麻生太郎、“キングメーカー”として高市早苗を総裁に導く──2025年政界を動かした影の一手

麻生太郎、再び“造王者”の座へ

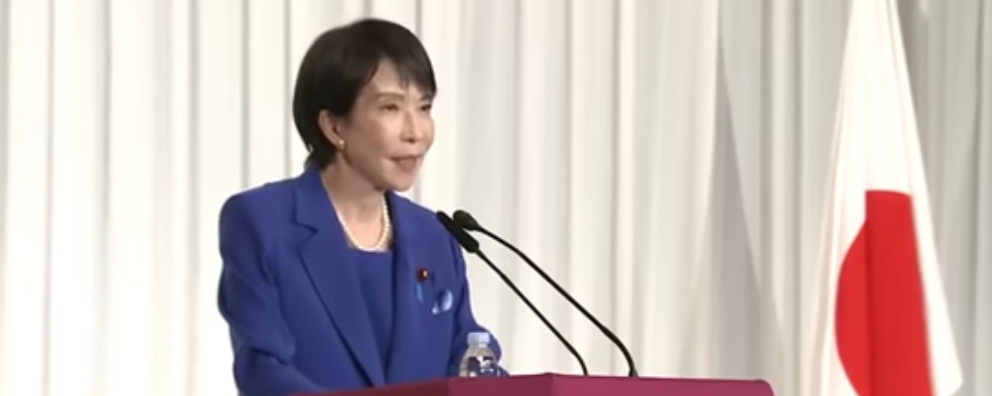

2025年秋、日本の政治史に新たな1ページが刻まれた。自民党総裁選で高市早苗氏が初の女性総裁に選出。その陰で“キングメーカー(造王者)”として静かに動いていたのが、麻生太郎副総裁である。派閥の領袖として長年にわたり政権の節目を支え、時に首相を、時に後継を作り出してきた男。再び彼が「権力の裏側」から歴史を動かした。

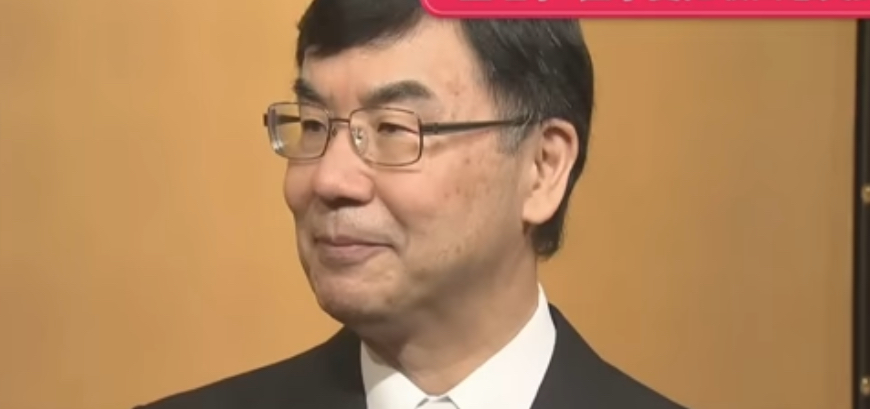

麻生太郎は、祖父・吉田茂から続く名門の政治家一族に生まれ、首相経験者でもある。だが彼の真価が発揮されるのは、表舞台よりもむしろ“裏方”としての調整力にある。派閥の結束を保ち、政界の人脈を駆使しながら、次のリーダーを見極め、時にその誕生を演出する。そうした「造王術」は、近年の自民党内でも他の追随を許さない。

麻生がキングメーカーとして名を馳せたのは、2012年の第二次安倍政権の誕生時だ。当時、安倍晋三元首相の再登板を支え、麻生派の議員票を固めることで安倍支持を確定的にした。2021年の岸田政権誕生でも同様に、派閥の意向を統一し“安定政権”の形成に一役買ったとされる。つまり麻生にとって“王を作る”ことは、政界における一貫した戦略でもあるのだ。

その麻生が、今回の総裁選で再び動いた。高市早苗氏を支える動きは、表向きは控えめだったが、決選投票を目前にして麻生派議員へ「高市支持を明確に指示した」と報じられている。派閥票はおよそ50票規模。この指示がなければ高市の逆転当選は不可能だったとまで言われている。

麻生は、派閥政治の生き字引と呼ばれる。だがそのスタイルは時代に合わせて変化している。かつてのような「ドン型」の支配ではなく、今は調整と信頼を重視する“静かな造王”へと進化している。若手議員との距離感を保ちながら、決定的な局面で舵を切る——その動きの緻密さが、今回の“高市政権誕生”に結びついた。

特筆すべきは、麻生がこの動きを通じて自身の派閥の求心力を再構築した点だ。近年、麻生派は世代交代の波に直面し、結束のゆらぎも見られた。しかし「麻生が再び政局を動かした」という結果が示すのは、いまだその影響力が絶大であるという事実である。高市政権が誕生した瞬間、永田町では「麻生が再び造王者の座に返り咲いた」との声が広がった。

政治の世界では、表舞台に立つ者よりも、裏で動く者こそが真の実力者とされる。麻生太郎が総裁選を通じて見せたのは、まさにその典型だ。派閥の一票一票を丁寧に積み上げ、決選の瞬間に“勝利の矢”を放つ。彼の一手がなければ、総裁選の結果はまったく異なるものになっていた可能性が高い。

この動きによって、麻生は「最後の実力者」「永田町のラスボス」として再び存在感を強めた。だが同時に、それは“造王者”としての宿命も背負うことを意味する。自らは権力の座に就かずとも、王を作り、支え、時に見限る。その冷徹な判断力こそが、麻生太郎をキングメーカーたらしめている。

次章では、この「キングメーカー」という存在が日本政治においてどんな意味を持つのか、そして麻生がどのようにしてその地位を築き上げてきたのかを、より深く掘り下げていく。

“キングメーカー”とは何か:表に出ない権力の正体

政治の世界において、“キングメーカー”という言葉ほど重く響く称号はない。それは単なる権力者ではなく、王(=リーダー)を作り出す者。自らが表舞台に立たずとも、政局を操り、誰が頂点に立つかを決めることができる存在である。2025年の自民党総裁選で高市早苗氏を総裁に導いた麻生太郎は、まさにこの「キングメーカー」の典型といえる。

キングメーカーという概念は、欧米の政治用語から来ている。もともとは中世イングランドで、王位継承に影響を与えた有力貴族を指す言葉として使われた。日本の政界においては、戦後の派閥政治が定着して以来、各派閥の領袖が“造王者”として君臨してきた。竹下登、小沢一郎、そして中曽根康弘らはその代表格である。

日本政治におけるキングメーカーの最大の特徴は、「票を持つ」ことだ。政治家個人の影響力ではなく、組織としての派閥票を束ねる力が決定的な意味を持つ。総裁選や内閣改造の際に、この票をどこに動かすかがすべてを決める。ゆえに派閥領袖は、総理大臣を作る力を握り、時にその一言で政局の行方を変える。

この構図の中で、麻生太郎は独自の地位を築いてきた。彼は単なる派閥のボスではない。自らの派閥に加え、長年にわたり築き上げた政界ネットワークと財界・官僚との太いパイプを持つ。その結果、政策・人事・外交にまで影響を及ぼすことができる“総合型のキングメーカー”となった。

興味深いのは、麻生が常に“自分が表に立たない”という点だ。2008年に首相を務めた経験を持つが、その後は政権の背後で動く立場を選んでいる。2012年の安倍晋三再登板では、安倍支持を明確に打ち出し、派閥票を一気に動かした。岸田政権発足時も同様に、初期支持を固める役割を果たした。つまり麻生は、「自ら王になった経験を持つキングメーカー」なのである。

他の造王者との違いも顕著だ。竹下登が緻密な官僚的調整で政局を制したのに対し、麻生はカリスマ性と政治感覚で動くタイプ。派閥メンバーとの信頼関係を重視し、「麻生が言うなら」と動く若手・中堅議員も多い。加えて、政界のベテランたちからの人望も厚い。長い政治経験の中で敵を作らず、味方を広げてきたことが、彼の最大の強みだ。

キングメーカーのもう一つの条件は、「タイミングを読む力」である。政治は時に数時間単位で局面が変わる。派閥間の駆け引き、メディア報道、世論の空気——これらを総合的に読み取り、どの瞬間に誰を推すかを決断する。その読みの精度こそが、造王者としての評価を決定づける。

2025年の総裁選における麻生の動きも、この“タイミングの妙”に満ちていた。表向きは中立を装いながら、決選投票直前に一気に「高市支持」へと傾く。その判断が票の流れを変え、結果的に高市総裁誕生を実現させた。派閥票の動員力だけでなく、「いつ動くか」を見極める政治勘の鋭さが、麻生を他の政治家と一線を画す存在にしている。

また、キングメーカーは単に権力を振るうだけではなく、「政権の安定」を設計する役割も担う。派閥の調整役、官僚・党内勢力のつなぎ役、政策決定の仲介者——それらをすべてこなすのが真の造王者である。麻生が高市を支えた背景には、単なる派閥の利害だけでなく、次期政権の安定運営という意図もあったと考えられている。

このように、“キングメーカー”とは単なる裏方ではない。日本政治におけるもう一つの「主役」なのだ。国民の前にはほとんど姿を見せないが、彼らの判断ひとつで政権の命運が左右される。麻生太郎は、まさにその典型であり、現代政治における“最後の造王者”と呼ぶにふさわしい。

次章では、2025年総裁選における実際の票の動き、派閥の力関係、そして高市早苗がどのようにして頂点へと駆け上がったのか——その舞台裏を詳しく見ていく。

2025年総裁選の舞台裏:票読みと派閥の動き

2025年、自民党総裁選は近年まれに見る激戦となった。岸田文雄政権の退陣表明を受け、次期リーダーを決める戦いには、若手からベテランまで多様な顔ぶれが出揃った。注目を集めたのは、小泉進次郎、茂木敏充、上川陽子、そして高市早苗の4人。派閥間の駆け引き、世論の動向、そして麻生派の動きが、最終的な結果を大きく左右することになる。

総裁選の第1回投票では、各派閥が分散投票の姿勢を取った。岸田派は茂木氏、安倍派(清和政策研究会)は高市氏、麻生派は一部が上川氏、または中立姿勢を取るなど、全体として流動的な展開だった。報道によれば、この時点での得票数は、小泉進次郎が176票、高市早苗が183票、茂木敏充が150票、上川陽子が40票前後とされる。

第一回投票では過半数に達する候補がいなかったため、決選投票にもつれ込んだ。ここで一気に政局の空気が変わる。麻生太郎副総裁が、派閥議員に向けて「決選投票では高市早苗氏を支持せよ」と明確な指示を出したのである。この一言が、すべてを動かした。

麻生派の持つ議員票は約50票。これらの票が一斉に高市陣営に流れた結果、形勢は逆転。小泉進次郎が持っていた若手中心の支持層を上回り、高市は最終的に185票を獲得して勝利を収めた。自民党史上初の女性総裁誕生の瞬間だった。

なぜ麻生はこのタイミングで高市支持を明言したのか。永田町関係者の証言によれば、麻生は「党の安定と経験のバランスを重視した」と語ったという。小泉進次郎は人気こそ高かったが、政策運営の経験不足が懸念されていた。一方で高市は閣僚経験が豊富で、外交・防衛・経済安全保障に強い。麻生は、政権の安定運営を優先したという見方が強い。

また、麻生派内の若手議員の間では「高市総裁の下で世代交代を進めたい」という声も上がっていた。麻生自身が“次の時代への橋渡し”を意識していたとも考えられる。つまり、麻生にとって高市の勝利は、単なる政治的選択ではなく、自身の派閥と政治生命を延命させるための戦略的決断でもあったのだ。

派閥間の動きも興味深い。安倍派の一部は、かつての「安倍-高市ライン」を理由に全面支援を行った。茂木派は敗北後に票の行方を巡って割れ、河野グループの一部は小泉支持を貫いたが、最終的には麻生派の票の流れが全体の均衡を崩した。まさに“麻生の一手”が政局の天秤を決定づけた格好である。

この選挙戦の特徴は、「派閥より人物」がキーワードになったことだ。岸田政権下での政策停滞や信頼低下を背景に、党員・議員の間には“変化”を求める声が強まっていた。小泉進次郎はその象徴的存在だったが、最終的には「経験の厚み」と「党内安定感」で高市が上回った。麻生がそこに賭けたのは、現実主義的な判断だったといえる。

一方で、メディア各社の分析では、「麻生が裏で動いたことが決定打だった」とする報道が相次いだ。FRIDAY電子版は「麻生が動いた瞬間、空気が変わった」と報じ、政治評論家の田崎史郎氏も「麻生派の票の動きが高市勝利の鍵」とコメントしている。実際、派閥内での指示伝達は決選投票前夜に行われたとされ、そのスピード感と統率力は麻生派の底力を象徴していた。

さらに興味深いのは、麻生がこの判断を最終的に「一人で決めた」という点だ。複数の側近は、「誰にも相談せず、最終的に“自分の政治勘”で決断した」と証言している。つまり、造王者・麻生太郎の判断は、最後まで誰の影響も受けず、完全に独立していた。まさに“キングメーカー”の矜持である。

この結果を受け、党内では「麻生時代がもう一度来る」との声が上がっている。麻生派の議員たちは高市新総裁の下で要職に就き、政策決定の中枢に位置することが予想される。麻生は直接権力を握らずとも、政権の方向性を決定づける立場に立った。

一方で、麻生の一手によって他派閥の不満もくすぶっている。特に小泉・茂木両陣営には「麻生がゲームを決めた」という不満が根強く、次期人事や内閣構成にどのような影響を及ぼすかは不透明だ。麻生が再び造王者として力を発揮した一方で、その影響力が次の政権運営にとって“諸刃の剣”となる可能性も否定できない。

総裁選2025は、単なる世代交代ではなく、派閥力学の再編を意味する一戦だった。そしてその中心にいたのが、他でもない麻生太郎だった。彼の決断は、自民党の勢力図を塗り替え、日本政治の方向性を大きく変えた。次章では、その“決戦の瞬間”をさらに詳しく追い、麻生派の動きと票の流れを具体的に検証していく。

決戦の瞬間:麻生派の“高市指令”と票の大逆転

2025年9月、自民党総裁選の決選投票を前に、永田町の空気が一変した。第1回投票では小泉進次郎がわずかにリードしていたが、決戦に入る直前、麻生太郎副総裁が放った“ひと言”が流れを完全に変えた。麻生派に下されたのは、「高市早苗を支持せよ」という明確な指令だった。

この一言が意味するものを、政治の現場にいる者たちはすぐに理解した。麻生派は約50人規模を誇る中堅勢力であり、その一票一票が決選投票では決定的な意味を持つ。派閥幹部が指示を受けたのは、決選前日の夜。麻生は派閥の会合で静かに口を開いたという。

「今回は、経験と実績のあるリーダーに託す。高市氏を支持する。」

この言葉に、場の空気が凍りついた。長年、麻生派は一枚岩であることを重んじてきた。そのトップが明確に方向を示した以上、派閥内で異論を唱える者はいない。翌朝には派内メンバー全員に通達が回り、決選投票の直前、麻生派の票は一斉に高市陣営に流れ込むことになる。

その結果、高市早苗は決選投票で185票を獲得。小泉進次郎の172票を上回り、ついに自民党総裁の座を手にした。票差はわずか13票。もし麻生派の指示がなければ、この結果は逆転していた可能性が高い。まさに“麻生の一声”が、政局を決めた瞬間だった。

永田町のベテラン議員の一人はこう語る。「あの瞬間、麻生さんが『動いた』と全員が感じた。表では誰も言わないが、実際に総裁を決めたのは麻生太郎だ。」

麻生派の中でも、若手議員たちは驚きを隠せなかった。ある関係者はこう証言している。「最初は小泉支持の空気も一部にあったが、麻生会長の意志が伝わった途端、全員の動きが変わった。あの団結力は尋常じゃなかった。」

この「麻生の高市指令」は、単なる派閥の支持表明ではない。そこには、彼自身の政治的計算と国家戦略が隠されていた。麻生は以前から「安定政権の継続」を重視しており、外交・安全保障・経済政策に強い高市を次のリーダーに据えることで、日本政治の“右派安定軸”を固める意図があったとみられる。

また、高市早苗が女性初の自民党総裁となることも、党イメージ刷新の好材料だった。長年、自民党は「男性中心の古い体質」という批判を受けてきた。麻生はその改革を内側から実現する策士でもある。彼にとって高市の登用は、“保守本流のイメージを保ちながら変化を演出する”絶妙な一手だった。

麻生の政治判断は、いつも計算され尽くしている。たとえば安倍晋三の再登板を支えたときも、岸田文雄を総裁に押し上げたときも、最終的には「安定と持続可能性」を重視していた。今回も同様に、麻生は高市がもたらす政策的安定性と党内融和の可能性を読み切っていた。

メディア報道によれば、麻生は決戦当日の朝、極めて短い時間で最終判断を下したという。情報収集班が各派の票読みを報告し、「小泉有利」の空気が強まる中、麻生は「ここで流れを変える」と決断。派閥の幹部を呼び出し、高市支持を通達した。長年の経験から導かれたその“政治勘”は、まさに造王者の直感だった。

そして投票終了後、麻生は記者団に対しこう述べている。

「党の安定と国の方向性を考えた結果だ。私がどうこうではない。結果を出したのは高市さん自身だ。」

この発言の裏には、麻生らしい矜持がある。自らが政局を動かしたことを誇ることなく、あくまで“裏方”としての立場を守る。だが永田町では誰もが知っていた。「麻生が動いたから勝った」ということを。

政治評論家の田崎史郎氏はこう分析する。「麻生太郎の決断は一瞬だったが、そこに至るまでの準備は長かった。人脈の維持、派閥間の信頼、そして決断力。これらが揃って初めて、造王者は動ける。」

この「決戦の瞬間」は、単なる票の移動ではなく、麻生の政治人生を象徴する出来事でもあった。彼は自らの力を誇示せず、最後に結果だけを残す。まさに“動かずして動かす”政治家の極致である。

決選投票が終わった直後、党本部の廊下を歩く麻生に声をかけた記者がいた。「副総裁、やはり麻生派の動きが決め手でしたね?」麻生は短く笑い、「結果がすべてだ」とだけ答えたという。その一言がすべてを物語っている。

こうして2025年、自民党の頂点は高市早苗の手に渡った。しかし、真にその頂点を築いたのは誰か。政界関係者の間ではいまもこう囁かれている——「高市を総裁にしたのは麻生太郎だ」と。

次章では、なぜ麻生が数多くの候補の中から高市早苗を選んだのか。その理由と戦略的意図、そして二人の政治的相性について掘り下げていく。

高市早苗“大抜擢”の真意:なぜ麻生は彼女を選んだのか

麻生太郎がなぜ、数ある候補の中から高市早苗を選んだのか——。この問いは、2025年総裁選後の政界で最も議論されたテーマの一つである。小泉進次郎、茂木敏充、上川陽子など、能力・知名度ともに申し分ない候補が並ぶ中で、麻生が高市に賭けたのは偶然ではない。その選択には、政治的合理性と長期的な国家戦略の両面があった。

第一に挙げられるのは、麻生が重視してきた「政策の一貫性と国家観」である。高市早苗は、安倍晋三元首相の信念を継ぐ保守政治家として知られ、憲法改正、防衛力強化、経済安全保障の分野で一貫した主張を続けてきた。麻生はこれを「国家の軸をぶらさない政治姿勢」と高く評価していたとされる。特に、経済・外交の両輪を理解するバランス感覚は、麻生自身の政治スタイルと共通している。

第二に、麻生が意識したのは「党の安定と保守層の再結集」だ。安倍晋三亡き後、自民党内の保守派は分裂傾向にあり、安倍派の求心力も低下していた。麻生はこの空白を埋める存在として、高市を“象徴的リーダー”に位置づけた。保守層に絶大な人気を持つ高市が総裁になることで、右派の結束が強まり、党の分裂を回避できるという計算があった。

第三に、高市が「女性初の総裁」であることも戦略的に大きな意味を持つ。麻生は党イメージの刷新を重視しており、保守政党でありながらも「多様性を受け入れる新しい自民党」を打ち出すことで、無党派層や若年層へのアピールを狙った。実際、総裁選後の世論調査では「高市総裁を評価する」と答えた女性層が急増。麻生の読みは的中した。

さらに、麻生が高市を選んだ背景には、両者の「信頼関係」も大きい。高市は若手時代から麻生派議員と親交が深く、政策勉強会や外交案件での議論を通じて関係を築いてきた。麻生はその姿勢を見て「理屈と覚悟を持つ政治家」と評していたという。つまり、麻生にとって高市は「思想的に信頼できる後継者」でもあった。

麻生の決断にはもう一つ、重要な視点がある。それは「リスク管理としての高市選出」である。小泉進次郎の人気は圧倒的だったが、メディア主導の世論に左右されやすい点が懸念されていた。茂木敏充は調整型で安定感はあるが、世代交代の象徴にはなりにくい。麻生はこのバランスを見極め、「経験・安定・象徴性」を兼ね備えた高市こそが最適解だと判断した。

また、麻生の政治哲学にあるのは「権力は継承されるものではなく、設計するもの」という考えだ。自らが直接政権を握るのではなく、時代ごとに最もふさわしいリーダーを“設計”することで、政治の安定を守る。高市総裁の誕生は、まさにその設計思想の延長線上にあるといえる。

高市早苗自身も、麻生の存在を深く意識していた。総裁選中、高市は政策討論会で「政治はチームで行うもの。信頼できる先輩たちと共に歩みたい」と語っている。決選投票後の記者会見でも、「麻生副総裁のご助言を糧に、責任を果たしたい」と感謝を述べた。これは単なる社交辞令ではなく、実際に麻生が彼女の政治基盤を支えていたことを示している。

政界関係者の間では、「麻生-高市ライン」が今後の政権運営の中枢になると見られている。経済政策では麻生派の実務派議員が支え、防衛・外交では高市の信念が生かされる構図だ。麻生は裏方として政権の骨格を整え、高市は表舞台で政策を推進する——その役割分担こそが、両者の理想的な関係性である。

政治評論家の松田馨氏はこう分析する。「麻生にとって高市は、単なる“女性リーダー”ではない。彼女は保守の再生装置であり、麻生が描く『次の日本』の象徴だ。」

一方で、麻生の“大抜擢”にはリスクも伴う。高市が政権運営でつまずけば、責任の矛先は“推した側”の麻生に向かう可能性がある。しかし、麻生はそのリスクを承知の上で動いた。彼が信じたのは、個人の人気ではなく、理念に基づく政治の力だった。

この選択は、単なる派閥間の取引ではなく、麻生の長年の政治哲学の結晶といえる。派閥均衡、世代交代、女性リーダー、保守再結集——そのすべてを一つのカードに集約したのが「高市早苗」という存在だった。

麻生が動くとき、そこには必ず計算がある。しかし同時に、麻生には「政治家としての直感」もある。その直感が導いたのが、今回の“大抜擢”であった。永田町の空気を読み尽くし、タイミングを逃さず、誰よりも先に手を打つ——これこそが“造王者・麻生太郎”の真骨頂だ。

次章では、こうして誕生した「麻生=裏の実力者」「高市=表のリーダー」という二重構造が、政権運営にどのような影響をもたらすのかを詳しく見ていく。

権力の方程式:麻生=裏の実力者、高市=表のリーダー

2025年秋、総裁選で勝利した高市早苗が自民党総裁に就任。翌月、正式に第102代内閣総理大臣に指名された。戦後初の女性首相という歴史的瞬間だった。しかし、永田町の誰もが知っていた。新政権の背後には、もう一人の“設計者”がいることを——麻生太郎である。

政治とは、常に「表」と「裏」が同時に存在する世界だ。高市早苗が国民に見せるのは、明確なビジョンとリーダーシップ。一方で、麻生太郎が担うのは、党内調整、派閥間の均衡、人事の舵取りといった“見えない政治”の部分である。つまり、この政権は「高市=象徴」「麻生=制御」という二層構造によって成り立っている。

高市政権の閣僚人事が発表された瞬間、その構図は明白になった。麻生派の実務派議員が要職を占め、財務相・官房長官・外相といった中枢ポストを押さえた。これにより、政策決定の裏側には麻生のネットワークが深く入り込んだ形となった。表向きの高市内閣だが、実質的な政策エンジンは麻生派が担っているといえる。

たとえば財務省人事では、麻生の信頼厚い財務官僚OBが復権。外交政策では、麻生の長年の人脈を通じて、日米関係・ASEAN外交を安定的に維持する路線が引き継がれた。高市が前面に立ち、麻生が裏で支える構図は、まるで熟練した二重奏のように機能している。

高市自身も、その関係性を理解している。首相就任会見で「副総裁の麻生先生には、これまでの経験を活かしてお支えいただく」と発言。政権発足直後の記者クラブ懇談でも、「私は政策を前へ進める。党内調整はベテランに委ねる」と述べた。これらの発言は、麻生の存在を“副操縦士”として明確に位置づけたものだった。

麻生は表に出ないが、その影響力は随所に現れる。予算編成方針、外交スケジュール、閣僚人事の裏調整——いずれも麻生派の意向を反映して進められている。麻生は「支える立場」と繰り返すが、政権の方向を決める最後の一言を発するのは、やはり麻生本人だ。

この構図は、戦後政治で言えば「田中角栄-大平正芳」や「竹下登-宇野宗佑」の関係に近い。表に立つ首相と、それを支える造王者。だが麻生と高市の場合は、それよりも洗練されている。麻生は単なる“黒幕”ではなく、明確な理念と国家観をもった“設計者”であり、政権の背骨を形づくる存在なのだ。

一方の高市は、麻生の支援を受けつつも、強い独自性を見せ始めている。外交・安全保障では自らの信念を貫き、防衛費の増額方針を継続。麻生が得意とする経済・財政分野では助言を仰ぐという「分業モデル」を確立しつつある。麻生が“安定”を作り、高市が“変革”を進める——それがこの政権の方程式である。

政治評論家の後藤謙次氏は、この構図を「二重権力のようでいて、実は補完関係」と表現している。「麻生が陰で方向を決め、高市が光を浴びて実行する。この分業がある限り、政権は極めて安定する」と指摘する。実際、高市政権発足後の支持率は60%を超え、保守層だけでなく中道層にも広く受け入れられた。

しかし、この体制には微妙なバランスもある。麻生が動きすぎれば“影の首相”と批判され、高市が独自色を強めすぎれば“分裂”と報じられる。両者の関係は、緊張と信頼の間で常に揺れている。麻生の助言をどう受け止めるか、高市がどこまで独立性を示すか——このバランスが政権の寿命を決める。

それでも、高市は麻生への敬意を隠さない。党本部での会議後、記者団に「麻生先生の存在は非常に大きい。政権運営において、知恵と経験をお借りしている」と語った。政治家としての成熟と謙虚さを示す一方で、自らの理念を貫く姿勢も崩さない。麻生はそんな彼女を見て、「自分の役目は終わりつつある」と周囲に漏らしたという。

麻生にとって、高市を総裁に押し上げたことは“政治人生の集大成”だった。だが、彼は権力を自らのために使うことはない。むしろ、後継世代に託し、自らは裏方として政治の安定を守る。これは、長年の経験から導き出した麻生の政治美学である。

こうして2025年の自民党は、新しい“二重構造”の時代に入った。表では高市早苗がリーダーとして国民に向き合い、裏では麻生太郎が舵を取る。この独特の権力方程式こそが、日本政治における新たな安定の形を象徴している。

次章では、この麻生-高市体制が抱える潜在的リスクと、キングメーカーとしての麻生が背負う宿命を詳しく分析する。

造王者のリスクと宿命:麻生が抱える“影の代償”

“王を作る者は、王にはなれない”——。この言葉ほど、麻生太郎の政治人生を象徴するものはない。高市早苗を総裁に押し上げ、“キングメーカー”として日本政治の裏側を動かした麻生だが、その成功の裏には常に孤独とリスクが付きまとう。造王者は、勝利の瞬間に最も遠い場所にいる存在なのだ。

麻生太郎は、自らが首相を務めた経験を持ちながらも、二度と表舞台の頂点に立とうとはしなかった。なぜか。それは「首相になることよりも、政治の方向を決めること」にこそ意味を見出しているからだ。だがその立場は、同時に最も多くの矢を受けるポジションでもある。政権が成功すれば称賛はリーダーへ、失敗すれば批判は“裏の支配者”へと向かう。これがキングメーカーの宿命である。

2025年の高市政権発足後、すでにその兆候は見え始めている。政策決定の裏に麻生の意向があると報じられるたびに、「影の首相」「二重権力」という批判がメディアで繰り返された。麻生は公の場で否定することもなく、「好きに書けばいい」と笑みを見せたが、政界関係者によれば、その裏では「誤解されるのは仕方ない」と漏らしていたという。

造王者の最大のリスクは、“成功の瞬間”から始まる。麻生が高市を押し上げた時点で、彼の影響力は頂点に達した。しかし、頂点に立つということは、次に失うものが最も大きいということでもある。高市が独自路線を進め、党内で新たな派閥構造が動き出せば、麻生のコントロール力は次第に薄れていく。それをどこまで受け入れられるかが、キングメーカーとしての真価を試す局面になる。

政治学的に見ると、キングメーカーは常に「自己消滅の構造」を内包している。王を作るたびに、自らの役割は減少する。竹下登が海部俊樹を総裁にしたときもそうだった。竹下は影響力を維持しようとしたが、やがて“黒幕”批判を浴びて政界を去ることになる。麻生もまた、この歴史を熟知している。だからこそ彼は、影の存在であることをあえて選び続けているのだ。

麻生派の若手議員たちも、その覚悟を感じ取っている。ある議員はこう語る。「麻生会長は、常に“俺はもう主役じゃない”と言っている。でも誰も信じていません。結局、政局を動かすのは麻生さんなんです。」

この“裏の実力者”という立場は、時に麻生自身を孤独に追い込む。派閥のリーダーでありながら、直接的な権力を持たない。政権の決定には関与するが、公式には発言権がない。その微妙な距離感を保つために、麻生は絶妙なバランス感覚を磨いてきた。だが、それは同時に「常に信頼と疑念のはざまに生きる」ということでもある。

メディア報道でも、“麻生支配”という言葉が頻繁に使われるようになった。しかし、実際の麻生は、過去の“ドン政治”とは異なる。彼が求めるのは支配ではなく、“安定”。派閥の論理よりも国家の方向を優先する。だからこそ麻生は、表舞台の光を高市に譲り、自らは静かに裏から支え続けるのである。

一方で、麻生が背負うもう一つの宿命は、「後継をどう育てるか」という課題だ。派閥の求心力を維持しつつ、自らの後継キングメーカーを育てることは容易ではない。麻生が退いた後、誰がその役割を継ぐのか——永田町では早くも次の“麻生2.0”探しが始まっている。

高市政権の安定が続けば続くほど、麻生の存在は政治史の中で伝説化していくだろう。しかし同時に、影の権力者としての重圧も増す。世論やメディアの期待、党内の権力闘争、派閥間の軋轢——それらすべてを麻生は背負い続けなければならない。

造王者の宿命とは、常に「勝っても孤独」であることだ。麻生がどれほど政局を制しても、最終的な栄光はリーダーに帰属する。だが麻生はそれでいいと考えている。彼にとって政治とは“自らが輝く舞台”ではなく、“国家を動かす設計図”だからだ。

「麻生太郎は最後のキングメーカーである」——これは多くの政治評論家の一致した見方だ。派閥政治が変質し、若手中心の時代が到来する中で、麻生のように“全体を見渡し、王を作る政治家”はもはや出てこないかもしれない。だからこそ、彼の存在は希少であり、同時に孤高なのだ。

麻生の政治は、派手さではなく“構造の設計”にある。その設計図の上で、高市早苗というリーダーが誕生した。だが設計者が去った後も、その構造が持続できるかどうか——それが日本政治にとって最大の試練になる。

次章では、麻生太郎というキングメーカーが作り出した“麻生-高市ライン”が、これからの日本政治にどんな影響を与えるのか。政局の未来と、日本の保守政治の行方を見据えていく。

日本政治の新時代へ:麻生-高市ラインが示す未来像

2025年、高市早苗が自民党総裁に就任し、日本初の女性首相が誕生した。その陰で、再び歴史を動かしたのが麻生太郎副総裁である。麻生が“キングメーカー”として高市を押し上げたことは、単なる派閥の勝利ではない。これは、日本政治の新たな構造転換を告げる出来事だった。

麻生-高市ラインの誕生は、保守政治の「再構築」と「世代交代」を同時に実現した点で特筆に値する。麻生は、戦後政治の古い派閥モデルを知る最後の実力者。一方の高市は、デジタル時代を生きる保守リーダー。その二人が手を組むことで、日本の政治に“伝統と革新の融合”という新しい形が生まれたのだ。

政権発足から数ヶ月、高市政権は麻生の助言を受けながらも、独自のリーダーシップを発揮している。経済政策では「日本成長戦略2030」を掲げ、スタートアップ支援と安全保障投資を同時に強化。外交では、日米同盟の深化に加え、インド太平洋構想のリーダーシップを強めている。麻生が築いた外交通路を活用しつつ、高市の発信力で“女性リーダー外交”を世界に印象づけている。

一方で、国内政治では“麻生式の政権運営”が継承されている。派閥間のバランスを取り、敵を作らず、時に大胆に舵を切る。高市政権が混乱なく発足し、政策を進められているのは、麻生が長年培ってきた「調整型リーダーシップ」が裏で生きているからだ。政権の安定は偶然ではなく、麻生の設計による必然なのである。

麻生-高市ラインの最大の特徴は、互いに“過剰に依存しない”関係だ。高市は麻生を敬意をもって頼りながらも、最終判断は自ら下す。一方の麻生も、高市の独立性を尊重し、口出しを最小限に抑える。この絶妙な距離感が、政権の柔軟性と持続力を支えている。

評論家の田崎史郎氏は、この関係を「新しい形の権力共有」と呼ぶ。「麻生が政治の構造を作り、高市が政治の物語を語る。設計者と実行者が分離することで、政権は強く、しなやかになる」と分析している。

この構図は、自民党の将来にも深い影響を与えている。派閥の単独支配ではなく、複数勢力の協調による“チーム政治”が進みつつある。特に高市政権では、若手議員の登用が進み、麻生派・安倍派・茂木派の間で人材交流が活発化した。かつての派閥抗争型から、「政策協働型」へと進化したのは、麻生の調整哲学がもたらした結果だ。

また、麻生-高市ラインは、女性リーダーの登場を通じて日本政治の文化にも変化をもたらした。かつて「保守=男性中心」と見られていた構図が、高市の登場で覆された。麻生はそれを戦略的に利用し、“保守のイメチェン”を成功させた。結果として、女性政治家の候補者数は地方でも増加傾向にあり、自民党の支持基盤が広がりつつある。

だが、この安定構造にも限界がある。麻生が政界の第一線を退いた後、この“造王システム”を維持できるかは未知数だ。麻生という巨大な調整軸が抜けた瞬間、派閥間の均衡が崩れるリスクがある。高市政権にとって、麻生後の安定設計は最大の課題となる。

高市自身も、それを理解している。近しい関係者によれば、「麻生先生がいなくなっても政権を動かせる体制を整える」と語っているという。つまり、麻生が設計した“造王構造”を、高市が次世代型にアップデートしようとしているのだ。これこそ、麻生が最後に託した政治的使命なのかもしれない。

歴史的に見ても、キングメーカーが築いた体制が持続した例は少ない。だが麻生の場合、その後継者が“自ら育てた王”であるという点で、他とは異なる。高市が麻生の教えを引き継ぎ、自立したリーダーとして政権を運営できるか——それが、麻生政治の最終的な成功を決めるだろう。

政治の世界では、「表に立つ者よりも、裏にいる者が国を動かす」と言われる。麻生太郎はその言葉を体現してきた。そしていま、その哲学を高市早苗が受け継いでいる。表と裏、伝統と革新、男と女——そのすべてを包み込む“麻生-高市ライン”は、日本政治の新しい形を提示したのである。

2025年、日本は政治の転換点に立っている。麻生太郎が設計し、高市早苗が実行する政権モデルは、もはや一つの“政治ブランド”となった。そこにあるのは、派閥を超えた協調、理念に基づく政策、そしてリーダーを支える知恵の力だ。麻生が動かした歯車は、単なる政局ではなく、時代そのものを変えた。

これが、麻生太郎というキングメーカーが最後に残した設計図—— そして、日本政治の新時代の幕開けである。

ディスカッション

ピンバック & トラックバック一覧

[…] 麻生太郎、“キングメーカー”として高市早苗を総裁に導く──2025年政界… […]

[…] 麻生太郎、“キングメーカー”として高市早苗を総裁に導く──2025年政界… […]

[…] 麻生太郎、“キングメーカー”として高市早苗を総裁に導く──2025年政界… […]