自民党総裁選2025|麻生太郎の40票は岸田・茂木・河野の誰に流れるのか徹底予測

自民党総裁選の構図と現在の情勢

自民党総裁選は、派閥同士の駆け引きや有力議員の動きが勝敗を決める非常に重要な政治イベントです。総裁選の行方は、そのまま日本の次期首相を決定づけるため、国内外から大きな注目を集めています。2025年の総裁選も例外ではなく、複数の候補者が名乗りを上げる中、どの派閥がどこに票を投じるのかが最大の焦点となっています。

現在、自民党には大きく分けて以下のような主要派閥が存在します。

- 安倍派(清和政策研究会):最大派閥であり、総裁選におけるキャスティングボートを握る存在。

- 麻生派(志公会):安定した結束力を持ち、総裁選の行方を左右する。

- 茂木派(平成研究会):茂木敏充幹事長を中心に、次の総裁候補としての存在感を示す。

- 岸田派(宏池会):現職総裁・岸田文雄を支える基盤。

- 二階派(志帥会):高齢化が進むが、選挙戦では依然として無視できない。

これらの派閥の中でも特に注目されるのが麻生派です。議員数は40名前後と、安倍派に次ぐ規模を誇り、総裁選においては「勝敗を左右する浮動票」として位置づけられています。麻生太郎氏は総裁経験者であり、副総理や財務大臣を歴任した重鎮。政界での影響力は依然として強く、その動向が総裁選全体に波及することは間違いありません。

また、今回の総裁選は「ポスト岸田」をめぐる戦いとも言えます。岸田文雄首相の再選を支持する動きがある一方で、政権の支持率低下や外交・経済政策への不満から、政権交代を望む声も党内外に根強く存在しています。つまり、麻生派が岸田続投を支持するのか、それとも別の候補へ乗り換えるのかが大きな分岐点になるのです。

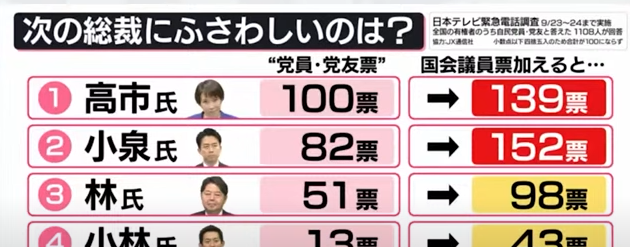

加えて、世論の動向も無視できません。党員票は地方の支持基盤に直結しており、国民的人気を持つ候補が有利になる傾向があります。たとえば河野太郎氏や高市早苗氏は世論での支持率が高いため、党員票で優位に立てる可能性があります。一方で、派閥の論理を重視する議員票では、茂木敏充氏や岸田文雄氏が有利に働く場面が想定されます。

このように、総裁選の全体構図を俯瞰すると「最大派閥・安倍派」「中堅で影響力のある麻生派」「現職を支える岸田派」の三者が軸となり、そこに他派閥や無派閥議員がどのように加わるかが勝敗を決める構造になっています。そのため、麻生派の動きが総裁選の鍵を握ると言えるのです。

麻生派(志公会)の特徴と過去の投票行動

自民党総裁選において、常に注目されるのが麻生派(志公会)の動向です。麻生派は現在40名前後の議員を抱えており、自民党内では第二勢力として確固たる地位を築いています。安倍派に次ぐ規模を誇りながらも、結束の強さと「現実的な判断」を重視する特徴から、総裁選の勝敗を大きく左右する存在となっています。

麻生派の基本的な特徴

- 人数規模: 40名程度で、安倍派に次ぐ勢力。

- リーダー: 麻生太郎・元総理。副総理や財務大臣などを歴任した経験豊富な重鎮。

- 派閥カラー: 政策的イデオロギーよりも「現実的な権力維持」を優先。勝ち馬に乗る傾向が強い。

- 結束度: 派閥の結束は比較的強いが、近年は若手議員の自主投票傾向も目立つ。

麻生派の特徴を一言で表すなら「実利を優先する派閥」です。イデオロギーよりも政権中枢に食い込み続けることを第一に考える傾向があり、過去の総裁選においてもそのスタンスが見て取れます。

過去の総裁選での麻生派の動き

麻生派はこれまでの総裁選で、常に「勝ち馬に乗る」行動を取ってきました。いくつかの例を見てみましょう。

- 2012年: 安倍晋三が復権した総裁選では、麻生派は安倍支持に回り、政権奪還を後押し。

- 2020年: 安倍辞任後の総裁選では、麻生派は菅義偉支持を明確に打ち出し、菅政権誕生に寄与。

- 2021年: 菅退陣後の総裁選では、当初は河野太郎支持の流れもあったが、最終的には岸田文雄を支持。結果として岸田政権発足に決定的役割を果たした。

このように、麻生派は「時の流れを読み、政権の中枢に残る選択をする」という行動パターンを繰り返しています。つまり、麻生派は一貫して「負ける候補には付かない」ことを最優先にしているのです。

麻生派の存在感

総裁選は「議員票」と「党員票」の二本立てで決まりますが、麻生派の40票近い議員票は絶大な影響力を持ちます。安倍派と並び、ある候補の勝敗を左右するブロック票となるため、各候補者は選挙戦の序盤から麻生派への働きかけを強めています。特に、岸田文雄や茂木敏充といった実力者は、麻生派の動向を無視しては戦略が立ちません。

さらに重要なのは、麻生派は「単なる数の力」ではなく「政権運営の安定性を保証する存在」と見なされている点です。財務省や経済界とのパイプを持つ麻生太郎の影響力は依然として健在であり、派閥票そのもの以上の政治的価値を持っていると言えるでしょう。

したがって、2025年の総裁選においても、麻生派が誰を支持するかは単なる「票の移動」以上の意味を持ちます。政権の安定、党内バランス、さらには日本の外交・経済政策の方向性まで左右しかねない重大な要素なのです。

麻生太郎と主要候補の関係性

自民党総裁選における麻生派の動きを理解するには、まず麻生太郎と主要候補との関係性を整理することが不可欠です。政治の世界では派閥の論理だけでなく、個々の人間関係や過去の協力・対立の歴史が票の行方を左右します。ここでは、岸田文雄・茂木敏充・河野太郎・高市早苗といった有力候補と麻生太郎との関係を詳しく見ていきます。

岸田文雄との関係

麻生太郎は現職総裁・岸田文雄との関係が比較的安定しています。2021年の総裁選では、麻生派は最終的に岸田支持を打ち出し、岸田政権誕生の立役者となりました。現在も麻生太郎は副総裁として岸田政権を支える立場にあり、党内序列では「岸田の右腕」として機能していると言えます。

ただし、この関係が永続する保証はありません。岸田政権の支持率低下が続けば、麻生が「勝ち馬乗り」の原則に従い、他候補へ乗り換える可能性も十分に残されています。麻生太郎にとって重要なのは「政権に残り続けること」であり、岸田文雄その人への忠誠心ではないのです。

茂木敏充との関係

麻生太郎と茂木敏充は、党内での距離感が極めて近い存在です。茂木氏は幹事長として党運営を担い、政策や人事において麻生派と密接に協力してきました。さらに、茂木氏は「ポスト岸田」の有力候補であり、麻生派にとっても受け入れやすい人物とされています。

両者は経済政策においても現実路線で共通しており、特に財務省との関係を重視する点で利害が一致しています。そのため、岸田政権が失速した場合、麻生派が茂木支持にシフトする可能性は高いと見られています。

河野太郎との関係

河野太郎は元々麻生派に所属していたものの、現在は無派閥。いわば「麻生の子飼い」的存在として育ってきた過去があります。しかし、2021年の総裁選では河野を支援するかどうかで麻生派が揺れ、最終的に岸田支持へ転じたことで、両者の関係には微妙な距離感が生じました。

麻生太郎は河野太郎の人気や改革志向を評価しつつも、独断専行的な政治スタイルを懸念しています。もし河野が総裁選に出馬すれば、麻生派の一部は河野支持に動く可能性があるものの、派閥全体が一致して支える可能性は低いでしょう。

高市早苗との関係

高市早苗は安倍晋三の後継者的立場として保守層に強い支持を持っていますが、麻生太郎との関係はやや距離があります。政策的にも高市氏はタカ派的な姿勢を打ち出しており、財政規律や現実的外交を重視する麻生派とは必ずしも一致しません。

ただし、高市早苗は党員票で圧倒的な支持を得る可能性があるため、選挙戦の展開次第では「勝ち馬」として高市支持に回るシナリオもあり得ます。もっとも、現状では麻生派が積極的に高市支持を打ち出す可能性は高くありません。

関係性のまとめ

| 候補者 | 麻生との距離感 | 支持の可能性 |

|---|---|---|

| 岸田文雄 | 現職政権を共に支える安定した関係 | 高い(ただし政権支持率次第) |

| 茂木敏充 | 政策・人事で強固な協力関係 | 非常に高い |

| 河野太郎 | 元・麻生派、師弟関係だが距離あり | 中程度(一部議員が支持する可能性) |

| 高市早苗 | 距離あり、政策的に一致度低い | 低い(ただし党員票の動向次第で変化) |

このように、麻生太郎と主要候補の関係性は一様ではなく、選挙情勢によって柔軟に変化します。総裁選が接戦になればなるほど、麻生派の一手が決定的な意味を持つことになるのです。

麻生派の現在の内部事情

麻生派(志公会)は安倍派に次ぐ規模を誇る第二派閥として存在感を放っていますが、その内部事情は一枚岩とは言えません。長年、麻生太郎本人のカリスマ性と調整力でまとまってきた派閥ですが、近年は次世代リーダーの台頭や若手議員の独自路線が見え隠れし、派閥の結束度にも微妙な変化が生じています。

後継リーダー不在の問題

最大の課題は麻生太郎の後継者問題です。麻生派は「麻生個人の派閥」として形成されてきた色合いが強く、他の派閥と比べて「次のリーダー」が明確ではありません。これにより、総裁選の際に「誰の指示で票をまとめるのか」が不透明になるリスクを抱えています。

一部では、若手実力者を中心に「ポスト麻生」を意識した動きも出ていますが、派閥全体を掌握できるだけの存在感を持つ人物は現れていません。つまり、麻生太郎本人の意向が依然として決定的であることに変わりはないのです。

若手議員の動向

麻生派に所属する若手議員の中には、派閥の意向よりも自らの選挙区や世論動向を優先する動きが強まっています。特に河野太郎や高市早苗のように世論人気の高い候補が出馬する場合、若手は派閥の指示に従わず「自主投票」に流れる可能性があります。

この傾向は2021年の総裁選でも見られました。当時、麻生派は最終的に岸田文雄支持でまとまりましたが、派閥内の若手には河野支持を打ち出す動きが一定数存在し、完全な結束には至りませんでした。つまり、麻生派は「表向きは結束しているが、内実は流動的」という特徴を抱えているのです。

派閥の結束度と自由投票の可能性

伝統的に自民党の派閥は「領袖の判断に従う」形で票をまとめてきました。しかし近年は、党員票の影響が拡大し、また世論の目も厳しくなる中で、自由投票を認める派閥も増加しています。麻生派においても、総裁選が接戦となり、候補ごとに党員票の勢いが異なる場合、派閥として「統一候補」を出さず、自由投票を選ぶ可能性があります。

もっとも、自由投票は派閥力学を弱める一方で、領袖の求心力を低下させるリスクも伴います。そのため麻生太郎がどこまで「派閥を統制する意思」を持つかによって、最終的な判断が大きく左右されるでしょう。

財務省・経済界との関係

麻生派の強みの一つが、財務省や経済界との太いパイプです。特に麻生太郎は財務大臣を長く務め、日本経済の政策決定において絶大な影響力を持ってきました。そのため、派閥内の議員にとっても「麻生の判断に従うこと」が、自身の政治的利益と結びつきやすい構造になっています。

この「政策と利害の一致」が、麻生派の結束を一定程度保っていると言えるでしょう。したがって、総裁選で麻生がある候補を支持すれば、多くの議員はそれに従う可能性が高いのです。

まとめ:内部事情が票の流れを左右する

麻生派は規模の大きさだけでなく、その内部事情の複雑さが票の流れに影響を与えます。次世代リーダー不在、若手議員の自主路線、自由投票の可能性といった要素は、派閥が一枚岩で票を投じられるかどうかを左右します。総裁選本番では、こうした内情が「麻生票がどこに流れるのか」を決定づける大きな要因となるでしょう。

麻生太郎の戦略的思惑

自民党総裁選において「麻生票」がどこに流れるかを予測する上で最も重要なのは、麻生太郎本人の戦略的思惑を読み解くことです。派閥の領袖としての責任、長年の政治経験、そして日本政界での影響力を背景に、麻生太郎は常に「派閥と自身の権力の最大化」を最優先してきました。

政策よりも権力維持を優先

麻生太郎は外交や経済政策に明確なスタンスを持ちながらも、総裁選においては政策的立場よりも権力の維持を優先する傾向があります。これは過去の行動からも明らかです。2012年の総裁選で安倍晋三を支持したのも、2020年に菅義偉を後押ししたのも、いずれも「勝ち馬に乗る」という戦略的判断でした。

この姿勢は2025年の総裁選でも変わらないでしょう。麻生が選ぶのは「政策的に近い候補」ではなく「最も勝利の可能性が高い候補」なのです。

派閥間の駆け引き

麻生派は安倍派や茂木派との連携を重視しています。とりわけ、最大派閥の安倍派との関係は総裁選を勝ち抜く上で欠かせません。麻生太郎は「安倍派とどこまで足並みを揃えるか」を常に計算しています。

また、茂木敏充とは幹事長として党運営を共にしてきた関係から信頼関係が厚く、麻生派としても「茂木支持」に傾くシナリオは十分に考えられます。その一方で、もし茂木の支持基盤が弱ければ、麻生は一気に岸田再選へシフトする可能性もあるのです。

将来的なポスト確保

麻生太郎はすでに高齢であり、今後自らが総裁・首相を目指す可能性は極めて低いと見られています。そのため、彼にとって最重要なのは派閥の影響力を維持し、麻生派議員の人事・政策面での優遇を確保することです。

たとえば、副総裁ポストの維持や主要閣僚ポストへの派閥議員の配置は、麻生にとって大きな意味を持ちます。総裁選で誰を支持するかは、単なる「勝敗の判断」ではなく、こうした将来的なポスト確保を見据えた駆け引きでもあるのです。

「麻生の読み」と世論の影響

麻生太郎は世論の動向にも敏感です。世論で人気の高い河野太郎や高市早苗が出馬し、党員票で優勢になる場合、麻生がその流れを無視することはありません。つまり、麻生にとっては「議員票と党員票のバランス」を冷静に見極め、どちらに乗るべきかを判断することが最大の戦略になるのです。

まとめ:戦略的思惑は「勝ち馬」に乗ること

麻生太郎の戦略は一貫しています。それは「負ける候補には付かない」という鉄則です。政策の違いよりも、政権の中枢に居続けることを優先する麻生にとって、総裁選は派閥の生存戦略そのものです。したがって、最終的に麻生票が流れるのは「勝利の可能性が最も高い候補」に集中する可能性が高いでしょう。

票が流れる可能性①:岸田文雄再選シナリオ

2025年の自民党総裁選でまず注目されるのが、現職総裁である岸田文雄の再選シナリオです。麻生派は過去の選挙でも岸田支持を打ち出しており、現時点でも岸田政権を支える「副総裁」という立場を維持している麻生太郎にとって、岸田再選はもっとも自然な選択肢といえます。

岸田再選を後押しする理由

- 現職メリット: 岸田は現職総裁・首相であり、官邸の人事権や資金面での強みを持つ。

- 政権の安定: 大きな路線転換を避けたい派閥にとって、岸田再選は「現状維持」という安全策。

- 麻生との関係: 麻生は副総裁として政権に深く関与しており、引き続き影響力を行使できる。

特に麻生にとって重要なのは「政権の中枢に残り続けること」です。岸田が再選すれば、麻生派の閣僚ポスト確保や政策面での影響力維持は保証されやすく、派閥の求心力を維持することにつながります。

岸田支持に回る条件

ただし、麻生派が岸田支持に一本化するためにはいくつかの条件があります。

- 支持率の回復: 岸田内閣の支持率が一定水準まで回復し、党員票での惨敗リスクが薄れること。

- 安倍派との協調: 最大派閥である安倍派が岸田再選を容認、または分裂回避に動くこと。

- 麻生派への見返り: 麻生派所属議員への重要ポストの約束や、派閥運営への配慮が確実に担保されること。

これらの条件が整えば、麻生派は「現職支持」という従来の路線を選びやすくなります。逆に言えば、条件が崩れれば、麻生は一気に他候補へシフトする可能性があります。

世論の影響

世論の影響も無視できません。もし岸田政権が支持率低迷から脱出できなければ、党員票では河野太郎や高市早苗といった人気候補に流れる可能性が高くなります。議員票では優勢でも党員票で劣勢となれば、決選投票で逆転を許すリスクが出てきます。

麻生太郎は過去の総裁選で「世論の勢い」を軽視せず、勝ち馬に乗る選択を繰り返してきました。そのため、世論が強く岸田交代を求める空気になれば、麻生票が岸田から離れる可能性も否定できません。

まとめ:岸田再選は「最有力」だが条件付き

麻生派にとって岸田文雄の再選シナリオは最有力の選択肢です。派閥の影響力を維持できるうえ、現職総裁の強みを活かした戦いはリスクが少ないからです。しかし、支持率や党内の空気次第では、麻生が「勝ち馬乗り」の原則に従い、岸田支持を撤回する可能性も残されています。つまり、岸田再選は「条件付きの本命」と言えるでしょう。

票が流れる可能性②:他候補への乗り換えシナリオ

もし岸田文雄の再選が難しいと麻生太郎が判断した場合、麻生票は他候補への乗り換えという展開を迎えます。麻生派は過去にも「勝ち馬に乗る」行動を繰り返してきたため、このシナリオは十分に現実的です。ここでは有力候補ごとに、麻生票が流れる可能性を検証していきます。

茂木敏充の場合

最も自然な選択肢は茂木敏充です。麻生と茂木は党運営や経済政策で強い協力関係にあり、派閥間の信頼も厚いとされています。もし岸田政権が弱体化し「ポスト岸田」が現実味を帯びる局面では、麻生派が茂木支持へと大きくシフトする可能性があります。

特に、安倍派の一部が茂木支持に傾いた場合、麻生派は「安倍+麻生+茂木連合」という強力な布陣を形成でき、勝利の可能性が一気に高まるのです。

河野太郎の場合

河野太郎は元・麻生派であり、「麻生の子飼い」として知られる存在です。しかし、2021年の総裁選で麻生派が河野ではなく岸田を支持した経緯から、両者の関係は複雑になっています。

それでも、河野が党員票で圧倒的な支持を集める展開になれば、麻生は河野支持に回る可能性があります。とりわけ決選投票で河野が有力候補に残った場合、麻生票が「政権入りの見返りを条件に」河野に流れる可能性は否定できません。

高市早苗の場合

高市早苗は安倍派の保守層を中心に強い支持を得ています。しかし、麻生派との政策的な相性はあまり高くありません。財政出動に積極的な高市氏と、財務省との関係を重視する麻生派では、経済政策のスタンスに違いがあります。

それでも、高市が党員票で圧倒的優位に立った場合、麻生が「勝ち馬乗り」の原則を優先して高市支持に動く可能性は残されています。特に、安倍派の主流が高市支持に傾いた場合には、麻生も足並みを揃えることが考えられます。

その他の候補

このほか、無派閥の実力者や世論人気を持つ新顔が出馬した場合も、麻生票が動く可能性があります。麻生にとって重要なのは「誰が勝つか」であり、個別の政策や人間関係よりも選挙戦の趨勢を冷静に見極めることです。

まとめ:乗り換えの判断基準

麻生票が他候補に流れるシナリオは、以下の条件に左右されます。

- 岸田の支持率低下: 現職では勝てないと判断した場合。

- 党員票の勢い: 河野や高市が強い支持を得る場合。

- 派閥間の連携: 茂木や安倍派との協調が進む場合。

- 政権入りの見返り: 麻生派が重要ポストを確保できる保証がある場合。

総裁選の最大の特徴は「情勢が一気に変わる」点にあります。麻生派もまた、その情勢に合わせて柔軟に動く可能性が高いのです。したがって、岸田再選が危うくなった瞬間、麻生票が一気に別の候補へ流れる展開は十分に予想されます。

最終予測:麻生太郎の票は誰に流れるのか

ここまで、麻生派(志公会)の特徴、過去の行動、主要候補との関係性、そして内部事情や戦略的思惑を分析してきました。そのうえで最も重要な問いは「麻生太郎の票は最終的に誰に流れるのか?」という点です。

シナリオ別の可能性

まずはシナリオごとに整理してみましょう。

- 岸田文雄再選: 支持率が一定水準を保ち、安倍派との対立が深まらなければ、麻生票は岸田支持に集中。派閥の影響力を維持できる「本命シナリオ」。

- 茂木敏充への乗り換え: 岸田政権が失速し、安倍派の一部が茂木支持に回る場合、麻生票も一斉に流れる可能性大。現実的な「対抗シナリオ」。

- 河野太郎への支持: 河野が党員票で圧倒的優位に立った場合、麻生が「勝ち馬」に乗る形で河野支持へ転換。ただし、派閥全体のまとまりは限定的になる見込み。

- 高市早苗支持: 安倍派が高市支持でまとまった場合、麻生も足並みを揃える可能性あり。ただし現状では優先度は低め。

最も現実的な予測

現状を踏まえると、最も現実的なシナリオは「岸田再選」か「茂木乗り換え」の二択です。麻生太郎にとって重要なのは派閥の影響力を守ることであり、この観点からすると、勝利の可能性が高い候補に票を集中させるのが自然な流れです。

ただし、党員票での河野太郎の勢いが無視できない状況になった場合、麻生派の若手を中心に票が分散する可能性もあります。この場合、派閥としての結束は弱まり、麻生本人の戦略的判断がより一層重みを増すことになるでしょう。

票の分散か、一極集中か

結論として、2025年総裁選における麻生票の行方は以下の二つの可能性に集約されます。

- 岸田支持を維持し、一極集中: 派閥としてまとまった行動を取り、岸田再選を強力に後押し。

- 情勢次第で分散: 若手が河野支持に動きつつ、麻生本人は茂木または岸田に寄せる。結果として派閥の一体感は薄れる。

この二つのシナリオを分ける最大の要因は世論と党員票の動向です。もし党員票で岸田が優位を保てば麻生票は岸田に集中します。しかし、党員票で河野や高市が優勢となれば、麻生は「勝ち馬乗り」の鉄則を貫き、票を柔軟に振り分けるでしょう。

総裁選全体への影響

麻生票は40票前後と、自民党総裁選において極めて大きな意味を持ちます。特に決選投票では、その票が「キングメーカー」として最終的な勝者を決定づける可能性が高いのです。麻生太郎の戦略的判断は、単に派閥内の動きに留まらず、日本の政治の方向性そのものを左右すると言えるでしょう。

最終結論

最終的に麻生票が流れるのは、現職の岸田文雄か、情勢次第で茂木敏充。

ただし、河野太郎が党員票で圧倒的な支持を集めた場合には、部分的に票が流れる可能性も残されています。つまり、麻生太郎の票は「現職本命・茂木対抗・河野ダークホース」という構図で動くと予測されます。

ディスカッション

ピンバック & トラックバック一覧

[…] […]