自民党総裁選を徹底解説!麻生票分裂シナリオを徹底検証|自民党総裁選2025と次期政権の展望

自民党総裁選2025の基本構図

2025年、自民党は新たな総裁選挙を迎えます。総裁選は単なる党内人事ではなく、事実上「次の内閣総理大臣」を決める選挙であり、日本の政治の行方を左右する極めて重要なイベントです。本章では、2025年自民党総裁選の基本構図を整理し、候補者やルール、過去の選挙との違いを解説します。

総裁選のルール

自民党総裁選は、党所属の国会議員票と党員・党友票によって決定されます。2025年も以下のルールが適用される見込みです。

- 国会議員票:自民党所属の国会議員1人につき1票。

- 党員票:全国の自民党員・党友による投票。議員票と同数に換算される。

- 第1回投票:過半数を得た候補が総裁に選出される。

- 決選投票:過半数に達しない場合は上位2人で決選投票が行われ、最終的に総裁が決定する。

つまり、単に議員票をまとめるだけでなく、地方票=党員票の動向も極めて重要になります。

主な候補者

2025年の総裁選では、複数の有力候補が取り沙汰されています。現時点で名前が挙がっているのは以下の通りです。

- 岸田文雄首相(再選を狙うかは不透明)

- 茂木敏充 幹事長

- 河野太郎 デジタル担当相

- 高市早苗 経済安保担当相

- 小泉進次郎 元環境相

これら以外にも、派閥の動き次第で新たな候補が浮上する可能性があります。

2025年総裁選の注目点

今回の総裁選には、次のような特徴があります。

- 派閥政治の変化:「安倍派(清和政策研究会)」の影響力低下や「麻生派(志公会)」の行方など、従来の派閥構造が揺らいでいる。

- 世論の重視:国会議員だけでなく、党員票を重視する傾向が強まり、人気や発信力のある候補が有利になる可能性。

- 解散総選挙との関係:新総裁はそのまま総選挙を仕切る立場になるため、誰が選ばれるかで自民党の勝敗が大きく左右される。

過去の総裁選との違い

過去の総裁選では、派閥の論理が大きく働きました。しかし、安倍晋三元首相の死去や派閥の弱体化を受けて、2025年の総裁選では「派閥の一枚岩」が崩れやすくなっています。特に麻生派における票の動きは、全体の帰趨を決定づける要素となるでしょう。

このように、2025年の総裁選は「派閥の結束と分裂」「世論の影響」「次期解散総選挙」といった複数の要因が絡み合う、近年でも最も注目すべき選挙といえます。

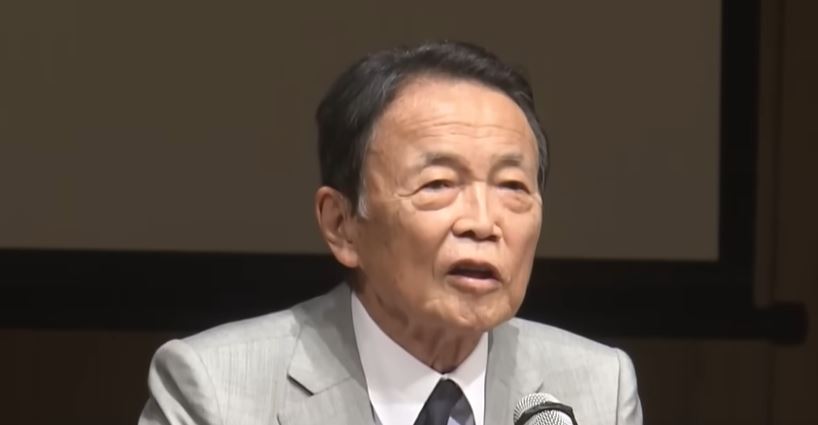

麻生派(志公会)の特徴と勢力

自民党の中で「麻生派(正式名称:志公会)」は、近年ますます注目を集める派閥のひとつです。麻生太郎副総裁が率いるこの派閥は、単なる数の力だけでなく、ベテランと若手をバランスよく抱える点で独自の存在感を放っています。本章では、麻生派の成り立ち、勢力、そして自民党内での役割について詳しく解説します。

麻生派の歴史と成り立ち

麻生派のルーツは、1970年代にさかのぼります。もともとは河野一郎の流れをくむ「河野派」が源流であり、その後の分裂や合流を経て、2006年に麻生太郎氏が会長に就任。2017年には「志公会」として再編され、現在に至ります。

麻生氏は総理経験者であり、副総裁として党内に大きな影響力を持っています。そのため、麻生派は「実力者の派閥」として一定の重みを持ち続けています。

麻生派の規模

2025年現在、麻生派はおよそ40名規模の議員を擁し、党内第4〜5勢力に位置しています。最大派閥の安倍派(清和政策研究会)が不祥事で弱体化しているなか、麻生派は安定した存在感を示しているのが特徴です。

議員の内訳を見ると、経験豊富なベテラン議員と、将来を嘱望される若手議員が混在しており、他派閥と比べても「次世代リーダー候補の育成」に力を入れている点が目立ちます。

派閥の特徴

- 政策的柔軟性:経済政策では現実路線を取りつつ、外交・安保では保守的な立場を堅持。

- リーダーの存在感:麻生太郎氏の長年の政治経験と国際的な人脈が派閥の強み。

- 若手の台頭:小泉進次郎氏をはじめ、メディア露出の多い若手議員が多い。

- 結束力の緩さ:他の派閥に比べて「個人の自由度」が高く、総裁選などでは一枚岩になりにくい傾向。

自民党内での役割

麻生派は、議員数こそ最大派閥ではないものの、「キャスティングボート」を握る存在として機能することが多い派閥です。つまり、総裁選で特定候補を全面的に推すのではなく、複数の候補に影響を及ぼし、最終的に勝者を左右することができる立場にあります。

このため、麻生派の票がどの候補に流れるかは、総裁選の帰趨を占ううえで最重要のポイントとなります。特に2025年は、安倍派の結束が揺らぐなかで「麻生派の判断」がより大きな意味を持つと考えられます。

まとめ

麻生派(志公会)は、単なる中堅派閥ではなく、自民党内で「キングメーカー的役割」を担う存在です。ベテランと若手を抱える幅広い構成により、選挙戦ではしばしば票の流れが読みにくくなります。次章では、この「麻生票」がどのように形成され、どのように動くのかをさらに深掘りしていきます。

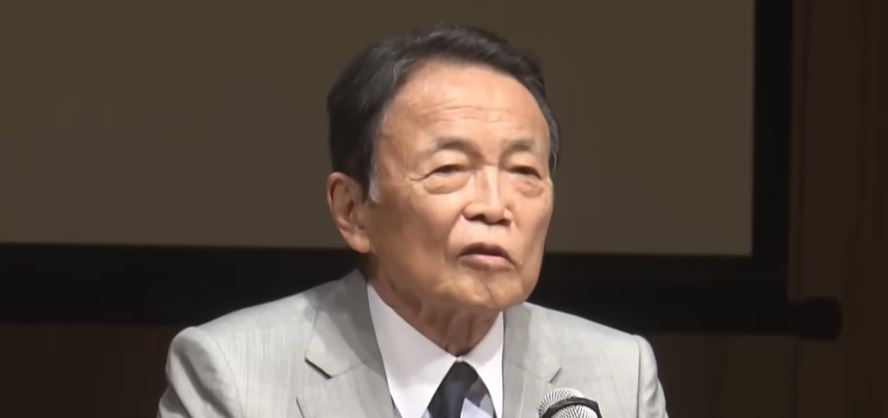

麻生票とは何か?

自民党総裁選を語るうえで頻繁に登場する言葉のひとつが「麻生票」です。これは麻生派(志公会)が持つ票だけを意味するのではなく、麻生太郎氏の政治的影響力を背景に形成される支持の塊を指します。ここでは「麻生票」の正体と、その力学を掘り下げていきます。

「麻生票」の定義

一般に「麻生票」とは、①麻生派所属議員の票、②麻生太郎氏に近い他派閥・無派閥議員の票、さらに③党員・支持者層に広がる影響力まで含めた概念として使われます。

つまり、単なる派閥の議員数を超えて、自民党内での麻生氏の人脈・信頼関係が広がることで形成される「影響票」といえるのです。

麻生太郎氏の影響力

麻生氏は総理経験者であり、副総裁という党内の要職を担っています。そのため、派閥を超えて若手や無派閥議員に影響を及ぼしており、特に以下の点が「麻生票」の源泉となっています。

- 経験値:内閣総理大臣、財務大臣、副総裁など要職を歴任した実績。

- 人脈:国内政界だけでなく、国際政治でも影響力を持つ。

- 選挙力:選挙区での支持基盤が安定しており、若手議員からの相談も多い。

- 政治資金力:長年のネットワークによる資金調達力。

派閥メンバーの顔ぶれ

麻生派には、メディアに登場する機会が多く、将来の総裁候補と目される議員も少なくありません。代表的なメンバーには次のような人物がいます。

- 小泉進次郎 元環境相

- 松本剛明 総務相

- 鈴木俊一 財務相

- 山本一太 群馬県知事(元参院議員)

これらの議員はいずれも政策力や発信力に長けており、派閥の「顔」としての役割を担っています。

「麻生票」が持つ特徴

「麻生票」は、他派閥と比べても次のような特徴があります。

- 一枚岩ではない:議員個々の自由度が高く、総裁選ごとに流れが変わりやすい。

- 若手志向:世代交代を意識する議員が多く、次世代リーダーに敏感に反応。

- キャスティングボート性:他派閥が候補を一本化できない場合、「麻生票」の動向が勝敗を決める。

過去の総裁選での「麻生票」の動き

麻生票は過去の総裁選でも重要な役割を果たしてきました。たとえば2021年総裁選では、麻生派は当初から候補者を一本化せず、結果的に複数の候補を支援。その結果、総裁選全体が流動的になり、岸田文雄氏の当選につながりました。

まとめ

「麻生票」とは単なる派閥の数字ではなく、麻生太郎氏の影響力と派閥メンバーの多様性が生み出す「流動的な票」です。この流動性こそが、自民党総裁選を複雑にし、また予測困難にする大きな要因となっています。次章では、この「麻生票」がなぜ分裂する可能性が高いのか、その理由を分析していきます。

麻生票分裂の可能性

自民党総裁選2025を語るうえで最も注目されるテーマのひとつが、「麻生票は分裂するのか」という点です。麻生派(志公会)は歴史的に結束の緩い派閥であり、派閥の規模と影響力に比して「一本化」が難しいという特徴を抱えています。本章では、その背景と要因を具体的に分析します。

① 候補者との人間関係の複雑さ

麻生派は、複数の有力候補と個別に関係を持つ議員が多く、一枚岩になりにくい構造を持っています。

- 麻生太郎氏自身が茂木敏充幹事長や岸田文雄首相と親しい関係にある。

- 若手議員の一部は河野太郎デジタル担当相や小泉進次郎氏に共感を示している。

- 保守層に強い支持を持つ高市早苗経済安保相とも一定の政策的近接性がある。

このように、派閥の議員がそれぞれ異なる候補にシンパシーを抱いており、候補者選びで分裂が生じやすいのです。

② 麻生太郎氏の「後継指名」の難しさ

かつての自民党では、派閥領袖が「この候補を推す」と決めれば、多くの議員が従うのが通例でした。しかし麻生派の場合、麻生太郎氏が明確に「後継者」を指名することは難しいと見られています。

その理由は次の通りです。

- 派閥の若手・中堅議員が独自の判断を重視している。

- 麻生氏自身が高齢であり、「次世代の担い手」を固定することに慎重。

- 総裁選の結果次第で政権運営に影響するため、安易に特定候補に賭けられない。

③ 若手議員の自立志向

麻生派には将来のリーダー候補が多く、特に小泉進次郎氏に代表される若手議員は、派閥の枠に縛られないスタイルを志向しています。彼らは「自らの選挙区や支持者の声」を重視する傾向が強く、派閥の決定に必ずしも従わないのです。

④ 派閥の「自由度の高さ」

麻生派は「自由闊達」をモットーとし、他派閥に比べて議員個人の行動の自由度が大きいのが特徴です。過去の総裁選でも、麻生派議員が複数の候補に分かれて投票する例が見られました。

⑤ 外部要因(世論・メディア)の影響

2025年の総裁選は、世論やメディアの注目度が極めて高いと予想されています。そのため、議員の中には「派閥の意向よりも有権者の声に従う」動きが強まる可能性があります。これも麻生票分裂の引き金となり得ます。

麻生票分裂の可能性は高いのか?

以上の要素を踏まえると、麻生票が完全に一本化される可能性は低いと考えられます。むしろ、複数候補に分散し、決選投票で勝敗を大きく左右する「キャスティングボート」として機能するシナリオが現実味を帯びています。

まとめ

麻生票は、候補者との複雑な人間関係、麻生氏の立場、若手の自立志向、派閥の自由度、そして世論の影響といった要因により、分裂の可能性が非常に高いと言えます。次章では、過去の総裁選における派閥分裂の事例を振り返り、「今回の麻生票の行方」を理解するためのヒントを探っていきます。

過去の自民党総裁選における派閥分裂の事例

自民党総裁選では、派閥が一枚岩になって候補者を支持するケースが多いものの、歴史を振り返ると「派閥分裂」が選挙の行方を左右した事例が数多く存在します。本章では、過去の代表的な分裂事例を紹介し、その教訓を2025年総裁選にどう活かせるのかを考察します。

① 田中派(経世会)の分裂

1970年代から1980年代にかけて党内最大勢力を誇った田中派(のちの経世会)は、数の力で総裁選を有利に進めてきました。しかし1980年代後半には竹下登・小沢一郎・羽田孜ら有力者が台頭し、派閥内部の利害対立が激化。結果として田中派は分裂し、総裁選での「支配力」を急速に失っていきました。

この事例は、大派閥でも内部の権力闘争が分裂を招くという典型例です。

② 竹下派の分裂(1990年代)

1990年代における竹下派(平成研究会)は、党内最大の派閥でありながら、リーダー不在や後継者争いによって内部が分裂しました。橋本龍太郎、梶山静六、小渕恵三らがそれぞれ支持を集めた結果、派閥の「数の力」が分散し、決選投票の行方を左右しました。

このケースは、派閥の大きさが必ずしも結束力につながらないことを示しています。

③ 2001年総裁選における森派・小泉旋風

2001年の総裁選では、森派(清和政策研究会)が小泉純一郎を推さず、分裂状態となりました。当初は橋本龍太郎氏が有力と見られていましたが、派閥の一部が小泉支持に回り、最終的に小泉氏が圧勝。「派閥分裂」が大逆転の結果を生んだ象徴的な事例です。

④ 2021年総裁選における安倍派の揺らぎ

比較的近年の例では、2021年の総裁選が挙げられます。安倍派(細田派)は本来ならば最大派閥として候補を一本化すべき立場でしたが、岸田文雄・高市早苗・河野太郎と有力候補が乱立するなかで一枚岩となれず、結果的に岸田氏が漁夫の利を得る形で当選しました。

過去の事例から得られる教訓

- 分裂は必ずしも弱体化ではない:場合によっては分裂が結果を大きく動かし、予想外の候補を浮上させる。

- 世論と分裂の組み合わせ:派閥分裂が起きると、世論の支持を得ている候補が一気に有利になる。

- 派閥の形骸化:時代が進むにつれて「派閥の指示=議員の行動」ではなくなりつつある。

まとめ

自民党の歴史を振り返ると、「派閥の分裂」が総裁選の結果を左右する大きな要因であったことがわかります。田中派、竹下派、森派、そして安倍派に至るまで、大派閥であっても分裂を防ぐことは困難でした。2025年の麻生派(志公会)も、この歴史的教訓を踏まえると分裂する可能性は十分に現実的といえるでしょう。

メディアと世論の視点

自民党総裁選は、派閥力学だけでなく「世論」や「メディア報道」の影響を強く受ける政治イベントです。特に2025年総裁選では、SNSの普及やメディアの即時性が、従来以上に議員の行動を左右する可能性があります。本章では、麻生票の分裂可能性をめぐって、メディアと世論がどのように関わっているかを考察します。

① メディア報道の傾向

主要全国紙やテレビ局は、総裁選を「次の総理大臣を決める選挙」と位置づけ、大々的に報道します。2025年も例外ではなく、以下のような視点が特に注目されています。

- 派閥の動向:安倍派の弱体化と、麻生派が「キングメーカー」になる可能性。

- 人気候補の台頭:河野太郎や小泉進次郎など、メディア露出の多い候補の動き。

- 分裂シナリオ:「麻生票は割れるのか?」という観点での分析記事が相次いでいる。

特に新聞各紙は「麻生派の票の動き次第で決選投票が大きく変わる」と強調しており、報道自体が派閥内の議員に影響を与えるという逆流現象も起きています。

② 世論調査の影響

総裁選では、党員票=全国の自民党員・党友の投票が大きな比重を持ちます。このため、各種世論調査や党員アンケートの結果がメディアに掲載されると、国会議員の投票行動に強く作用します。

たとえば過去の総裁選でも、「党員人気が高い候補」が最終的に国会議員票を取り込み、逆転勝利を果たすケースがありました。2025年においても、河野太郎氏や小泉進次郎氏といった「発信力の強い候補」が世論調査でリードする可能性があり、麻生派議員が世論を無視できなくなる局面が予想されます。

③ SNS時代の新要素

2025年の総裁選においては、SNS(X〈旧Twitter〉やYouTube、TikTokなど)が議員行動に直接的な影響を与える点も無視できません。特に若手議員は支持基盤が脆弱である分、オンライン世論の動向に敏感です。

こうした新しい環境では、「派閥の指示」よりも「SNSでの支持の広がり」を優先して候補を選ぶケースが増えつつあります。

④ メディアと分裂シナリオ

メディアは麻生票の分裂可能性を繰り返し報じることで、結果的に「自己実現的予言(self-fulfilling prophecy)」を引き起こす可能性があります。つまり、分裂があり得ると報じられるほど、議員が「自由投票しても良い」という空気を感じ、実際に分裂が現実になるのです。

まとめ

メディア報道と世論調査は、2025年の総裁選で「麻生票分裂シナリオ」を加速させる重要な要因となります。特に党員人気の高い候補が世論をリードした場合、麻生派議員の多くが派閥の論理よりも世論を優先する可能性が高くなります。次章では、もし麻生票が実際に分裂した場合、総裁選がどのような展開を迎えるのかシナリオを具体的に分析します。

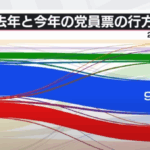

麻生票が分裂した場合のシナリオ分析

もし麻生票が分裂した場合、自民党総裁選2025の構図は大きく変化します。本章では、議員票と党員票の力学を踏まえながら、いくつかのシナリオを具体的に検討します。

① 麻生票の規模感

2025年現在、麻生派(志公会)は約40名規模を誇ります。総裁選における国会議員票はおよそ370票前後と見込まれているため、麻生派の持つ割合は約1割。1割の票が動くだけで決選投票の結果を大きく左右することは明らかです。

② 分裂パターンの想定

麻生票が分裂する場合、いくつかの典型的なパターンが考えられます。

- パターンA: 岸田文雄氏(現職)と茂木敏充氏(幹事長)に分かれる。

- パターンB: 河野太郎氏・小泉進次郎氏ら「人気候補」に流れる。

- パターンC: 一部が高市早苗氏を支持し、保守層との結びつきを重視。

このように、麻生票は「3〜4分散」する可能性が高く、一本化は難しいと見られます。

③ 決選投票への影響

自民党総裁選の決選投票は、国会議員票中心で決まります。そのため、麻生派の動向は決選投票で特に重みを増します。

- 第1回投票: 麻生票が分散すれば、上位2候補は「安倍派・茂木派の候補」と「世論人気の候補」になる可能性が高い。

- 決選投票: 麻生票がどちらにまとまるかで、勝敗が決定。

つまり麻生票は「第1回投票では分裂」「決選投票で勝敗を決する」という二段階の役割を果たすことになります。

④ 麻生票分裂による有利・不利

麻生票分裂が起きた場合、各候補にとっての有利・不利は次のように整理できます。

| 候補 | 麻生票分裂による影響 |

|---|---|

| 岸田文雄 | 現職として一定数を取り込むが、分裂により安定支持が減少。 |

| 茂木敏充 | 麻生氏との関係が深く、一部の麻生票を取り込める可能性。 |

| 河野太郎 | 党員人気が高いため、分裂票が流れ込みやすい。 |

| 小泉進次郎 | 若手議員や世論の後押しを受け、麻生派の若手票を集める余地あり。 |

| 高市早苗 | 保守層を重視する議員が支持に回る可能性。 |

⑤ 総裁選全体へのインパクト

麻生票が分裂することで、次のような影響が予想されます。

- 接戦化:どの候補も決定的優位を得られず、総裁選は混戦模様に。

- 世論重視:党員人気が高い候補が浮上する余地が広がる。

- キャスティングボート化:決選投票で麻生票の最終的な動向が「勝敗の決定打」となる。

まとめ

麻生票が分裂した場合、総裁選は極めて流動的になります。第1回投票での分散が全体を混戦にし、決選投票で麻生票がどちらに寄るかが総裁選の帰趨を決定づけるでしょう。まさに「麻生票は総裁選のゲームチェンジャー」であり、その分裂可能性こそが2025年総裁選の最大の注目点となります。

今後の展望と結論

2025年の自民党総裁選において、麻生票がどのように動くかは、まさに選挙全体の帰趨を決定づける「最大の焦点」となります。過去の派閥分裂事例や、麻生派の性質を踏まえると、今回も分裂は高い確率で起きると見るのが妥当です。本章では、麻生票分裂が日本政治に与える影響と、今後の展望についてまとめます。

① 麻生票分裂が与える政治的インパクト

- 総裁選の流動化:一本化された大派閥が存在しないため、混戦状態となりやすい。

- 決選投票の鍵:第1回投票では分裂する一方で、決選投票では「どちらにつくか」が総裁選の結果を決める。

- 世論重視の加速:派閥の結束が弱まることで、党員票や国民世論の影響がより強まる。

② 次期政権運営への影響

麻生票の分裂は、単に総裁選の勝敗を決めるだけではなく、次期政権の安定性にも直結します。もし分裂を経て誕生した総裁が、派閥間の融和を十分に図れなければ、内閣運営は短命に終わる可能性が高いのです。

逆に、麻生派が決選投票で大きな役割を果たした場合、新総裁は麻生派に大きな配慮をせざるを得ず、人事や政策に影響が及ぶことも確実です。

③ 解散総選挙との関係

新総裁は、就任後早期に解散総選挙を実施する可能性が高いと見られています。そのため、総裁選の勝敗はそのまま自民党の選挙戦略に直結します。

麻生票が分裂することによって世論重視型の候補が勝利すれば、自民党は「若返り」と「刷新」を掲げて選挙を戦う展開となるでしょう。一方で、伝統的な派閥力学の延長線上で勝利した候補の場合は、「安定と経験」を前面に打ち出す戦略になると考えられます。

④ 今後の焦点

総裁選に向けた今後の焦点は次の通りです。

- 麻生太郎氏自身が「誰を推すか」を明確にするかどうか。

- 派閥若手がどこまで独自行動をとるのか。

- メディアや世論調査が候補者選びに与える影響の強さ。

- 安倍派や茂木派など他派閥との連携が成立するか。

結論

麻生票は、数の上では1割程度に過ぎないかもしれません。しかし、その分裂が「決選投票での勝敗を決する力」となり得る点で、2025年の総裁選において最も重要な要素となります。

結論として、麻生票は分裂する可能性が極めて高く、その動向こそが次期総理大臣を決める最大の鍵であるといえるでしょう。自民党の未来、そして日本の政治の安定に直結するこの動きを、今後も注視していく必要があります。

ディスカッション

ピンバック & トラックバック一覧

[…] 自民党総裁選を徹底解説!麻生票分裂シナリオを徹底検証|自民党総裁選2… […]

[…] 自民党総裁選を徹底解説!麻生票分裂シナリオを徹底検証|自民党総裁選2… […]

[…] 自民党総裁選を徹底解説!麻生票分裂シナリオを徹底検証|自民党総裁選2… […]