自民党 公明党 連立解消で日本経済復活へ

政治空白の背景 ― 自公連立の行き詰まりと高市新総裁の課題

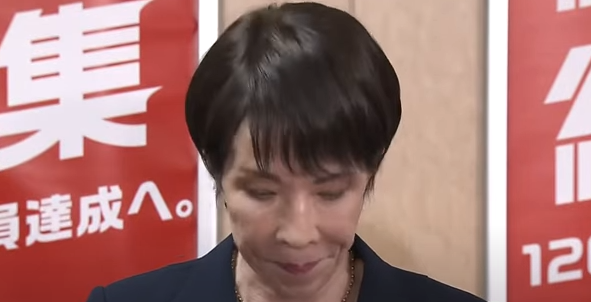

2025年、日本の政治は大きな転換点を迎えている。自民党の新総裁に就任した高市早苗氏は、保守色の強い政策路線を打ち出しつつも、公明党との連立協議が難航し、組閣の遅れが続いている。この政治空白は、国民生活に直接的な影響を及ぼしており、特に物価高対策や円安への対応が遅れていることが国民の不安を増幅させている。

高市新総裁の就任と連立協議停滞の経緯

高市氏の総裁選勝利は、自民党支持層の「より明確な保守政策」への期待の表れだった。一方、公明党は従来から安全保障や社会政策で中道的な立場をとっており、両者の政策的な距離は広がっていた。特に防衛装備移転三原則の改正や、次期戦闘機の第三国輸出解禁など、岸田政権下で火種となっていた政策が、今回の協議停滞の大きな要因となっている。

政治空白が経済に及ぼす影響

政府の経済政策が決まらない中、外国為替市場では円安が加速している。市場では「新政権発足の遅れによって為替介入や物価高対策が後手に回る」との見方が広がり、投機的な円売りが進行した。結果として輸入コストの上昇が続き、国民生活を圧迫している。経済評論家の間では「政治の停滞が経済の不安定化を助長している」との指摘が相次いでいる。

国民の求める“スピード感”と政治への不信

国民の最大の関心事は「物価高をどう抑えるか」だ。しかし、政府の対応は遅れ、補助金や減税といった緊急対策も決まらないままだ。SNS上では「政治は何をしているのか」「誰のための議論なのか」という声が急増しており、政治への不信が再燃している。高市氏にとって最大の課題は、こうした国民の“待ったなし”の声にどう応えるかである。

高市政権に求められる初動の速さと決断力

これまでの政権運営では、党内調整や連立政党との協議が政策決定のスピードを鈍化させてきた。だが、今後は「決断と実行」を重視するリーダーシップが求められる。政治の空白を埋めるためには、早期の臨時国会召集と、物価・エネルギー政策に関する即効性のある施策が不可欠だ。特にガソリン暫定税率の廃止や年収の壁の見直しといった生活直結型の政策を迅速に実現することが、政権への信頼回復の第一歩となる。

政治の遅れが国民生活を直撃する今、高市政権がどのように“スピード感”を持って危機対応に臨むかが、日本の政治再生の試金石となる。

自公分裂がもたらす経済・外交への影響

長年続いた自民党と公明党の連立関係が崩れたことで、日本の政治構造は大きく揺らいでいる。両党が歩んできた約25年の協調路線は、経済・外交・安全保障政策の「均衡」を生んでいた。その均衡が崩れた今、日本はより現実的な外交と大胆な経済政策の転換点に立たされている。

為替市場への波及 ― 政治の不安定さが円安を助長

公明党との協議停滞が続く中、市場では「日本の政治は政策を決められない」との印象が強まり、円安が進行している。2025年秋には一時的に1ドル=165円台まで円が下落し、投機的な円売りが活発化した。政府が為替介入を検討するも、連立の枠組みが固まらない中で決定が遅れ、市場心理を冷ますことができなかった。

経済アナリストは「円安の背景には単なる金融要因だけでなく、政治的不透明感がある」と指摘する。つまり、政治の停滞が投資家心理を悪化させ、国際的な信頼を低下させているのである。

安全保障政策の転換と公明党の立場

外交・安全保障の分野では、自公の立場の違いがより鮮明となった。自民党は北朝鮮や中国、ロシアといった核保有国を念頭に、防衛力の抜本的強化を急ぐ姿勢を強めている。一方、公明党は「平和の党」として、軍事的抑止よりも外交対話を重視する立場を維持してきた。

しかし、国際情勢が急速に変化する中で、公明党の「慎重路線」は時代にそぐわないとの批判も増えている。特に防衛装備移転三原則の見直しや、次期戦闘機の第三国輸出解禁をめぐる議論では、自民党が主導する「現実主義外交」が優勢となった。

経済政策へのブレーキが外れることで何が変わるか

公明党が連立から離脱したことで、自民党はこれまで制約を受けてきた一部の経済政策を自由に展開できるようになる。たとえば、ガソリン暫定税率の廃止や、年収の壁の撤廃など、かねてから自民党内で議論されていた「成長重視策」を迅速に打ち出す可能性がある。

また、防衛費の増額やエネルギー政策の再構築など、財政支出を伴う政策も進みやすくなるとみられる。こうした“ブレーキの外れた政治”が実現すれば、短期的には景気刺激効果が期待できるが、一方で財政健全化への懸念も高まる。

外交の再定義 ― 日本はどこへ向かうのか

外交面では、アメリカや欧州との協調を重視する一方で、対中政策の見直しが焦点となっている。公明党が伝統的に親中的な立場をとってきたのに対し、高市新総裁率いる自民党は「価値観外交」を掲げ、民主主義陣営との連携を強化する姿勢を打ち出した。

その結果、日本の外交はより明確に「自由主義陣営」の一員として位置づけられることになるだろう。これは国際社会における日本の存在感を高める一方で、中国やロシアとの摩擦を招くリスクも伴う。つまり、自公分裂は単なる国内政治の問題ではなく、日本の外交戦略全体を再定義する契機となっているのだ。

自民党にとっては、公明党という“安全弁”を失ったことで、政策の自由度が高まると同時に、国民への説明責任が一段と重くのしかかることになる。

多党化時代の幕開け ― 国会運営と政策決定の変化

自公連立の崩壊を受け、日本の政治は「多党化時代」へと突入した。これまで与党と政府が一体となって政策を決定していた構造が見直され、国会での公開討論や実質的な政策修正が増えると予想されている。政治の多様化は混乱を招くリスクもあるが、一方で透明性と民主性を高める大きなチャンスでもある。

「インナー政治」から「公開政治」への転換

これまで自民・公明の連立政権下では、政策の多くが党内会議や与党協議という閉ざされた場で決定されてきた。このいわゆる「インナー政治」が、スピード感のある意思決定を支える一方で、国民には見えない密室政治を助長していた。

しかし、連立崩壊によって政策形成の場は国会に移る。与野党が政策ごとに協議を重ね、修正を経て合意を形成する「オープンな政治プロセス」が進むことになる。これは時間を要するものの、民主主義の原点である「議論による合意形成」を取り戻す動きでもある。

連立の再構築と政策文書の重要性

これまで日本では、選挙後すぐに連立協議が行われ、数ページの政策合意文書で政権が成立してきた。しかし今後は、複数政党が参加する政策連携が増えるため、より詳細で実務的な政策文書が必要になる。エネルギー、防衛、福祉、税制など、分野ごとに具体的な数値目標やスケジュールを明記した「政策協定書」が不可欠だ。

このプロセスには時間がかかるが、その分、政策の透明性と実効性が高まる。選挙後すぐに組閣されてきた従来の日本政治の姿は、今後大きく変わっていくだろう。

議会中心主義の復権とメディアの役割

多党化が進むことで、国会は単なる「承認機関」から「政策調整の中枢」へと変わる。与党多数による“数の論理”ではなく、政策内容そのものが問われる時代が到来するのだ。その中でメディアの報道姿勢も問われる。政権与党の発表をただ伝えるのではなく、政策の背景や議論の経緯を丁寧に検証する報道が求められている。

また、有権者の政治参加意識も大きく変わるだろう。特定政党を無条件に支持する時代は終わり、政策や理念を見比べて投票する「選択型民主主義」が定着していくとみられる。

多党化がもたらす新しい政治文化

多党化時代では、政策の違いが明確化されることで、政治の対立軸がより見えやすくなる。これは決して悪いことではなく、民主主義の成熟にとって必要なプロセスだ。重要なのは「対立」ではなく「対話」である。異なる立場の政党が互いに議論を交わし、妥協点を探る政治こそが、真の意味での“合意形成型社会”を築く。

この新しい政治文化の定着こそが、長年続いた固定化政治を脱却し、日本の民主主義を一段高いレベルへと導く鍵となる。

政界再編と新たな政治ビジョン ― 国民が求めるリーダー像とは

自公連立の終焉は、日本政治における「構造転換」の始まりに過ぎない。長年続いた自民党中心の体制が揺らぐ中で、政党間の再編が加速しつつある。これは単なる党派の離合集散ではなく、政策と理念を基軸とした“価値観による再編”へと発展していく可能性を秘めている。

自民中心政治の限界と再編の必然性

「失われた30年」と呼ばれた日本経済の停滞期には、政治の固定化も進行していた。政権交代がほとんど起きず、与党内部での調整が政治の中心となる構造は、結果的に政策のスピードを奪い、責任の所在をあいまいにした。今回の自公連立解消は、その閉塞を打ち破る歴史的契機といえる。

自民党内でも改革派と保守本流の対立が表面化しつつあり、今後は新たな勢力図が形成される可能性が高い。特に経済政策や外交安全保障政策を軸に、志を同じくする政治家たちが政策連携を進めることで、“政策連立型”の新しい政治形態が生まれるだろう。

多様な価値観が交わる「政策主導の時代」へ

政界再編が進む中で、今後の日本政治は「政党よりも政策」が主役になる。気候変動、少子化、AI・エネルギー安全保障など、時代の課題は党派を超えた協力を求めている。重要なのは、政権維持のための数合わせではなく、課題解決のための理念と実行力だ。

こうした“政策主導の政治”は、国民にとっても理解しやすい。選挙のたびに、各党の立場や具体的な政策が明確に比較できることで、有権者はより納得感をもって投票できる。これは、民主主義をより健全に進化させるプロセスでもある。

国民が求めるリーダー像とは

今、国民が政治に求めているのは「スピード感」「誠実さ」「説明責任」である。理念だけでなく、現実を見据えて迅速に決断できるリーダーシップが求められている。特に高市政権には、これまでの“調整型政治”から脱却し、明確なビジョンと実行力を示すことが期待されている。

さらに、政治家自身の言葉で政策を説明し、国民に対話を呼びかける姿勢も不可欠だ。SNSやオンラインメディアを活用した情報発信は、政治の透明性を高め、若い世代の政治参加を促す鍵となる。

新しい時代の政治文化を築くために

政界再編は、単に勢力の組み替えを意味するものではない。政治家、メディア、そして有権者それぞれが意識を変える必要がある。自民党中心の政治から、多様な価値観が交わる「多党協調型の民主主義」への移行こそ、今の日本に求められている変化だ。

これまでの常識を超えた新しい政治文化――それは、政策の中身で競い、結果で評価される政治である。国民の信頼を取り戻すために、政治の在り方そのものを再設計する時が来ている。

高市新総裁の下で始まる新たな政治の季節は、日本が再び「決断できる国家」へと生まれ変わるための試練であり、チャンスでもある。政治の刷新は、まさに今、国民とともに動き始めている。

ディスカッション

コメント一覧

まだ、コメントがありません