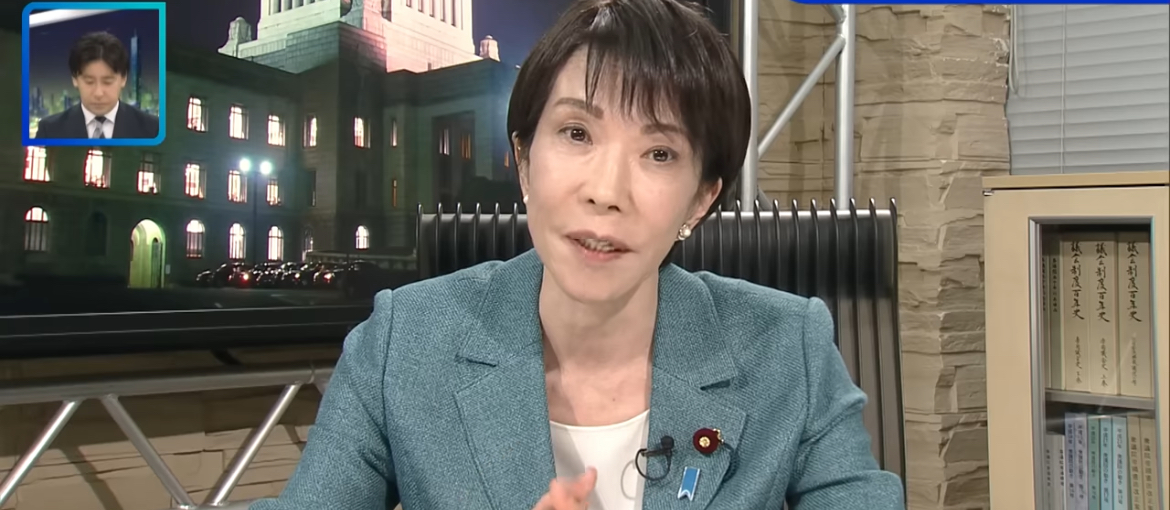

高市政権5日で試練 公明党離脱が示す日本政治の転換点

自民・公明、26年の連立に終止符──歴史的決裂の舞台裏

2025年10月10日午後、自民党本部で行われた高市早苗総裁と公明党・斎藤鉄夫代表による会談は、26年続いた与党連立の幕を下ろす歴史的な瞬間となった。両党の間に横たわっていた最大の争点は、「政治資金規正法改正案」への対応だった。

公明党はこの日、自らが提出した改正案に対し、自民党として賛否を明確にするよう求めた。これに対して高市総裁は「党内手続きを経る必要がある」と回答を保留。これが決定打となり、公明党は「連立からの離脱」を一方的に通告した。

会談の目的は「地方の声の共有」だった

本来、この日の会談は前回の協議を受けて、公明党側が「地方組織の意見を伝える」ために設けられた場だった。決定権を持つ正式な協議の場ではなく、あくまで情報交換の予定だったという。

高市総裁は会見で次のように説明している。

「今日は、地方の声を伺うという目的での会談でした。何かを決める場ではなく、懸念点の確認を行うものでした。」

しかし、実際には公明党が改正案への明確な立場を求めたことで、協議の性質が一変する。自民党としては「党内手続き」を経ないまま即答することはルール違反に当たるため、高市総裁はその場での判断を避けた。

「その場で賛否を」と迫る公明党、「党内協議を」と応じる自民

公明党側は、政治資金規正法の改正を「連立継続の条件」として重視していた。とりわけ、企業・団体献金の規制強化や、政治資金の透明化に関する公明党案への対応を焦点としていた。

しかし、高市総裁と森山裕幹事長は「党内の正式手続きを経る必要がある」と主張。特に法改正に関しては、政調会・総務会など複数の審議機関を通さなければならないという党則上の理由を説明した。

その結果、公明党側は「即答できないのは誠意がない」と判断。斎藤代表は「地方の支援者が疲弊している」と述べ、即座に「連立政権からの離脱」を通告した。

高市総裁「真摯に対応してきたが残念」

会談後の記者会見で高市総裁は、「これまでの26年間の協力関係を踏まえ、真摯に対応してきたが残念」と語り、冷静に状況を受け止めた。

「誰が総裁になっても、この課題は避けられなかったと思う。私はまだ就任5日目だが、党としての責任を果たすためにも、正式な手続きを経る必要があった。」

また、総裁交代の有無が決裂の要因だったのかとの質問に対し、高市氏は「総裁が誰であっても同じ結論だったと伺った」と明かし、決裂は個人ではなく組織全体への不信感に基づくものであることを示唆した。

26年の「自公連立」に終止符──今後の協議再開は不透明

今回の連立解消により、1999年から続いた自公政権は幕を閉じた。自民党内では「協議を継続したかった」という声が多く、森山幹事長も「粘り強く交渉を続けたが、残念だ」と述べた。

一方、公明党側は「長年訴えてきた政治資金の透明化が進まなかったことが決定打」と強調している。両党間の信頼関係は深く損なわれており、再協議の見通しは現時点で立っていない。

政治の安定を揺るがす連立崩壊

この連立解消は、次期首班指名選挙や国会運営にも影響を及ぼす可能性が高い。特に公明党が野党側と協調する姿勢を見せる場合、自民党単独では過半数を維持できない恐れもある。

高市政権は発足からわずか5日で最初の重大な試練を迎えた。政治資金問題という構造的課題が、政権の安定性そのものを左右する局面に突入したといえる。

政治資金規正法改正をめぐる対立──透明化か、制度疲労か

今回の連立解消の直接的な火種となったのは、政治資金規正法の改正をめぐる意見の相違である。特に「企業・団体献金の扱い」「第三者監視機関の設置」「透明化の手法」をめぐって、自民党と公明党の立場は大きく乖離していた。

公明党が主張する「透明性の徹底」

公明党は長年、政治資金の透明化を党の柱としてきた。今回の改正案でも、企業・団体からの献金を段階的に縮小し、政治資金の流れを「第三者監視委員会」によって常時チェックする仕組みを提案していた。

斎藤鉄夫代表は10日の会談後、党内会合で次のように述べたとされる。

「政治とカネの問題を放置すれば、政治全体への信頼が崩壊する。支援者は疲弊しており、改革の実行をこれ以上待てない。」

つまり公明党は、連立継続の条件として「企業・団体献金の規制強化」と「政治資金監視委員会の設置」を明確に求めたのだ。

自民党の主張「制度の安定性と党内手続き」

一方、自民党側は改正の必要性を認めつつも、拙速な法改正には慎重だった。高市総裁は会見で「政治資金監視委員会の設置は前向きに検討すべきだ」と述べる一方、「党内の正式なプロセスを踏まずに決定することは独裁的」とも強調した。

実際、自民党の意思決定プロセスは複雑である。政調会、総務会、党大会承認といった複数のステップを経る必要があり、総裁と幹事長がその場で即断することは不可能に近い。高市氏が「1人で判断すれば独裁になる」と発言した背景には、この党内制度の重さがある。

焦点は「企業・団体献金」の扱い

公明党が特に問題視したのは、自民党の企業・団体献金に対する姿勢だ。政治資金収支報告書の不備や「裏金問題」が相次ぐ中、公明党は「企業・団体献金そのものを制限すべき」との立場を明確にしていた。

これに対し自民党は、「企業・団体からの献金は経済団体との信頼関係の象徴」とし、完全な禁止には慎重だった。自民党関係者の一人は次のように語る。

「企業献金を一律に禁じれば、政治活動の資金基盤が揺らぐ。透明化は必要だが、資金の入口を閉ざすのは危険だ。」

こうした立場の違いは、単なる政策論争ではなく、政治文化の差そのものである。

「政治資金監視委員会」の創設をめぐる駆け引き

2025年9月25日、自民・公明・立憲民主3党による協議で「政治資金監視委員会の設置」を将来検討する方針が確認された。これは、令和9年(2027年)1月の政治資金規正法改正施行を見据えた中長期的な合意であった。

しかし、公明党は「既に決めた方向性を自民党が引き延ばしている」と不満を募らせていた。自民党内での検討が進まないまま、政権交代後も対応が遅れたことが、今回の離脱判断を加速させたとみられる。

政治文化の衝突としての「資金問題」

政治資金をめぐる自公の対立は、単なる制度論を超えた「政治倫理観の差」と言える。公明党は宗教的支持基盤を背景に「清廉性」を重視する一方、自民党は「現実的な資金運用」を政治活動の前提とする。両者の距離は制度改正をめぐって決定的に広がった。

結果として、26年間続いた連立の「信頼の接着剤」は剥がれ落ちた。政治資金の扱いという根源的なテーマが、政権の枠組みそのものを崩壊させる結果となったのである。

専門家の見解──「構造的問題の表面化」

政治学者の多くは、今回の決裂を「構造疲労の表れ」と分析している。東京大学の田村憲一教授は次のように指摘する。

「政治資金の透明化は国際的潮流だが、自民党は党内の既得権構造を守る傾向が強い。公明党の改革要求が受け入れられなかったのは、単に法案内容の問題ではなく、意思決定システムそのものの硬直性が原因だ。」

この見解が示すように、政治資金問題は単なる汚職防止の議論にとどまらない。日本の政党システム全体が、透明性と機動性のバランスをどう取るかという国家的課題に直面している。

26年の協力関係が崩れた背景と真因──信頼の綻びはいつ始まったのか

1999年、自民党と公明党が初めて連立を組んだ時、日本政治は「安定と協調」をキーワードに再構築された。それから26年、自公は多くの選挙で共闘し、衆参両院での過半数を安定的に維持してきた。しかし、その長期連立の裏では、常に「政策の温度差」と「支持基盤の構造的違い」が横たわっていた。

連立の基盤を支えた「相互補完の関係」

自民党にとって公明党は、都市部での得票力を補う重要なパートナーだった。一方、公明党にとって自民党との協力は、政策実現力を高め、宗教政党というイメージを緩和する手段でもあった。

選挙のたびに「自公連携」は組織票の相互支援を意味した。創価学会の支持基盤によって自民候補が僅差で勝利するケースも多く、地方選挙ではその効果が顕著だった。だが、その“共依存的な安定”が、いつしか両党間の緊張を生み出す温床となった。

「政治とカネ」への価値観の違い

決裂の根底には、「政治とカネ」に対する価値観の相違がある。公明党は宗教的倫理を背景に「清廉であること」を重視するのに対し、自民党は「政治活動には現実的な資金が必要」との立場を取る。

特に2024年から続く裏金疑惑をめぐり、公明党側は「自民党が再発防止に消極的」との不満を募らせていた。ある公明党幹部は次のように語る。

「党内で誰も責任を取らず、説明も曖昧なまま時間だけが過ぎていく。支持者から“なぜ一緒にいるのか”と問われ続けた。」

政治倫理を求める支持母体の声が高まる一方、自民党は党内手続きや派閥調整を優先。公明党側はこれを「誠意の欠如」と受け取り、亀裂は広がっていった。

「高市政権5日目」というタイミングが示す構造的疲労

連立解消のタイミングにも象徴性がある。高市早苗氏が自民党総裁に就任してわずか5日。新政権発足直後に公明党が離脱を決断したのは、個人への不信ではなく、連立そのものが「制度疲労」に達していたことを意味する。

高市政権の改革志向は、党内の意思決定プロセスを短縮し、スピード感ある政策遂行を目指すものだった。だが、その手法は「調整型の政治文化」を重んじる公明党と相性が悪かった。つまり、構造的な不一致が新体制下で一気に顕在化した形だ。

支持母体の変化──創価学会の世代交代

もう一つの見逃せない要因が、創価学会の内部変化である。長年、公明党の選挙支援を支えてきた中高年層が高齢化し、若年層の政治関心が薄れる中で、学会内でも「自民党と距離を置くべき」との声が強まっていた。

2020年代後半にかけて、学会内では「清潔で信頼される政治を」とのスローガンが再び強調されるようになり、自民党との関係見直しを求める意見が増加。今回の離脱決定には、こうした草の根の動きが少なからず影響したとみられる。

積み重なった“説明不足”が信頼を崩壊させた

高市総裁は会見で「丁寧に説明し、真摯に対応してきた」と述べたが、公明党側は「結論を引き延ばした」と受け止めた。双方の発言は矛盾していない。むしろ、それぞれの組織文化の違いを如実に表している。

- 自民党:合意よりも手続きを重視する「制度志向」

- 公明党:結果と誠意を重視する「信頼志向」

この“文化のすれ違い”が、最終的な離別を決定づけた。信頼関係は一夜にして壊れたわけではなく、長年の積み重ねが限界に達した結果である。

専門家の分析:「信頼資本の消耗」

政治評論家の三谷宗一氏(元NHK政治部)は、今回の連立解消を次のように分析している。

「自公連立は“信頼資本”によって支えられていた。政策の違いを信頼で埋めてきたが、裏金問題でその資本が失われた。制度の問題ではなく、人間関係の崩壊が本質だ。」

つまり、連立の終焉は制度論ではなく「信頼の枯渇」という政治的現象である。政治資金法改正はきっかけに過ぎず、実際には26年間の関係性が静かに崩れていったのだ。

次に問われるのは「信頼を再構築する力」

高市政権にとって、今回の離脱劇は単なる政局ではなく、政治文化の転換点である。連立という形式に頼らず、政策や理念を通じて新しい信頼を構築できるかどうか。日本政治は、まさにその試練に直面している。

高市政権への影響と日本政治の今後──連立崩壊が示す時代の転換点

公明党の連立離脱は、高市政権発足からわずか5日で発生した。政権基盤を支える主要パートナーを失ったことは、単なる政局の変化ではなく、日本の政治構造そのものに変化をもたらす可能性を秘めている。

与党勢力の再編と「首班指名選挙」への影響

連立解消後、最初に焦点となるのは国会での首班指名選挙だ。自民党単独では衆院で過半数を維持できるものの、参院では公明党の支援を欠くため、法案成立に必要な安定多数を確保できない。これは政権運営上の重大なリスクである。

公明党が野党側と戦略的に連携する可能性も指摘されている。特に立憲民主党との政策協調が進めば、国会構成が流動化し、決選投票で自民党以外の首班が選出されるシナリオも現実味を帯びる。

高市総裁は会見で「できる限りのことをして、首班指名選挙に臨む」と述べたが、これは事実上の「政権延命戦略」への覚悟を示した発言でもある。

「安定」から「再構築」へ──新時代の政権運営モデル

自公連立の終焉は、戦後日本の「安定的二党補完体制」の終わりを意味する。これまで自民党は、公明党の組織票を基盤に選挙と国会運営を安定させてきた。しかし今後は、政策連携を中心とした「テーマ型連立」や「個別法案連携」への移行が進む可能性が高い。

政治評論家の杉山悠氏は次のように指摘する。

「固定的な連立ではなく、政策ごとに柔軟に協力する“流動的連携”が次の時代の主流になる。高市政権がそのモデルケースになる可能性がある。」

つまり、連立崩壊は“終わり”ではなく、“再構築の始まり”でもある。理念を共有できる政党との政策連携を軸に、より開かれた政治構造への転換が求められている。

国民が注視する「政治の信頼回復」

同時に、高市政権が直面する最大の課題は「政治への信頼回復」である。裏金問題や企業献金をめぐる不透明さが続く中、国民の政治不信はピークに達している。連立崩壊の背景にも、この信頼低下が影を落としている。

高市総裁は政治資金監視体制の強化を検討中であり、「政治資金監視委員会の設置」「デジタル開示の義務化」「第三者審査制度の導入」など、透明化への具体策を打ち出す方針だ。これを実現できるかどうかが、政権の評価を左右する。

経済政策・外交への影響

連立崩壊は国内政治だけでなく、経済・外交にも波及する。公明党が強く推進してきた「子育て支援策」や「平和外交」は見直しを迫られ、自民党主導の政策に一本化される見通しだ。特に防衛費増額やエネルギー政策では、より保守的な方向へ舵を切る可能性がある。

経済界では「政策継続性への懸念」が広がる一方で、「高市政権によるスピード決定が実現すれば、経済再生への期待もある」との声もある。連立解消が“政治の機動性”を取り戻す契機になるかどうかが注目されている。

次の政治地図──「中道再編」と「保守再定義」

今回の連立崩壊は、日本政治の再編を加速させる可能性が高い。公明党が立憲民主党・国民民主党との協力を強めれば、国会で「中道ブロック」が形成され、自民党は右派と中道の板挟み状態になるだろう。

一方で、自民党内では「保守再定義」の議論が進む。伝統的な支持層の価値観を維持しつつも、クリーンな政治やジェンダー平等への対応を迫られる時代。高市総裁がこの舵取りをどう行うかが、政権の命運を左右する。

高市政権は「改革型政権」として生まれ変われるか

連立崩壊という危機は、同時に改革のチャンスでもある。政治資金問題への明確なメスを入れ、デジタル化・行政透明化を進めることで、「清潔で強い保守政権」として新たな信頼を得る道もある。

高市総裁は会見で「責任ある与党として説明責任を果たす」と述べ、次期国会に政治資金改革法案を提出する意向を示した。もしこれを実現できれば、連立崩壊を乗り越えた“ポスト連立型政権”として新しい政治モデルを打ち立てることになる。

結論:連立崩壊は終わりではない

26年にわたる自公連立の終焉は、日本政治にとって大きな節目だ。だが、それは「安定の喪失」ではなく、「新しい政治の胎動」と捉えることもできる。国民が求めているのは、形式的な連立ではなく、信頼できる政治である。

高市政権がこの試練をどう乗り越えるか。それは単に一つの政権の命運を超え、日本政治が「信頼と説明責任」に基づく新時代へ進めるかどうかの試金石となるだろう。

ディスカッション

コメント一覧

まだ、コメントがありません