高橋洋一 高市早苗 自民党総裁選を予想したら一番つまらない結末に?

序章:自民党総裁選の注目度と今回の特徴

日本の政局において、自民党総裁選は単なる党内選挙にとどまらず、事実上「次の総理大臣」を決定する重要なプロセスとして位置づけられています。与党・自民党が長期政権を維持してきた歴史を振り返れば、この選挙が持つ重みは計り知れません。国民世論、党員、そして国際社会の視線が一斉に注がれるのも当然のことです。

今回の総裁選は特に注目を集めています。その理由のひとつは「ポスト岸田」をめぐる構図が混戦模様を呈しているからです。岸田文雄首相のリーダーシップに陰りが見える中、次期総裁=次期首相の座をめぐって複数の有力候補がしのぎを削っています。これまでのように「既定路線」のように決まる総裁選ではなく、世論調査や党員票の動向が大きな意味を持つ展開になっています。

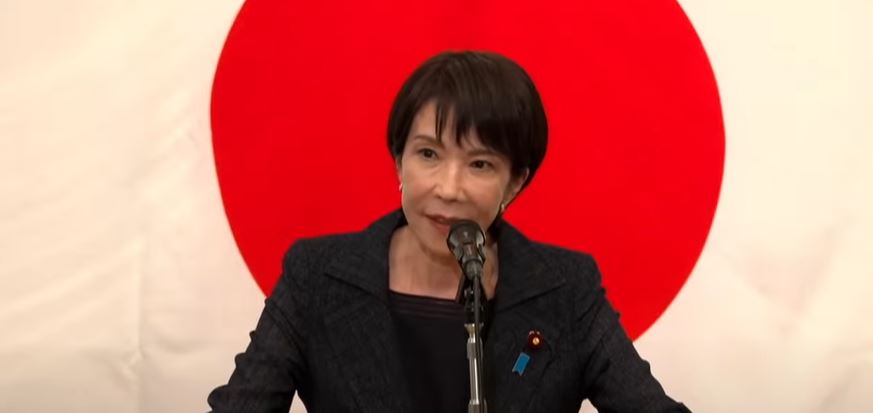

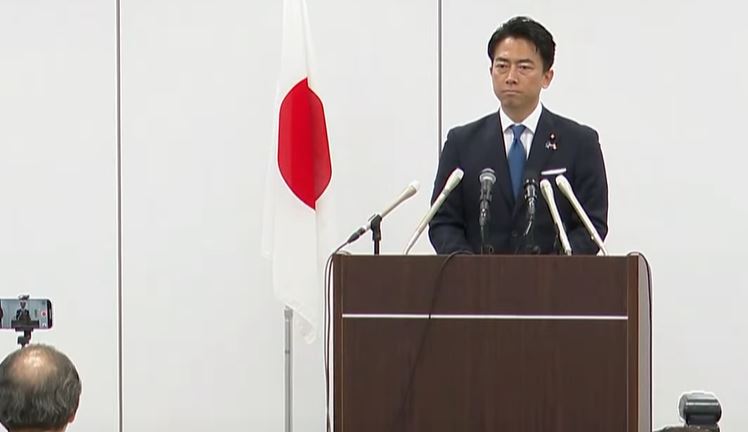

候補者としてまず注目されるのが小泉進次郎氏です。若さと知名度を武器に、メディア露出も豊富で世論の支持を集めやすい存在です。一方で高市早苗氏は、保守層から根強い支持を持ち、政策面での明確なスタンスを示しているのが特徴です。さらに林芳正氏も、外交経験を背景に「台風の目」的な存在として浮上しています。

こうした構図により、今回の総裁選は「三つ巴の戦い」と呼ばれ、従来の派閥力学だけでなく、党員票や国民的人気が勝敗を左右する点で極めて特徴的です。メディアも「誰が勝つか」だけでなく「どのようなシナリオで決着するのか」を盛んに取り上げており、政策論争と同じくらい選挙戦の行方そのものが注目されています。

また、今回は自民党党員数の減少が勝敗に直結する可能性が指摘されています。党員資格を持つ有権者の数が大幅に減少しており、これが候補者ごとの強みにどう影響するのかが重要なポイントとなっています。特に、保守層の離脱は高市氏にとって不利に働く可能性があると見られています。

一方で、小泉氏には「失言リスク」が常につきまといます。これまでの政治活動においても、独特の発言や説明不足が批判の的となることが多く、総裁選の過程で支持を減らす要因になる可能性があります。この点が「波乱要素」として、世論や党員票にどう影響するかが注目されます。

今回の総裁選を語る上で欠かせないのは「最もつまらない結末」というシナリオです。それは、小泉氏が1位で通過し、高市氏が2位につけ、決選投票で小泉氏が勝利するという展開です。この場合、現状の延長線上での政権運営が続くだけで、大きな変化が期待できないため、政治評論家からも「盛り上がりに欠ける」と指摘されています。

しかし同時に、「つまらない」とされるシナリオほど現実味を帯びているのも事実です。総裁選はドラマ性のある政局劇でありながらも、実際には党内力学と票読みが結果を左右するため、意外性よりも堅実な結果に落ち着くことが多いからです。

本記事では、この総裁選の行方を世論調査や党員動向をもとに徹底分析し、さらに小泉氏・高市氏・林氏それぞれの可能性とリスクを掘り下げていきます。また、最もつまらない結末の意味や、仮にそうなった場合の政治的・経済的影響についても検証していきます。

最新世論調査の結果と分析

自民党総裁選の行方を占う上で欠かせないのが、各種世論調査です。マスメディアやシンクタンクが実施する調査はもちろん、政党支持層や自民党党員を対象とした調査が特に注目されています。今回の総裁選では、調査の方法や母集団の違いが結果に大きな差を生んでおり、その分析が非常に重要となっています。

まず一般世論調査では、小泉進次郎氏と高市早苗氏が拮抗しつつ、小泉氏がわずかにリードする傾向が見られます。特に若年層や無党派層からの支持は小泉氏に流れやすく、知名度の高さが大きな武器となっています。しかし一方で、政策的な深みや信頼感に欠けると評価される部分もあり、調査によっては高市氏が優勢に映るケースもあります。

注目すべきは、日本テレビが実施した自民党党員名簿を基にした調査です。この調査は党員本人に直接電話をかける形式で行われたとされ、他の世論調査よりも実際の投票行動に近いサンプルを得られる点で信頼性が高いと見られています。その結果は以下の通りでした。

- 小泉進次郎:32%

- 高市早苗:28%

- 林芳正:15%

- 小林氏:7%

- 茂木氏:5%

- 未定:14%

この結果を見ると、小泉氏がややリードしているものの、決して盤石ではないことが分かります。高市氏との差はわずか4ポイントであり、党員票の動向次第では逆転の可能性も十分に残されています。林芳正氏はまだ15%程度にとどまっていますが、外交経験や安定感をアピールできれば支持が拡大する余地があります。

ここで重要なのはサンプル数です。日テレ調査の回答数はおよそ1000人規模とされており、十分な参考値ではあるものの、年齢層や地域による偏りが出るリスクもあります。そのため、1回の調査結果に過度に依存するのではなく、複数回の調査の傾向を見て総合的に判断することが必要です。

また、従来の「マスコミによる一般世論調査」と「党員名簿に基づく調査」では、傾向に違いが見られます。一般世論では小泉氏の人気が高く出やすいのに対し、党員層に限ると高市氏が盛り返すケースが目立ちます。これは、党員層の多くが政策や実績を重視する傾向にあるためであり、「人気先行型」の小泉氏にとっては不安材料となります。

さらに分析すべきは未定票の存在です。約14%の党員が「まだ決めていない」と回答しており、この層が最終的にどこへ流れるかが総裁選の結果を大きく左右します。一般的に、未定層は「失言や不祥事」などのマイナス要因に敏感に反応するため、選挙戦の終盤での候補者の立ち振る舞いが極めて重要になります。

過去の総裁選を振り返ると、序盤で優勢だった候補が終盤に失速するケースは珍しくありません。特にメディア露出の多い小泉氏は、発言や対応の一つひとつが支持率に直結します。逆に高市氏は、堅実な政策アピールを続けることでじわじわと支持を伸ばす可能性があります。林氏もまた、外交や経済への信頼感を訴えることで未定層を取り込めるかがカギとなります。

総じて、現時点での世論調査から読み取れるのは「小泉優勢だが、決して安泰ではない」という状況です。今後の討論会やメディア報道次第で、情勢は大きく動く可能性があり、まさに一瞬たりとも目が離せない局面と言えるでしょう。

自民党党員数の減少が意味するもの

今回の自民党総裁選を語るうえで、見逃せない要素のひとつが党員数の減少です。世論調査やメディア報道に注目が集まりがちですが、最終的に総裁選の結果を左右するのは「党員票」と「国会議員票」の合計です。その中でも党員票は、候補者の支持基盤を如実に表す指標となります。

直近のデータによると、今回の総裁選で投票権を持つ党員は約91万人とされています。これは前回総裁選の約105万人から14万人減少した数字です。減少の背景には、党員資格の条件が「2年連続で党費を納めていること」と厳格化された点が挙げられます。以前は1年でも党費を収めていれば投票資格が得られましたが、今回からは2年連続が必須となり、その結果として有権者数が減少したのです。

党員数の減少は単なる数字の問題ではなく、候補者ごとの戦略や支持層に大きな影響を与えます。特に保守系の支持者は、近年の政策運営や政権運営に不満を持ち、党員資格を更新せずに離脱したケースが目立ちます。これは高市早苗氏にとって不利に働く可能性が高いと指摘されています。なぜなら、高市氏の強力な支持層は保守派に集中しており、その一部が党員資格を失ったことで投票できなくなっているからです。

一方で、小泉進次郎氏や林芳正氏は、比較的幅広い層からの支持を受けやすいため、党員数減少の影響を直接的には受けにくいと考えられます。むしろ、保守系の票が減少したことで、彼らにとっては有利な環境が整ったとも言えるでしょう。こうした構図の変化が、世論調査における小泉氏優位の背景のひとつになっているのです。

党員数の減少にはもうひとつ重要な意味があります。それは、自民党という政党そのものが支持基盤を狭めているという現実を示している点です。党員は「党を支える草の根の存在」であり、地域での活動や選挙運動を支える力でもあります。その数が減少するということは、党の組織力が弱体化している兆候とも受け取れます。これは長期的に見れば、自民党の選挙戦略そのものに影響を与える深刻な課題です。

また、今回の91万人という数字は一見すると大きく見えますが、日本の有権者数全体(約1億人規模)からすればごくわずかです。つまり、自民党総裁選は「限られた党員と国会議員による選挙」であり、国民全体の意思を直接反映するものではありません。それでも、総裁選の結果が即座に総理大臣の誕生につながるため、国民にとっても大きな意味を持つのです。この「ねじれ構造」こそが、総裁選を巡る議論を複雑にしています。

興味深いのは、党員数の減少が「どの候補に有利か」という単純な話にとどまらず、選挙戦略そのものを左右する点です。たとえば、小泉氏はメディア戦略を強化し、幅広い国民的人気を党員票につなげることを狙っています。高市氏は政策重視の姿勢を強調し、党員の中でも「真剣に政策を評価する層」を取り込もうとしています。林氏は外交経験をアピールすることで、未定層を引き寄せようとしています。

結論として、党員数の減少は単なる数的変化ではなく、候補者ごとの勝敗ラインを変える可能性がある要因です。保守票の減少が高市氏にとって痛手となる一方、小泉氏や林氏にとっては追い風になりうる。さらに、自民党そのものの基盤が弱まりつつあるという事実は、今後の政局において深刻な課題となるでしょう。

本記事の次のパートでは、小泉進次郎氏の優勢シナリオと同時に抱えるリスクについて掘り下げていきます。果たして小泉氏は、このまま逃げ切れるのか、それとも失言や政策不足が致命傷になるのか——その点を徹底検証していきます。

小泉進次郎の優勢シナリオとリスク要因

自民党総裁選において、現時点で最も注目を集めている候補者のひとりが小泉進次郎氏です。若手政治家として知名度が高く、メディア露出も多いため、一般国民の間では「次の総理大臣候補」としての期待感が強く存在します。特に、世論調査においては高い支持率を獲得し、党員票でも一定のリードを見せています。

小泉氏が優勢とされるシナリオは明快です。まず第一に、知名度とイメージ戦略です。政治的な実績が比較的乏しいにもかかわらず、テレビや新聞、SNSなどを通じて頻繁に登場してきたことで、幅広い層に認知されています。若さや爽やかなイメージが強調されることで、特に無党派層や若年層に支持されやすいのです。

第二に、党内の調整役としての位置づけがあります。小泉氏は派閥色が薄く、既存の派閥政治に縛られない存在としてアピールしています。これは、派閥対立が深まる中で「中立的な候補」として支持を集めやすい環境を作り出しています。とりわけ、決選投票となった場合に幅広い派閥の支持を得られる可能性があるのは強みです。

第三に、小泉ブランドの継承です。父・小泉純一郎元首相の強烈なリーダーシップとカリスマ性を知る国民にとって、進次郎氏は「改革派の二世」としての期待感を背負っています。小泉純一郎時代を知る世代にとって、そのイメージは根強く、政治的な評価を超えて「期待票」として表れる傾向があります。

しかし、優勢シナリオの裏側には多くのリスク要因が存在します。その最大のものが失言リスクです。小泉氏はこれまでの政治活動の中で、数々の曖昧な発言や説明不足が批判の対象となってきました。「言っていることが分かりにくい」「実質的な政策提案が乏しい」といった指摘は、メディアや有権者の間で繰り返し取り上げられています。総裁選の舞台でこうした弱点が露呈すれば、支持率の急落につながる可能性があります。

また、政策面においても内容の薄さが懸念されています。他の候補と比べて具体的な経済政策や安全保障戦略を提示していないため、「人気先行型」との批判を受けやすい状況です。とりわけ国際的な舞台での発信力が未知数であり、「果たして世界の首脳と渡り合えるのか」という疑問も根強く残っています。

さらに、短期的な人気と長期的な安定性のギャップも課題です。小泉氏は若さとイメージで一時的な支持を集めやすい一方で、長期政権を担うだけの実務力や政策遂行力があるかどうかは不透明です。特に党内のベテラン議員や経済界からは「期待感はあるが不安の方が大きい」という声も聞かれます。

こうしたリスクを抱えながらも、小泉氏が勝利する可能性は十分にあります。そのカギとなるのは選挙戦終盤の立ち振る舞いです。討論会やメディア出演で失言を避け、分かりやすく具体的な政策を打ち出せれば、未定層を取り込み一気に支持を固めることが可能です。逆に、一度大きな失言をすれば、それが拡散されて支持を失うリスクもあります。

また、仮に決選投票に進んだ場合、小泉氏は「幅広い派閥の支持を得られる立場」にあるため、他候補に対して有利に戦えると予想されます。特に、高市氏との一騎打ちになった場合、党内中間層やリベラル寄りの票が小泉氏に流れる可能性が高く、結果として勝利するシナリオが現実味を帯びています。

まとめると、小泉進次郎氏は知名度・中立性・ブランド力という強みを持ちつつも、失言・政策不足・安定性への疑問というリスクを抱えています。彼の総裁選での行方は、まさに「言葉と行動次第」と言えるでしょう。次のパートでは、対抗馬である高市早苗氏の逆転シナリオについて掘り下げ、両者の構図をさらに明確にしていきます。

高市早苗の逆転シナリオと課題

自民党総裁選において、小泉進次郎氏と並ぶ有力候補として注目されているのが高市早苗氏です。保守層からの強い支持を背景に、これまでの総裁選でも健闘を見せてきた高市氏は、今回も決選投票に残る可能性が高いと見られています。しかし、現時点では小泉氏にわずかに後れを取っている状況であり、逆転を実現するためにはいくつかの戦略と課題克服が不可欠です。

高市氏の最大の強みは明確な政策姿勢です。経済政策においては「積極的な財政出動による成長戦略」を掲げ、金融政策とも連動させながらデフレ脱却を目指すスタンスを取っています。これは、財政規律を重視する立場や中道的な候補との差別化につながり、特に経済成長を期待する有権者や投資家から支持を得やすい要因となっています。

また、安全保障や外交政策においても保守的かつ強硬な立場を取っており、対中国政策や防衛力強化に積極的な発言を行っています。こうした姿勢は、国際情勢が緊迫化する中で「頼れるリーダー」を求める層に強く響いています。特に、自民党の支持基盤の中核を占める保守層にとっては、高市氏こそが「真の保守政治家」と映るのです。

一方で、課題も少なくありません。第一に、党員数の減少が逆風となっています。先述の通り、党員資格を持つ有権者数は前回より14万人減少しましたが、その多くは保守層の離脱によるものとされています。高市氏の強固な支持基盤は保守票に集中しているため、この減少は直接的な不利につながっています。言い換えれば、「支持は厚いが裾野が狭い」という状況に陥っているのです。

第二に、党内の派閥力学です。高市氏は安倍晋三元首相の支援を受けたことで一気に存在感を高めましたが、安倍氏の死去以降、党内での影響力は相対的に低下しています。他の候補と比べて「広い派閥の支援を得にくい」という構造的な弱点があり、決選投票に持ち込んだ際に不利になる可能性があります。

第三に、世論における支持の広がりです。小泉氏が無党派層や若年層から幅広く支持を集める一方で、高市氏の支持は特定の層に偏っている傾向があります。保守層以外にアピールできる政策やビジョンを提示できなければ、最終的に「一部の熱狂的支持にとどまる候補」として扱われてしまうリスクがあります。

しかし、逆転シナリオは決して夢物語ではありません。高市氏が勝利する可能性は政策論争での優位性にかかっています。小泉氏が失言や政策不足で失点を重ねる一方で、高市氏が一貫した政策メッセージを発信し続ければ、未定層や中間層を取り込むことが可能です。特に経済政策において「成長率3%では不十分、より大規模な投資が必要」といった具体的な数値を伴う主張を展開すれば、説得力を高めることができます。

また、外交や安全保障の分野では、国際的な脅威を背景に「日本を守るリーダー」としての存在感を打ち出すことが有効です。米国や中国との関係が揺れる中、強い姿勢を見せることは、国内外において評価される要素となります。この分野での発信が強化されれば、小泉氏との差別化がさらに鮮明になります。

さらに、決選投票においては他候補の支持の取り込みが鍵となります。仮に1回目の投票で2位に入り、決選投票に進出した場合、林氏や他の候補を支持した党員票・議員票がどこに流れるかが勝敗を決定づけます。高市氏が「小泉一強」に対抗できる唯一の存在として認識されれば、保守層以外からも支持を集める可能性があります。

まとめると、高市早苗氏の逆転シナリオは「政策の一貫性」と「決選投票での支持拡大」にかかっています。課題としては党員数の減少や派閥力学の不利がありますが、的確に政策をアピールし、党内外に信頼感を広げることができれば、逆転の可能性は十分に残されています。次のパートでは、第三の候補として注目される林芳正氏の可能性について詳しく掘り下げていきます。

林芳正の可能性と「台風の目」要素

小泉進次郎氏と高市早苗氏の一騎打ちが注目される中で、第三の有力候補として浮上しているのが林芳正氏です。世論調査における支持率は15%前後と、トップ2に比べて見劣りするものの、その存在は軽視できません。むしろ、林氏が「台風の目」となり、総裁選の結果に大きな影響を及ぼす可能性が指摘されています。

林氏の最大の強みは豊富な外交経験です。外務大臣として米国をはじめとする主要国との関係構築に関わり、国際的な舞台での実績を持っています。日本の安全保障環境が厳しさを増す中で、国際交渉力を備えたリーダーを求める声は強く、その点で林氏は他候補にはない魅力を備えています。とりわけ経済安全保障や外交戦略を重視する層にとって、林氏は「信頼できる候補」として映ります。

また、林氏は穏健で安定感のあるイメージを持ち、派閥内外での人望も厚いとされています。強烈な個性やカリスマ性を売りにするタイプではないものの、「堅実なリーダーシップ」を好む層からの支持を得やすいのです。これは、失言や派手なパフォーマンスで注目を集める小泉氏とは対照的であり、党内のベテラン議員や経済界からの評価にもつながっています。

さらに注目されるのが未定層の取り込みです。世論調査ではおよそ14%の党員が「まだ決めていない」と回答していますが、この層は「極端すぎる候補」に警戒感を示す傾向があります。高市氏の強硬な保守姿勢や小泉氏の不安定な発言に懸念を抱く有権者にとって、林氏のバランス感覚は安心材料となり得ます。もし未定層の多くを取り込めば、林氏が一気に支持を拡大する可能性は十分にあります。

ただし、林氏にも大きな課題があります。第一に、現時点での支持率の低さです。小泉氏と高市氏が20~30%台で競り合う中、林氏の15%は見劣りします。この差を縮めるためには、残りの選挙戦で明確なアピールポイントを打ち出し、支持の上積みを狙う必要があります。

第二に、派閥のしがらみです。林氏は宏池会(岸田派)出身であり、現職の岸田文雄首相との距離感が注目されています。「岸田政権の延長線上」というイメージがつけば、新鮮味を欠き、変革を望む層からの支持を得にくくなります。そのため、「自分は岸田路線を継承するだけの候補ではない」という姿勢を打ち出すことが重要になります。

第三に、メディア露出の少なさです。小泉氏がメディア戦略を駆使し、発言の一つひとつが大きく報じられるのに対し、林氏は比較的露出が少なく、一般国民の認知度では見劣りします。今後の討論会や選挙活動でいかに存在感を示すかが、林氏の浮上のカギとなります。

それでも、林氏が「台風の目」として注目される理由は、決選投票における影響力にあります。仮に1回目の投票で林氏が3位となった場合、その支持票がどこへ流れるかによって決選投票の勝敗が決まります。特に、林氏の支持層は穏健派や中道層に多いため、小泉氏と高市氏のどちらを選ぶかで結果が大きく変わります。言い換えれば、林氏は「勝者を決定づけるキングメーカー」としての役割を果たす可能性があるのです。

総じて、林芳正氏は現時点でトップを争う位置にはいないものの、未定層の取り込みと決選投票での影響力によって、総裁選の展開を左右する可能性を秘めています。外交経験と安定感を武器に、どこまで支持を広げられるかが勝負の分かれ目となるでしょう。次のパートでは、仮に「最もつまらない結末」が訪れた場合にどのような政治的影響が生じるのかを検証していきます。

最もつまらない結末とは?政治的影響を検証

自民党総裁選にはさまざまなシナリオが想定されますが、政治評論家やメディア関係者の間でしばしば語られるのが「最もつまらない結末」です。それは、小泉進次郎氏が1位で通過し、高市早苗氏が2位となり、最終的に決選投票で小泉氏が勝利するという展開です。一見すれば順当で無難な流れですが、実はこのシナリオこそが日本政治にとって大きな意味を持つ可能性があります。

なぜ「つまらない」と言われるのか。その理由は、この結果が現状の延長線上に過ぎないからです。小泉氏は若さや知名度で支持を集めるものの、政策の中身は従来の路線から大きく外れるものではなく、また失言リスクを抱えているため、実際の政権運営において大胆な変化は期待しにくいと見られています。つまり、新しいリーダーが誕生しても、国民生活や国際関係に大きな転換点をもたらす可能性は低いのです。

さらに、このシナリオが「つまらない」と評されるもう一つの理由は、決選投票の構造にあります。高市氏が2位に残ったとしても、決選投票では党内リベラル派や中間派の多くが小泉氏を支持すると予想されます。そのため、勝敗はほぼ自動的に決まり、劇的な逆転劇や意外性に欠けるのです。メディアや有権者にとって、選挙戦の盛り上がりを欠く展開になりかねません。

しかし、この「つまらない結末」には無視できない政治的影響があります。第一に、自民党内の力学が大きく変わらないことです。小泉氏が総裁になったとしても、派閥間のバランスや政策決定のプロセスは従来の延長線上にあり、抜本的な改革は進みにくいと考えられます。その結果、国民からの「変化への期待」が失望に変わるリスクもあるのです。

第二に、野党にとっての追い風が限定的になる点です。もし高市氏や林氏のように明確な政策転換を打ち出す候補が勝利すれば、与党との違いを強調しやすくなります。しかし、小泉氏が勝利した場合は、野党が「小泉批判」を展開しても効果は限定的であり、結果として政権交代の可能性が遠のくことになります。これは、野党再編や選挙戦略にとって大きな課題となるでしょう。

第三に、国際社会における日本の存在感です。外交経験に乏しい小泉氏が総理大臣に就任した場合、米国や中国、欧州との首脳外交において「経験不足」が露呈する可能性があります。特に安全保障や経済連携の分野で強いリーダーシップを発揮できなければ、日本の国際的地位にマイナスの影響を及ぼす懸念があります。これは、経済界や国際社会にとっても重要なポイントです。

ただし、この「つまらない結末」が実現する可能性は決して低くありません。むしろ、総裁選の仕組みや党内の力学を考えれば、最も現実的なシナリオの一つだと言えるでしょう。過去の総裁選でも「劇的な逆転」はまれであり、最終的には堅実な結果に落ち着くケースが多かったことを踏まえると、小泉氏の勝利は十分にあり得る展開です。

では、このシナリオを回避するために必要なのは何か。それは、他候補の戦略的な動きです。高市氏が政策論争で差別化を強め、林氏が未定層を取り込んで存在感を高めれば、「小泉一強」の構図を崩すことが可能です。逆に言えば、彼らが十分な支持を広げられなければ、自動的に「つまらない結末」が訪れることになるでしょう。

まとめると、「最もつまらない結末」とは単なる退屈なシナリオではなく、日本政治の未来に大きな影響を及ぼす可能性を秘めた展開です。国民やメディアにとっては物足りないかもしれませんが、党内の安定や政権維持を優先する自民党にとっては合理的な選択でもあります。次のパートでは、このシナリオを含めて総裁選が経済や市場、そして国際社会に与える影響について詳しく検証していきます。

市場と国際的視点から見る総裁選の行方

自民党総裁選は国内政治の行方を決めるだけでなく、経済市場や国際社会にとっても大きな影響を持つイベントです。次期総理大臣を事実上決定するこの選挙は、金融市場の動向、海外の外交戦略、そして国際的な日本の立ち位置に直結します。そのため、候補者ごとの政策や発言は国内外で注視されています。

まず金融市場の視点から見てみましょう。現状では市場関係者の多くが「高市早苗氏の勝利」を織り込んでいるとされています。理由は、高市氏が積極財政を掲げているからです。国債発行を容認しつつ、公共投資や経済対策に大胆に取り組む姿勢は、短期的には株価上昇や景気刺激につながるとの期待があります。そのため、市場参加者は「高市政権なら株高」との見方を強めています。

一方で、小泉進次郎氏や林芳正氏が勝利した場合、市場の反応はややネガティブになる可能性があります。小泉氏は経済政策に具体性が乏しく、これまでの言動からは「安定的な経済運営」が見通しにくいと受け止められています。林氏に関しては、外交や安全保障での強みは評価されるものの、経済政策については岸田政権の延長線上に位置づけられるため、「期待値が低い」と判断される傾向があります。この場合、株価の下落や円高圧力が強まる可能性があります。

次に、国際的視点からの評価です。米国、中国、欧州といった主要国にとって、日本のリーダーが誰になるかは安全保障と経済戦略の両面で重要です。特に米国は、対中戦略を共有できるパートナーを求めており、日本の総理大臣がその役割を果たせるかどうかを注視しています。この点で、外交経験豊富な林芳正氏は国際的な信頼感を得やすい候補と見られています。逆に、小泉氏は経験不足が懸念され、「トランプやバイデンと同等に交渉できるのか」という疑問が投げかけられています。

中国との関係においては、強硬姿勢を鮮明にしている高市氏が勝利すれば、日中関係の緊張が高まる可能性があります。これは経済面での摩擦を引き起こすリスクがある一方で、対中包囲網を構築したい米国にとっては歓迎される展開です。そのため、高市氏が総裁になった場合、日本の外交方針はより米国寄りにシフトすると予想されます。

欧州諸国は気候変動政策や自由貿易体制の維持を重視しており、この分野でのリーダーシップを期待しています。しかし、小泉氏が掲げる環境政策は「キャッチフレーズ的」であり、実効性に疑問が呈されています。欧州に対しては、具体的な数値目標や実行可能なロードマップを提示できるかどうかが問われることになるでしょう。

さらに、国際社会においては「安定性」が重視されます。日本が内政不安に陥れば、アジア太平洋地域全体の安全保障バランスに影響を与えかねません。そのため、総裁選の結果に対しては「誰が勝つか」以上に「その政権がどれだけ持続可能か」が注目されています。小泉氏が勝利した場合、短期的な人気は得られるものの、失言や経験不足で政権が揺らぐ可能性があることは国際社会にとって懸念材料です。

このように、市場と国際社会はそれぞれ異なる観点から総裁選を評価しています。市場は経済政策の具体性と規模を重視し、国際社会は外交力と安定性を重視しています。その両方を兼ね備える候補がいないことが、今回の総裁選の難しさを象徴していると言えるでしょう。

まとめると、高市氏が勝てば市場はポジティブに反応する一方で国際社会には緊張感が走る、小泉氏が勝てば国民的人気は高まるものの市場と外交の両面で不安が残る、林氏が勝てば市場は冷静に受け止めるが国際的には信頼が高まる——それぞれのシナリオにはプラスとマイナスが混在しています。自民党総裁選の結果は、日本の未来だけでなく、世界のパワーバランスにも影響を与えるのです。

本記事を通じて、総裁選を単なる「国内の政局争い」としてではなく、経済・外交・国際秩序に直結する重要な選挙として捉える視点を提供できれば幸いです。今後の展開を注視しながら、それぞれの候補が示すビジョンと実行力を冷静に見極めることが、国民にとっても市場にとっても極めて重要です。

ディスカッション

ピンバック & トラックバック一覧

[…] 高橋洋一 高市早苗 自民党総裁選を予想したら一番つまらない結末に? […]