総裁選 2025 誰が勝つ?高市早苗・林芳正・小泉進次郞・小林鷹之・茂木敏充

自民党総裁選2025が告示、注目度の高い一戦に

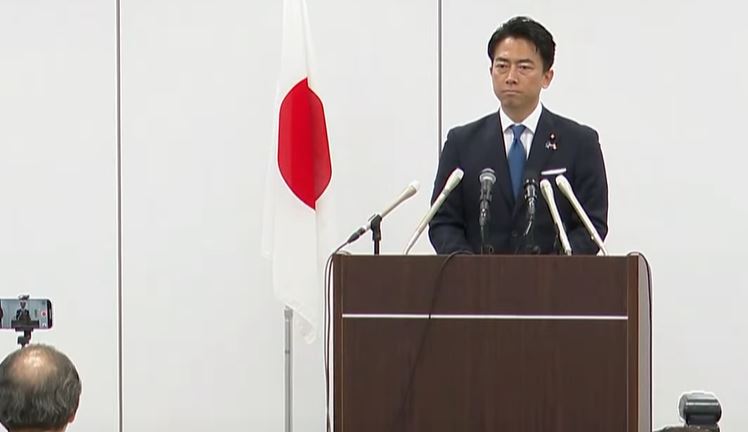

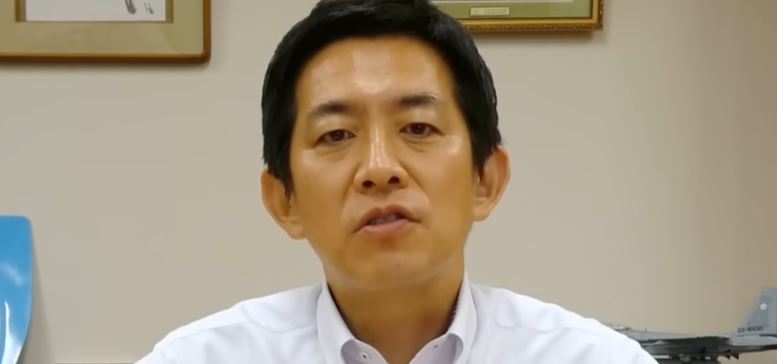

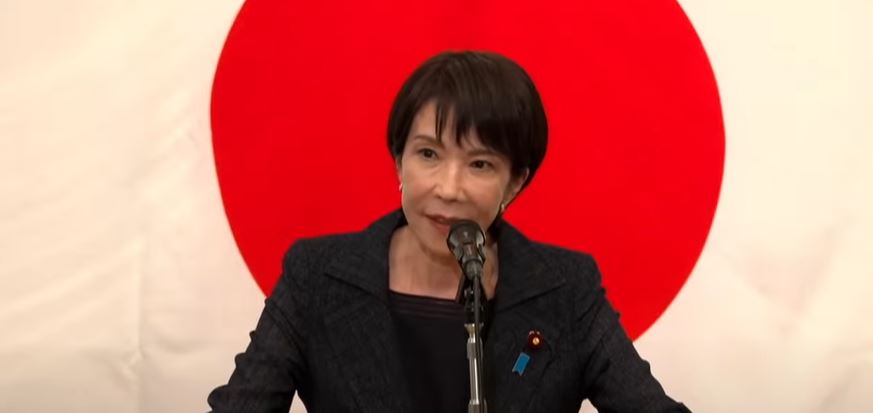

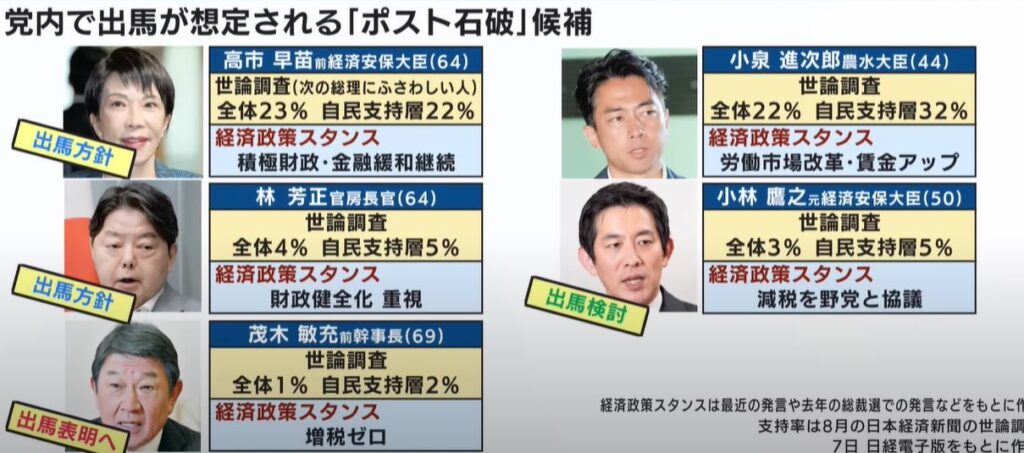

2025年9月22日、自民党総裁選が正式に告示されました。今回の総裁選は、日本の政治の今後を大きく左右する重要な選挙として、国内外から大きな注目を集めています。立候補者は、茂木敏充幹事長、小林史明政調会長代理、林芳正外相、高市早苗前経済安保相、小泉進次郎元環境相の5名。いずれも党内で存在感を持つ政治家であり、総裁選の行方によって次期首相が決まる可能性が高い状況です。

なぜ今回の総裁選が注目されるのか

今回の総裁選がこれまで以上に注目される理由の一つは、「物価高」と「党改革」という2つの大きな争点が国民生活に直結している点にあります。エネルギーや食品をはじめとする物価の上昇は、多くの家庭にとって深刻な課題です。また、政治不信を背景に、自民党内での改革への姿勢が問われており、単なる党内選挙にとどまらず、国民の関心を引きつける要素となっています。

候補者5名の顔ぶれ

- 茂木敏充氏:党幹部として経験豊富なベテラン。経済政策や党運営の安定感が持ち味。

- 小林史明氏:若手世代の代表格。デジタル政策や新しい党改革を前面に打ち出す。

- 林芳正氏:外交・安全保障の経験豊富。国際的視点を活かした経済・物価対策を提示。

- 高市早苗氏:保守的立場から国防・経済を重視。物価高への強硬な対策を主張。

- 小泉進次郎氏:発信力と世代交代の象徴。若者や都市部に強い支持基盤を持つ。

国民への影響

自民党総裁選は党内選挙という側面を持ちながらも、勝者は次期首相に直結する可能性が高い点で国民生活に大きな影響を与えます。特に、物価上昇に直面する中で生活を守る政策が打ち出されるかどうかは、多くの有権者にとって最大の関心事です。また、党改革の方向性次第で、これまでの派閥政治や不透明な運営に変化が生じる可能性もあり、政治の信頼回復につながるかどうかが注目されています。

次につながるポイント

本記事では、総裁選の争点である「物価高対策」と「党改革」について詳しく解説し、候補者ごとの政策や特徴を整理していきます。さらに総裁選の結果がもたらす日本政治の未来像についても考察します。

自民党総裁選の最大争点「物価高」への対応

2025年の自民党総裁選で最大の争点となっているのが「物価高」問題です。エネルギー価格や食品、生活必需品の高騰は、家計を直撃し、多くの国民にとって切実な問題となっています。世界的な資源価格の変動や円安の進行、さらには国内の賃金上昇が追いつかない状況が重なり、実質的な生活水準は低下しています。この物価上昇にどのように対応するかが、各候補者の政策の大きな分かれ目となっています。

物価高の現状と国民生活への影響

2024年以降、日本国内では食料品をはじめとする日常生活に欠かせない商品の値上げが相次ぎました。特に輸入依存度の高い小麦や大豆、エネルギー資源は円安の影響も受け、価格高騰に拍車をかけています。総務省の統計によれば、家庭の食費や光熱費の負担はこの数年で20%近く上昇しており、特に子育て世帯や高齢者世帯に深刻な影響を及ぼしています。

物価上昇の背景にある要因

- 円安の進行:為替市場での円安傾向により輸入コストが増大。

- エネルギー価格の高止まり:ウクライナ情勢や中東不安による国際的な供給リスク。

- 人件費上昇:賃上げの動きはあるものの、生産コスト上昇につながる側面も。

- 気候変動:農作物の不作による食品価格の不安定化。

有権者が求める物価高対策

国民の多くは、単なる一時的な補助金ではなく、持続的かつ実効性のある物価高対策を求めています。具体的には次のような政策が注目されています。

- 食料品やエネルギーの価格安定化に向けた補助金や減税措置

- 最低賃金の引き上げを含む賃上げ政策

- 中小企業支援によるコスト吸収力の強化

- 再生可能エネルギーや国内生産の拡大による自給率向上

候補者ごとの基本姿勢

各候補者はそれぞれの立場から物価高対策を打ち出しています。例えば、茂木氏は経済安定を重視し、現実的な補助政策を軸に据えています。一方、小林氏はデジタル技術を活用した効率化によって物価上昇を抑えるアプローチを提案。林氏は国際交渉力を背景にエネルギー価格の安定を重視し、高市氏は積極的な補助と財政出動を強調。小泉氏は生活者目線での支援策と構造的改革を前面に押し出しています。

今後の日本経済に与える影響

物価高への対応は単に家計を守るだけではなく、日本経済全体の競争力にも直結します。消費者が安心して支出できる環境が整えば、内需拡大が期待でき、景気回復の起爆剤となります。一方で、場当たり的な補助金政策に頼りすぎると財政悪化を招くリスクもあります。そのため、各候補者がどのように短期的支援と長期的構造改革を両立させるかが重要な視点となります。

まとめ:物価高を克服するリーダーシップの重要性

総裁選を通じて、次期首相候補となるリーダーに求められるのは、国民の生活を直視した現実的かつ持続的な政策です。物価高対策は単なる経済問題ではなく、国民の安心感や政治への信頼にも直結しています。今回の総裁選は、日本がこの難局をどう乗り越えていくのかを示す試金石となるでしょう。

自民党総裁選のもう一つの争点「党改革」

2025年の自民党総裁選では、「物価高」と並んで大きな注目を集めているのが「党改革」です。長年にわたり日本の与党として政権を担ってきた自民党は、国民から「派閥政治」「不透明な意思決定」「若手の活躍不足」などの課題を指摘され続けています。こうした政治不信を払拭するために、次期総裁に求められているのが、党の体質をどのように改革するのかという明確なビジョンです。

党改革が求められる背景

国民が自民党改革を求める背景には、いくつかの要因があります。第一に、派閥政治の弊害です。重要なポストや政策決定が派閥の力学で左右される構造は、国民にとって不透明であり「古い政治」の象徴とされています。第二に、世代交代の遅れです。若手議員が十分に発言力を発揮できず、既存の政治スタイルが温存されていることへの不満が広がっています。さらに、汚職や不正に関する報道が相次いだことも、党に対する信頼を損なう要因となっています。

改革の方向性として注目されるポイント

- 派閥政治からの脱却:ポスト配分の透明化や人事の公正化。

- ガバナンス強化:政策決定プロセスの公開性や説明責任の徹底。

- 若手登用:次世代リーダーの育成と発言機会の拡大。

- 政治資金の透明性:企業・団体献金のルール見直しや情報公開。

- デジタル化による開かれた政党運営:オンラインによる政策討論や国民参加型の仕組み。

候補者たちの「党改革」への姿勢

各候補者はそれぞれ異なる党改革ビジョンを提示しています。茂木氏は安定的な党運営を基盤に、ガバナンス強化と人材育成を進める方針を示しています。小林氏は若手代表として、派閥構造に依存しない「新しい自民党」を打ち出しており、透明性とデジタル化を強調。林氏は外交経験を背景に、国際的視点を取り入れたガバナンス改革を訴えています。高市氏は強いリーダーシップによる組織統率を強調し、規律を重視する姿勢を示しています。小泉氏は「開かれた党」「次世代型政党」を掲げ、国民参加の仕組みを前面に押し出しています。

派閥政治からの脱却は可能か

特に注目されているのが「派閥政治からの脱却」です。自民党は長年、派閥による人事や資金の影響が色濃く残ってきましたが、近年は国民から「派閥に頼らないリーダーシップ」を求める声が高まっています。小林氏や小泉氏のような若手候補は派閥に縛られない姿勢を強調しており、世代交代と同時に派閥依存型政治を変える可能性があります。ただし、党内基盤の強い派閥出身者が依然として多数を占めているため、現実的にどこまで踏み込めるかが課題です。

国民が注目する「政治の透明性」

近年、政治資金の不正使用や不透明な政策決定に対する批判が高まっています。そのため、党改革の一環として「透明性の確保」は不可欠なテーマとなっています。候補者の中には、政治資金の使途公開や企業献金の制限を進める意向を示す者もおり、これが国民からの支持拡大につながる可能性があります。透明性の確保は単なる制度改正にとどまらず、党全体の文化を変えていくことが必要とされています。

まとめ:党改革は自民党の未来を左右する

今回の総裁選では、物価高という国民生活に直結する争点と並んで、党改革という「自民党自身の存在意義」を問うテーマが中心に据えられています。改革に積極的な姿勢を示す候補者が支持を集めるのか、それとも安定的運営を重視する候補が選ばれるのかは、党の将来像に直結します。国民が求める「開かれた政治」「信頼できる政治」を実現できるかどうか、次期総裁に課せられる責任は極めて大きいといえるでしょう。

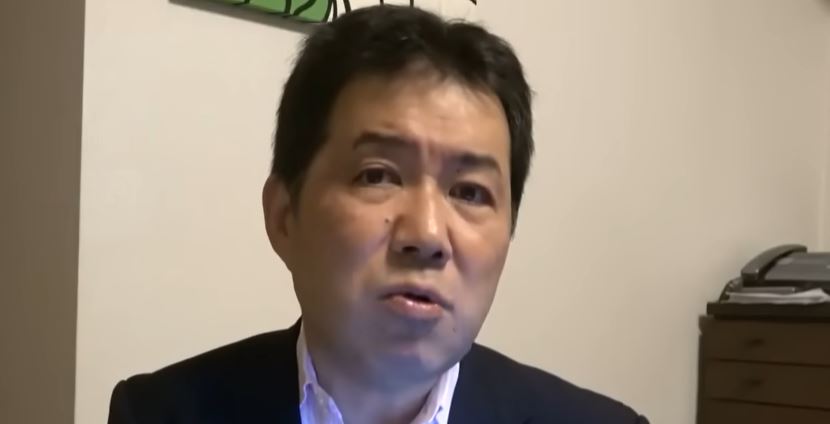

茂木敏充氏の政策と姿勢 ― 安定感を重視する実務派リーダー

自民党総裁選に立候補した茂木敏充幹事長は、党内で長年にわたり要職を歴任してきたベテラン政治家です。外務大臣や経済再生担当大臣などを務め、豊富な実務経験を持つ点が最大の強みとされています。総裁選においては「物価高への対応」と「党改革」という二大争点に対し、現実的かつ安定的な解決策を提示しており、党内外から「安心して任せられる候補」として評価されています。

茂木氏の基本的な政治スタンス

茂木氏は一貫して現実主義的な政策運営を行ってきた人物です。経済政策においては財政規律を重視しつつ、必要な場面では財政出動を辞さない姿勢を取っています。外交では日米関係を軸に安定した国際関係の構築を進め、経済連携協定(EPA)の推進にも力を入れてきました。こうした実績は「堅実な実務家」というイメージを国民や党内に浸透させています。

物価高への具体的な対策

総裁選で問われている最大の課題である「物価高」に対して、茂木氏は即効性と持続性を両立した政策を掲げています。

- エネルギー・食料品の価格安定化:補助金や減税措置を継続し、急激な価格変動から家計を守る。

- 中小企業支援:原材料高騰を吸収できるよう金融・税制支援を拡充。

- 賃上げ促進:大企業だけでなく中小企業にも賃上げが波及する仕組みを導入。

- エネルギー政策:再生可能エネルギー拡大と原発再稼働の両立により供給安定を図る。

茂木氏は「場当たり的な補助金政策」ではなく、中長期的な成長戦略と一体化した物価対策を重視している点が特徴です。

党改革への取り組み

党改革については「急進的な変革」よりも持続可能で安定的な改革を打ち出しています。

- 派閥政治の透明化:完全な廃止ではなく、派閥の持つ人材育成機能を残しつつ透明性を高める。

- 人事の公正化:重要ポストの選任プロセスを明確化し、実力本位の登用を進める。

- 若手登用:次世代のリーダーを積極的に育成し、政策形成に参加させる仕組みを導入。

- 政治資金の透明性:資金管理のガイドラインを強化し、公開基準を見直す。

茂木氏は「改革と安定は両立可能」という姿勢を示し、党内の急激な対立を避けつつ着実に信頼回復を目指しています。

強みと課題

茂木氏の強みは、圧倒的な経験値と安定感です。外交・経済両面での実務実績は候補者の中でも群を抜いており、短期的な危機対応にも長期的な戦略にも対応できるバランス感覚があります。

一方で課題として指摘されるのは、新鮮味や変革性に欠ける点です。世代交代を望む国民や党員にとっては「従来型の政治家」という印象が強く、若手候補と比較した際に勢いを欠く可能性があります。

茂木氏が総裁になった場合の展望

もし茂木氏が総裁に選ばれた場合、政権運営は安定重視の路線になると予想されます。物価高対策は現実的かつ実効性のある政策が進められる一方、大胆な党改革や急進的な社会変革は限定的になる可能性があります。国際関係においては安定した外交基盤を維持し、経済政策では財政規律と成長戦略の両立を追求する方向性が考えられます。

まとめ:実務型リーダーとしての存在感

茂木敏充氏は、自民党総裁選において「安定した実務型リーダー」としての存在感を放っています。国民生活に直結する物価高への現実的な対応策を提示しつつ、党改革では安定を重視した路線を取る姿勢が特徴です。大きな変革を求める層には物足りなさを感じさせる可能性があるものの、危機の時代において確実に舵取りができる人材として、多くの支持を集める可能性を秘めています。

小林史明氏の政策と姿勢 ― デジタル世代が描く新しい自民党像

2025年の自民党総裁選に出馬した小林史明政調会長代理は、40代の若手世代を代表する候補として注目を集めています。小林氏はデジタル政策や行政改革を積極的に推進してきた実績を持ち、「変革」「透明性」「世代交代」というキーワードを前面に掲げ、これまでの自民党にはなかった新鮮なイメージを打ち出しています。国民からの「新しい政治を見たい」という期待を背負う存在であり、総裁選を通じて次世代リーダーとしての資質を示そうとしています。

小林氏の基本的な政治スタンス

小林氏の政治姿勢は「デジタル化」と「透明性」に象徴されます。行政の効率化やデジタル庁の強化を通じて、国民にとって使いやすく透明性の高い政府を目指してきました。また、派閥政治に依存しない立場を強調しており、「しがらみのない政治」を実現することを訴えています。このような姿勢は、若手世代や都市部の有権者から強い支持を受ける要因となっています。

物価高への具体的な対策

小林氏は物価高対策について構造的な改革を重視しています。単なる一時的な補助金ではなく、経済の基盤を強化することに焦点を当てています。

- デジタル技術を活用したコスト削減:行政や物流の効率化によって価格上昇を抑制。

- 中小企業の生産性向上:IT導入支援やスタートアップとの連携を促進。

- エネルギーの多様化:再生可能エネルギーや新技術への投資を拡大し、価格変動リスクを低減。

- 賃上げ環境の整備:人材投資や企業へのインセンティブを通じて持続的な賃上げを実現。

小林氏の特徴は、短期的支援と中長期的改革をバランスよく組み合わせる点にあります。特に「デジタル化による効率化」は他の候補にはない強みです。

党改革への取り組み

小林氏が最も強調しているのが「自民党改革」です。これまでの派閥依存型政治に対して明確に異を唱え、次のような改革案を提示しています。

- 派閥政治からの決別:人事や資金配分を派閥に左右されない仕組みづくり。

- 透明性の徹底:政策決定プロセスの公開、党内会議の情報発信を強化。

- 若手・女性の積極登用:党役職や閣僚に若手・女性を積極的に登用し、多様性を確保。

- デジタル党運営:オンライン討論や党員投票システムの導入で国民参加型の運営を実現。

特に「デジタル党運営」の提案は、これまでの自民党にはなかった新しい発想であり、開かれた政党を目指す姿勢を鮮明にしています。

強みと課題

小林氏の強みは、新しい時代に対応したビジョンを打ち出せる点です。デジタル化や若手登用といった改革姿勢は、世代交代を望む国民や党員に強く響きます。また、派閥に縛られない独自の立場も大きな武器です。

一方で課題は、経験不足への懸念です。閣僚経験がなく、政権運営の実務能力に対して疑問を持つ層も存在します。また、急進的な改革姿勢は党内保守層との摩擦を生む可能性があります。

小林氏が総裁になった場合の展望

小林氏が総裁に選出された場合、自民党は大きな世代交代を迎えることになります。物価高対策ではデジタル化と構造改革を通じた持続的な経済成長を目指し、党改革では透明性と多様性を重視する政党運営が進むでしょう。その一方で、党内の調整力や政権運営の安定性に課題が残り、政治的リスクも伴う可能性があります。

まとめ:次世代リーダーとしての挑戦

小林史明氏は、自民党総裁選において「次世代のリーダー」としての存在感を示しています。経験不足という課題はあるものの、デジタル化と改革を旗印に新しい政治の方向性を提示しており、国民に「変化の可能性」を感じさせる候補です。総裁選を通じて、若手リーダーがどこまで支持を広げられるかが大きな注目点となっています。

林芳正氏の政策と姿勢 ― 外交経験を活かす安定型リーダー

自民党総裁選に立候補した林芳正外相は、これまで農林水産大臣、防衛大臣、文部科学大臣、そして外務大臣と幅広い閣僚経験を持つベテラン政治家です。外交・安全保障の分野で高い評価を受けており、特に外務大臣としては米国や中国など主要国との関係を安定させる役割を果たしてきました。今回の総裁選では「物価高への現実的対応」と「党改革における調和的姿勢」を掲げ、安定感ある候補として注目を集めています。

林氏の基本的な政治スタンス

林氏の政治スタイルは「調和と安定」に象徴されます。派手なパフォーマンスよりも実務を重んじるタイプであり、党内外から「穏健派」と見られています。外交面での豊富な実績から、国際的な信頼が厚いことも特徴です。総裁選では、内政と外交の両面でバランスを取れるリーダー像をアピールしています。

物価高への具体的な対策

林氏は物価高に対して国際的視点を取り入れた政策を提示しています。単に国内での補助金や減税に頼るのではなく、外交交渉や国際協力を活用する点が特徴です。

- 国際的エネルギー調達の安定化:中東やアジア諸国との協力を強化し、供給リスクを軽減。

- 農産物の安定供給:輸入ルートの多角化と国内生産の強化を両立。

- 円安対策:金融政策と協調し、為替の過度な変動を抑制。

- 生活支援策:光熱費や食料品への一時的補助と賃上げ促進を組み合わせ、家計を下支え。

林氏のアプローチは「外交と内政を融合させた経済運営」であり、長期的な物価安定を目指しています。

党改革への取り組み

林氏は党改革について調和型のアプローチを取っています。急進的な変革ではなく、党内の合意形成を重視しながら改革を進める姿勢です。

- 派閥政治の是正:派閥の人事支配を抑えつつ、人材育成機能は維持。

- 若手登用の拡大:政策形成に若手議員を積極的に参加させる。

- 透明性の確保:政治資金の公開基準を見直し、説明責任を強化。

- 多様性の尊重:女性や地方議員の意見を反映させる仕組みづくり。

林氏は「大きな衝突を避けつつ改革を進める」という現実的な姿勢を示しており、党内調整能力の高さが期待されています。

強みと課題

林氏の強みは、外交経験の豊富さと調整力です。国際的信頼を背景に、日本の国益を守るリーダーとしての資質を持っています。また、内政でも穏健派として幅広い支持を得やすい点が評価されています。

一方で課題は、発信力やカリスマ性に欠けると見られている点です。国民への訴求力が弱いとの指摘があり、総裁選という「党員・国民の支持を集める戦い」では不利になる可能性があります。

林氏が総裁になった場合の展望

林氏が総裁に選出された場合、政権運営は安定と調和を重視する方向に進むと考えられます。物価高対策では国際協力を通じた長期的安定を目指し、党改革では合意形成型の改革を推進するでしょう。外交面では日米関係を基軸にしつつ、中国やアジア諸国との関係を安定させ、日本の国際的地位を維持・強化する姿勢が期待されます。

まとめ:国際経験を強みにした安定志向のリーダー

林芳正氏は、自民党総裁選において「外交経験を武器にした安定型リーダー」としての存在感を発揮しています。物価高という国内課題に対して国際的視点を取り入れ、党改革では調和を重視する姿勢が特徴です。派手さには欠けるものの、実務と安定を求める層からの支持を集める可能性があり、総裁選の重要なカギを握る候補の一人といえるでしょう。

高市早苗氏と小泉進次郎氏 ― 対照的な個性が浮き彫りにする総裁選の焦点

2025年の自民党総裁選において、高市早苗前経済安保相と小泉進次郎元環境相は、それぞれ異なる個性と政治スタイルで注目を集めています。高市氏は「保守的かつ強硬な政策姿勢」で知られ、小泉氏は「発信力と世代交代の象徴」として人気を持つ候補です。両者は政策面やリーダーシップの在り方で大きな違いがあり、有権者や党員にとって選択の幅を示しています。

高市早苗氏 ― 保守的立場からの強硬な政策

高市氏は一貫して保守的立場を堅持してきた政治家です。経済安全保障や防衛政策に積極的に取り組み、強い国家像を描いてきました。今回の総裁選においても、物価高や党改革に対して強硬かつ実行力を重視する姿勢を打ち出しています。

- 物価高対策:補助金や減税を大胆に投入し、家計を直接的に支援。

- エネルギー政策:原発再稼働と次世代エネルギー開発を同時推進。

- 防衛費増額:安全保障環境の悪化を踏まえ、防衛力強化を訴える。

- 党改革:規律を重視し、不正や不透明な慣行を断固排除する姿勢を強調。

高市氏の政策は「即効性」と「強いリーダーシップ」に特徴があります。一方で、急進的な改革や強硬な姿勢が党内で摩擦を生む可能性も指摘されています。

小泉進次郎氏 ― 発信力と世代交代の象徴

小泉氏は国民への訴求力と発信力において群を抜く存在です。父・小泉純一郎元首相譲りのカリスマ性とメディア対応力で知られ、若者や都市部を中心に高い人気を誇ります。政策面では環境・エネルギー分野での実績があり、持続可能な社会の実現を掲げています。

- 物価高対策:生活者目線での支援策を重視し、消費税減税や家計支援を提案。

- 環境政策:再生可能エネルギーの徹底推進と脱炭素社会の加速。

- 党改革:派閥政治の影響を断ち切り、若手や女性が活躍できる党運営を提唱。

- 社会変革:人口減少や地方創生など、中長期的課題に取り組む姿勢を強調。

小泉氏の特徴は「国民と共に歩む政治」を掲げる点であり、従来の政治家像とは異なるスタイルを示しています。ただし、具体的な政策の中身が曖昧だとの批判も少なくありません。

両者の共通点と違い

高市氏と小泉氏は大きな違いがある一方で、共通点も存在します。共に既存の自民党に変化を求める姿勢を持っており、国民に対して「変革の可能性」を示しています。しかし、その方向性は大きく異なります。

| 項目 | 高市早苗氏 | 小泉進次郎氏 |

|---|---|---|

| 政治スタンス | 保守的・強硬 | リベラル寄り・革新 |

| 物価高対策 | 補助金・減税中心、即効性重視 | 生活者目線、消費税減税や生活支援 |

| エネルギー政策 | 原発再稼働と次世代エネルギー開発 | 再生可能エネルギー拡大、脱炭素社会 |

| 党改革 | 規律と統率を重視 | 派閥排除、多様性を重視 |

| 強み | 実行力と保守層の支持 | 発信力と若者層の支持 |

| 課題 | 強硬姿勢による党内摩擦 | 政策の具体性不足 |

まとめ:両者が示す「変化」の形

高市早苗氏と小泉進次郎氏は、異なる方向性ながら自民党に新しい風を吹き込もうとしています。高市氏は「強い国家」を志向し、小泉氏は「開かれた政治」を掲げています。総裁選において両者の存在は、党員や国民に対して「どのような変化を求めるのか」という問いを突きつけており、その結果は今後の自民党の姿を大きく左右するでしょう。

自民党総裁選の展望と今後の日本政治への影響

2025年の自民党総裁選は、「物価高」と「党改革」という国民生活に直結する二大争点を抱え、5名の候補者がそれぞれのビジョンを競い合う構図となりました。茂木敏充氏の安定感、小林史明氏の改革志向、林芳正氏の外交力、高市早苗氏の保守的リーダーシップ、小泉進次郎氏の発信力。これらが絡み合う選挙戦は、単なる党内選挙にとどまらず、日本政治全体の方向性を決める重要な分岐点となっています。

勝敗を左右する要素

今回の総裁選の行方を決める要因は大きく分けて3つあります。

- 党員票の動向:地方党員の声は近年ますます重視されており、国民感覚に近い候補が優位に立つ可能性。

- 派閥の力学:依然として大きな影響力を持つ派閥の支持は重要であり、候補者同士の連携や調整がカギとなる。

- 世論の支持:総裁選後に行われる衆院選や参院選を見据え、国民の支持を得られる候補が最終的に選ばれる可能性が高い。

各候補の強みと展望

茂木氏は安定した政権運営を期待される一方で、変革性の不足が課題となります。小林氏は世代交代の旗手として注目されますが、経験不足が不安視されます。林氏は国際的信頼と調整力を武器にしていますが、国民への訴求力が課題です。高市氏は保守層からの支持が盤石ですが、強硬姿勢が党内の分断を招く可能性があります。小泉氏は圧倒的な人気を誇りますが、政策の実効性をどう示すかが問われます。

総裁選の結果が日本政治に与える影響

新総裁が誰になるかによって、日本政治の方向性は大きく変わります。

- 経済政策:物価高への対応策が最優先課題。候補者の違いは「即効性重視」か「構造改革重視」かに分かれる。

- 党改革:派閥依存型政治から脱却できるかどうかが、自民党の将来を左右する。

- 外交・安全保障:米中関係や地域安全保障にどう対応するかは、日本の国際的立場を決定づける。

総裁選の勝者は、物価高や経済再建だけでなく、外交、安全保障、さらには社会構造改革といった幅広い課題に直面することになります。

国民の視点から見た総裁選

国民にとって最も重要なのは、政治が生活にどう影響するかという点です。物価高対策の実効性、賃金上昇の実現、エネルギーの安定供給。これらは日常生活に直結しており、総裁選で掲げられる政策が実際に実行されるかどうかが大きな関心事です。また、政治への信頼回復も急務であり、党改革の方向性は国民の政治参加意識に影響を与えるでしょう。

今後の日本政治のシナリオ

総裁選後の日本政治にはいくつかのシナリオが考えられます。

- 安定重視型:茂木氏や林氏が総裁となり、堅実な政策運営を進めるシナリオ。

- 改革加速型:小林氏や小泉氏が総裁となり、党改革や構造改革が一気に進むシナリオ。

- 保守強化型:高市氏が総裁となり、安全保障や伝統的価値を重視するシナリオ。

いずれのシナリオも、日本が直面する課題の重さを考えれば簡単な道ではありません。次期総裁には、強いリーダーシップと柔軟な調整力の両方が求められるでしょう。

まとめ:総裁選が日本の未来を決める

2025年自民党総裁選は、単なる党内のリーダー選びにとどまらず、日本の未来を方向づける選挙です。物価高対策、党改革、外交・安全保障といった多くの課題に対して、どの候補が最も現実的かつ持続可能な解決策を示せるかが問われています。総裁選の結果は、次期首相の誕生につながり、国民生活や経済、外交のあり方を大きく左右することは間違いありません。国民が求める「安心できる暮らし」と「信頼できる政治」を実現できるのは誰なのか。その答えが、この総裁選を通じて明らかになるでしょう。

ディスカッション

ピンバック & トラックバック一覧

[…] […]

[…] […]