高市早苗新政権が描く保守再編の全貌|萩生田光一起用の真意と政権戦略

第1章:高市早苗新政権の発足背景

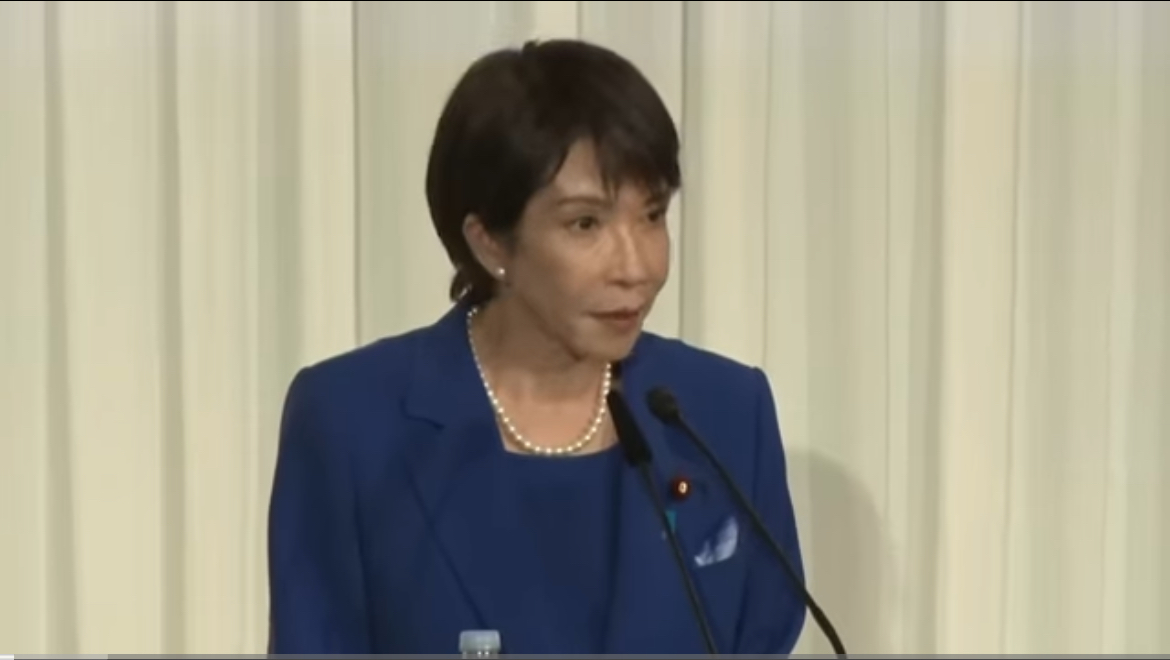

2025年、自民党の新たなリーダーとして高市早苗氏が党総裁に選出され、日本政治は大きな転換点を迎えた。女性として初の本格的な保守系総理誕生というインパクトはもちろん、政策面や人事面での「保守再編」の流れにも注目が集まっている。

高市氏が総裁に就任した背景には、岸田政権の支持率低下や、経済・外交の停滞に対する自民党内の危機感があった。特に2024年後半以降、インフレ対策・防衛費増額・エネルギー政策などをめぐり党内の不満が高まり、「強いリーダーシップを持つ次期総理」への期待が急速に高まった。

高市氏は、長年にわたり経済安全保障やテクノロジー政策に深く関わり、政策通として知られてきた。安倍晋三元首相との信頼関係も厚く、安倍路線の継承者として党内保守層から圧倒的な支持を受けたことが、今回の総裁選での勝利につながった。

岸田政権からの転換点

岸田文雄前首相の政権は、「聞く力」を掲げた対話重視の政治スタイルで一定の安定感を保ったが、外交・経済両面で成果を実感できなかったという声が多かった。特に、2024年末の内閣改造後も支持率は回復せず、「次の顔」への期待が党内で高まっていた。

高市氏はその流れの中で、「決断と実行」「国家の強さの再構築」という明確なメッセージを打ち出し、岸田政権との違いを鮮明にした。保守層を中心に支持を集めつつ、無派閥議員や若手の一部も取り込み、結果的に政権交代を実現したのである。

保守回帰の象徴としての高市内閣

高市新政権は、安倍元首相が推進した「積極的平和主義」や「経済安全保障」を再定義し、現実的かつ強硬な外交姿勢を見せている。また、女性首相としての象徴性もありつつ、「ジェンダー平等」よりも「能力重視」を前面に出す姿勢が、保守層の共感を呼んでいる。

政権発足時の初閣議では、「国益を最優先に考える政治」「日本の技術と安全を守る政治」を掲げた。この中で、高市氏が最初に注目したのが人事戦略であり、その象徴的な存在が萩生田光一氏であった。

安倍派の再結集と政界の再編

高市政権の成立は、単なる総裁交代ではなく、安倍派(清和政策研究会)を中心とした保守勢力の再結集という意味合いも強い。2023年末に派閥解体問題が浮上した際、萩生田氏は「政策集団としての継続」を訴え、派閥の求心力維持に努めた。

こうした経緯を踏まえると、高市氏にとって萩生田氏は「信頼できる右腕」であり、政治的にも理念的にも近い存在であった。したがって、新政権の発足と同時に萩生田氏を要職に起用したのは、単なる恩顧人事ではなく、「政権の安定」と「政策実行力の強化」を狙った戦略的な判断であるといえる。

次章では、その萩生田光一氏の起用の背景と、高市政権の人事戦略の核心に迫っていく。

第2章:高市早苗と萩生田光一の関係性

高市早苗首相と萩生田光一氏の関係は、単なる派閥のつながりを超えた「信頼」と「理念の共有」に基づいている。両者とも安倍晋三元首相の政治理念を深く継承する存在であり、「強い国家」「技術立国」「経済安全保障」を軸に据えた保守政治を掲げてきた。

出会いの原点と安倍政権時代の関係

2人の関係が深まったのは、安倍政権時代に遡る。高市氏は総務大臣として情報通信政策や防災行政を担当し、一方で萩生田氏は内閣官房副長官や文部科学大臣として教育・科学技術政策を推進していた。両者は「科学技術と国家安全保障を結びつける政策」の重要性を共有し、官邸や自民党の政策会議で度々意見を交わしていたという。

当時から高市氏は、萩生田氏を「現場感覚を持った政策実務家」と高く評価しており、特に経産省関連の政策調整における手腕を信頼していたとされる。一方で萩生田氏も、高市氏の明確な政策ビジョンと決断力を評価しており、「筋を通す政治家」として一目置いていた。

政策思想の共通点

高市氏と萩生田氏には、いくつかの明確な政策共通点がある。

- 経済安全保障の強化: 技術流出防止、サプライチェーンの国産化推進などで一致。

- エネルギー政策: 原発再稼働・次世代原子炉開発への前向き姿勢。

- 教育・人材育成: 理系教育の拡充とスタートアップ支援を重視。

- 防衛力強化: 「抑止力」を基軸とした現実主義的防衛政策。

これらの共通理念は、安倍元首相の掲げた「強い日本」を具体的に実現するための要素でもあり、両者が「ポスト安倍時代の保守政策の担い手」として急速に接近する要因となった。

派閥を超えた協力関係

高市氏はもともと派閥に依存しない政治スタイルを取っていたが、安倍派の中核にいた萩生田氏とは政策実現のために緊密な協力関係を築いていた。2023年に清和政策研究会(安倍派)が解体の危機に直面した際も、高市氏は「政策集団としての存続」を支持し、萩生田氏を通じて党内調整を行ったと報じられている。

この「非派閥的だが保守的」という共通スタンスが、両者の信頼関係をより強固にした。結果として、高市政権誕生の際には萩生田氏が自然と中枢メンバーとして浮上し、「安倍路線の再生」というテーマを担うことになった。

互いの政治スタイルと信頼関係

高市氏は「理論派」「政策通」と評される一方、萩生田氏は「現場型」「調整型」と呼ばれるタイプである。性格やアプローチは異なるが、両者はそれを補完し合う関係にある。高市氏が戦略の方向性を示し、萩生田氏が党内調整と実行を担う構図は、安倍政権時代の官邸運営に似ている。

政界関係者の間では、萩生田氏は「高市政権の潤滑油」とも評されている。高市氏の強いリーダーシップを支えるバランサーとして、党内外の調整やメディア対応でも重要な役割を果たしている。

高市政権における「右腕」としての位置づけ

2025年の組閣において、萩生田氏が要職に起用されたのは、政策実行力と政治的信頼の両面で欠かせない存在であることの表れだ。特に経済安全保障やエネルギー政策といった分野では、萩生田氏の実務経験が大きく生きると見られている。

また、党内の保守層との橋渡し役としても、萩生田氏の存在は重要だ。高市氏が政権運営を円滑に進めるうえで、安倍派の信頼を維持しつつ他派閥との対話を続ける必要がある。その中で、萩生田氏の調整力が高市政権の「安定装置」として機能している。

次章では、この萩生田光一氏の起用の真意に焦点を当て、高市政権の人事戦略の裏側を詳しく掘り下げていく。

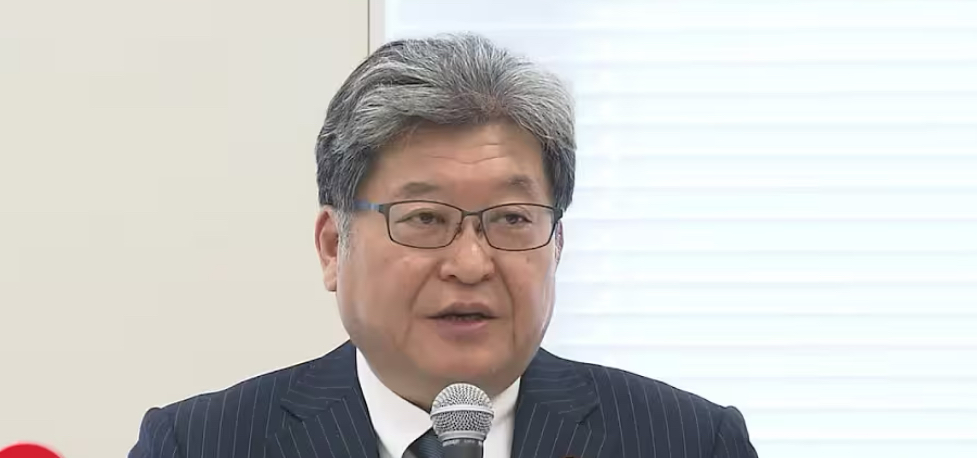

第3章:萩生田光一氏起用の真意

高市早苗政権の発足において、最も注目を集めたのが萩生田光一氏の起用であった。政界関係者の間では、「安倍派の象徴的存在をどう扱うか」が政権運営の安定を左右すると見られていたが、高市氏は迷うことなく萩生田氏を重要ポストに抜擢した。

これは単なる派閥バランスの調整ではなく、明確な戦略意図に基づく人事である。以下では、その真意を政治的・政策的両面から分析していく。

1. 政策実行力を重視した人選

萩生田氏は文部科学大臣、経済産業大臣などを歴任し、官僚組織を動かす調整力と現場感覚を持つ政治家として知られている。特に、エネルギー政策や経済安全保障の分野では、政策を「机上論」に終わらせず、具体的な制度改革にまで落とし込む手腕を発揮してきた。

高市氏が重視するのは、「スピード感」と「実行力」である。政権発足時の記者会見でも「有言実行の政治を」と強調しており、理論型の高市氏を補完する実務派として萩生田氏を選んだのは極めて合理的な判断だった。

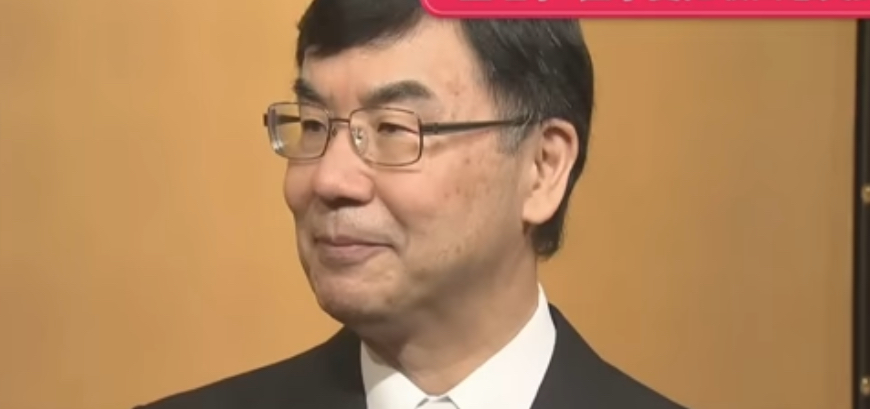

2. 安倍路線の継承と保守層の安定化

萩生田氏は安倍晋三元首相の側近中の側近として知られ、安倍派(清和政策研究会)の精神的支柱的存在でもある。高市氏が新政権を発足させるにあたり、「安倍路線の正統な継承者」としての信頼を得るためには、萩生田氏の協力が不可欠だった。

特に、保守層や旧安倍派の議員たちは「高市政権がどの程度安倍政治を引き継ぐのか」を注視していた。その中で、萩生田氏の起用は「安倍イズムを継ぐ政権である」という明確なメッセージとして機能した。

この人事により、党内の保守層は一定の安心感を得ており、高市政権は発足直後から比較的安定した支持基盤を形成することができた。

3. 派閥バランスと「求心力の再構築」

自民党内では、岸田政権末期に派閥解体の流れが加速し、かつてのような派閥力学が弱まりつつあった。だが実際には、派閥という「人脈ネットワーク」が完全に消えたわけではない。

高市氏は派閥に属さない立場ながらも、現実政治では派閥との協調が不可欠であることを理解している。そこで彼女が選んだのが、「清和会(安倍派)の実質的リーダー格」である萩生田氏を政権の中枢に迎え入れることだった。

この判断により、高市政権は安倍派を軸とした保守系議員の支持を取り込みつつ、茂木派や麻生派との関係悪化を避ける「中間的バランス」を確保したとされる。

4. 対外的メッセージとしての萩生田起用

萩生田氏の起用は、国内だけでなく国際社会へのメッセージという意味も持つ。萩生田氏は経産相時代、米国や欧州との経済連携交渉に深く関与し、「信頼できる保守実務家」として外交筋からも高い評価を受けていた。

特に、経済安全保障分野では日米関係の強化を訴え、台湾や韓国との連携にも積極的だった。高市政権において萩生田氏が要職に就いたことで、日本が引き続き「自由主義陣営の要」として機能する意思を明確に示した形となる。

5. 内政的課題への対応と実務派としての役割

国内政策においても、高市政権が直面する課題は山積している。インフレ抑制、地方経済の立て直し、次世代エネルギー政策など、即断即決が求められる分野が多い。萩生田氏は、経産相時代に得た産業界とのパイプを活かし、政権の「実行部隊」としての役割を果たしている。

さらに、党運営面でも萩生田氏の存在感は大きい。党幹部や若手議員の調整、国会対策などの“裏方業務”を引き受けることで、高市首相が政策に集中できる環境を整えているのだ。

6. 「次の世代」への布石としての人事

萩生田氏の起用は、単なる今政権の安定策ではなく、将来的な政権継承構造の布石でもある。高市氏が自らの後継を意識しているわけではないが、「ポスト高市」候補として萩生田氏の名前が挙がることは、党内ではすでに織り込み済みだ。

実際、高市政権の安定と成果が続けば、その功績を支えた萩生田氏が次期リーダーとして脚光を浴びる可能性も高い。つまり今回の人事は、政権の「今」と「未来」を同時に見据えた布陣でもある。

次章では、この人事の背後にある派閥バランスと政権安定の計算について、さらに深く掘り下げていく。

第4章:派閥バランスと政権安定の計算

高市早苗新政権の特徴の一つは、「非派閥的でありながら派閥力学を巧みに利用している点」である。派閥政治が形骸化した今もなお、自民党内では派閥が人脈・資金・情報の基盤として機能しており、政権運営における重要な要素であることに変わりはない。

高市首相は、派閥に依存しない「実力主義人事」を掲げつつも、現実的には派閥間の調整を無視できない立場にある。その中で、最大の焦点となったのが萩生田光一氏の位置づけだった。

1. 安倍派(清和会)との再接近

安倍晋三元首相の死去後、安倍派(清和政策研究会)は一時的に求心力を失い、2024年には派閥解体問題にまで発展した。しかし、安倍派は依然として約80名規模の議員を抱える党最大勢力であり、その影響力を無視することは不可能だった。

高市首相は、安倍路線の政策的継承者として保守層の支持を受けてきた経緯から、安倍派の信頼回復を優先課題とした。そこで選ばれたのが、安倍派実務派リーダーの萩生田光一氏である。

萩生田氏の起用により、安倍派は「政権への復権」を果たし、高市政権との協力体制が固まった。派閥の再結集は、高市政権の安定運営に不可欠な政治的土台となっている。

2. 麻生派・茂木派とのバランス

一方で、高市政権が直面する最大の課題は、麻生派(志公会)および茂木派(平成研究会)との力関係の調整だ。両派閥は長年、自民党主流を構成してきたが、安倍派と高市政権が連携することで「保守中核」が再び台頭する構図が生まれている。

高市首相はこの点に配慮し、麻生太郎副総裁との関係を維持しつつ、茂木敏充幹事長(前政権期)とは政策面での連携を模索している。特に外交・経済政策では茂木派との協調を重視し、「反主流派」的な印象を与えないよう慎重に舵を取っている。

萩生田氏の存在は、これらのバランスを取る上で不可欠である。彼は安倍派の代表格でありながら、麻生派・茂木派双方とパイプを持ち、「調整型政治家」としての信頼を得ているため、派閥間の橋渡し役を担っている。

3. 「派閥解体後の新ネットワーク」構築

派閥が制度的に解体されつつある中で、高市政権が進めているのは新しいタイプの議員ネットワーク構築だ。それは「政策テーマごとの連携グループ」であり、従来の派閥的な「会食政治」から脱却した実務志向型の組織だ。

たとえば、エネルギー安全保障、デジタル経済、防衛産業などのテーマ別政策会合が頻繁に行われており、その多くに萩生田氏が関与している。これにより、派閥を超えて政策に基づいた連携が進み、若手議員の参加も増加している。

こうした「テーマ派閥」とも言える仕組みが、結果的に高市政権の議会運営を支える土台となっている。

4. 萩生田氏が担う「調整と緩衝」の役割

萩生田氏は、高市首相にとって単なる側近ではなく、党内政治の潤滑油である。強いリーダーシップを発揮する高市氏のもとで、意見の異なる派閥や議員を調整する役割を果たすことで、政権の「安定装置」として機能している。

また、国会運営や予算調整の場面でも、萩生田氏は与野党の実務折衝に精通しており、「高市首相の信念を現実政治に落とし込む人物」として党内外から評価が高い。

この「強いトップと柔軟な調整役」の関係性こそが、高市政権の特徴であり、安倍政権の官邸主導スタイルを現代的に進化させた形とも言える。

5. 派閥均衡の中でのリスク管理

ただし、このバランスにはリスクも潜む。萩生田氏の存在が強くなりすぎれば、「安倍派の復権が行き過ぎている」との批判が生まれかねない。一方で、麻生派・茂木派との連携が不十分になれば、党内分裂の火種となる可能性もある。

高市首相はこうしたリスクを理解した上で、「政策と成果で信頼を得る」という王道を貫こうとしている。つまり、派閥政治の再燃ではなく、「実績による統治」を目指すという明確な方向性を打ち出しているのだ。

6. 政権安定の条件としての「相互補完構造」

結果として、高市政権の中枢は「相互補完型リーダーシップ」となっている。高市氏が理念と方向性を提示し、萩生田氏が党内外の調整・実行を担う。これは、安倍政権後期に見られた官邸主導型と比べ、より柔軟かつ分散的な統治スタイルである。

この構造が続く限り、高市政権は安定的に運営される可能性が高い。ただし、その安定が真に「国民の支持」に裏打ちされるためには、政策成果が実感できるかどうかが鍵となる。

次章では、この高市×萩生田ラインが進める具体的な政策連携について詳しく見ていく。

第5章:政策面での協力体制

高市早苗首相と萩生田光一氏の関係は、単なる政治的パートナーシップにとどまらない。両者は「政策遂行型の連携」を築き上げており、特に経済安全保障・エネルギー政策・科学技術戦略の3分野で強いシナジーを発揮している。

この章では、高市政権が掲げる主要政策テーマと、その実行過程での萩生田氏の役割を具体的に分析する。

1. 経済安全保障:日米同盟の深化と技術保護

高市政権の柱の一つが経済安全保障政策である。世界的にサプライチェーンの再構築が進む中、日本は「技術立国」としての生存戦略を明確に打ち出す必要に迫られている。

高市首相は経済安保担当大臣としての経験を持ち、半導体、量子技術、AIなどの先端分野を「国家安全保障の一部」と位置づけてきた。一方、萩生田氏は経産相時代から企業現場との強いパイプを持ち、政策実行に不可欠な「産業界の実情」を把握している。

両者の連携によって、日本版CHIPS法(国内半導体支援策)の拡充や、米国・台湾との技術提携強化が進展。2025年の通常国会では、経済安保関連法の改正案が提出され、産業基盤強化の法的枠組みが整いつつある。

高市氏が戦略を描き、萩生田氏が実行計画を立てる。この「戦略家と実務家」の連携こそが、他政権には見られなかった強みである。

2. エネルギー政策:現実的保守路線の象徴

次に注目すべきは、両者が一致して推進するエネルギー政策だ。岸田政権が掲げた「脱炭素一辺倒」路線を見直し、再生可能エネルギーと原子力を両輪とする「現実的エネルギーミックス」へと舵を切った。

萩生田氏は経産相時代、電力逼迫問題への対応を主導し、「安全を前提とした原発再稼働」を明確に支持した。高市首相も「感情論ではなく、国家の持続可能性を重視すべき」と発言しており、両者の方向性は完全に一致している。

高市政権では、2025年中に次世代原子炉(SMR:小型モジュール炉)の開発計画を前倒しする方針が示され、エネルギー分野での国産技術強化が国家戦略に組み込まれている。この政策の実務面を主導しているのが、まさに萩生田氏だ。

3. 科学技術・教育政策:未来世代への投資

高市・萩生田ラインは、科学技術と教育政策でも足並みをそろえる。AI・ロボティクス・宇宙開発などの分野を「国家の競争力の源泉」と位置づけ、文部科学・経産の両省を横断する「人材育成・技術革新プログラム」を推進している。

特に、STEM教育(理数・工学分野の教育)への予算増額は、高市政権の重要な目玉政策の一つだ。萩生田氏は文科相経験を活かし、大学改革や産学連携を支援する施策を強化している。

また、研究開発投資に対して税制優遇を行う「テクノロジー・イノベーション減税」が2025年度予算案に盛り込まれた。この法案は、政府と経済界の連携を象徴するものであり、萩生田氏の主導による成果といわれている。

4. 安全保障・防衛政策の一体化

高市政権は、防衛政策でも新たなアプローチを打ち出している。経済安保と防衛を切り離さず、「国家の総合安全保障」という枠組みで政策を設計しているのだ。

たとえば、サイバー防衛や宇宙・電磁波分野への投資を拡大し、民間技術を防衛技術に転用する「デュアルユース政策」を積極的に推進している。ここでも萩生田氏は、防衛産業との連携強化や予算調整で中心的役割を果たしている。

高市首相が掲げる「自立した日本を守る」という理念を、実務レベルで形にしているのが萩生田氏であり、その関係は官邸と与党の関係性を超えた“政策同盟”ともいえる。

5. 政策の分担構造と信頼関係

政策面では、高市首相が「ビジョンと方向性」を示し、萩生田氏が「現場と実行」を担う構造が定着している。これは、首相が全体像を描き、萩生田氏が省庁間や党内を調整して具体化する、極めて効率的な体制である。

実際、経済界の幹部や省庁関係者の間では、「高市—萩生田ラインは最も実務的な政権運営」との評価が高まっており、意思決定のスピード感も歴代政権に比べて格段に速い。

6. 岸田政権との政策的違い

岸田政権では「分配重視」と「聞く力」が強調され、政策決定に時間を要したのに対し、高市政権では「決断と実行」がモットーとなっている。萩生田氏の実行力がその象徴であり、官僚組織を迅速に動かす政治的力量が際立っている。

この政策スタイルの転換が、保守層だけでなく経済界からも高く評価されている。特に「脱・増税」「投資による成長」を掲げる高市政権の方向性は、岸田政権下で停滞していた企業マインドを再び活性化させている。

7. 経済界・地方自治体との連携強化

高市政権では、地方創生や地域インフラ再構築にも注力しており、萩生田氏は全国の自治体首長と定期的に意見交換を行っている。特に、エネルギー供給網の再構築や、地方大学と産業界の連携支援など、現場目線での政策実行が特徴的だ。

このように、中央集権的ではない「現場発の政策形成」は、高市政権の新しいガバナンスモデルとして注目を集めている。

次章では、この政策連携が世論・メディアにどのように受け止められているか、具体的な反応を分析していく。

第6章:メディア・世論の反応

高市早苗政権発足と萩生田光一氏の要職起用は、政界のみならずメディアや世論にも大きな波紋を呼んだ。就任直後から主要新聞・テレビ各局・ネットメディアが一斉に報じ、支持と懸念の双方が入り混じる多面的な論調が展開されている。

1. 主流メディアの論調:慎重な評価と期待の両面

まず大手新聞やテレビメディアでは、「安倍路線の復権か」「女性首相による保守再編か」という視点からの分析が目立つ。日本経済新聞は、「高市政権は経済安保と成長戦略を軸に明確な方向性を示している」と評価。一方で「外交面での柔軟性を欠くリスク」を指摘した。

朝日新聞は、「安倍政治の色濃い人事」と批判的に論じつつも、「高市氏が党内の保守勢力を再統合した手腕は評価できる」と報じた。読売新聞や産経新聞は「実行力のある保守政権誕生」として肯定的な見方を強調しており、メディアによって論調の温度差が顕著だ。

テレビメディアでは、NHKが比較的中立的に「政策遂行型内閣」と表現したのに対し、民放各局は「安倍派人事の再来」「保守の再結集」といった見出しで伝えている。

2. ネットメディア・SNSでの評価:分断と熱狂

一方、SNSやネットニュースの世界では、高市政権と萩生田氏への評価は極端に二分している。

保守系ネットユーザーの間では、「ついに本物の保守政権が誕生した」「決断できるリーダーを待っていた」と歓迎する声が多い。特にX(旧Twitter)やYouTubeでは、高市首相の会見映像や萩生田氏の発言を切り取った動画がバズを起こしており、再生回数が数百万回を超えるコンテンツもある。

一方で、リベラル層や若年層の一部からは、「右傾化が進むのでは」「女性初の首相としてもっと多様性政策を」といった懸念の声も上がっている。SNS上の議論は熱を帯びており、世論の分断が再び表面化した格好だ。

3. 経済界の反応:明確な方向性への安心感

経済界からは、概ね歓迎の声が上がっている。日本経団連の幹部は、「政策の方向性が明確でスピード感がある。産業界としては連携しやすい」とコメント。特に経済安全保障や原発再稼働など、これまで政治的に慎重だったテーマに踏み込む姿勢を評価する向きが多い。

一方で、金融界では「財政再建への道筋が見えにくい」との懸念もある。高市政権が「成長優先」の姿勢を打ち出す一方、歳出拡大が続く場合、国債市場の不安定化を招くリスクも指摘されている。

4. 国際メディアの視点:安定と保守の再台頭

海外メディアも、高市政権の誕生と萩生田氏の起用を大きく報じた。ロイター通信は「日本における保守主義の復権」と表現し、BBCは「初の女性首相が安倍路線を引き継ぐ構図」に注目。ニューヨーク・タイムズは、「安全保障重視の日本が再び国際舞台で存在感を強める兆し」と評価した。

とくに、米国政府関係者からは「高市政権は対中戦略での一貫性を期待できる」との見方があり、経済安保分野での協力継続が確認されている。一方、中国メディアでは「日本の右傾化」「対中強硬路線強化」といった懸念を示す報道が多い。

5. 世論調査に見る支持率の動向

2025年9月時点のNHK世論調査によると、高市内閣の支持率は58%と比較的高水準を維持している。「期待する理由」として最も多かったのは「リーダーシップがある」「政策の方向性が明確」といった回答である。

一方、「支持しない理由」には「強硬すぎる」「説明が不十分」といった懸念が挙がっており、今後の政権運営では「対話と説明責任」がカギになると見られている。

6. 政治評論家の分析:実行力と求心力の両立

多くの政治評論家は、高市政権の特徴を「スピード感と求心力の両立」と評価する。政治ジャーナリストの間では、「高市首相の理念に基づく強い政治」と「萩生田氏の現場調整力」が融合した結果、かつての安倍政権とは異なる新しい保守モデルが生まれたとの見方がある。

一方で、「高市政権の求心力は萩生田氏の存在に依存している」との指摘も少なくない。もし萩生田氏が失脚・離脱すれば、政権の安定は一気に崩れる可能性もあるという。つまり、両者の関係性がそのまま政権の命運を握っていると言っても過言ではない。

7. 世論とメディアの今後の注目点

今後の焦点は、「政策の成果がどこまで可視化されるか」である。国民生活に直結するインフレ対策やエネルギー安定供給の分野で成果が出れば、世論の支持はさらに高まるだろう。逆に、派閥や利権絡みのスキャンダルが再燃すれば、メディアの風向きは一気に変わる可能性もある。

つまり、高市政権に対するメディアと世論の評価は、今後の「実績次第」で流動的に変化していくと考えられる。

次章では、この政権運営が今後どのようなリスクと可能性を抱えているのか、具体的に分析していく。

第7章:政権運営への影響とリスク分析

高市早苗政権は発足当初から「実行力とスピード感」を前面に掲げているが、その強いリーダーシップの裏には、いくつかの構造的リスクが存在する。特に、党内バランス、政策遂行の持続性、国際環境の変化など、複数の要因が政権運営に影響を与える可能性がある。

1. 政権の強み:決断力と政策一貫性

高市政権最大の強みは、前政権と比べて決断の早さと政策の一貫性にある。岸田政権が「合意形成型」で調整に時間を要したのに対し、高市首相は「実行型リーダーシップ」で省庁や与党を一気に動かす手腕を見せている。

この「トップダウン型」スタイルは、官僚機構に緊張感をもたらし、行政のスピードアップを実現している。一方で、この集中型意思決定は、失敗時のリスクをトップが一身に負う構造でもある。

しかし、萩生田氏の存在がこのリスクを緩和している。彼が省庁間調整や与党実務を担うことで、高市首相が理念に集中できる環境を整え、「信念と現実政治の両立」を可能にしているのだ。

2. 党内調整リスク:派閥間の微妙な均衡

自民党内には依然として派閥構造が存在し、安倍派、麻生派、茂木派の三大勢力が複雑に絡み合っている。萩生田氏を重用したことにより、安倍派系議員の支持は盤石になったが、同時に「特定派閥偏重」との不満もくすぶる。

特に茂木派の一部では、「萩生田主導の人事が進みすぎている」との警戒感があり、政策決定プロセスで摩擦が起きるリスクも指摘されている。高市首相がこのバランスを誤れば、党内分裂や離反につながる可能性もある。

そのため、高市政権では「成果による説得」を重視しており、派閥間の利害よりも政策の結果で支持を広げる戦略を取っている。

3. 政策遂行上のリスク:財政・エネルギー・外交

高市政権の主要課題である経済安全保障やエネルギー政策は、長期的な投資を要する一方で、短期的な成果が見えにくい分野でもある。このギャップが国民の期待とのズレを生み、支持率低下を招く可能性がある。

また、財政面では防衛費増額と公共投資拡大が重なり、歳出膨張が避けられない。増税を回避しながら成長を確保できるかが、政権運営上の最大の試金石となる。

外交面では、米中対立が激化する中で、日本がどこまで独自路線を保てるかが問われる。特に経済安全保障を推進する中で、企業活動への影響や貿易摩擦が懸念されている。

4. メディア・世論との関係悪化リスク

高市政権は、メディア対応において「強気すぎる」と指摘されることがある。高市首相自身の発信力が強いため、メディアとの距離感が広がりやすい構造にある。発言の一部が切り取られ、SNSで拡散されるケースも増えている。

特に、言論・放送政策などで政府介入を懸念する報道が出ると、政権批判が過熱しやすい。そのため、情報発信の透明性を高め、対話姿勢を打ち出すことが今後の課題となる。

5. 萩生田氏に集中する期待と負荷

萩生田光一氏は、高市政権における「安定の要」として期待されているが、その分プレッシャーも大きい。党内調整、経済政策、国会運営と多方面での責任を担っており、「ワンマン政権ではない」ことを印象づける役割を果たしている。

しかし、もし萩生田氏が体調不良やスキャンダルなどで離脱した場合、高市政権のバランスは一気に崩れる恐れがある。政治的リスクとして、彼への依存度の高さは無視できない要素だ。

6. 国際情勢リスク:対中・対米・対ロ関係

高市政権の外交方針は「自由と民主主義の連携」を軸に据えているが、米中関係が緊張する中で、日米同盟強化が中国との摩擦を生むリスクもある。台湾有事や南シナ海情勢の悪化次第では、日本の防衛・経済政策が同時に試される局面に直面する。

また、ロシアとの関係も依然として不安定であり、エネルギー供給の不確実性が増している。こうした地政学リスクは、経済政策や物価動向にも直接影響するため、政権の評価を左右しかねない。

7. 支持率と政策成果の関係

現在の高市政権支持率は高水準を維持しているが、それは「期待感」に支えられている部分が大きい。実際に生活実感としての成果、特に賃金上昇やエネルギー安定供給が伴わなければ、支持率は急落するリスクをはらむ。

そのため、高市首相と萩生田氏は、政権初期から「成果を見せる100日プラン」を策定し、短期的な政策効果を国民に示す戦略を取っている。これは、メディアや野党の批判をかわすための先手とも言える。

8. リスクを超える可能性:新しい政治モデルの確立

これらのリスクを踏まえつつも、高市政権には明確な可能性がある。それは、「理念と現実の融合による新しい政治モデル」の確立だ。萩生田氏との連携を軸に、省庁・党・地方を巻き込む一体型のガバナンスが確立すれば、戦後保守政治の新たな形として定着する可能性が高い。

政治学者の一部は「高市モデル」を「ポスト派閥政治の完成形」と位置づけており、安倍—菅—岸田ラインを経て日本政治が成熟段階に入ったとの評価も出ている。

次章では、このようなリスクと強みを踏まえ、高市政権と萩生田氏が描く今後の展望を総括する。

第8章:今後の展望と総括

高市早苗新政権が始動してから、日本政治は明確に新しいフェーズへと進んだ。女性初の本格保守首相として、そして安倍路線の理念を現代的に再構築するリーダーとして、高市首相は国内外から注目を集めている。その中で、萩生田光一氏の存在は政権の「安定軸」であり、「実行力の象徴」として欠かせないものとなった。

1. 政策面の展望:実行力の継続がカギ

高市政権が掲げる中心テーマは、「安全保障」「経済成長」「技術革新」「地方再生」である。これらを支える基盤として、経済安全保障政策とエネルギー戦略が着実に進んでいる。萩生田氏が経産分野で主導する「国産技術強化」や「次世代原子炉開発」は、2026年以降の成長ドライバーになる可能性が高い。

また、AI・量子技術などの分野では、高市首相が直接国家プロジェクトを指揮する形で、官邸主導の科学技術政策が進展している。今後の焦点は、こうした中長期政策の成果をどこまで「国民生活の実感」として届けられるかだ。

2. 政治構造の変化:派閥から政策連携へ

高市政権の最大の特徴は、「派閥中心政治」から「政策中心政治」への転換である。萩生田氏が軸となって構築したテーマ別政策グループは、若手議員の参加も多く、従来の「派閥型組織」とは異なる新しいネットワークとして機能している。

この「テーマ連携型政治」は、派閥の利害を超えた議員間の協働を促し、政策立案のスピードと質を高めている。高市首相は「成果で信頼を得る」という姿勢を貫いており、これが長期政権の基盤となる可能性がある。

3. 国際的視点からの評価

国際社会においても、高市政権の存在感は急速に高まっている。日米関係の安定、ASEANとの経済連携、ウクライナ復興支援への積極的関与など、外交面でも積極姿勢を見せている。特に「経済安全保障」を軸に、国際秩序の中で日本が果たす役割を明確に打ち出している点は、従来の政権には見られなかった特徴だ。

海外メディアは、高市首相を「信念と実行力を兼ね備えた指導者」と評価しており、女性リーダーとしてのシンボリズムを超えて、実務的な信頼を獲得しつつある。

4. 萩生田氏の今後:次のリーダー候補へ

萩生田光一氏は、高市政権の中枢において政策調整と実行を担う「政権の要」であり、その手腕は党内外から高く評価されている。今後、政権の安定が続けば、萩生田氏が「ポスト高市」として総裁候補に名を連ねる可能性は極めて高い。

党内ではすでに「高市・萩生田体制を軸にした保守中興」という言葉も聞かれ、両者の協力関係が自民党再生の新たなモデルになると見られている。

5. 有権者の視点:実感と成果の政治へ

世論の期待が持続するかどうかは、「成果の可視化」にかかっている。賃金上昇、生活コストの安定、地方再生の実感——これらが伴わなければ、高市政権の理念は空回りに終わる危険もある。

しかし、ここ数年続いた「停滞の政治」を打ち破り、明確な方向性とスピード感を持つ政権が誕生したことは、日本政治にとって大きな意義を持つ。国民が政策の結果を「肌で感じられる政治」が実現すれば、長期政権への道が開けるだろう。

6. 総括:理念と現実をつなぐ新しい保守政治

総じて、高市政権と萩生田光一氏の関係は、「理念」と「現実」を結ぶ架け橋である。高市首相の国家観・政策哲学を、萩生田氏が現実政治へと落とし込み、成果へと導く。この構図こそが、現在の日本政治における最大の強みである。

戦後政治が抱えてきた派閥依存、調整主義、曖昧なリーダーシップから脱却し、明確な価値観と成果を両立させる新しいモデルがここに生まれつつある。これが「高市モデル」であり、日本政治の次なる形を象徴している。

今後の焦点は、この体制が「一過性の人気政権」で終わるのか、それとも「新しい保守政治の定着」にまで至るのか。その答えは、高市早苗と萩生田光一、そして有権者の三者がどこまで信頼を共有できるかにかかっている。

ディスカッション

ピンバック & トラックバック一覧

[…] 高市早苗新政権が描く保守再編の全貌|萩生田光一起用の真意と政権戦略 […]