ノーベル賞 2025 日本人 坂口志文氏 制御性T細胞が導く“攻めの予防医療”時代

坂口志文教授とは ― 研究者としての歩みと信念

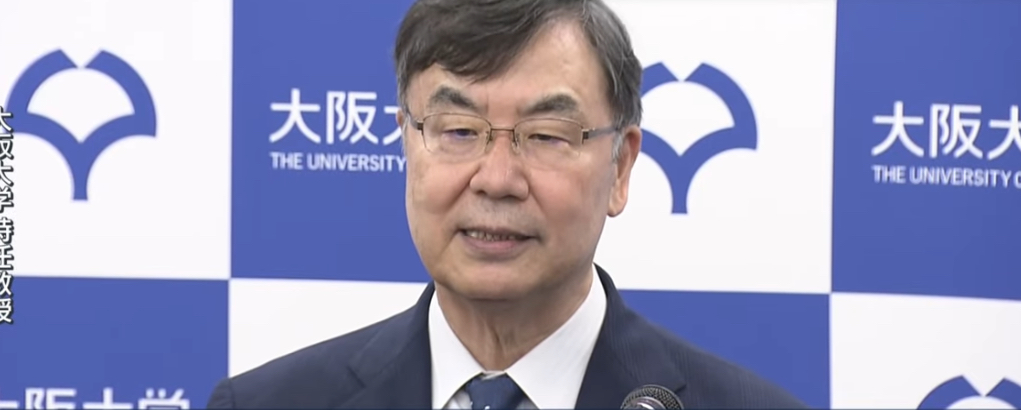

2025年、世界中の科学者や医療関係者が注目する中、大阪大学名誉教授の坂口志文(さかぐち・しもん)氏が、ノーベル生理学・医学賞を受賞しました。その功績は「制御性T細胞(regulatory T cell、略称Treg)」の発見と、それによる免疫の自己制御機構の解明にあります。

坂口教授は1951年、大阪府生まれ。1970年代に京都大学医学部を卒業し、当時まだ未知の領域であった免疫学の世界に足を踏み入れました。彼が研究を始めた頃、免疫とは「敵を排除する仕組み」であると理解されていました。しかし坂口教授は、免疫には“攻撃する力”だけでなく、“抑える力”も必要なのではないかと考えたのです。

この発想が後の世界的発見につながります。1990年代、坂口教授は大阪大学微生物病研究所で、ある特殊なT細胞群が免疫反応を抑制することを突き止めました。それが「制御性T細胞(Treg)」です。Tregは免疫暴走を防ぎ、自分自身の組織を攻撃しないように“ブレーキ”をかける役割を果たしています。

この研究は、長年にわたり世界の研究者たちが探し求めてきた「免疫のバランス機構」の核心を突くものでした。坂口教授の発見によって、自己免疫疾患やアレルギー、さらにはがん免疫の理解が一変したのです。

教授は研究者としての信念をこう語っています。

「科学は、すぐに役に立つとは限らない。しかし、根を深く張った基礎研究こそが、未来の医療を支える土壌になる。」

この姿勢は、世界的に称賛されています。教授が率いる大阪大学の研究グループは、若手研究者の育成にも力を入れ、日本の免疫学のレベルを飛躍的に高めました。実際、教授のもとで学んだ研究者の多くが、現在も世界各地で第一線の研究を続けています。

今回のノーベル賞受賞は、坂口教授個人の栄誉であると同時に、日本の学術・医療界にとっての大きな誇りでもあります。特に「制御性T細胞」という言葉は、今後の教科書に確実に刻まれることでしょう。

そして何より、坂口教授の研究は、関節リウマチなどの自己免疫疾患で苦しむ多くの患者に希望をもたらしました。彼の発見をもとに開発された大阪大学発の治療薬が、実際に多くの人々の健康を支えているのです。

科学への情熱と、人を救いたいという静かな使命感。この二つが坂口志文教授の原動力であり、今回のノーベル賞はその長年の努力に対する最高の形の報いとなりました。

ノーベル賞受賞の背景 ― 制御性T細胞(Treg)の発見とは?

坂口志文教授が2025年のノーベル生理学・医学賞を受賞した最大の理由は、「制御性T細胞(regulatory T cell、略称Treg)」という免疫のブレーキ役を世界で初めて明確に示したことにあります。

免疫とは、体内に侵入したウイルスや細菌、がん細胞など“異物”を攻撃し、排除する仕組みです。ところが、この強力な防御システムが誤って自分自身の細胞や組織を攻撃してしまうと、「自己免疫疾患」が発症します。関節リウマチ、1型糖尿病、全身性エリテマトーデス(SLE)などがその代表例です。

この“免疫の暴走”を抑える仕組みが長年不明だった中で、坂口教授は1980年代後半から90年代初頭にかけて、独自の発想と実験技術で研究を進めました。彼の着想の根底にあったのは、「免疫には、攻撃を止めるメカニズムがあるはずだ」という信念でした。

1995年、教授は画期的な研究論文を発表します。マウスの実験で、ある特定のT細胞群を除去すると、マウスが全身性の自己免疫疾患を発症することを突き止めたのです。この細胞群が「制御性T細胞(Treg)」と名付けられ、免疫抑制の中心的役割を担うことが明らかになりました。

その後、アメリカの研究者メアリー・ブルンコウ(Mary Brunkow)とフレッド・ラムズデル(Fred Ramsdell)による共同研究によって、Tregの機能を支える遺伝子「FOXP3」が発見されます。FOXP3が欠損すると、自己免疫疾患が重症化することから、Tregの存在とその遺伝的基盤が決定的に証明されたのです。

この一連の研究が、今回のノーベル生理学・医学賞授与の直接的な根拠となりました。ノーベル委員会はプレスリリースでこう述べています。

「坂口志文教授、メアリー・ブルンコウ氏、フレッド・ラムズデル氏の発見は、免疫学の教科書を書き換えた。彼らの研究は、免疫がどのように“攻撃”と“抑制”のバランスを保っているかという根本的な疑問に答えた。」

この発見がもたらした影響は計り知れません。制御性T細胞の存在が明らかになったことで、免疫疾患やがん治療の研究方向が大きく変化しました。これまでは「いかに免疫を強化するか」が中心の発想でしたが、Tregの発見によって、「免疫を適切にコントロールする」ことが新たな目標になったのです。

さらに興味深いのは、この発見が単なる基礎理論にとどまらず、臨床応用の道を切り開いた点です。坂口教授らの研究は、自己免疫疾患の治療薬や免疫抑制療法の設計に直接的なヒントを与えました。大阪大学発の創薬ベンチャーでは、Tregの機能を高める分子標的薬や、逆にTregを抑えることでがん免疫を活性化する治療薬の開発も進んでいます。

こうした流れは、日本国内だけでなく世界中に広がり、免疫学の国際的研究ネットワークの礎を築きました。実際、NatureやScienceなどの主要国際誌には、Treg関連の論文が年間数千本以上掲載されるようになっています。

坂口教授の研究がここまで評価されたのは、単なる発見だけでなく、「免疫を守る仕組み」を体系的に説明し、実際の治療や社会実装にまで結びつけた点にあります。まさに、基礎研究が人類の健康を支えるという科学の王道を歩まれたといえるでしょう。

ノーベル賞授賞式では、教授はこう語っています。

「私の研究は、目の前の患者を救うというよりも、“未来の患者”を救うことを目的に始めたものでした。今日、その努力が少しでも実を結んだとすれば、こんなに嬉しいことはありません。」

この言葉こそ、坂口志文教授の科学者としての信念を象徴しています。そしてこの発見は、今後の医療のあり方そのものを変える可能性を秘めているのです。

免疫のブレーキ機構 ― 自己免疫を防ぐ驚異の仕組み

人間の体内には、毎日数千もの異常な細胞が生まれています。免疫系はそれらを監視し、がん化する前に除去する“攻撃システム”として働きます。しかし、この攻撃システムが過剰に反応すると、今度は自分自身の細胞を敵と誤認して攻撃してしまう――これが「自己免疫疾患」です。

ここで重要な役割を果たすのが、坂口志文教授によって発見された「制御性T細胞(Treg)」です。Tregは、免疫反応が暴走しないようにブレーキをかける細胞群であり、まさに免疫の司令塔の中の“安全装置”といえる存在です。

通常、免疫系では「ナイーブT細胞」と呼ばれる未分化のT細胞が、異物を認識すると「エフェクターT細胞」へと分化し、攻撃を開始します。このプロセスは病原体排除に不可欠ですが、過剰になると健康な細胞まで攻撃します。そこでTregが働き、過剰な炎症や免疫応答を抑え、体内のバランスを保つのです。

坂口教授らの研究によって、Tregは転写因子「FOXP3」によって制御されていることが明らかになりました。FOXP3遺伝子に変異が起こると、Tregの数や機能が失われ、重度の自己免疫疾患「IPEX症候群」を発症します。この発見によって、免疫寛容(immune tolerance)という概念が細胞レベルで説明できるようになったのです。

免疫のブレーキ機構は、実は多層的に構成されています。大きく分けて2つの段階があります。

- 中枢性免疫寛容: 胸腺で自己反応性の強いT細胞を除去する段階。

- 末梢性免疫寛容: 生き残ったT細胞の暴走を、Tregなどが抑制する段階。

坂口教授の功績は、この「末梢性免疫寛容」の存在を実験的に証明し、免疫制御の全体像を完成させた点にあります。つまり、Tregは免疫の“第二の防御線”として、自己免疫疾患の発症を防ぐ鍵を握っているのです。

近年の研究では、Tregがどのようにして抑制機能を発揮しているかも徐々に解明されてきました。Tregはサイトカインと呼ばれる情報伝達物質(IL-10、TGF-βなど)を放出し、周囲の免疫細胞の活性化を抑えます。また、抗原提示細胞(樹状細胞など)との直接接触によっても免疫反応を制御しています。

さらに、最新の研究ではTregが「組織修復」にも関与していることがわかってきました。例えば、心筋梗塞後の心臓や筋肉の再生を促す働き、皮膚や腸粘膜の炎症を抑えて治癒を早める効果などが報告されています。つまり、Tregは単に“抑える細胞”ではなく、“治す細胞”としても注目されているのです。

このように、免疫のブレーキ機構は、体の恒常性を保つ上で欠かせない要素です。Tregの機能低下は、自己免疫疾患や慢性炎症の原因になり、逆にTregが過剰に働くと、がん細胞が免疫攻撃を逃れる原因になります。そのため、Tregのバランスを適切に調節することが次世代医療の鍵とされています。

坂口教授の発見以降、世界中でTregを標的とした治療法の研究が急速に進展しています。自己免疫疾患ではTregを活性化させる薬剤(低用量IL-2療法など)が臨床試験段階に入り、がん治療ではTregを抑制する免疫チェックポイント阻害薬との併用研究が進んでいます。

日本国内では、大阪大学・京都大学・理化学研究所などの連携で、Tregを用いた細胞療法の実用化も始まっています。患者自身のTregを分離・培養して再び体内に戻すことで、免疫暴走を抑えるという新しい再生医療アプローチです。

このように、坂口教授の研究は「免疫の攻撃」と「抑制」の二つのバランスを科学的に証明し、医学の新しい扉を開きました。教授が30年以上かけて追求してきたテーマが、今や医療現場に結実しようとしているのです。

免疫とは戦うだけの仕組みではなく、調和を生み出すシステムである――この視点の転換こそ、坂口志文教授の最大の貢献といえるでしょう。

臨床応用 ― 関節リウマチからがん治療まで広がる可能性

坂口志文教授の発見した「制御性T細胞(Treg)」は、免疫の抑制機構を理解する上で革命的な概念でしたが、その意義は基礎研究にとどまりません。現在、Tregのメカニズムを応用した治療法が次々と臨床段階に進んでおり、自己免疫疾患やがん治療、さらには臓器移植や再生医療の分野にまで広がりを見せています。

自己免疫疾患 ― 免疫の“暴走”を鎮める新戦略

関節リウマチ、1型糖尿病、多発性硬化症、潰瘍性大腸炎などの自己免疫疾患では、免疫細胞が誤って自分の体を攻撃することで炎症や臓器障害が起こります。これらの疾患は従来、ステロイドや免疫抑制剤で炎症を抑えるしか方法がありませんでした。

しかし、Tregの存在が明らかになったことで、免疫を「全面的に抑える」のではなく、「必要なところだけ調整する」治療法の開発が可能になりました。Tregは免疫反応をピンポイントで制御するため、副作用が少なく、長期治療にも適しています。

現在、日本を含む世界各国で進められているのが、低用量IL-2療法です。これは、免疫活性を高めすぎずにTregだけを選択的に活性化する治療法で、関節リウマチやループスの臨床試験で有望な結果が報告されています。大阪大学の研究チームは、IL-2を微量投与することでTreg数を増やし、症状改善につなげるメカニズムを明らかにしました。

また、坂口教授の研究室から派生した創薬ベンチャー「RegCell(レグセル)」では、患者自身のTregを採取・増殖させて体内に戻す細胞治療の臨床応用を進めています。この手法は、関節リウマチや自己免疫性肝炎、クローン病などに対して安全性の高い新しい治療選択肢となる可能性があります。

がん免疫療法 ― ブレーキを外して“攻撃力”を取り戻す

一方で、Tregの研究はがん治療にも大きな影響を与えました。がん細胞は免疫の監視から逃れるため、腫瘍の周囲にTregを集めて免疫応答を抑制します。つまり、がんにとってTregは“防御壁”のような存在なのです。

この発見から生まれたのが、免疫チェックポイント阻害薬という治療法です。これは、免疫細胞(特にT細胞)が持つブレーキ分子(PD-1、CTLA-4など)を解除し、がん細胞への攻撃を再び可能にする仕組みです。2018年にノーベル賞を受賞した本庶佑教授(京都大学)によるPD-1研究も、このTregの概念と密接に関係しています。

坂口教授の発見した「免疫のブレーキ機構」は、がん免疫療法の理論的基盤を支える存在となりました。現在では、Tregを一時的に抑制することで、がん免疫を強化する治療戦略が世界中で研究されています。大阪大学や理研を中心に、Tregの局所的な抑制によって免疫バランスを崩さずに抗腫瘍効果を高める試みが進んでいます。

移植医療 ― 免疫寛容を誘導し、拒絶反応を防ぐ

臓器移植における最大の課題は「拒絶反応」です。免疫が移植された臓器を“異物”と認識して攻撃するため、患者は生涯にわたって免疫抑制剤を服用する必要があります。

そこで注目されているのが、Tregを活用した免疫寛容誘導療法です。移植前にTregを投与することで、体が新しい臓器を“自分のもの”として受け入れるようにする試みが始まっています。実際、腎移植や肝移植の臨床試験で、Treg細胞療法が拒絶反応を大幅に軽減する結果が報告されています。

再生医療とTreg ― “治す免疫”への進化

近年、Tregの機能は免疫抑制だけでなく、組織修復や再生の促進にも関係していることが明らかになりました。心筋梗塞後の心臓、脳梗塞後の神経、腸や皮膚の炎症などで、Tregが損傷部位の修復を助けることが報告されています。

理化学研究所や大阪大学の共同研究では、Tregが線維芽細胞や上皮細胞と連携して「炎症後の修復スイッチ」を入れる仕組みが解明されつつあります。この研究は、自己免疫疾患治療に加えて、慢性疾患や加齢関連疾患への応用を見据えています。

未来の医療への布石

坂口志文教授の研究が示した「免疫を制御する」という概念は、21世紀の医療に新たな方向性をもたらしました。攻撃型の医療から、調和型・再生型の医療へ――。その中心にあるのが、制御性T細胞の働きです。

教授はインタビューでこう語っています。

「免疫とは、戦うことだけではなく、共存の科学でもある。免疫を理解することは、人間の生命の本質を理解することにつながる。」

この言葉が示すように、Treg研究は今や単なる病気治療の枠を超え、「健康寿命の延伸」や「免疫の再教育」といった次世代医療の基盤となりつつあります。

大阪大学発の研究が世界を変えた ― 研究環境と支援体制

坂口志文教授のノーベル賞受賞は、個人の功績であると同時に、日本の研究環境、特に大阪大学が長年築き上げてきた「基礎研究を尊重する文化」の結実でもあります。大阪大学は戦後日本の免疫学研究をけん引してきた大学であり、多くの世界的発見を生み出してきました。

大阪大学の免疫学の伝統

大阪大学の免疫研究の歴史は古く、第二次世界大戦直後に設立された「微生物病研究所(微研)」がその中心を担ってきました。この研究所は感染症や免疫、ウイルス学などの分野で世界トップクラスの成果を挙げており、日本のライフサイエンスの象徴的存在です。

坂口教授もこの微研に長年所属し、制御性T細胞(Treg)の発見に至る研究をここで行いました。微研の特徴は、学際的な研究環境です。免疫学、ウイルス学、遺伝子工学、分子生物学など異なる専門分野の研究者が隣り合わせで研究を進め、互いに刺激し合う風土があるのです。

教授はかつてこう語っています。

「免疫学は“ひとつの学問”ではなく、生命科学全体の交差点にある。だからこそ、垣根を超えた対話と協働が必要だ。」

この大阪大学の自由で開放的な研究文化が、制御性T細胞の発見を後押ししたといっても過言ではありません。実際、Treg研究には免疫学だけでなく、遺伝子解析技術、フローサイトメトリー、動物実験技術など、複数の領域の専門性が結集しています。

研究支援と国家プロジェクト

坂口教授の研究は、文部科学省の科学研究費助成事業(科研費)や日本学術振興会の特別推進研究など、長期的な支援を受けて進められました。大阪大学は独自に「フロンティア免疫学プロジェクト」や「未来医療開発機構」を設立し、基礎研究から臨床応用までを一貫して支援する体制を整えています。

また、2020年代以降、日本政府は「健康・医療戦略」を掲げ、基礎研究を国家安全保障の一部と位置づけるようになりました。特に新型コロナウイルス感染症を経て、免疫学やワクチン開発、創薬研究の重要性が再認識され、研究者への長期的投資が強化されています。

大阪大学はこれを受けて、産学官連携の取り組みを拡大。製薬企業やベンチャー企業と協力し、研究成果を社会に還元する「トランスレーショナルリサーチ(橋渡し研究)」を推進しています。Treg研究を応用した治療薬の開発や、免疫制御技術を用いた新規ワクチンプラットフォームの構築などが進行中です。

若手研究者の育成と国際展開

坂口教授は後進の育成にも力を注いできました。教授が率いた研究室は、多くの若手研究者を世界に送り出しており、現在では欧米・アジア各国で独立した研究チームを率いる者も少なくありません。

大阪大学では、留学生やポスドクを積極的に受け入れ、国際共同研究のハブとしての機能を強化しています。アメリカのスタンフォード大学やドイツのマックス・プランク研究所との連携を通じて、免疫研究のグローバルネットワークが形成されました。

教授の研究哲学である「自由な発想と挑戦を恐れない姿勢」は、次世代研究者たちの精神的支柱となっています。ノーベル賞受賞後、教授は記者会見で次のように語りました。

「若い研究者たちが、自分の好奇心を信じて研究を続けられる環境を守ることが、何より大切だと思います。」

この言葉は、大阪大学が今後も「基礎研究を尊ぶ大学」としての道を歩み続けることを示しています。

大阪大学発の創薬ベンチャーの台頭

坂口教授の発見を社会実装に結びつける動きとして注目されるのが、大学発ベンチャー「RegCell株式会社」や「ImmunoFrontier社」などの存在です。これらの企業は、大阪大学の研究成果を基盤に、免疫制御技術を用いた新薬開発を進めています。

特にRegCellは、Treg細胞を利用した細胞治療の商業化を目指し、関節リウマチや自己免疫性肝炎の臨床試験を展開中です。また、ImmunoFrontier社は、がん免疫療法においてTregの抑制をターゲットとする抗体医薬の開発を進めており、国内外の投資家からも注目を集めています。

こうした大学発の創薬ベンチャーは、研究成果をスピーディーに社会に還元するための「橋渡し役」として機能しています。坂口教授の業績は、単なる学術的発見にとどまらず、実際の産業・医療イノベーションを生み出す原動力となっているのです。

大阪大学が示したモデル ― 基礎から応用へ

大阪大学の取り組みは、基礎研究から臨床応用、さらに社会実装までを一体的に支援する理想的なモデルです。日本国内では、まだ多くの基礎研究が「論文止まり」になってしまうことが課題とされていますが、大阪大学はその壁を乗り越えようとしています。

基礎研究者と臨床医、企業研究者が同じキャンパス内で議論し、社会に役立つ形で研究成果を具現化する。この“知の循環”が生まれる仕組みこそが、坂口教授のような世界的発見を可能にした背景です。

教授の発見は、個人の才能だけでなく、「挑戦を支える環境」があってこそ生まれたもの。大阪大学という学問の土壌が、世界に新たな医療の希望をもたらしたのです。

日本の免疫学が世界をリードする理由

2025年のノーベル生理学・医学賞受賞により、日本の免疫学研究が世界トップレベルにあることが改めて証明されました。坂口志文教授をはじめ、本庶佑教授(PD-1発見)、利根川進博士(抗体遺伝子の多様性解明)など、日本の免疫学者は過去数十年にわたって世界的な発見を次々と成し遂げています。

なぜ日本から、これほど多くのノーベル賞級の成果が生まれるのでしょうか。その理由を紐解くと、「研究文化」「教育」「社会的価値観」「政策支援」という4つの要素が密接に関係していることが見えてきます。

1. 基礎研究を尊重する文化

日本の研究機関、とくに大阪大学や京都大学などの旧帝大系には、「すぐに役立たなくても、本質を探求する研究を重視する」文化があります。坂口教授も、まさにこの哲学の体現者でした。

教授は、制御性T細胞(Treg)を発見するまでの約10年間、成果が出ない苦しい時期を過ごしています。それでも研究をやめなかったのは、「いつか必ず医学の常識を変える発見ができる」という信念があったからです。こうした“粘り強い基礎研究”を支える環境こそが、日本の科学の底力です。

実際、ノーベル賞を受賞した日本人科学者の多くが、研究テーマを30年以上にわたって追い続けています。短期的成果を求めず、好奇心に基づく自由な研究を尊重する風土が、世界的発見を生み出す原動力になっているのです。

2. 学際的・協働的な研究体制

日本の免疫学の特徴は、「学際的融合」が進んでいることです。免疫学は、生物学・遺伝学・薬学・情報科学などの複合領域にまたがる分野であり、多様な専門家が連携することが不可欠です。

大阪大学の微生物病研究所や京都大学の免疫ゲノム学ユニットでは、異分野の研究者が同じラボで研究を行うスタイルが定着しています。分野の垣根を超えて知見を共有することで、発想の転換が生まれやすいのです。

坂口教授のTreg研究も、遺伝子工学・免疫学・病理学の知識が融合した成果でした。教授自身、「免疫はチームプレーの学問」と語っています。この“協働の文化”が、日本の免疫学を世界レベルへと押し上げました。

3. 教育と人材育成の質

日本の免疫学教育は、大学院レベルで非常に体系的に行われています。大阪大学、東京大学、九州大学などでは、免疫学専攻の大学院プログラムが整備され、実験技術だけでなく倫理観・国際性を重視した教育が行われています。

また、日本学術振興会(JSPS)の特別研究員制度や科学技術振興機構(JST)の育成事業によって、若手研究者が自立して研究できる環境が整っています。坂口教授も、若い研究者に対して「自由な発想を奨励し、失敗を恐れない姿勢」を常に説いてきました。

その結果、日本から世界に羽ばたく免疫学者が次々と誕生しています。現在、アメリカ・欧州・アジア各地の主要研究機関で活躍する日本人研究者の数は過去最高に達しています。

4. 政策と社会の支援

科学立国を掲げる日本では、政府が基礎科学の持続的支援を強化しています。近年では「健康・医療戦略」「ライフサイエンス国家プロジェクト」「創薬力強化政策」などが次々と実施され、免疫学研究が重点分野に指定されています。

また、国民の科学リテラシーが高く、社会全体が研究への理解を深めている点も大きな強みです。坂口教授のノーベル賞受賞に際しても、SNSやメディアでは「基礎研究の重要性を再認識した」「大阪大学の誇り」といった称賛の声が広がりました。

政治面でも、研究者出身の議員や専門家が「攻めの予防医療」「健康安全保障」を掲げ、研究支援政策を推進しています。こうした流れは、坂口教授のような研究者を支える基盤になっているのです。

5. 日本特有の研究哲学 ― 謙虚さと執念

日本の研究者には、成果を誇示するよりも、地道に実験を積み重ねる姿勢が根付いています。坂口教授も常に「発見は偶然ではなく、日々の努力の積み重ねの結果」と語っており、科学に対する謙虚な姿勢が印象的です。

また、日本人研究者の特徴として、「他人の成功を支えること」に喜びを見いだす文化も挙げられます。坂口教授の研究チームでは、全員が“主役”として成果を共有し合う文化があったといいます。この協調的な精神は、欧米の競争的な研究スタイルとは対照的です。

6. 世界から見た日本の免疫学

海外メディアも、日本の免疫学研究を高く評価しています。『Nature Immunology』誌は2025年の社説で、「日本の免疫学者たちは、免疫制御と疾患治療の新時代を切り拓いた」と論評しました。また、スウェーデン王立科学アカデミーも「日本は免疫寛容の概念を確立した国」と評しています。

このような国際的評価は、日本の科学研究の信頼性と独創性の高さを裏付けています。基礎研究に真摯に取り組む姿勢が、国境を越えて尊敬を集めているのです。

7. 今後への展望 ― 科学立国の復権へ

坂口教授のノーベル賞受賞は、日本の科学政策に新たな追い風を与えました。政府は「若手研究者1000人支援プロジェクト」や「大学ファンド100兆円構想」など、長期的研究投資を拡大しています。これらの政策が実現すれば、日本は再び科学立国としての地位を確固たるものにできるでしょう。

免疫学の分野では、人工知能(AI)や量子計算を組み合わせた新しいモデリング技術も導入され、研究のスピードが加速しています。大阪大学や理化学研究所は、AI解析による免疫細胞シミュレーションの共同研究を進めており、未来の個別化医療実現を目指しています。

このように、日本の免疫学は「伝統」と「革新」が共存する稀有な分野です。坂口志文教授の発見を起点に、今後さらに多くの世界的ブレークスルーが生まれていくでしょう。

日本の免疫学が強いのは、単に技術や資金の問題ではありません。それは、科学を“人を救う知恵”として信じる文化が、社会全体に根づいているからです。

今後の医療・政策への影響 ― 攻めの予防医療と基礎研究支援

坂口志文教授のノーベル賞受賞は、単なる学術的快挙にとどまりません。それは日本の医療政策や科学技術戦略、さらには「国としての健康安全保障」のあり方を大きく変える転機でもあります。

教授の研究テーマである「制御性T細胞(Treg)」は、免疫のバランスを整えることによって病気を防ぐ仕組みを示しました。この概念は、「治療中心の医療」から「予防と制御の医療」への転換を促すものです。まさに今、日本が目指す「攻めの予防医療」の科学的基盤といえるでしょう。

1. 予防医療への応用 ― “発症させない医療”へ

これまでの医療は、病気が発症してから治療する「事後対応型」でした。しかしTregのメカニズムが解明されたことで、免疫の異常を早期に検出し、発症前に制御する「予防型医療」が現実味を帯びています。

大阪大学と厚生労働省の共同研究では、健康診断時にTregの比率を測定し、免疫バランスの崩れを可視化する技術が検討されています。将来的には、Tregの活性状態をモニタリングすることで、関節リウマチや糖尿病など自己免疫疾患のリスクを事前に予測できるようになる可能性があります。

また、Tregを標的とした栄養療法や生活習慣改善プログラムも注目されています。腸内細菌叢のバランスがTregの誘導に関係していることがわかっており、発酵食品や食物繊維の摂取が免疫寛容を高める効果を持つことが報告されています。免疫学の知見が、今後の「パーソナル予防医療」に活かされていくでしょう。

2. 健康医療安全保障 ― 基礎研究を国の柱に

2020年代以降、感染症や慢性疾患の拡大を受け、各国が「健康を国防の一部」と位置づけるようになっています。日本政府も「健康医療安全保障政策」を掲げ、医療物資やワクチンの自給体制だけでなく、基礎研究への継続投資を明言しています。

坂口教授のノーベル賞受賞は、まさにこの政策理念を象徴する出来事でした。基礎研究は短期的な利益を生みませんが、国家としての科学的自立性を守るうえで欠かせないものです。教授の功績が示したのは、「基礎の力が国を守る」という事実です。

政府は2025年度から「免疫イノベーション国家プロジェクト」を始動させ、大学・企業・公的機関が連携して免疫研究を支援する新たな枠組みを整えています。予算規模は年間500億円規模とされ、世界有数の免疫研究拠点を日本国内に構築する方針です。

これにより、Tregを応用した再生医療、自己免疫疾患治療、がん免疫療法などの研究開発が一層加速することが期待されています。

3. 科学者と政策の対話 ― “現場の声”を政策へ

坂口教授は、科学者が社会や政策と対話する重要性を常に訴えてきました。教授は記者会見で次のように述べています。

「科学は政治から距離を置くべきだという考えもある。しかし、本当に国民の健康を守るためには、科学者が政策の中に入って意見を述べるべきだと思う。」

この発言は、研究と政策の橋渡しを進めるうえで大きな意味を持ちます。免疫学のような基礎科学を理解し、適切に支援できる政治リーダーの存在が求められています。

実際、自民党の総裁選や国会審議でも、「攻めの予防医療」「基礎研究支援」「免疫医療国家戦略」といったテーマが議論されるようになり、政治の中で科学が重要な位置を占めるようになりました。

4. 産学連携による医療イノベーション

大阪大学を中心とした免疫研究は、すでに産業界との協働を生み出しています。Treg関連の創薬、バイオマーカーの開発、AIによる免疫データ解析など、産学連携のプロジェクトが数多く進行中です。

たとえば、大阪大学発のベンチャー企業RegCellは、自己免疫疾患向けのTreg細胞療法を開発中であり、臨床試験フェーズに入りました。経済産業省もこの分野を「次世代医療産業」として位置づけ、投資促進を進めています。

また、製薬企業との共同研究により、Tregの活性化を誘導する新規低分子化合物や、Tregの抑制を標的とする抗体医薬の開発も進んでいます。これらの成果は、将来的に日本発の新薬として世界市場に展開されることが期待されています。

5. 科学コミュニケーションと社会理解

坂口教授の受賞をきっかけに、一般市民の間でも「免疫」や「基礎研究」という言葉が広く浸透しました。教授自身がテレビ出演や講演で丁寧に解説したこともあり、科学を身近に感じる人が増えています。

教授は常に、「研究は社会の理解と信頼の上に成り立つ」と語ってきました。科学コミュニケーションの重要性が高まる中で、専門家が正確な情報をわかりやすく発信することが、研究支援の土壌を広げる鍵になります。

6. 今後の課題 ― 研究者を支える仕組みづくり

一方で、日本の研究現場が抱える課題も存在します。長時間労働やポスト不足、研究費の配分格差など、若手研究者の環境改善は喫緊の課題です。坂口教授も、「才能があっても続けられない若者が多い」と指摘しています。

政府は「博士人材育成5万人計画」などを通じて支援を拡充していますが、研究の継続性を担保する仕組みの整備が不可欠です。坂口教授のような基礎科学者が安心して研究を続けられる環境こそが、未来のノーベル賞を生む礎となるでしょう。

7. 科学立国としての未来

坂口教授のノーベル賞は、科学が国家の力であり、未来への希望であることを改めて示しました。予防医療・免疫医療・創薬の分野で世界をリードするためには、政治・産業・教育・国民が一体となって基礎研究を支えることが必要です。

「攻めの予防医療」とは、病気になる前に対策を打ち、健康寿命を延ばすだけでなく、社会全体の医療コストを削減し、国の競争力を高める戦略でもあります。その根幹にあるのが、坂口教授の発見した免疫制御の科学なのです。

科学を支えることは、人を守ること。坂口志文教授の受賞は、その原点を私たちに思い出させてくれました。

まとめ ― 坂口教授の功績が示す「科学の力」と日本の未来

2025年、坂口志文教授(大阪大学名誉教授)がノーベル生理学・医学賞を受賞したというニュースは、日本中に大きな感動をもたらしました。教授が40年以上にわたって探求し続けた「制御性T細胞(Treg)」の研究は、免疫の常識を覆し、人類の医療の未来を切り拓いた歴史的成果です。

教授の発見は、単に一つの病気を治す技術ではなく、「免疫とは何か」という生命の根本を理解する新たな視点を提示しました。そしてそれは、「病気を治す」医療から「病気を防ぎ、共に生きる」医療へのパラダイムシフトをもたらしたのです。

1. 科学への信念が生んだ奇跡

坂口教授がTregを発見した1990年代、免疫学の主流は「いかに免疫を活性化させるか」という方向でした。免疫に“抑える”側面があるという発想は、当時ほとんど受け入れられなかったといいます。

それでも教授は、「免疫には攻撃と制御の両方がある」という信念を曲げず、地道な実験を重ねました。その粘り強さと、真理を追求する純粋な好奇心こそが、世界的発見につながったのです。

教授の言葉を借りれば、

「科学は裏切らない。努力を続ければ、必ず自然が答えを見せてくれる。」

ということ。まさに、研究者の理想を体現した生き方といえるでしょう。

2. 人を救う科学、社会を変える科学

坂口教授の研究は、免疫学の理論を変えただけでなく、実際に多くの患者の命を救う医療へと結実しました。大阪大学発の新薬や細胞治療は、関節リウマチ・自己免疫性肝炎・潰瘍性大腸炎などの治療に応用され、かつて難病とされた疾患に希望を与えています。

また、Tregの概念はがん免疫療法にも応用され、免疫チェックポイント阻害薬との併用により、がん治療の効果を高める新戦略が確立されつつあります。基礎研究が社会の現場を動かし、患者の笑顔につながる――それこそが科学の真の価値です。

3. 「基礎研究こそ国の力」

坂口教授の受賞は、日本社会に対しても重要なメッセージを投げかけました。それは、「基礎研究こそが国家の土台である」ということです。

経済的な成果が見えにくい基礎科学こそ、未来の技術革新や国民の健康を支える“根”の部分です。坂口教授の発見がノーベル賞に結びつくまで40年近くかかったように、科学の進歩には時間がかかります。だからこそ、国が長期的視点で研究を支え続ける姿勢が求められるのです。

教授は授賞式のスピーチでこう述べました。

「今日の私の成果は、私ひとりの力ではありません。日本の研究者たち、そして日本という国が、長い時間をかけて科学を信じてくれた結果です。」

この言葉には、科学と社会の理想的な関係が凝縮されています。

4. 日本の未来を拓く免疫学

日本は今、少子高齢化や医療費の増大といった課題に直面しています。その解決の鍵を握るのが、まさに「免疫」と「予防医療」の科学です。Tregの研究が進めば、自己免疫疾患・がん・アレルギー・感染症など、あらゆる疾患を「未然に防ぐ」未来が現実になります。

さらに、Tregが関与する「組織修復」「再生医療」「アンチエイジング」の研究は、健康寿命の延伸やQOL(生活の質)の向上に直結します。つまり、免疫学は単なる病気の学問ではなく、人生100年時代を支える“社会の基盤科学”なのです。

5. 科学が希望になる社会へ

坂口志文教授の受賞によって、多くの人が改めて「科学の力」を感じました。政治、経済、教育、そして個々の生活――すべての分野で、科学は希望を生み出す原動力になります。

今回のノーベル賞は、偶然の成果ではなく、長年にわたる努力と信念の積み重ねの結晶です。そしてそれは、これから科学を志す若者たちにとっての灯りとなりました。

教授はスピーチの最後にこう語りました。

「若い人たちに伝えたいのは、成功を急がず、自分の知的好奇心を信じることです。真理を追い求める姿勢こそが、科学の原動力です。」

このメッセージは、世代を超えて受け継がれていくことでしょう。

6. 終わりに ― 科学の力を社会の力に

坂口教授のノーベル賞受賞は、日本の免疫学の誇りであり、同時に社会全体への課題でもあります。科学を支えるのは研究者だけではなく、資金を提供する国、研究を理解する市民、そして次の世代を育てる教育現場です。

「科学の力を社会の力へ」――それこそが、坂口志文教授が一生をかけて示してくれたメッセージです。免疫の仕組みが体を守るように、科学の力が社会を守る。そんな未来を築くために、今こそ日本全体が動き出す時です。

坂口教授、そして大阪大学の研究者の皆様、本当におめでとうございます。

あなた方の研究が示してくれた「知の光」は、これからも日本と世界を照らし続けることでしょう。

ディスカッション

ピンバック & トラックバック一覧

[…] […]