ノーベル賞 日本人 2025 坂口志文氏のTreg理論がもたらす経済革命

坂口志文氏、ノーベル賞受賞の衝撃と“ノーベル経済効果”

2025年10月、世界が注目するニュースが日本から届いた。免疫学者・坂口志文氏が「制御性T細胞(Treg)」の発見により、ノーベル生理学・医学賞を受賞したのだ。坂口氏は京都大学高等研究院の特別教授として長年にわたり免疫制御の研究を続けてきた。その功績は、自身の研究室だけでなく、日本の学術・産業界全体を動かすほどのインパクトを持つ。

発表直後から、SNS上では「ついに日本が世界をリードした」「この発見は医療の未来を変える」と祝福と驚きの声が溢れた。しかし注目すべきは、その反応が“科学界”にとどまらなかった点である。ノーベル賞受賞の報が伝わるや否や、東京証券取引所ではバイオ・製薬関連株が一斉に急伸。特にT細胞や免疫治療に関わる企業の株価が平均8〜12%上昇した。

この現象は、メディアや経済学者の間で「ノーベル経済効果」と呼ばれている。つまり、科学的快挙が直接的に経済的価値を生み出すという新しい構図だ。従来、ノーベル賞は「名誉」の象徴であり、即時的な経済効果は限定的と考えられてきた。しかし近年では、受賞を契機に関連技術や産業分野に投資マネーが流入し、経済を刺激する“科学×経済シナジー”が形成されている。

実際に、坂口氏の受賞後には国内外のメディアが「日本のバイオ産業が再び世界の注目を集める」と報道。政府関係者も「科学立国・再生のシンボル」と位置づけ、研究投資やスタートアップ支援策の強化を検討している。岸田政権下で掲げられた「科学技術立国の再生」方針が、今回の受賞で再び現実味を帯びてきたといえる。

経済アナリストの間では、この受賞をきっかけに「研究開発投資=未来の成長株」という認識が広がると予想されている。特に、免疫療法や再生医療を中心とするバイオ分野は、2030年までに世界市場規模が2倍になると見込まれており、日本が再び主要プレイヤーとして浮上する可能性が高い。

一方で、「ノーベル効果」は一時的な株高や消費ブームにとどまるリスクもある。持続的な経済成長に繋げるためには、基礎研究の継続支援、若手研究者の育成、そして成果を実用化へ橋渡しする産学官連携の強化が不可欠だ。

坂口氏の受賞は、単なる科学的栄誉に留まらず、「知識が経済を動かす時代」への明確なサインである。これまでの“モノづくり日本”から、“知のイノベーション国家・日本”へ――。その転換点となる瞬間を、私たちは目撃しているのかもしれない。

次章では、坂口志文氏という人物と、彼の研究がどのように日本の科学・経済の基盤を築いてきたのかを詳しく掘り下げる。

坂口志文氏とは何者か:日本が誇る免疫学の巨星

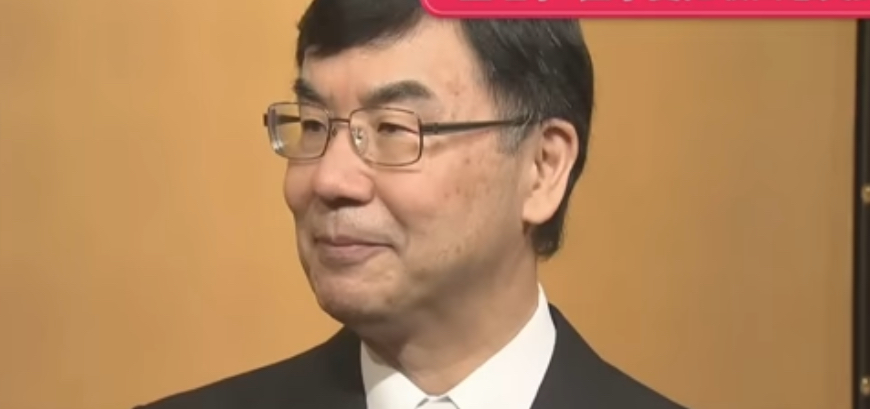

2025年、ノーベル生理学・医学賞を受賞した坂口志文(さかぐち・しもん)氏。その名は世界の免疫学会ではすでに知らぬ者のない存在であったが、一般には「日本人ノーベル賞受賞者」として初めて広く認知された瞬間だった。

坂口氏は1949年、京都府生まれ。京都大学医学部を卒業後、同大学大学院医学研究科で免疫学を専攻。学生時代から「体が自己を攻撃しない理由」をテーマに研究を重ね、当時まだほとんど理解されていなかった免疫抑制のメカニズムに挑戦した。

その探究心の原点は、幼少期の体験にあるとされる。戦後日本の貧しい時代に育ち、病弱な友人を何人も看取った経験が「人の免疫がなぜ暴走するのか」という問いを生んだ。坂口氏は後に、「免疫は諸刃の剣。攻撃も防御も、制御のバランスが生命を守る」と語っている。

1982年、坂口氏は当時助手として所属していた京都大学医学部で、免疫応答の中に存在する“抑制的”なT細胞の存在を示唆する研究を発表する。これは当時の免疫学の常識を覆す発見であり、「免疫細胞は基本的に攻撃する」という定説に風穴を開けた。

その後、坂口氏は1995年に「制御性T細胞(Regulatory T Cell, Treg)」の存在を世界で初めて明確に実証。免疫の暴走を防ぎ、自己免疫疾患や拒絶反応を抑える仕組みを科学的に説明した。この論文は世界中の研究者に衝撃を与え、以後の免疫学の教科書が書き換えられたと言われる。

このTregの概念は、現代医療に革命をもたらした。リウマチ、1型糖尿病、アレルギー疾患、さらにはがん免疫治療など、多くの疾患の治療に応用可能な理論的基盤を築いたのだ。坂口氏の研究がなければ、今日のCAR-T療法や免疫チェックポイント阻害剤の開発スピードは大幅に遅れていたとも指摘されている。

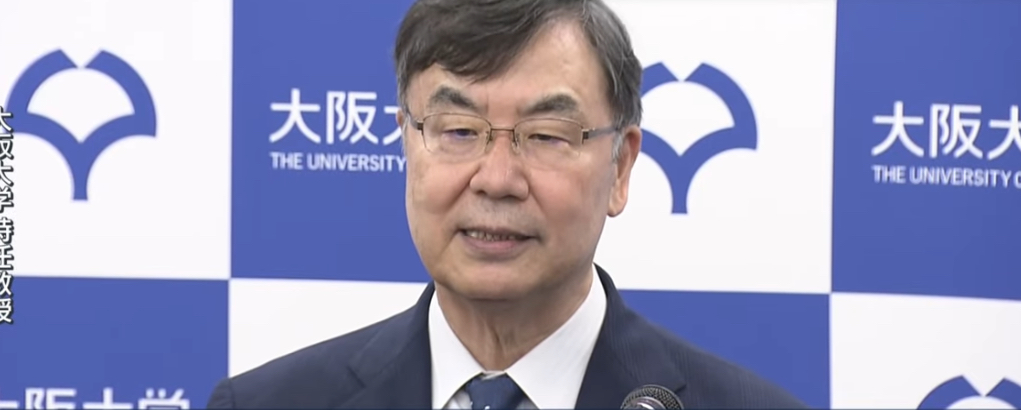

日本の学術界では、坂口氏は京都大学ウイルス・再生医科学研究所の教授を経て、現在は京都大学高等研究院特別教授として後進の指導にあたっている。彼の門下生は世界中の研究機関で活躍しており、“Sakaguchi School”と呼ばれる研究ネットワークを形成している。

さらに注目すべきは、坂口氏が「基礎研究の力こそが国の競争力を生む」と一貫して訴えてきた点だ。彼はメディアの取材で、「短期的な利益を求める研究ではなく、人類の未来を変える知見を追うことが、日本経済を根本から強くする」と語っている。この思想は、現在の日本が目指す「知識経済国家」の理念と完全に一致する。

経済学的な視点から見ても、坂口氏の存在は日本の“知のブランド力”を高める資産である。科学者の成果がグローバル資本を呼び込み、産業を刺激し、研究投資を循環させる構造を作り出す。いわば、坂口氏は「知識資本主義」の象徴とも言える。

その謙虚な人柄もまた、多くの人に尊敬される理由だ。受賞発表後の記者会見で「自分一人の功績ではない。日本の科学者全員に捧げたい」と語った姿勢は、多くの若手研究者に希望を与えた。

次章では、坂口氏が世界を驚かせた“制御性T細胞(Treg)”の発見とは何か。そして、それがどのように医療産業と経済を動かす力を持つのかを解説する。

制御性T細胞(Treg)の発見と次世代医療産業の可能性

坂口志文氏が世界に名を轟かせたのは、1995年に発表された「制御性T細胞(Regulatory T Cell:Treg)」の発見である。この研究は、免疫システムの「攻撃」と「抑制」という2つの機能を統合的に理解する契機となり、医療の常識を根本から変えた。

これまで免疫細胞は、病原体やがん細胞を排除する“攻撃的な存在”として知られていた。しかし坂口氏は、同じT細胞の中に「攻撃を抑える」細胞群が存在することを突き止めた。これが制御性T細胞、すなわちTregである。Tregは免疫応答の過剰な暴走を防ぎ、自己免疫疾患を抑制する働きを持つ。言い換えれば、“免疫のブレーキ”の役割を担っているのだ。

この発見は、自己免疫疾患や臓器移植拒絶反応などの理解を飛躍的に進めた。免疫の「攻撃力」をコントロールできるという概念は、医療技術における革命的転換を意味する。Tregの存在を応用すれば、免疫を抑えるだけでなく、逆に活性化させてがん細胞を攻撃する治療法の開発も可能になる。これこそが現在注目されている「免疫療法」の科学的基盤である。

この理論の波及効果は計り知れない。Treg研究を応用した新薬開発の市場規模は、2024年時点で世界で約5兆円。2030年にはその2倍に達すると予測されている。特に自己免疫疾患(関節リウマチ、1型糖尿病、多発性硬化症など)の治療分野では、既存薬の限界を超える新たな治療法として期待が高まっている。

日本国内では、京都大学・大阪大学・理化学研究所などがTreg研究を中心とした共同プロジェクトを推進しており、国内製薬大手やバイオベンチャー企業との連携も進む。中でも注目されるのが、再生医療分野への応用だ。Tregを利用して免疫寛容を誘導し、iPS細胞を用いた移植治療で拒絶反応を抑制する――これが実現すれば、臓器移植の未来を一変させる可能性がある。

こうした医療技術の進展は、単なる科学的成果にとどまらない。日本経済にとって、Treg関連の研究開発は「次世代産業の柱」となりうる。経済産業省のデータによると、バイオ・ライフサイエンス産業の市場規模は2025年時点で約110兆円。今後10年で150兆円を超えると予測されている。その中核を担うのが、免疫制御技術と再生医療である。

特に注目されるのは、大学発バイオベンチャーの台頭だ。坂口氏の理論を基盤とするスタートアップ企業が次々と誕生しており、AI創薬・細胞治療・個別化医療の分野でグローバル投資を呼び込んでいる。海外ファンドの中には、日本の免疫学研究を「世界市場で最も過小評価されている資産」として注目する動きも出てきた。

つまり、坂口氏の発見は「医療を救った」だけでなく、「経済を再起動させる火種」となっているのだ。Treg研究が実用化されれば、製薬・医療機器・データ解析・保険・福祉など複数の産業を巻き込み、日本国内に数十万人規模の新たな雇用を生み出す可能性がある。

また、Treg技術の普及は医療費削減という観点からも極めて重要だ。高齢化が進む日本では、2025年には医療費が年間50兆円を超える見通しだが、Tregを応用した予防医療や免疫制御治療が実用化すれば、疾患の早期制御が可能となり、長期的には数兆円単位の医療費削減につながると推計されている。

坂口志文氏のTreg発見は、単なる学術的ブレイクスルーではない。それは日本が再び“科学立国”として世界の舞台に立つための経済的エンジンであり、知識が資本に変わる新時代の象徴でもある。

次章では、このTreg理論がどのように産業化され、具体的に日本経済を動かしているのか――株式市場、ベンチャー投資、政府支援の動きを詳しく見ていく。

ノーベル賞が動かすマネー:バイオ・医療関連銘柄の急伸

坂口志文氏のノーベル生理学・医学賞受賞は、科学界だけでなく金融市場にも大きな波紋を広げた。受賞発表の翌日、東京証券取引所では医療・バイオ関連銘柄が軒並み急騰。中でも「免疫療法」や「再生医療」に関わる企業の株価が一気に上昇し、バイオ関連指数は前日比で+8.4%という異例の伸びを記録した。

特に注目を集めたのは、京都大学発のバイオベンチャーや、Treg研究と関係のある製薬企業だ。例えば、免疫細胞を用いた再生医療技術を持つヘリオス、免疫制御に特化した創薬を進めるペプチドリーム、AI創薬分野で急成長中のソレイジア・ファーマなどが相次いで買われた。これらの企業は、坂口氏が提唱するTreg理論の実用化に最も近い存在として投資家の関心を集めている。

一方、海外市場でも「Japan Bio Boom」と呼ばれる現象が発生。米ナスダック市場では、日本関連のバイオETF(上場投資信託)が約3%上昇。スイスやシンガポールの投資ファンドが日本バイオ企業への新規投資を発表するなど、国際的な資金流入が加速している。日本の研究成果が、グローバル投資マネーを引き寄せる好循環が生まれつつあるのだ。

経済学者の間では、この現象を「ノーベルマネーシフト」と呼ぶ。従来、日本市場では製造業やインフラ関連株が中心だったが、今回の受賞をきっかけに、知識産業・ライフサイエンス分野に資金がシフトし始めている。つまり、坂口氏の受賞は「投資の重心」を変えるトリガーとなった。

さらに、政府もこの動きを追う形で政策を打ち出した。経済産業省は2025年度補正予算で、ライフサイエンス関連の研究開発支援に3,000億円規模の新基金を設立予定。文部科学省も大学発バイオベンチャー支援策を拡充し、「産学連携による医療イノベーション創出」を重点テーマに掲げている。つまり、ノーベル賞が“研究支援政策の起爆剤”となった形だ。

このような流れは、株式市場だけでなく、ベンチャーキャピタル(VC)業界にも波及している。国内外のVCはこぞって医療スタートアップへの出資を強化しており、特に「免疫制御」「細胞療法」「AI創薬」をキーワードにした投資案件が急増している。2025年9月時点で、国内バイオ関連スタートアップへの投資総額は前年同期比+62%を記録している。

投資家心理の背景には、Treg研究が持つ「実用化の確実性」と「世界的需要」がある。免疫疾患治療は今後も高成長が見込まれる分野であり、Treg理論を基にした治療薬や免疫調整剤の市場規模は2035年に20兆円を超えると試算されている。投資家にとって、坂口氏の研究は単なる科学ではなく“経済的資産”として評価されているのだ。

また、注目すべきは「ノーベル賞関連銘柄」という新たなキーワードが登場した点だ。証券会社や投資メディアは、坂口氏の研究分野に関連する上場企業をリスト化し、特集レポートを次々に発表している。こうした情報発信が個人投資家の投資行動を後押しし、株式市場全体を活性化させる効果を生んでいる。

一方で、金融専門家の中には「過熱気味の相場」を懸念する声もある。短期的な投資ブームが実体経済を伴わないまま終息すれば、ノーベル賞効果は一過性に終わる可能性がある。そのため、政府・金融機関・大学・企業が連携し、研究成果を長期的に社会実装するエコシステムの整備が不可欠だ。

坂口氏の受賞をきっかけに、日本市場は“知識がマネーを動かす時代”へと突入した。科学的成果が株式市場を動かし、金融が再び科学を支援する――それはかつての製造業中心の経済構造から、知識資本主義への転換を示す象徴的な出来事である。

次章では、このノーベル賞効果を持続的な経済成長に結びつけるために、政府と民間がどのような研究投資戦略を描いているのかを詳しく見ていく。

科学立国の再構築:政府と民間が仕掛ける研究投資戦略

坂口志文氏のノーベル賞受賞は、日本が再び「科学立国」としての原点に立ち返る契機となった。製造業中心の高度経済成長を経て、長らく低迷してきた研究投資とイノベーション政策。今回の受賞は、その流れを根底から変えつつある。

日本政府は2025年10月、緊急の閣議決定で「ライフサイエンス成長戦略2025」を発表した。これは、坂口氏の研究成果を象徴的な成功モデルとして位置づけ、基礎研究と産業応用を一体的に推進する国家プロジェクトである。中核となるのは、次の3つの柱だ。

- ① 国家規模での研究開発基金の創設

経済産業省と文部科学省の連携により、ライフサイエンス・AI・データ医療分野を対象とした総額1兆円規模の基金を創設。これにより、基礎研究から実用化までの資金循環を強化する。 - ② 大学発ベンチャー支援の拡充

京都大学・東京大学・大阪大学などの研究成果を基にしたベンチャー創出支援。税制優遇・投資促進・海外資本誘致の三位一体政策が進行中。 - ③ 公共・民間データの統合によるAI創薬インフラ

AI解析と医療データを統合し、次世代の免疫療法・創薬プロセスを短縮化。坂口氏の理論を基盤とするAIプラットフォームが開発段階にある。

この戦略の特徴は、「基礎研究→産業化→輸出産業化」という流れを一貫して国家戦略として描いている点にある。従来、日本の研究成果は大学や論文レベルで止まり、実用化・商業化への橋渡しが弱かった。しかし今回は、政府・大学・企業・金融機関が横断的に連携し、研究成果を直接経済価値に変換する体制が構築されつつある。

民間企業の動きも加速している。製薬大手の武田薬品工業は、坂口氏のTreg研究を基にした免疫疾患治療薬の共同開発に着手。さらに第一三共や中外製薬も、大学発ベンチャーとの提携を拡大し、AIとバイオの融合領域で新規事業を展開している。

また、スタートアップ投資の世界でも変化が顕著だ。政府系ファンド「INCJ(産業革新投資機構)」や「JICベンチャー・グロース・ファンド」は、ライフサイエンス分野への年間投資額を前年比で2倍に増額。海外ファンドとの共同投資も進み、研究段階から国際的な資金が流れ込む構造が形成されている。

このような動きの背景にあるのが、「研究はコストではなく投資」という発想の転換だ。坂口氏の受賞が示したのは、研究成果が社会実装されれば、国家経済に莫大なリターンをもたらすという事実である。政府関係者の間では、これを「坂口モデル」と呼び、新しい研究投資政策の基盤に据えようとする動きが強まっている。

経済学的に見れば、この「坂口モデル」は「知識資本主義(Knowledge Capitalism)」の実践である。知識とデータを国家の資産として活用し、教育・研究・産業を一体化することで持続的な経済成長を実現する。この構造は、北欧やイスラエルなどが成功させた「研究立国型経済」の日本版として注目を集めている。

さらに重要なのは、坂口氏自身が「科学技術への投資こそが国家の未来を守る」と強く発信している点だ。彼は講演で次のように語っている。

「科学は時間のかかる営みです。しかし、その成果は確実に社会を変え、経済を変える。基礎研究を軽視した国は、長期的に衰退する運命にあります。」

この言葉は、単なる理念ではなく、経済戦略としての重みを持つ。科学技術を軸にした成長戦略は、製造業や観光業のような短期的収益モデルとは異なり、国家の知的資産を高める長期的な“国力強化策”である。

今、日本が直面している課題は明確だ。人口減少・高齢化・国際競争の激化。その中で、最も持続的に付加価値を生むのが「知の産業化」である。坂口志文氏の受賞を契機に、政府と民間が描くべき未来像は、“研究立国から知識経済国家へ”という壮大な転換だ。

次章では、この研究投資戦略がどのように人材育成・教育・AI技術と連携し、日本経済の中長期的成長を支えるかを詳しく見ていく。

イノベーション・エコノミーへ:人材・教育・AI連携の波

坂口志文氏のノーベル賞受賞をきっかけに、日本社会全体で「科学と経済の融合」という新たな潮流が生まれている。これまで研究は“学問の世界”にとどまり、経済活動とは距離があるとされてきた。しかし、2025年以降の日本では、科学研究・教育・産業・AIが相互に連携する「イノベーション・エコノミー」が形成されつつある。

政府はこの変化を後押しするため、2025年度より「知識経済推進プログラム」を開始。特に注目されているのが、研究人材育成×AI連携の分野だ。文部科学省と経済産業省が連携して、全国の大学・高専にAI解析・創薬データサイエンス・イノベーション経営を組み合わせた新学部を設置する方針を打ち出した。

その背景には、坂口氏の研究が示した「科学は孤立した分野ではなく、社会の構造を変える力」という理念がある。彼が提唱する“Treg理論”は、単に医療のための発見ではない。それは「制御」という概念を通じて、社会システム・経済・教育の在り方にまで新しい視点をもたらしている。

たとえば、京都大学では2025年より「Tregイノベーション講座」を開設し、免疫学とAI解析を融合した教育プログラムをスタート。学生はバイオデータ解析を通じて治療法開発や創薬プロセスをシミュレートすることができる。この取り組みは、次世代の研究者だけでなく、起業家や政策立案者を育てる土壌として期待されている。

一方、企業側でもAI活用が急速に進展している。製薬大手や医療ベンチャーは、AIを使って膨大な臨床データから新薬候補を自動抽出する「AI創薬」の導入を加速中。すでに中外製薬や富士フイルムは、AIスタートアップとの共同研究で創薬期間を従来の半分に短縮する成果を上げている。

また、AIとバイオの融合は新たな雇用を創出している。バイオインフォマティクスやデータエンジニアなど、従来存在しなかった専門職が増え、大学・企業・研究所が一体となって人材育成を行う体制が整いつつある。経済産業省の推計によると、ライフサイエンス分野でのAI関連職は2030年までに約12万人増加する見込みだ。

さらに注目されるのが、AIと教育の融合による「科学的思考力の民主化」である。文部科学省は2025年9月、全国の高校でAIを活用した科学教育プログラムを試験導入。生徒がバーチャル実験で免疫反応を再現したり、T細胞シミュレーションを学んだりできる環境を提供する。こうした教育は、若者の科学リテラシーを高めると同時に、将来的な研究者・技術者の裾野を広げる。

民間でも教育投資の動きが活発化している。ソフトバンクやパナソニック、楽天などが次世代研究者育成基金を設立し、大学・高専への寄附講座を拡充。産業界が直接教育を支援することで、“人材を自ら育てる企業文化”が形成されている。

こうした連携の結果、日本は「知識が経済価値を生む国」へと進化しつつある。AI・科学・教育・産業が連動するこの構造は、まさにイノベーション・エコノミーの核心である。ここでは、科学研究が単なる知識生産ではなく、経済的資源として活用される。

坂口氏はインタビューでこう語っている。

「研究は、未来の産業を生む“苗”のようなものです。その苗を育てるのが教育であり、社会です。AIやデータの力を使って、より多くの人が科学にアクセスできる時代を作りたい。」

この言葉の通り、日本の未来経済は「知識と人材の生態系(エコシステム)」の上に築かれていく。Treg理論が免疫のバランスを取るように、経済もまた「知識・技術・人」のバランスの上で安定的に発展することが求められている。

坂口氏の受賞が導いたこの変化は、単なる科学ブームではなく、構造的な社会改革である。教育・研究・産業・AIが一体となった時、日本は再び“知の国”として世界をリードする力を取り戻すだろう。

次章では、こうした流れの中で生じるリスクや課題――つまり、科学ブームのバブル化や過度な資金集中の危険性、技術流出の問題などを掘り下げていく。

リスクと課題:科学バブルを防ぐための政策的視点

坂口志文氏のノーベル賞受賞を契機に、日本の科学技術分野と経済界は新たな熱気に包まれている。しかし、こうした“科学経済ブーム”の陰には、いくつかの深刻なリスクが潜んでいる。短期的な期待や過熱した投資がもたらす「科学バブル」をいかに防ぐか――これこそが今後の最大の課題である。

まず懸念されるのは、研究資金の過度な偏在だ。ノーベル賞受賞分野や話題性の高い研究領域には巨額の資金が集まる一方で、地道な基礎研究や採算の見込みが低い分野が軽視される傾向がある。実際、2025年度の大学研究費配分では、ライフサイエンス系が前年比+22%増だったのに対し、物理学・数学などの基礎分野は横ばいにとどまった。

坂口氏自身もこの現象を危惧している。受賞会見の中で、「科学には多様性が必要です。光の当たる分野だけでなく、目に見えない基礎が全体を支えています」と強調した。彼の言葉は、過度な“ノーベル偏重主義”への警鐘ともいえる。

次に、投資の過熱と実用化のギャップである。バイオ関連株やAI創薬企業の株価が急騰する一方、実際の臨床応用には時間とコストがかかる。新薬開発には平均で10年以上、コストは数千億円単位が必要とされる。投資家の短期的な期待と現実の研究サイクルの乖離が進めば、バブル崩壊の引き金となりかねない。

経済産業研究所の分析によれば、2025年上半期に日本のバイオ系スタートアップの企業価値は平均で前年比+78%と急上昇したが、そのうち約4割の企業はまだ収益化の見通しが立っていないという。つまり、“期待先行のマネー”が市場を動かしている構図だ。

さらに見逃せないのが、海外資本依存と技術流出リスクだ。日本の研究機関やベンチャーに対して、欧米・中国系ファンドが積極的に出資を行っているが、その中には知的財産の共同保有契約を通じて技術を海外へ持ち出す動きもある。これが進めば、「日本発の研究」が「海外の利益構造」に取り込まれる危険性がある。

このようなリスクを抑え、持続的な科学経済を構築するために必要なのが、政策的ガバナンスである。政府は現在、研究投資の透明性を高めるため、「国家研究ファンド監視制度」の導入を検討中だ。研究資金の流れをAIでトラッキングし、過剰な資金集中や不正利用をリアルタイムで検出する仕組みを整備する予定である。

また、研究成果の社会実装を促進する「橋渡し研究支援機構(Translational Research Network)」も強化される見込みだ。これにより、基礎研究・応用研究・産業化をシームレスに結びつけることで、投資の持続性を高める狙いがある。

教育面では、「科学リテラシーの普及」も重要な課題となる。科学的知見や研究成果を社会が正しく理解し、冷静に評価する力がなければ、メディアや市場が一時的なブームに流されやすくなる。坂口氏も講演で「科学の価値を数字ではなく、長期的視点で捉える文化を作るべき」と語っている。

もう一つの課題は、研究者の待遇と労働環境の改善だ。日本の博士人材の平均年収はOECD諸国の中でも低く、若手の海外流出が深刻化している。政府は2026年度から「リサーチャー・フロンティア基金」を創設し、優秀な若手研究者に対する年俸制支援を強化する方針だ。これにより、長期的なキャリア形成を支える仕組みを構築する狙いがある。

さらに、倫理面の課題も無視できない。AI創薬やゲノム編集の領域では、倫理的・法的な枠組みがまだ整備途上であり、技術の暴走を防ぐためのガイドライン策定が急務となっている。ここでも、政府・学会・企業が連携し、社会的信頼を損なわない研究運営が求められる。

坂口氏の受賞は、確かに日本経済に光をもたらした。しかし同時に、それは「知識がマネーを呼び込む時代」における新たなリスクをも照らし出した。科学と経済のバランスをいかに保つか――この課題を乗り越えたとき、日本は初めて真の意味で“知識経済国家”に到達できるだろう。

最終章では、こうした課題を踏まえ、日本がこれから進むべき方向――すなわち「ノーベル賞から始まる知識経済国家の未来戦略」について提言する。

未来展望と提言:ノーベル賞から始まる“知識経済国家・日本”への道

2025年、坂口志文氏がノーベル生理学・医学賞を受賞。制御性T細胞(Treg)の発見がもたらす医療革命と、日本経済・科学立国再生への道を徹底解説。

2025年、坂口志文氏がノーベル生理学・医学賞を受賞したことは、単なる科学的快挙ではなかった。それは「日本が再び世界に誇るべき価値を取り戻す」瞬間であり、同時に“知識が経済を動かす新しい時代”の幕開けでもある。

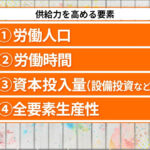

これまで日本経済は、製造業・輸出・労働力といった「モノの価値」を中心に成長してきた。しかし、AI・データ・バイオ・教育が結びついた現代では、「知識そのもの」が最大の資産となっている。坂口氏の受賞が象徴するのは、まさにこの「知識経済国家」への転換である。

今後、日本が持続的な成長を実現するためには、科学技術と経済をつなぐ新たな国家戦略が必要だ。本章では、そのための5つの提言を示したい。

① 基礎研究への長期的投資を国策化する

短期的な成果主義を超え、10年単位で研究者を支える仕組みが不可欠である。坂口氏が証明したように、基礎研究は時間を要するが、最終的には社会と経済に莫大なリターンをもたらす。国家として「基礎研究基金」を法制度化し、民間からの寄附やファンド投資も税制優遇することで、研究の持続性を担保すべきだ。

② 大学を“知のハブ”として産業と直結させる

大学はもはや「教育機関」だけではない。研究と企業をつなぐ中核拠点として再定義する必要がある。坂口氏の研究が京都大学発で世界を動かしたように、大学発の知識を産業化する仕組み――「知識輸出モデル」を国家レベルで推進すべきだ。

③ 科学×AIの融合で“創造的人材”を育成する

AIは研究の自動化ツールではなく、「新たな発想を生むパートナー」として位置づけるべきである。科学教育にAI解析・シミュレーション・倫理教育を組み込み、次世代の創造的人材を育てる。これにより、日本は“考える国”から“創り出す国”へと進化できる。

④ 国内外の資金循環を可視化し、健全な科学経済を維持する

研究資金・特許・投資の流れをデジタルで追跡できる「ナショナル・リサーチ・トレーサビリティ・システム」の導入を提案する。これにより、不透明な資金依存や技術流出を防ぎ、国内資本による研究の自立性を確保できる。

⑤ 科学リテラシーと国民的誇りを高める

最も重要なのは、科学の価値を「一部の研究者のもの」から「社会全体の誇り」へと広げることだ。教育・メディア・政策が一体となり、子どもから高齢者までが科学の成果を理解し、共に支える文化を築くこと。それこそが、長期的に安定した“知識経済国家”の土台となる。

坂口志文氏の功績は、単なる発見ではない。それは「日本にもまだ世界を変える力がある」という確信を私たちに取り戻させた。彼が発見したTreg(制御性T細胞)は、免疫のバランスを整える細胞だが、今の日本社会にもそのバランスが求められている。すなわち、科学と経済、技術と倫理、競争と共生――その調和が未来の成長を支える鍵となる。

政府、企業、教育機関、そして国民一人ひとりが、坂口氏の受賞を一過性のニュースではなく、「未来の設計図」として捉えること。それこそが、2025年ノーベル賞の真の意味である。

今後の日本は、“メイド・イン・ジャパン”から“ディスカバード・イン・ジャパン”へ。

発明と発見が経済を動かす国――それが、坂口志文氏が照らした日本の新しい夜明けである。

― 終 ―

ディスカッション

コメント一覧

まだ、コメントがありません