サナエノミクスで国民の生活はどう変わるのか?高市早苗政策まとめ

序章:高市新総裁誕生と“サナエノミクス”への期待と不安

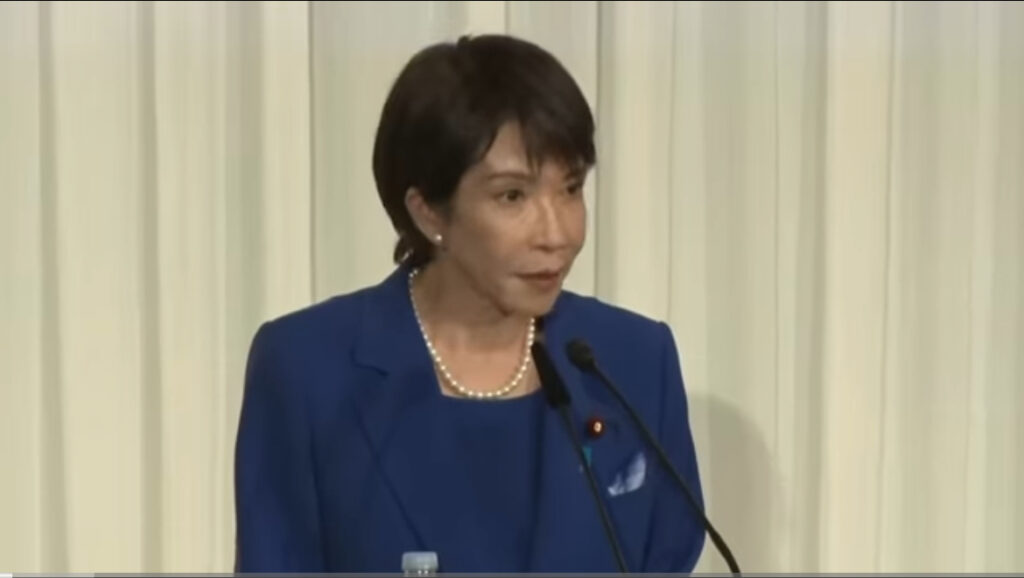

2025年、自民党の新総裁として高市早苗氏が就任しました。女性初の総裁として注目を集める中、彼女が掲げる経済政策「サナエノミクス」が国民の関心を集めています。

これまで長く続いたデフレからの脱却を目指し、成長と分配の両立を掲げる高市新総裁。しかし、現実には円安の進行や物価の上昇が生活を直撃しており、多くの家庭が「これ以上の値上げには耐えられない」と感じています。

スーパーでの食料品、ガソリン代、電気料金──どれをとっても上昇傾向が止まりません。家計簿を開けば、先月よりも出費が増えているのが一目瞭然。そんな中で登場した「サナエノミクス」に対し、国民の間には期待と同時に不安も広がっています。

高市氏は就任会見で「物価高対策を最優先に」と強調しました。しかし、同時に大規模な財政出動や成長投資を打ち出しており、「それがインフレをさらに進めてしまうのでは?」という懸念も指摘されています。

この新たな経済政策は、果たして私たちの暮らしを豊かにするのか。それとも、さらなる負担を生むのか。サナエノミクスの本質を、生活者の視点から丁寧に読み解いていきます。

次章では、まず「サナエノミクスとは何か?」をわかりやすく整理し、その狙いとリスクを探っていきましょう。

第2章:サナエノミクスとは何か?〜政策の基本方針を整理〜

「サナエノミクス」とは、高市早苗新総裁が掲げる経済政策の総称です。アベノミクスを継承しつつも、現代の課題に合わせた独自のアプローチを目指しているのが特徴です。

基本となる柱は、次の3つです。

- ① デフレ脱却と経済成長の加速

企業投資を促進し、賃金を上げることで消費を拡大させる「成長の好循環」をつくる。 - ② 生活支援と物価高対策

ガソリン・電気・食料品などの急激な値上げを抑えるための補助金や減税を検討。 - ③ 科学技術と安全保障分野への投資

日本の未来を支える分野に積極的に投資し、「強くて安心な国づくり」を目指す。

つまりサナエノミクスは、「国の成長」と「国民生活の安定」を同時に実現することを狙った政策といえます。 しかし、ここに大きなジレンマが存在します。

それは、経済を成長させるためにお金を大量に使えば、物価が上昇しやすくなるという点です。 財政出動や公共投資を増やすことで一時的に景気を刺激できますが、同時に円安が進み、輸入品の価格が上がる──つまり、生活コストがさらに上昇する可能性があるのです。

高市新総裁は、この「物価高対策」と「経済成長」という二つの課題をどう両立させるのか。 これは、今後の政権運営を左右する最大の焦点といえるでしょう。

次章では、実際に今の日本で進む円安と物価高の現状について、私たちの生活への影響を具体的に見ていきます。

第3章:円安と物価高の現状〜私たちの生活に何が起きているか〜

2025年現在、日本経済を語るうえで避けて通れないのが円安の進行です。 1ドル=160円を超える水準が続き、輸入品を中心に価格上昇の波が押し寄せています。

円安とは、簡単に言えば「日本円の価値が下がる」こと。 海外からモノを買うときに、より多くの円を支払わなければならなくなります。 その結果、輸入に頼るエネルギー・食料・日用品の価格が次々と値上がりしているのです。

食卓を直撃する「静かなインフレ」

特に打撃が大きいのが、毎日の食卓です。 食用油や小麦、乳製品など、原材料の多くが海外に依存しているため、 円安と世界的な原料高が重なり、価格転嫁が避けられません。

たとえば、パン1斤の価格が数年前より20〜30%上昇。 スーパーの総菜コーナーでも「以前より量が減った」「値段がじわじわ上がっている」と感じる人は多いでしょう。 これは、企業がコスト上昇分を“ステルス値上げ”という形で吸収しているためです。

エネルギーコストの上昇が家計を圧迫

もうひとつの大きな要因が電気代やガソリン価格です。 政府は補助金によって一時的に価格を抑えていますが、根本的な解決には至っていません。 円安によって原油や天然ガスの輸入価格が上がれば、結果的に電気料金の値上げが避けられなくなります。

実際に、多くの家庭が「電気代が去年の冬より1.2倍になった」「ガソリン代が高くて車を控えている」といった声を上げています。 このように、円安の影響はあらゆる生活コストに波及しているのです。

円安がもたらす“格差拡大”のリスク

一方で、輸出企業や海外資産を持つ層には恩恵があります。 円安によって利益が増える企業もあり、株価が上昇するケースも。 しかし、その恩恵を実感できるのは一部の層に限られます。

多くの庶民にとっては、「給料は上がらないのに支出だけ増える」という現実。 これが格差拡大をさらに進める要因になっています。 サナエノミクスが目指す“成長と分配の両立”は、この矛盾をどう解消するかにかかっています。

次章では、こうした円安・物価高の中で掲げる「物価高対策」が本当に効果を発揮できるのか、その矛盾点を深掘りしていきます。

第4章:「物価高対策」は本当に有効か?矛盾する政策リスク

高市早苗新総裁が最優先課題として掲げるのが「物価高対策」です。 就任会見でも「家計の負担を軽減し、安心して暮らせる社会をつくる」と強調しました。 しかし、ここに専門家の間で政策的な矛盾が指摘されています。

物価を抑える政策と景気を上げる政策は“正反対”

物価を抑えるためには、通常は金融引き締めや財政の縮小が有効です。 一方で、景気を刺激して成長を促すためには、公共投資や減税などの財政出動が必要です。 この2つは、いわばアクセルとブレーキの関係にあります。

サナエノミクスでは、「物価を抑える」と同時に「経済を成長させる」ことを目標に掲げています。 しかし、財政出動を強化すればお金の流通量が増え、結果としてインフレ圧力が高まるリスクがあります。 この点が、専門家から「政策の方向性が矛盾している」と指摘されている理由です。

減税と補助金の“副作用”

高市政権は、物価高対策の一環として減税やエネルギー補助金を打ち出しています。 一時的には家計を助ける効果がありますが、その分だけ政府の財政負担が増します。 国の借金はすでにGDPの2倍以上。これ以上の支出は、将来的な増税リスクにもつながります。

また、補助金によって価格を一時的に抑えた場合、企業が「本来の市場価格で競争する力」を失う懸念もあります。 補助金がなくなった瞬間に価格が跳ね上がる──そんな“補助金依存体質”が長期的には経済を弱体化させる恐れがあるのです。

一時しのぎではなく「構造改革」が必要

本当の意味での物価高対策とは、単なる価格抑制ではなく、生産性を上げて所得を増やすことです。 企業が稼ぐ力を高め、給料が自然と上がる仕組みを作らなければ、物価上昇に追いつけません。

そのためには、賃上げを支援する税制や、中小企業のデジタル化・効率化を進める支援策が不可欠です。 高市新総裁がこれらの構造的課題にどう取り組むかが、今後の成否を分けるポイントになるでしょう。

次章では、こうした経済政策が実際に給与や雇用にどのような影響を及ぼすのかを、生活者の立場から掘り下げていきます。

第5章:給与と雇用への影響〜家計へのリアルな打撃〜

サナエノミクスの中心にあるのは、「成長と分配の両立」というスローガンです。 つまり、企業が成長し、その利益が労働者に分配されることで賃金が上がり、消費が拡大する——そんな理想的な循環を描いています。

しかし、現実の日本経済はそう簡単ではありません。 物価上昇が先行し、賃金上昇が追いつかない状況が続いているのです。 結果として、家計の実感は「景気が良くなっている」どころか、むしろ生活が苦しくなっているという声が増えています。

実質賃金の低下が止まらない

厚生労働省の統計によれば、2024年の日本の実質賃金(名目賃金から物価上昇分を差し引いた額)は前年よりマイナス。 つまり、給料が名目上は上がっても、物価がそれ以上に上がっているため、実際に使えるお金は減っているのです。

たとえば、給与が月に1万円上がっても、生活費や食費、光熱費がそれ以上に上がれば、可処分所得はむしろ減ります。 この“見えない減収”が、多くの家庭を圧迫しています。

中小企業では賃上げが難しい現実

大企業は円安メリットを受けて業績を伸ばし、賃上げ余力があります。 しかし、日本の雇用の約7割を占める中小企業では事情が違います。 原材料費や仕入れコストが上がる中、価格転嫁が十分にできず、賃上げどころか人件費を削減せざるを得ない企業も多いのが実情です。

高市新総裁は「企業の賃上げを税制で後押しする」としていますが、 補助金や税優遇だけでは限界があります。 長期的には、企業の生産性向上や構造改革なしには、安定した賃金上昇は難しいでしょう。

雇用の安定と働き方の変化

一方で、デジタル分野や再生エネルギーなど、政府が重点投資を掲げる業界では新しい雇用が生まれつつあります。 ただし、その多くは専門性を求められる職種であり、スキル格差が収入格差につながる可能性もあります。

つまり、サナエノミクスが目指す「成長と分配」の恩恵を受けるには、 個人も時代に合わせてスキルアップやキャリア転換を意識することが求められる時代になっているのです。

次章では、こうした厳しい経済環境の中で、私たちが日常生活を守るためにできる家計防衛術を紹介します。

第6章:家計防衛術〜物価上昇時代に備える暮らし方〜

物価上昇が続くなか、私たちにできる最も現実的な対策は「家計の守りを固めること」です。 高市政権の政策効果が現れるまでには時間がかかるため、今こそ自分自身の行動で家計を守る工夫が必要です。

① 固定費の見直しから始めよう

まず手をつけたいのが固定費の削減です。 家賃、通信費、保険料、サブスクリプションなど、毎月自動的に出ていく支出を見直すことで、大きな節約が可能になります。

- 格安SIMに乗り換えることで、通信費を年間3〜5万円節約

- 不要なサブスク(動画・音楽・クラウドサービスなど)を整理

- 火災・医療保険を一度見直し、保障内容を最適化

これだけでも、1ヶ月あたり数千円〜1万円ほど家計に余裕が生まれます。

② エネルギー・食費を「賢く抑える」

電気代やガス代、食費は、円安や物価高の影響を最も受けやすい項目です。 しかし、やり方次第で無理なく節約が可能です。

- 冷暖房の温度設定を1℃調整するだけで、年間1万円以上の節電効果

- スーパーでは“まとめ買い”より“使い切り”を意識して食品ロスを削減

- 地元産や季節の食材を選ぶことで、価格変動の影響を受けにくくする

節約のポイントは、「我慢ではなく工夫」。 小さな積み重ねが、長期的には大きな差になります。

③ インフレに強い資産づくりを意識する

現金を貯金するだけでは、インフレによって価値が目減りしてしまいます。 そのため、少額でも投資による資産運用を検討することが重要です。

- つみたてNISAや新NISAを活用して、長期・分散投資を始める

- インフレに強い資産(株式・不動産・金など)を少しずつ取り入れる

- ドル建て資産を保有し、円安リスクに備える

もちろん、リスクを理解した上での投資が前提ですが、「貯金だけ」よりも強い家計を作ることができます。

④ 「副収入」で家計を安定させる

サナエノミクスが目指す「成長と分配」が浸透するまでには時間がかかります。 その間、自分自身で新しい収入の柱を持つことも有効です。

スキルを活かした副業や、ネットを使った小さなビジネス、資格取得によるキャリアアップなど、今は誰でも収入源を広げるチャンスがあります。 「働き方の多様化」を追い風に、収入を複線化することが家計防衛の鍵になるでしょう。

次章では、こうした個人の努力と並行して、今後の日本経済がどのように動くのか、サナエノミクスが成功する条件について考察していきます。

第7章:今後の見通し〜サナエノミクスが成功する条件とは〜

高市早苗新総裁が掲げる「サナエノミクス」は、国民生活を豊かにし、日本経済を再び成長軌道に乗せることを目指しています。 しかし、その実現にはいくつもの課題とハードルが存在します。

① 財政の持続可能性をどう保つか

サナエノミクスは、大規模な財政出動を前提とした政策です。 インフラ投資や減税、補助金といった対策は、短期的には景気を刺激しますが、長期的には財政赤字の拡大を招く恐れがあります。

今後の鍵は、「支出の効率化」と「成長による税収増」をどれだけ両立できるか。 無駄な予算を削減しながら、未来につながる分野へ投資を集中させる戦略が求められます。

② 賃上げを持続的に実現できるか

サナエノミクスの成否を左右する最大のポイントは、賃金上昇が物価上昇を上回るかどうかです。 企業の収益を社員の給与にしっかりと還元できなければ、経済の好循環は生まれません。

特に中小企業では、原材料費の上昇により賃上げ余力が乏しいのが現状。 ここを支援する政策がどれだけ実効性を持つかが、サナエノミクスの「真価」を決めるでしょう。

③ イノベーション投資と人材育成

高市新総裁は、「技術立国・日本の再興」を掲げています。 AI、再生エネルギー、防衛産業などの成長分野への投資は、経済の新たな柱となる可能性を秘めています。

ただし、資金投入だけではなく、人材育成が不可欠です。 新しい産業で活躍できる人材を育てる教育・職業訓練の仕組みが整わなければ、投資が実を結ばないリスクもあります。

④ 国際環境の変化にどう対応するか

円安やエネルギー価格の変動は、世界情勢の影響を強く受けます。 地政学リスクや海外金利動向によって、日本経済の前提条件は大きく変わる可能性があります。

そのため、サナエノミクスを成功させるには、国内政策だけでなく、外交・エネルギー戦略との連携が不可欠です。 国際社会の中でどう立ち回るかが、長期的な安定の鍵となるでしょう。

⑤ 国民の「心理」をどう変えるか

経済は“人の気持ち”で動く側面があります。 将来への不安が強ければ、消費も投資も進みません。 逆に、「日本経済は回復しつつある」という安心感が広がれば、自然と景気は上向きます。

高市政権に求められるのは、政策の実行力だけでなく、国民の信頼を取り戻す力。 この信頼が経済再生の原動力になるのです。

次章では、ここまでの議論を踏まえ、私たち一人ひとりが「これからの日本」とどう向き合うべきかをまとめていきます。

第8章:まとめ〜私たちが今、取るべき行動と考え方〜

高市早苗新総裁が打ち出す「サナエノミクス」は、成長と分配を両立させ、日本経済を再び力強く動かすことを目指しています。 しかし、円安・物価高・賃金の伸び悩みといった現実の中で、その道のりは決して平坦ではありません。

私たち国民一人ひとりにとって大切なのは、「政策の結果をただ待つ」のではなく、自ら行動して家計を守る姿勢です。 物価高に直面しても、節約・投資・スキルアップなど、自分の生活をコントロールする力を磨くことで、この時代を乗り越えられます。

今こそ“家計の自立力”が試される時代

サナエノミクスは政府の経済政策ですが、最終的に社会を動かすのは「生活者の意識」です。 消費者が賢くお金を使い、企業が生産性を高め、国全体が前向きな循環を作り出す。 その起点となるのは、私たち一人ひとりの選択です。

家計を見直し、支出を最適化する。 必要なスキルを身につけ、収入源を増やす。 未来を信じ、長期的な視点で資産を育てる。 それが“サナエノミクス時代”を生き抜くための基本戦略と言えるでしょう。

政治への信頼を取り戻すために

「もう一度信頼される自民党に」という高市新総裁の言葉には、経済だけでなく、政治そのものへの信頼を回復したいという決意が込められています。 経済政策の成否は、その誠実な実行と透明な説明にかかっています。

私たち有権者も、政治を“他人ごと”ではなく、“自分たちの未来を決める仕組み”として見つめる必要があります。 政策を理解し、声を届けることで、より良い方向へと国を動かすことができるのです。

「生き方」をアップデートする勇気を

時代が変われば、働き方も、暮らし方も、価値観も変わります。 サナエノミクスがもたらす変化は、単なる経済の話ではなく、生き方そのもののアップデートを求めているのかもしれません。

「安定」を求めるだけでなく、「変化に適応する力」を育てる。 その意識が、これからの不確実な時代を乗り越える最大の武器になるでしょう。

物価高の中でも希望を持ち、自分の人生を自分でデザインする。 それこそが、サナエノミクス時代を“生き抜く力”なのです。

この記事のまとめ:

- サナエノミクスは「成長と分配の両立」を目指すが、円安・物価高が最大の課題。

- 家計を守るには、固定費見直し・投資・副業など自助努力が重要。

- 長期的な経済再生には、賃上げ・人材育成・財政健全化が不可欠。

- 最終的な鍵を握るのは「国民の意識と行動」である。

サナエノミクスが真に成功するのは、政府の政策と国民の努力が“同じ方向”を向いたときです。 私たちの暮らしの一つひとつの選択が、日本の未来を形づくっていくのです。

ディスカッション

ピンバック & トラックバック一覧

[…] サナエノミクスで国民の生活はどう変わるのか?高市早苗政策まとめ […]