なぜ韓国と中国は高市早苗を恐れるのか?強硬な外交・安全保障政策が両国を揺さぶる一方で、自民党内の派閥力学に縛られ自由に動けないという矛盾が

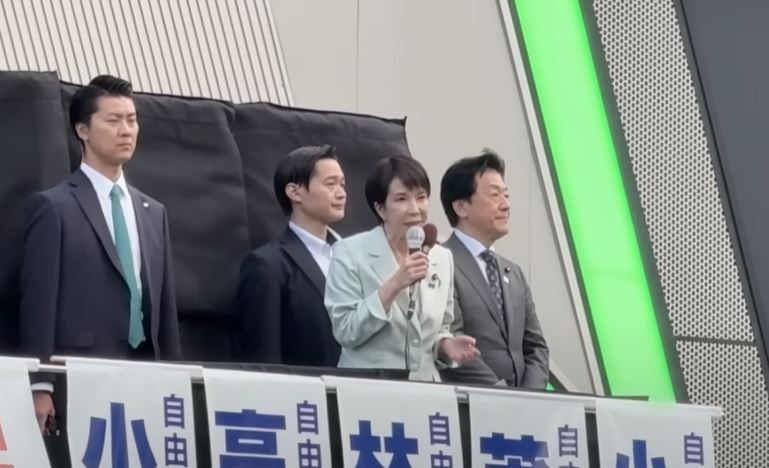

序章:高市早苗という政治家の存在感

日本の政治において、近年もっとも注目を集めている人物の一人が高市早苗氏です。特に外交・安全保障政策において強い主張を持ち、韓国や中国との関係においても明確な立場を示す姿勢が注目されています。

国内外のメディアが彼女の発言を取り上げる背景には、「日本の政治の方向性を象徴する存在」としてのインパクトがあります。

高市氏は、自民党の中でも保守色の強い政治家として知られています。経済安全保障や防衛力強化、憲法改正への積極姿勢など、いわゆる「タカ派」と呼ばれるスタンスを取っています。これが中国や韓国にとっては大きな警戒対象となっており、両国のメディアでは高市氏に関する報道が頻繁に見られるのです。

さらに、安倍晋三元首相との関係も無視できません。安倍氏の思想を色濃く受け継いでいるとされる高市氏は、外交における「対中強硬」「対韓冷淡」といったイメージを持たれており、これが両国の神経を逆なでする要因となっています。特に台湾有事における日本の対応や歴史認識問題などでの発言は、中国や韓国の国民感情に直接響きやすいのです。

一方で、日本国内においては「強い日本を取り戻す象徴」として支持する層も多く存在します。特に保守層や、安全保障に不安を持つ国民にとって、高市氏の発言や政策は「頼もしさ」を感じさせる材料となっています。

つまり、高市早苗氏は単なる一議員にとどまらず、日韓関係・日中関係の今後を左右しかねない存在となっているのです。

このような背景から、「なぜ韓国と中国が高市早苗にビビっているのか」という疑問は単なる政治家個人への評価ではなく、日本外交そのものへの警戒心の表れと考えるべきでしょう。この記事では、その理由を歴史的経緯や具体的政策を交えながら詳しく解説していきます。

韓国が高市早苗を警戒する理由

韓国が高市早苗氏に対して強い警戒心を抱く理由は、主に歴史認識問題と外交姿勢に集約されます。特に、戦後の日韓関係を大きく揺るがしてきた「慰安婦問題」「徴用工問題」などの歴史認識をめぐる対立において、高市氏は一貫して韓国側に譲歩しない姿勢を貫いているのです。

例えば、韓国の裁判所が日本企業に対して元徴用工への賠償を命じた判決について、高市氏は「1965年の日韓請求権協定で解決済み」と明確に否定的な立場を示しました。これは日本政府の公式見解に沿うものですが、韓国国内では「高市氏が首相になれば日韓関係はさらに冷え込む」との懸念が広がりました。

さらに、慰安婦問題についても韓国が主張する「国家的責任論」を否定し、むしろ「韓国側が政治利用を続けている」と発言したことがあります。こうした発言は韓国国内の世論を刺激し、保守・革新を問わず反発を呼びやすいのです。特に韓国メディアは高市氏を「極右政治家」と位置づけ、日韓関係を悪化させる象徴的存在として扱っています。

もう一つの警戒理由は、安全保障・防衛政策です。高市氏は韓国との防衛協力に関して「信頼関係が築けない限り進めるべきではない」と述べており、いわゆる「日米韓の三角安全保障体制」に消極的な側面を持っています。これは米国が推進する東アジアの安全保障戦略に影響を与える可能性があるため、韓国政府にとっては頭の痛い問題なのです。

特に注目すべきは、韓国が敏感に反応する竹島(独島)問題です。高市氏は竹島を「日本固有の領土」と強調し、韓国の実効支配を「不法占拠」と断言しています。この姿勢は歴代の日本政治家の中でも強硬な部類に入り、韓国にとっては象徴的な対立要素となっています。韓国国内で高市氏への反発が強い理由は、まさにこの領土問題に直結しているのです。

加えて、高市氏は経済安全保障の観点から「サプライチェーンの脱中国・脱韓国依存」を唱えています。半導体や先端技術の分野で韓国は日本と競合する立場にありますが、高市氏の政策は「韓国との経済的結びつきを弱める方向」に向かう可能性が高いと見られています。これは韓国経済にとって潜在的なリスク要因となるため、政治的な警戒心と相まって不安を増幅させています。

総じて言えば、韓国が高市早苗を警戒するのは「歴史認識問題で譲歩しない強硬姿勢」「防衛協力に対する不信感」「竹島問題での明確な対立構造」「経済安全保障の脱韓国路線」という複合的な要因が重なっているからです。韓国にとって高市氏は、日韓関係の改善を難しくする存在であり、国内政治の文脈でも「最も相性の悪い日本の政治家」と見なされているのです。

中国が高市早苗を警戒する理由

中国が高市早苗氏を警戒する理由は、韓国の場合とは異なり、主に安全保障政策と台湾問題にあります。高市氏は自民党の中でも最も対中強硬派の一人とされ、中国にとっては「将来的に日本の指導者となる可能性を持つ危険人物」と見られているのです。

まず大きな要因は、台湾への強い支持です。高市氏は「台湾有事は日本有事」と繰り返し発言しており、中国の台湾統一政策に真っ向から対立する立場を取っています。この言葉は単なる比喩ではなく、実際に日本の安全保障戦略を台湾防衛とリンクさせる意思を示すものです。中国政府や国営メディアはこれに敏感に反応し、「日本の右傾化の象徴」として高市氏を取り上げています。

さらに、中国が最も嫌うテーマの一つが尖閣諸島問題です。高市氏は尖閣諸島をめぐる中国の挑発行為に対して「断固たる対処」を訴え、防衛力の増強や海上保安庁の権限強化を主張しています。これは中国の海洋進出戦略を直接的に阻むものであり、日中間の摩擦を一層激化させる要因となります。

また、高市氏は経済安全保障の観点から、中国依存を減らす政策を積極的に提唱してきました。半導体、レアアース、通信インフラなど、日本の産業が中国に依存してきた分野において「脱中国」の流れを加速させることを狙っています。中国にとってこれは経済的な圧力となり、政治・軍事に加えて経済の分野でも対立軸を生み出す形となっています。

もう一つ、中国が強く警戒する理由に憲法改正への姿勢があります。高市氏は自衛隊の明確な憲法上の位置づけを推進し、集団的自衛権の拡大に前向きな立場を取っています。中国から見ればこれは「日本が再び軍事大国化する兆候」として解釈され、国内世論を刺激しやすい材料となります。特に中国共産党にとって「対外的な脅威」を強調することは国内統治の安定にもつながるため、高市氏の存在は格好の警戒対象なのです。

さらに象徴的なのは、米国との関係強化をめぐる姿勢です。高市氏は「日米同盟こそが日本の安全保障の基盤」と繰り返し発言しており、米国との連携強化を最優先にしています。これは中国が推進する「米国のアジア戦略に対抗する構図」と完全に対立する立場であり、日本が米国とともに中国包囲網に加わるリスクを増大させます。

総じて言えば、中国が高市早苗を警戒するのは「台湾問題に対する断固たる姿勢」「尖閣諸島防衛への強硬発言」「経済安全保障における脱中国方針」「憲法改正による軍事力強化」「日米同盟強化による対中包囲網参加」という複数の要因が重なっているためです。高市氏は中国にとって、単なる日本の一政治家ではなく、戦略的脅威となり得る人物として認識されているのです。

高市早苗の外交・安全保障観

高市早苗氏の政治スタンスを理解する上で欠かせないのが、外交と安全保障に対する考え方です。彼女は自民党の中でも特に強硬な外交姿勢を示すことで知られ、保守層からの支持を集める一方、韓国や中国をはじめとする近隣諸国からは「最も警戒すべき日本の政治家」と認識されています。

まず注目すべきは、彼女が一貫して掲げる「国益優先主義」です。高市氏は国際社会における日本の立場を強化することを最優先に掲げ、外交においては妥協よりも毅然とした態度を重視します。たとえば領土問題や歴史認識においては譲歩を拒み、日本の立場を国際的に主張することに力を入れています。

安全保障面では、防衛力の抜本的強化を訴えてきました。具体的には、防衛費のGDP比2%超えを目標に掲げ、敵基地攻撃能力の保有やミサイル防衛システムの強化を積極的に推進しています。こうした政策は北朝鮮や中国の脅威を前提にしたものであり、地域の緊張を高める要因とされつつも、国内では「現実的な安全保障策」として一定の支持を得ています。

また、高市氏は台湾との関係強化を外交政策の柱に据えています。台湾を民主主義のパートナーとして明確に位置づけ、「台湾有事は日本有事」という発言を繰り返してきました。これは日本の外交史においても異例の強硬姿勢であり、中国からの反発を招く一方で、米国や台湾からは信頼を集めています。

経済安全保障も彼女の重要な政策分野です。半導体、エネルギー、通信といった戦略物資や基盤産業において「脱中国依存」を進めるべきだと主張し、サプライチェーンの多角化や国内回帰を後押ししています。これにより日本の産業競争力を守ると同時に、地政学的リスクへの備えを強化する狙いがあります。

さらに特徴的なのは、憲法改正への積極姿勢です。高市氏は憲法第9条に自衛隊の存在を明記すべきだと訴え、これまでの「専守防衛」から一歩踏み込んだ現実的な防衛戦略を打ち出しています。この考え方は国際社会から見れば「日本の軍事的再台頭」として捉えられやすく、中国や韓国にとっては深刻な警戒対象となるのです。

加えて、日米同盟を外交・安全保障の基盤と位置づける姿勢も鮮明です。高市氏は「日本は単独では安全保障を確保できない」と明言しており、米国との連携を軸にした対外戦略を推進しています。これは中国が主導する「反米包囲網」に対抗する立場そのものであり、日中関係をめぐる対立構造を強化する要因となっています。

総じて言えば、高市早苗氏の外交・安全保障観は「国益優先・対中強硬・対韓不信・日米同盟重視」という四本柱で構成されています。こうした姿勢は国内での支持を高める一方で、近隣諸国にとっては強い警戒心を呼び起こし、日本外交の行方を左右する大きな要因となっているのです。

自民党内での立ち位置と制約

高市早苗氏は国内外から注目を集める存在である一方、自民党内での立ち位置には大きな制約があります。つまり、強い発言力や政策提案を行っていても、必ずしもそれが党の方針や政府の意思決定に直結するわけではないのです。この構造を理解することが、高市氏の政治的可能性と限界を読み解くカギとなります。

まず、高市氏は安倍晋三元首相に近い存在として知られています。安倍氏の思想を色濃く受け継ぎ、特に外交・安全保障においては「安倍路線の継承者」と目されています。しかし安倍氏の死去後、いわゆる「安倍派」の影響力は弱まり、党内の権力バランスに変化が生じました。その結果、高市氏が党内で自由に動ける余地は必ずしも広くはありません。

また、自民党は派閥政治の影響が強い政党です。高市氏自身は特定の派閥に属さず「無派閥」を貫いてきましたが、それは同時に強力な支持基盤を持たないという弱点にもなっています。首相を目指す上では派閥の支持が不可欠であり、現時点で高市氏がその条件を十分に満たしているとは言い難い状況です。

さらに、高市氏は党内で「強硬すぎる」と見なされるリスクも抱えています。対中・対韓政策での強硬姿勢は支持層には受けますが、党内の主流派にとっては外交上の柔軟性を欠くと映ることがあります。自民党の外交方針は、米国との同盟関係を前提としつつも、経済や地域安定を考慮した現実路線をとることが多いため、高市氏の強硬発言が党内で敬遠されるケースも少なくありません。

政策運営上の制約も大きな要素です。たとえ閣僚や党の要職に就いても、最終的な政策決定は内閣全体や党執行部の合意に基づきます。そのため、高市氏が掲げる憲法改正、防衛費増額、経済安全保障の脱中国路線などの政策は、実際には党全体の調整によってトーンダウンさせられることが多いのです。この「党内合意の壁」が、高市氏が自由に動けない最大の要因だと言えるでしょう。

加えて、自民党内には経済界との関係を重視する勢力も存在します。日本経済は依然として中国市場への依存度が高く、財界の意向を無視した対中強硬政策は現実的ではありません。そのため、高市氏が掲げる「経済安全保障」路線も、党内の調整過程で制限を受けることが多いのです。結果として、強硬姿勢を維持しつつも、政策実現にはブレーキがかかる状況が続いています。

このように、高市早苗氏は党内で注目度は高いものの、実際には派閥力学・政策調整・経済界との兼ね合いといった複数の要因によって制約を受けています。つまり、彼女がどれほど強い発言をしても、それが実際の日本外交や安全保障政策に直結するとは限らないのです。

総括すると、高市早苗氏は「自民党内で強い存在感を放つが、同時に最も制約を受けやすい立場」にあると言えます。この構造を理解することで、韓国や中国が彼女に対して「ビビる」一方で、「どうせ自民党にいる限り自由には動けない」と考える理由が見えてくるのです。

もし自由に動けたら何が変わるのか?

高市早苗氏は自民党内の制約によって行動が縛られている部分が多いものの、仮に自由に政策を実行できる立場に立った場合、日本の外交・安全保障、さらには経済構造までも大きく変化する可能性があります。ここでは、高市氏が自由に動けたとしたらどのような変化が起こるのかをシナリオ別に考察してみます。

1. 外交政策の大転換

まず最も大きな変化は、外交政策における「対中・対韓強硬路線」の加速です。現在は党内の調整によって発言が抑えられる場面もありますが、もし首相や党総裁として自由に方針を決定できる立場になれば、韓国に対しては歴史認識問題で一切妥協しない姿勢を明確化し、中国に対しては台湾との連携強化や尖閣防衛強化をさらに打ち出すでしょう。これにより日韓・日中関係は過去数十年で最も冷え込む可能性があります。

2. 安全保障体制の強化

高市氏が自由に政策を推進できれば、防衛費のGDP比2%超えは確実に実現する方向に進むと考えられます。さらに、敵基地攻撃能力の保有、ミサイル防衛網の拡充、サイバー防衛部隊の強化など、具体的な防衛力強化策が加速するでしょう。これは東アジアの軍事バランスを大きく変化させ、中国や北朝鮮にとっては脅威の増大となります。

3. 経済安全保障の徹底

経済政策においては、「脱中国依存」が大きな柱となります。サプライチェーンを見直し、半導体やエネルギー資源、医療品といった重要分野において国内生産や同盟国との協力を強化する方向に舵を切るでしょう。これにより日本の経済安全保障は強化されますが、中国市場への依存が高い企業にとっては打撃となる可能性があります。また、韓国との経済協力も縮小し、日本が主体となる新たな技術連携枠組みを模索する動きが加速すると考えられます。

4. 憲法改正の現実化

高市氏が自由に動けるなら、憲法改正議論も一気に進展する可能性があります。特に、自衛隊の憲法明記や緊急事態条項の創設といったテーマは、高市氏が最も重視している課題の一つです。これが実現すれば、日本は戦後体制から大きく脱却し、より「普通の国家」としての安全保障体制を築くことになります。これは中国や韓国にとっては最大級の脅威シナリオと映るでしょう。

5. 米国との一体化の深化

外交・安全保障の基盤として、日米同盟のさらなる強化が進むと予測されます。自由に動ける立場であれば、高市氏は米国のインド太平洋戦略に積極的に参加し、クアッド(日米豪印の安全保障枠組み)やAUKUSとの協力にも前向きな姿勢を見せるでしょう。これは日本が「米国陣営の中核」としての役割を果たすことを意味し、中国の覇権拡大を強く牽制する結果につながります。

6. 国内政治への影響

もし高市氏が自由に政策を進められる立場を得れば、国内政治も大きく変化します。保守層を中心に支持が拡大する一方で、リベラル層や野党勢力からの反発は強まるでしょう。また、経済界との関係にも緊張が生じ、中国市場に依存する企業は強い危機感を抱く可能性があります。その結果、国内世論は大きく二分され、「強い日本」を求める層と「現実的な外交・経済関係維持」を望む層の対立が顕在化するかもしれません。

総じて言えば、高市早苗氏が自由に動ける立場に立てば、日本の外交・安全保障・経済は大きな転換点を迎えることになります。韓国や中国が最も恐れるのは、まさにこの「もし自由に動けたら」というシナリオであり、それこそが彼女を警戒する最大の理由だといえるでしょう。

韓国・中国から見た日本の脅威度

高市早苗氏の存在は、韓国や中国にとって単なる日本の政治家以上の意味を持っています。彼女の強硬な発言や政策スタンスは、両国にとって「日本が再び軍事大国として立ち上がるかもしれない」という懸念を象徴する存在なのです。ここでは、韓国と中国がそれぞれどのように日本を脅威として認識しているのかを比較しながら整理してみます。

韓国から見た脅威度

韓国にとって最大の懸念は、やはり歴史認識問題です。高市氏が首相になれば「徴用工問題」や「慰安婦問題」において一切譲歩しない可能性が高く、日韓関係は完全に硬直するリスクがあります。また、竹島をめぐる領土問題についても「日本固有の領土」と明言しているため、韓国国内世論を強く刺激し、反日感情を悪化させる要因となります。

さらに、防衛政策においても韓国との協力を重視しない姿勢が見られるため、米国が期待する「日米韓三角連携」が機能不全に陥るリスクも存在します。韓国からすれば、高市氏は「協力よりも対立を選ぶ政治家」と映り、信頼できない相手だと評価されているのです。

中国から見た脅威度

中国にとっては、台湾問題と尖閣諸島問題が最大の懸念事項です。高市氏は「台湾有事は日本有事」と明言しており、中国が台湾に対して軍事的圧力を強めるたびに、日本が米国と連携して直接的に介入するリスクが高まると見られています。この発言だけでも、中国にとっては深刻な脅威と映るのです。

さらに、経済安全保障政策によって日本が中国依存を減らす方向に進むことも、中国にとっては警戒対象です。特に半導体や先端技術分野での協力縮小は、中国経済に直接的な影響を及ぼす可能性があります。そのため、中国の国営メディアは高市氏を「日本右翼の象徴」として批判し、国内世論を刺激することで警戒心を煽っています。

韓国と中国の比較表

| 項目 | 韓国の懸念 | 中国の懸念 |

|---|---|---|

| 歴史認識 | 徴用工・慰安婦問題で一切譲歩しない | 直接的な影響は小さいが、対外的強硬姿勢を警戒 |

| 領土問題 | 竹島を「日本固有の領土」と主張 | 尖閣諸島防衛を強調 |

| 安全保障 | 日米韓三角連携に消極的 | 台湾有事に介入する可能性 |

| 経済 | サプライチェーン見直しで協力縮小 | 「脱中国依存」で経済的影響 |

| 象徴性 | 「最も相性の悪い日本の政治家」 | 「日本の右傾化の象徴」 |

両国に共通する懸念

韓国と中国に共通するのは、高市氏を「対話より対立を選ぶ政治家」として認識している点です。外交交渉の余地が狭まり、日本が軍事的・経済的に自立を強める方向に動けば、両国にとって大きな脅威となります。特に、日米同盟を軸とした安全保障戦略の中で高市氏が主導的な役割を果たすようになれば、韓国と中国は同時に強い圧力を受けることになるでしょう。

総じて言えば、韓国と中国にとって高市早苗氏は「日本の外交・安全保障政策を硬直化させ、自国に不利益を与える可能性が最も高い政治家」として映っています。その存在感こそが、両国が彼女に対して強い警戒心を抱く理由なのです。

結論:今後の日本政治と東アジアのパワーバランス

ここまで見てきたように、高市早苗氏は韓国と中国にとって「最も警戒すべき日本の政治家」の一人です。彼女の外交・安全保障観は強硬で、妥協を許さない姿勢を取ることから、両国にとっては大きな脅威と映っています。しかし同時に、自民党という枠組みの中で自由に動けない制約も存在するため、実際の政策にどの程度影響を及ぼせるかは不透明です。

日本政治における高市早苗の位置づけ

高市氏は国内の保守層からは「強い日本を象徴する政治家」として高く評価される一方、党内の権力バランスや経済界の利害関係から制約を受けています。この「影響力と制約の両面性」が、彼女の政治的立場を複雑にしているのです。仮に党総裁や首相の座を射止めたとしても、党全体の合意形成や国際社会の現実に直面する中で、強硬な路線をどこまで実行できるかは未知数です。

東アジアにおける影響

韓国と中国にとっての高市氏は、単なる日本国内の政治家ではなく、東アジアのパワーバランスを揺るがす可能性を秘めた存在です。特に台湾有事や尖閣諸島問題などの領土・安全保障課題においては、彼女の発言や行動が日中関係を大きく左右するでしょう。また、韓国にとっては徴用工・慰安婦問題や竹島問題での妥協を拒否する姿勢が、両国関係の改善を難しくする要因となります。

米国との関係強化が鍵

日本が東アジアでどのような立場を取るかは、米国との同盟関係に大きく依存しています。高市氏は日米同盟を基盤とした外交・安全保障政策を重視しているため、米国がアジア戦略を強化すればするほど、日本の役割は拡大し、中国や韓国との摩擦は増す可能性があります。この構図は、東アジアにおけるパワーバランスを大きく変える要因となるのです。

韓国・中国の「ビビり」の本質

韓国と中国が高市早苗氏を警戒するのは、単に彼女が強硬な発言をしているからではありません。「もし自由に動けたら、日本を大きく変える可能性を秘めている」からこそ、両国は強い不安を抱いているのです。つまり、彼女の存在そのものが外交上の圧力となり、国際社会における日本の立場を強化する象徴となっているのです。

今後の展望

今後の日本政治においては、高市早苗氏がどの程度の影響力を維持できるかが注目点となります。もし自民党内での支持基盤を固め、総裁選で勝利するようなことがあれば、日本の外交・安全保障政策はこれまで以上に強硬な路線へと進む可能性があります。一方で、党内調整や国際社会の圧力によって、一定の現実的対応を余儀なくされる可能性も否定できません。

いずれにせよ、韓国や中国にとって高市早苗氏は「無視できない存在」であり続けるでしょう。そして、日本国内にとっても彼女の動向は安全保障や経済の方向性を左右する重要なファクターとなり得ます。東アジアのパワーバランスは、高市氏の一挙手一投足によって揺らぐ可能性があるのです。

結論として言えるのは、高市早苗氏は韓国と中国にとって「恐れるべき存在」でありながらも、「自民党にいる限り自由に動けない存在」でもあるという二重性を持っているということです。この二面性こそが、彼女をめぐる評価を複雑にし、同時に日本政治の未来を占う大きなポイントとなっているのです。

ディスカッション

ピンバック & トラックバック一覧

[…] […]