自民党総裁選2025|高市・林・茂木・小泉・小林の経済政策と株価シナリオを徹底解説

総裁選の現況と争点整理

2025年秋、自由民主党の総裁選は「経済政策」が最大の焦点となっています。世界的なインフレ圧力が一服しつつある一方で、日本は依然として潜在成長率の低迷、財政赤字、人口減少という構造的課題を抱えています。加えて、エネルギー政策・防衛費増額・少子化対策など、国民生活に直結するテーマが山積しており、新しいリーダーがどのように経済運営を行うかは、株式市場にとっても重大な意味を持ちます。

今回の総裁選に立候補したのは以下の5名です。

- 高市早苗

- 林芳正

- 茂木敏充

- 小泉進次郎

- 小林鷹之

それぞれが異なるビジョンを掲げ、党内の支持基盤や派閥の立場も違うため、選挙戦は「主流派 vs 非主流派」という構図の中で展開されています。つまり、単なる個人の政策比較ではなく、党全体の方向性を左右する戦いなのです。

経済政策の争点として注目されるのは以下の点です。

- 成長戦略:デジタル化、グリーントランスフォーメーション(GX)、イノベーション投資

- 財政政策:財政再建を優先するか、積極財政で景気刺激を図るか

- 金融政策:日銀との連携、金利正常化、円相場の安定性

- 分配政策:社会保障、少子化対策、地域振興

- 国際競争力:半導体・エネルギー・安全保障と経済の一体化

こうした論点は直接的に株価に影響します。たとえば、積極財政を打ち出す候補は短期的には株価上昇を後押ししやすい一方で、財政赤字拡大の懸念が将来的に市場の信頼を損なう可能性もあります。逆に財政規律を重視する候補は短期的には市場にインパクトが小さいものの、中長期的な持続可能性を評価される可能性があります。

つまり、総裁選は単なる政局イベントではなく、日本株市場にとって「未来の株価シナリオ」を決めるイベントでもあるのです。

主流派 vs 非主流派 ― 各派閥と流れ

自由民主党総裁選を読み解く上で欠かせないのが「派閥」と「主流派 vs 非主流派」という構図です。候補者本人の政策や個性も重要ですが、実際に政策を実現できるかどうかは、党内での立場や支持基盤に大きく左右されます。

主流派とは何か

自民党における「主流派」とは、現在の政権運営に直接的に関与している勢力、あるいは総裁選後に政権を担う可能性が高い勢力を指します。通常、現職総理を支える派閥や、党内で多数派を形成しているグループがこれに該当します。主流派の強みは「実行力」と「政策の継続性」にあります。株式市場は一般的に、主流派の候補が勝利することで政治的安定が確保されるとみなし、好感する傾向があります。

非主流派とは何か

一方、「非主流派」は政権運営の中核に入っていない勢力であり、時に反主流的な立場をとることで存在感を高めます。非主流派候補の強みは「改革色」や「新しい政策の打ち出し」であり、現状に不満を持つ層から支持を集めやすい傾向があります。ただし、派閥の規模が小さい場合は総裁選で勝利するのが難しく、仮に当選しても政策実現の壁に直面しやすい点が課題です。

今回の候補者の立ち位置

- 高市早苗:非主流派色が強いが、保守層からの強い支持。政策は積極財政寄りで「株高期待」が高い。

- 林芳正:党内主流派に位置し、安定的な政策運営を訴える。財政規律を重視し、市場からは「中長期的な安心感」を評価されやすい。

- 茂木敏充:現執行部に近い主流派。バランス型で、財政・金融・外交を総合的に扱う「安定志向」。株式市場にはフラットな影響。

- 小泉進次郎:非主流派的な改革派。環境政策や若年層支持を背景に注目されるが、財政運営能力や実効性への懸念もある。

- 小林鷹之:新進気鋭のポジションで、政策実行力は未知数。非主流派に近いが、新しい産業政策を打ち出せば「テーマ株」として市場が反応する可能性あり。

派閥力学が与える影響

総裁選の結果は、単に「誰が人気か」ではなく「誰が派閥の支持を取り付けられるか」にかかっています。主流派候補が勝てば政権の安定継続が見込まれ、市場は安心感を得やすいでしょう。逆に非主流派が勝利した場合、市場は「政策転換リスク」を織り込みにいくため、短期的にボラティリティが高まる可能性があります。

つまり、株価を占う上では候補者の経済政策そのものに加え、「主流派か非主流派か」という文脈を押さえることが極めて重要なのです。

高市早苗の経済政策分析

高市早苗氏は、自民党内でも特に「積極財政派」として知られています。これまでの発言や政策提言からも明らかなように、金融緩和の継続、財政出動の拡大、国家戦略的な産業投資を柱とする経済運営を志向しており、株式市場からは「短期的な株高要因」として注目されています。

財政政策:積極財政で成長志向

高市氏は「デフレ脱却」を最重要課題と位置づけ、景気下支えのための大規模財政出動を容認する立場を明確にしています。インフラ投資や防衛費の拡大、科学技術分野への重点投資を打ち出しており、特に半導体やAIなど先端分野への支援は市場にとって強い材料となり得ます。

ただし、積極財政は短期的に株価を押し上げやすい一方で、中長期的には財政赤字拡大や国債市場の不安定化を招くリスクがあります。市場は「景気刺激効果」と「持続可能性リスク」の両面を見極める動きになるでしょう。

金融政策:日銀との協調路線

金融政策についても高市氏は日銀の大規模金融緩和を評価し、しばらくは緩和的な姿勢を維持すべきとの立場を取っています。これにより株式市場や不動産市場に資金が流入しやすく、特にグロース株や不動産関連株に追い風となる可能性があります。

一方で、長期的には金利正常化をどう実現するかが課題です。円安が進行すれば輸入インフレ圧力が高まり、生活コスト増を通じて政治的リスクになる可能性があります。

産業政策:経済安全保障を重視

高市氏は「経済安全保障担当大臣」を務めた経験を持ち、国家戦略としての産業政策を重視しています。特に半導体や防衛産業、エネルギー分野の強化に積極的であり、これは株式市場において「テーマ株」を生みやすい分野です。

・半導体支援 → 製造装置メーカー、素材産業、関連ベンチャー株の上昇要因

・防衛産業強化 → 重工業株、防衛関連株の上昇要因

・再生可能エネルギー支援 → 電力関連株、新エネ株の注目度上昇

分配政策:中間層支援と少子化対策

高市氏は「強い日本を作るためには中間層の底上げが不可欠」とし、子育て支援や教育投資を拡充する方針を掲げています。これは消費の底上げを通じて内需拡大につながる可能性があり、内需関連株やサービス業にプラスとなります。

市場からの評価

株式市場は、高市氏の積極財政・産業投資路線を「株高要因」として評価しています。特に、テクノロジー関連やインフラ投資関連株にとっては追い風です。ただし、国債市場や円相場への影響をどう管理するかによっては、逆に市場の不安要因となるリスクも残ります。

総じて高市氏の経済政策は「短期的には株高、長期的にはリスク管理が課題」という二面性を持っています。大胆な政策で一気に景気刺激を図る可能性が高い一方で、財政規律を求める市場との調整が今後の焦点となるでしょう。

林芳正の経済政策分析

林芳正氏は、自民党内の「安定派」「現実主義者」として評価される政治家です。財務大臣や外務大臣を歴任した経験から、国際経済や外交・安全保障との連動を強く意識した経済政策を展開するのが特徴です。市場からは「派手さはないが安定感のある候補」と見られており、短期的な株価の急騰要因にはなりにくいものの、中長期的な市場安定の象徴として期待されています。

財政政策:規律重視の慎重派

林氏の経済スタンスは「財政規律を守りつつ持続可能な成長を目指す」という点にあります。積極財政を掲げる高市氏とは対照的に、国債依存度の抑制や歳出の効率化を重視しており、無駄なバラマキに否定的です。

この姿勢は短期的な景気刺激には弱い反面、長期的には財政不安を回避し、国際金融市場からの信頼を確保できる可能性があります。特に外国人投資家は「規律ある財政」を好む傾向が強いため、海外マネーの安定流入を期待できる点は株式市場にプラス材料です。

金融政策:日銀との距離感

林氏は日銀の大規模緩和を全面的に支持する立場ではなく、むしろ金利正常化を視野に入れた発言をしています。インフレ率が落ち着きを見せつつある現在、金融緩和の副作用(円安、資産価格の過熱、金融機関収益の圧迫)に対応する必要があるとの認識を持っています。

これは株式市場にとって短期的にはマイナス要因になりやすいですが、長期的には円の信認回復や金融市場の健全化につながり、安定的な投資環境を生む可能性があります。

産業政策:外交と経済の一体化

林氏の強みは、外務大臣経験を活かした「経済外交」です。エネルギー調達の多角化、半導体・先端技術分野での国際協力、自由貿易体制の維持などを重視しており、これは外需関連株や輸出企業にとって追い風となります。

また、エネルギー政策では再エネと原子力をバランスよく活用し、安定供給を重視する姿勢を打ち出しています。これは電力株やインフラ関連株にとってプラスの材料です。

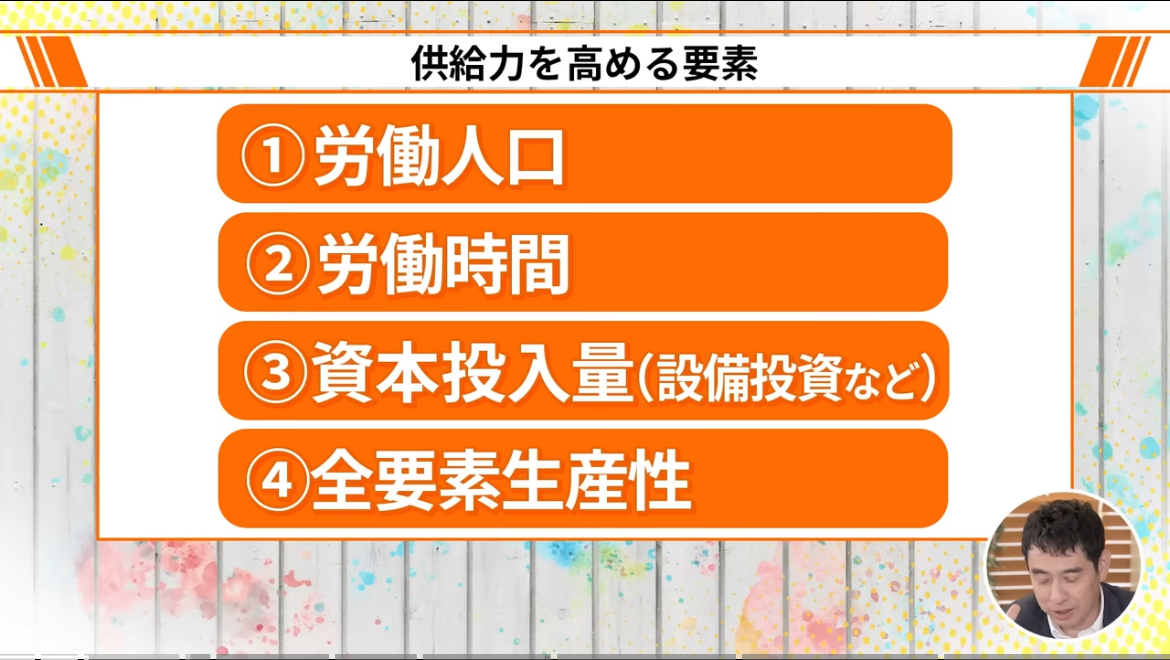

分配政策:教育・人材投資

林氏は「人への投資」を重視しており、教育や職業訓練への予算配分を重視しています。労働生産性の向上や人材強化は中長期的に企業収益を押し上げる要因となり得るため、株式市場にとっても「地味だが重要な政策」と言えます。

市場からの評価

市場は林氏の政策を「短期的な株高要因は少ないが、長期的な安定感がある」と評価しています。投資家心理において「大きなサプライズ」は期待されにくい一方で、海外投資家にとっては安心感のある候補であり、円高安定・株式市場の安定推移をもたらす可能性があります。

まとめると、林芳正氏の経済政策は「財政規律と持続可能性を重視する安定路線」です。株価を大きく動かす即効性はないものの、中長期投資家にとっては安心感をもたらす候補といえるでしょう。

茂木敏充の経済政策分析

茂木敏充氏は、自民党内で「実務型の安定志向」として知られるベテラン政治家です。経済産業大臣、外務大臣、自民党幹事長などを歴任し、経済・外交・党運営の三領域に精通しています。そのため、市場からは「バランス型の政策を進める現実的リーダー」と評価されています。派手な成長戦略よりも、既存制度の改善と安定運営を重視する傾向があります。

財政政策:均衡型のアプローチ

茂木氏は「財政健全化」と「景気刺激」のバランスを意識した政策を打ち出しています。大規模な財政出動を訴える高市氏と、財政規律を重視する林氏の中間に位置する立場であり、歳出拡大には一定の理解を示しつつも、財源確保や中長期的な持続可能性を強調しています。

このため、株式市場からは「過度なリスクを生まない現実的な候補」と受け止められており、安心感を提供する存在となっています。ただし、投資家にとってインパクトのある政策パッケージには乏しいとの見方もあります。

金融政策:段階的な正常化

茂木氏は、日銀の大規模緩和政策を「一定の役割を果たした」と評価しつつ、今後は経済状況を見ながら段階的に金利正常化を進めるべきとの立場をとっています。この姿勢は、金融市場において「予測可能性が高い政策運営」として評価されやすく、不透明感の少ない安心材料です。

株式市場にとっては短期的なサプライズは乏しいものの、円相場の安定や国債市場の信認確保につながるため、長期投資家にとってプラスとなります。

産業政策:現実的な成長戦略

茂木氏の産業政策は「イノベーション支援」と「伝統産業の底上げ」の両立を目指す形です。特に中小企業の生産性向上や、デジタル化の支援、スタートアップ投資促進を掲げています。また、外務大臣経験を活かし、経済連携協定(EPA・FTA)の推進を通じて輸出拡大を狙う姿勢も示しています。

これらは外需依存度の高い製造業や、輸出関連株にプラス材料となる可能性があります。

分配政策:安定的な社会保障

茂木氏は社会保障制度の持続可能性を重視し、現役世代への過度な負担を避けつつ、高齢者福祉の安定を目指す政策を打ち出しています。少子化対策や教育投資にも言及しており、内需拡大よりも「負担と給付のバランス調整」を重視している点が特徴です。

市場からの評価

市場は茂木氏を「リスクの少ない現実的候補」として評価しています。短期的に株価を押し上げる派手な政策は打ち出していませんが、海外投資家からの安心感は高く、長期的な資金流入を支える可能性があります。

総じて茂木氏は「中庸路線」を象徴する存在です。積極財政と財政規律の中間を取りながら、外交力を背景に国際経済連携を推進する姿勢は、日本経済にとって堅実な方向性を示すものであり、市場においても安定を評価する投資家層から支持を集めやすいでしょう。

小泉進次郎・小林鷹之の政策比較

総裁選における注目候補の中でも、小泉進次郎氏と小林鷹之氏は「次世代リーダー」として期待される存在です。両者とも比較的若手であり、改革志向や新しい価値観を政策に取り込もうとする点が共通しています。しかし、その政策の方向性や実行力には大きな違いがあり、株式市場へのインパクトも異なります。

小泉進次郎:環境政策と若年層支持

小泉進次郎氏は環境政策を強く打ち出しており、特に「カーボンニュートラル」「再生可能エネルギーの普及」「脱プラスチック」などのテーマを重視しています。これは環境関連株、再エネ株、ESG投資分野にとっては追い風となり、若年層の支持を背景に新しい政治スタイルをアピールしています。

ただし、市場からは「具体性と実効性に乏しい」との批判も根強く、発言のキャッチーさに比べて制度設計や財源論の不足が懸念されています。株式市場にとっては「テーマ株は動くが全体市場には波及しにくい候補」という評価が一般的です。

小林鷹之:経済安全保障と産業戦略

小林鷹之氏は「経済安全保障担当大臣」を務めた経験を活かし、産業政策や安全保障を重視した政策を打ち出しています。特に半導体、自動車、エネルギーなど日本の基幹産業の強化を訴えており、これらの分野に直接的な株価インパクトを与える可能性があります。

また、小林氏はベンチャー支援やデジタル化推進にも積極的であり、スタートアップやIT関連株にプラスとなる政策を志向しています。若手ながらも政策に具体性があり、市場からは「即効性のある分野政策」を評価されています。

二人の比較:共通点と相違点

| 項目 | 小泉進次郎 | 小林鷹之 |

|---|---|---|

| 政策の柱 | 環境政策・脱炭素 | 経済安全保障・産業戦略 |

| 市場への影響 | テーマ株(再エネ、ESG関連)が上昇 | 基幹産業(半導体、防衛、自動車)に直接的効果 |

| 支持層 | 若年層、都市部、改革志向層 | 産業界、保守層、経済安全保障重視層 |

| 実効性 | 理念先行、具体性不足 | 政策に即効性、実行力は未知数 |

| 株価インパクト | 短期的なテーマ株の盛り上がり | 中期的な産業株の底上げ |

市場からの評価

市場は小泉氏を「話題性は高いが全体経済への波及は限定的」と評価し、小林氏を「産業政策によって実際に株価を押し上げる可能性があるが、政治的な力不足が課題」と見ています。どちらも非主流派に位置づけられるため、政権中枢での政策実行力には不安が残るものの、個別銘柄やテーマ株へのインパクトは非常に強い候補です。

総じて、小泉進次郎氏は「テーマ株主導の短期インパクト」、小林鷹之氏は「産業戦略による中期的効果」を市場にもたらす可能性が高いといえるでしょう。

仮想シナリオ/株価インパクト分析

総裁選において誰が勝利するかは、日本の政治経済に直接的なインパクトを与えます。本パートでは、各候補者が総裁となった場合に予想される株価シナリオを整理し、投資家にとってのメリットとリスクを比較していきます。

シナリオ1:高市早苗が勝利した場合

高市氏は積極財政と産業投資を掲げており、短期的には株価を押し上げる可能性が高い候補です。特に半導体、防衛、インフラ、再生エネ関連株は恩恵を受けやすいでしょう。

- 日経平均:短期的に+5〜10%上昇シナリオ

- リスク:財政赤字拡大による国債市場の混乱、円安加速

シナリオ2:林芳正が勝利した場合

林氏は財政規律を重視する安定型です。短期的な株価上昇は限定的ですが、海外投資家からの信頼回復により中長期的には堅調推移が見込まれます。

- 日経平均:短期的には横ばい、中期的に安定上昇

- リスク:即効性のある景気刺激策が乏しく、株価が伸び悩む可能性

シナリオ3:茂木敏充が勝利した場合

茂木氏はバランス型で、中庸的な政策を進めると予想されます。市場へのインパクトは穏やかですが、外交力を背景に輸出関連株への支援が期待できます。

- 日経平均:小幅な上昇基調(+2〜5%)

- リスク:市場に強いサプライズがなく、海外勢からの注目度が低下する可能性

シナリオ4:小泉進次郎が勝利した場合

小泉氏は環境政策を前面に押し出すため、再エネ株やESG関連株が大きく動くシナリオです。ただし、全体市場への波及は限定的と予想されます。

- 日経平均:横ばい〜限定的上昇

- 個別株:再生可能エネルギー株、環境ベンチャー株は急騰リスクあり

- リスク:政策の実効性不足が露呈すると、市場の失望を招く可能性

シナリオ5:小林鷹之が勝利した場合

小林氏は経済安全保障・産業戦略を重視するため、半導体、防衛、自動車、スタートアップ関連株に追い風が吹きます。短期的な市場インパクトは限定的ですが、中期的に特定セクターを押し上げる効果が期待されます。

- 日経平均:中期的に+3〜7%上昇シナリオ

- リスク:非主流派であるため、政権基盤が弱く政策実現に不安

株価シナリオ比較表

| 候補者 | 短期株価インパクト | 中長期シナリオ | 主な恩恵セクター | リスク |

|---|---|---|---|---|

| 高市早苗 | 強い上昇(+5〜10%) | 赤字拡大リスク | 半導体、防衛、再エネ | 国債市場混乱、円安 |

| 林芳正 | 横ばい | 安定成長 | 輸出、インフラ、電力 | 景気刺激不足 |

| 茂木敏充 | 小幅上昇(+2〜5%) | 外交による輸出拡大 | 製造業、外需株 | 市場の注目度低下 |

| 小泉進次郎 | 横ばい〜個別株上昇 | 環境株限定の追い風 | 再エネ、ESG | 政策実効性不足 |

| 小林鷹之 | 限定的上昇 | 中期的な産業株上昇 | 半導体、防衛、自動車 | 非主流派による実行力不足 |

以上のように、総裁選の結果は「株価の短期的なサプライズ」か「中長期的な安定成長」かという対比で整理できます。投資家は候補者の当落だけでなく、派閥構図や政権基盤の強さも合わせて考慮する必要があります。

総括と「誰に注目すべきか」判断指針

今回の総裁選においては、候補者ごとに政策の方向性が明確に分かれています。積極財政・産業投資型の高市早苗氏、財政規律を重視する林芳正氏、バランス型の茂木敏充氏、環境政策を前面に出す小泉進次郎氏、そして産業戦略に軸を置く小林鷹之氏。それぞれの政策は、株式市場に異なる影響を与える可能性があります。

候補者ごとの注目ポイント

- 高市早苗:積極財政で短期的な株高要因。ただし国債市場の不安定化リスクも。

- 林芳正:規律重視で海外投資家からの信頼が厚い。長期的に市場安定に寄与。

- 茂木敏充:バランス型でリスクの少ない現実路線。派手さはないが堅実。

- 小泉進次郎:テーマ株主導型。再エネ・ESG関連銘柄が注目されやすい。

- 小林鷹之:産業政策で特定セクター(半導体・防衛・自動車)にインパクト。

投資家にとっての戦略的視点

投資家が注目すべきポイントは、単に「株価が上がる候補者は誰か」ではなく、「どのセクターが恩恵を受けるか」にあります。総裁選の結果が短期的に株式市場全体を動かすのは事実ですが、より大きなリターンを狙うなら、候補者ごとの政策テーマに沿ったセクター戦略を取ることが重要です。

例えば:

- 高市勝利 → 防衛株・インフラ株・半導体関連株に資金流入

- 林勝利 → 輸出関連株・金融株が安定推移

- 茂木勝利 → 製造業・外需株が堅調

- 小泉勝利 → 再生可能エネルギー株・環境関連株が急騰

- 小林勝利 → 半導体・防衛・自動車株に中期的な上昇余地

主流派 vs 非主流派の視点

市場が織り込むもう一つの重要要素が「主流派か非主流派か」という点です。主流派の勝利は政治的安定と市場の安心感をもたらしますが、非主流派の勝利は政策転換リスクを伴い、株式市場にボラティリティをもたらす可能性があります。投資家にとっては、安定か変革か、どちらのシナリオに賭けるかを見極めることが重要になります。

結論:誰に注目すべきか

短期的な株価上昇を狙うなら高市早苗や小泉進次郎に注目。中長期的な市場安定や国際投資家の信認を重視するなら林芳正や茂木敏充。特定産業への集中投資を検討するなら小林鷹之の政策がカギとなります。

最終的に総裁選は「政治イベント」であり、必ずしも政策がそのまま実現するわけではありません。しかし、市場は常に「期待」と「失望」を先取りして動くため、投資家にとっては総裁選=次の株価トレンドを読む試金石となるのです。

今後の展開を見極める上で、投資家は候補者の言葉だけでなく、派閥力学や政策実現性にも注意を払いながら、戦略的な投資判断を下すことが求められます。

ディスカッション

コメント一覧

まだ、コメントがありません