株価 日経平均はどうなる?自民党総裁選に注目する海外投資家の見るポイント

なぜ海外投資家は総裁選に敏感なのか

自民党総裁選は、次の首相を事実上決める重要なイベントであり、日本の政治と経済の方向性を大きく左右します。そのため、この選挙は国内の有権者だけでなく、世界の金融市場を動かす海外投資家にとっても極めて重要な関心事となっています。

日本株市場の売買の約7割は海外投資家によって占められているとされ、彼らの判断は株価や為替相場に直結します。総裁選で誰が勝つか、そしてそのリーダーがどのような政策を打ち出すかによって、日本市場への資金流入や流出が決まるといっても過言ではありません。

政策リスクとしての総裁選

海外投資家にとって、日本の政治は「政策リスク」として位置づけられています。たとえば、財政規律を重視する候補が勝てば長期金利の安定につながる一方、積極的な財政出動を打ち出す候補が勝てば、円安や国債市場の不安定化を招く可能性があります。このように、総裁選は投資家のポートフォリオ戦略に直接的な影響を与えるのです。

世界経済と連動する日本市場

2025年現在、世界経済は依然としてインフレ圧力や地政学的リスクを抱えています。米国や欧州が金融政策の正常化を進める中、日本だけが独自の金融政策を維持するのか、それとも転換するのかは世界中の投資家にとって重大な関心事です。総裁選の結果は、こうした金融政策の方向性を占う手がかりとして注目されています。

海外メディアの視点

米ウォール・ストリート・ジャーナルや英フィナンシャル・タイムズなどの主要紙は、総裁選を「日本経済の予見可能性を試すリトマス試験紙」と表現しています。つまり、海外投資家は総裁選を単なる政治イベントではなく、日本が安定した投資環境を維持できるかどうかを測る材料として見ているのです。

次章では、特に注目される「政策の一貫性と予見可能性」について詳しく解説していきます。

政策の一貫性と予見可能性が投資家にとって重要な理由

海外投資家が日本の自民党総裁選を注視する最大の理由のひとつが、「政策の一貫性と予見可能性」です。市場は不確実性を嫌います。たとえ経済成長が鈍化していても、政策が一貫していれば投資家はリスクを織り込み、長期的な投資判断を下すことが可能です。しかし、方針が頻繁に変わるようであれば、投資家は資金を引き上げ、安全資産にシフトする傾向が強まります。

アベノミクスから続く流れと投資家心理

2012年以降、日本の経済政策は「アベノミクス」に象徴される金融緩和・財政出動・成長戦略の三本の矢を軸に展開してきました。この枠組みは海外投資家にとって一定の安心感を与え、日本株市場への資金流入を促してきました。しかし近年は円安の急進行や財政赤字拡大への懸念が高まり、次の総裁がどのようにこの路線を引き継ぐかが注目されています。

例えば、金融緩和を急激に修正すれば株価下落や円高圧力を招きかねません。一方、緩和を継続すれば、円安が進行し輸入コストが上昇するリスクがあります。こうしたジレンマの中で、投資家は「新総裁が一貫した政策運営を行えるか」を最も気にしているのです。

短期的な人気取り政策への警戒

総裁選は党内の権力争いであると同時に、国民からの支持を意識せざるを得ない政治イベントです。そのため、一部の候補者が短期的な人気取り政策を掲げることがあります。例えば、大規模な補助金や減税の公約は一時的には好感されるものの、財政規律の悪化につながり、長期的には国債市場や円相場に不安をもたらす可能性があります。

海外投資家はこうした「短期的なバラマキ」には敏感です。目先の景気対策よりも、中長期的に持続可能な財政運営や成長戦略が示されるかどうかを重視しているのです。

予見可能性がもたらす市場安定

予見可能性とは、投資家が将来の政策の方向性をある程度見通せることを意味します。例えば、欧米の中央銀行はインフレ目標を明確にし、金融政策の先行きを透明化することで市場との対話を重視しています。日本においても、総裁選を通じて「今後数年間の経済運営の基本方針」が示されれば、投資家は安心して長期投資を継続できます。

逆に、候補者の発言が曖昧であったり、方針が頻繁に変わるようであれば、海外投資家は「日本市場は予見可能性が低い」と判断し、資金を引き揚げるリスクが高まります。結果として株価のボラティリティが増し、円相場も不安定化する恐れがあるのです。

総裁選における投資家のチェックポイント

- 候補者が財政・金融政策について一貫したビジョンを示しているか

- 外交・安全保障政策においても明確な方向性を持っているか

- 短期的な人気取りではなく、中長期的な経済戦略を打ち出しているか

- 市場との対話を重視し、透明性のある政策運営を行えるか

これらの観点から、海外投資家は総裁選の候補者を評価しています。最終的に「誰が勝つか」だけでなく、「勝った後に安定した政策運営ができるか」が市場にとって決定的に重要なのです。

次章では、この政策一貫性と密接に関連する「財政政策と金融政策の方向性」について詳しく掘り下げます。

財政政策と金融政策の方向性

海外投資家が自民党総裁選で最も注視するテーマのひとつが「財政政策と金融政策の方向性」です。日本は先進国の中でも突出した財政赤字を抱えており、同時に長期的なデフレ傾向や低金利政策を続けてきました。そのため、新総裁がどのようなスタンスで経済運営を行うかは、日本市場の評価を左右する決定的要因となります。

財政規律と成長重視のせめぎ合い

海外投資家にとって最も気になるのは、日本が「財政規律」を維持できるのか、それとも「成長重視」のために積極財政を続けるのかという点です。日本の政府債務残高はGDP比で260%を超え、主要先進国で最悪の水準にあります。この状況で無制限に国債を発行し続ければ、長期的な財政の持続可能性に疑念が生じます。

一方で、景気刺激を目的とした財政出動は短期的に株式市場にプラスの影響を与えることがあります。特にインフラ投資や補助金政策は一部の業界に追い風となり、日本株の特定セクターに資金が流入するケースもあります。つまり、投資家は「財政出動の規模」と「将来的な財政健全化へのロードマップ」がバランスしているかを見極めているのです。

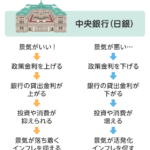

日銀との関係性と金融政策

もう一つの重要な論点は、日本銀行との関係性です。長期にわたり続いてきた金融緩和政策は円安や株高を後押ししましたが、同時に副作用として国債市場の機能低下や物価上昇圧力を生み出しています。新総裁が日銀に対してどのようなスタンスを示すのかは、海外投資家にとって極めて重要なチェックポイントです。

もし新総裁が「金融緩和の継続」を打ち出せば、円安が進み輸出関連株にはプラス材料となります。しかし同時に輸入コストの上昇や家計負担の増大を招き、内需関連株にはマイナス要因となる可能性があります。逆に「金融政策の正常化」を早期に進める場合、長期金利の上昇や株式市場の調整が避けられず、為替も円高方向に振れる可能性があります。

為替市場へのインパクト

為替市場は総裁選の動向に最も敏感に反応します。候補者が「緩和継続」を強調すれば円安が加速し、ドル円は一時的に上昇する傾向があります。逆に「金融正常化」や「日銀との対話を重視」といった発言があれば、市場は円高方向に動く可能性があります。海外投資家にとって、為替の変動はポートフォリオの収益に直結するため、候補者の金融政策に関する姿勢は常に注目されています。

国債市場と長期金利の行方

国債市場もまた、財政・金融政策の影響を強く受ける分野です。財政出動が拡大すれば国債の発行額は増加し、需給の悪化によって金利上昇圧力が高まります。しかし、日銀が引き続き大量に国債を買い入れる姿勢を示すなら、金利は抑え込まれるでしょう。海外投資家はこうした「国債需給」と「日銀のスタンス」を総合的に評価し、日本の債券市場への投資判断を行っています。

投資家が注目するシナリオ

- 財政出動+緩和継続: 株高・円安が進むが、国債市場に不安。

- 財政規律+緩和継続: 円安は続くが、財政健全化が評価され長期投資にプラス。

- 財政出動+金融正常化: 景気刺激はあるが金利上昇リスクが強まり、株式市場は不安定。

- 財政規律+金融正常化: 短期的に株価下落や円高が進むが、中長期的には安定した政策と評価される。

このように、財政政策と金融政策の方向性は、海外投資家が日本市場を評価するうえで最重要のファクターです。単に「景気刺激」か「財政健全化」かという二項対立ではなく、両者のバランスをどう取るのかが問われています。

次章では、この財政・金融政策と密接に関連する「外交・安全保障政策」について掘り下げ、投資家がどのように地政学リスクを評価しているのかを考察します。

外交・安全保障政策と海外投資家の視点

海外投資家が自民党総裁選で注目するもう一つの重要なポイントが、外交と安全保障政策です。経済政策が投資環境の「土台」であるなら、外交・安全保障は「リスク管理」の核心部分といえます。とりわけ2025年の世界情勢は不確実性が高く、米中対立、台湾有事の懸念、ウクライナ情勢の長期化など、投資家が無視できない地政学的リスクが存在しています。そのため、新総裁がどのような外交姿勢を示すかは、日本市場だけでなくアジア全体の安定性に影響を与えると見られています。

米国との同盟関係

日本にとって最重要の安全保障は、言うまでもなく日米同盟です。海外投資家は、新総裁が米国との関係をどの程度強固に維持できるかを注視しています。米国との関係が不安定化すれば、日本の安全保障環境が揺らぎ、それは投資リスクの拡大につながります。

特に2025年は米国大統領選後の新政権が始動する時期であり、米国の対中政策やアジア戦略との整合性を取れるかどうかが焦点となっています。海外投資家は、総裁候補が「日米同盟の強化」を明確に打ち出しているかを投資判断に織り込んでいます。

中国との関係と台湾リスク

日本の最大の貿易相手国は中国であり、その関係は経済的に切り離せません。しかし同時に、中国との政治的緊張や台湾問題は投資家にとって大きなリスク要因です。もし台湾有事の懸念が高まれば、日本株は急落し、円が「安全資産」として買われる展開になる可能性があります。

新総裁が中国との関係をどのようにマネジメントするかは、海外投資家にとって重要な評価軸です。「強硬姿勢」を取れば外交リスクが高まり、「対話重視」であれば経済交流がスムーズになるものの、国内保守層からの批判もあり得ます。投資家はそのバランス感覚をシビアにチェックしています。

朝鮮半島と東アジア情勢

北朝鮮のミサイル実験や韓国との歴史問題も、日本の外交課題として無視できません。特に安全保障上の不安定要因は、日本市場における「リスクプレミアム」として株式や債券価格に織り込まれます。総裁候補が日韓関係の改善を重視している場合、投資家は「地域の安定性向上」と評価しやすい傾向にあります。

エネルギー安全保障

2022年以降のウクライナ危機を契機に、エネルギー安全保障は世界的に注目されるテーマとなりました。日本はエネルギー輸入依存度が高いため、中東情勢や海上輸送の安全確保が投資家にとって大きな関心事です。新総裁が「エネルギーの多角化」「再生可能エネルギーの推進」「原子力政策の位置づけ」をどのように示すかによって、海外投資家の評価は大きく分かれます。

投資家が見る外交・安全保障のチェックポイント

- 日米同盟をどの程度重視し、維持・強化できるか

- 中国との関係を対話で安定化できるか、それとも対立が深まるか

- 台湾有事リスクに備えた戦略的発言や政策を持っているか

- エネルギー安全保障に対して現実的かつ持続可能なビジョンを示しているか

- 地政学リスクを市場との対話にどう反映するか

外交・安全保障政策は、株価や為替の短期的な動きだけでなく、中長期的な投資判断にも直結するテーマです。特に日本は地政学的にアジアの最前線に位置しているため、投資家は常に「日本のリーダーが国際秩序の中でどのように舵取りをするか」を注視しています。

次章では、海外投資家がさらに注目している「規制改革と構造改革」について解説し、日本市場への長期的な期待感がどのように形成されるのかを考察していきます。

規制改革・構造改革への期待

海外投資家が自民党総裁選に注目する際、財政政策や外交政策と並んで重視するのが「規制改革・構造改革」です。これらは日本経済の成長ポテンシャルを左右する根幹であり、中長期的な投資判断に直結します。金融緩和や一時的な景気刺激策は市場を動かす要因になり得ますが、持続的な株価上昇や投資資金の定着には「構造的な改革」が不可欠です。

労働市場改革と人材流動性

日本の労働市場は依然として硬直的であり、海外投資家からは「人材の流動性が低い」と指摘されています。終身雇用や年功序列の文化は、企業の新陳代謝を阻害し、生産性向上を妨げてきました。総裁選の候補者が「労働市場改革」をどのように位置づけているかは、投資家にとって重要な関心事です。

特に注目されるのは以下のポイントです:

- 女性や高齢者の労働参加率をどう引き上げるか

- 外国人労働者の受け入れ拡大を進めるかどうか

- リスキリング・再教育を通じた人材育成戦略を提示しているか

こうした政策が明確に示されれば、日本市場は中長期的に成長余地があると評価され、投資家の資金を呼び込む可能性が高まります。

スタートアップ支援とイノベーション

日本は先進国の中でスタートアップの成長が遅れているとされます。海外投資家は「次のユニコーン企業が日本から誕生するかどうか」を大きな関心を持って見ています。そのため、総裁候補がスタートアップ支援を重視するかどうかは投資判断に直結します。

具体的には以下の施策が注目されています:

- 規制緩和による新規参入の促進

- 大学や研究機関との連携強化

- ベンチャーキャピタルへの資金供給拡大

- 税制優遇措置による起業支援

こうした成長戦略が示されれば、海外投資家は「日本市場が今後も革新を生み出す土壌を整えつつある」と判断し、長期的な資金投入を行いやすくなります。

デジタル化と行政改革

デジタル化の遅れは日本経済の競争力を削いでいる要因の一つです。行政のデジタル化、キャッシュレス決済の普及、マイナンバー制度の活用などは、海外投資家にとって「効率性の改善」と「市場の透明性向上」につながります。新総裁が「デジタル庁の強化」や「行政手続きの簡素化」を重視するかどうかは、日本の投資環境を測る重要な指標です。

地方創生と分散型経済

東京一極集中からの脱却もまた、海外投資家が注目するテーマです。地方経済の活性化は国内需要を底上げし、成長の持続性を高める要因になります。インフラ整備、地方大学との産学連携、観光資源の活用といった施策は、内需拡大を期待する投資家にとってポジティブな材料です。

投資家が評価する構造改革の条件

- 労働市場の柔軟性を高める政策があるか

- スタートアップや新産業の育成に本気か

- デジタル化を通じた効率性の改善を示しているか

- 地方経済を成長戦略の一環として位置づけているか

規制改革や構造改革は、一朝一夕で成果が出るものではありません。しかし、海外投資家は「方向性」を見極め、長期的な資金投入を検討します。新総裁がこれらの課題にどう取り組むのかは、日本市場の魅力を高めるかどうかの試金石となるのです。

次章では、世界的に注目が高まる「ESG・気候変動政策」について取り上げ、海外投資家が日本市場をどのように評価しているかを詳しく解説していきます。

ESG・気候変動政策と投資家の評価

近年、世界の投資マネーは「ESG(環境・社会・ガバナンス)」の視点を重視する傾向を強めています。特に欧州や北米の年金基金や運用会社は、ESG基準を満たさない企業や市場には資金を振り向けにくくなっており、日本市場もその例外ではありません。自民党総裁選を通じて、新しいリーダーがどのように気候変動政策を打ち出すかは、海外投資家にとって重要な判断材料となります。

GX(グリーントランスフォーメーション)の加速

政府が掲げる「2050年カーボンニュートラル」の目標は、日本市場の国際的な信頼性に直結します。総裁候補がこの方針を強調し、グリーントランスフォーメーション(GX)の実現に向けた明確なロードマップを提示できるかどうかは、投資家にとって極めて重要です。

海外投資家が特に注目するのは以下のポイントです:

- 再生可能エネルギーの導入目標をどの程度具体的に示すか

- 水素やアンモニアなど新エネルギー技術への投資方針

- GX投資に対する税制優遇や公的支援の有無

こうした政策が明確に示されれば、日本市場は「持続可能な成長を目指す国」と評価され、長期資金の呼び込みにつながります。

脱炭素ロードマップと企業戦略

欧州ではすでに炭素税や排出権取引制度が定着しており、企業は脱炭素経営を迫られています。日本でも同様に、次期総裁が「脱炭素社会への移行」をどのように支援するかが注目されています。特に重視されるのは、エネルギー多消費型産業に対する支援策や、企業のESG情報開示を強制力を持って推進する姿勢です。

もし新総裁が脱炭素ロードマップを不明確にした場合、海外投資家は「日本市場は国際的なESG基準に後れを取っている」と判断し、投資を敬遠する可能性があります。逆に、具体的なマイルストーンを提示できれば、日本企業への信頼感は高まり、株式市場への資金流入を呼び込む可能性があります。

再生可能エネルギーと原子力のバランス

日本のエネルギー政策においては、再生可能エネルギーと原子力のバランスが焦点です。再エネ拡大は投資家に歓迎されますが、同時にコスト上昇や電力供給の安定性に課題があります。そのため、原子力の再稼働や次世代原子炉の位置づけをどう示すかも、投資家が注目するポイントです。

海外投資家は「現実的かつ持続可能なエネルギー戦略」を重視します。極端に偏った政策ではなく、複数のエネルギー源を組み合わせる「エネルギーミックス」が合理的に提示されるかどうかが評価基準となります。

ESG投資の基準と市場の透明性

ESG投資を行う海外機関投資家は、企業の非財務情報の開示に敏感です。新総裁が「企業のESG開示ルールの強化」を推進する姿勢を見せれば、日本市場全体の透明性が高まり、投資資金の流入が期待できます。逆に、開示が曖昧で国際基準との整合性が取れていなければ、日本株の評価は下がりやすくなります。

投資家が注視するESG・気候変動政策のポイント

- 2050年カーボンニュートラルに向けた具体的な行程表を持っているか

- 再エネ、原子力、新エネルギーのバランスを現実的に提示しているか

- 企業のESG情報開示ルールを強化する意欲があるか

- 国際的なESG基準(TCFD、ISSBなど)に歩調を合わせているか

海外投資家は「短期的な政策」よりも「長期的な持続可能性」を重視します。ESGや気候変動政策が曖昧であれば、日本市場は投資対象から外されるリスクがあります。逆に、明確な方向性と実効性を示せれば、世界的な資金を呼び込むチャンスとなるでしょう。

次章では、日本市場の信頼性を大きく左右する「コーポレートガバナンスと投資環境」について解説します。

コーポレートガバナンスと投資環境

海外投資家が日本市場に注目する際、財政・金融政策や外交政策と並んで重視するのが「コーポレートガバナンス(企業統治)」です。なぜなら、企業統治は投資収益に直結するテーマであり、日本株への資金流入を左右する重要な基準となるからです。総裁選の結果、新しいリーダーが企業改革にどの程度積極的かは、日本市場全体の投資環境を大きく変える可能性があります。

東証改革とPBR改善要請

2023年以降、東京証券取引所は上場企業に対し「株価純資産倍率(PBR)が1倍を下回る企業は改善策を示すように」と要請しました。これは、資本効率の低さが長年の日本市場の弱点とされてきたためであり、海外投資家からも「歓迎すべき改革」と評価されています。

総裁選を通じて、政府がこの改革をさらに後押しするかどうかは投資家にとって重要なポイントです。もし新総裁が「市場改革」を重視する姿勢を見せれば、日本株全体のバリュエーション改善が進む可能性があります。

株主還元と資本効率

海外投資家が日本企業に長年求めてきたのは「株主還元の強化」です。配当の増額、自社株買い、M&Aの積極化など、資本効率を高める施策は投資家にとって極めて重要です。総裁候補が「企業に株主重視の姿勢を促す」方針を掲げるかどうかは、日本市場全体の魅力を左右するでしょう。

例えば米国市場では、配当性向や自社株買いを通じて株主へのリターンを最大化する文化が根付いています。これに対して日本は内部留保が厚く、資金が十分に活用されていないと指摘されてきました。新総裁が「内部留保を成長投資や株主還元に振り向けるべき」と発信すれば、海外投資家から高い評価を受ける可能性があります。

企業統治改革と社外取締役の役割

コーポレートガバナンス・コードやスチュワードシップ・コードの導入により、日本企業の統治は着実に改善してきました。しかし依然として、経営の透明性や社外取締役の役割に課題が残っています。海外投資家は「社外取締役が経営にどの程度影響を与えられるか」「経営陣の報酬が成果と連動しているか」といった点を注視しています。

新総裁がこれらのガバナンス改革を後押しする姿勢を示せば、日本市場は「国際基準に近づいている」と評価され、海外資金がさらに流入する可能性があります。

ESGとガバナンスの接点

Part6で触れたESG投資においても、「ガバナンス(G)」は極めて重要です。透明性の高い経営、適切な株主対応、情報開示の徹底は、海外投資家が安心して長期投資できる条件となります。総裁選で「企業改革」を明確に位置づける候補が出てくれば、日本株市場の信頼性はさらに高まるでしょう。

投資家が評価するコーポレートガバナンスの条件

- PBR改善や資本効率の向上を促す政策があるか

- 株主還元(配当・自社株買い)を後押ししているか

- 社外取締役の役割や経営の透明性を重視しているか

- 国際基準に沿ったガバナンス改革を推進できるか

コーポレートガバナンスの改善は、日本市場の評価を引き上げる最大の武器の一つです。単に経済成長を掲げるだけではなく、企業の体質そのものを改革できるかどうかが、海外投資家にとっての「本当の投資魅力」となります。

次章では、総裁選の結果が実際に「株式市場・為替市場・債券市場」にどのようなインパクトを与えるのかを整理し、投資家のシナリオ分析をまとめます。

総裁選結果が市場に与えるインパクト

自民党総裁選の結果は、日本の次期首相を決定づけるだけでなく、金融市場全体に波及効果をもたらします。株式、為替、債券のいずれも「新総裁がどのような政策を打ち出すか」に強く反応します。海外投資家はシナリオごとの市場影響を精査し、短期的な投資判断と中長期的なポートフォリオ戦略を構築しています。

株式市場への影響

株式市場は総裁選の方向性に即座に反応します。特に海外投資家の売買シェアは大きく、候補者の発言や政策スタンスによって資金フローが変動します。

- 成長重視・積極財政型の候補が勝利: インフラ、建設、内需関連株が上昇する可能性。ただし財政規律への懸念から金融株や長期的な安定性にはマイナス。

- 財政規律・金融正常化重視の候補が勝利: 短期的には株価調整リスク。ただし中長期的には「健全性が高い」と評価され、持続的な資金流入が期待できる。

- イノベーション・規制改革重視の候補が勝利: スタートアップ関連やハイテク株が買われやすく、市場の期待感が高まる。

為替市場への影響

為替市場は総裁選の行方に最も敏感に反応します。円は「安全資産」としての性格を持ちながらも、金融政策や財政運営の見通しによって大きく変動します。

- 緩和継続: 円安が進行し、輸出関連株にプラス。ただし輸入コスト増によるインフレ懸念が高まる。

- 金融正常化: 円高に振れやすく、短期的に株式市場にはマイナス。ただし海外投資家にとって「予見可能性の高い通貨」として評価されやすい。

特にドル円相場は、総裁選の結果と候補者の発言によって大きく動きます。海外投資家は総裁選を「円相場の先行指標」として捉え、短期トレードにも積極的に反映しています。

債券市場への影響

日本国債市場は世界最大規模を誇り、海外投資家にとっても重要な投資先です。総裁選の結果によって国債需要と金利水準が変動する可能性があります。

- 積極財政型: 国債増発懸念が強まり、長期金利に上昇圧力。日銀の対応次第で市場が大きく動揺する可能性。

- 財政規律重視型: 国債市場に安定感が生まれ、長期金利も落ち着きを取り戻す傾向。海外投資家の信頼感が高まる。

債券市場の動向は為替や株式市場とも密接に関連しており、総裁選の結果が「リスクオン・リスクオフ」の判断材料となることが多いです。

投資家が描くシナリオ別展望

| シナリオ | 株式市場 | 為替市場 | 債券市場 |

|---|---|---|---|

| 成長重視・緩和継続 | 内需株高、輸出関連株に追い風 | 円安進行 | 国債需給悪化、金利上昇リスク |

| 財政規律・緩和継続 | 安定的な株価推移 | 円安基調を維持 | 財政健全化で長期金利は安定 |

| 成長重視・金融正常化 | 株式市場に調整圧力 | 円高方向へ振れやすい | 金利上昇でボラティリティ増大 |

| 財政規律・金融正常化 | 短期的に株安も、中長期的に評価高まる | 円高基調 | 国債市場の安定性向上 |

総括:総裁選の行方は日本市場の未来を左右する

海外投資家は総裁選を「日本の将来を占うイベント」として位置づけています。単に誰が総裁になるかだけではなく、その人物がどのような政策を実行できるか、そして市場との対話をどれだけ重視するかが投資家にとっての評価基準です。

総裁選の結果次第で、日本市場は「資金を呼び込む成長市場」となるか、「不透明性を嫌われる市場」となるかが分かれます。海外投資家の視点から見れば、自民党総裁選は単なる政治イベントではなく、グローバルな投資資金の流れを左右する分岐点なのです。

ディスカッション

ピンバック & トラックバック一覧

[…] 株価 日経平均はどうなる?自民党総裁選に注目する海外投資家の見るポイ… […]