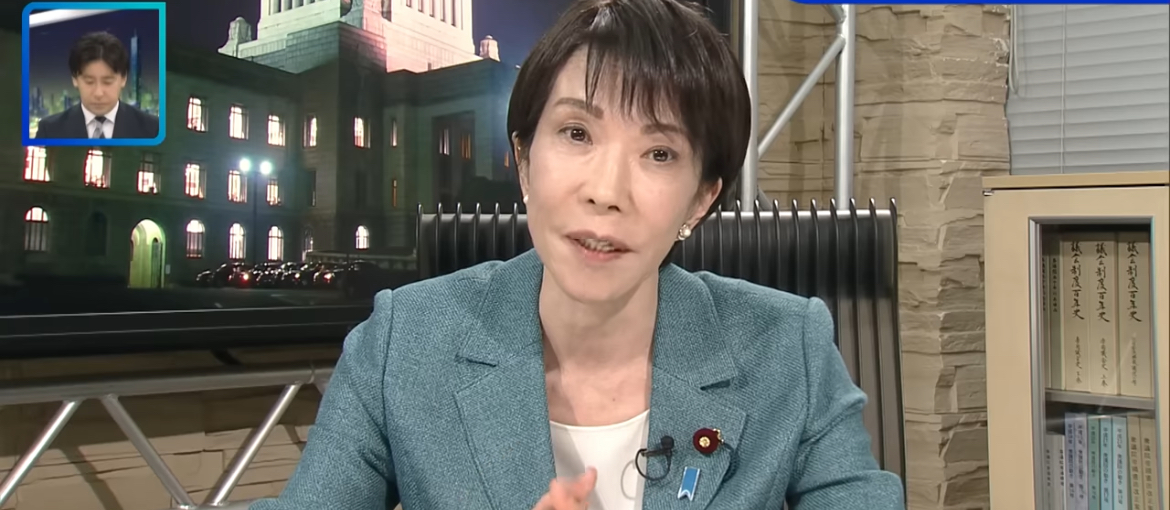

高市早苗新総裁は日本経済をどう変える?金融政策と日銀の関係

高市早苗新総裁の誕生と日本経済への期待

2025年、自民党総裁選で高市早苗氏が新総裁に就任した。この結果は、日本の金融・経済政策において大きな転換点となる可能性を秘めている。長期政権を支えてきた保守層の支持を背景に、彼女が掲げる「強い経済と自立国家」の理念がどのように実現されるか、国内外の注目が集まっている。

特に市場が関心を寄せているのは、高市氏の金融政策への姿勢だ。過去の発言からは「積極財政派」としての側面が強く、景気刺激を重視する政策スタンスが期待されている。これにより、長らく続いたデフレ脱却の試みが新たな局面を迎えるとの見方もある。

市場の初期反応:株式市場は好感、円相場はやや円安傾向

就任発表直後、東京株式市場では金融・建設関連株を中心に買いが広がり、日経平均株価は一時的に400円超上昇した。一方、為替市場では円安が進行し、1ドル=152円台を突破。市場は「積極的な経済運営」への期待を織り込み始めている。

経済アナリストの間では「高市新総裁が打ち出す財政政策が景気を押し上げる可能性がある一方、インフレ圧力を強めるリスクもある」との見解が出ている。特に、日銀が進める利上げ局面にどう対応するかが、今後の焦点だ。

国内外メディアの反応と評価

国内メディアは「安定感と政策実行力に期待」と報じる一方、海外メディアはやや慎重だ。ロイター通信は「高市氏の積極財政路線が国債市場を不安定化させる可能性」を指摘し、ブルームバーグは「日銀との協調関係が試される局面に入った」と分析している。

また、アジア市場では日本の経済政策の変化を好感する動きも見られ、韓国・台湾などの輸出関連株が連れ高となった。高市政権がアジア全体の経済連携にどう関与するかも、今後注目されるテーマである。

高市新総裁の就任がもたらす政策転換の兆し

高市氏はこれまで「大胆な財政出動」「科学技術立国」「安全保障と経済の一体化」を掲げてきた。これらの政策方針が経済運営に反映される場合、単なる金融政策の調整に留まらず、「国家戦略」としてのマクロ政策が進む可能性がある。

特に注目されるのが、政府と日銀の関係だ。安倍政権下の「アベノミクス」では政府・日銀が一体となりデフレ脱却を目指したが、高市政権下ではより「独立性」と「政策協調」のバランスが問われるだろう。市場はこの新たなスタイルに神経を尖らせている。

投資家・企業経営者の声:期待と警戒が交錯

大手企業経営者の間では「政策の方向性が明確になれば、長期投資判断がしやすくなる」との期待がある一方、「金利上昇リスクや円安によるコスト増」を懸念する声も多い。とくに輸入依存度の高い製造業では、為替動向が経営判断を左右する要因となる。

一方で、スタートアップ企業や中小企業にとっては「積極財政=資金循環の改善」となり、事業拡大のチャンスと見る向きもある。高市新総裁の政策がどの層に最も恩恵をもたらすのか、今後の具体策に注目が集まっている。

まとめ:高市体制の初動は「期待先行」か「実力発揮」か

高市早苗新総裁の誕生は、日本経済に新たな風を吹き込む契機となったことは間違いない。市場は期待を織り込み始めたが、実際の政策運営はこれからが本番だ。金融政策・財政政策・外交経済の三本柱がどのように連動していくかが、今後の評価を左右するだろう。

次章では、高市新総裁の「金融政策スタンス」について、過去の発言と政治思想からその本質を掘り下げていく。

高市早苗総裁の金融政策観:積極財政と物価安定の両立

高市早苗新総裁が掲げる金融政策の方向性は、明確に「積極財政」へと舵を切っている。彼女はかねてから「デフレ脱却には、財政と金融の両輪が不可欠」と主張しており、緊縮的な財政運営よりも、国民生活と産業成長を支える“攻めの経済政策”を重視している。これは、長年続いた日銀の金融緩和政策を「支援」する姿勢ともいえる。

特に注目されるのは、国債発行を活用した「成長投資」の拡大だ。高市総裁はこれを「未来への投資」と位置づけ、短期的な財政赤字を容認してでも技術・安全保障・教育分野に資金を回すべきと考えている。この考え方は、いわゆる「MMT(現代貨幣理論)」に近いとも指摘される。

過去の発言から見る金融政策への姿勢

高市氏は総務大臣時代から「国の成長を妨げる過度な財政規律は見直すべき」と繰り返し発言してきた。特に2021年の自民党総裁選では「日銀による国債保有の拡大は問題ではない。むしろ、政府と日銀の協調が必要」と明言している。こうしたスタンスは、安倍政権下でのアベノミクスをさらに“実践的”に継承するものと見られる。

一方で、高市氏は「物価の安定と円の信認を守る」ことの重要性も強調しており、単なるバラマキ的支出ではなく、投資対効果を重視する姿勢を打ち出している。彼女の経済観は「保守的だが現実主義的」と評されるゆえんである。

金利政策への考え方:日銀との役割分担

高市政権下では、金利政策の主導権は引き続き日銀に委ねられるが、政府との「政策協調」が強化される見通しだ。日銀の金融引き締め方針が進む中、高市氏は「企業や家計に過度な負担をかけない調整的引き上げ」を求める立場をとっている。

特に、住宅ローン金利や中小企業融資への影響を最小限に抑えるため、財務省と日銀の連携を強める方針だ。市場では「高市政権が事実上、日銀に対する“政策ガイドライン”を示すのではないか」との見方も浮上している。

インフレと賃金上昇のバランス

2024年以降、世界的なインフレ傾向が落ち着きを見せる中で、日本では依然として「物価上昇率>賃金上昇率」という課題が残っている。高市総裁はこの状況に対し、「持続可能な賃上げと物価安定の両立」を最優先課題に掲げた。

そのため、政府主導の「中小企業支援」「社会保障費負担の見直し」「エネルギー価格の安定化」など、実体経済に即した対策を強化している。金融政策だけに頼らず、財政・産業・雇用を連動させる“マクロ総合政策”が特徴といえる。

「日本型インフレ対策」への転換

高市政権が注目されるもう一つの理由は、「日本型インフレ対策」を提唱している点だ。欧米のように急激な利上げで景気を冷やすのではなく、産業競争力と供給力を強化することで、供給サイドから物価安定を図る考えである。

この発想は、経済学者の岩田規久男氏や原田泰氏らの「供給能力拡大によるデフレ克服論」に通じており、学術的な裏付けを持つ。実際に高市氏は、AI・半導体・防衛産業への大型投資を通じて、物価上昇を抑えつつ経済を拡張させる政策を検討している。

国債発行と財政健全化のバランス

高市氏が積極財政を掲げる一方で、「財政破綻リスク」を懸念する声もある。彼女はこれに対し、「日本は自国通貨建てで国債を発行しており、他国とは構造が違う」と説明。つまり、国債の増発そのものよりも、“資金の使い方”こそが問われると強調している。

この考え方は、従来の財務省主導の緊縮政策に一石を投じるものだ。実際に、高市政権下では「成長債(グロースボンド)」と呼ばれる新型国債の発行が検討されており、未来志向の公共投資へ資金を集中する可能性が高い。

金融政策の方向性を左右する要因

高市総裁の金融政策を実行する上で、いくつかの外的要因も無視できない。第一に、米国FRBの金利政策である。米金利上昇が続けば、日本の資金流出や円安圧力が高まり、日銀の政策運営が難しくなる。第二に、エネルギー価格の変動。原油・ガス価格の上昇は物価全体を押し上げ、政策判断を複雑化させる。

高市氏はこうした国際環境の変化に対し、「外的要因に左右されない日本経済の自立」を掲げている。つまり、為替や物価に一喜一憂せず、国内需要と技術力に基づく安定成長を目指すという明確な方向性を示している。

まとめ:高市金融政策は“新アベノミクス”か

総じて言えば、高市早苗総裁の金融政策は、アベノミクスの理念を受け継ぎつつ、より現実的で持続的な方向へと進化した形といえる。積極財政による景気刺激と、慎重な金利調整による物価安定。この二つを両立させることが、今後の日本経済の鍵を握る。

次章では、日銀との関係性と政策協調の実態に踏み込み、「高市政権と日銀の力学」を分析する。

高市政権と日銀の新たな関係構築:政策協調の行方

高市早苗新総裁の就任により、日本の金融政策は新たな段階へと進みつつある。最も注目を集めるのは、政府と日銀の関係性だ。過去10年のアベノミクスでは「大胆な金融緩和と財政出動」が軸となったが、高市政権ではその枠組みを見直し、より戦略的かつ持続可能な「政策協調」を模索している。

植田和男日銀総裁との関係構築は、経済運営の安定性を左右する要素だ。両者の政策哲学には違いがあるものの、共通点も多い。高市氏が掲げる「デフレ脱却と成長投資の両立」、そして植田総裁の「段階的正常化」は、方向性としては相互補完的である。

植田総裁との初会談:政策協調の姿勢を確認

就任直後の首相官邸で行われた高市総裁と植田日銀総裁の初会談では、「経済と物価の安定を両立させるため、政府と日銀が緊密に連携していく」という方針が確認された。会談後の共同声明では、「物価上昇の持続的な安定」と「賃金の上昇を伴う経済成長」を共通の目標として掲げた点が注目された。

市場関係者の間では、「対立構造ではなく、協調型の政権運営になる」との見方が広がっている。特に金利引き上げのタイミングや国債買い入れのペースについて、事前に政府側と協議を行う体制が整いつつあるという。

金融政策の焦点:利上げペースと市場安定の両立

現在、日銀はマイナス金利政策を解除した後、段階的な利上げを進めている。しかし、過度な引き締めは企業活動や住宅ローン負担を圧迫しかねない。高市総裁はこの点について、「急激な利上げではなく、経済の実力に合わせた調整的な政策が必要」との考えを示している。

これに対し日銀側も「市場との対話を重視する」という姿勢を強調。結果として、政府と日銀の間で“事実上の金利レンジ”が共有されていると見られている。この柔軟な対応は、過去の「黒田ショック」のような市場混乱を防ぐ狙いがある。

「共同声明」見直し論と高市政権の立場

高市政権の金融政策を語る上で避けて通れないのが、2013年に政府と日銀が結んだ「共同声明」の扱いだ。声明では「2%の物価安定目標」を掲げているが、達成が長引く中で、見直し論が浮上している。

高市氏は「目標を形式的に変更するより、実体経済の成長で達成することが重要」との立場を取る。つまり、数値目標の修正よりも政策の実効性を重視する方針だ。これにより、日銀の金融政策はより「現実主義的」な運用へとシフトする可能性が高い。

国債市場の安定化と日銀の役割

近年、金利上昇圧力が強まる中で、国債市場の安定が最大の焦点となっている。日銀は長期国債の買い入れを段階的に減らしているが、急激な縮小は市場混乱を招くリスクがある。高市政権はこれに対し、「国債市場の流動性を確保しつつ、財政政策との整合性を保つ」ことを重視している。

一方で、財務省内では「政府支出の拡大は金利上昇を助長する」との懸念も根強い。そのため、高市政権は「成長債」や「特定目的国債」などの新しい資金調達手法を検討し、日銀依存度を徐々に低下させる方向にある。

物価と為替の二重課題にどう向き合うか

2025年現在、日本経済は「物価上昇と円安」の二重課題に直面している。輸入コスト上昇が企業収益を圧迫し、生活費の負担増にもつながっている。高市政権はこれに対し、「構造的円安」を放置せず、為替安定のための政策協調を強化する姿勢を示している。

特に注目されるのが、為替介入と金融政策の連携だ。財務省・日銀・政府が連携して市場に介入する可能性があり、高市氏は「円の信認を守ることは国家安全保障の一部」と発言している。これは経済政策を“安全保障の文脈”で捉える新しいアプローチといえる。

市場の見方:高市・植田ラインは“実務型連携”

市場アナリストの間では、「高市・植田ラインは現実的な政策運営を重視しており、衝突よりも調整を選ぶだろう」との見方が強い。植田総裁は学術的な裏付けを持つ慎重派であり、高市氏は政治的決断力のある実行派。両者の性格が補完し合う関係と評価されている。

一方で、もし国際金融市場が急変すれば、政府と日銀の間で政策の優先順位をめぐる議論が再燃する可能性もある。高市政権がどこまで「日銀の独立性」を尊重しつつ、政治主導で経済を動かせるかが今後の焦点となる。

まとめ:日銀との協調で見えてきた“高市モデル”

総じて、高市政権と日銀の関係は「対立より協調」「短期より中長期」をキーワードに進化している。金融政策を単独で扱うのではなく、財政・産業・通貨を包括した“国家経済戦略”として位置づける姿勢が鮮明だ。

この「高市モデル」は、アベノミクスの再来ではなく、より構造的で安定的な経済運営へのシフトを意味する。次章では、その成果が国民生活・企業経営・投資環境にどう波及していくのか、「日本経済の展望」を中心に分析する。

高市政権の金融政策がもたらす日本経済の未来

高市早苗新総裁が打ち出した金融政策は、日本経済の構造そのものを変える可能性を秘めている。長年続いたデフレ体質からの脱却を目指し、「積極財政」「成長投資」「政策協調」をキーワードに掲げる高市政権の姿勢は、国民生活・企業経営・投資市場すべてに波及していく。ここでは、その影響と今後の展望を多角的に分析する。

個人生活への影響:金利上昇と物価安定の狭間で

まず注目すべきは、家計への影響である。日銀の段階的な金利引き上げが続く中、住宅ローンや自動車ローンの金利が上昇傾向にある。一方で、高市政権の財政出動によって、所得向上や雇用の安定が見込まれている。つまり、家計にとっては「支出負担の増加」と「所得増加」が同時に進む局面となる。

高市総裁は「国民の可処分所得を減らさない経済運営」を掲げており、減税・賃上げ支援策・エネルギー補助の拡充などを並行して進めている。この結果、短期的な物価上昇を抑えながら、中長期的には購買力の底上げを狙う構図だ。特に中間層や子育て世帯への恩恵が大きくなるとみられる。

企業への影響:金利上昇と投資拡大のバランス

企業にとって最大の関心事は「資金調達コストの変化」だ。金利上昇局面では借入コストが増す一方、政府による成長投資支援や補助金拡充が追い風となる。特に製造業・テクノロジー・防衛産業などは、政府の大型支出の恩恵を直接受けやすい分野である。

一方、サービス業や中小企業にとっては、資金繰りの難化が懸念される。高市政権はこれに対応するため、「日本版中小企業ファンド」や「地方成長促進プログラム」を創設。地方銀行や信用金庫と連携し、低金利融資や事業再構築支援を行う方針を示している。

金融市場への影響:金利上昇と投資マインドの変化

金融市場では、金利上昇による債券利回りの改善が注目されている。長期国債の利回りは1.4%台まで上昇し、安全資産としての魅力が回復。これに伴い、投資家の資金が株式から債券へと一部シフトしている。しかし、政府の積極財政路線が続く限り、株式市場も底堅い動きを維持している。

特に成長戦略関連のテーマ株――AI、半導体、防衛、エネルギー――は政策期待から上昇基調を保っている。海外投資家からも「高市政権は経済安定と成長を両立する可能性がある」と評価され、日本市場への資金流入が続いている。

為替・国際投資環境への波及

為替市場では、金利差拡大による円安圧力が依然として残るが、高市政権の外交姿勢が円の信認を支えている。特に米国・欧州との協調強化、ASEAN諸国との経済連携拡大は、円の地位を再び安定化させる方向に働いている。政府による為替介入の可能性も意識され、過度な円安は抑制されている。

国際投資家の視点では、日本が「安定した民主主義と技術力を持つ市場」として再評価されており、長期的な投資先として注目度が高まっている。特に、ESG・グリーンボンド市場の拡大が今後の焦点となる。

インフレと賃金上昇の持続性

インフレ率は2025年時点で2.3%前後と、目標値をやや上回る水準にある。一方、春闘での賃上げ率は平均3.1%を記録し、実質賃金がようやくプラスに転じた。これは、高市政権の「賃上げ促進税制」「企業収益連動型ボーナス支援策」などが功を奏した結果である。

ただし、賃金上昇の裾野はまだ限定的だ。大企業中心の賃上げが進む一方で、地方や中小企業への波及は遅れている。高市総裁は「成長の果実を全国に広げる」ことを明言しており、地域再生策や地方インフラ投資を通じて格差是正を目指している。

中長期的な展望:日本経済は安定成長期へ

高市政権の金融政策と財政戦略が軌道に乗れば、日本経済は「安定成長期」に入る可能性がある。低金利からの脱却、実質賃金の改善、産業投資の拡大がそろえば、バブル期以来の持続的成長が期待される。

ただし、その実現にはいくつかの課題がある。第一に、人口減少と労働力不足への対応。第二に、財政赤字の管理。第三に、エネルギー自給率の向上。高市政権はこれらを「経済安全保障戦略」として一体的に捉え、成長と安定を両立させる方針だ。

まとめ:高市金融政策が描く“日本再生”のシナリオ

総じて、高市早苗新総裁の金融政策は、単なる景気対策ではなく、「国家再生プラン」としての意味を持つ。積極財政による成長投資、日銀との協調による金融安定、そして国民生活を支える社会的支出。この三位一体の政策が日本経済を支えていく。

市場はすでに「高市モデル」を織り込み始めており、今後3年間は「安定的なインフレと緩やかな金利上昇」が続く可能性が高い。日本はついに“失われた30年”から脱却し、新たな成長サイクルへと踏み出す時期に差しかかっている。

次のステップ: 高市政権の政策実行力と、日銀・財務省との連携がどこまで持続できるかが、日本経済の未来を決定づける。金融政策の行方を見守ることが、今後の投資・経済判断の鍵となるだろう。

ディスカッション

コメント一覧

まだ、コメントがありません