緊縮から転換へ!高市早苗の積極財政が変える日本経済の行方

高市早苗総裁の掲げる「積極財政」とは何か?

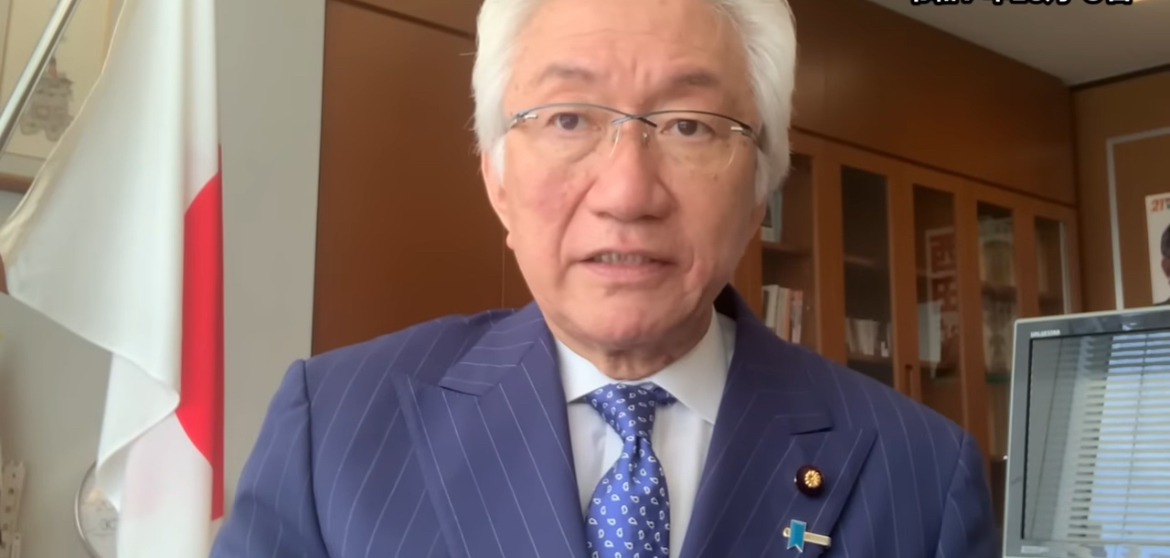

2025年、自民党総裁に就任した高市早苗氏が注目を集めています。その理由は、彼女が掲げる「責任ある積極財政」という経済ビジョンにあります。高市氏は就任会見で「国民の生活を守るために、必要な支出はためらわない」と明言。長年のデフレから脱却できない日本経済に対し、財政拡張路線を鮮明にしました。

なぜ今「積極財政」なのか?背景にある経済環境

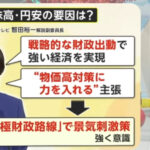

コロナ禍からの回復が進む一方で、賃金上昇が物価高に追いつかない「実質賃金マイナス」が続いています。日本のGDP成長率は2024年も1%台にとどまり、企業投資や家計消費の低迷が課題として残りました。こうした中で、高市総裁は「大胆な財政出動こそ成長の起爆剤」として、財政再建よりも景気刺激を優先する方針を示しています。

アベノミクスからの転換点:金融頼みから財政主導へ

2010年代の安倍政権下では、金融緩和を中心とするアベノミクスが日本経済を支えました。しかし、超低金利政策が長期化する中で、金融政策の限界が明らかになりつつあります。高市氏の「積極財政」は、その流れを受けて「財政主導型」への転換を意味します。つまり、政府が積極的に支出を行い、需要を喚起するという伝統的なケインズ政策の再評価です。

「責任ある積極財政」という表現の意味

高市総裁は、単なるばらまきではないと強調します。「責任ある」という言葉には、支出の効果を可視化し、無駄を省くというメッセージが込められています。彼女は、IT化やAI分析を活用した「予算の効率化」を公約に掲げ、透明性と説明責任を前提にした積極財政を打ち出しています。

世論と市場の反応:期待と不安が交錯

世論調査では、高市総裁の経済政策に「期待する」と答えた人が54%に上る一方、「財政赤字の拡大が不安」と答える層も40%近く存在します。市場では、短期的な景気浮揚が期待される一方で、長期金利の上昇リスクが意識されています。特に外国人投資家の中には「国債増発懸念」を指摘する声もあり、財政運営の舵取りが注目されています。

高市総裁の政治的背景とブレない経済観

高市氏は、経済産業行政やIT政策の経験が豊富で、技術革新と経済安全保障を一体で捉える政策スタイルが特徴です。かつてから「国の成長を止めてはならない」という信念を持ち、緊縮財政に批判的でした。その一貫した姿勢が、今回の「積極財政」構想の基礎となっています。

まとめ:日本経済の新しい転換点に立つ

「積極財政」は、日本経済にとって久々の大きな方向転換です。これまで抑制的だった政府支出を再び拡大し、成長と分配の両立を目指す流れは、国民生活に直結するテーマです。高市早苗総裁がこのビジョンをどこまで実現できるのか──その行方は、今後の日本経済の未来を左右する重要な試金石となるでしょう。

高市早苗総裁の「積極財政」政策の中身とは?

高市早苗総裁が掲げる「積極財政」は、単なる景気対策ではありません。彼女が目指すのは「成長と分配の好循環」を生み出すための中長期的な国家戦略です。その中心にあるのが、公共投資・減税・成長産業支援という3本柱です。ここでは、それぞれの政策の狙いと実行プロセスを整理します。

1. 公共投資の拡大:インフラと安全保障を重視

まず注目されるのが、公共投資の大幅な拡充です。高市総裁は「防災・減災・国土強靭化」を中心に、老朽化したインフラの更新や防衛関連施設の整備に積極的な姿勢を示しています。特に防衛・エネルギー・サプライチェーン分野を「国家安全保障インフラ」と位置づけ、予算の重点配分を進める方針です。

この方針は、単なる公共事業拡大ではなく「投資としての支出」を意識しています。経済効果を数値化し、GDP押し上げ効果や雇用創出を可視化する点が特徴です。政府系シンクタンクの試算では、これらの施策によりGDPを最大1.2%押し上げる可能性があると分析されています。

2. 税制改革:消費刺激と企業投資を両立

高市総裁は、財源確保と成長促進の両立を図るため、段階的な税制改革を進める構えです。消費税については「景気回復が安定するまで据え置く」と明言。法人税については、研究開発や賃上げを行う企業に対して大幅な税額控除を検討しています。また、スタートアップ支援税制や中小企業向け減税など、企業の新陳代謝を促す政策も盛り込まれています。

個人向けでは、住宅ローン控除や教育費控除の拡充など、可処分所得を増やす仕組みを重視。特に子育て世帯や地方移住者に優遇措置を設けるなど、「生活支援型の財政出動」を明確に打ち出しています。

3. 成長産業への重点投資:未来を支える分野を選択と集中

高市政権の経済政策の特徴は、「未来への投資」を明確に打ち出している点です。半導体・AI・再生可能エネルギー・防衛産業など、成長性と安全保障の両面を備えた分野への支援を拡大。政府主導で基金を設け、民間資本を呼び込む仕組みを構築しています。

特に注目されるのが、経済安全保障推進法との連携です。海外依存を減らし、国内生産を強化する「サプライチェーン回帰政策」を積極的に推進。政府は2026年度までに関連分野に総額15兆円超の投資を計画しており、これは戦後最大級の産業再構築策といわれています。

4. 「責任ある積極財政」の実行手段:透明性とデジタル化

高市総裁が強調する「責任ある」という言葉は、支出管理の透明化を意味します。AIによる政策評価、ブロックチェーンによる予算追跡など、デジタル技術を用いた行政改革も進行中です。これにより、無駄な支出を削減し、国民に対して説明責任を果たす新しい財政運営モデルを目指しています。

5. 財政健全化との両立:中長期での出口戦略

高市総裁は「短期的には財政拡張、中期的には成長で回収する」という立場です。つまり、支出によって経済を活性化させ、税収増で自然な財政改善を狙うという発想です。財政規律を放棄するわけではなく、支出の「質」を上げることで持続可能な成長を実現する方向性を描いています。

まとめ:積極財政は“未来への投資戦略”

高市早苗総裁の積極財政は、「今を救う政策」ではなく「未来を創る戦略」として設計されています。公共投資・税制改革・産業育成を三位一体で進めることで、日本経済の構造転換を狙います。これまでの緊縮路線とは異なるアプローチが、日本の新たな成長フェーズを切り開く可能性を秘めています。

「積極財政」に潜むリスクと制約とは?

高市早苗総裁が掲げる「積極財政」は、日本経済の再生を目指す大胆な政策です。しかし、財政支出の拡大には常にリスクが伴います。短期的には景気を押し上げる一方で、長期的には財政悪化や金利上昇、インフレなどの副作用を引き起こす可能性もあります。本章では、高市政権が直面する主なリスクと制約を整理します。

1. 財政赤字と国債残高の拡大

日本の国債残高は2025年度時点で1,200兆円を超え、GDP比では260%前後に達しています。先進国の中でも突出した水準であり、さらなる財政出動は「持続可能性への懸念」を呼びます。特に、積極財政のための追加支出が数十兆円規模になる場合、財源確保が最大の課題となります。

財務省は「成長の果実による自然増収」を期待していますが、景気の回復が想定どおり進まなければ、国債発行に依存せざるを得ません。その結果、将来世代への負担増や市場の信認低下につながるリスクが指摘されています。

2. インフレ・金利上昇リスクの顕在化

積極財政の最大の副作用が「インフレ圧力」と「金利上昇」です。2024年以降、エネルギー価格や輸入コストの上昇により、日本でも物価上昇率が3%を超える局面がありました。もし大規模な財政出動が続けば、物価上昇が加速し、日銀の金利政策が転換を迫られる可能性があります。

長期金利が上昇すれば、国債の利払い費が増大し、財政支出を圧迫します。仮に金利が1%上昇すると、国債費が年間3兆円以上増えると試算されています。これが「金利の罠」と呼ばれる構造的リスクです。

3. 政府支出拡大によるクラウディングアウト

政府が大量の国債を発行して資金を吸収すると、民間投資が抑制される「クラウディングアウト(資金の排除効果)」が発生します。特に、長期的な財政拡張が続けば、企業の資金調達コストが上昇し、結果的に民間部門の成長を阻害しかねません。これでは、経済の自律的成長を目指す「積極財政」の本来の目的が損なわれます。

4. 財務省や日本銀行との政策調整の難しさ

積極財政を実現するには、財務省や日銀との緊密な連携が不可欠です。しかし、財務省は長年「プライマリーバランスの黒字化」を最優先課題としており、支出拡大に慎重な立場を崩していません。一方、日銀も金融緩和の長期化による副作用に警戒を強めています。

財政と金融の方向性がずれた場合、政策効果が相殺される恐れがあります。特に金利が上昇すれば、財政出動の効果が減退し、景気回復の足を引っ張る結果になりかねません。

5. 政治的リスク:与党内対立と国民負担感

積極財政路線は、自民党内でも賛否が分かれるテーマです。財政再建を重視するグループとの調整は避けられず、政策実行スピードに影響を及ぼす可能性があります。また、財政支出の拡大が続けば、「将来の増税」への不安から国民の支持が揺らぐリスクもあります。

世論調査によると、積極財政に「賛成」と答えた人は半数を超えるものの、「増税につながるなら反対」とする回答も約40%存在します。つまり、国民の理解と納得を得ながら進める政治力が不可欠です。

6. 国際環境と為替リスク

アメリカの金利上昇や地政学リスクの高まりにより、円安圧力が続いています。財政拡張で国内金利が上昇すれば、為替変動が激化し、輸入物価を押し上げる要因にもなります。これが企業のコスト増や家計の実質負担増につながる可能性があります。

まとめ:積極財政の成功は“慎重な舵取り”にかかる

積極財政は「成長の鍵」となる一方で、「財政の綱渡り」でもあります。支出を拡大するだけではなく、その効果を的確に測定し、無駄を抑えながら経済成長へとつなげるバランス感覚が求められます。高市政権がこの難しい課題をどう乗り越えるのか、日本経済の命運を左右する正念場となるでしょう。

積極財政は本当に実現するのか?高市政権の展望を探る

高市早苗総裁が掲げる「責任ある積極財政」は、日本経済の再生戦略として注目されています。しかし、政策が掲げられるだけでは意味がありません。問題は、それがどこまで実行可能なのか、そしてその効果が実際に国民生活に届くのかという点です。本章では、高市政権の積極財政の実現性と、今後の展望について多角的に考察します。

1. 実現性のカギを握る“財源と政治力”

積極財政の成否を分ける最大の要因は、財源の確保です。現時点では、税収増と国債発行の組み合わせで進める方針ですが、国債依存が長期化すれば市場の信頼を損なうリスクもあります。そのため、高市政権は「経済成長による自然増収」を中核に据えています。

また、実現には政治的安定も欠かせません。自民党内の支持基盤を固め、財務省との調整を円滑に進められるかが大きなカギです。特に、2026年に予定される参院選までに一定の成果を示せるかどうかが、政権運営の正念場になるでしょう。

2. 成功の条件:経済成長との好循環をつくれるか

積極財政が成功するためには、単なる支出ではなく「投資としての支出」が機能することが重要です。つまり、政府支出が民間需要を呼び込み、税収拡大や雇用増に結びつくサイクルをつくることです。そのためには、支出の質を高める「選択と集中」が不可欠です。

経済学的には、1円の政府支出がどれだけGDPを押し上げるかを示す「乗数効果(マルチプライヤー)」が鍵となります。高市政権は、デジタル化・脱炭素・防衛など、乗数効果が高い分野に重点投資する戦略をとっています。これが成功すれば、短期的な景気刺激だけでなく、構造的な成長へとつながる可能性があります。

3. 海外の積極財政との比較:日本の特異性

海外では、アメリカや欧州でも積極財政が一時的に進められました。しかし、インフレ高進により利上げ局面に転じ、景気が鈍化しています。日本は長期デフレ構造が続いたため、依然として「需要不足」が課題であり、積極財政の余地は他国より大きいといえます。

ただし、国債市場の規模や高齢化率など、日本固有の構造問題も無視できません。特に、高齢化による社会保障費の増大が、財政余力を削る最大要因です。こうした中で、成長戦略と歳出改革を同時に進めるバランス感覚が問われます。

4. 国民生活への影響:実感としての「成長」を届けられるか

最終的に問われるのは、政策の成果が「国民の生活にどう届くか」です。公共投資や企業支援が行われても、賃金や物価のバランスが崩れれば、生活実感としての景気回復は得られません。高市政権は、物価上昇を上回る賃金引き上げを重視し、企業に対して「賃上げ税制強化」を進めています。

また、子育て支援・地方活性化・教育投資など、国民が直接恩恵を受ける分野への重点配分も打ち出されています。これらが実現すれば、「分配による実感ある成長」が可能になります。

5. 今後の展望:日本経済は再び成長軌道に乗れるか

積極財政の最終的な目標は、停滞した日本経済を「成長軌道」に戻すことです。政府支出による景気浮揚だけでなく、民間投資の活性化やイノベーションの促進を引き出すことが重要です。高市総裁は「民間の活力を最大限引き出す国家戦略」を掲げており、財政政策と民間主導の両輪で経済を再生させる構想を描いています。

まとめ:積極財政は“賭け”ではなく“挑戦”である

高市早苗総裁の積極財政は、日本が長年抱えてきた「成長停滞」と「緊縮依存」からの脱却を目指す挑戦です。確かにリスクはありますが、何もしなければ日本経済の縮小は加速します。重要なのは、財政拡張を「目的」ではなく「手段」として活かし、持続的な成長モデルを構築できるかどうかです。

これからの数年間、日本経済の命運を握るのは“支出の覚悟”と“改革の実行力”。高市政権が掲げる「責任ある積極財政」が本当に日本を変えるのか──私たちは今、その歴史の転換点に立っています。

ディスカッション

コメント一覧

まだ、コメントがありません