高市早苗総理誕生で在日韓国人に起こり得る変化とは?永住資格・参政権・教育支援など政策面と社会的影響を中立的に分析する

高市早苗と在日韓国人問題が注目される理由

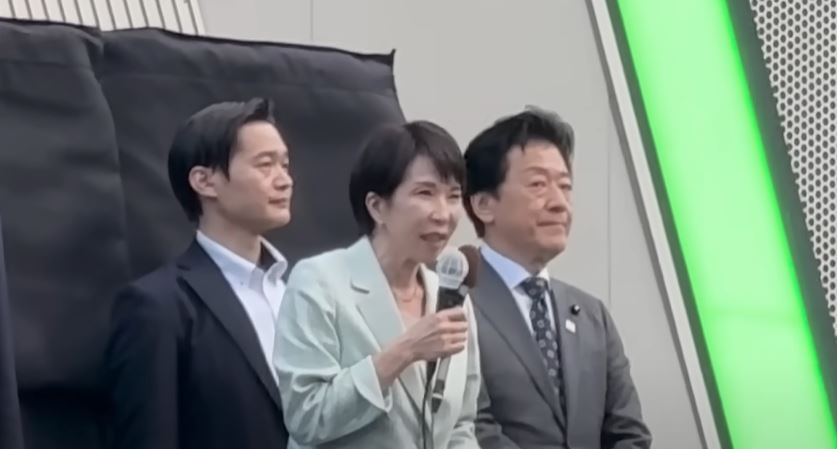

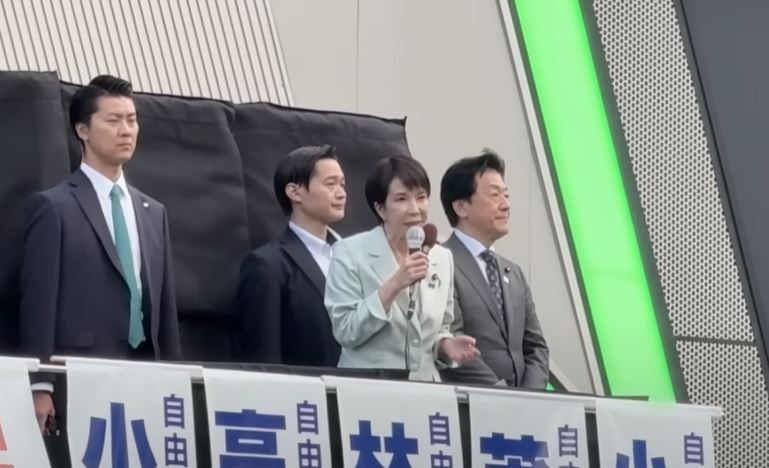

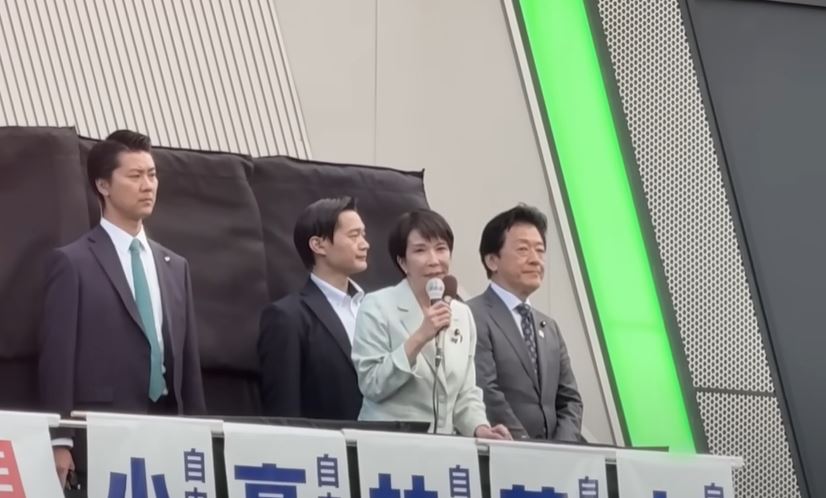

日本の政界において「次期総理候補」として名前が挙がることの多い高市早苗氏。彼女が総理大臣になった場合、日本国内に暮らす在日韓国人にどのような影響が及ぶのか、ネット上やメディアでも大きな関心を集めています。

そもそも、なぜ「高市早苗が総理になったら在日韓国人はどうなるのか?」というテーマがここまで注目されるのでしょうか。その背景には、日本の戦後史や日韓関係の複雑さ、さらに高市氏が持つ保守的な政治スタンスが深く関係しています。

在日韓国人の歴史的背景

在日韓国人の存在は、日本の植民地時代から始まります。戦前・戦中に日本へ渡った人々や、その子孫が日本社会に根を下ろし、戦後も「特別永住資格」という形で暮らし続けてきました。現在も約30万人以上が日本に住んでおり、教育・経済・文化などあらゆる分野で日本社会と関わりを持っています。

しかし同時に、参政権の問題や差別問題、帰化か永住かという選択など、独自の課題を抱えてきました。そのため、日本の首相が誰になるかによって、彼らの生活や立場が大きく左右されるのではないかという関心が常につきまとっています。

高市早苗が注目される理由

高市早苗氏は、保守層からの支持が非常に厚い政治家です。憲法改正や防衛力強化に積極的であり、外国人参政権にも反対の立場を明確にしています。また、国家の主権やアイデンティティを強調する姿勢は「日本人のための政治」を打ち出すものとして支持される一方、外国人コミュニティにとっては「自分たちに不利な政策が行われるのでは」という懸念の対象にもなっています。

なぜ「在日韓国人」に焦点が当たるのか

日本には多様な外国人が暮らしていますが、在日韓国人が特に注目される理由は二つあります。

- 日韓関係の歴史的な緊張感が根強く存在すること

- 特別永住資格という、他の外国人とは異なる特別な法的地位を持っていること

この二点が、政治家の発言や政策と直結しやすいため、世論の関心が高まるのです。

導入のまとめ

つまり、「高市早苗が総理になったら在日韓国人はどうなるのか?」という問いは、単に一人の政治家の発言や政策の問題にとどまりません。戦後から続く日本と韓国の関係性、在日社会の歴史、そして日本の国民感情が複雑に絡み合っているテーマなのです。

次のパートでは、高市早苗氏がどのような政治思想と政策を持っているのかを詳しく解説し、それが在日韓国人にどのように関係してくるのかを掘り下げていきます。

高市早苗の基本政策と政治思想

高市早苗氏が「次期総理候補」として注目される理由のひとつに、その明確な政治思想と政策方針があります。特に、憲法、安全保障、外交、経済政策において強い主張を持ち、それが彼女の支持基盤を形成しているといえます。本パートでは、高市氏の基本的な政治思想を整理しながら、その特徴を分かりやすく解説していきます。

憲法観と国家観

高市氏の特徴の一つは、憲法改正への強い意欲です。特に自衛隊を憲法に明記することや、緊急事態条項の新設に積極的な姿勢を示しています。これは、国家の安全と独立を最優先に考える「現実主義的な国家観」に基づいているといえるでしょう。

また、彼女は「日本の伝統や文化を守ること」を政治理念として掲げており、戦後体制を見直す必要性をたびたび訴えてきました。この点が、保守層やナショナリズム的な価値観を持つ人々に支持される大きな理由となっています。

安全保障政策

安全保障の分野においても、高市氏は一貫して強硬な立場を取っています。自衛隊の能力強化、防衛費の増額、日米同盟の強化を重視しており、中国や北朝鮮の軍事的脅威に対抗するための具体策を示しています。

特に北朝鮮による拉致問題やミサイル開発については「断固たる対応が必要」と繰り返し発言しており、外交よりも抑止力や実力行使を前提とした政策志向が目立ちます。これにより、安全保障を最重要視する層からの支持を集める一方、近隣諸国との関係悪化を懸念する声もあります。

外交姿勢(日韓・対中関係)

高市氏の外交スタンスは、日韓関係や対中関係においても「原則重視」「国益優先」の姿勢が顕著です。韓国に対しては歴史認識問題や徴用工問題などで妥協しない立場を取り、中国に対しては人権問題や安全保障上のリスクを厳しく指摘しています。

そのため、韓国や中国との関係改善を望む層からは懸念を持たれることもありますが、日本国内では「毅然としたリーダー像」として評価される場合が少なくありません。特に対韓国政策に関しては、在日韓国人社会への影響が話題に上る大きな要因となっています。

経済・社会政策

経済政策においては、デジタル化の推進や新しい産業の育成を重視している一方で、従来の「財政健全化」よりも「成長戦略」に重きを置く姿勢を示しています。また、エネルギー政策においては原発の活用に肯定的で、現実的なエネルギー供給を重視しています。

社会政策では、家族観や教育政策において伝統的な価値観を重んじる傾向があります。特にジェンダー政策や夫婦別姓などの議論に対しては慎重であり、保守的な立場を鮮明にしています。

高市早苗の政治スタンスをまとめると

- 憲法改正に積極的

- 防衛力強化・日米同盟重視

- 中国・韓国に対しては厳格な姿勢

- デジタル化や成長戦略を推進

- 伝統的価値観を尊重する社会政策

これらのスタンスは、保守層やナショナリズム的傾向の強い有権者にとっては「理想的なリーダー像」として支持を集める一方、リベラル層や外国人コミュニティにとっては「権利や立場が制限されるのでは」という不安要素にもつながっています。

次につながる視点

このように、高市早苗氏の政治思想や政策は一貫して「日本の国益最優先」を基盤にしています。では、この思想が具体的に在日韓国人の生活や立場にどう影響を及ぼす可能性があるのでしょうか。次のパートでは、在日韓国人に直接関わる主な政策分野を整理し、影響の有無を検討していきます。

在日韓国人に関わる主な政策分野

高市早苗氏の政治思想や政策スタンスを理解する上で重要なのは、それが在日韓国人の生活や権利にどのように関わるのかという点です。ここでは、在日韓国人に直接的または間接的に影響を与える可能性がある主要な政策分野について整理していきます。

特別永住資格の現状

在日韓国人の多くは「特別永住資格」を持っています。これは戦前・戦中に日本へ渡った人々やその子孫に与えられたもので、通常の永住資格とは異なる特例的な立場です。具体的には、再入国許可の取得が容易であったり、強制退去が極めて限定的であるなど、他の外国人よりも安定した在留が保証されています。

この資格は国際条約や国内法によって保護されており、政権が変わったからといって直ちに廃止されるようなものではありません。しかし、政治家の発言や政策姿勢によって「見直しの可能性」が取り沙汰されることはあり、その際に在日韓国人社会が強い関心を示すのです。

永住資格・帰化制度との関係

特別永住資格を持たない在日韓国人やその子孫の中には、通常の永住資格を持つ人や日本国籍を取得した人もいます。帰化に関しては法務省の審査基準があり、政治的な姿勢が直接的に影響することはありません。ただし、入管政策や国籍政策に厳格な姿勢を取る政権では、審査基準の運用が厳しくなる可能性はゼロではありません。

参政権・政治参加の問題

在日韓国人が直面する大きな問題の一つが「参政権」です。特別永住資格を持っていても日本国籍を持たない限り、国政選挙や地方選挙で投票することはできません。かつては「地方参政権の付与」が議論されたこともありますが、高市氏を含む自民党保守派はこれに一貫して反対しています。

そのため、高市政権が誕生した場合、外国人参政権の議論が前進する可能性はほぼなく、むしろ議論が封じ込められる方向に進むと予想されます。

教育政策と在日韓国人

教育の分野でも、在日韓国人社会は政治の影響を受けることがあります。例えば朝鮮学校への補助金問題は、その典型的な例です。多くの自治体では補助金を打ち切る動きが見られ、高市氏も「日本の教育方針に沿わない学校への支援は適切ではない」との立場を示しています。

このように教育政策は、在日社会の子どもたちの学習環境や進学の機会に直接関わってくるため、重要な政策分野のひとつといえます。

社会保障と就労制度

社会保障の面では、特別永住資格を持つ在日韓国人も日本人とほぼ同等の権利を持ち、年金や医療保険などに加入することができます。ただし、外国人に対する生活保護の適用をめぐる議論は繰り返し行われており、保守的な立場からは「外国人への生活保護は制限すべき」という意見もあります。

高市氏自身も「生活保護制度は本来、日本国民のための制度」という立場をとっており、今後の政策次第では在日韓国人への間接的な影響が考えられます。

入管政策と在留管理

近年、日本では外国人労働者の増加に伴い、入管政策や在留管理の厳格化が進められています。高市氏は「治安維持」や「国家の安全保障」を重視する立場から、入管制度の厳格運用を支持しています。そのため、不法滞在者や在留資格のない外国人に対しては、より厳しい措置が取られる可能性があります。

ただし、合法的に特別永住資格を持つ在日韓国人については、直ちに大きな変化があるわけではありません。しかし、制度運用の姿勢が社会的な雰囲気に影響し、在日韓国人が「肩身が狭い」と感じる状況を生むこともあり得ます。

まとめ:在日韓国人と政策分野の関わり

以上のように、在日韓国人に関わる主要な政策分野は多岐にわたります。

- 特別永住資格とその安定性

- 帰化・永住資格制度の運用

- 参政権・政治参加の議論

- 教育支援や学校補助金

- 社会保障制度の適用

- 入管政策と在留管理

これらはいずれも、高市早苗氏が掲げる「国益優先」「保守的政策」と深く関連しています。直接的な法改正や資格の剥奪は現実的ではない一方で、政策運用や社会的な雰囲気の変化によって在日韓国人の生活に影響を与える可能性は十分にあるといえるでしょう。

次のパートでは、高市早苗氏がこれまでどのような発言や政策姿勢を示してきたのかを具体的に紹介し、その延長線上で在日韓国人社会にどのような影響が及ぶのかを検討していきます。

高市早苗の発言・過去の政策姿勢からの影響予測

高市早苗氏が総理大臣に就任した場合、在日韓国人の生活や立場にどのような影響があるのかを考える上で重要なのは、彼女のこれまでの発言や政策姿勢です。政治家は公約や演説で本音を表すことが多く、過去のスタンスから将来の方向性を読み解くことができます。本パートでは、高市氏がこれまでに示してきた具体的な立場や発言を整理し、それが在日韓国人社会にどのような影響を及ぼし得るのかを考察します。

外国人参政権への反対姿勢

高市氏は一貫して「外国人に参政権を与えるべきではない」という立場を取っています。特に地方参政権については、過去に議論が高まった際にも強く反対を表明してきました。彼女の主張は「国家主権は国民にのみ帰属する」という考え方に基づいています。

そのため、高市氏が総理となった場合、在日韓国人を含む外国人に対する参政権付与の議論は完全に封じられる可能性が高いでしょう。むしろ、憲法改正や法改正によって「外国人参政権を排除する」方向に進む可能性すら否定できません。

入管政策と治安への発言

高市氏は、外国人に関する入管政策や治安問題についても厳格な姿勢を取っています。過去には「不法滞在や不法就労は断固取り締まるべき」と明言し、入管制度の厳格な運用を支持してきました。これは、特別永住資格を持つ在日韓国人に直接影響するものではありませんが、社会全体の「外国人への目線」を厳しくする効果を持ち得ます。

つまり、在日韓国人が日常生活において「自分たちは不安定な立場なのでは」と感じる要因になりかねないのです。

教育・文化に関する発言

高市氏は、朝鮮学校への補助金問題に関して「日本の教育方針に沿わない教育に税金を投じるべきではない」と発言したことがあります。これは直接的に在日韓国人社会に影響を与えるものであり、子どもたちの学習環境や進学の機会を左右する要素となり得ます。

また、文化面においても「日本の伝統や価値観を守るべき」というスタンスが強く、外国文化の浸透に対して慎重です。韓流ブームなどを直接否定したわけではありませんが、その発言の方向性から「外国文化に対しては一定の距離を置く姿勢」が読み取れます。

歴史認識に関する発言

日韓関係に大きく影響するのが歴史認識問題です。高市氏は従軍慰安婦や徴用工問題について、韓国側の主張に譲歩すべきではないという立場を一貫して取っています。そのため、韓国との外交関係が冷え込む可能性が高まり、結果的に在日韓国人社会への視線が厳しくなるリスクも考えられます。

過去の発言からも、「韓国に対しては厳格な対応をすべき」という主張が目立つため、総理大臣となった場合にはその姿勢が国内政策にも波及することは避けられないでしょう。

経済政策に関連する影響

経済政策の分野でも、高市氏は「日本人の雇用を守る」という立場を強調しています。これ自体は当然のスタンスですが、外国人労働者に対する規制強化や優先度の引き下げにつながる可能性もあります。特に在日韓国人の若年層が就職活動を行う際、間接的な影響を受ける可能性は否定できません。

影響予測のまとめ

以上のように、高市早苗氏の過去の発言や政策姿勢から予測される影響をまとめると、次のようになります。

- 外国人参政権の議論は完全に封じ込められる可能性が高い

- 入管政策の厳格化が社会的な「外国人への視線」を強める

- 教育支援(特に朝鮮学校補助金)への影響が予想される

- 歴史認識問題によって日韓関係が悪化し、在日社会に波及する可能性

- 経済政策の一環で外国人労働者に不利な環境が生まれるリスク

直接的に「特別永住資格を剥奪する」といった劇的な変化は現実的ではありませんが、発言や政策姿勢が社会に与える影響は非常に大きく、在日韓国人にとっては「暮らしにくさ」を感じさせる要因となり得ます。

次のパートでは、こうした影響を踏まえつつ「実際にはどうにもならないのでは?」という見方の根拠を整理していきます。

実際の変化はあるのか?「どうにもならない」説の根拠

高市早苗氏が総理大臣になった場合、在日韓国人に対して何らかの大きな変化があるのではないかという懸念が広がる一方で、「結局はどうにもならない」という見方も根強く存在します。実際、法律や制度の観点から見ても、劇的な変化は現実的に起こりにくいと考えられます。本パートでは、その根拠を整理し、在日韓国人の生活が大きく揺らぐ可能性が低い理由を解説します。

憲法と国際条約による制約

まず重要なのは、日本国憲法と国際条約による制約です。特別永住資格は単なる行政上の措置ではなく、歴史的経緯や国際法上の合意に基づく制度です。そのため、総理大臣の交代だけで直ちに変更されるものではありません。

また、日本国憲法は基本的人権を保障しており、人種や国籍による差別的な取り扱いは許されません。仮に政治家が外国人の権利を制限する発言をしたとしても、憲法や国際的な人権条約が強い抑止力として働きます。

法改正には時間と合意が必要

日本の政治制度においては、総理大臣の意向だけで法律を変えることはできません。国会での審議、与野党間の調整、世論の支持など、多くのプロセスを経る必要があります。外国人に関する制度を大幅に見直すような法改正には、膨大な時間と合意形成が求められるため、短期的に変化が訪れる可能性は低いといえるでしょう。

既得権益と社会の安定性

在日韓国人はすでに日本社会の中で経済的・社会的に深く根を下ろしています。企業経営者や労働者として日本経済を支えている存在も多く、文化や芸術の分野でも大きな貢献をしています。これらは「既得権益」として機能しており、国家にとっても無視できない存在です。

もし政治的に在日韓国人を大きく排除する方向に動けば、日本社会全体の安定が損なわれ、経済的損失や国際的な批判を招くリスクがあります。そのため、現実的には大きな変化を起こすことは難しいといえます。

過去の政権交代から見る変化の小ささ

日本では過去にも政権交代が何度か起きていますが、外国人の権利に関して劇的な変化があった例はほとんどありません。民主党政権時代に外国人参政権が議論されたものの、法改正には至らず、その後も現状維持が続いています。

これは、外国人に関する制度が非常にセンシティブであり、政治的リスクが大きいことを示しています。総理大臣が変わっても、実際には「現状維持」が最も現実的な選択肢となるのです。

国際社会からの監視と圧力

グローバル社会において、日本の外国人政策は国際社会から常に監視されています。もし在日韓国人に対して不利益な制度変更が行われれば、国連や人権団体から批判を受け、国際的な信頼を失う可能性があります。経済や外交に依存する日本にとって、国際的な批判は大きなリスクであり、現実的には避けざるを得ません。

「どうにもならない」説のまとめ

以上を踏まえると、「高市早苗が総理になったとしても、在日韓国人の生活は大きく変わらない」という説には次のような根拠があります。

- 憲法や国際条約によって権利が保障されている

- 法改正には長い時間と合意形成が必要

- 在日韓国人は経済的・社会的に日本に深く根を下ろしている

- 過去の政権交代でも外国人政策に大きな変化はなかった

- 国際社会の批判を避けるため大幅な変更は困難

このように、制度的にも社会的にも大きな変化は起こりにくいのが実情です。高市早苗氏が総理大臣になったからといって、直ちに在日韓国人の立場が不安定になるわけではありません。

次のパートでは、そうした現実を踏まえつつも「変化が起こり得るとすれば、どのような可能性があるのか」について考察していきます。

変化があるとすればどんな可能性か

前のパートで述べたように、高市早苗氏が総理大臣に就任したとしても、制度的に在日韓国人の立場が劇的に変わる可能性は低いと考えられます。しかし「全く何も変わらない」と断言するのも現実的ではありません。政治リーダーの発言や政策の方向性が社会に与える影響は大きく、間接的に変化を生み出す可能性は十分にあるのです。本パートでは、起こり得る変化のシナリオをいくつか考察していきます。

入管政策のさらなる強化

まず考えられるのは、入管政策の強化です。高市氏は「国家の治安と安全を守るためには、不法滞在や不法就労を断固取り締まるべき」と繰り返し主張してきました。この方針が強化されれば、不法滞在外国人への摘発が増加し、在日外国人全体に対する監視の目が厳しくなることが予想されます。

合法的に特別永住資格を持つ在日韓国人に直接影響はないとしても、社会的な空気感として「外国人全体に対する厳しい視線」が広がる可能性があります。その結果、在日韓国人が間接的に暮らしにくさを感じる状況が生まれるかもしれません。

特別永住資格の見直し議論

法的にすぐに変更はできないものの、政治的な発言によって「特別永住資格を見直すべきではないか」という議論が強まる可能性があります。高市氏は明確に資格廃止を主張してはいませんが、外国人参政権への反対姿勢や国家主権を強調する発言から「永住制度全体の見直し」に言及する可能性は否定できません。

たとえ制度が変わらなくても、社会的議論が活発化すること自体が在日韓国人にとっては心理的負担となり得ます。

教育分野での影響

朝鮮学校への補助金問題など、教育政策の分野では具体的な影響が生じやすいと考えられます。高市氏は「日本の教育方針に従わない学校への公的支援は適切ではない」との立場を取っており、これが政策として強化されれば、在日韓国人の子どもたちが通う学校への支援が縮小されるリスクがあります。

教育は次世代の在日社会に直結する問題であるため、この分野での変化は長期的に大きな影響を及ぼす可能性があります。

言葉やメッセージによる社会的影響

政治リーダーの発言は、法制度を変える以上に社会に影響を与えることがあります。もし総理大臣が「外国人の権利を制限すべきだ」といったニュアンスの発言をすれば、それが国民世論を動かし、在日韓国人への偏見や差別を助長する可能性があります。

逆に「共生社会の実現を目指す」というメッセージを発すれば、社会の雰囲気が改善することもあり得ます。つまり、変化の可能性は必ずしも制度だけでなく、言葉や姿勢によっても生まれるのです。

経済政策と外国人労働者の扱い

高市氏が経済政策で「日本人の雇用を守る」という方針を打ち出せば、外国人労働者の受け入れが抑制される可能性があります。在日韓国人は特別永住資格を持っているため直接的に排除されることはありませんが、社会全体の雇用環境が「外国人には不利」となる可能性は否定できません。

特に若い世代の在日韓国人が日本社会で就職活動を行う際に、競争環境の変化として現れる可能性があります。

変化の可能性まとめ

以上のように、高市早苗氏の総理就任によって起こり得る変化は、制度上の直接的なものよりも「社会的・心理的な影響」として現れる可能性が高いと考えられます。まとめると以下の通りです。

- 入管政策の強化による外国人への視線の厳格化

- 特別永住資格の見直し議論が活発化する可能性

- 教育分野(特に朝鮮学校補助金)での支援縮小

- リーダーの発言による社会的雰囲気の変化

- 外国人労働者への規制強化が間接的に影響するリスク

これらの変化は「すぐに制度が変わる」というものではありませんが、政治的なリーダーシップが社会全体に及ぼす波及効果として軽視できないものです。次のパートでは、こうした変化の可能性を踏まえながら、在日韓国人と日本社会の今後の関係性について展望していきます。

在日韓国人と日本社会の今後

高市早苗氏が総理大臣になったとしても、制度的に大きな変化が起こる可能性は低いと前述しました。しかし、政治リーダーの発言や社会の空気感が在日韓国人に影響を与えることは避けられません。では、長期的に見た場合、在日韓国人と日本社会の関係はどのように変化していくのでしょうか。本パートでは、世代交代、共生社会、国際情勢の3つの観点から今後を展望します。

世代交代とアイデンティティの変化

在日韓国人社会では、すでに4世・5世といった世代が生まれ、日本語を母語とする人が大半となっています。彼らは日本の教育制度の中で育ち、日本文化に馴染み、日本社会で働くことが当たり前の環境にあります。そのため、従来の「在日」という強いアイデンティティは徐々に薄れ、より流動的な存在になりつつあります。

一方で、差別や偏見の経験は依然として残っており、自分たちのルーツをどう位置づけるかという課題は続いています。世代交代が進む中で、より「日本人としての生活」と「ルーツを持つ存在としての誇り」をどのように両立させていくのかが重要なテーマとなるでしょう。

共生社会の課題と可能性

日本政府は長期的な人口減少や労働力不足に直面しており、外国人と共に生きる「多文化共生社会」の実現が避けられません。在日韓国人はその最前線にいる存在であり、日本社会にとって共生のモデルケースといえるでしょう。

しかし、共生社会の実現には課題もあります。政治的なリーダーが強硬な発言をすれば、偏見が助長される可能性がありますし、逆に多文化共生を重視する姿勢を見せれば、在日韓国人社会の立場はより安定します。つまり、今後の社会の方向性はリーダーのメッセージ次第で左右される部分が大きいのです。

国際情勢が与える影響

在日韓国人の未来を考える上で無視できないのが日韓関係や国際情勢です。韓国との外交関係が改善すれば、在日韓国人に対する社会的な視線も柔らかくなる傾向があります。逆に、徴用工や歴史認識問題で対立が深まれば、国内で在日社会に対する風当たりが強くなることもあります。

また、アメリカや中国を含む国際関係の変化も、日本の外交姿勢に影響を与えます。例えば日米韓の安全保障協力が強化されれば、韓国との関係改善が進み、在日韓国人の立場もより安定する可能性があります。

社会の多様性と在日韓国人

日本社会そのものが多様化している点も注目すべきです。技能実習生や留学生など、新たな外国人コミュニティが増えており、在日韓国人は「特別な外国人」という位置づけから「多様な外国人の一部」という存在へと変化しつつあります。この変化は、在日韓国人が社会に溶け込みやすくなると同時に、独自性を失う可能性もはらんでいます。

次世代への課題と展望

次世代の在日韓国人にとって重要なのは、「日本社会にどのように貢献できるか」という視点です。経済、文化、スポーツなどさまざまな分野で成功例が増えることで、偏見は減少し、共生社会がより現実的なものとなります。

一方で、リーダーの発言や政治状況次第では偏見が再燃する可能性もあるため、社会全体が冷静に議論し、共生の道を選ぶ努力が必要です。

今後の方向性まとめ

在日韓国人と日本社会の今後を展望すると、次のような方向性が浮かび上がります。

- 世代交代により「在日」というアイデンティティは変化しつつある

- 多文化共生社会の実現が避けられない中で、在日は重要な役割を担う

- 日韓関係や国際情勢が在日社会に直接影響を及ぼす

- 新たな外国人コミュニティの増加により、在日の立場は相対化される

- 次世代が社会に貢献することで偏見を克服する可能性が高まる

このように、在日韓国人と日本社会の関係は一方向的に悪化するわけではなく、政治や社会の選択次第で改善の余地も大きいのです。次のパートでは、本記事全体のまとめとして「高市早苗が総理になった場合の在日韓国人の未来」について結論を提示します。

まとめ:高市総理誕生と在日韓国人の未来

本記事では「高市早苗が総理になったら在日韓国人はどうなるのか?」という問いを多角的に考察してきました。結論としては、大きな制度的変化が起こる可能性は低いものの、社会的・心理的な影響が生じる可能性は否定できません。ここではこれまでの議論を整理し、今後の展望についてまとめます。

制度的には「どうにもならない」可能性が高い

まず、法的・制度的観点から言えば「どうにもならない」という見方が最も現実的です。特別永住資格は国際条約や国内法で保障されており、総理大臣の交代だけで簡単に変更できるものではありません。さらに、日本国憲法や国際人権条約が在日韓国人の基本的権利を守っており、急激な制度変更は困難です。

また、法改正には国会での議論や世論の合意が不可欠であり、外国人に関する大規模な制度改革は政治的リスクが高すぎるため、現実的には実行されにくいと考えられます。

社会的には変化の可能性がある

一方で、社会的・心理的な影響は避けられないかもしれません。高市氏が外国人参政権に反対する発言を繰り返したり、入管政策の厳格化を打ち出したりすれば、在日韓国人に対する世論が厳しくなる可能性があります。制度は変わらなくても「社会の空気感」が変化すれば、在日韓国人が暮らしにくさを感じることは十分にあり得ます。

教育や文化への影響

具体的な分野で最も影響を受けやすいのが教育です。朝鮮学校への補助金縮小や文化政策の方向性によって、次世代の在日韓国人の教育環境が左右される可能性があります。これは長期的な影響を持つ重要なポイントであり、社会全体で冷静な議論が求められます。

日韓関係と国際情勢の影響

また、在日韓国人の未来は日本国内だけでなく、日韓関係や国際情勢とも深く結びついています。徴用工問題や歴史認識問題が再燃すれば、在日社会への視線も厳しくなりますが、逆に日韓協力が進めば在日社会の立場も安定します。国際社会との関係性も含め、国内外の政治状況が今後の大きなカギを握ります。

在日韓国人と日本社会の共生の未来

世代交代が進む中で、「在日」というアイデンティティそのものが変化しつつあります。今後は「外国人としての立場」よりも「日本社会の一員としての役割」が重視される方向に進むでしょう。経済、文化、スポーツなどの分野で活躍する在日韓国人が増えることで、共生社会の実現はより現実味を帯びます。

結論:注視すべきは「言葉」と「姿勢」

最終的に、高市早苗氏が総理になった場合に注視すべきは、法律や制度そのものではなく、リーダーとしての「言葉」と「姿勢」です。制度が急に変わる可能性は低いものの、政治リーダーのメッセージは社会の空気感を大きく変える力を持っています。

つまり「どうにもならない」というのは制度的な側面に限られ、社会的には「どうにでもなり得る」のです。今後の日本社会が在日韓国人を含む外国人とどのように共生していくかは、政治リーダーの言葉、そして私たち市民一人ひとりの選択にかかっています。

この記事のまとめポイント

- 制度的には「どうにもならない」可能性が高い

- 社会的・心理的には変化が生じ得る

- 教育や文化分野で影響が出る可能性がある

- 日韓関係や国際情勢が在日社会に直結する

- 今後は「共生社会」の実現が大きなテーマになる

- 注視すべきは制度ではなく、リーダーの「言葉」と「姿勢」

本記事全体を通じて言えることは、高市早苗総理誕生によって在日韓国人の立場がすぐに大きく変わることはないものの、社会的雰囲気や心理的影響は確実に存在するという点です。したがって、今後は冷静な議論と相互理解が何よりも重要になります。

ディスカッション

ピンバック & トラックバック一覧

[…] […]

[…] […]