【2025年最新版】高市早苗の靖国神社参拝とアメリカとの関係

高市早苗氏と靖国神社参拝の背景

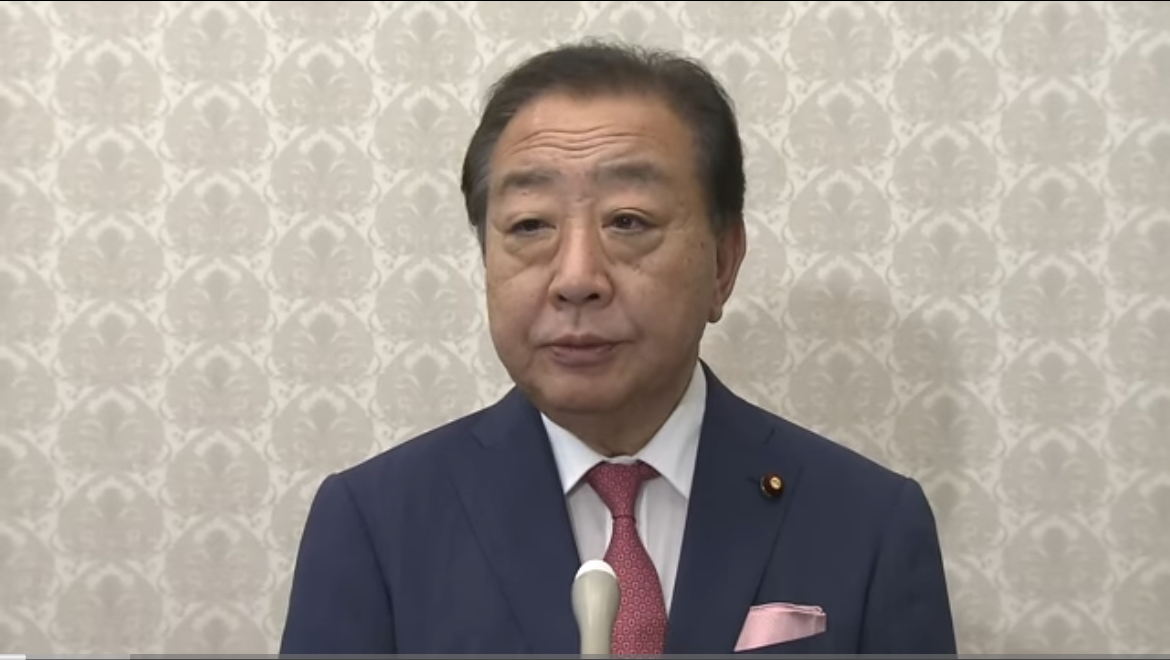

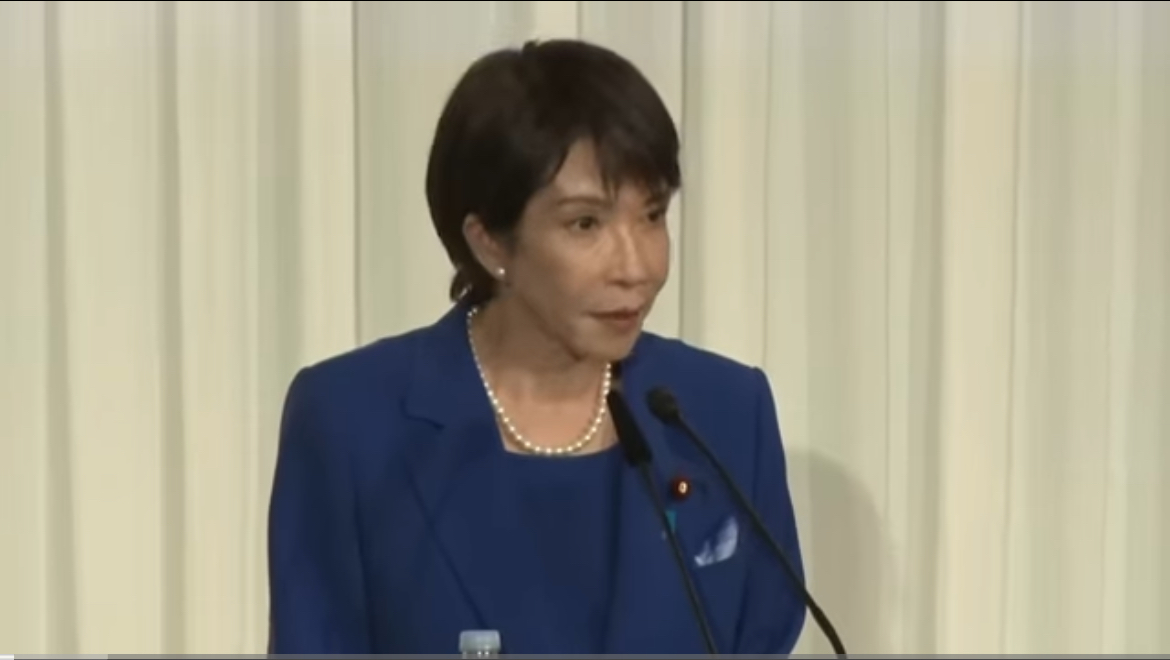

高市早苗(たかいち さなえ)氏は、自民党内でも屈指の保守派として知られる政治家である。彼女の政治理念の根底には、「国家の尊厳」「先人への敬意」「歴史認識の自立」が明確に存在する。靖国神社への参拝は、そうした信条の象徴的な行為として位置づけられている。

靖国神社は、明治維新以降の戦没者を祀る神社であり、日本の国のために命を捧げた人々を慰霊する場である。一方で、A級戦犯が合祀されていることから、国内外で政治的・外交的な議論を呼ぶ対象にもなってきた。特に首相や閣僚クラスの参拝は、近隣諸国との外交関係に直接的な影響を与える場合がある。

高市氏は第一次安倍政権以降、保守派の代表的存在として「国のために戦った人々を敬うことは当然」との立場を一貫して示してきた。彼女は国会答弁やメディア取材において、「靖国参拝は内政問題であり、他国にとやかく言われる筋合いはない」と明言している。この発言は国内保守層の支持を集める一方で、中国や韓国からの批判を招くことも少なくない。

特筆すべきは、高市氏が参拝を「政治パフォーマンス」ではなく、「個人としての信仰行為」として位置づけている点である。彼女は自身のブログやSNSでも「国を守るために尽くした方々への感謝を忘れてはならない」と繰り返し発信しており、その真摯な姿勢が支持基盤の厚さにつながっている。

しかし同時に、靖国問題は単なる信仰や個人の自由を超えた政治的テーマでもある。特に外務省や首相官邸が「国際的な波風を立てたくない」とする立場を取る中で、高市氏のように明確な参拝姿勢を示す政治家は限られている。これは彼女の政治的アイデンティティをより際立たせる結果となっている。

また、高市氏は防衛・経済安全保障政策にも精通しており、国家の独立や安全を最優先に考える立場を取っている。こうした思想の延長線上に靖国参拝が位置づけられていることは明白である。つまり、高市早苗氏にとって靖国神社は「過去を悼む場所」であると同時に、「未来への決意を新たにする場所」でもあるのだ。

このように、高市氏の靖国参拝は単なる歴史問題ではなく、政治哲学・外交方針・国家観の交差点にある。次章では、彼女のこれまでの参拝履歴と、それに対する国内外の反応を時系列で整理し、政治的意味合いをより深く掘り下げていく。

高市早苗氏の靖国神社参拝履歴と国内外の反応

高市早苗氏は、長年にわたり靖国神社への参拝を継続的に行ってきた政治家の一人である。その姿勢は一貫しており、「個人としての信条」と「政治家としての責任」の両面から参拝を続けてきたことが特徴だ。ここでは、過去の主要な参拝とその際の国内外の反応を時系列で整理する。

2013年:第一次安倍政権下での注目参拝

2013年、高市氏は安倍晋三首相の政権下で総務政務官として活動していた。この年は、安倍首相自身が靖国神社を参拝したことで国際的に大きな議論を呼んだ年でもある。高市氏も同年に個人の資格で参拝しており、「国のために尽くした方々に哀悼の誠を捧げるのは当然のこと」と発言。国内の保守層からは称賛の声が上がった一方、中国外交部は「日本の政治家による歴史認識の後退だ」と強く非難した。

2016年:閣僚としての立場と参拝見送り

第二次安倍政権で総務大臣を務めていた2016年、高市氏は8月15日の終戦の日に靖国神社参拝を見送った。理由として「職務上の公務優先」と説明しつつも、「心の中で哀悼の誠を捧げている」と述べた。これは閣僚として外交的配慮を示したものとされ、当時の外務省内では「現実的な判断」と評価された。一方で、保守派支持者からは「筋を曲げた」との批判も出た。

2021年:自民党総裁選における発言

2021年、自民党総裁選に出馬した高市氏は、靖国神社参拝について「当然行う」と明言。この発言はメディアで大きく取り上げられ、他候補との差別化要素となった。アメリカのメディア『ワシントン・ポスト』は、「高市氏の立場は安倍氏の政策を引き継ぐもの」と報じたが、同時に「日米同盟の安定に微妙な影響を及ぼす可能性もある」と分析している。

2023年〜2025年:外交配慮と政治的メッセージ

近年の高市氏は、閣僚在任中の公式参拝は控えつつ、春季・秋季例大祭に合わせて「真榊(まさかき)」の奉納を行う形式を取っている。これは直接参拝に比べて外交的波風を立てにくい一方で、信念を示す象徴的な手法でもある。2024年の春季例大祭でも、高市氏は「心から感謝と哀悼を捧げる」とコメントし、保守層から高い評価を受けた。

こうした姿勢は、アメリカ政府やメディアにおいても注目されている。バイデン政権下の米国務省は公式なコメントを控えたものの、内部的には「日中関係の安定を重視すべき」との分析が共有されていると報じられている(出典:2024年10月付『ロイター通信』)。一方で、米国議会の一部保守派は「日本が自国の歴史観を持つことは当然」と擁護しており、日米間でも見解の違いが存在することが分かる。

結果として、高市氏の靖国参拝に対する評価は二極化している。国内では「保守の象徴」「筋を通す政治家」として支持される一方で、外交的には依然としてセンシティブなテーマである。今後、高市氏が首相候補として再浮上する場合、靖国参拝が日米関係にどう影響するかは、引き続き重要な政治テーマになるだろう。

次章では、こうした参拝をめぐる日本国内の政治構造と、党内での力学について詳しく分析していく。

靖国神社参拝をめぐる国内政治構造

靖国神社参拝をめぐる議論は、単なる宗教的・道徳的問題ではなく、日本の政治構造そのものを映し出す鏡でもある。特に自民党内では、保守派と現実主義派の間で意見が割れており、参拝をめぐる立場が派閥や政局に大きく影響している。

自民党内の保守派と現実派の対立構造

自民党内では、靖国神社への参拝を「当然の行為」と位置づける保守派(主に安倍派・志帥会など)と、「外交的配慮を優先すべき」とする現実派(宏池会・谷垣グループなど)の対立が根深く存在している。高市早苗氏は明確に保守派に属し、安倍晋三元首相の思想を最も忠実に継承する政治家の一人とされる。

この構図は長年変わっておらず、2000年代以降の自民党政権においても、首相や閣僚が靖国参拝を行うたびに「党内保守層の結束」と「外交配慮派との軋轢」という二重構造が表面化してきた。特に高市氏のような保守的スタンスを明確にする政治家は、党内右派の支持を得る一方で、外務省や経済界の一部から慎重論を突き付けられることが多い。

安倍晋三元首相の影響力と継承

高市氏が靖国参拝を続ける背景には、安倍晋三元首相の思想的影響が色濃く残っている。安倍氏は「国のために戦った方々に敬意を払うのは当然」との信念を持ち、2013年の参拝では国際的批判を受けながらも、自らの立場を貫いた。高市氏はその姿勢を政治的・精神的支柱とし、2021年の総裁選以降、「安倍イズムの継承者」としての位置を確立している。

安倍氏の死去以降、党内では「保守再結集」の動きが進んでおり、靖国神社参拝をめぐる立場も再び注目されている。高市氏が党内で影響力を保つためには、こうした保守票を確実に取り込む必要がある。そのため、彼女にとって靖国問題は政治的信条であると同時に、派閥力学上の戦略的カードでもある。

メディアと世論の変化

興味深いのは、近年の国内世論が靖国神社参拝に対して比較的寛容になっている点である。2024年に実施されたNHKの世論調査では、「閣僚が靖国参拝を行うことに賛成」と答えた国民は全体の56%に上り、反対は32%にとどまった(出典:NHK政治マガジン、2024年10月)。

これは、戦後世代の入れ替わりや国際情勢の変化(特に中国・北朝鮮の軍拡)により、「日本の独立と誇りを守る」という意識が広がっていることを示唆している。こうした流れの中で、高市氏のような保守的発言が一定の支持を得やすくなっていると言える。

党内外の思惑と政局への影響

一方で、参拝をめぐる問題は依然として政局に影響を及ぼす可能性が高い。自民党内では「首相候補としての資質」を判断する上で、靖国問題への対応が重要な指標とされている。外交的配慮を優先すれば「軟弱」と批判され、参拝を強行すれば「国際関係を悪化させる」と叩かれる——この二律背反の中で、高市氏は巧みにバランスを取りながら自らの信念を貫いている。

また、野党や一部リベラルメディアは靖国参拝を「右傾化の象徴」として批判しており、特に立憲民主党や共産党は「政治家による参拝は政教分離の原則に反する」と主張している。ただし、この主張が国民全体の支持を得ているわけではなく、むしろ「過剰な批判」と受け止められるケースも増えている。

総じて言えるのは、靖国神社参拝をめぐる国内政治構造は、単なる信仰の問題ではなく、「日本の国家像」「戦後レジーム」「保守再生」という三つの軸で再構成されつつあるということだ。高市早苗氏はその中心に位置する存在であり、彼女の行動が日本政治全体の方向性を左右する可能性を秘めている。

次章では、この靖国問題を国際政治の文脈に拡大し、特にアメリカの立場とその外交的影響について詳しく見ていく。

アメリカの立場:建前と本音

靖国神社参拝をめぐる議論において、アメリカの立場は常に「複雑で微妙」だと言われてきた。建前上、アメリカ政府は「日本の内政問題としてコメントを控える」という立場を貫いているが、実際には東アジアの安定や日中・日韓関係を考慮し、裏では明確なメッセージを発している。

アメリカの基本姿勢:中立を装う外交バランス

アメリカ政府は公式には「靖国参拝について特定の立場を取らない」としている。これは、同盟国である日本の内政に干渉しないという原則を守るための建前である。しかし同時に、東アジアにおける安全保障環境の安定を最優先しており、日本の行動が中国や韓国を刺激することを懸念しているのも事実だ。

特に、2013年の安倍晋三首相による靖国参拝の際、アメリカ大使館は異例の声明を発表し、「日本の指導者の行動に失望した」と明言した。この発言は「日米同盟の安定を損ねかねない」として波紋を広げたが、裏を返せばアメリカが東アジアの緊張激化を極度に警戒していることの表れでもある。

トランプ政権下での変化:価値観より現実主義

ドナルド・トランプ政権期(2017〜2021年)は、従来の人権・価値観外交よりも「取引型外交」が重視された。トランプ政権は靖国問題に関して一切の公式コメントを出さず、「日本が独自に判断すべき国内問題」と位置づけた。この姿勢は高市早苗氏のような保守派政治家にとって追い風となり、日本国内では「アメリカの圧力が弱まった」と受け止められた。

一方で、トランプ政権の外交担当者の一部は、オフレコで「靖国問題を再燃させるのは中国に外交カードを与える」と警告しており、現実主義の裏に冷徹な地政学的判断が存在していたことが分かる。

バイデン政権のアプローチ:同盟強化と価値観外交の両立

バイデン政権は、オバマ時代の外交路線に近い「価値観と同盟の再構築」を掲げている。そのため、日本の政治家による靖国参拝が国際的に注目を集めるときには、ホワイトハウスや国務省が慎重に対応する傾向がある。2024年春、高市早苗氏が靖国神社に真榊を奉納した際、アメリカ政府は公式な声明を避けたものの、米国内メディア(CNN、ニューヨーク・タイムズなど)は「日中関係を再び冷却させる可能性」と報じた。

また、アメリカの戦略研究機関であるCSIS(戦略国際問題研究所)は2024年のレポートで、「日本の保守派政治家による靖国参拝は、東アジア外交における象徴的なリトマス試験紙である」と分析している。つまり、ワシントンでは靖国参拝を単なる歴史問題ではなく、「日本の外交独立性を示すシグナル」として捉えているのだ。

アメリカ国内の保守層の見解

興味深いのは、アメリカ国内の保守派や退役軍人団体の中には、「日本が自国の戦没者を敬うことを批判すべきではない」との意見も根強く存在することだ。特にトランプ支持層を中心とする保守メディア(フォックス・ニュース、ワシントン・タイムズなど)は、「日本が自らの歴史観を守ることは主権国家として当然」と報じている。

つまり、アメリカの立場は一枚岩ではない。政権やメディア、シンクタンク、保守層などの間で微妙に異なる見解が存在し、それぞれが「日本の行動をどのように解釈するか」で評価が分かれる構造になっている。

まとめ:表と裏の二重外交

アメリカの靖国問題への対応は、「表の中立」と「裏の現実主義」が共存している。表向きは日本を批判せず、裏では地域安定を重視するという二重外交の典型だ。高市早苗氏が今後首相に就任した場合、靖国参拝が再び日米関係の試金石になることは避けられない。

次章では、この靖国問題を中国・韓国との関係にまで広げ、アメリカを含む「日米中韓のトライアングル外交構造」について詳しく解説していく。

中国・韓国の反発と日米中韓関係のトライアングル構造

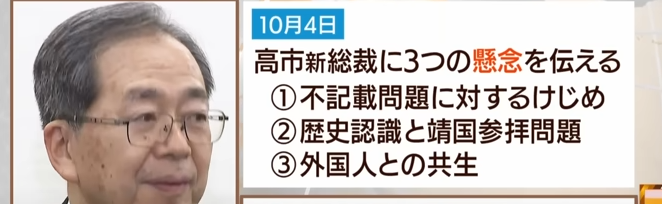

靖国神社参拝をめぐる問題は、日本国内だけでなく、東アジア全体の外交バランスに直結するテーマである。特に中国・韓国は、この問題を「歴史認識」と「戦後秩序」をめぐる象徴的な外交カードとして利用しており、アメリカはその間でバランスを取る立場に置かれている。ここでは、高市早苗氏の靖国神社参拝を軸に、日米中韓のトライアングル構造を解き明かす。

中国の反発:政治カードとしての「歴史問題」

中国政府は長年にわたり、日本の政治家による靖国神社参拝を強く批判してきた。中国外交部は毎回、「侵略の歴史を正視せず、美化する行為だ」との声明を発表しており、特に日本の閣僚クラスが参拝するたびに国内メディアを総動員して非難報道を展開する。

しかし実際には、この批判は国内向けの政治パフォーマンスの側面も強い。中国共産党は国内のナショナリズムを刺激することで政権支持を維持する構造を持っており、靖国問題は「反日世論」を統制するための格好の材料となっている。特に経済不振や内政不安が高まる局面では、靖国参拝批判が強調される傾向がある。

興味深いのは、外交実務レベルでは中国も日本との経済関係を重視しており、表向きの批判とは裏腹に、裏では対話のパイプを維持している点だ。2024年の北京での日中外相会談では、「歴史問題は歴史問題として、協力分野は切り離して議論する」という姿勢が確認されている。つまり、中国にとって靖国問題は「利用する外交カード」であって、常に全面対立の原因になるわけではない。

韓国の反発:感情的反応と外交的現実

韓国もまた、靖国神社参拝を「日本の歴史修正主義の象徴」として非難している。特に戦後の徴用工問題や慰安婦問題と結びつけられることが多く、参拝のたびに韓国メディアは「歴史を直視しない政治家」として高市氏を批判する論調を強める。

しかし近年、韓国側にも変化が見られる。尹錫悦(ユン・ソクヨル)政権は、アメリカ主導の安全保障体制の中で日本との協調を重視しており、靖国問題に対しては従来よりも冷静な対応を取っている。2023年以降、韓国政府は高市氏の奉納行為に対しても「遺憾を表明」するにとどめ、過激な抗議声明を出すことは避けている。

これは、日米韓三国の安全保障協力を優先するという戦略的判断に基づいている。北朝鮮のミサイル発射や中国の軍事的圧力が続く中、韓国も「歴史問題で日本と対立している場合ではない」という現実に直面しているのだ。

アメリカの立場:緩衝役としての機能

アメリカは、この日中韓三国の間で「調整役」あるいは「緩衝役」として機能している。ワシントンは、靖国参拝が東アジアの安定を脅かす可能性を認識しており、日本に対して「慎重な対応」を非公式に求める一方、中国や韓国にも「過剰反応を避けるように」と水面下で働きかけている。

2024年に開催された日米韓首脳会談では、「未来志向の協力関係」を確認し、歴史問題を外交の妨げにしない方針で一致した。アメリカは「同盟の結束」を最優先にしており、靖国問題が再び日米韓関係の足かせになることを警戒している。

トライアングル構造の現実:三者の利害が交錯する外交戦

靖国問題をめぐる日米中韓の関係は、単なる感情論ではなく、安全保障・経済・国内政治が複雑に絡み合った多層構造になっている。

- 日本:保守層の支持維持と国家の尊厳を重視。

- 中国:国内統制のためのナショナリズム利用。

- 韓国:同盟重視と歴史世論の板挟み。

- アメリカ:地域安定のための調整役。

このように、靖国参拝は単に「過去をどう見るか」という歴史論争ではなく、「今、どの国がどの立場を取るか」という現実の外交戦の一部になっている。高市早苗氏の行動は、国内政治の象徴であると同時に、この国際構造の中で各国がどのように立ち位置を取るかを映し出す指標でもある。

次章では、こうした外交構造をメディアがどのように報じているのか、国内外の報道姿勢と世論のギャップを比較していく。

国際報道と日本国内メディアの温度差

靖国神社参拝に関する報道を比較すると、海外と日本国内では明確な温度差が見られる。特にアメリカ・中国・韓国などの海外メディアは「外交問題」として扱うのに対し、日本のメディアは「国内政治」「保守とリベラルの対立」として論じる傾向が強い。この視点の違いは、各国が抱える政治背景と世論形成のメカニズムによって生まれている。

海外メディアの論調:歴史と安全保障の文脈

アメリカの主要メディアである『ニューヨーク・タイムズ(NYT)』や『ワシントン・ポスト(WP)』は、靖国参拝を「日本の保守主義の象徴」と位置づける報道を続けている。特に高市早苗氏の動向に関しては、「安倍晋三元首相の路線を継ぐ政治家」として頻繁に紹介される。WP紙は2024年の記事で「高市氏は日米同盟を重視する現実主義者でありながら、歴史認識では譲らない姿勢を見せる」と分析した。

一方、CNNやBBCなどの国際放送では、靖国参拝を「東アジアの火種」「中韓との外交摩擦」として報じる傾向が強い。特に中国・韓国の視点を取り入れた「対立構図」を強調し、アメリカの視聴者にとってわかりやすい「地域安定の問題」として扱うことが多い。こうした報道はしばしば「日本が歴史とどう向き合うか」という道徳的フレームを持ち、政治・宗教・外交の複合問題として描かれている。

日本のメディア:政治構造と世論形成の焦点

一方、日本のメディア報道はより内政的な色合いを持つ。『産経新聞』や『読売新聞』などの保守系紙は、高市早苗氏の参拝を「信念に基づく行動」として評価し、「他国に配慮して自国の追悼を制限するべきではない」との論調を展開している。対して『朝日新聞』や『毎日新聞』などリベラル系メディアは、「歴史認識の課題」「外交リスクの拡大」といった批判的な視点を強調する。

テレビ報道においても温度差が顕著だ。NHKは中立的立場を維持しつつも、近年では「参拝の外交的影響よりも国民の受け止め」をテーマにした分析を増やしており、社会の成熟化と共に「冷静に扱う報道」へとシフトしている。一方、SNS上では独自の言論空間が形成されており、「メディアは偏向している」という批判や、「国のために祈ることがなぜ問題なのか」といった声も増加している。

報道フレームの違い:事実報道と価値報道

海外メディアが靖国問題を「歴史と倫理の問題」として描くのに対し、日本のメディアは「政治と外交の駆け引き」として捉える傾向がある。これは報道文化の違いにも起因している。欧米のジャーナリズムは「価値報道(value reporting)」を重視し、読者に判断を促す形で論評を交える。一方、日本では「事実報道(fact reporting)」を優先し、コメントや評価を控える伝統があるため、同じ出来事でもニュアンスが異なって伝わるのだ。

また、SNS時代に入り、海外メディアの記事が日本国内でも直接読まれるようになったことで、「海外の見方」と「日本の見方」がリアルタイムで比較される時代に突入した。これにより、靖国問題は一部の政治的論争を超えて、「情報戦」としての側面を持ち始めている。

世論の変化:冷静な受け止めへ

興味深いのは、近年の日本国内世論が靖国問題に対して以前より冷静になっている点だ。2025年時点の共同通信の世論調査では、「政治家の靖国参拝を問題視しない」と回答した人が全体の58%に達しており、10年前より約15ポイント増加している。これは、国際情勢の変化や世代交代により、「歴史認識の対立よりも安全保障や経済を重視する」国民意識が広がっていることを意味する。

メディアの役割:外交と世論をつなぐ架け橋

今後、靖国問題をめぐる報道において最も重要なのは、「感情的対立」ではなく「事実に基づく国際的理解」をどう構築するかである。高市早苗氏のような政治家がどのように行動するかはもちろん、メディアがどの視点から報じるかによって、国内外の認識が大きく変わる。

靖国参拝を報じるメディアの温度差は、そのまま国際社会における「日本の立ち位置の多様性」を映し出していると言える。つまり、報道のあり方そのものが外交の一部になっているのだ。

次章では、こうした報道や世論を踏まえた上で、2025年現在の高市早苗氏の動向と、今後の展望について詳しく分析していく。

2025年現在の動向と今後の展望

2025年現在、高市早苗氏の靖国神社参拝をめぐる動きは、単なる保守的象徴を超え、次期政権構想や外交戦略と密接に関わっている。彼女の靖国に対する立場は一貫しており、「国家として英霊を敬うのは当然」という信念を持ち続けているが、その表現方法は時代とともに変化している。

2025年の政治環境と高市氏の立場

2025年の日本政治は、ポスト岸田時代を見据えた自民党内の主導権争いが激化している。その中で、高市氏は保守層の象徴的存在として再び注目を集めている。特に、安倍晋三元首相の死去以降、彼女が「保守再生の旗手」として期待されていることは明らかである。

2025年8月、高市氏は終戦記念日に靖国神社へ正式参拝するか否かについて「政府の立場を尊重するが、自らの信念を曲げることはない」と発言した。このコメントは、党内保守派へのメッセージであると同時に、外交的な配慮をにじませるものでもあった。結果として、彼女は参拝を見送りつつも「真榊の奉納」を実施し、象徴的な形で意思を示した。

この対応は、アメリカ政府や外務省からも「現実的で賢明」と評価されており、政治家としての柔軟さと信念の両立を印象づける結果となった。

国際社会の視点:静観と警戒の狭間

国際社会、特にアメリカと中国は、高市氏の動向を注意深く観察している。アメリカは2025年初頭の国務省ブリーフィングで「日本の歴史観については日本自身が判断すべき」と述べ、過去に比べてやや静観的な姿勢を示した。一方で中国政府は同年8月、「日本の政治家による靖国参拝は地域の平和を損なう」と強く反発し、外交ルートを通じて抗議を行っている。

韓国政府はより穏当な対応を取り、「遺憾の意」を表明するにとどめた。尹政権の外交姿勢は日米協調を重視しており、靖国問題を外交対立の中心に据えることを避けている。このように、2025年時点では、靖国参拝をめぐる国際的な反応は「強硬批判から限定的非難」へと変化している。

高市氏の外交戦略:理念と現実の両立

高市早苗氏は、靖国問題を「外交上のリスク」ではなく、「国家の尊厳を示す試金石」として捉えている。彼女は2025年3月の講演で、「他国の反応に過剰に左右される政治では、真の独立国家とは言えない」と発言しており、その発言は国内外のメディアで大きく取り上げられた。

ただし、高市氏は同時に現実的な外交戦略も取っている。アメリカとの関係を最優先しつつ、歴史認識問題をめぐっては「冷静な対話を通じて相互理解を深めるべき」との姿勢を示しており、かつての“強硬一辺倒”な印象から脱却しつつある。これにより、保守派の信念と国際協調のバランスを両立する稀有な政治家としての評価が高まりつつある。

世論の支持と今後の可能性

2025年9月に行われた日本経済新聞の世論調査によれば、「高市氏が首相にふさわしい」と答えた割合は28%で、前年より5ポイント上昇した。その理由として、「信念のある政治家」「外交姿勢に一貫性がある」との回答が多くを占めている。この数字は、靖国問題を含む彼女の保守的価値観が一定の層に支持されていることを示している。

一方で、リベラル層や若年層からは「過去にとらわれすぎ」「経済や教育政策に注力すべき」との批判も根強く、靖国参拝が依然として世論を二分するテーマであることは変わらない。

今後の展望:参拝を超えた「歴史外交」の可能性

今後、高市早苗氏が首相の座を狙う場合、靖国参拝をどのように扱うかが最大の焦点になるだろう。参拝を行えば国内の保守票を固められるが、外交的摩擦が避けられない。一方で、奉納や追悼メッセージといった「間接的表現」を続ければ、国際的な批判を抑えつつ信念を貫くことができる。

近年では「追悼外交」という新たな概念も注目されており、過去を否定するのではなく、国際社会とともに戦没者を悼む形を模索する動きもある。高市氏がこの方向性を採用するかどうかは、今後の政権構想の中で重要な判断材料となるだろう。

総じて言えるのは、高市早苗氏が「靖国参拝」というテーマを通じて、単なる保守政治家の枠を超え、歴史・外交・国家観を融合させた新しい政治像を提示しようとしているということである。

次章では、こうした一連の動向を踏まえ、靖国問題が日米関係の未来にどのような影響を及ぼすのかを総括的に考察していく。

総括:靖国問題と日米関係の未来

靖国神社参拝をめぐる議論は、戦後80年を迎える2025年の今もなお、日本の外交・政治・国家観の根幹を問うテーマであり続けている。高市早苗氏の行動や発言は、この問題が単なる過去の歴史ではなく、「現在進行形の外交課題」であることを再認識させた。

靖国問題は「過去」ではなく「未来」の課題へ

かつて靖国参拝は、国内政治の象徴的対立や、日中・日韓関係の摩擦要因として語られてきた。しかし2020年代後半に入り、靖国をめぐる議論は「日本がどのように世界と向き合うか」という外交・安全保障上の問いに変化している。つまり、靖国問題はもはや過去への反省論争ではなく、未来志向の国家ビジョンを問う課題となったのだ。

高市早苗氏はその転換点に立つ政治家である。彼女の靖国観は単なる保守的信仰ではなく、「国の独立と尊厳を守るための覚悟」を象徴している。その姿勢は一部から批判を受けながらも、多くの国民に「政治家としての信念」を感じさせている。

日米関係への影響:成熟した同盟関係の試金石

靖国問題は長らく、日米関係における「見えない緊張要素」とされてきた。アメリカは日本の内政に干渉しない姿勢を取る一方、地域の安定を最優先に考える立場から、過度な挑発行為を避けるよう求めてきた。しかし、2025年現在の日米関係は、単なる安全保障同盟を超えた「価値と現実の同盟」へと進化している。

その中で、靖国参拝のような象徴的行動は、同盟国同士の相互理解を深めるチャンスでもある。アメリカのシンクタンク・CSISの報告書(2025年4月)は、「日本の歴史観と宗教的自由は、同盟関係の成熟を測る重要な要素」と指摘しており、単なる批判ではなく、「文化的多様性として理解するべき」との論調も増えている。

外交的バランスの中で求められる“日本的回答”

今後の課題は、日本が自らの信念を保ちながら、いかに国際社会との調和を図るかである。靖国参拝をめぐる論争は、突き詰めれば「歴史と外交のバランス」をどう取るかという問題だ。高市早苗氏はこのバランスを取るために、参拝と奉納を使い分け、信念と現実の両立を模索してきた。

彼女のアプローチは、単に右派的立場ではなく、「日本人としての祈りの形」を守る試みである。宗教行為を政治化せず、外交的配慮を怠らない姿勢は、21世紀型の保守政治の新たな形として評価されつつある。

国際社会との関係構築に向けて

アメリカ、中国、韓国、そして東南アジア諸国との関係を考えると、靖国問題を完全に切り離すことは難しい。しかし、それを恐れて沈黙するのではなく、「日本の祈りの文化」「慰霊と平和の精神」として国際社会に理解を求める努力こそが、これからの日本外交に求められる姿勢だ。

その意味で、高市氏が示す「静かな参拝」「象徴的奉納」は、対立を生まない新しい外交手法とも言える。アメリカの外交関係者の間でも、「過去ではなく未来を語る参拝」として評価する声が増えており、日米関係はより成熟した段階に移行しつつある。

結論:靖国から始まる“自立国家日本”の再定義

靖国神社をめぐる議論は、決して単なる宗教問題ではない。それは日本が「どのような国家として生きるか」を問う、国の根本的なテーマである。高市早苗氏の行動は、その問いに対するひとつの明確な答え——すなわち「過去を敬い、未来を切り開く政治」——を提示している。

日米関係が変化し、中国・韓国との関係も新たな段階に入る中で、靖国問題は日本外交の試金石であり続けるだろう。だが同時に、それは“日本が自らの意思で歩む成熟した独立国家”への道標でもある。

今後、高市早苗氏をはじめとする政治家たちが、歴史と外交をつなぐ新しいビジョンを描けるかどうか——それこそが、戦後80年を迎えた日本の次なる挑戦である。

ディスカッション

ピンバック & トラックバック一覧

[…] 【2025年最新版】高市早苗の靖国神社参拝とアメリカとの関係 […]