高市早苗 推薦人集めでデマ情報を出されてしまう。薦人数の真相&アンチ高市の動きがヤバすぎる

序章 – 自民党総裁選の現状と水面下の動き

2024年の秋、自民党総裁選が告示され、日本の政治の行方を大きく左右する選挙戦が幕を開けました。告示日は9月22日、投開票日は10月4日と決まり、候補者たちは党内外で支持を広げるための活動を本格化させています。自民党総裁選は単なる党内選挙にとどまらず、次期首相を事実上決定する場であるため、国民の関心も高い一方で、報道や議論の盛り上がり方には温度差が見られます。

表面的には「候補者同士の論戦が盛り上がっていない」と指摘される場面もあります。しかし、その裏側では水面下で激しい駆け引きや情報戦が繰り広げられているのが実情です。派閥間の調整やメディア戦略、さらには噂や誤情報を活用した印象操作まで、総裁選の舞台裏は一般に報じられる以上に複雑で緊迫しています。

特に今回注目されたのが、高市早苗氏をめぐる「推薦人集めに苦戦している」という報道や噂でした。一部のメディアや評論家は、彼女が出馬に必要な推薦人20人を確保するのに相当苦労したのではないかと指摘しました。この見方が広がると、高市氏の党内での支持基盤が弱いのではないか、議員票を集めるのが難しいのではないか、といった印象を国民や党員に与えてしまいます。

しかし実際には、この「苦戦説」は事実と異なる部分が多く含まれており、むしろ情報操作に近い性質を持っていました。なぜそのような誤った情報が広まったのか、その背景にはどのような意図や構造があったのか。本記事では、総裁選をめぐる報道の裏側を丁寧に掘り下げ、表に出ない真相を明らかにしていきます。

この記事を通じて読者の皆さんには、総裁選という政治イベントを単なる「党内の権力争い」としてではなく、情報戦・世論戦としての側面からも理解していただければと思います。これから展開する各章では、「高市早苗・推薦人苦戦説」の真偽を検証しながら、日本の政治報道のあり方についても考察を深めていきます。

総裁選は国の未来を左右する大きな出来事です。しかし、メディアから流れる情報がすべて真実とは限りません。むしろ、誤情報や一方的な解釈が「事実」として広まってしまう危険性があるのです。だからこそ、今必要なのは「裏を取る視点」と「情報の本質を見抜く力」です。本記事はその一助となることを目指しています。

次章では、なぜ「高市早苗は推薦人集めに苦戦した」という説が広がったのか、その経緯を整理していきます。

表に出た“高市早苗・推薦人苦戦説”

総裁選が告示されて間もなく、一部のメディアや評論家から「高市早苗氏は推薦人20人を集めるのに苦労した」という説が広がりました。この情報は瞬く間にネットやテレビ番組で拡散され、あたかも事実であるかのように扱われるようになりました。特に党内の議員票をめぐって「高市氏は劣勢に立たされているのではないか」というイメージを補強する材料として利用されたのです。

推薦人の確保に苦戦したという噂は、党内での支持の薄さを象徴するかのように語られました。「推薦人を集めるのにギリギリだったならば、本選挙でも票を伸ばすのは難しい」という論理です。これにより、党員や国民の間に「高市氏は不利」という印象が浸透していったのです。

この“苦戦説”は表向きの選挙報道と結びつき、あたかも現実を反映しているかのような力を持ちました。しかし、実際には根拠の薄いものでした。メディアの一部は「小泉新次郎候補がリードしている」という情報と関連づけることで、高市氏の不利をより強調する傾向にありました。こうした流れは、情報が正確かどうかを吟味する前に「雰囲気」として拡大していったのです。

では、なぜこのような“苦戦説”が簡単に広まってしまったのでしょうか。その背景には、自民党総裁選の推薦人制度という独自のルールが深く関係しています。次章では、この推薦人制度の仕組みを整理し、誤解が生じやすい理由について解説していきます。

推薦人制度の基本ルール

自民党総裁選には独自のルールが存在します。その中でも特に重要なのが「推薦人制度」です。総裁選に立候補するためには、現職国会議員20人以上の推薦を受けなければなりません。つまり、推薦人を確保できなければ立候補そのものができないという厳しい条件が課されているのです。

この仕組みは、誰でも自由に立候補できる状態を防ぐために設けられています。党内である程度の支持基盤を持ち、実際に総裁としての資質や実行力があると認められる人物だけが出馬できるようになっているわけです。推薦人を集めるという行為は、単なる形式ではなく「候補者の党内での信頼度」を示す一つの指標とも言えるでしょう。

一方で、このルールがあるために「推薦人を確保するのに時間がかかった=支持が弱い」という短絡的なイメージが広まりやすくなります。特に外部から見れば、推薦人20人という数字は少なく感じられるかもしれませんが、実際には派閥や地域のバランスを取りながら慎重に人選する必要があるため、誰であっても調整には一定の時間と労力を要するのが現実です。

こうした制度上の背景を理解しないまま、「高市氏は推薦人集めに苦労した」という情報だけが一人歩きしてしまいました。制度の仕組みを知らない有権者にとっては、「推薦人がなかなか集まらない候補=支持されていない候補」という誤解が生まれやすいのです。

しかし実際には、高市早苗氏の陣営は余裕を持って推薦人を確保していました。次章では、その実態について詳しく見ていきましょう。

高市陣営の実態 – 30人以上を確保済み

「推薦人20人を集めるのに苦労した」という報道とは裏腹に、高市早苗氏の陣営は実際には余裕を持った推薦人確保に成功していました。取材によれば、高市氏の周囲は立候補を決断する段階ですでに30人以上の推薦人候補を確保していたのです。

この30人超のリストは、単に人数を揃えるだけでなく、派閥や地域のバランスを考慮して構成されていました。自民党は派閥の影響力が依然として大きいため、特定の派閥に偏りすぎると「派閥候補」と見なされるリスクが生じます。また、地域的にも全国的な支持をアピールするためには、地方から都市部まで幅広いエリアの議員を推薦人に含めることが求められます。そのため陣営は慎重に人選を進め、最終的に20人に絞り込む「ブラッシュアップ作業」を行ったのです。

つまり、高市氏の推薦人集めは「苦労した」のではなく、むしろ余裕を持って候補者を選び抜いたプロセスだったと言えます。ある議員は「推薦人に選ばれたと聞いて驚いた」と笑い話を交えながら語っており、推薦人枠に入ること自体が“狭き門”だったことを示しています。

この事実は、噂として広がった「ギリギリで20人を確保した」という説を完全に否定するものです。高市陣営はむしろ安定した党内基盤を築き上げ、推薦人確保に不安はなかったのです。

では、それにもかかわらずなぜ「苦戦説」が広がってしまったのでしょうか。その大きなきっかけとなったのが、ある著名政治ジャーナリストのテレビ発言でした。次章では、この誤解の発端について詳しく見ていきます。

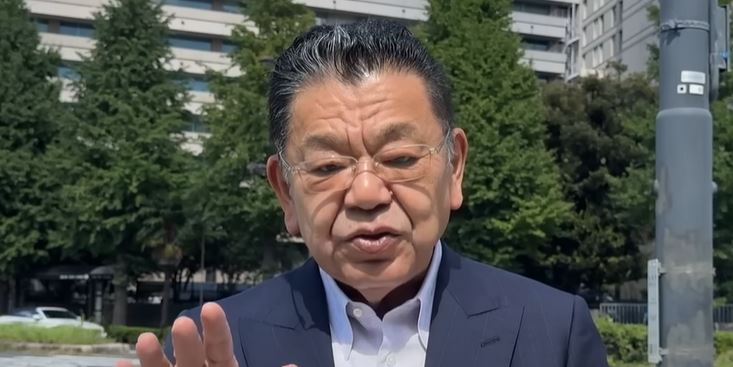

誤解の発端 – 田崎史郎氏の発言

「高市早苗氏は推薦人集めに苦労した」という説が広まった大きなきっかけは、著名な政治ジャーナリストである田崎史郎氏のテレビ発言でした。2024年9月22日、BS-TBSの報道番組『報道1930』に出演した田崎氏は、次のような趣旨の解説を行ったのです。

田崎氏は「高市氏は推薦人20人を集めるのに苦労したのではないか。その証拠に、選挙管理委員会の委員を務めていた山口壯氏を推薦人に加えた」と発言しました。本来、中立的立場を守るべき選挙管理委員は推薦人になれないため、この発言は「よほど人が集まらなかったのだろう」という印象を強く残しました。

この発言が報じられると、ネットニュースやSNSでも瞬く間に拡散され、「やはり高市陣営は苦しい」「党内での支持が広がっていない」といった論調が一気に強まりました。田崎氏は政治番組での常連コメンテーターであり、その影響力は非常に大きいため、一度出た言葉がそのまま“事実”として受け止められてしまったのです。

しかし、この分析は後に誤りであることが判明します。山口壯氏が推薦人に加わった背景は「高市陣営が苦しんだから」ではなく、全く別の事情によるものでした。実際には、山口氏自身が強い希望を持って推薦人に加わったのです。

次章では、この「真相」に迫り、山口壯氏がどのような経緯で推薦人となったのかを解き明かします。

真相 – 山口壯氏の自発的参加

田崎史郎氏の発言によって「高市陣営が推薦人集めに苦労し、選挙管理委員の山口壯氏を無理に加えた」という印象が広まりました。しかし、実際の経緯は全く逆でした。真相は、山口壯氏本人の強い意志による自発的な参加だったのです。

当初、山口壯氏は自民党総裁選の選挙管理委員会の一員として活動していました。この役職にある間は、中立性を保つ必要があるため推薦人になることはできません。そのため、高市陣営の推薦人リストにも山口氏の名前は含まれていませんでした。

ところが、告示日が近づく中で山口氏本人が「ぜひ推薦人に加わりたい」と強く希望したのです。そのため山口氏は自ら選挙管理委員を辞任し、推薦人として名を連ねる決断をしました。この流れを受けて、高市陣営はすでに決定していた20人の推薦人のうち1人に辞退をお願いし、山口氏を急遽加えることになったのです。

つまり「推薦人を集めるのに苦労して山口氏を頼った」というのは事実ではなく、「山口氏が自ら推薦人になりたいと申し出たため、陣営が対応せざるを得なかった」というのが正しい経緯なのです。この点を少し取材すればすぐに確認できる話でしたが、田崎氏は番組で誤った見解を提示し、その結果として誤情報が拡散してしまいました。

この事実を踏まえると、報道や解説の影響力の大きさ、そして情報が持つ破壊力の強さを改めて考えさせられます。次章では、この“誤報”が単なる勘違いだったのか、それとも意図的な印象操作だったのかという論点を掘り下げます。

誤報か、意図的な印象操作か

ここまでの検証で明らかになったのは、「高市早苗氏が推薦人集めに苦戦した」という説が事実に反していたということです。しかし、ここで浮かび上がる新たな疑問があります。それは、この情報が単なる誤報だったのか、それとも意図的な印象操作だったのかという点です。

まず考えられるのは、田崎史郎氏の取材不足や思い込みによる誤報です。山口壯氏が選挙管理委員を辞任して推薦人に加わった事実だけを見れば、「推薦人集めに苦労したのではないか」と解釈してしまう余地はあります。もし裏取りを十分にせずに番組で解説したとすれば、結果的に誤情報を広めたことになります。

しかし、もう一つ否定できない可能性があります。それは、田崎氏の発言が意図的な印象操作として行われたのではないか、というものです。政治報道の世界では、情報は単なる事実の伝達ではなく、時に「戦略的な武器」として利用されます。特に総裁選のような権力闘争の場では、対立候補に不利なイメージを植え付けること自体が有効な戦術となり得るのです。

実際、「高市は党内で支持が弱い」「議員票が伸びない」というストーリーは、ライバル陣営にとって都合の良いものでした。報道を通じてそのイメージが拡散されれば、党員や一般国民の間にも「勝ち目が薄い候補」という認識が定着し、投票行動に影響を与える可能性があります。これはまさに情報戦の一環と見ることができるでしょう。

つまり今回の件は、単なる誤解の産物というよりも、情報戦の中で「利用された」もしくは「仕掛けられた」可能性があるのです。次章では、こうした背景を踏まえながら、総裁選そのものが持つ「情報戦争の側面」について結論をまとめます。

結論 – 総裁選は“情報戦”の様相に

「高市早苗・推薦人苦戦説」を追跡してきた結果、浮かび上がったのは次の事実です。高市陣営は推薦人集めに苦労していたわけではなく、むしろ30人以上の推薦人候補を確保する余裕がありました。にもかかわらず「推薦人を集めるのに苦戦した」という誤情報が広まり、あたかも事実であるかのように受け止められてしまったのです。

この背景には、テレビ解説や報道が持つ影響力の強さ、そして総裁選が単なる政策論争の場ではなく、情報戦の舞台となっている現実があります。誤った情報が拡散すれば、それは候補者のイメージや支持の広がり方に直接影響を与え、結果として選挙の行方を左右する可能性すらあるのです。

今回のケースは、誤報が偶発的に生まれたものなのか、それとも意図的な印象操作の一環だったのかは断定できません。しかし一つ確かなのは、総裁選が「何でもあり」の情報戦と化しているという事実です。政策や実績ではなく、情報の切り取り方や拡散の仕方によって候補者の評価が変わってしまう危険性を示しています。

読者の皆さんに求められるのは、メディアの情報をそのまま受け取るのではなく、裏を取る姿勢です。誰が情報を発信しているのか、その意図はどこにあるのか。そうした視点を持つことで、印象操作や偏った報道に惑わされず、冷静に政治を見極めることができます。

自民党総裁選は日本のリーダーを決める重要なプロセスです。その舞台裏でどのような情報戦が展開されているのかを理解することは、民主主義社会に生きる私たちにとって欠かせません。本記事がその一助となり、読者の皆さんがより多角的な視点で政治を考えるきっかけとなれば幸いです。

あなたは今回の「推薦人苦戦説」をどう捉えましたか?誤報に過ぎないと見るか、それとも意図的な操作と見るか。ぜひ一人ひとりが考え、自らの判断を持つことが求められています。

ディスカッション

ピンバック & トラックバック一覧

[…] […]