公明党潰しで高市自民が公明党と全面戦争へ突入

自民党と公明党の蜜月関係がついに終焉?

長年にわたり日本政治の安定を支えてきた自民党と公明党の連立政権。その関係が、2025年秋に入りついに「決裂寸前」と報じられています。高市早苗政権の誕生を機に、両党の信頼関係が音を立てて崩れ始めました。

連立の始まりと「選挙協力」の仕組み

自公連立は1999年、小渕恵三政権時代にスタートしました。以降、与党内での意見調整を通じ、安定多数を確保するために「選挙協力」が制度化されてきました。

自民党が候補を立てる選挙区では公明党は候補を出さず、公明党が出る選挙区では自民が支援に回るという“持ちつ持たれつ”の関係が続いてきたのです。

決裂のきっかけは「政治とカネ」と「統一教会」問題

この均衡が崩れた背景には、いくつかの要因があります。特に大きいのは、自民党の政治資金問題と、旧統一教会との関係です。

公明党側はこれらの問題に対して「企業献金の透明化」を強く求めましたが、高市政権は明確な対応を避け続けました。この“説明不足”が、創価学会や公明党支持層の不信感を決定的なものにしたとされています。

萩生田光一問題と東京28区の「裏切り」

2021年の衆院選で発生した東京28区問題も、両党の溝を深めた大きな出来事です。

当時、自民党の萩生田光一氏が、自身の地盤を守るために公明党候補の出馬を妨げたとされ、公明党側は「裏切り行為」と強く反発。

この事件以降、公明党内では「自民への無条件支援は限界」との声が急速に広がっていきました。

高市政権で表面化した「不信」と「反発」

2025年、高市早苗氏が自民党総裁に就任したことで、両党関係は決定的に変化します。高市首相が強硬な保守政策を打ち出し、創価学会の平和主義的スタンスと真っ向から対立したのです。

さらに、高市政権は「公明党が支援しないなら、候補を独自に立てる」という強硬策を検討。これにより、自公の“選挙協力ルール”は事実上崩壊しました。

表に出た「全面戦争」の火種

2025年10月現在、朝日新聞や現代ビジネスなどの報道によると、自民党は公明党の選挙区に独自候補を擁立する方向で調整中とされています。

一方、公明党側も比例区重視に切り替え、野党との連携に含みを持たせるなど、守りと再構築の両面で戦略を進めています。

こうして、20年以上続いた「自公連立」は、いままさに終焉の時を迎えようとしているのです。

高市早苗政権が見せる強硬姿勢の真意とは?

自民党と公明党の関係悪化の中心には、間違いなく高市早苗首相の強硬な政治スタンスがあります。

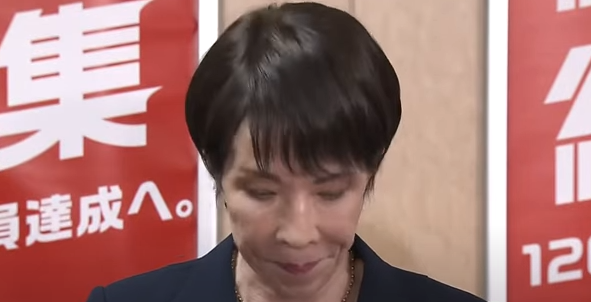

女性初の首相として登場した高市氏は、保守層から圧倒的な支持を得る一方で、公明党や創価学会の掲げる「平和主義」「福祉重視」といった理念とは明確に対立しています。

「公明党抜きの選挙」を覚悟した高市首相

高市首相は就任直後から、連立維持よりも「政策の純化」を優先すると明言してきました。

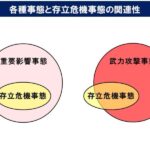

特に外交・安全保障政策では、自衛力の大幅強化や防衛予算の増額など、公明党が慎重姿勢を示すテーマに踏み込みました。

こうした動きに対し、公明党執行部は「議論なき既成事実化」と反発を強め、両者の関係修復は事実上不可能となりました。

高市陣営の選挙戦略:「公明票なしでも勝てる」構想

2025年10月時点で報じられているのは、自民党が公明党の選挙区に独自候補を立てるという衝撃的な方針です。

これはつまり、公明党との「選挙協力を完全に打ち切る」ことを意味します。

高市首相の側近によれば、「自民党はもはや創価学会票に依存しない」という自信を示す戦略的判断であり、保守層の結束を狙った動きでもあります。

背後にある“麻生派”と“萩生田ライン”の存在

しかし、この方針の背景には、単なる意地や対立だけでなく、派閥間の力学も複雑に絡んでいます。

特に麻生太郎副総裁が長年公明党との関係を嫌っていたこと、そして萩生田光一氏をめぐる28区問題が尾を引いている点は無視できません。

麻生派・萩生田ラインが主導する「自民党再編構想」では、保守色の強い新党立ち上げの噂もあり、これが高市政権の対公明戦略と連動しているとも言われます。

維新との接近と“ポスト公明党”構想

さらに注目すべきは、高市政権が日本維新の会との連携強化を進めている点です。

朝日新聞や日経など複数の報道によると、自民党は公明党の支援がなくなる分、維新との政策協力や選挙区調整を模索しているとのこと。

維新の改革志向と高市政権の国家主義的ビジョンには重なる部分が多く、ここに「ポスト公明党」の新しい与党構想が浮上しています。

「高市自民」の勝算とリスク

とはいえ、選挙協力を失った自民党が単独で勝ち続ける保証はありません。

特に都市部では創価学会の組織票がなくなることで、票差1,000〜2,000の激戦区を落とす可能性が指摘されています。

高市政権がこのリスクを承知で公明党との“決裂”を選んだ背景には、「改革と自立の象徴」という政治的ブランディングがあると見られています。

「公明党潰し」は長期政権への布石か?

高市首相の狙いは、単なる対立ではなく自民党の再構築にあります。

派閥依存や宗教団体票に頼らず、「自力で国民に信を問う政党」への転換を掲げる高市政権。

この構想が成功すれば、保守層からの支持を固め、長期政権への道を開く可能性もありますが、失敗すれば“短命政権”の烙印を押される危険も孕んでいます。

公明党が守りに入った?「比例重視」戦略の全貌

高市政権の強硬姿勢に対し、公明党は全面対決を避けながらも「守りと再構築」の戦略を取り始めています。

その柱となるのが、「小選挙区での候補縮小」と「比例区へのシフト」です。

つまり、自民党との選挙協力が崩れた分、比例代表での組織票集中によって議席を確保しようという狙いです。

創価学会による“組織防衛モード”への転換

公明党の母体である創価学会は、選挙戦略上の要として全国に強固な支援ネットワークを持っています。

これまでは自民党候補を支援する形で票を分散してきましたが、2025年に入り「公明党の生存を最優先」する方針にシフトしました。

創価学会内部では「協力よりも防衛を」という声が強まり、支持者向けの会合でも「今は耐える時期」と明言されています。

野党との“限定的協力”の可能性

注目されるのは、公明党が野党との選挙区調整を模索しているという点です。

2025年10月時点で、毎日新聞の報道によれば、公明党は立憲民主党や国民民主党の一部議員と水面下で接触しており、選挙区によっては候補者調整も検討しているとのこと。

これまでタブー視されてきた「野党連携」が現実味を帯びつつあります。

“非自民連立”シナリオの可能性

公明党内では、高市政権との対立を機に、非自民連立政権への参加を視野に入れる声も出始めています。

特に外交・安全保障で自民党の右傾化に懸念を持つ議員たちは、「穏健中道勢力」としての新しい枠組みを模索。

これが現実化すれば、1993年以来の「非自民連立」が再現される可能性もあります。

比例票の回復がカギを握る

2021年以降、公明党の比例票は減少傾向にありましたが、連立離脱後は「独自路線」への共感が広がりつつあります。

特に創価学会の若年層では、「政権維持よりも信念を貫くべき」という意識が高まっており、これは比例票回復の追い風となる可能性があります。

ただし、組織の結束力が試される選挙になることは間違いありません。

創価学会と高市政権の思想的対立

創価学会は戦後一貫して「平和・人権・福祉」を掲げており、軍事力強化を志向する高市政権の路線とは根本的に相容れません。

そのため、創価学会指導部は高市氏の政策に「価値観の断絶」を感じており、これが支持者層の離反を防ぐ“結束材料”にもなっています。

公明党の立場は単なる政治的対立ではなく、理念の衝突なのです。

「再出発」を掲げる公明党のメッセージ戦略

最近の党大会では、公明党幹部が「誠実な政治を取り戻す」「信頼の政治を再び」というスローガンを打ち出しました。

これは単なるキャッチコピーではなく、自民党との決別と再出発の宣言とも受け取れます。

創価学会の全国動員力と比例重視戦略が功を奏すれば、公明党は連立崩壊を逆手に取り、再び政治の中心に返り咲く可能性もあります。

自公連立崩壊がもたらす「政界再編」の波

2025年、自民党と公明党の関係悪化は単なる政党間の対立にとどまらず、日本政治の地殻変動を引き起こしています。

20年以上続いた「自公体制」が終焉を迎えれば、政治勢力の再編が不可避となります。

この動きは、単に与党の座を争うだけでなく、政策軸や理念を再定義する大転換を意味します。

自民党の分裂リスクと“新保守連合”の誕生説

高市早苗首相の強硬路線は、自民党内部にも波紋を広げています。

麻生派や安倍派の一部が「公明党と完全決裂するのは危険」と懸念する一方で、保守強硬派は「高市政権こそ真の自民党」と主張。

この分裂構図から、「新保守連合」と呼ばれる新党構想が浮上しています。

仮に実現すれば、自民党が二つに割れ、公明党との再連立が不可能になる可能性もあります。

公明党の「中道再生」と非自民連立の可能性

一方、公明党は比例重視戦略のもとで中道政党としての再定義を進めています。

立憲民主党、国民民主党、そして一部の無所属議員らと「中道連合」を形成する構想も議論されており、

ここに創価学会の全国ネットワークが加われば、非自民連立の核となる可能性があります。

政治学者の間では「自民・維新 vs 公明・中道連合」という二極構造の到来を予測する声も上がっています。

維新と高市政権の協力関係は長続きするのか?

自民党が公明党と決裂した場合、維新との連携が重要になります。

しかし、維新は「地方分権」や「財政再建」を掲げる改革派であり、防衛・増税を重視する高市政権とは政策的に相容れない部分もあります。

一時的な選挙協力はあっても、長期的な与党連携となるかは不透明です。

もし政策不一致が表面化すれば、政界の混迷はさらに深まるでしょう。

有権者が求める“新しい中道政治”とは

世論調査では、「どちらの党にも信頼を置けない」と答える層が4割を超えています(2025年9月・日経調べ)。

こうした中で求められているのは、保守とリベラルの対立ではなく、現実的で国民生活に直結する中道的政策です。

公明党がこのニーズを的確に捉えれば、「第三極」として再浮上する可能性があります。

次期総選挙と政界再編のタイムライン

現時点で次の衆議院解散は2026年前半が有力視されています。

その際の最大の焦点は、高市政権が単独で過半数を維持できるか、そして公明党がどの勢力と手を組むかです。

結果次第では、自民党内の再編、公明党と野党の新連立、さらには維新を含む新しい与党構成が誕生する可能性があります。

つまり、次の選挙こそが「戦後最大の政界再編」の分岐点となるのです。

2025年以降の日本政治はどう動く?

高市政権の保守改革路線、公明党の中道再生構想、維新の勢力拡大。これらの動きが複雑に絡み合い、日本の政治地図は今後数年で大きく塗り替えられるでしょう。

有権者に求められるのは、単なる政党支持ではなく「政策の中身」で判断する姿勢です。

自公の決裂は終わりではなく、日本政治が新しい時代へ進む始まりかもしれません。

ディスカッション

コメント一覧

まだ、コメントがありません