支持率下げてやる、暴言記者クラブが特定される

第1章:「支持率下げてやる」発言が全国に拡散

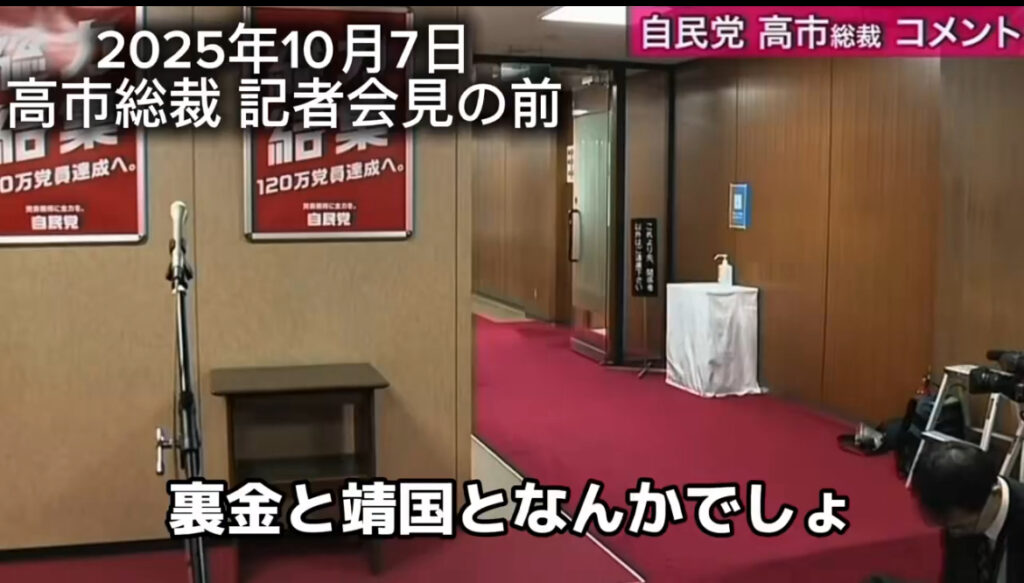

2025年10月7日、自民党総裁・高市早苗氏の記者会見を前に、会場内で待機していた報道陣の雑談とみられる音声が、ライブ配信を通じて全国に流出しました。その中で聞こえたのは、衝撃的な一言――「支持率下げてやる」。

この発言は、会見を中継していたYouTube公式チャンネルの音声にそのまま入り込んでおり、リアルタイムで視聴していたユーザーがSNSに切り抜きを投稿したことで、一気に炎上しました。短時間で「#記者クラブ」「#支持率下げてやる」などのハッシュタグがX(旧Twitter)のトレンド上位を独占し、政治報道に対する国民の信頼が揺らぐ事態に発展しています。

◆ 流出の経緯と初期の反応

問題の発言は、高市氏の登壇直前、記者席のマイクが拾った音声として残されていました。具体的には、誰かが「支持率下げてやる」と発言し、周囲から「ははは」「それいいね」といった笑い声が混じっていたと報告されています。これが冗談なのか本音なのか、SNS上では議論が白熱しています。

動画は瞬く間に拡散し、数時間のうちに100万再生を突破。ニュース系YouTuberや政治系インフルエンサーが次々と取り上げ、テレビニュースでも「記者クラブの中立性が問われる発言」として報道されました。

◆ 政治と報道の「緊張関係」が再燃

この出来事は、単なるオフレコ発言の流出にとどまらず、「報道が政治を意図的に操作しているのではないか」という国民の疑念を再び呼び起こす結果となりました。特に近年、メディアと政権との距離感が問われる中で、今回のような“裏側が見える瞬間”は、報道倫理そのものへの信頼を根底から揺るがす出来事として注目を集めています。

◆ SNS上での炎上と分断

X上では、「偏向報道の実態がついに出た」「冗談にしては悪質」「編集された可能性もある」といった多様な意見が飛び交い、社会的分断を助長しています。一方で、報道関係者の中には「音声の一部切り取り」「意図的な誤解拡散」と指摘する声もあり、真相の究明が求められています。

◆ 現時点での政府と報道機関の対応

政府関係者は「発言内容が事実であれば極めて遺憾」とコメント。一方、記者クラブ側は「詳細を確認中」として、発言者の特定や映像の検証を急いでいます。

現時点では、どの報道機関の記者によるものかは正式に発表されていません。

本章では、事件の発端と社会的反響を整理しました。次章では、問題の音声内容をより詳しく分析し、発言の意図や背景について掘り下げていきます。

第2章:音声の中身と発言の詳細

第1章で触れたように、2025年10月7日に流出したライブ映像には、報道陣の会話とみられる音声がはっきりと録音されていました。映像の冒頭では、まだ記者会見が始まる前のリラックスした雰囲気が漂っており、複数の記者が談笑している様子が確認できます。

◆ 問題の発言部分

問題視されているのは、ある男性記者とみられる声が「支持率下げてやる」と発言した瞬間です。その直後、別の人物の笑い声や「それいいね」「写真は暗めで撮るか」などの言葉が続いているようにも聞こえ、まるで“報道の側が政権を不利に導こうとしている”かのような印象を与えました。

この音声は編集されておらず、会場のマイクがそのまま拾ってしまった“生音”である可能性が高いとみられています。音声解析を行った動画制作者によると、「加工の痕跡は確認できなかった」との報告もあり、発言の真偽を巡る議論が一層加熱しています。

◆ 「冗談」か「本音」か ― 二つの見方

一方で、報道関係者の中からは「待機時間の軽口」「記者同士の冗談」とする声も少なくありません。実際、政治記者の現場では、緊張感をほぐすための軽いジョークが交わされることは珍しくないという意見もあります。

しかし、この「冗談」という説明は多くの国民に受け入れられていません。理由は単純で、“報道が中立であるべき”という大前提を裏切る言葉だったからです。SNSでは「冗談で済まされる話ではない」「報道の本音が出た」といった声が多数を占めています。

◆ 音声の検証と専門家の分析

音声分析の専門家によると、問題部分の波形には「編集による不自然なカット」や「重ね録り」は見られず、連続した一つの録音データである可能性が高いと指摘されています。ただし、会場のマイク位置や録音環境の影響で、声の方向や話者の特定は極めて困難とのことです。

また、メディア倫理の専門家・田島修教授(メディア学)は次のようにコメントしています。

「このような発言が事実であれば、冗談であっても報道機関の信頼を深く損なう行為です。報道が権力を監視する立場である以上、自らの倫理基準に最も厳しくあるべきでしょう。」

◆ さらなる波紋 ― 報道各社の沈黙

この発言を巡っては、複数の報道機関が「自社記者の発言ではない」とコメントを出す一方で、会場にいた主要メディアの中にはいまだ公式見解を示していないところもあります。沈黙を続けるその態度に対して、「隠蔽体質だ」「調査すらしないのか」といった批判も相次いでいます。

◆ 「映像がすべてを物語る」

音声の真偽を巡る議論は続いていますが、実際に映像を見た人々の多くは、「冗談に聞こえなかった」と感じています。映像に映る記者たちの仕草、笑い方、そして空気感。その全てが「軽口」では片づけられないリアリティを持っていたからです。

次章では、この音声発言をきっかけに広がった「発言者特定」の動きと、ネット社会が生む新たなリスクについて掘り下げていきます。

第3章:発言者の特定をめぐる情報戦

「支持率下げてやる」という発言が拡散してからわずか数時間後、SNS上では“特定班”と呼ばれるユーザーたちが動き出しました。彼らは動画の一瞬の映り込みや声質、席順、マイク位置などを根拠に、「この声は〇〇新聞の記者ではないか」「隣に映っている人物が△△テレビのスタッフだ」など、さまざまな推測を投稿しました。

しかし、これらの情報の多くは確証のない憶測に過ぎず、現時点で発言者が正式に特定された事実は確認されていません。むしろ、憶測の拡散が新たな“誤情報被害”を生んでおり、SNS社会の危うさが浮き彫りになっています。

◆ 「特定班」の暴走とSNSの過熱

投稿の中には、「声のトーンが似ている」「過去の会見映像で同じ声が聞こえる」といった音声比較動画まで登場。YouTubeやX上では“誰が言ったのか”をめぐって複数の動画が急上昇し、再生回数が数十万を超えるものも現れました。

だが、こうした行動は危険を伴います。特定が誤っていた場合、無関係な人物や報道機関が風評被害を受けるリスクが高いためです。実際に、一部報道関係者が「全く関係のない人物が晒され、誹謗中傷を受けている」とX上で警鐘を鳴らしました。

◆ デマの拡散構造 ― 「信じたい情報」が広がる仕組み

心理学的にも、人は自分の信じたい情報を優先的に拡散する傾向があります。今回の件では、もともとメディアへの不信感を持っていた層が「偏向報道の証拠」としてこの音声を受け取り、確証のない情報を拡散したケースが多く見られました。

これはいわゆる「確証バイアス」と呼ばれる現象で、SNS時代の報道批判をより複雑にしています。メディア不信とネット世論が交錯することで、真実の検証よりも“感情的な断罪”が先行する傾向が強まっているのです。

◆ 報道機関の対応 ― 「確認中」「コメントを控える」

大手新聞社やテレビ局は、今回の件について一斉に「社内で確認中」「現時点ではコメントできない」とする声明を発表しました。これは事実関係が不明な段階で誤った発表を避けるための慎重な姿勢といえますが、一方で「隠蔽している」と受け取られるリスクもあります。

記者クラブの関係者によれば、音声に登場した声の主を特定する作業は難航しており、当日の配置や出席者リストの照合を進めているものの、明確な結論には至っていないとのことです。

◆ 「ネットリンチ」の危険性

今回の事態は、ネット社会における集団的な断罪(ネットリンチ)の典型例とも言えます。発言内容が不適切であることは事実だとしても、確証のないまま個人や報道機関を晒し上げる行為は、社会的正義を掲げながら新たな不正義を生み出す構造を持っています。

法律専門家の意見では、特定や誹謗中傷が行き過ぎた場合、「名誉毀損罪」や「業務妨害罪」に問われる可能性もあると指摘されています。正義感からの行動が、結果的に法的リスクを伴う可能性があるのです。

◆ SNSの力とメディアリテラシーの課題

SNSの普及によって、一般市民が情報発信者となり、報道の監視者となる時代になりました。これは本来歓迎すべき変化ですが、同時に「情報の正確性をどう担保するか」という新たな課題も生んでいます。

本件は、報道倫理だけでなく、私たち一人ひとりのメディアリテラシーが問われる事件でもあると言えるでしょう。真実を見極める力が、これまで以上に重要になっているのです。

次章では、今回の問題の背景にある「記者クラブ制度」そのものに焦点を当て、その構造的な問題点を詳しく掘り下げていきます。

第4章:記者クラブ制度とは? なぜ批判されるのか

今回の「支持率下げてやる」発言をめぐる炎上の背景には、日本の報道構造そのもの――いわゆる「記者クラブ制度」が深く関係していると指摘されています。では、この制度とは一体どのような仕組みなのでしょうか?

◆ 記者クラブ制度とは

記者クラブとは、官公庁や自治体、政党、警察などの公的機関ごとに設置されている、特定の報道機関の記者が所属する取材組織のことです。

政府や企業の発表を効率的に取材・報道するために設けられた仕組みで、日本では明治時代から続く伝統的な制度でもあります。

記者クラブの会員になることで、記者は記者会見の案内を受けたり、会見室や取材スペースを利用できたりするなど、取材活動の利便性が高まります。しかしその反面、外部のフリー記者やネットメディアが排除される構造が問題視されてきました。

◆ 批判される理由 ― 「閉鎖性」と「癒着」

記者クラブ制度が最も批判されるのは、その閉鎖性と癒着構造です。政府や官僚と日常的に顔を合わせる環境の中で、記者が取材対象と“馴れ合い”になりやすいという問題があります。

さらに、記者クラブが主催する会見では、質問内容や順番が事前に調整されることも多く、政府にとって不都合な質問が避けられる傾向があると言われています。このような仕組みが、報道の自由や中立性を損なう要因として国内外で批判されてきました。

実際、国際NGO「国境なき記者団(RSF)」の2024年版報道自由度ランキングでは、日本は68位。これはG7の中で最下位であり、要因の一つとして「記者クラブによる情報統制」が挙げられています。

◆ 記者クラブのメリット ― 効率的な情報共有

一方で、記者クラブには一定のメリットも存在します。複数のメディアが同じ場所で取材することにより、発表情報の共有がスムーズになり、記者同士で誤報を防ぐ仕組みが形成されてきました。

また、災害報道や緊急発表の際には、クラブ内での連携によって迅速に情報を伝達できるという利点もあります。そのため、制度の全面廃止を訴える声よりも、「透明性を高めた改革を求める」意見のほうが主流となっています。

◆ 海外との比較 ― オープンアクセスとの違い

欧米諸国では、政府会見に参加するメディアは基本的にオープンアクセス制(登録制・抽選制など)であり、記者クラブのような閉鎖的組織は存在しません。フリーランス記者やオンラインメディアも自由に質問できる環境が整っています。

日本では、こうした制度の違いが「報道の独立性」や「情報の透明性」に大きく影響しており、国際社会からの改善要請も続いています。

◆ 今回の事件との関連

今回の「暴言」騒動は、まさにこの閉鎖的な記者クラブ文化の弊害を象徴する出来事だと見る専門家も多いです。

内部での軽口や馴れ合いが公に露呈したことで、国民の不信感は一気に爆発しました。

報道機関にとって、記者クラブは利便性の高い取材基盤であると同時に、倫理的な緊張感を保ちにくい環境でもあります。この構造を見直さない限り、同様の問題が再発する可能性は高いといえるでしょう。

次章では、こうした問題を受けて改めて問われている「報道倫理」と「ジャーナリズムの信頼性」について詳しく解説します。

第5章:報道倫理とジャーナリズムの信頼性

「支持率下げてやる」という一言が、これほど社会的な衝撃を与えた理由は、単なる暴言ではなく、日本の報道機関が抱える倫理的な課題を象徴していたからです。報道は「権力の監視者」であると同時に、「社会の信頼」を糧に成立する公共的な存在です。その信頼を揺るがす行為は、報道機関にとって最も重い失態といえるでしょう。

◆ 報道倫理とは何か

報道倫理とは、報道が持つ社会的責任を果たすための基本原則のことです。日本新聞協会は「報道の自由は国民の知る権利に奉仕するためのもの」と定義しており、そこには以下のような要素が含まれます。

- 事実に基づく正確な報道

- 取材源の保護と責任ある情報公開

- 偏向や先入観の排除

- 当事者への公正な対応

- 誤報があった場合の迅速な訂正

これらはどれも当然の原則ですが、現場のプレッシャーや政治との距離の近さが、それらを曖昧にしてしまうことがあります。今回の件は、その「倫理の緩み」を国民が目撃した瞬間でもありました。

◆ メディアへの信頼が低下している背景

近年、日本では「メディア不信」が加速しています。NHK放送文化研究所の調査によると、2024年の「新聞を信頼している」と答えた割合はわずか36%。テレビ報道も年々信頼度が低下しており、SNSや個人YouTuberを情報源とする層が増えています。

背景には、政治報道における「忖度」「偏向」「選別報道」といった批判があり、今回の発言流出はその不信感を決定的なものにしたといえます。

◆ ジャーナリズムの使命とは

本来、ジャーナリズムは権力の監視と真実の追求を目的としています。報道は権力者の発言や行動をチェックし、国民が判断するための材料を提供する存在でなければなりません。

しかし、その立場を誤れば、権力を監視する側が“世論を操作する側”へと転じてしまう危険があります。

この事件を通じて問われているのは、まさに「監視と操作の境界線」です。報道が中立性を失えば、民主主義そのものの基盤が揺らぎます。

◆ 内部倫理の欠如が生む“報道の自己崩壊”

今回のような不適切発言は、単なる個人の問題ではなく、組織全体の倫理教育の欠如を示しています。海外の主要メディア(BBC、Reuters、NYTなど)では、記者研修の中に「倫理コード」や「コンフリクト・オブ・インタレスト(利益相反)」の教育が必須とされています。

対して日本では、倫理教育が形式的に行われることが多く、現場では「暗黙の了解」や「慣習」が優先される傾向があります。こうした文化が、今回のような軽率な発言を“冗談”として許容してしまう土壌を生んでいるのです。

◆ 信頼回復に向けた第一歩

メディアが信頼を取り戻すためには、まず透明性の確保が不可欠です。具体的には、次のような施策が考えられます。

- 会見や取材の全映像をノーカットで公開する

- 質問内容・順番・編集方針の透明化

- 記者クラブ制度の段階的開放

- 第三者による倫理審査機関の設置

報道機関が「自分たちの行動を自ら監視する仕組み」を持たなければ、国民の信頼は戻りません。言論の自由は「無制限の自由」ではなく、「責任ある自由」であることを再確認する必要があります。

◆ メディアと国民の新しい関係性

今回の事件は、報道と国民の距離を改めて考え直す契機でもあります。今後は、メディアが「伝える側」だけでなく、「対話する存在」として変わっていくことが求められます。読者や視聴者がメディアを監視し、意見を共有することで、より健全な報道文化が形成されるでしょう。

次章では、現場のリアルな取材環境――政治報道の“舞台裏”に迫り、記者たちの実情と制度の限界を詳しく見ていきます。

第6章:政治報道の現場のリアル

「記者が冗談を言っただけ」という擁護意見もある一方で、「報道の現場が腐っている」という批判も絶えません。今回の件を理解するには、まず政治報道の現場の実態を知る必要があります。

◆ 長時間労働と極度の緊張感

政治記者の一日は、早朝の動静チェックから始まります。官邸、各省庁、政党本部を走り回り、記者会見や囲み取材に対応するため、深夜までデスクワークが続くことも珍しくありません。平均労働時間は1日12〜14時間とも言われ、体力的にも精神的にも非常に過酷な仕事です。

こうした環境の中で、待機時間に記者同士が冗談を交わすことはよくあります。しかし、その「雑談」がライブ配信に乗ってしまった今回のようなケースは、まさに現場の緊張と緩みのギャップが生んだ象徴的な事故といえるでしょう。

◆ 記者クラブ内の“序列文化”

政治記者の間には、記者クラブ内での序列が存在します。大手全国紙やキー局の記者が前列の席を占め、質問の優先権を持ちます。一方、地方紙やフリーランス記者は発言の機会が限られ、取材情報の共有からも外されることがあります。

このヒエラルキーは、日本の報道構造の根深い問題でもあります。今回のような「身内ノリ」や「排他的な会話」が生まれやすい背景には、こうした閉鎖的な人間関係があるのです。

◆ 政治記者が抱える“二つのプレッシャー”

政治報道の現場では、常にスピードと正確性の板挟みになります。発表から数分以内に速報を出さなければならない一方で、誤報は命取り。さらに、政党関係者との信頼関係を保たなければ、次の取材チャンスを失うリスクもあります。

つまり、政治記者は「真実を伝える」使命と、「取材先に嫌われない」現実の間で日々葛藤しているのです。

この微妙なバランスの中で、発言の一つひとつが“本音”と“演技”の境界線に立たされているとも言えます。

◆ 「冗談」が生まれる心理背景

現場経験のある元政治部記者によれば、こうした発言は「ストレス発散の一種」でもあるといいます。

「長時間張り詰めた取材を続ける中で、緊張を和らげようと軽口を叩くことはよくある。だが、それが公に出ると、記者全体の信頼を傷つける結果になる。冗談で済まされるのは内部だけの話だ。」

つまり、今回の件は個人の倫理問題であると同時に、「報道現場の働き方」と「組織文化」の問題でもあるのです。

◆ 「取材の自由」と「透明性」のはざまで

記者たちは、政治家の一挙一動を監視する役割を担っていますが、その一方で取材制限や情報操作のリスクにも常にさらされています。

政治家側も「どの記者が好意的か」「どの媒体が批判的か」を把握しており、情報の出し方をコントロールすることがあります。

このような“情報戦”の中で、記者はどうしても「関係を悪化させない発言」を意識せざるを得ません。記者クラブという共同体がある以上、個人が反抗的な質問をすれば、同業者からも圧力がかかることすらあるのです。

◆ 「現場の声」を可視化する時代へ

今回の音声流出を受け、「報道現場の透明化」を求める声が高まっています。

ネット配信やオープン会見の導入は、記者たちの振る舞いを“可視化”し、倫理的な緊張感を生み出す手段となるかもしれません。

報道の信頼を回復するには、単に謝罪や処分で終わらせるのではなく、「なぜこうした文化が生まれたのか」を根本的に見直す必要があります。

次章では、こうした現場の実態を受けて噴出した世論の反応と社会的影響を分析します。

第7章:世論の反応と社会的影響

「支持率下げてやる」という発言が拡散して以降、SNSを中心に日本中で激しい議論が巻き起こりました。多くの人々が「報道の中立性はどこへ行ったのか」と怒りをあらわにし、一方で「発言の切り取り」「冗談を真に受けるのは過剰反応」といった擁護も見られました。まさに、社会が二分する“炎上事件”となったのです。

◆ SNSでの爆発的な拡散

X(旧Twitter)では、事件発生から1時間以内に「#記者クラブ」「#支持率下げてやる」が同時トレンド入りし、24時間で累計400万件以上の投稿が確認されました。

YouTubeでは、問題の映像を解説する動画が次々に公開され、再生数は1000万回を突破。TikTokでも短尺の切り抜き動画が大量に投稿され、若年層にも波及しています。

この“拡散の速度”こそが、現代社会における報道不信の広がりを象徴しています。SNSはもはや「世論形成の主戦場」となっており、テレビや新聞よりも先にネットが反応する時代になっているのです。

◆ 国民の怒りと失望

多くの視聴者は、「報道が政治を操作している」と感じた瞬間、深い失望感を覚えたと語っています。特に保守層や中間層の間では、「これまでなんとなく信じていたメディアが信用できなくなった」という声が相次ぎました。

SNS上では次のような意見が目立ちました。

- 「偏向報道の証拠が出た。もうテレビニュースは見ない」

- 「報道が自分たちの立場を勘違いしている」

- 「冗談では済まされない。記者クラブを解体すべき」

一方、報道関係者やリベラル層からは、「断片的な音声だけで断罪するのは危険」「SNSの憎悪が暴走している」といった反論も上がり、議論は収束する気配を見せていません。

◆ 支持率への影響

事件発覚後の世論調査(2025年10月8日付・速報)では、高市政権の支持率に目立った変動は確認されていません。むしろ、「報道に対する不信感が増した」と回答した人が52%に達し、政治ではなくメディア側に矛先が向いたことがわかります。

この結果からも、今回の問題は単なる発言炎上に留まらず、報道機関そのものへの信頼を大きく損なった事件だといえます。

◆ 政治界の反応

与党幹部の一人は「報道が中立でなくなれば、民主主義の根幹が揺らぐ」と述べ、記者クラブ制度の透明化を検討する考えを示しました。

一方、野党側からは「政府と報道の関係を利用したプロパガンダだ」とする見方もあり、政治的対立にも波及しています。

このように、事件はメディアだけでなく、政界全体に波紋を広げる結果となりました。

◆ 海外メディアの反応

海外主要紙の中には、今回の件を「日本の報道自由をめぐる象徴的事件」と報じたところもあります。英国BBCは、「日本の政治報道は長年、政府との距離が近すぎると批判されてきた」と指摘。米ワシントン・ポストも「日本の報道文化に根付く“沈黙の規範”が揺らいでいる」とコメントしています。

国内だけでなく、国際的にも日本の報道体質への関心が高まっていることが分かります。

◆ メディア不信の構造的拡大

SNSや動画メディアの台頭により、国民が報道内容を“チェックする時代”になりました。従来の「報道機関が情報を独占する構造」は崩れ、一般市民が発信者としてメディアを監視する動きが強まっています。

しかし、この流れが健全に機能するためには、視聴者側にも情報リテラシーが求められます。怒りや感情だけでなく、「何が事実で、何が印象操作なのか」を見抜く目が必要なのです。

◆ 社会的影響 ― 信頼の再構築は可能か

報道機関に対する信頼が崩壊すれば、社会全体の情報基盤も揺らぎます。正確な情報が共有されなければ、国民の判断も誤り、民主主義が機能しなくなる恐れがあるのです。

今回の事件は、日本社会が「報道の在り方」と「情報の受け取り方」の両面を見直す契機となりました。信頼を取り戻すには、報道機関だけでなく、受け手である私たち国民もまた、情報に対して成熟した態度を取る必要があります。

次章では、こうした混乱の中でメディアが今後どう行動すべきか――「信頼回復への道」を提言します。

第8章:今後の展開とメディアが取るべき責任

「支持率下げてやる」発言をめぐる騒動は、単なる一記者の問題ではありません。これは、日本の報道構造そのものが抱える根深い課題――中立性の欠如、閉鎖性、倫理の形骸化――を露呈させた象徴的な事件でした。

◆ 調査の行方と関係機関の対応

事件発覚から1日が経過した現在(2025年10月8日時点)、記者クラブおよび報道各社は内部調査を進めていると発表しています。関係者によると、会見時の音声データおよび席順映像の照合が行われており、発言者の特定が急がれているとのことです。

政府広報室も「報道の信頼性を損なう事態」として、再発防止策の検討に着手。情報公開制度や会見運営のあり方についても、今後議論が広がる見通しです。

◆ 再発防止のための3つの提言

今回の事件を教訓として、報道機関が取るべき具体的な改革策を3つにまとめました。

- ① 記者クラブ制度の透明化と段階的開放

閉鎖的なクラブ構造を見直し、フリーランスやネットメディアにも公平なアクセス権を付与することが求められます。質疑応答の完全公開、ノーカット映像の配信も有効です。 - ② 報道倫理教育の強化

新入社員だけでなく、現場の中堅・ベテラン記者にも定期的な「倫理再研修」を実施し、言葉の重みと公共的責任を再確認する場を設ける必要があります。 - ③ 第三者による報道監査制度の創設

各報道機関が自浄作用を保つために、外部有識者を交えた倫理監査委員会を設置し、問題発言・偏向報道・誤報などを客観的に検証する体制を整えるべきです。

◆ 国民との「信頼の再構築」

報道が信頼を失えば、民主主義の屋台骨も揺らぎます。その信頼を回復する唯一の方法は、国民に対して誠実であること――つまり隠さない報道を貫くことです。

誤報や不適切な発言が発覚した際には、言い訳や責任転嫁ではなく、速やかな謝罪と検証を行う姿勢が求められます。報道機関が「間違えることを恐れず、正すことを恐れない」文化を持てるかどうかが、今後の分岐点となるでしょう。

◆ SNS時代の「共創ジャーナリズム」へ

これからの報道は、もはや一方的に「伝える側」ではなく、視聴者や読者と「共に考える側」へと進化する必要があります。

SNSやネット配信を活用し、視聴者の声を反映する双方向型のジャーナリズムが信頼回復の鍵となるでしょう。

実際、海外では「パブリック・エディター(読者代表)」制度や、「市民参加型ニュースルーム」など、透明性を高める仕組みが導入されています。日本でも同様の流れが求められています。

◆ 事件が残した問い

今回の一件が突きつけたのは、次のような根源的な問いです。

- 報道とは誰のためにあるのか?

- メディアは権力を監視できているのか?

- 国民は報道をどう受け止めるべきか?

これらの問いに真摯に向き合うことこそが、ジャーナリズムの再生への第一歩です。発言の是非よりも、その背景にある構造的問題を直視しなければ、同じ過ちは繰り返されるでしょう。

◆ 終章 ― 報道の未来に向けて

報道の自由は、民主主義社会における「最後の防波堤」です。その信頼が崩れれば、国民は真実を知る手段を失います。だからこそ、メディア自身が自らを厳しく律し、透明で誠実な姿勢を取り戻すことが求められます。

この事件は痛みを伴うものでしたが、日本の報道界が新たなステージへ進むための“再出発点”になることを願います。

ディスカッション

コメント一覧

まだ、コメントがありません