インボイス廃止はいつ?高市新政権に

なぜ今「インボイス廃止」が注目されているのか

2025年秋、政治の中心で再び注目を集めているキーワードがあります。それが「インボイス制度の廃止」です。2023年10月にスタートしたインボイス制度(適格請求書等保存方式)は、当初「消費税の透明化」を目的として導入されました。しかし、制度開始からわずか2年で、政府内でも見直し論が浮上しています。

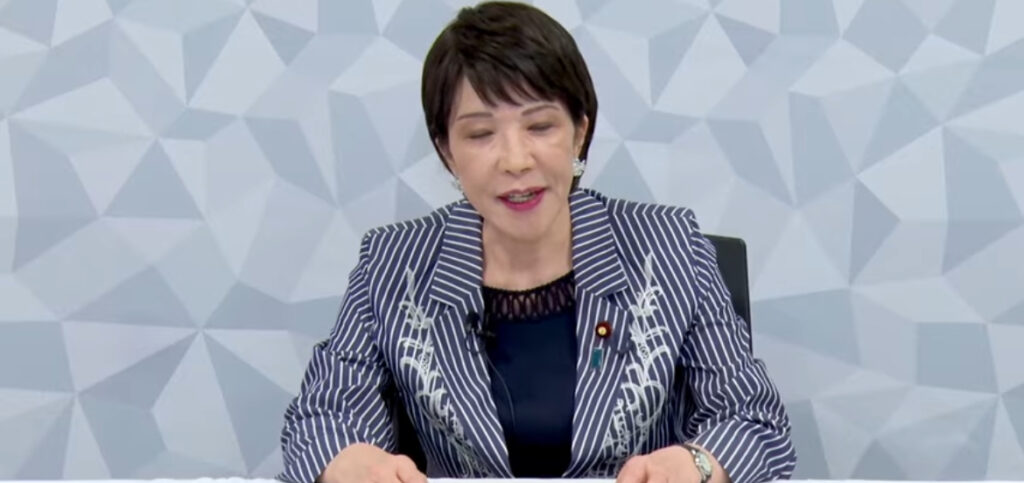

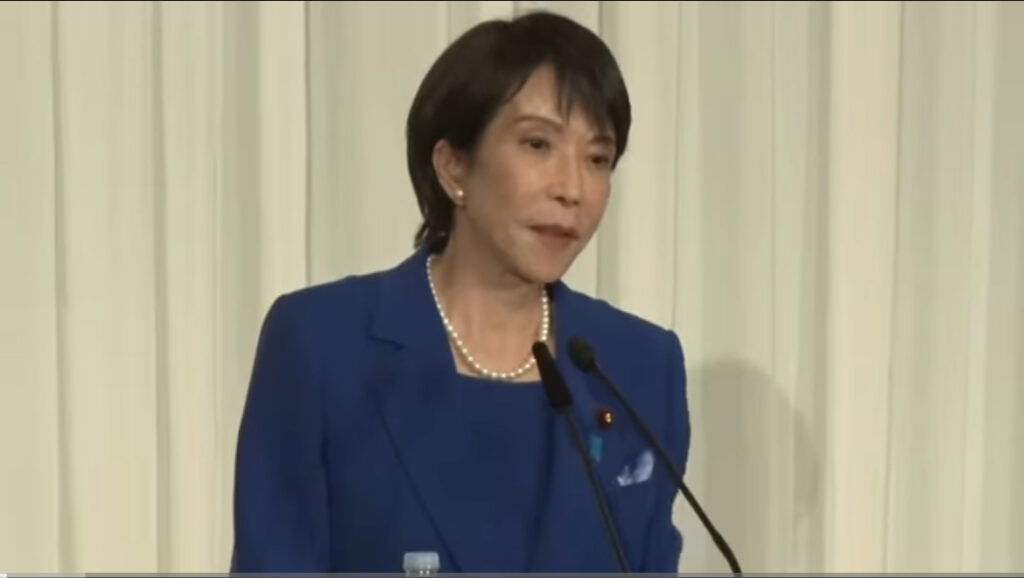

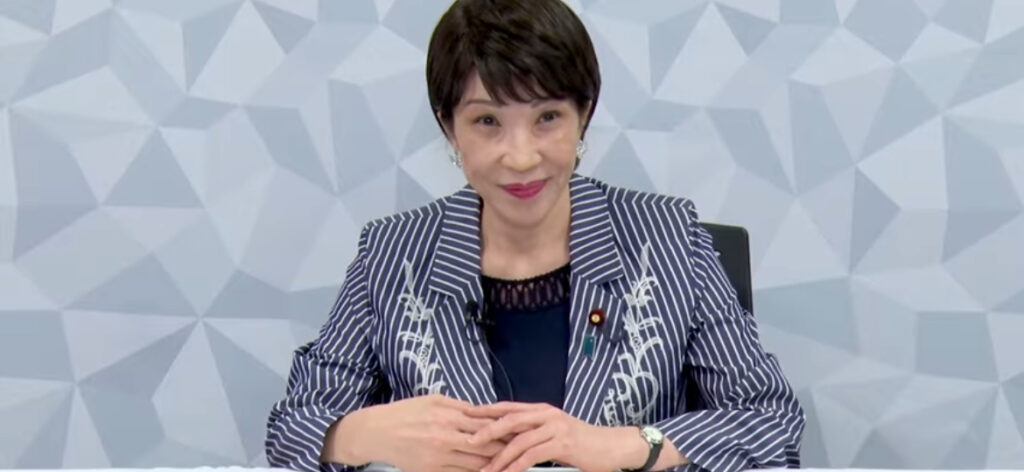

特に話題となっているのが、高市早苗氏が率いる新政権の動きです。高市氏は総裁選時から「中小企業と個人事業主の負担を減らす税制改革」を掲げており、その中でインボイス制度の廃止または抜本的見直しを示唆する発言を繰り返しています。

制度開始当初から、フリーランスや小規模事業者の間では「手続きの煩雑さ」「課税事業者への転換負担」「価格競争の不利」など、多くの問題点が指摘されてきました。とくに、免税事業者であった個人クリエイターや副業層にとって、インボイス制度は経済的な圧迫要因として働いています。

こうした社会的背景を受け、2025年に誕生した高市政権では、インボイス制度を「再検討の最優先課題」として位置づけています。さらに、自民党内でも若手議員や中小企業団体を中心に「インボイス廃止・簡素化」を求める声が急速に高まっています。

世論が求める「公正な税制」とは何か

一方で、財務省や一部の経済学者は「制度の透明性を維持するためにはインボイスが必要」と主張。税収の確保と事業者の負担軽減という二つのバランスをどう取るかが、政府にとって最大の課題となっています。

実際、2024年以降の各種世論調査では、約6割の国民が「インボイス制度は見直すべき」と回答しており、政府がこの声を無視することはもはや難しい状況です。これまで“既成路線”だった税制運用をどこまで柔軟に変えられるかが、今後の政治の焦点となります。

この記事では、高市新政権が掲げる税制方針の中で、インボイス制度がどのように扱われるのか、そして本当に廃止が実現するのは「いつ」なのかを、最新の政治動向とともに徹底的に分析していきます。

高市新政権の税制方針とインボイス制度の位置づけ

2025年に発足した高市新政権は、「日本経済の再活性化」と「国民負担の軽減」を掲げた経済政策を打ち出しています。その柱の一つが、税制の抜本的見直しです。特に消費税やインボイス制度に関しては、前政権とは異なるアプローチを取る姿勢を明確にしています。

高市首相は、総裁選の演説や政策発表の中で次のように述べています。

「インボイス制度は、現場の混乱を招き、中小企業やフリーランスに過度な負担を与えている。制度の趣旨を踏まえつつも、現実に即した形に見直すべき時期に来ている」

この発言からも分かるように、高市政権は「制度そのものの廃止」を含む選択肢を排除していません。これまで財務省主導で推進されてきた税制運用に対し、より政治主導の調整を行う姿勢が見られます。

高市政権の経済ビジョンと税制改革の方向性

高市新政権が掲げる経済ビジョンの根幹は、「成長と分配の再均衡」です。これは、単なる減税ではなく、国民全体の経済循環を促す構造改革を意味します。その中で注目されている施策は以下の3点です。

- ① 中小企業・個人事業主への減税措置 — 事業継続を支援し、地方経済の再活性化を図る。

- ② 消費税の簡素化 — インボイス制度を見直し、取引現場の事務負担を軽減。

- ③ デジタル会計・電子申告の推進 — デジタル庁と連携し、税務処理の効率化を実現。

これらの方針は、いずれも「中小事業者を疲弊させない税制運用」という高市首相の政治理念に基づいています。インボイス制度の廃止または緩和は、この方針の象徴的なテーマのひとつです。

財務省・経団連との温度差

ただし、政策実現に向けては大きな壁も存在します。財務省は、インボイス制度の廃止に慎重な立場を取っており、制度撤廃による税収減を懸念しています。また経団連(日本経済団体連合会)は「取引の透明性を維持する仕組みとして必要」との見解を示しており、政権内での調整は容易ではありません。

このように、「政治主導での制度改革」vs「財務省主導の維持路線」という構図が浮き彫りになっています。高市政権は、これらの利害をどう調整するかが問われる局面にあります。

国民の支持を背景にした政策転換の可能性

興味深いのは、世論の傾向です。2025年9月の主要メディアによる調査では、「インボイス制度の見直しを支持する」と答えた人が全体の68%に達しました。特に20〜40代のフリーランス層や、副業を行うサラリーマンの支持が顕著です。

こうした国民の声を背景に、高市政権は「インボイス制度を見直すことで、現場の負担を減らす」という方向に舵を切る可能性が高いと見られています。

次の章では、改めてインボイス制度の仕組みと、なぜこれほど問題視されているのかを具体的に整理していきます。

インボイス制度の基本と問題点(復習)

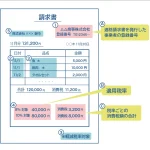

まず、「インボイス制度」とは何かを改めて整理しておきましょう。正式名称は「適格請求書等保存方式」で、2023年10月から日本で導入されました。目的は、消費税の仕入税額控除を適正化し、取引の透明性を高めることです。

これまでの消費税制度では、年間売上が1,000万円以下の事業者は「免税事業者」として、消費税を納める義務がありませんでした。しかしインボイス制度の導入により、免税事業者が取引先に請求書を発行しても、その消費税分を仕入税額控除できなくなるというルールが適用されるようになりました。

結果として、多くのフリーランスや小規模事業者が「課税事業者への登録」を余儀なくされ、納税義務が発生。これが実質的な増税として受け止められ、全国的な反発を呼ぶことになったのです。

インボイス制度の3つの目的

制度導入時に政府が掲げていた主な目的は以下の通りです。

- ① 税の透明化: 取引ごとに消費税のやり取りを明確化し、不正請求を防ぐ。

- ② 公平な課税: 免税事業者も課税対象と同等に扱うことで「公正な税制」を実現。

- ③ 税収の安定化: 複雑化する取引構造の中で、国家財政の安定を維持。

理念としては正当でしたが、現実には制度運用と現場の実態に大きな乖離があったことが問題の本質です。

現場で噴出した主な問題点

インボイス制度が始まって以降、SNSや業界団体からは次のような問題が多数報告されました。

- ① 手続きの煩雑さ: 請求書ごとの登録番号記載や事務作業の増加により、フリーランスや小規模事業者が実務負担を強いられている。

- ② 実質的な増税: 免税事業者が課税事業者へ転換することで、年数十万円単位の税負担が発生。

- ③ 取引機会の喪失: インボイスを発行できない事業者が「取引から排除」されるケースも増加。

- ④ 消費者価格への影響: 取引段階でのコスト転嫁が進み、結果的に商品価格の上昇要因となる。

これらの課題は、特にクリエイティブ業界・個人請負・副業層で深刻です。中でも「登録しなければ仕事を失うが、登録すれば納税負担が増す」というジレンマが問題視されています。

中小企業・フリーランスが感じる「不公平感」

インボイス制度が批判される理由のひとつに、「大企業優遇・小規模事業者軽視」という構造的な不公平があります。大手企業は経理システムや税務人材を活用してスムーズに対応できる一方、個人事業主は自らすべての申請や請求書発行を行う必要があるのです。

この構造は、結果的に日本のフリーランス経済の縮小を招きつつあります。クラウドソーシング大手の調査によると、制度開始後1年で「登録を見送ったことにより仕事が減少した」と答えた個人事業主は全体の27%に達しました。

「制度疲労」と「制度信頼の揺らぎ」

制度の目的自体は理解できるものの、現場との乖離による「制度疲労」が広がっています。特に税理士や会計士の間でも、「制度が複雑すぎてミスや混乱を生む」「本来の公平さを損なっている」という批判が相次いでいます。

こうした現実を受け、高市新政権では「インボイス制度の廃止または簡素化」を通じて、国民の信頼を回復することが急務とされています。次の章では、具体的に高市政権がどのような見直し・廃止シナリオを描いているのかを分析します。

高市政権が掲げる廃止・見直しの可能性

インボイス制度が施行されてから約2年。政府内外で「制度の見直し」や「廃止」の議論が急速に高まっています。その中心にいるのが、2025年に発足した高市早苗新政権です。

高市首相は、総裁選の政策討論会で次のように語っています。

「インボイス制度は、もはや現場を疲弊させる制度になっている。導入の目的は理解するが、現在の運用には課題が多い。見直し、もしくは段階的な廃止を検討する時期に来ている。」

この発言は、これまでの歴代政権の中で最も明確に「制度見直し」に踏み込んだものとして注目を集めました。では実際に、廃止の可能性はどの程度現実味を帯びているのでしょうか。

① 政策ブレーンと自民党内の支持動向

高市首相の政策ブレーンには、以前から「税制の簡素化」を主張してきた経済学者や中小企業団体の代表が複数名入っています。特に注目されるのは、政府税制調査会の民間メンバーが2025年6月に提出した提言書で、そこには明確に次の文言が記載されています。

「インボイス制度は消費税制度の理念を損ねる懸念があり、中小事業者への過度な負担を生む。段階的な廃止を含め、制度全体の見直しを検討する必要がある。」

この提言は、党内の若手議員グループ「税制再生プロジェクト」でも支持を集め、インボイス反対派の議員数は2025年9月時点で自民党議員の約4割に達しています。これは、政治的に無視できない勢力に成長していることを示しています。

② 財務省・経済界との駆け引き

ただし、インボイス制度の廃止は「財務省主導の税収管理体制」を大きく揺るがす決断でもあります。財務省は「制度を維持すべき」との立場を崩しておらず、廃止を進めるには財政再建論との衝突が避けられません。

経済界では意見が割れています。大企業を中心とする経団連は「透明性確保のため維持すべき」と主張する一方で、中小企業団体連合会や全国商工会は「制度を撤廃しない限り地方経済の疲弊が進む」として、廃止または簡素化を求める声明を発表しました。

③ 高市政権の現実的な選択肢

高市政権が現実的に取り得るシナリオは、次の3パターンに整理できます。

| シナリオ | 内容 | 実現可能性 |

|---|---|---|

| ① 段階的廃止 | まずフリーランス・免税事業者を対象に制度を緩和し、3年以内に完全撤廃。 | ★★★★☆(最も現実的) |

| ② 簡素化・軽減策の導入 | インボイス登録を任意化し、事務手続きを大幅に簡素化。税額控除の柔軟化。 | ★★★☆☆(妥協的) |

| ③ 現状維持 | 財務省の圧力により制度を維持。ただし政治的には大きなリスク。 | ★☆☆☆☆(低い) |

この表からもわかるように、「完全廃止」は政治的にはハードルが高いものの、「段階的廃止」または「簡素化」という形での制度修正は十分に現実的です。特に、税務処理のデジタル化(e-Tax連携強化)を進めながら制度を縮小していく方向が、現在の政府内で有力視されています。

④ 廃止・見直しのタイムラインの予兆

2025年10月現在、政府は税制改正大綱の準備を進めており、その中で「インボイス制度の運用見直し」が正式議題に挙がる見通しです。これが年末の大綱に盛り込まれれば、2026年度の通常国会で法改正が提出される可能性が高いとされています。

つまり、制度廃止または大幅緩和が実現する最も早いタイミングは、2026年後半〜2027年前半というのが現実的な予測です。

次章では、実際に廃止を進める場合に必要な法改正の手順や、どのようなスケジュールで進むのかを詳しく解説します。

廃止のためのプロセスと最短スケジュール予測

「高市政権がインボイス制度を廃止する」というニュースが現実味を帯びる中、多くの事業者が気になるのは、「いつ実際に廃止されるのか」という点でしょう。制度を廃止するには、単なる政権の意向だけではなく、法改正という正式なプロセスを経る必要があります。

① 廃止には「消費税法の改正」が不可欠

インボイス制度は、消費税法第57条の2および関連政令・省令に基づいて実施されています。したがって、制度を廃止または変更するには、国会での「消費税法改正案」の可決が必要です。単なる政令改正では不十分であり、衆参両院での審議・可決を経て初めて廃止が実現します。

この法改正には、通常以下の流れを踏みます。

- 財務省・内閣官房による見直し案の策定(年末の税制改正大綱に盛り込む)

- 内閣による閣議決定

- 通常国会(翌年1月〜)での法案審議・可決

- 公布・施行(通常は可決から半年〜1年後)

このスケジュールに沿うと、仮に2025年末の税制改正大綱に「インボイス廃止方針」が明記された場合、最短でも2026年後半〜2027年前半の施行が現実的なラインとなります。

② 政府内部のスケジュール感

財務省と内閣府の間では、すでに「制度の運用見直しを含む税制再構築チーム」が2025年8月に設置されており、次のようなスケジュールが非公式に検討されていると報じられています。

| 時期 | 想定される動き |

|---|---|

| 2025年10月〜12月 | 税制改正大綱に「インボイス見直し案」を盛り込む。 |

| 2026年1月〜6月 | 通常国会で消費税法改正案を提出・審議。 |

| 2026年7月〜12月 | 改正法の成立・公布。 |

| 2027年4月以降 | 段階的な廃止または簡素化を施行。 |

このスケジュールで進めば、最短で2027年4月に実際の制度撤廃・新制度への移行が始まる可能性があります。

③ 途中で予想される「抵抗」と「調整」

もちろん、ここまでスムーズに進むとは限りません。制度の廃止には、以下のような壁が立ちはだかります。

- 財務省の抵抗: 税収減や管理コスト増加を理由に、段階的廃止を主張する可能性。

- 与党内の調整: 経団連や大手企業が維持を求める中、党内合意形成に時間がかかる。

- システム改修の遅延: 国税庁・会計ソフト・電子請求システムの再構築に1年以上かかる可能性。

このため、制度廃止を宣言しても「実際に現場で廃止が適用されるまでには数年単位の時間」がかかるのが現実です。

④ 高市首相の政治的タイミング戦略

高市政権がこの政策を進める上で鍵を握るのが、2026年夏の参院選です。参院選での支持拡大を狙い、「中小企業支援」「税負担軽減」をアピールするために、インボイス廃止を選挙公約に明記する可能性があります。

もし公約に盛り込み、選挙後の早期国会で改正法案を提出できれば、2027年度中の制度撤廃は現実的です。逆に選挙後に議論が長引く場合は、施行が2028年以降にずれ込むリスクもあります。

⑤ 最短で廃止が実現するのは「2027年春」

以上の流れを総合すると、次のように予測できます。

- 税制改正大綱に方針明記:2025年12月

- 国会で法改正成立:2026年夏

- 施行(廃止開始):2027年4月〜

このシナリオが実現すれば、2027年春にインボイス制度が実質的に廃止される可能性があります。もちろん、政治情勢や財務省との交渉次第では前後するものの、「高市政権下での廃止」は十分に射程圏内です。

次の章では、インボイス制度廃止に対する政府内外の反対意見や、政治的ハードルを具体的に見ていきます。

政権・与党内での反対意見と実現ハードル

高市政権のインボイス廃止方針が注目を集める一方で、実際の実現には多くの障壁が存在します。政治的・財政的な構造を冷静に見ると、「インボイス制度を廃止する」という決断は簡単なものではありません。

① 財務省の強い抵抗

最も大きなハードルとなるのが、財務省の存在です。インボイス制度は財務省主導で設計された制度であり、その目的は「消費税の透明性向上」と「税収の安定化」にあります。財務省としては、制度廃止によって税収が不安定化することを強く懸念しています。

財務省幹部は、2025年9月の記者会見で次のように発言しています。

「インボイス制度は、正確な税務処理のために不可欠な仕組み。見直しはあっても、完全な廃止は国家財政上困難である。」

この発言からも分かる通り、財務省は制度の「部分修正」は容認しても、「廃止」には強い抵抗を示しているのが現状です。

② 自民党内の派閥力学と経済界の圧力

与党・自民党内でも意見が割れています。高市首相を支持する中堅・若手議員の多くは「中小企業の救済」を重視し廃止に前向きですが、旧主流派や経済産業族を中心に「制度維持」を求める声も根強くあります。

特に影響力を持つのが経団連(日本経済団体連合会)です。大企業を中心とした経済団体は、取引の透明性確保を理由に制度の維持を希望しています。経団連は2025年8月に発表した見解で、次のように述べました。

「インボイス制度の撤廃は、企業間取引の信頼性を損ないかねない。見直しには賛同するが、完全廃止には慎重であるべきだ。」

つまり、政権が廃止を進めるには、財務省・経団連・党内保守派という三つの“岩盤”を同時に動かす必要があります。

③ 税収減への懸念と国民負担の再設計問題

インボイス制度を廃止した場合、消費税の課税・控除の仕組みを再構築する必要があります。これにより一時的に税収が減少する可能性が高く、財務省は年間約1.2兆円規模の税収減を試算しています。

この財源をどのように補うかが、制度廃止をめぐる最大の政治的テーマとなります。高市政権では「歳出削減」「法人税調整」「電子取引税制の新設」などを組み合わせて対応する方針ですが、これには国民負担への再配分という難題が伴います。

④ 「現場対応」と「システム問題」という実務的壁

制度廃止を進めるにあたり、国税庁・地方税務署・会計ソフト会社などの実務的負担も大きな課題です。インボイス対応システムを構築した事業者やソフトベンダーはすでに多額の投資を行っており、廃止後には「再構築コスト」が発生します。

これらの再構築には、少なくとも1年〜2年の猶予期間が必要とされており、政治判断だけでは解決できない“実務的時間軸”が存在します。

⑤ 高市首相が直面する「政治的リスク」

インボイス制度の廃止は、国民からの支持を集める一方で、政権運営にはリスクも伴います。特に、廃止を進める過程で財務省や党内の主要派閥と対立すれば、政権基盤が不安定化する恐れがあります。

また、廃止を宣言したものの「法改正が進まない」「部分修正にとどまる」という展開になれば、国民の失望を招きかねません。したがって、高市首相は「政治的勝負をどこで仕掛けるか」を慎重に見極める必要があります。

⑥ ハードルを超える鍵は「国民世論」

こうした中で、唯一の突破口となるのが国民世論の後押しです。2025年9月時点の世論調査では、「インボイス制度の廃止・見直しを支持する」と答えた人が全体の68%を超えています。特に中小事業者層では支持率が80%を超えるなど、国民の期待は非常に高い状況です。

最終的に制度が廃止に向かうかどうかは、この国民的圧力を高市政権がどこまで活用できるかにかかっています。世論を味方にできれば、財務省や党内の抵抗を乗り越える可能性も十分にあります。

次の章では、仮に制度が廃止された場合に、フリーランスや中小企業にどのような影響が及ぶのかを具体的に分析していきます。

廃止された場合の影響:中小企業・個人事業主・フリーランス

もしインボイス制度が実際に廃止された場合、経済の現場ではどのような変化が起こるのでしょうか。ここでは、事業者の規模や立場ごとに具体的な影響を整理します。

① フリーランス・個人事業主:再び「自由な取引」が戻る

最も大きな恩恵を受けるのは、フリーランスや個人事業主です。インボイス制度が始まって以降、「登録していないと取引ができない」「発注を打ち切られた」という声が多数ありました。制度廃止によって、再び免税事業者が取引の場に戻れる環境が整います。

とくに、クリエイティブ職・ライター・デザイナー・動画制作者などのBtoBフリーランスは、請求書の登録番号記載や課税計算の手間から解放されます。これにより事務負担が減少し、実質的な手取り額が増加する見込みです。

また、副業で活動する個人にとっても朗報です。インボイス登録を求められることが減り、「副業を続けやすい環境」が整うことになります。

② 中小企業:コスト削減と経理負担の軽減

中小企業にとっても、インボイス廃止の効果は大きいです。制度導入後、多くの中小企業が請求書管理・登録番号チェック・消費税処理などに追われていました。廃止されれば、こうした間接コストの削減が可能になります。

経理担当者や税理士の負担も軽くなり、企業全体のバックオフィス効率が上がります。特に小規模法人では、年間で数十万円単位のコスト削減が期待できます。

さらに、仕入先の免税事業者を排除する必要がなくなるため、地方経済や下請け構造の回復にも寄与するでしょう。

③ 大企業・経済界:透明性の確保に課題が残る

一方で、大企業や経済団体にとっては、制度廃止が「取引の透明性後退」につながる懸念もあります。インボイスによって一元管理されていた消費税の流れが曖昧になり、不正請求や二重計上などのリスクが増す可能性があります。

そのため、インボイス制度廃止後も、電子請求・電子保存の義務化といった形で透明性を担保する代替措置が必要とされます。高市政権では、デジタル庁主導で「電子インボイスの任意継続制度(仮称)」を検討していると報じられています。

④ 税理士・会計業界:需要の構造変化

税理士業界にも影響があります。インボイス制度によって増加していた記帳代行や登録サポートの需要が減少する一方で、電子申告・AI会計支援など新しい業務へのシフトが進むでしょう。結果的に、業界全体としては「アナログからデジタルへの転換」が加速すると見られます。

⑤ 国の税収への影響

制度廃止により、消費税の申告・控除に関する管理コストは減少しますが、一時的な税収減が避けられません。財務省の試算では、年間約1兆円規模の減収が見込まれています。

ただし、高市政権では同時に電子取引データ課税・キャッシュレス税控除制度の導入を検討しており、これによって税収の安定を図る構想が浮上しています。これにより、「紙のインボイスを廃止し、デジタル税制へ移行する」という大きな転換が現実味を帯びています。

⑥ 市場全体への波及効果

インボイス制度の廃止は、単なる税制改革ではなく、経済構造のリセットを意味します。特に、フリーランス人口の増加や副業市場の拡大につながる可能性が高く、働き方改革・所得分散の促進という副次効果が期待されます。

民間の経済調査では、制度廃止後5年でフリーランス・副業人口が現在の1.3倍に増加するとの予測も出ています。

⑦ 政策的課題:新制度への移行設計

もちろん、廃止後の新制度設計も重要です。完全な「無税・自由取引」ではなく、デジタル請求・簡易課税・控除自動化などの形で新しい仕組みが求められます。政府内では、これを「次世代取引情報制度」として2027年中の試験運用を目指しているとの見方もあります。

このように、インボイス制度の廃止は一見「負担軽減」に見えても、税制・システム・経済構造全体に波及する重大な政策転換です。次の章では、これらを踏まえた上で、2026年以降の日本の税制がどう変化していくのかを展望します。

ディスカッション

ピンバック & トラックバック一覧

[…] インボイス廃止はいつ?高市新政権に […]