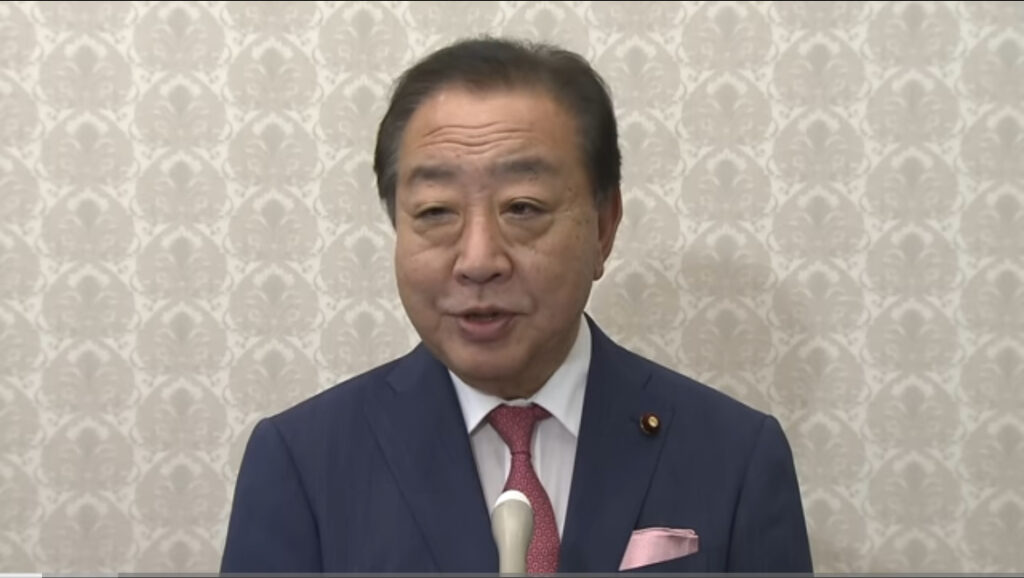

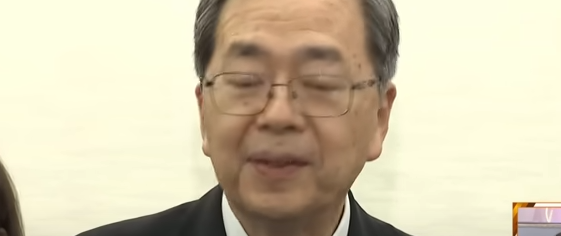

野田佳彦代表「政治空白を作るな」──立憲民主党が描く再起と中道連携【2025年10月会見】

野田佳彦代表、自民党新執行部を痛烈批判──「麻生カラーの復活」と指摘

2025年10月、立憲民主党の野田佳彦代表は党本部で定例記者会見を行い、自民党の新たな執行部人事について厳しく批判した。野田代表は冒頭、「麻生カラーが強すぎる」「古い自民党の復活だ」と指摘し、派閥や裏金問題を抱えた議員が要職に就任している現状に「反省が感じられない」と強調した。

この日の会見では、岸田政権退陣後に誕生した高市新総裁体制への評価を問われた野田代表が、政権交代を視野に入れた立憲民主党の方針を明確にした点でも注目を集めた。特に、野党連携や臨時国会の開催時期など、今後の政局を占う発言が相次いだ。

野田代表は、自民党の新体制について「高市カラーがまったくない」「麻生副総裁の影響が色濃く出た人事だ」と述べ、旧来の派閥構造が復活していることを懸念。「再出発どころか、裏金事件の責任を曖昧にしたまま、過去に逆戻りしている」と批判した。

さらに、「秘書が略式起訴され、罰金を受けた人物が幹部に起用されている」として、政治倫理の観点から問題視。「自民党が自ら襟を正さずに政権を続けるなら、我々が対峙しなければならない」と強い口調で語った。

今回の会見は、自民党の新執行部発表直後に行われたもので、記者団からは「立憲としてどう対抗していくのか」という質問が相次いだ。野田代表は「まずは政策論争を通じて政権の問題点を明らかにする」と述べ、批判一辺倒ではなく、経済・社会政策を中心とした“実務型の対抗軸”を打ち出す考えを示した。

背景:裏金事件後の「政治不信」と政権再編の波

2024年末から2025年にかけて、自民党は政治資金規正法違反(いわゆる裏金問題)をめぐり、多くの議員が書類送検・起訴されるなど、深刻なダメージを受けた。政権支持率は一時20%台まで下落し、国民の政治不信が拡大。そうした中で行われた総裁選挙で高市早苗氏が新総裁に選出され、「女性初の本格保守政権」として注目を集めた。

しかし、野田代表が指摘したように、その人事の多くが麻生派・安倍派出身者で占められており、「刷新とは言い難い布陣」との見方が広がっている。これにより、立憲民主党をはじめとする野党は“再結集の機運”を強めており、今後の国会運営にも影響を与える可能性がある。

会見のトーンと野田代表の戦略

野田代表の発言は、一見すると自民党批判が中心のように見えるが、その根底には「立憲民主党の再起」に向けた明確なメッセージが込められている。具体的には以下の3点が挙げられる。

- ① 政治倫理の回復を掲げ、自民党との明確な対立軸を提示

- ② 経済・物価対策を中心に“実務政党”としての信頼回復を狙う

- ③ 野党間連携を通じて、政権交代可能な勢力を形成する構想

特に、物価高や円安の長期化が続く中で、国民の生活不安が高まっている現状を踏まえ、「臨時国会を早期に開き、物価対策を最優先に議論すべきだ」と訴えた点は、野田代表の実務型政治家としての特徴をよく表している。

政治空白への危機感

野田代表は会見の終盤、「政治空白をこれ以上作るべきではない」と強調。自民党が総裁選や人事調整に時間を費やす一方で、物価高・エネルギー高騰への対応が遅れている現状を批判した。「国民の悲鳴が上がっているのに、政府は何もしていない。臨時国会を早く開くべきだ」と述べ、政府・与党に対して強い危機感を示した。

また、円安と長期金利の上昇についても「マーケットが発する警告だ」と分析し、金融政策の行方にも言及。単なる政局批判にとどまらず、経済政策への理解を示す発言は、旧民主党政権で首相を務めた野田氏ならではの深みを感じさせた。

このように、今回の会見は単なる定例の質疑応答にとどまらず、「立憲民主党の再生」と「政治の正常化」を訴える内容となっており、今後の国会論戦における立憲の立ち位置を明確に示したものといえる。

「麻生カラーの復活」──野田代表が自民党人事を痛烈に批判

野田佳彦代表は2025年10月の記者会見で、自民党新執行部の人事について「まるで麻生政権の再来だ」と指摘した。この発言は単なる皮肉ではなく、現在の自民党が抱える構造的問題──すなわち「派閥政治の温存」と「政治倫理の形骸化」──を突いたものだ。

野田代表は、「高市カラーが全く見えない。麻生副総裁の影響が強く、刷新とは程遠い布陣だ」と述べた。さらに、「古い自民党の復活という印象を受ける」と続け、岸田政権で問題となった派閥主導の政治が再び強まっていると警鐘を鳴らした。

麻生カラーとは何を意味するのか?

野田氏が言及した「麻生カラー」とは、麻生太郎副総裁の政治的スタイルと人脈の影響を指す。麻生氏はかつて首相を務めたベテラン政治家であり、現在も党内で強い影響力を持つ。その特徴は、財務省との近さや官僚主導型の政策運営、そして旧来型の派閥人事だ。

野田代表はこの構造を「刷新とは真逆」と批判。「高市新総裁が掲げた『新しい保守』というスローガンとは矛盾している」と指摘し、「自民党が変わるどころか、むしろ逆行している」と語った。さらに、派閥に属する議員が要職に復帰している点についても、「裏金事件で問われた政治責任がうやむやにされている」と厳しく非難した。

裏金事件を「なかったこと」にする人事

特に野田代表が問題視したのは、「政治資金規正法違反で略式起訴・罰金を受けた議員が党幹部に起用されている」点だ。野田氏は「国民の信頼を取り戻すどころか、過去をなかったことにしている」と述べ、政治倫理の欠如を強く批判した。

この発言は、2024年の裏金事件により信頼を失った自民党が、再発防止策を徹底しないまま権力維持を優先しているという構図を浮き彫りにしている。野田代表は「出直しという言葉を使うのなら、まずは責任を取ることが先だ」と述べ、政治の“けじめ”を求めた。

派閥復活と「自民党の原点回帰」

自民党はかつて「派閥均衡型人事」と呼ばれる手法で党内のバランスを保ってきた。しかし2020年代に入り、派閥が裏金問題や政策不一致の温床として批判を浴び、岸田政権では「派閥解消」の方針が打ち出されていた。ところが、野田代表が「派閥復活」と指摘したように、今回の人事では再び各派閥が力を持ち始めている。

政治アナリストの間でも、「高市新体制は麻生・安倍両系の妥協の産物」との見方が強い。つまり、表向きには刷新を掲げながら、実際には旧来勢力の延命に終始しているという構図だ。野田氏の発言は、まさにこの点を突いたものだ。

「対決より政策」を掲げる立憲の姿勢

一方で野田代表は、自民党批判だけに終始する姿勢を避け、「我々は単に対決するだけではない。政策で勝負する」とも語っている。特に物価高対策や労働賃金の引き上げ、円安是正など、国民生活に直結するテーマを重視する姿勢を打ち出した。

野田氏は、「国民が求めているのはスキャンダルの指摘ではなく、生活を守る政治だ」と述べ、「実務型の野党」としての存在感を高める方針を強調した。この発言は、立憲民主党が“批判政党”から“政策提案型政党”へ転換しようとしていることを示唆している。

自民党人事をめぐる世論の反応

野田代表の発言後、SNS上では「よく言った」「麻生支配を許すな」といった共感の声が相次ぐ一方、「立憲も過去を反省すべき」といった批判的意見も見られた。政治不信が根強い中で、国民は「どの党が本気で政治を変えるのか」を冷静に見極めようとしている。

政治評論家の藤原正彦氏は、「野田氏の発言は“古い政治へのアンチテーゼ”として意義がある。だが、立憲民主党自身も再生の道半ばであり、国民に選ばれるためには具体的な政策と実行力が問われる」と指摘している。

「麻生カラー批判」の先に見える政局の兆し

野田代表が繰り返し強調したのは、「この人事は自民党の自己改革が失敗に終わった証だ」という点だ。派閥復活、裏金問題の曖昧化、そして保守回帰──これらはすべて、2025年以降の日本政治が再び“古い自民党型”に回帰するリスクを示している。

立憲民主党がこの流れにどう対抗するか。野田代表は「野党が連携し、政策で国民生活を守る政治をつくる」と語っており、その言葉の裏には「政権交代を視野に入れた現実的戦略」が透けて見える。

裏金・派閥問題を正面から批判──野田代表「反省が見えない政治」

立憲民主党の野田佳彦代表は2025年10月の定例記者会見で、自民党の「裏金問題」への対応について厳しく言及した。野田氏は「派閥が復活し、略式起訴を受けた議員が幹部に起用されている。これでは政治倫理が崩壊する」と発言。自民党が裏金事件の総括を行わないまま人事を進めている現状を「国民への裏切り」と断じた。

この発言は、2024年から続く政治資金規正法違反問題──いわゆる“裏金事件”──をめぐる政府・与党の姿勢に対する強い警告だ。事件では、複数の派閥が政治資金パーティー収入を不記載にしていたことが発覚し、党幹部クラスの議員や秘書が略式起訴・罰金を受けた。にもかかわらず、自民党は「処分済み」として再び要職に登用する方針を示したため、国民の反発が高まっている。

「ケジメのない再出発」は許されない

野田代表は、「政治資金問題で責任を取らないまま再登板させることは、国民を愚弄している」と厳しく批判。さらに、「出直しといいながら、何一つ反省のない人事。これで政治改革を語る資格があるのか」と語った。

この「ケジメなき再出発」という言葉は、記者会見後にSNS上でも注目を集め、「野田代表の発言に共感する」「自民党の倫理観は崩壊している」といった投稿が相次いだ。政治学者の間でも「裏金問題の再燃が政権の命取りになりかねない」との見方が強まっている。

派閥復活が示す「自浄作用の欠如」

野田代表は会見で、かつて「派閥解消」を掲げた自民党が再び派閥中心の人事に戻っている点を指摘。「政治改革の約束を守らず、結局は古い利害調整の構図に戻っている」と述べた。

実際、高市新総裁の下で発表された新執行部では、麻生派・安倍派・茂木派など主要派閥の議員が多数登用されており、「派閥均衡型人事」と呼ばれる旧来の手法が復活している。これは、2023年の裏金事件後に岸田政権が打ち出した「派閥の政治からの脱却」という方針に逆行する動きだ。

野田氏はこの点を「自浄作用が働かない政党に政治を任せることは危険」と表現し、「立憲民主党は政治倫理の再建を最優先課題として掲げる」と語った。

自民党の「反省なき弁明」に対して

会見中、記者から「自民党の鈴木俊一新幹事長が『処分は済んでおり、有権者の信任も得ている』と発言しているが、どう受け止めるか」と質問が飛んだ。野田代表は即座に「甘いんじゃないですか?反省がないんじゃないですかね」と応じた。

この短い一言には、政治家としての厳しい現実認識がにじむ。野田氏は、「有権者の信任を盾にすることは、法的な責任と政治的な責任を混同している」と指摘し、「法を犯したこと自体に政治的説明責任が伴う」と強調した。

つまり、立憲民主党は「選挙で勝てば免罪符になる」という風潮そのものを問題視しているのである。これは、政治不信が根強い今の日本社会において極めて重要な論点であり、国民の政治離れを防ぐ上でも欠かせない視点だ。

立憲の立場:政治倫理の再構築へ

野田代表は、「我々は批判するだけの政党ではない。政治倫理を再構築するための立法提案を行う」と述べ、今後、政治資金規正法の改正を視野に入れた議員立法を準備していることを明らかにした。

立憲民主党はすでに、「政治資金の透明化」「パーティー券収入の公開義務」「第三者監査機関の設置」などを含む法案骨子を党内で議論しており、臨時国会での提出を検討している。野田代表は「自民党に任せられないなら、我々がやる」と語り、明確な対抗姿勢を打ち出した。

国民の信頼回復に必要な「透明性」と「説明責任」

野田氏は最後に、「政治資金の透明性を高めることは、与野党を問わず政治全体の信頼を回復する第一歩だ」と強調した。これは、単なる野党の批判ではなく、政治家としての責任感を示すメッセージでもある。

実際、国民の多くが政治不信を募らせる中で、「誰が本気で改革をやるのか」を見極めようとしている。野田代表の発言は、その問いに対して「立憲民主党が政治を正す側に立つ」という意思を明確にしたものだ。

裏金問題と派閥政治──この2つは日本政治の信頼を失墜させた根源的課題である。野田代表が「反省のない政治」と繰り返し批判した背景には、国民の声を代弁するという強い決意がある。今後、臨時国会の論戦において、この「政治倫理」のテーマがどこまで具体的な政策として結実するのか、注目が集まっている。

経済・金融政策への懸念──野田代表「円安と金利上昇はマーケットの警告」

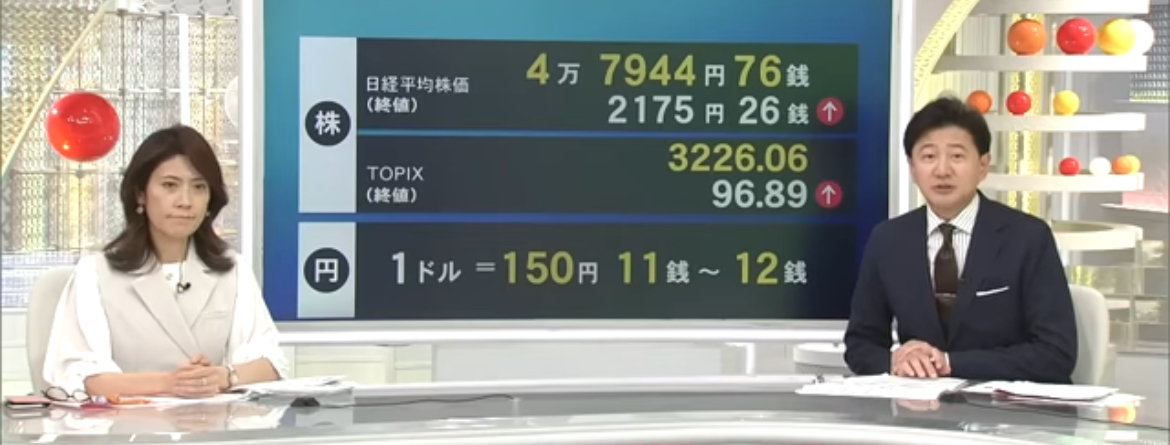

立憲民主党の野田佳彦代表は、2025年10月の記者会見で経済・金融情勢にも踏み込んだ発言を行った。野田氏は「株価の上昇を喜ぶ声もあるが、円安と金利上昇はマーケットが発している“警告サイン”だ」と語り、金融市場の変化に対して強い警戒感を示した。

これは、高市新政権の誕生を受けた直後に10年物国債の利回りが上昇し、為替市場で円安が加速した動きを受けた発言だ。野田氏は、「株価が上がっても円の価値が下がれば、生活コストが上がる。これが一番の問題だ」と指摘し、実体経済に影響を与える物価上昇への懸念を示した。

「円安=日本経済にプラス」という幻想への警鐘

野田代表は、政府・与党の一部が「円安によって輸出企業の業績が改善する」と評価している点についても批判。「円安は確かに一部の輸出企業には追い風になるが、同時にエネルギー価格や輸入食料品の高騰を招く。庶民の生活を直撃する」と述べた。

この発言の背景には、2024年以降続く円安トレンドがある。2025年10月現在、為替は1ドル=167円台と、過去30年で最も円安が進行。エネルギーや食料品の輸入コストが上昇し、生活必需品の価格が軒並み値上がりしている。

野田氏は、「円安による企業収益の拡大を政府は成果としてアピールしているが、国民生活の視点が抜け落ちている」と述べ、「経済の強さを株価で測るのではなく、可処分所得で判断すべきだ」と指摘した。

金利上昇のリスク──家計と中小企業に影響

野田代表はまた、10年物国債利回りが上昇している点にも言及。「金利上昇はマーケットが“財政規律の緩み”を懸念している証拠だ」と述べた。特に、政府が補正予算を拡大し、赤字国債の発行を続けている現状に対して「無責任な積極財政は長期的なリスクを高める」と警告した。

金利の上昇は住宅ローンや中小企業の融資負担を増加させ、景気の下押し要因となる。野田氏は、「インフレと金利上昇が同時に進めば、家計も企業も苦しくなる。これを防ぐために財政と金融のバランスを取る必要がある」と述べた。

財政規律の維持と実体経済の支援の両立を

野田代表は、「財政健全化を軽視する積極財政論には慎重であるべきだ」との立場を改めて示した。これは、麻生副総裁や財務省出身議員が新政権の中枢を占めることに対して、「本当に財政規律を守れるのか」という疑念を投げかけたものだ。

野田氏は、「確かに経済刺激は必要だが、際限のない借金で景気を支える時代ではない。長期的な視野で持続可能な財政運営を行うべきだ」と語り、政府に対して財政運営の透明性と説明責任を求めた。

「立憲版経済ビジョン」への布石

経済問題に関する発言の背景には、立憲民主党が進める「立憲版経済ビジョン」構想がある。野田代表は会見で、「物価高と実質賃金の低下に対して、政府は場当たり的な対応しかしていない。我々は構造的な処方箋を提示する」と述べた。

この「立憲版経済ビジョン」では、次の3つの柱が掲げられている。

- ① 実質賃金の回復:中小企業支援と税制優遇による賃上げ促進

- ② 生活防衛:エネルギー・食料価格の安定化政策と減税

- ③ 財政健全化:無駄な補助金削減と透明な財政管理の実現

野田氏は、「これらは単なる理想論ではない。実現可能な改革案として次期国会で議論を提起していく」と述べ、政策提案型の野党としての立場を明確にした。

マーケットの反応と専門家の評価

野田代表の発言後、経済専門家の間では「立憲が経済政策で具体的な提案を出し始めた」との評価が広がっている。経済アナリストの加藤浩一氏は、「野田氏の金融・財政に関する発言は、民主党政権時代の経験を踏まえた現実的な警鐘である」とコメントした。

一方で、市場関係者の中には「高市新政権の財政拡大策を評価する向きもあり、野田氏の主張がどこまで浸透するかは不透明」との見方もある。政治と経済が交錯する2025年秋、野田氏の“現実主義的メッセージ”がどこまで支持を得るかが注目されている。

円安・金利上昇が示す「政治リスク」

野田代表は最後に、「為替と金利の動きは、政治の信頼度を映す鏡だ」と語り、政治の不安定さが経済に与える影響を警告した。高市政権の発足以降、与党内の不協和音や連立見直し論が浮上する中で、マーケットは政局の不安を織り込み始めている。

野田氏は、「政治が安定しなければ、円安も止まらない。だからこそ、国会を開いて迅速に政策論議を行うべきだ」と訴え、臨時国会の早期召集を求めた。

この一連の発言からは、野田代表が単なる政局批判ではなく、経済的視点から日本政治の「リスク管理」を論じていることが分かる。旧民主党政権で財務省と向き合い、財政運営を担った経験が、現在の発言にも深く反映されていると言えるだろう。

野党連携の可能性──維新・国民民主との距離感を探る

立憲民主党の野田佳彦代表は、2025年10月の記者会見で、野党間の連携強化に前向きな姿勢を示した。特に日本維新の会や国民民主党との協議について、「主権者の期待に応えるため、テーマを共有できるなら積極的に連携を模索したい」と発言。これまで距離を保っていた維新に対しても、対話の扉を開く構えを見せた。

この発言は、同日午後に予定されていた「立憲民主党と日本維新の会の国対委員長会談」を意識したものだ。野田氏は、「単なる形式的会談ではなく、主権者選挙(首相指名選挙)に向けた実務的な議論を行う」と述べ、政権交代を見据えた現実的な野党協力を視野に入れていることを示した。

維新との関係──「是々非々」から「共闘の可能性」へ

これまで立憲民主党と維新の関係は、“距離のある是々非々”とされてきた。維新は保守的な経済・社会政策を掲げ、立憲とは基本的な理念が異なる部分も多い。だが、2025年に入り、両党の間で「政治倫理の回復」「行政改革」「物価高対策」といった共通課題が浮上している。

野田代表は会見で、「維新との協議では、どういうテーマなら共に動けるのかを突っ込んで議論したい」と述べた。その上で、「政策の方向性が一致する部分では、野党がまとまることが国民の利益になる」と強調。理念の違いを超えた“政策連携”の重要性を訴えた。

政治評論家の大島康夫氏は、「維新はこれまで自民党寄りと見られてきたが、裏金問題を機に距離を取り始めている。野田氏のアプローチはその変化を見越した戦略的判断だ」と分析する。

国民民主党との微妙な関係

一方で、国民民主党との関係はより複雑だ。玉木雄一郎代表率いる国民民主は、近年自民党との政策協議を進めるなど、与党寄りの姿勢を見せている。野田代表はこの点について、「政策協議をするのは構わないが、連立に踏み込むのは簡単ではない」と慎重な姿勢を示した。

さらに、「連合(労働組合連合体)は積極財政には慎重で、選択的夫婦別姓など社会政策でも自民党とは距離がある。国民民主が連立入りを模索すれば、支持基盤から反発が出るだろう」と述べ、国民民主の“中間ポジション”が難しい立場にあることを指摘した。

野田氏は、「我々としては国民民主とも政策協議を行いたい。だが、軸足を曖昧にしたままでは信頼関係は築けない」と発言。政党間の線引きを明確にすることが、野党再編の第一歩であると強調した。

公明党をめぐる“第三の軸”

野田代表は会見で、公明党の動きにも言及した。「高市政権の中で、公明党への配慮が足りなかった」と述べ、連立見直し論が浮上している現状を指摘。さらに、「公明党の支持母体である創価学会の一部では、連立離脱を求める声も出ている」と分析した。

その上で、「公明党はもともと中道を歩む政党であり、我々立憲民主党の“中道路線”と重なる部分も多い」と述べ、今後の国会運営において「政策ごとの協力関係が成立する可能性がある」と含みを持たせた。

野党再編の現実的シナリオ

野田代表の発言から浮かび上がるのは、単なる野党共闘ではなく、“政策連携を軸とした再編構想”である。これは、2017年の民進党分裂以降、長らく混迷を極めてきた野党勢力の中で、新たな秩序を築こうとする試みだ。

政治ジャーナリストの小池真帆氏は、「野田代表は“理念と現実の接点”を探っている。維新と政策連携しつつも、立憲の中道左派としての立ち位置を守るバランス戦略だ」と解説する。

実際、今回の会見でも野田代表は「野党がバラバラでは政権交代は実現しない」と述べ、明確に政権奪取を意識した発言をしている。そのうえで、「維新と協力すれば180議席規模の勢力になる」と具体的な数字を挙げ、共闘の現実味を強調した。

“野党連携=政権交代”への地ならし

野田氏の戦略は、かつての「共闘型野党連携」ではなく、「テーマ別協力」「政策ごとの連携」を重視する現実的なアプローチだ。これにより、イデオロギーの違いを超え、国民の生活に直結する課題で協力する枠組みを模索している。

たとえば、以下のようなテーマが野党間協議の共通基盤になると見られている。

- 物価高・エネルギー対策:補助金の継続と低所得層支援

- 政治資金の透明化:裏金防止法案の共同提出

- 地方分権・行財政改革:国と地方の税財源配分の見直し

こうした現実的課題において、維新や国民民主と協調できれば、立憲民主党は「批判政党」から「合意形成型政党」への脱皮を果たすことができる。

野田代表の“冷静な現実主義”

野田佳彦氏は、感情的な対決ではなく、冷静な政策論を重んじる政治家として知られている。今回の会見でも、「与党を攻撃するためではなく、国民生活を守るために協力する」と繰り返し述べた。その姿勢は、野党間の信頼を得る上で重要な要素となっている。

野田代表の発言を総合すると、彼の戦略は次のように整理できる。

- ① 野党間の政策協議を制度化し、政権交代可能な体制を築く

- ② 維新・国民民主との協調を視野に入れ、テーマ別連携を進める

- ③ 公明党の動向も注視し、“中道路線”で政治の安定を図る

この“現実主義的な連携構想”は、短期的には難航する可能性もあるが、長期的には日本政治の二極化を超えた新しい政治秩序を生む契機となるかもしれない。

野田氏は最後に、「野党が協力してこそ、国民のための政治が動き出す」と語り、今後の臨時国会に向けて野党連携を加速させる方針を明らかにした。

公明党の動きと立憲の“中道路線”戦略──「右にも左にも流されない政治」へ

立憲民主党の野田佳彦代表は、2025年10月の会見で公明党の動向にも踏み込んだ発言を行った。自民党と公明党の関係が揺らぐ中で、野田氏は「公明党はもともと中道の政党であり、我々の路線と重なる部分がある」と述べ、“中道路線”を軸にした新たな政治再編の可能性を示唆した。

この発言は、最近の政治情勢を背景としている。高市政権発足後、自民党内で強硬保守路線が台頭し、公明党との温度差が広がっている。特に創価学会内部では「政権から距離を置くべきだ」という意見も出始めており、連立の維持が難しくなる可能性も指摘されている。

連立見直し論が浮上する自公関係

高市新政権は、外交・防衛政策でより保守色を強めており、公明党が重視する「平和主義」との乖離が顕著になっている。野田代表はこの点について、「連立を維持するための公明党への配慮があまりにも欠けている」と述べ、現政権の姿勢を批判した。

さらに、「公明党は支持母体の創価学会を無視する形では動けない。高市政権が強硬な保守路線を突き進めば、連立の亀裂は避けられない」との見方を示した。実際、学会内部では「連立離脱」や「中道回帰」を求める声が一部で上がっており、政治的再編の火種となりつつある。

野田代表が掲げる“中道路線”とは何か

野田代表は、「我々立憲民主党は、右にも左にも流されず、中道をまっすぐに進む」と繰り返し発言している。この“中道路線”は、立憲民主党の基本理念の一つであり、保守とリベラルの中間に立って現実的な政策を推進する立場を意味する。

野田氏は、「中道政治は妥協ではなく、国民生活を第一に考える現実主義だ」と説明する。つまり、イデオロギーに偏らず、社会的弱者を守りながらも経済成長を重視するバランス型の政治運営を目指している。

立憲と公明──共通する価値観と政策テーマ

立憲民主党と公明党には、実は共通する政策テーマが少なくない。野田代表は会見で、「平和主義、教育支援、福祉重視など、多くの分野で公明党と重なる」と述べ、以下のような項目を挙げた。

- 平和外交の推進:憲法9条の精神を尊重し、戦争回避を最優先とする外交方針

- 教育・子育て支援:授業料無償化や奨学金返済支援など、家庭負担の軽減策

- 福祉と医療の充実:高齢者・障がい者支援、介護報酬の引き上げ

野田氏は、「我々は芸合(政治的取引)をするつもりはない。理念を共有できる部分では、政策協調を進めたい」と強調し、公明党との“静かな接近”をにおわせた。

政治的リアリズムとしての「中道連携」

野田代表の戦略は、単なる理念的な呼びかけではなく、政治的リアリズムに基づくものだ。公明党が仮に自民党との関係を見直す場合、与野党間の議席構成は大きく変わる。野田氏は「野党連携に公明党が加われば、国会構成が一変する」と指摘し、“政権交代の現実性”に言及した。

この発言は、立憲民主党が単独ではなく、複数の勢力と協力して「政策実現政党」へ転換する意欲を示したものでもある。野田氏の意図する「中道路線」は、単なる中庸主義ではなく、政治の安定と政策実行力を重視する“現実的連携戦略”なのだ。

創価学会内の動きと今後の焦点

会見の中で野田代表は、「創価学会の皆さんは極めて平和志向であり、右傾化する政治を懸念している」とも語った。実際、創価学会内では“信仰と政治の分離”を求める声が若年層を中心に強まっており、公明党執行部も慎重な対応を迫られている。

この状況について政治学者の中山敦氏は、「野田氏の中道路線は、学会支持層の感情とも親和性が高い。もし自公関係が揺らげば、立憲との政策協力が現実化する可能性もある」と分析している。

「右傾化」への対抗軸としての立憲民主党

野田氏は会見の締めくくりで、「政治のバランスを取り戻すために、我々が中道の旗を掲げ続ける」と強調した。現在の政権が保守化を進める中で、立憲民主党が“政治の真ん中”を担うことを目指している。

野田氏の言葉を借りれば、「我々は極端な保守にも、極端なリベラルにもならない。国民の生活を軸に政策を組み立てる。それが本来の民主政治だ」という理念が、この“中道路線”の根幹にある。

今後、臨時国会や来年の通常国会にかけて、公明党がどのような判断を下すかによって、日本の政治地図は大きく変わる可能性がある。野田代表の中道路線が、分断が深まる政治に新たな均衡をもたらすか注目される。

臨時国会の召集遅れをめぐる批判と狙い──「政治空白を作るな」と野田代表

立憲民主党の野田佳彦代表は、2025年10月の記者会見で、政府・与党が臨時国会の召集を先送りしていることに対し、強い懸念を示した。野田氏は「物価高で国民が悲鳴を上げている時に、政治が空白を作るのはあまりにも無責任だ」と述べ、与党に早期召集を求めた。

当初、臨時国会は10月15日に召集される予定だったが、高市新政権の人事調整の遅れや与党内の意見対立により、開会が後ろ倒しになる見通しとなっている。野田代表は「7月の参院選からすでに3か月。国民生活を置き去りにしている」と指摘し、政府の“政局優先”の姿勢を批判した。

「政治空白」の実態──国民生活に直撃

野田氏が“政治空白”と呼ぶのは、総裁選・人事・派閥調整に時間を費やすことで、国会が開かれず、法案審議や補正予算編成が滞る状況を指す。特に今年は、ガソリン税の暫定減税措置や物価高対策の期限が迫っており、立法対応が急務となっている。

「政府が臨時国会を開かなければ、ガソリン補助金の延長も間に合わない。約束を守る気があるなら、今すぐ国会を開くべきだ」と野田氏は強調した。

国民の生活に直結する法案が審議できないまま時間が経過すれば、家計や企業の負担が増す。野田氏は「政治の怠慢が生活を直撃する」と警鐘を鳴らし、国会軽視の姿勢を厳しく批判した。

「臨時国会を開く義務がある」──立憲の法的主張

立憲民主党は、憲法第53条に基づき「臨時国会の召集を要求する権利」を行使する構えを見せている。野田代表は、「野党が四分の一以上の議席を持つ場合、内閣は臨時国会を召集しなければならない」と法的根拠を明示。「これは要請ではなく義務だ」と述べ、政府に対して明確な姿勢を示した。

さらに、「物価高や円安といった緊急課題を放置して政局を優先するのは、政治の責任放棄だ」と強調。立憲民主党は、野党各党と連携し、召集要求書の提出を準備しているという。

「政治空白」を利用する与党の思惑

一方で、与党側には「臨時国会を遅らせることで、野党の攻勢をかわす狙い」があるとされる。高市新総裁の就任後、自民党内では裏金問題や派閥復活への批判が再燃しており、国会での追及を避けたいという思惑が働いている。

野田氏は、「新執行部が体制固めを優先し、説明責任から逃げている。これは政治不信をさらに深めるだけだ」と批判。特に、「高市総裁がクリーンな政治を掲げるなら、国会の場で堂々と説明すべきだ」と語り、政権の姿勢に疑問を投げかけた。

野田代表の戦略──「早期国会=野党連携の起点」

臨時国会の召集を求める動きには、野田代表の戦略的意図もある。野田氏は、「野党が連携して召集を要求すること自体が、政権に対する実質的な圧力になる」と説明している。

実際、立憲民主党は日本維新の会や国民民主党などと共同で、臨時国会の早期開催を求める方向で調整を進めている。これにより、野党間の連携強化と共通課題の明確化が進む可能性がある。

政治評論家の佐々木明彦氏は、「野田氏の臨時国会戦略は、野党の“結集装置”として機能する狙いがある。召集要求は単なる手続きではなく、野党連携の象徴になる」と解説している。

国民からの期待と世論の動向

最近の世論調査では、「臨時国会を早期に開くべき」と答えた人が全体の67%に上り、国民の多くが政府の対応に不満を抱いている。特に、物価高・電気代・燃料費の上昇が続く中で、「政治が何も動かない」ことへの苛立ちが強まっている。

野田代表は、「国会を開くことは、国民の声を聞くことだ。政治が国民の痛みに向き合うことから始めなければならない」と語り、政治の原点回帰を訴えた。

臨時国会が開かれなければどうなるか

もし臨時国会の召集がさらに遅れれば、2025年度補正予算案の提出やガソリン税減免の継続措置など、重要な政策が先送りになるリスクがある。野田氏は、「国会が動かない間にも、物価は上がり、生活は苦しくなっている」と指摘し、「国民生活を守るための政治を一日も早く再開すべきだ」と訴えた。

野田代表のメッセージ──「政治はスピードだ」

会見の最後に野田氏は、「政治はスピードが命だ。待ったなしの課題に、待ってから対応する政治はもう通用しない」と語った。この言葉には、旧民主党政権時代に財政危機対応や震災復興にあたった経験からくる現実感がにじむ。

野田氏はまた、「国会を開かずに、どうやって国民に説明するのか」と問いかけ、「臨時国会の早期開催を最優先課題としていく」と明言。記者会見を通じて、政治の停滞に風穴を開けようとする姿勢を鮮明にした。

「政治空白を作るな」という野田代表のメッセージは、単なる批判ではなく、国民生活を守るための“政治再起動”の呼びかけだ。その訴えは、経済危機と政治不信が交錯する2025年の日本において、確かな共感を呼びつつある。

総括:野田代表が描く「立憲民主党の再起」シナリオ──信頼回復と政権交代への現実路線

2025年10月、立憲民主党の野田佳彦代表が行った記者会見は、単なる自民党批判の場ではなかった。そこに込められていたのは、「政治の信頼を取り戻す」「現実的な野党として政権を担う覚悟を示す」という明確なメッセージである。

野田代表の発言を振り返ると、会見全体を通じて一貫していたキーワードは「責任」「再生」「現実主義」の3つだ。それは立憲民主党が“批判の野党”から“政策提案型政党”へ転換しようとしていることの表れでもある。

「反対ではなく、代案を」──野田代表の基本姿勢

野田氏は会見の中で、「我々は対立のための野党ではない。国民生活を守るための代案を出す野党でありたい」と繰り返し述べた。これは、長年続いた“自民 vs 野党”の構図を超え、政策本位の政治を取り戻すという決意の表明だ。

実際、野田氏は以下のように明確な政策軸を提示している。

- 経済政策:円安・物価高対策、実質賃金回復、財政規律の維持

- 政治改革:裏金問題の再発防止、政治資金の透明化

- 外交・安全保障:対話と抑止の両立による現実的外交

- 社会政策:教育・福祉・労働環境の再構築

これらの政策は、単なる理想論ではなく、野田氏自身が首相時代に直面した“政治の現実”を踏まえた実践的な提案である。経験に裏打ちされた現実主義が、今の立憲民主党を支える土台になりつつある。

「古い自民党」への対抗軸としての立憲

野田代表は会見で、自民党の新執行部を「麻生カラーが強すぎる」「古い自民党の復活」と断じた。裏金問題に対する“反省なき再出発”を強く批判し、「政治倫理の崩壊に立ち向かうのは我々だ」と語った。

この発言は、単なる政局的批判ではない。自民党の派閥政治・金権体質に代わる新しい政治モデルを提示することが、立憲民主党の使命だというメッセージでもある。つまり、野田氏は「クリーンで現実的な政治」という軸で、自民党との明確な対立構造を描こうとしている。

野党再編と「中道連携」の核心

今回の会見で特に注目を集めたのは、野田代表が「維新や国民民主との政策連携」に前向きな姿勢を示した点だ。これは、立憲民主党が単独ではなく、野党全体の再編を視野に入れた戦略を描いていることを意味する。

「180議席規模で主張を一本化できれば、政権交代は十分可能だ」という野田氏の発言は、単なる数字の試算ではない。長年の分裂と対立を繰り返してきた野党が、テーマごとに協力する“新しい共闘モデル”を提唱したものである。

さらに、公明党との「中道路線での協調」も視野に入れることで、政治の二極化を和らげ、国民の安心感を取り戻す狙いもある。野田代表は「右にも左にも偏らない政治」を掲げ、現実路線による合意形成の政治を目指している。

「政治空白を作るな」──行動する野党へ

野田氏は臨時国会の召集遅れについても厳しく批判し、「国民が苦しむ中で政治が止まるのは許されない」と強調した。この発言には、政治のスピード感を取り戻すという強い意思が込められている。

立憲民主党は今後、物価高・エネルギー高騰・円安問題への対策を中心に、独自の政策パッケージを国会で提案する方針だ。単なる批判ではなく、具体的な“政策実行力”を見せることで、国民の信頼を回復する狙いがある。

再起へのカギ──「誠実さ」と「現実主義」

野田代表が強調するのは、政治家としての「誠実さ」だ。派閥や金権政治から距離を取り、国民目線で政策を語る姿勢こそが、立憲再生の出発点になると考えている。

また、現実主義を基軸にすることで、空論に陥らない政治を志向している点も特徴的だ。野田氏は、「理想を掲げるだけでは政治は変わらない。実現できる政治こそが信頼を生む」と語り、実務型政治家としての立場を貫いた。

「立憲再生」への道──国民と共に歩む政治へ

野田代表が描く「立憲の再起」は、単なる政党の再建ではなく、日本政治全体の再生を意味している。裏金事件や派閥復活に揺れる今、国民の信頼をどう取り戻すか。その答えを「誠実な政治」「中道の政治」「実行する政治」に求めているのだ。

野田氏は会見の最後にこう語った。

「我々は批判のための野党ではない。国民のために、政策で政権を取り戻す。その覚悟で進む。」

この言葉には、政治の混迷を終わらせたいという強い意志が込められている。野田代表の現実主義的ビジョンは、混迷の2020年代後半において、“信頼される政治”を取り戻すための第一歩となるかもしれない。

そして、立憲民主党が再び政権を担う日が来るのか──その答えは、国民の目に映る「行動する野党」の姿にかかっている。

ディスカッション

ピンバック & トラックバック一覧

[…] […]