高市早苗の経済政策をわかりやすく解説!物価対策・財政・成長戦略を徹底整理【2025年最新版】

高市早苗の経済政策とは?特徴を簡単に解説

2025年現在、政界の中でも注目を集めているのが高市早苗氏の経済政策です。彼女の政策は「生活者を守りながら経済成長を促す」という、いわば“バランス型経済政策”が特徴となっています。

高市氏は、物価高やエネルギーコスト上昇といった国民生活に直結する問題に対して、即効性のある支援策を打ち出しています。特に注目されているのが、「ガソリン税・軽油引取税の暫定税率廃止」など、生活コストを直接下げる政策です。これにより家計への負担を軽減し、消費の下支えを狙う狙いがあります。

一方で、単なるバラマキ政策には慎重な立場を取っています。高市氏は、財政健全化を重視しながらも、「賢く使う支出=ワイズスペンディング」を掲げています。つまり、限られた国家予算の中で、効果の高い投資や支援を優先して行うという考え方です。

さらに、金融政策では日本銀行との連携を重視しています。景気を冷やさず、企業活動を下支えするような金融緩和政策の維持を基本姿勢としつつも、日銀の独立性を尊重するバランスを取っています。この「財政と金融の協調」は、高市経済政策の中核に位置づけられています。

もう一つの大きな特徴は、彼女の経済安全保障への意識です。高市氏は経済安全保障担当大臣としての経験を活かし、国内の産業基盤・技術力を守りつつ、国際競争力を高めることを重視しています。具体的には、半導体や防衛関連技術など、国家の中核を担う分野への戦略的投資を掲げています。

つまり高市氏の経済政策は、「短期的支援で生活を守りつつ、中長期的な成長基盤を作る」という二段構えのアプローチです。財政規律を守りながらも、国民生活の安定と成長を両立させようとする姿勢は、従来のリベラル政策とも保守的な財政政策とも異なる、独自の路線といえます。

次の章では、より具体的に「物価高対策」「生活支援策」について詳しく解説していきます。

物価高対策:生活者・中小企業を守る即効型支援

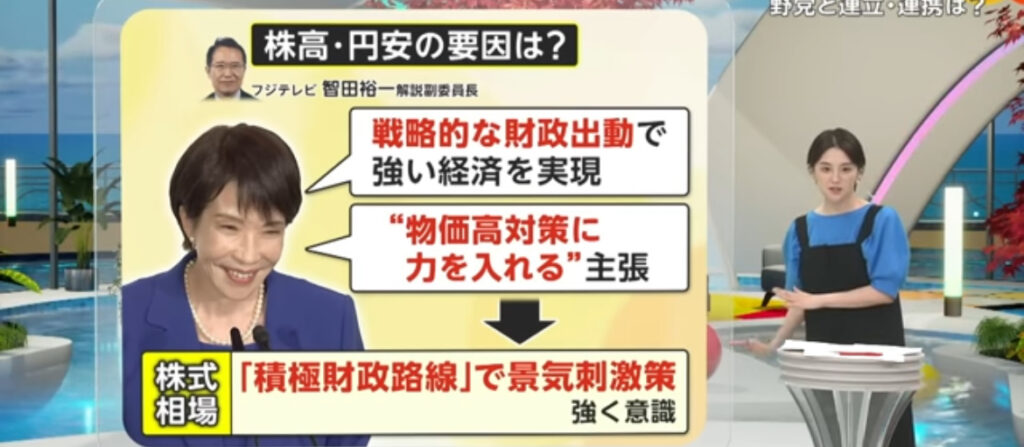

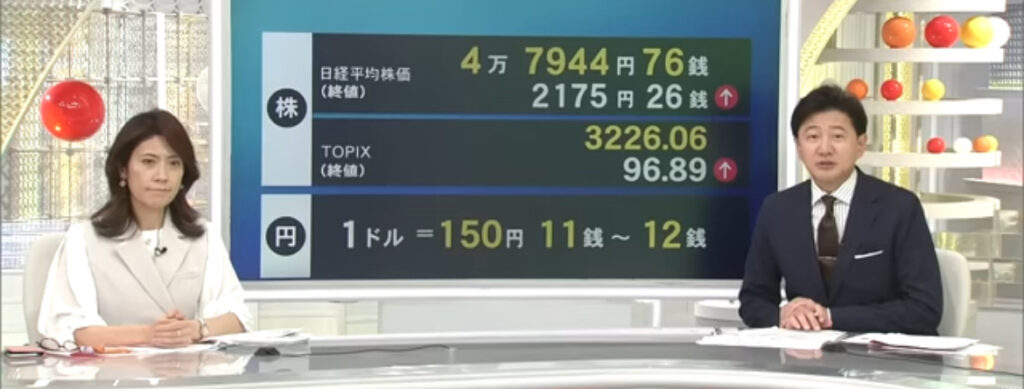

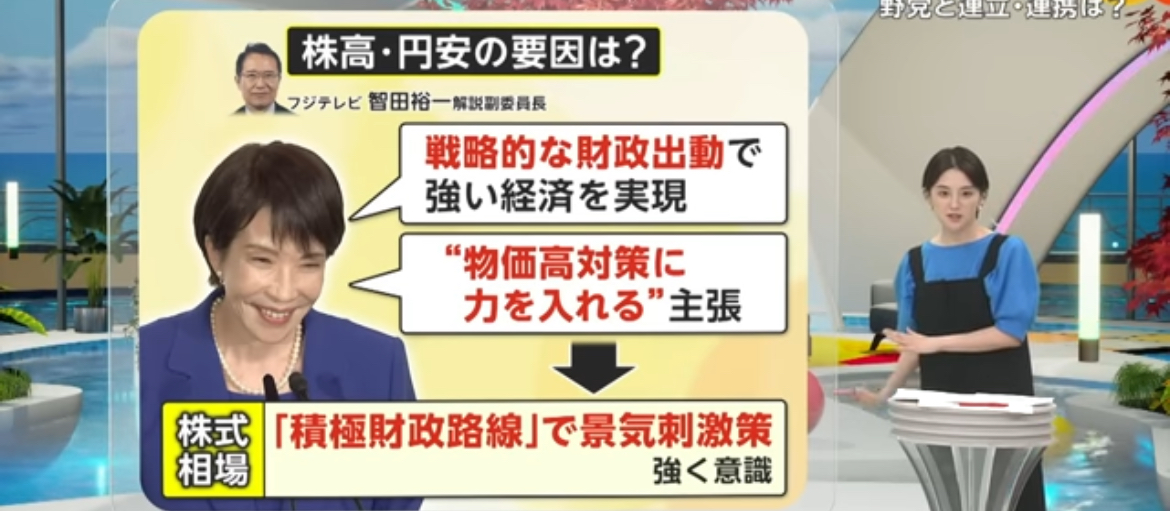

高市早苗氏の経済政策の柱のひとつが、物価高への即効型対策です。2025年の日本経済では、エネルギー価格や原材料費の高騰、円安の影響により、国民の生活コストが上昇し続けています。高市氏はこの状況を「国民の生活を直撃する緊急課題」と位置づけ、即座に実行可能な対策を掲げています。

中でも注目を集めているのが、「ガソリン税・軽油引取税の暫定税率廃止」という具体策です。これは、現在ガソリン1リットルあたりに上乗せされている約25円分の暫定税率を撤廃し、燃料価格を直接的に引き下げるというもの。物価上昇の抑制と、物流・農業・製造業などエネルギーコストの高い業種の支援を同時に狙っています。

また、高市氏は「エネルギーコストの高止まりは中小企業にとって死活問題」とし、電気・ガス料金の補助制度を一時的に延長する方針も示唆しています。特に地域経済を支える中小事業者や個人商店への直接支援を重視しており、補助金・交付金を迅速に届ける“即応型の支援体制”を提唱しています。

さらに、農業・水産業などの一次産業に対してもコスト支援を強化する方針です。肥料や燃料の価格上昇が続く中、生産者を守るための補助金を拡充し、「国産の食を守る」姿勢を明確にしています。これは単なる経済対策にとどまらず、食料安全保障という国家戦略にも直結するものです。

医療・介護分野についても同様に、物価高や人件費上昇に対応するため、報酬改定を待たずに補正予算による早期支援を行う方針が示されています。特に介護・福祉現場での賃上げや経費補助を通じて、現場離れを防ぐ狙いがあります。

このように、高市氏の物価高対策は「スピード重視」「現場重視」「実効性重視」の3点に特徴があります。単に補助金をばらまくのではなく、効果の高い支援を選択的に行うという点が、従来の経済対策との大きな違いです。

ただし、こうした即効型支援には課題も存在します。財源の確保、税収の減少、財政健全化との両立など、長期的な影響も考慮しなければなりません。高市氏はこれに対して、「財政再建は否定しないが、まず国民生活の安定を優先する」との立場を取っています。

結果として、高市氏の物価高対策は、生活者の安心を第一に据えた現実的なアプローチであり、短期的な景気下支えと中小企業支援を両立させる政策として注目されています。

次の章では、こうした支援策の裏付けとなる財政政策と歳出の見直し、つまり「ワイズスペンディング」の考え方を詳しく解説します。

財政政策:支出を見直す“ワイズスペンディング”の考え方

高市早苗氏の経済政策の中で重要な位置を占めるのが、財政支出の見直し=「ワイズスペンディング(賢い支出)」という考え方です。これは、単に支出を削減するという意味ではなく、限られた国家予算を「効果の高い分野」に優先的に使うという戦略的な財政運営の方針を指します。

高市氏は、「国民の税金を一円たりとも無駄にしない」と明言しており、無駄な行政支出や低効率な補助制度の整理・統合を進める姿勢を示しています。その一方で、成長や生活安定に直結する分野には、積極的に投資を行う考えを明確にしています。これが彼女の掲げる『メリハリのある財政』の根幹です。

具体的には、次のような分野への重点配分が検討されています。

- ① 技術革新・研究開発支援:AI・半導体・再生医療など、日本の競争力を高める先端分野への投資。

- ② 地方経済の再生:地方創生交付金やインフラ整備を通じ、地域雇用と需要を喚起。

- ③ 人への投資:教育・職業訓練の充実による労働力の質的向上。

- ④ 防災・エネルギー分野:安全保障と経済安定の両立を図る基盤投資。

これらの分野は、単なる「支出」ではなく、将来の税収増や雇用創出につながる“投資型支出”と位置づけられています。つまり、高市氏の財政政策は「節約」よりも「選択と集中」に近い考え方です。

また、高市氏は財政赤字の拡大を容認する一方で、「財政規律の完全放棄はしない」と強調しています。必要なときには国債発行も辞さないが、景気回復後には支出を抑制し、将来的な健全化を図るという二段構えの戦略を描いています。この点で、彼女の財政観は「短期は柔軟、長期は堅実」といえるでしょう。

さらに、行政の効率化にも重点を置いています。デジタル化による事務コスト削減、補助金の重複排除、地方自治体との連携強化など、政府全体のスリム化を目指す政策も掲げています。これらは、国民負担を抑えつつ行政の質を高める「構造改革型支出見直し」として注目されています。

ただし、課題も存在します。特定分野への集中投資が進むと、他の分野への配分が薄くなり、短期的な不公平感を招く可能性があります。また、財政支出の選定を誤れば、景気刺激効果が限定的になるリスクも否定できません。

それでも、高市氏のワイズスペンディングは、従来の「支出削減一辺倒」からの脱却を意味します。支出の中身を精査し、将来の成長と国民生活を同時に守る。これこそが、彼女が目指す“新しい財政運営の形”といえるでしょう。

次の章では、この財政運営を支えるもう一つの柱である「金融政策と日銀との協調」について詳しく解説していきます。

金融政策:日銀との関係と金融緩和の行方

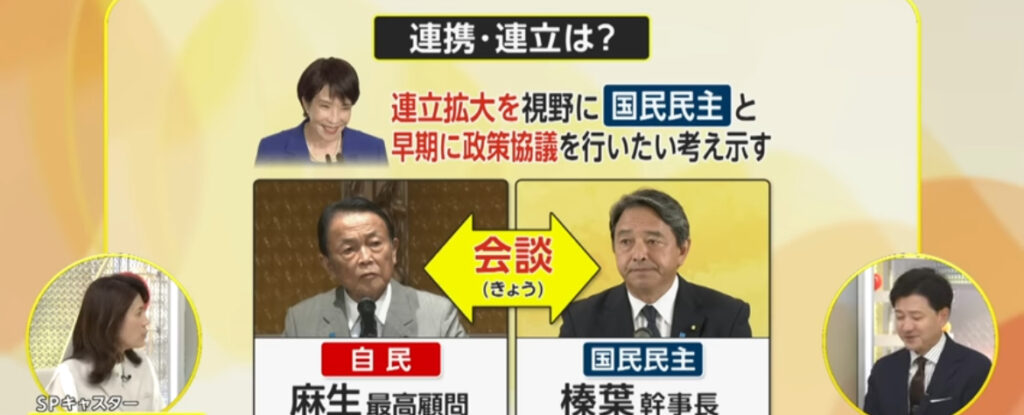

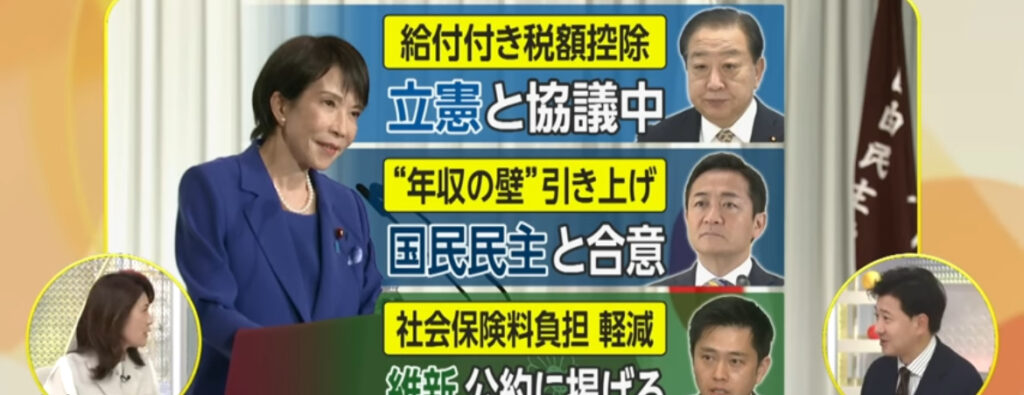

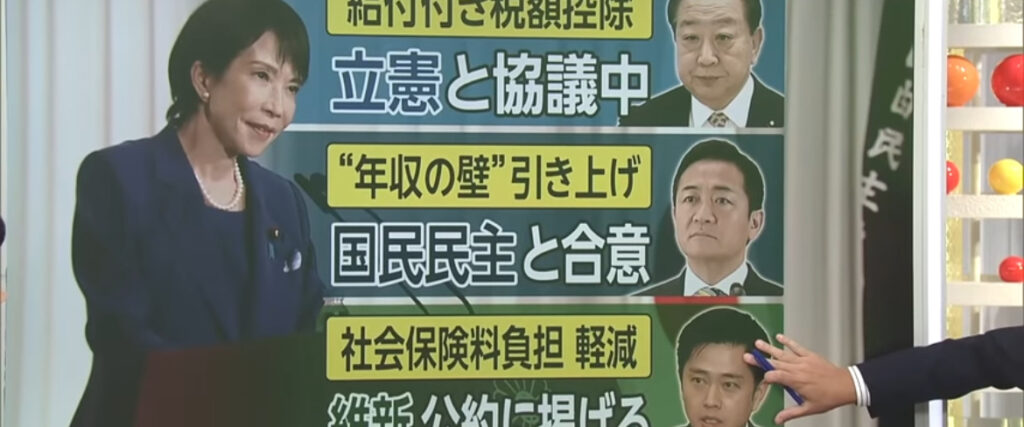

高市早苗氏の経済政策のもう一つの柱が、金融政策における「政府と日銀の協調」です。彼女は、金融政策を単に日銀任せにせず、政府としても一定の責任を持つべきだという立場を取っています。これは、デフレ脱却や物価安定を目指すうえで、財政政策と金融政策を一体で運営する「政策連携型経済運営」と言い換えることができます。

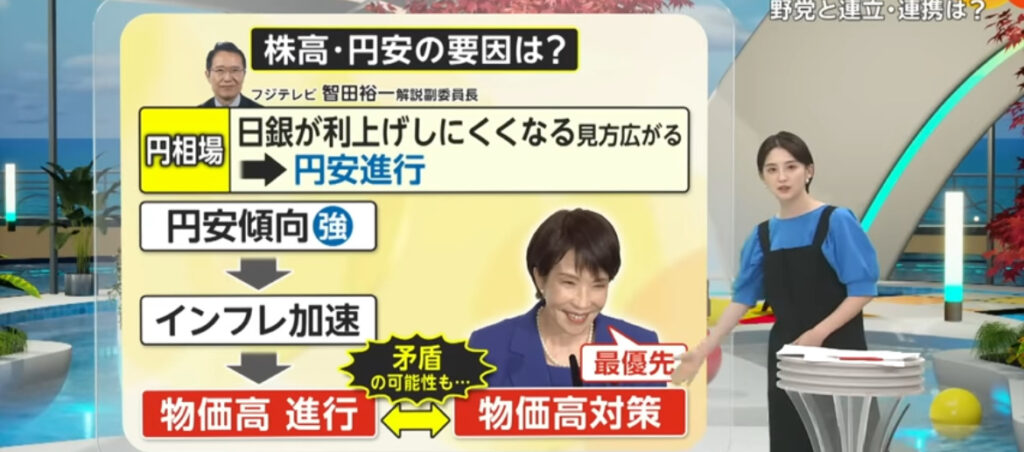

高市氏は、「景気の腰折れを避けるためには、金融緩和を急に引き締めるべきではない」と発言しており、現状の日銀の緩和路線を大きく変える考えは示していません。物価上昇が続く中でも、賃金上昇が追いついていない現状を踏まえ、金融緩和を“継続的かつ段階的”に見直す慎重姿勢を見せています。

一方で、インフレが一定の範囲を超えた場合には、金融引き締めを容認する柔軟さも持ち合わせています。つまり、「経済の実態に合わせた緩やかな調整」が基本方針です。この現実的なバランス感覚が、高市氏の経済政策全体の特徴でもあります。

また、高市氏は日銀の独立性を尊重しつつも、政府と日銀が定期的に政策目標を共有し、連携して景気安定を図ることを提案しています。これは、2013年の「政府・日銀共同声明」に近い枠組みを再構築する考えに通じます。つまり、「金融は金融、財政は財政」と切り離すのではなく、両者を“補完関係”として機能させるという視点です。

この考え方の背景には、長年にわたるデフレ・円高局面の反省があります。高市氏は、金融緩和が行き過ぎると資産価格の偏りや円安リスクを生む一方で、引き締めすぎると景気が冷え込むというジレンマを理解したうえで、バランスを重視する政策設計を志向しています。

また、彼女の政策には「金融政策を通じた成長支援」という視点もあります。たとえば、日銀が成長産業や脱炭素関連の投資を後押しするような枠組みを設けることを支持しており、金融緩和を“単なるマネー供給”ではなく、“国家戦略を支える資金循環”として活用する方向を示唆しています。

ただし、課題も存在します。金融緩和の長期化による国債市場の歪みや、日銀の保有資産拡大によるリスクの顕在化は避けられません。また、金利上昇時には国の利払い負担が増大するため、財政政策との調整が不可欠です。

そのため、高市氏は金融政策について「政府と日銀の信頼関係がすべての基盤」と述べています。相互の独立性を保ちながらも、方向性を共有する“協調のガバナンス”こそが、日本経済の安定に不可欠だというのが彼女の信念です。

要するに、高市氏の金融政策は、「急ブレーキも、アクセル全開も避ける」中庸型のアプローチです。市場に安心感を与えながら、緩やかな成長を維持するという、実務的かつ現実的な政策運営が特徴といえるでしょう。

次の章では、こうした金融・財政の土台の上に構築される成長戦略と産業振興策について、より具体的に解説していきます。

成長戦略:技術革新と産業支援による経済再生

高市早苗氏の経済政策の中核を担うのが、「成長戦略」です。物価高対策や財政運営が“守り”の政策だとすれば、この成長戦略は“攻め”の政策といえるでしょう。高市氏は、持続的な経済成長のためには、技術革新と産業競争力の強化が不可欠だと考えています。

まず注目すべきは、先端技術分野への国家的投資です。AI(人工知能)、半導体、宇宙開発、防衛技術、再生医療といった分野は、国際競争の最前線にあります。高市氏はこれらを「国家の安全と経済の柱」と位置づけ、官民一体で支援を強化する方針を掲げています。特に半導体産業については、国内生産拠点の拡大や人材育成を進め、サプライチェーンの安定を目指しています。

また、エネルギーと環境分野にも注力しています。高市氏は「エネルギーの安定供給と脱炭素の両立」を目標に掲げており、再生可能エネルギーと原子力を併用した現実的なエネルギー政策を支持しています。これにより、エネルギーコストの抑制と国内産業の競争力強化を同時に実現する狙いがあります。

地方経済の成長支援も、高市氏の重要なテーマです。東京一極集中の是正を目指し、地方創生交付金やインフラ整備を通じて地域の中小企業を支援。特に観光・農林水産・IT産業など、地域の強みを活かした産業支援策を推進しています。これにより、地方での雇用創出と人口流出の抑制を狙います。

さらに、高市氏は「人への投資」にも力を入れています。教育やリスキリング(学び直し)を通じて、デジタル社会に対応できる人材を育成する方針を明確に打ち出しています。特に、AI・データサイエンス教育の推進や、企業と大学の連携による実践的スキル教育を重視しています。これは単なる教育政策ではなく、日本の「生産性向上」と「賃金上昇」につながる中長期戦略の一環です。

高市氏の成長戦略の特徴は、「選択と集中」にあります。予算を広く薄く配分するのではなく、将来の国益に直結する産業へ集中投資するという発想です。この点で、従来の経済政策よりも明確な戦略性と方向性が見られます。

また、スタートアップ支援も強化されています。高市氏は「イノベーションの源泉は新しい企業にある」とし、創業支援や税制優遇、規制緩和を進める姿勢を示しています。これにより、日本の新産業創出力を高め、世界市場での競争力を回復することを狙っています。

一方で、成長分野への投資が一部の大企業や特定業種に偏る懸念も指摘されています。高市氏はこの点について、「中小企業や地方の中核企業にも波及する形で支援策を設計する」と強調しており、格差の拡大を抑える工夫を進めています。

総じて、高市氏の成長戦略は、「技術・人材・地域」の三本柱を軸にした構造的な経済再生プランといえます。短期的な景気刺激ではなく、10年先を見据えた国家戦略としての性格が強いのが特徴です。

次の章では、この成長戦略と密接に関わる「経済安全保障」について、どのように位置づけているのかを解説します。

経済安全保障:国家の自立と外需のバランス

高市早苗氏の経済政策の大きな特徴のひとつが、「経済安全保障」を重視する姿勢です。これは、単なる外交・防衛の問題ではなく、「日本経済をいかにして自立的かつ安定的に維持できるか」という国家戦略の中核を成す考え方です。

高市氏は、かつて経済安全保障担当大臣を務めた経験を持ち、その実務的な知見を政策に活かしています。彼女の基本的な立場は、「経済の自由と安全は両立する」というものです。つまり、国際的な自由貿易を維持しつつも、国家としての独立性を確保するための仕組みづくりが必要だと考えています。

そのための具体的な施策として、まず掲げているのがサプライチェーンの再構築です。コロナ禍や国際紛争を経て、海外依存のリスクが顕在化したことから、重要物資や半導体、医薬品などの生産を国内回帰させる方針を明確にしています。これにより、危機時にも安定供給を維持できる「強靭な経済構造」を目指しています。

次に重要なのが、経済と安全保障を一体で考える政策です。防衛産業、通信インフラ、エネルギー分野など、国家の基盤を支える産業については、政府が積極的に支援・保護を行う方針です。たとえば、電力・ガスなどの基幹インフラの国産化や、衛星通信・サイバー防衛などの技術投資を拡充しています。

一方で、高市氏は外需(海外経済)を否定しているわけではありません。むしろ、日本が持つ技術力を武器に、海外市場を取り込むことを重視しています。特に、アジア諸国や新興国との経済連携を強化し、貿易と投資の両面で「双方向の経済関係」を築くことを目指しています。

この考え方の根底にあるのが、「戦略的自立」というキーワードです。経済のグローバル化が進む中で、どの国にも依存しすぎない体制を築くことが、日本経済の長期安定につながるという発想です。高市氏は「自国の力で成長できる経済」を理想として掲げています。

また、知的財産や先端技術の保護にも注力しています。経済スパイ行為や技術流出を防ぐため、法制度の整備や企業のセキュリティ支援を強化。これにより、日本の技術的優位を守りながら国際競争力を維持する戦略を展開しています。

エネルギー面でも、安定供給を最優先とした現実的政策を採用しています。再生可能エネルギーの導入促進に加え、原子力発電の安全な再稼働を容認する方針を打ち出しており、これも「経済安全保障の一部」と位置づけています。電力コストを下げ、国内産業の競争力を守るという視点です。

ただし、こうした経済安全保障政策には、コスト増加や海外との摩擦といった課題も存在します。特に、サプライチェーン再構築には多額の予算が必要であり、民間企業の負担軽減策とのバランスが求められます。

それでも、高市氏の経済安全保障政策は、単なる防衛政策ではなく、「国家経済の基礎体力を高めるための経済政策」として位置づけられています。つまり、安全保障を「コスト」ではなく「投資」として捉えるのが高市氏流のアプローチです。

次の章では、こうした積極的な政策の一方で指摘されるリスクや懸念点、そしてそれに対する高市氏の対応方針について詳しく解説します。

課題と懸念点:財政悪化・インフレリスクの可能性

高市早苗氏の経済政策は、即効性と実効性を兼ね備えた「現実的政策」として注目されていますが、その一方でいくつかの課題とリスクも指摘されています。特に焦点となるのが、財政悪化の懸念とインフレの制御リスクです。

まず第一に、財政面の課題です。高市氏は、物価高対策や産業支援のために補助金や税制優遇を積極的に活用しています。しかし、これらの施策には当然ながら巨額の財政支出が必要となります。ガソリン税の暫定税率廃止などは、税収減を招く可能性もあり、財政健全化との両立が難しいとの見方が広がっています。

政府債務はすでにGDPの2倍を超えており、今後も景気下支えを続けるとなれば、国債発行残高の増加は避けられません。市場では「金利上昇局面で国債利払い費が急増するリスク」も懸念されており、財政の持続可能性をどう確保するかが大きな課題となります。

高市氏自身は、「必要なときには財政出動を行うが、無駄な支出は徹底的に削減する」と述べています。つまり、支出削減と投資の両立を図る“ワイズスペンディング”によって、長期的な財政安定を保とうとする戦略です。ただし、短期的には赤字の拡大を容認せざるを得ない状況であり、国民負担とのバランスが今後の焦点となります。

第二の懸念は、インフレリスクです。エネルギー価格や原材料費の上昇に加え、補助金や給付金による需要刺激が重なることで、物価上昇が長期化する可能性があります。特に、賃金上昇が追いつかないままインフレが進行すると、「悪い物価高」となり、消費の低迷を招く恐れがあります。

高市氏はこの点について、「インフレ抑制を優先して経済を冷やすことは避ける」と慎重な姿勢を見せています。日銀との協調を重視し、金融引き締めには段階的に移行する考えを取っていますが、物価上昇と金利上昇のバランスを誤れば、企業の資金調達コスト増大や景気後退を招く可能性も否定できません。

さらに、補助金や税優遇が特定業界に偏ることで、市場のゆがみを生むリスクもあります。とくに、政治的な配分や短期的な人気取り施策に陥ると、長期的な成長戦略が損なわれる懸念があります。

一方で、高市氏の政策は「現場主義」に基づいており、政策効果を見ながら柔軟に修正していく実務的スタイルを採用しています。つまり、完璧な青写真を描くのではなく、「実行しながら最適化する」姿勢が特徴です。この柔軟性こそが、高市氏の政治手腕の一端ともいえるでしょう。

また、政策の透明性も重要な課題です。どの政策にどれだけの財源を投入するのか、どのように成果を測定するのかといった点で、国民に対する説明責任を果たすことが信頼構築のカギになります。高市氏は「政策効果の見える化」を推進するとしており、データ公開や第三者評価の導入なども視野に入れています。

総じて、高市氏の経済政策は“スピード感のある現実的な政策”である反面、財政・物価の両リスクを常に伴う構造になっています。今後は、「支援と持続性の両立」をどのように実現するかが、政権運営の試金石となるでしょう。

次の最終章では、これまでの内容を踏まえて高市早苗氏の経済政策全体の方向性と今後の注目点をまとめます。

まとめ:高市経済政策の方向性と今後の注目ポイント

ここまで見てきたように、高市早苗氏の経済政策は、短期的な生活支援と中長期的な成長戦略を両立させる「バランス型経済運営」が最大の特徴です。従来の保守・リベラルといった枠を超え、「現実的かつ実務的」なアプローチをとっている点が際立っています。

物価高対策では、ガソリン税の暫定税率廃止や中小企業支援など、即効性のある生活支援策を実行。一方で、無駄を削減し効果的な支出を行う「ワイズスペンディング」を掲げ、財政規律にも目を配っています。短期の安心と長期の安定を両立させようとする姿勢が、高市氏の政策の根底にあります。

また、金融政策では日銀との協調を重視し、急激な引き締めを避けつつ、物価安定と成長の両立を図る方針です。財政と金融を一体で運営する「政策連携型アプローチ」は、従来の政府運営にはなかった実務的な新しさを感じさせます。

成長戦略においては、AI・半導体・防衛・エネルギーなどの先端分野への投資を通じて、日本経済の再起を目指しています。特に「人への投資」「スタートアップ支援」「地方創生」をセットで推進する構想は、人口減少社会に対応する持続可能な経済モデルを提示しているといえるでしょう。

一方で、経済安全保障を重視する姿勢は、「国家の自立」と「国際連携」をどう両立させるかという難しい課題を伴います。サプライチェーン再構築やエネルギー政策の転換は、コスト負担や外交上の摩擦を伴う可能性もあり、今後の実行段階での調整が注目されます。

また、政策全体に共通するリスクとして、財政悪化とインフレ長期化の懸念があります。支援策の拡充が続けば、財政負担が増し、長期的な持続性が問われるでしょう。高市氏が掲げる「賢い支出」と「将来投資」のバランスをどう保つかが、政策の成否を分ける鍵になります。

それでも、高市氏の経済政策が評価されている理由は明確です。彼女は、理論や理念よりも「現場と実効性」を重視し、スピード感を持って課題に対応しようとしています。国民生活に即した政策立案と、国家全体の競争力強化を同時に目指す姿勢は、次世代型のリーダー像として期待を集めています。

今後注目すべきポイントとしては、次の3点が挙げられます。

- ① 財政と金融の両立:インフレ抑制と景気維持をどうバランスさせるか。

- ② 成長産業の育成:AI・半導体などの国家戦略分野でどこまで成果を出せるか。

- ③ 国民生活への波及:賃金上昇・雇用安定など、実生活での成果をどう実現するか。

総じて、高市早苗氏の経済政策は「即効性」「現実性」「将来性」の3つを兼ね備えた、実務型の経済モデルです。今後の政治・経済の舵取り次第では、日本経済の再生における大きな転換点となる可能性があります。

今後も、物価・為替・国際情勢の変化に応じて政策がどう進化していくか、国民一人ひとりが注視していく必要があるでしょう。

ディスカッション

ピンバック & トラックバック一覧

[…] […]