玉木雄一郎 妻ファーストレディか?首相の覚悟ある発言の真相

玉木雄一郎「首相を務める覚悟」発言の背景とは?

2025年10月、日本の政局が大きく動いた。自民党と公明党の連立がついに解消され、30年近く続いた「自公体制」が崩壊したのだ。この激動の中で最も注目を集めたのが、国民民主党の玉木雄一郎代表による「内閣総理大臣を務める覚悟はある」という発言である。

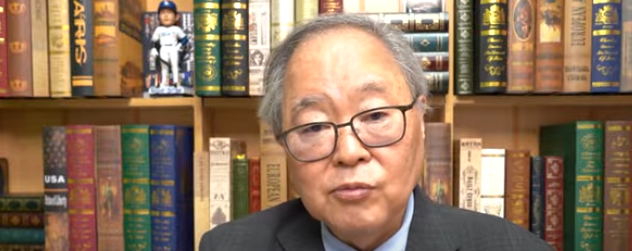

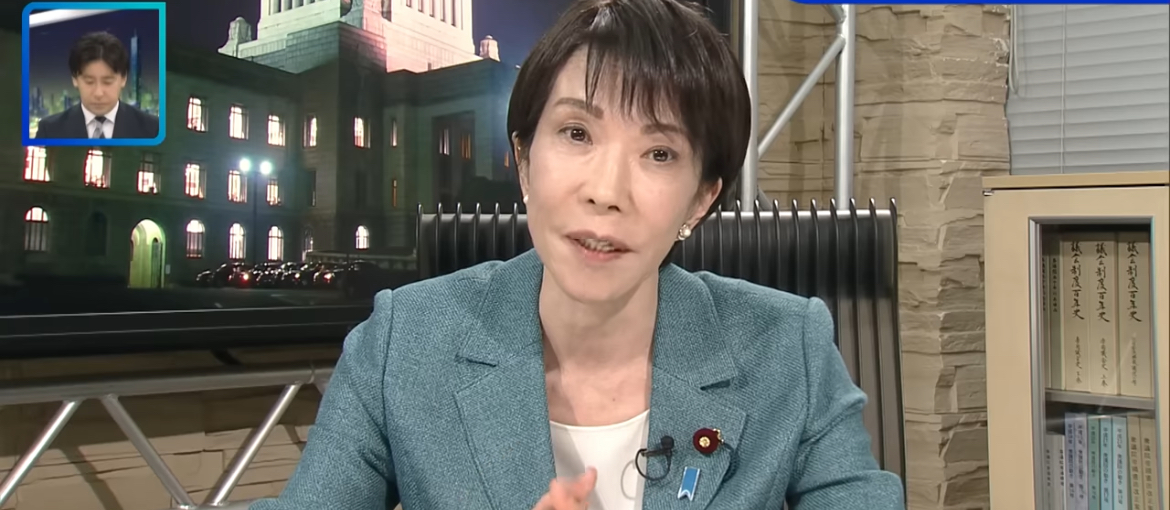

この発言は、10月上旬に放送された日本テレビ系『真相報道バンキシャ!』の生出演中に飛び出した。玉木氏は「政治家を志した時から国を引っ張る覚悟は常に持っていた」と語り、首相就任への意欲を明確にした。従来の「政策提案型野党」から一歩踏み込み、「政権担当の意思」を示した点が大きな転換といえる。

背景には、自民・公明の決裂によって国会内の勢力図が一変したことがある。自民党単独では過半数(233議席)に届かず、国民民主党を加えても223議席止まり。政権の維持には、新たな連立または他党との協力が不可欠な状況だ。

こうした中で玉木代表は、「これまでの与党・野党という枠を超えて、現実的な政策で一致できる政党と連携する」と明言。連立交渉の枠を広げ、「次の秩序づくり」を視野に入れた発言だといえる。

ポジティブな変化への転換点

番組内で玉木代表は、政局の混乱を悲観せず「ポジティブにしていかないといけない」と語った。長年続いた自公連立が終わった今こそ、新しい政治ルールを作る好機だと位置づけている。

「多党時代が本格化する中で、新しい政権運営や政治のルール・作法を作るきっかけにしたい」──この発言には、単なる政局対応ではなく、日本政治の構造を再設計する意志が込められている。

「覚悟」発言が意味するもの

玉木代表が繰り返し「首相を務める覚悟」と述べたのは、単なる意気込みではない。国民民主党を「政権を担う政党」として位置づけ、他党との連携に主導的に関わる意思表明だ。政治の安定を望む国民層に対して「現実的な中道政治の旗手」としての存在感をアピールする狙いも見える。

この発言をきっかけに、SNSやニュースサイトでは「玉木首相誕生の可能性」「政権交代はあるのか?」といったキーワードが急上昇。今、日本政治の“キーパーソン”として最も注目されているのが玉木雄一郎氏なのだ。

野党連携と政権交代の可能性 — 立憲・維新・国民の駆け引き

自公連立が崩壊したことで、国政の主導権をめぐる勢力再編が一気に現実味を帯びてきた。衆議院では自民党単独196議席に対し、立憲民主党、国民民主党、日本維新の会の3党を合わせると210議席となり、数の上では自民党を上回る構図だ。

この“野党3党連立構想”は、政権交代の可能性を示すものとして政界でも注目を集めている。しかし、単なる議席の足し算だけでは政権は成立しない。玉木雄一郎代表が繰り返し語るように、最も重要なのは「基本政策の一致」である。

立憲民主党との連携に潜む課題

立憲民主党は、総理大臣指名選挙において玉木代表を「有力候補」と位置づけている。一見、政権交代への足並みが揃いつつあるように見えるが、実際には安全保障やエネルギー政策などで立場の違いが大きい。

特に立憲は「安保法制は憲法違反」との立場を崩しておらず、これをそのまま維持したままの連立は現実的ではない。玉木代表は「現行の安全保障体制を否定することは、国民の命を危険にさらす」と明言しており、譲れない一線を強調している。

さらに、エネルギー政策でも対立がある。立憲が公約で掲げる「原発ゼロ」は、国民民主の「現実的な再稼働容認路線」とは相容れない。これらのズレを埋めるためには、単なる連携ではなく、政策レベルでの再調整が必要だ。

維新との関係と戦略的接近

一方、日本維新の会は、立憲・国民の3党がまとまるなら「話は聞く」と発言しており、戦略的中立の立場を維持している。維新は改革志向が強く、経済政策では国民民主党と近い考え方を持つため、政策協議次第では連携が現実化する可能性がある。

維新幹部の間でも「玉木氏のような現実主義者なら組める」との声が上がっており、今後の協議次第では“新中道連立”の中心人物として玉木氏が浮上する展開もあり得る。

「少数与党時代」の政権運営モデル

仮に玉木代表が首班指名選で勝利しても、連立の枠組み次第では少数与党内閣となる公算が高い。これは日本政治にとって新たなフェーズだ。玉木氏は番組内で「一つの党で過半数を取る時代はもう来ない」と指摘し、今後は与野党が協力し合う「多党合意型政治」へ移行すべきだと主張した。

これは単なる“数合わせ”ではなく、政策と理念で協力する新しい政治文化の模索である。実際、欧州諸国では複数政党が合意形成を重ねて政権を運営する「コアリション型民主主義」が一般化しており、玉木代表が描く構想もその延長線上にある。

政権交代は現実的か?

現時点では、野党連携が即座に政権交代につながるとは限らない。しかし、玉木代表の発言が象徴するのは「政権担当能力を持つ野党の誕生」であり、それは自民一強体制を揺るがす大きな一歩だ。仮に政権交代が実現しなくとも、次の総選挙に向けて“中道連立構想”が現実的な選択肢となる可能性は十分にある。

玉木代表が語る「安全保障」「エネルギー政策」への現実路線

国民民主党の玉木雄一郎代表は、番組内で最も力を込めて語ったテーマとして「安全保障」と「エネルギー政策」を挙げた。これらは、政権を担う上で“譲れない一線”であり、他党との連携を模索する中でも最優先の判断基準になると明言している。

特に玉木氏が強調したのは、「現行の安全保障法制と日米同盟の枠組みを維持する」という現実路線だ。立憲民主党が「安保法制は憲法違反」としているのに対し、玉木氏は「国の安全を守るために必要な法体系は維持すべき」と明確に述べている。

「国の運営はYesかNoか」 — 安全保障の“覚悟”

玉木氏はインタビューの中で次のように語っている。

「現行の安全保障体制を受け入れるのか、受け入れないのか。国の運営に関わる以上、それはYesかNoかで答えるべき問題だ。」

この言葉の背景には、同盟関係の不安定化がもたらすリスクへの強い危機感がある。例えば、立憲民主党の主張通りに安保法制を見直せば、日米・日豪・日英などの連携体制に支障が出る可能性がある。玉木氏はこれを「日本の存立に関わる重大な問題」として明確に線を引いた。

彼の主張は単なる右派的な安保論ではなく、「責任ある中道政治」の立場からのものだ。つまり、理想やスローガンではなく、現実の国際関係の中で日本が生き残るための合理的判断というわけである。

エネルギー政策で見せた“現実主義”

もう一つの焦点はエネルギー政策だ。立憲民主党が掲げる「原発ゼロ」方針に対し、玉木代表は「現実的なエネルギーミックスが必要」と主張している。

日本は電力価格の高騰、再エネ比率の伸び悩み、そしてカーボンニュートラルへの対応という3つの課題を抱えており、再エネと原発のバランスを取る現実路線が求められている。玉木氏は「安全を最優先にしながらも、原発再稼働を選択肢から排除しない」と明言。現実的かつ段階的なエネルギー転換を提唱している。

この発言は経済界からも評価が高く、日本商工会議所の幹部からは「現実を見据えた中道的判断」とのコメントも出ている。つまり、玉木代表の主張は、単なる野党ポジションではなく「政権を担うにふさわしい現実感」を示すものだ。

“理念より実務”へのシフト

玉木氏の政治姿勢を一言で表すなら「理念より実務」だ。理想を掲げることよりも、実際に政策を動かすことに価値を置く。この姿勢は、国民民主党のスローガン「対決より解決」にも通じている。

番組内でも玉木氏は「物価高や生活支援など、待ったなしの課題にどう答えるかが政治の責任だ」と述べ、政策実行力を前面に打ち出した。安全保障とエネルギー政策を軸に、彼が目指すのは“現実的中道政権”の実現である。

現実路線が支持を広げる理由

最新の世論調査(2025年10月・共同通信)では、国民民主党の支持率は6.8%と、前月比で2.3ポイント上昇。特に30〜50代の有権者から「現実的」「信頼できる」との声が増えている。これは、玉木氏が掲げる「安全保障と経済の両立」が共感を呼んでいる証拠だ。

「理想論では国は守れない」「現実的なリーダーが必要」という国民の声が、今の日本政治に変化を求めている。玉木雄一郎の現実路線は、そのニーズに確実に応えつつある。

多党時代の新ルールとは?玉木代表の描く新しい政治の形

自公連立の崩壊によって、日本の政治は「一強体制」から「多党時代」へと大きく転換しつつある。国民民主党の玉木雄一郎代表は、この流れを「日本政治の成熟」と捉え、「多党でも安定する新しいルールを作るべきだ」と提唱している。

番組『バンキシャ!』で玉木氏はこう述べた。

「多党時代が本格化していく中で、新しい政権運営や政治のルール・作法を作っていくきっかけにしたい」

この発言は、単なる希望的観測ではない。少数与党でも政治を前に進めるために、与野党が協調し合う「合意形成型の政治システム」へと移行すべきという具体的なビジョンを示している。

多党政治=不安定という思い込みを超えて

日本では「多党化=不安定」と見られがちだ。しかし玉木氏は、この考えを真っ向から否定する。彼が目指すのは、不安定さを克服し、複数政党が政策合意のもとで安定的に政権運営を行う“新しい日本型コアリション政治”だ。

欧州のドイツや北欧諸国では、複数政党が理念と政策で協力することで、長期的に安定した政治を維持している。玉木氏はこの「協議と責任の文化」を日本にも根付かせたいと考えている。

「対決」ではなく「協働」へ — 政治文化の転換

玉木代表は従来の「与党 vs 野党」という構図そのものを変えようとしている。彼の掲げるキーワードは「対決より解決」。これは国民民主党が一貫して訴えてきた理念でもある。

「法律や予算を通すために協力できる部分は協力する」という姿勢は、これまでの日本政治にはなかった柔軟な発想だ。党利党略ではなく、国民生活の安定を最優先に考えるという意味で、非常に実務的で現実的な政治姿勢だといえる。

国民目線で政治を再設計する

多党時代の政治運営において最も重要なのは、「国民が納得できる透明性」だ。玉木代表は、政策形成過程をオープンにし、与野党が公開の場で議論する仕組みを構築すべきと提案している。これにより、政治の信頼回復と合意形成のスピードアップを両立させる狙いがある。

また、経済・防衛・エネルギーといった国家戦略分野では「超党派の専門会議」を常設し、党派を超えて議論できる枠組みの創設も視野に入れているという。これが実現すれば、政策の継続性と一貫性が高まり、日本政治の安定化につながる可能性がある。

“新しい日本政治”への胎動

玉木雄一郎が描く未来像は、「多数決」ではなく「合意形成」を重視する新しい民主主義の形だ。多党化した国会を前提に、政権交代可能な体制を維持しつつ、安定的に国を運営する。そのための“政治のルール作り”が今まさに求められている。

「多党時代=混乱」ではなく、「多党時代=成熟」へ。玉木代表の提唱するビジョンは、分断の時代を乗り越えるための希望のシナリオである。

今後の焦点:11月以降の国会運営と首班指名選

衆議院の首班指名選は10月下旬以降に行われる見通しだが、その結果次第で政界再編が一気に進む可能性もある。玉木代表の「首相を務める覚悟」発言は、単なる政治的パフォーマンスではなく、次の政治秩序を切り拓く意思表明としての重みを持っている。

2025年、日本政治は新たな時代の扉を開けようとしている。多党の知恵と対話が日本の未来を形づくる、その最前線にいるのが国民民主党の玉木雄一郎代表である。

ディスカッション

コメント一覧

まだ、コメントがありません