「石破総理が辞任を決断|次期総裁選と日本政治の転換点」

政治状況の背景:参議院選挙での与党大敗と支持率低下

2025年7月20日に実施された参議院選挙は、日本の政治に大きな衝撃を与える結果となりました。自民党を中心とする与党は、選挙前から「厳しい戦い」と位置づけていましたが、予想を超える大敗を喫しました。これにより、与党は参議院での多数を失い、政権基盤が大きく揺らぐこととなりました。

今回の選挙結果の背景には、国民の間で広がる経済への不満や、外交政策への不信感がありました。特に、日米間の通商交渉で日本側が譲歩を余儀なくされる場面が続いたこと、さらに国内経済の停滞感が長引いたことが支持率の低下に直結しました。選挙戦では、野党が「暮らしの不安解消」「生活支援の拡充」といったスローガンを掲げ、国民の共感を得ることに成功したことも大きな要因です。

また、石破首相は「国民に寄り添う政治」を掲げて政権を運営してきましたが、物価上昇や地方経済の疲弊といった課題に十分に応えられなかったとの評価が広がりました。こうした中での選挙敗北は、国民からの「不信任」の表れとして受け止められ、政権への打撃は避けられませんでした。

さらに、自民党内部では「選挙に勝てない総裁では次の政権を維持できない」との声が高まり、いわゆる「石破おろし」の動きが加速する下地が出来上がっていました。選挙結果を受け、党内では次期リーダーを模索する動きが急速に強まり、首相の求心力は一気に低下していきました。

このように、参議院選挙の大敗は単なる数字上の議席減少にとどまらず、国民の信頼を失ったこと、党内の結束が大きく揺らいだことを意味しています。まさに、今回の選挙結果が石破首相の辞任決断に直結する大きな引き金となったのです。

党内圧力と辞任決断の経緯

参議院選挙での与党大敗は、自民党内に深刻な危機感を広げました。特に「選挙に勝てない総裁のままでは次の衆院選も危うい」という声が一気に強まり、党内の重鎮や中堅議員を中心に「石破おろし」の動きが加速していきました。議席を失った地方組織からも「地元で戦えない」との声が上がり、総裁交代を求める圧力は日に日に強まっていったのです。

石破首相自身は当初、続投の意向を明確にしていました。記者会見などでも「責任を果たし続ける」と繰り返し強調し、8月末に一部メディアで報じられた「辞任報道」についても強く否定しました。しかし、党内の動揺は収まらず、選挙後に開催された役員会や政策調整の場では、次第に首相に対する直接的な批判や異論が表面化するようになりました。

特に影響が大きかったのは、若手議員や当選回数の少ない中堅層からの声でした。彼らは次の選挙を目前に控え、自身の選挙区で「石破政権では勝てない」との声に直面しており、危機感を募らせていました。そのため、党内における首相支持の基盤は急速に失われていったのです。

さらに、連立を組む公明党からも懸念が示されました。支持母体である創価学会の一部からも「政権維持は困難」との意見が上がり、石破首相に対する信任は連立内でも揺らぎ始めました。こうした連立パートナーの態度変化は、自民党執行部にとっても無視できない重みを持っていました。

一方で、党内の一部からは「辞任を急ぐべきではない」との擁護論もありました。石破首相の実直な姿勢や安全保障分野での経験を評価する声は一定数存在しましたが、党全体の流れを止めるには至りませんでした。むしろ、擁護派の存在が逆に「党の分裂状態」を浮き彫りにする結果となり、石破首相の立場をより厳しいものにしました。

こうした背景の中で、石破首相は最終的に「党内の混乱をこれ以上長引かせることはできない」と判断しました。自らの続投が党内外の不安定要因となっている現実を受け入れ、辞任を決断したのです。これは石破首相にとって苦渋の選択であり、同時に自民党が新たな体制に移行するための大きな転換点となりました。

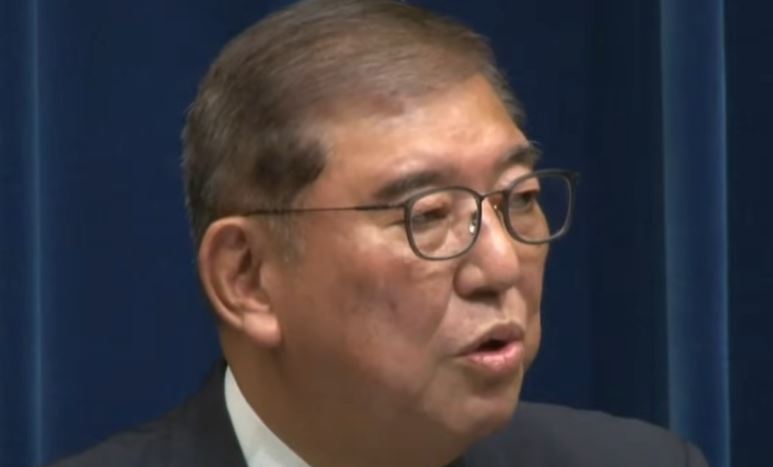

石破首相のこれまでの対応

石破首相は、これまで一貫して「責任を果たし続ける」という姿勢を崩しませんでした。参議院選挙での大敗直後も、記者会見や党内の会議で「厳しい結果を真摯に受け止めつつも、政権運営を続けることで責任を果たす」と語り、辞任の可能性を明確に否定してきました。

特に注目されたのは、8月末に一部メディアが「石破首相が辞任の意向を固めた」と報じた場面です。この報道は瞬く間に広がり、政界や国民の間に衝撃を与えました。しかし石破首相はその場で強い言葉をもってこれを否定し、「私は辞任する考えはない」と明言しました。この毅然とした態度は、一時的には党内外の動揺を抑える効果を持ちました。

石破首相が続投にこだわった背景には、自身の政治理念への強い思いがありました。彼は安全保障や地方創生を重視する政策を掲げ、国民の生活基盤を守ることを最優先と位置付けていました。そのため、選挙での敗北があったとしても「政策の継続こそが責任」であると信じていたのです。

また、石破首相は自民党内でも「誠実で説明責任を果たす政治家」として一定の評価を受けていました。党内の会議では常に丁寧な説明を行い、異論に対しても正面から向き合う姿勢を見せてきました。こうした姿勢は支持基盤を築く要因でもありましたが、同時に党内の派閥力学においては孤立を深める要因にもなりました。派閥に依存しないスタンスは一部からは歓迎されたものの、大勢を動かすには至らなかったのです。

しかし、現実的には参院選の敗北によって国民からの支持は大きく失われており、党内の不満も膨れ上がっていました。石破首相がいくら続投を主張しても、政治的な求心力を回復することは容易ではありませんでした。その結果、続投へのこだわりは次第に「現実から目を背けている」との批判に変わり、むしろ辞任圧力を強める要因となっていったのです。

こうした経緯を経て、石破首相はついに「続投は党内外に混乱をもたらす」との判断に至りました。これは、強い信念を持ちながらも現実を直視し、最終的に責任を取るという彼の政治姿勢を象徴する決断でもありました。

辞任表明の当日の動き

2025年9月7日、石破首相は最終的に辞任の意向を固め、同日午後6時に首相官邸で緊急の記者会見を行うことを決定しました。この動きは午前中から複数のメディアによって報じられ、政界全体に大きな波紋を広げました。官邸周辺は昼過ぎから慌ただしい空気に包まれ、記者会見に向けて国内外の報道陣が続々と詰めかける事態となりました。

当日の午前、石破首相は官邸で側近や党幹部と最終協議を行いました。ここで「辞任表明」という最終判断を下し、会見での発表内容や今後の党内スケジュールについて調整が行われました。特に焦点となったのは、自民党総裁選の日程を前倒しするかどうかという点であり、党内の混乱を最小限に抑えるための調整が急ピッチで進められました。

正午過ぎには、与党幹部が相次いで官邸を訪れ、首相に直接意見を伝える姿が目撃されました。その中には「辞任はやむを得ない」とする意見と、「最後まで責任を果たしてほしい」とする声が交錯しており、官邸内の緊張は極限に達していたといわれます。しかし最終的には、首相自身が「自らの判断で区切りをつける」と述べ、辞任を表明する意向を周囲に伝えました。

午後になると、官邸は厳戒態勢に入り、会見会場の設営や中継準備が進められました。テレビ各局は特別番組体制に切り替え、全国民が注目する中での会見が準備されました。これにより「石破政権の幕引き」が現実のものとなり、政界関係者だけでなく国民の間にも動揺が広がっていきました。

辞任表明当日の動きは、単なる政治的なスケジュール調整ではなく、政権交代の始まりを告げる歴史的瞬間として位置づけられます。その緊迫した一日は、石破首相の苦渋の決断を象徴するものとなりました。

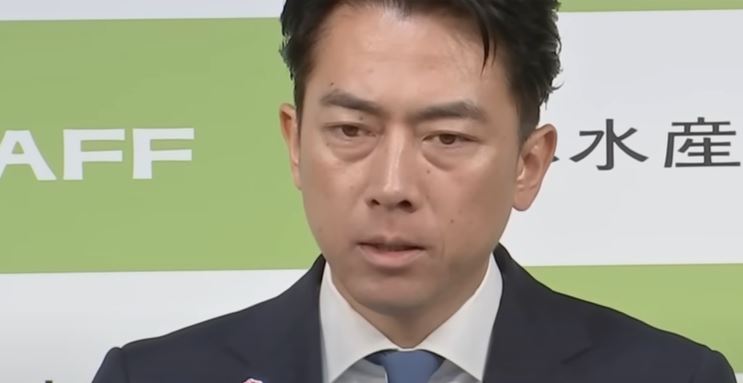

記者会見の内容と声明

2025年9月7日午後6時、石破首相は首相官邸で緊急記者会見を開き、正式に辞任の意向を表明しました。全国中継された会見の冒頭で、石破首相は深々と頭を下げ、国民に向けて「参議院選挙で示された民意を真摯に受け止める」と述べました。その言葉には、敗北の責任を自ら引き受ける覚悟がにじみ出ていました。

会見ではまず、参院選での大敗について「私の力不足であり、国民の期待に応えることができなかった」と総括。さらに「このまま政権を続けることは、国民にも党にも混乱をもたらす」との認識を示し、辞任を決断した理由を明確にしました。首相は「政治の安定を最優先に考えた」と強調し、決して逃げではなく責任を取る行動であることを強調しました。

また、記者からの質問に対しては冷静に対応しつつも、時折感情を押し殺すような表情を見せる場面もありました。特に「任期途中での辞任は無責任ではないか」と問われた際には、「無責任であることを最も恐れてきた。しかし、国民の信任を失ったまま政権を続けることこそ無責任である」と語り、強い口調で自身の決断を正当化しました。

辞任の時期については「新しい自民党総裁が選出され、後継首相が任命されるまでの間は責任を持って職務を全うする」と説明。政権移行を円滑に進める意向を表明しました。これにより、次期総裁選のスケジュール調整が直ちに焦点となり、党内外での議論が加速することになりました。

さらに石破首相は、これまで掲げてきた政策にも触れました。特に地方創生や防衛政策については「次の政権にもしっかりと引き継いでいただきたい」と語り、後継政権への期待をにじませました。一方で「私自身が国民の信頼を得られなかったことが最大の課題であり、深く反省している」と述べ、国民に対して改めて謝罪しました。

会見の最後に石破首相は「政治は誰のためにあるのかを常に問い続けてきた。今後も一議員として国民に寄り添う姿勢を貫きたい」と述べ、今後も議員として活動を続ける意向を示しました。この言葉は、首相という立場を降りた後も政治家として責任を果たし続ける決意を示すものであり、多くの国民に強い印象を残しました。

今後の政治展開

石破首相が辞任を表明したことにより、政界の焦点は一気に「ポスト石破」に移りました。自民党は速やかに総裁選の準備に入る見通しであり、党内外で次期リーダーをめぐる動きが活発化しています。総裁選の日程は前倒しされる方向で調整が進んでおり、早ければ数週間以内に新総裁が誕生する可能性も指摘されています。

次期総裁候補として有力視されているのは、岸田文雄前外相や河野太郎デジタル相など、既に総裁選で名前の挙がってきた面々です。また、若手や中堅の一部からは「世代交代」を求める声も強まっており、これまでにない混戦模様となる可能性があります。特に参院選での大敗を受けて「国民の信頼回復」が最重要課題とされる中、誰がその役割を担えるかが問われています。

自民党執行部としては、党内の混乱を最小限に抑え、迅速に新体制を整えることが求められています。過去の政権交代劇では党内の対立が長期化し、結果として支持率がさらに低下するケースも見られました。今回の総裁選では「スピード感」と「結束」が最大のテーマとなるでしょう。

一方で、野党側も政権交代の可能性を見据えて動きを強めています。立憲民主党や日本維新の会は、与党の混乱をチャンスと捉え、次期衆院選での勢力拡大を狙っています。特に「石破政権の限界」を強調しながら、自民党批判を強めていく戦略が見込まれます。これにより、政局全体が流動化し、次の衆院選に向けた動きは一層加速していくと考えられます。

外交面でも、首相交代は大きな影響を与える可能性があります。特に日米関係における通商交渉や安全保障協力については、政権の顔ぶれが変わることで方針転換が起こる可能性があります。アメリカをはじめとする各国も日本の動向を注視しており、新首相が国際社会でどのようなリーダーシップを発揮できるかが問われる局面となるでしょう。

このように、石破首相の辞任は単なる政権交代にとどまらず、日本政治全体の大きな転換点を意味しています。次期総裁選とその後の政権運営が、日本の将来に直結する重要な局面であることは間違いありません。

政権への影響と分析

石破首相の辞任表明は、日本の政権運営に大きな影響を与える出来事となりました。まず国内政策の面では、政権の継続性が途切れることで重要法案や予算の審議に遅れが生じる可能性があります。特に物価高騰への対策や少子化対策など、喫緊の課題に対して迅速な対応が求められている中で、政治の空白期間が長引くことは国民生活に直結する不安要素となります。

経済界からも懸念の声が上がっています。経団連をはじめとする主要経済団体は「政権の安定性が確保されなければ企業活動に影響が及ぶ」として、速やかな新体制の発足を求めています。株式市場でも政局の不透明感から一時的な下落が見られ、投資家心理にも影響を及ぼしました。このように、首相辞任は単なる政局の問題にとどまらず、経済活動全体に波及する事態となっています。

外交面でも注目すべき影響があります。日米関係では、特に通商交渉が大詰めを迎えている中での政権交代となり、交渉のスケジュールや方針に変更が生じる可能性があります。アメリカ側は新政権の交渉姿勢を慎重に見極めようとしており、日本にとっては外交的な信頼を損なわないかが大きな課題となるでしょう。また、中国や韓国との関係改善を模索していた矢先での辞任となり、東アジア外交にも不確実性が広がっています。

さらに政治学者や評論家からは、石破首相の辞任を「リーダーシップの限界」と分析する声も上がっています。石破氏は誠実な姿勢と丁寧な説明で一定の支持を得ていましたが、大きな選挙に勝てなかったことが最終的に致命傷となりました。日本の政治文化において「選挙の勝敗」が首相の評価を左右する現実が改めて浮き彫りになったといえるでしょう。

一方で、石破首相の辞任を「新しいリーダー登場の好機」と捉える向きもあります。特に若手や中堅の政治家にとっては、自らの存在感を示す絶好のチャンスとなり得ます。国民にとっても、次期政権がどのように国の方向性を示すのかが大きな関心事となるでしょう。

総じて、今回の辞任は「政権交代劇」の一幕にとどまらず、日本の政治構造や国民の政治意識に深い影響を与える出来事です。今後の展開次第では、日本政治のあり方そのものを大きく変える転換点になる可能性を秘めています。

まとめと展望

石破首相の辞任は、日本の政治にとって大きな転換点となりました。参議院選挙での大敗を受けての決断は、国民からの信任を失った政治リーダーが取るべき責任のあり方を示すものであり、同時に党内外に与える影響は計り知れません。国民にとっては、政権交代のスピード感と安定性が、生活や経済に直結する最重要課題となっています。

今後の展望としては、まず自民党総裁選が焦点となります。次期リーダーが誰になるのか、そしてその人物がどのような政策を掲げ、国民の信頼を取り戻すことができるのかが注目されます。世代交代を求める声や、外交・経済に強いリーダーを期待する声など、多様な意見が交錯する中で、党がどのように結束を見せられるかが問われるでしょう。

また、野党にとっても大きなチャンスの時期です。与党の混乱を背景に支持拡大を狙う動きが強まることは確実であり、次期衆院選に向けて政界全体が流動化していく可能性があります。特に国民が求めているのは「実効性のある政策」と「信頼できるリーダーシップ」であり、それを提示できた勢力が次の政局で主導権を握ることになるでしょう。

外交・安全保障の分野では、新首相の誕生が国際社会に与える影響も大きく、日米関係や東アジア情勢への対応が試金石となります。石破首相が残した課題を引き継ぎつつ、より効果的な戦略を示せるかが次期政権の評価を左右するはずです。

総じて、石破首相の辞任は「終わり」ではなく「始まり」とも言えます。新しいリーダーの登場と共に、日本政治がどのように再構築されるのか、国民は固唾をのんで見守っています。今回の出来事を契機に、政治が国民に寄り添い、信頼を取り戻す方向へと進むことができるかどうかが、これからの日本にとって最大の試練となるでしょう。

ディスカッション

ピンバック & トラックバック一覧

[…] 「石破総理が辞任を決断|次期総裁選と日本政治の転換点」 […]