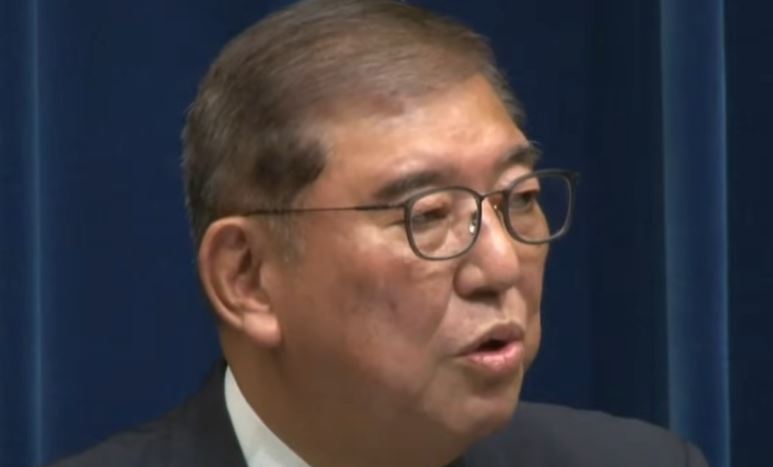

石破茂首相退陣で自民党総裁選へ 次期政権の行方と政策争点を徹底解説

石破茂首相の退陣表明の背景

石破茂首相が突如として退陣を表明したことは、日本の政治に大きな衝撃を与えました。今回の退陣は単なる政権交代ではなく、国内外の情勢や党内事情が複雑に絡み合った結果であり、その背景を理解することは今後の政治動向を読み解く上で不可欠です。

支持率低下と国民の不満

首相が退陣を決意した最大の要因のひとつは、支持率の低下です。就任当初こそ高い支持を得ていた石破政権でしたが、経済政策の停滞や物価高騰への対応不足、少子高齢化対策の遅れなどが国民の不満を高めました。特に生活に直結するエネルギー価格や食品価格の上昇に対して、政府の対応が十分ではなかったと感じる有権者が多く、支持率はじわじわと下落していきました。

党内対立とリーダーシップへの疑問

自民党内における対立も退陣の背景として見逃せません。石破首相は改革姿勢を前面に打ち出していましたが、派閥間の利害調整においては十分な成果を出せず、党内基盤が揺らぎました。特に安全保障政策や財政運営において、保守強硬派や財政規律派との対立が目立ち、党内での孤立感が強まっていきました。

外交課題と国際情勢の影響

さらに、外交面でも厳しい状況が続いていました。米中対立の激化やロシアとの関係悪化、韓国との歴史問題など、課題が山積する中で、日本のリーダーシップを十分に発揮できなかったとの指摘があります。特に、経済安全保障やエネルギー問題に関して、明確な戦略を打ち出せなかったことは国内外から批判を浴びました。

退陣決断のタイミング

石破首相が退陣を決断したタイミングも注目されます。総裁任期の途中で退くという異例の形は、自民党にとってもリスクを伴います。しかし、今後の政権運営を考えれば、混乱を最小限に抑えるために早期にバトンタッチすることが得策と判断したとみられます。この判断は、自身の政治的立場を守るというより、党の安定と政権運営の継続性を優先したものと考えられます。

石破政権の評価と残した課題

石破政権は、政策面で一定の成果を上げた部分もあります。防衛体制の強化や地方創生への取り組みなどは評価される一方で、経済再建や社会保障制度改革などの分野では課題を残しました。今回の退陣表明は、その課題を次期政権に引き継ぐ形となり、日本政治における大きな転換点となります。

まとめ

石破茂首相の退陣表明は、支持率低下、党内対立、国際情勢の複雑化といった複合的な要因が重なった結果でした。今回の決断は自民党の今後の方向性を大きく左右するものであり、次のリーダー選びにおいて国民と党内の双方が納得できる選択ができるかどうかが、今後の日本政治の安定を決める重要なポイントとなるでしょう。

自民党内の動きと総裁選実施の流れ

石破茂首相の退陣表明を受け、自民党内では速やかに次期体制を整えるための動きが加速しました。党執行部は混乱を最小限に抑えるべく、早期に総裁選を実施する方針を固めており、その背景には党内の権力構造や政権運営の安定を確保する狙いがあります。

自民党執行部の初動

退陣表明直後、自民党執行部は緊急会合を開き、政権空白を避けるための対応策を議論しました。党内には「長期の空白は政権不安を招く」との懸念が強く、できるだけ早く新総裁を選出することが最重要課題と位置づけられました。特に経済対策や外交課題が山積する中、リーダー不在は国益を損なう恐れがあるため、迅速な対応が求められています。

早期総裁選を決めた理由

早期実施の決定にはいくつかの理由があります。第一に、首相の任期途中での退陣は政権への信頼を揺るがす可能性があり、党の支持率低下を最小限に食い止める必要があること。第二に、来年予定されている国政選挙に備え、早期に新しいリーダーを立てて党の体制を整える必要があること。そして第三に、党内の権力闘争を長引かせず、できるだけ早く方向性を示すことが求められている点です。

総裁選のスケジュール感

総裁選は通常、党大会や党員投票を伴う形で行われますが、今回のような緊急時には特別措置が取られる場合があります。報道によれば、自民党は数週間以内に候補者を確定し、1か月以内に新総裁を選出する方向で調整を進めているとのことです。これにより、政権の空白期間を可能な限り短縮し、国内外に安定感を示すことが狙われています。

派閥間の駆け引き

総裁選実施をめぐって、各派閥の思惑が交錯しています。大派閥を中心に「次期政権の主導権を握りたい」という思惑が強く働き、候補者選びや推薦人集めに奔走する姿が目立ちます。一方、中堅・若手議員の間では「世代交代」を求める声も強く、総裁選を通じて党の刷新を図るべきだという主張が出ています。このように、総裁選は単なるリーダー選びではなく、党の今後の方向性を左右する大きな意味を持つものとなっています。

党員・国民世論の影響

今回の総裁選においては、党員投票の有無が大きな焦点となります。党員の意向を反映させるかどうかによって、結果の正当性や党の支持基盤に大きな影響を与えるためです。特に国民世論を無視した形で総裁が選出されれば、政権発足直後から厳しい批判にさらされる可能性があります。そのため、執行部は「スピード」と「民主性」の両立をどのように図るか、難しい判断を迫られています。

政権の安定と選挙への影響

新総裁の選出は、そのまま次期首相の誕生につながります。したがって、自民党にとっては単なる人事ではなく、次期国政選挙の行方を左右する極めて重要な局面です。もし党内の調整が不十分であれば、分裂含みの選挙となり、野党にとって追い風となる可能性も否定できません。逆に、党内が結束して新リーダーを押し立てることができれば、政権基盤を強化し、選挙戦を有利に運ぶことができます。

まとめ

自民党が早期に総裁選を実施する背景には、政権の安定確保、党内の権力闘争の収束、そして選挙対策といった複数の要素があります。派閥間の駆け引きや党員投票の取り扱いなど、まだ不透明な部分も残されていますが、いずれにせよ新たなリーダーを選び出すプロセスは、日本政治にとって大きな節目となります。今後の展開は、国民の関心とともに国内外からも注視されることは間違いありません。

石破首相が出馬しない決断の意味

石破茂首相が自民党総裁選に出馬しない意向を表明したことは、党内外に大きな衝撃を与えました。通常、現職首相であれば再選を目指して立候補するのが通例ですが、今回は異例の判断となりました。この決断の裏には、党内力学や国民世論、さらには自身の政治的立場に関わる複雑な要因が絡んでいます。

現職首相としての異例の対応

歴代の首相の多くは、総裁任期が来れば再選を目指すのが一般的です。しかし石破首相は、任期途中で退陣を表明しただけでなく、後継を決める総裁選への立候補を辞退しました。これは「自身の責任を全うするためには、新しいリーダーに政権を委ねるべきだ」との判断に基づいていると考えられます。現職の地位を利用して権力を維持するのではなく、潔く退く姿勢は、一定の評価を得る一方で「投げ出し」との批判も招いています。

党内への配慮とバランス

石破首相が出馬を辞退した背景には、党内の力学も大きく関係しています。自民党内では既に複数の有力候補が次期総裁を目指して動き始めており、もし首相自身が立候補すれば激しい派閥抗争に発展しかねません。石破首相は党内分裂を避け、できるだけ円滑に次期政権へと移行するため、あえて身を引く判断をしたと見られています。この行動は「党の安定を優先した英断」との評価もあれば、「リーダーシップの欠如」と受け止める声もあり、賛否が分かれています。

国民世論を意識した決断

世論調査では石破首相への支持は低下傾向にあり、再選を目指しても勝算が乏しい状況でした。国民からの信任を十分に得られないまま政権を継続することは、政治の停滞や不安定化につながります。そのため首相は「世論の声を尊重する」という形で身を引くことを選んだと解釈できます。これは国民との距離感を重視した政治姿勢の表れとも言えます。

石破派の今後の立ち位置

首相が出馬しないことで、石破派は党内で微妙な立場に置かれることになりました。これまで派閥の存在意義は「首相を支える」という点にありましたが、その柱を失った今、次期総裁候補を誰に支持するのかが焦点となっています。石破派が一丸となって特定の候補を支持するのか、それとも分散して影響力を行使するのかによって、総裁選の結果に大きな影響を与える可能性があります。

「出馬しない」という選択の政治的意味

石破首相の出馬辞退は、単なる政界引退ではなく、政治戦略の一環とも解釈できます。政権を一度譲ることで、党や国の方向性が安定するのを見守りつつ、将来的な復帰の可能性を残す狙いがあるかもしれません。また、潔く退くことで政治家としての評価を高め、次世代のリーダー育成に影響を与えることも視野に入れていると考えられます。

世論とメディアの反応

石破首相の決断に対して、メディアや有権者の反応は分かれています。「責任を取った潔い決断」と評価する声がある一方で、「最後まで責任を果たさずに逃げた」という厳しい批判も存在します。特に経済政策や外交課題が未解決のまま残されていることから、不満を抱く層も少なくありません。こうした評価の分かれ方は、今後の石破派や本人の政治的キャリアにも影響を与えるでしょう。

まとめ

石破首相が総裁選に出馬しない決断を下したことは、党内力学の調整、国民世論への配慮、そして自身の政治戦略という複数の要素が絡み合った結果です。この判断は党内外に波紋を広げるとともに、次期政権の立ち上げや自民党の結束に大きな影響を与えることになります。今後、石破派がどのように動くのか、また本人が政治の舞台でどのような役割を果たしていくのかが注目されます。

有力後継候補の顔ぶれ

石破茂首相の退陣表明を受け、自民党内では早くも次期総裁選に向けた動きが活発化しています。党内の各派閥が候補者を擁立しようと水面下で動く中で、複数の有力政治家の名前が浮上しており、今後の政局を左右する存在となっています。ここでは、次期首相候補として注目される議員の顔ぶれを整理し、それぞれの特徴や強み、課題について解説します。

① 派閥の領袖クラスの候補

まず注目されるのは、党内最大派閥を率いる大物議員です。豊富な政治経験と強固な党内基盤を持つ彼らは、政権を安定的に運営する能力が期待されています。これまで内閣の重要ポストを歴任してきた実績もあり、「安心感のあるリーダー」として評価されている一方、世代交代を求める声がある中で「古い政治の象徴」との批判もつきまといます。

② 改革派・若手リーダー

次に名前が挙がっているのが、40〜50代の中堅・若手議員です。彼らは世代交代の象徴として注目され、特に若い党員や国民からの支持を集めています。SNSを積極的に活用した情報発信や、地方創生、デジタル化などの政策を前面に押し出し、「新しい自民党」をアピールしています。しかし、実績の少なさや経験不足を懸念する声もあり、派閥横断的な支持を得られるかが課題です。

③ 政策通としての実力派

一方、政策に精通した実力派議員も有力候補とされています。経済政策、安全保障、財政再建など幅広い分野に明るく、官僚や専門家からの信頼も厚い存在です。彼らは「実務型リーダー」として安定感を持ち味とする一方で、国民からの知名度が低いことがハンディキャップとなっています。総裁選は知名度も勝敗を分ける重要な要素であるため、メディア戦略が鍵を握ると見られます。

④ 女性リーダーの可能性

今回の総裁選では、女性議員の名前も取り沙汰されています。自民党における女性首相誕生の可能性は常に注目されてきましたが、ジェンダー平等や多様性を求める時代の潮流を受けて、国民からの期待も高まっています。特に社会保障や教育、子育て支援政策に力を入れてきた女性議員は、生活者目線の政治を実現できるリーダーとして評価されています。ただし、党内基盤の弱さや保守派からの反発が課題となる可能性があります。

⑤ 石破派との連携を視野に入れる候補

石破首相が出馬を辞退したことにより、石破派の動向が次期総裁選の大きなカギを握ります。石破派との連携を模索する候補者は少なくなく、支持を取り付けることで有利に立つ可能性があります。石破派が一枚岩で動くのか、それとも分裂して他派閥に散るのかによって、候補者の勝敗は大きく左右されるでしょう。

候補者の強みと弱み

- 大物候補:経験豊富で安定感があるが「古い体質」との批判。

- 若手候補:新鮮さと改革姿勢で人気があるが経験不足。

- 政策通:実務能力が高いが国民的な知名度に欠ける。

- 女性候補:多様性の象徴として期待されるが党内基盤が弱い。

まとめ

有力後継候補の顔ぶれを見ると、それぞれに強みと課題が存在しており、一筋縄ではいかない総裁選となることが予想されます。派閥の力学、国民世論、石破派の動向がどのように絡み合うかによって、次期リーダーの姿は大きく変わるでしょう。誰が総裁に選ばれるにせよ、その人物には国内外の難題を乗り越える強いリーダーシップが求められることは間違いありません。

政策面での争点

自民党総裁選では、単なるリーダー選びではなく、日本の今後を左右する重要な政策論争が展開されます。経済、財政、外交、安全保障、社会保障など、国民生活に直結する課題が山積しており、候補者たちがどのようなビジョンを示すのかが注目されます。ここでは、次期政権における主要な政策争点を整理します。

経済政策と財政再建

最も大きな争点の一つが経済政策です。長引く物価高や円安の影響で国民生活は厳しさを増しており、賃金の引き上げや消費拡大につながる施策が求められています。候補者によっては積極的な財政出動による景気刺激策を訴える一方で、財政規律を重視し、将来的な増税を視野に入れる意見もあります。特に、国の借金が膨らみ続ける中で「成長と財政健全化をいかに両立させるか」が最大の課題となります。

安全保障と防衛政策

安全保障も大きな争点です。中国や北朝鮮による軍事的脅威が増す中で、自衛隊の防衛力強化や同盟国との連携が不可欠とされています。一部候補は防衛費の大幅増額を主張しており、NATO諸国並みの水準に引き上げるべきだとの意見もあります。一方で、財政負担の増大や周辺国との関係悪化を懸念する声も強く、バランスの取れた議論が求められています。

外交と国際関係

米中対立の激化、ロシアの動向、韓国との歴史問題など、日本外交は難題を抱えています。候補者の中には対米関係を最優先する姿勢を示す者もいれば、独自の外交路線を模索する声もあります。経済安全保障やエネルギー問題も外交の重要テーマとなっており、各候補がどのような戦略を描くのかが注目されます。

社会保障と少子化対策

少子高齢化は日本社会の構造的課題であり、次期政権が避けて通れない争点です。年金や医療制度の持続可能性をどう確保するか、子育て支援をどこまで拡充するかは国民にとって切実な問題です。ある候補は「子育て支援の大胆な拡充」を訴えており、教育無償化や育児休業制度の強化を掲げています。一方で、社会保障費の増大が財政を圧迫している現状に対し、改革や効率化を重視する立場もあります。

エネルギー政策と環境問題

エネルギー政策も重要な論点です。再生可能エネルギーの拡大、原発再稼働の是非、そしてカーボンニュートラルの実現に向けた道筋について候補者の考えは分かれています。特にエネルギー価格の高騰が国民生活に直結しているため、現実的かつ持続可能なエネルギー政策を打ち出せるかどうかが評価の分かれ目となります。

デジタル化とイノベーション

デジタル化の推進やイノベーション促進も次期政権の課題です。行政のデジタル化、スタートアップ支援、AIや量子技術といった先端分野の育成は、日本の国際競争力を高める上で欠かせません。候補者の中には「デジタル庁の機能強化」を掲げる声や「地方と都市のデジタル格差解消」を訴える声もあり、国民生活の利便性向上と産業競争力強化が期待されています。

候補者ごとのスタンス比較

| 争点 | 積極財政派候補 | 財政規律派候補 |

|---|---|---|

| 経済政策 | 財政出動による景気刺激 | 増税含みで財政再建重視 |

| 安全保障 | 防衛費大幅増額を主張 | 財政とのバランスを重視 |

| 社会保障 | 子育て支援の大幅拡充 | 制度改革と効率化を重視 |

| エネルギー | 再エネ推進と原発活用 | 再エネ重視で慎重姿勢 |

まとめ

次期自民党総裁選の政策争点は、経済から安全保障、社会保障、エネルギーまで多岐にわたります。候補者たちがどのように国民生活に寄り添い、現実的な解決策を提示できるかが最大の焦点となります。国民にとっては、単なる「顔のすげ替え」ではなく、具体的な政策ビジョンを示せるリーダーを選べるかどうかが問われる重要な局面となるでしょう。

次期政権への期待と国民の反応

石破茂首相の退陣表明を受け、次期政権に対する国民の関心は急速に高まっています。支持率低下や政策課題の停滞に直面した現政権から、新しいリーダーへのバトンタッチにより「政治刷新」が実現するのではないかと、多くの有権者が期待を寄せています。一方で、国民の目は厳しく、単なる顔ぶれの変更にとどまらず、具体的な政策ビジョンが示されることを強く求めています。

世論調査に見る国民の声

各種世論調査では、石破首相の退陣表明に「妥当だ」と回答する割合が半数を超えています。理由としては「支持率の低下を受けた自然な判断」「新しいリーダーに託すべき」という意見が目立ちます。また、次期政権に求める課題として最も多いのが「経済再建」と「物価高対策」であり、国民生活に直結するテーマが強く意識されています。

次期政権に求められる政策

- 経済再建:実質賃金の改善、物価安定策、中小企業支援

- 少子化対策:子育て支援の充実、教育費負担の軽減

- 社会保障:年金や医療制度の持続可能性の確保

- 安全保障:防衛力強化と外交的解決のバランス

- エネルギー政策:電気料金の安定、再エネ拡大と原発の是非

これらはすべて国民生活に直結しており、次期政権は国民の安心と将来への希望を生み出せるかが最大の焦点となります。

「政治刷新」への期待

国民の多くは、単なる政策修正ではなく「政治文化そのものの刷新」を期待しています。具体的には、透明性の高い政治運営、派閥政治からの脱却、若手や女性の積極登用などが求められています。これらは国民の政治不信を払拭するカギであり、新政権がどのように実現していくかが注目されます。

有権者の不安と慎重な見方

一方で、不安の声も少なくありません。「総裁選が派閥の権力争いに終わるのではないか」「具体的な政策よりも人気取りに走るのではないか」といった懸念が根強くあります。また、外交・安全保障をはじめとする国際課題に対し、次期政権が安定感を発揮できるのかについても慎重な見方が広がっています。

若年層と高齢層で分かれる期待

世代によって期待の内容も異なります。若年層は「雇用の安定」「教育費負担の軽減」「デジタル化による利便性向上」に関心が強く、高齢層は「年金」「医療・介護サービスの拡充」を求めています。次期政権は、こうした世代間のニーズをバランス良く取り入れ、共感を得られる政策を提示する必要があります。

メディアとSNSの影響

現代においては、メディア報道やSNSの影響力も無視できません。候補者の発言や姿勢は瞬時に拡散され、支持や批判の声が広がります。特に若い世代はSNSを通じて政治に接することが多く、次期総裁候補がいかにデジタル世論に対応できるかが選挙結果を左右する可能性もあります。

まとめ

次期政権に対する国民の反応は「刷新への期待」と「権力闘争への不安」が交錯しています。国民が求めているのは、新しい顔ではなく具体的なビジョンと実行力です。次期総裁選において、候補者たちがどのように国民生活の課題に応え、信頼を取り戻せるのかが、日本政治の安定と未来を決定づける重要なポイントとなるでしょう。

国際社会への影響

石破茂首相の退陣表明と自民党総裁選の実施は、日本国内だけでなく国際社会にも大きな影響を与えます。日本は世界第3位の経済大国であり、アジア太平洋地域における安全保障の要でもあるため、そのリーダー交代は各国にとって注視すべき出来事です。ここでは、主要国や国際社会が今回の政局をどのように受け止めているのか、また次期政権に求められる国際的な役割について整理します。

米国との関係

日米同盟は日本外交の基軸であり、首相交代は米国政府にとっても大きな関心事です。特に、中国の台頭や北朝鮮の核・ミサイル問題に直面する中で、日米間の緊密な連携が欠かせません。米国は次期首相に対し、防衛力強化や経済安全保障での協力を強く期待しており、総裁選の結果によっては日米関係の方向性に変化が生じる可能性があります。

中国との関係

中国にとって日本の政権交代は、経済・安全保障両面で影響を及ぼす要因です。尖閣諸島をめぐる対立や経済依存の深さを背景に、次期政権がどのような対中姿勢を取るかが注目されています。強硬な姿勢を示す候補が選ばれれば日中関係は一層緊張する可能性があり、逆に経済協力を重視する候補が勝利すれば、安定化に向けた対話が進むことも期待されます。

韓国との関係

韓国との関係は歴史問題や安全保障をめぐる対立で不安定な状況が続いています。次期首相が関係改善を重視する姿勢を示せば、経済や人的交流の拡大が期待される一方、歴史認識問題を軽視すれば摩擦が続くことになります。特に米国が日韓関係の改善を求めている現状では、次期政権の対韓外交が注目されます。

ロシアとの関係

ロシアとの関係はウクライナ情勢を背景に冷え込んでおり、制裁の継続や北方領土問題の停滞が課題となっています。次期首相が対ロ外交でどのような方針を打ち出すかは、日本の国際的な立場に影響を与えるでしょう。特にエネルギー分野での依存度をどう調整するかが重要なテーマとなります。

国際機関・多国間協力への影響

日本は国連やG7、G20などの国際枠組みにおいて重要な役割を担っています。首相交代によって日本の外交姿勢が不透明になれば、国際社会における日本のリーダーシップに一時的な空白が生じる可能性があります。一方で、新首相が積極的に国際協力に取り組む姿勢を示せば、日本の存在感を高める契機にもなり得ます。

経済への国際的影響

日本の政治の安定性は、世界経済にも直結します。円相場や株式市場は政局の動向に敏感に反応しており、首相交代による不安定要素は国際金融市場に波及する可能性があります。逆に、新政権が明確な経済政策を打ち出せば、海外投資家に安心感を与え、日本経済への信頼が回復することも期待されます。

国際社会の反応の整理

| 国・地域 | 主な関心 | 期待・懸念 |

|---|---|---|

| 米国 | 日米同盟、防衛力強化 | 協力深化を期待、不安定化を懸念 |

| 中国 | 経済協力、領土問題 | 対立激化か安定化か分岐点 |

| 韓国 | 歴史問題、安保協力 | 関係改善への期待と不信感 |

| ロシア | 制裁、北方領土 | 対ロ姿勢次第で関係停滞 |

| 国際機関 | 日本のリーダーシップ | 空白期間の懸念と積極関与への期待 |

まとめ

石破首相の退陣と総裁選は、日本国内だけでなく国際社会に大きな影響を与える重要な出来事です。米国や中国をはじめとする主要国は、日本の新リーダーがどのような外交・安全保障方針を打ち出すのかを注視しています。次期政権には、国内課題への対応だけでなく、国際社会において安定感とリーダーシップを示すことが強く求められています。

今後の展望と注目点

石破茂首相の退陣表明を受け、自民党総裁選と次期政権の行方に日本国内外の注目が集まっています。今後の展望を整理することで、日本政治がどのような方向に進むのかを展望することができます。ここでは、総裁選の行方、次期政権の課題、そして長期的な日本政治への影響を考察します。

総裁選の行方

総裁選は、自民党内の派閥力学と国民世論の双方が結果を左右します。大派閥の領袖が主導権を握る可能性は依然として高い一方で、世代交代や改革を求める声が強まっており、中堅・若手や女性候補が躍進する可能性も否定できません。石破派がどの候補を支持するかは依然として最大の焦点であり、その動向次第で総裁選の勝敗が大きく変わることになります。

新政権に課される短期的課題

- 経済再建:物価高への対応、賃金上昇の実現

- 外交・安全保障:米中対立や北朝鮮問題への対応

- 社会保障:年金・医療制度の安定化

- 選挙対策:次期国政選挙に向けた党内結束

新首相には、就任直後から国内外の厳しい課題に迅速かつ的確に対応するリーダーシップが求められます。

長期的な日本政治の方向性

総裁選の結果次第で、日本政治の方向性は大きく変わる可能性があります。大物候補が勝利すれば「安定と継続」が前面に出され、漸進的な改革が進められるでしょう。一方で、若手や改革派候補が勝利すれば「刷新と変革」が強調され、派閥政治からの脱却や新しい政策アプローチが打ち出されることが期待されます。

国民の視点からの注目点

国民が特に注目しているのは、「生活が良くなるかどうか」という実感です。経済や物価対策、社会保障、教育・子育て支援など、身近な課題にどのように応えていくかが次期政権の評価を大きく左右します。国民が求めているのは単なる政権交代ではなく、確かな成果を伴う政治改革です。

国際社会からの注目点

米国、中国、韓国、ロシアといった主要国はもちろん、国際機関も日本の新政権に注目しています。経済安全保障や気候変動対策、国際秩序の維持といった課題において、日本がどのようなリーダーシップを発揮するかは、国際社会にとっても重要です。次期政権が外交に積極的に関与できるかどうかが、日本の地位を左右するでしょう。

メディアと世論の動向

総裁選と新政権発足のプロセスにおいて、メディア報道と世論調査は大きな役割を果たします。候補者の言動や政策提案は即座に評価され、支持率に反映されます。特にSNSを通じた情報拡散は選挙戦の行方に大きな影響を与える可能性があり、候補者がどれだけ国民と双方向でコミュニケーションを取れるかが問われます。

まとめ

石破茂首相の退陣表明は、日本政治における大きな転換点となりました。今後の総裁選と次期政権には、国内外の厳しい課題に応える強いリーダーシップが求められます。国民の生活に寄り添いながら、国際社会における日本の存在感を高められるリーダーが選ばれるかどうかが、日本の未来を決定づける鍵となるでしょう。

注目点は以下の3つに集約されます。

- 総裁選でどのようなリーダーが選ばれるか

- 新政権が短期的課題にどのように対応するか

- 長期的に日本政治を刷新できるかどうか

これらのポイントを踏まえ、今後の日本政治の行方は国民と国際社会の両方にとって大きな意味を持ちます。次期政権には「安定」と「改革」の両立が強く求められるでしょう。

ディスカッション

ピンバック & トラックバック一覧

[…] 石破茂首相退陣で自民党総裁選へ 次期政権の行方と政策争点を徹底解説 […]