石破政権の危機:解散示唆で党内反発 総裁選前倒し論の行方を徹底分析

いま何が起きているのか—タイムラインと論点整理

石破政権は、総裁選の前倒し論が全国の党組織や閣内から広がる中で、 首相自らが「解散」を示唆するという極めて異例の対応を見せました。 しかし、この動きは党内の結束を高めるどころか、かえって反発を招き、 「石破おろし」の動きを加速させる結果となっています。ここでは、 直近1週間のタイムラインを整理しながら、主要な論点を明確にしていきます。

直近1週間の主な動き(9月2日〜9月8日)

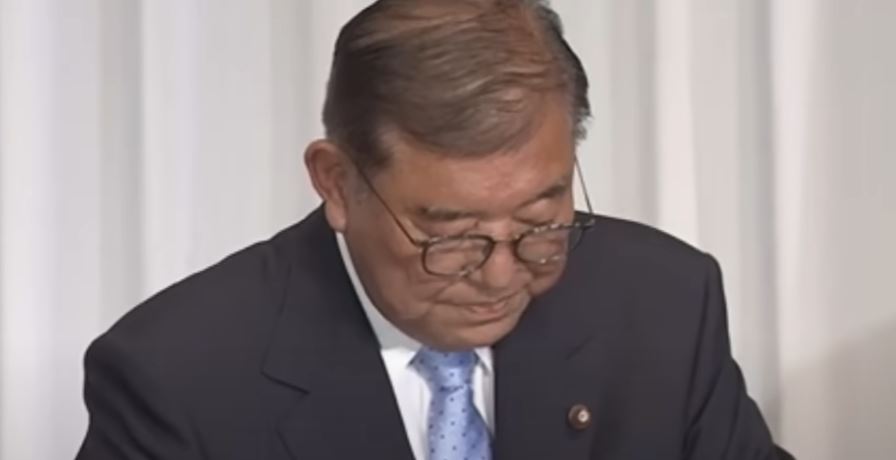

- 9月2日: 森山裕幹事長が辞任の可能性に言及。政権中枢からの亀裂を象徴する発言として注目された。

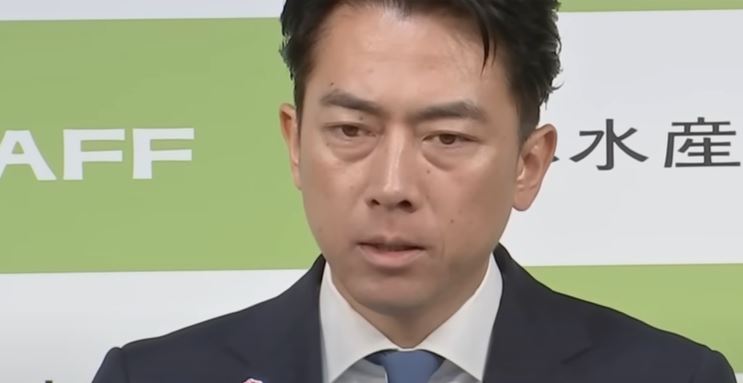

- 9月5日: 鈴木馨祐法務大臣が総裁選の前倒し実施を求める発言を行い、閣内からも異論が表面化。

- 9月6日: 地方組織から「前倒し要求」が続々と表明され、10都道県が公式要望、さらに3県が検討を進めていると報じられる。

- 9月7日: 首相は「解散」の可能性に言及し、党内の緊張が一気に高まる。

- 9月8日(予定): 自民党執行部が総裁選の前倒し可否について最終的な判断を行う見通し。政権の命運を左右する重大局面。

石破首相の「解散」示唆の狙いと波紋

解散権は首相に与えられた強大なカードですが、同時に「伝家の宝刀」の乱用は 政治的な反発を招くリスクが高いものです。石破首相が解散を示唆した背景には、 党内の反発を牽制し、自らの主導権を確保する狙いがあるとみられます。 しかし党内では「脅しに過ぎない」「無責任」との声も広がり、 却って求心力を損なう逆効果となる可能性が強まっています。

ボトルネックとなる要素

現在の局面で重要なのは、以下の3点です:

- 党則: 自民党総裁選の実施時期をどのように変更できるか。党則の解釈と前例が焦点となっている。

- 国会会期: 秋の臨時国会の召集と、補正予算の編成スケジュール。解散や総裁選の前倒しは、これらと不可分に結びついている。

- 補正予算: 経済対策の実行を遅らせることへの懸念。市場は神経質に反応しており、長引く政局混乱は為替や金利に直結する。

まとめ

石破政権をめぐる現状は、単なる政局争いにとどまらず、党の統治能力や 政策遂行力を大きく揺るがすものとなっています。直近のタイムラインを踏まえると、 解散示唆は政権延命のためのカードというよりも、むしろ不安定要因として作用しており、 9月8日に予定される党内判断が政権の存続を決定づける分岐点になることは間違いありません。

「解散示唆」は有効か—法制度・タイミング・世論の三点チェック

石破首相が示唆した「解散」は、党内反発を抑え込むための政治的カードとして 注目されています。しかし、この手法は果たして有効なのでしょうか。本章では、 解散権の法的枠組み、解散のタイミングが持つ意味、そして世論がどう受け止めているのかを、 三つの観点から徹底的に検証します。

1. 解散権の法的枠組みと歴史的前例

日本国憲法第7条および第69条は、衆議院解散の根拠を定めています。形式的には天皇の国事行為ですが、 実質的には首相の専権事項として行使されてきました。過去には「追い込まれ解散」や「サプライズ解散」と 呼ばれるケースが多く、必ずしも政権側が有利な状況で解散してきたわけではありません。

代表例としては、細川政権の総辞職直前の解散断念や、小泉純一郎首相による郵政解散などが挙げられます。 後者は「国民に信を問う」という大義を伴った成功例でしたが、前者は求心力喪失を露呈した失敗例として記憶されています。 石破政権が今、同じ轍を踏むのか、それとも大胆な戦略を取るのかが問われています。

2. タイミングの問題—政治的コストと大義

解散の是非は、タイミングによって評価が大きく変わります。現在の石破政権は、 衆参での選挙連敗や地方選での苦戦を背景に、党内外から強い不満を浴びています。 この状況で解散を行えば「自らの延命のため」と映り、政治的コストが跳ね上がります。

一方で、経済対策と補正予算の編成という差し迫った政策課題が存在します。 解散に踏み切れば、これらの政策遂行は大幅に遅れることになり、 市場や国民生活への悪影響は避けられません。加えて、与党内で選挙準備が整っていない議員にとっては、 「突然の解散」は生命線を脅かす行為として強い反発を招きます。

3. 世論の受け止め方—「解散風」は逆効果か

世論調査では、解散そのものに前向きな声は決して多くありません。特に「政治的な駆け引きとしての解散」は、 有権者から冷ややかに見られる傾向があります。朝日新聞などの世論分析でも、 「政権延命のための解散」はむしろ政権の信頼性を下げるとの指摘が目立ちます。

また、SNSやネット世論の反応を見ても、 「解散をちらつかせるのは脅しに過ぎない」「政策論争から逃げている」といった批判が広がっており、 首相の意図とは逆に求心力を低下させるリスクが大きいといえるでしょう。

まとめ

石破首相による「解散示唆」は、法的には可能であり、過去の前例に照らしても十分に行使できる権限です。 しかし、現状のタイミングでは政治的コストが極めて高く、 世論からの支持も期待できないことから、戦略としては逆効果となる可能性が強いと言えます。 本来、解散は「国民に信を問う」ための最終手段であり、 党内抗争の火消し道具として使うことはリスクの方が大きいと考えられます。

党内力学の実相—主流・反主流・役員人事の震源地

石破政権の最大の弱点は、党内における求心力の低下です。選挙での連敗や 政策遂行の停滞を背景に、主流派と反主流派の対立は激化しつつあります。 特に、幹事長をはじめとする党三役の去就は、政権の命運を左右する重要な焦点となっています。

連敗が生んだ亀裂—衆院・都議選・参院選の影響

石破政権は直近の選挙で立て続けに敗北を喫しました。衆院補選、東京都議選、そして参院選での苦戦は、 「選挙の顔」としての首相への信頼を著しく損なっています。与党議員にとって、 選挙に勝てるリーダーかどうかは最も重要な指標であり、この部分の信頼を失うことは致命的です。

特に地方議員や若手議員にとっては、次期選挙での生き残りが直接の課題であり、 石破首相の求心力低下はそのまま自身のリスクとなります。そのため、 「前倒し総裁選」への支持が広がる下地となっているのです。

幹事長辞任示唆の意味—ドミノの起点となるか

9月2日、森山裕幹事長が辞任の可能性を示唆したことは、政権に大きな衝撃を与えました。 幹事長は党運営の実務を担う要であり、その辞任は組織の安定性を大きく揺るがします。

幹事長が退陣すれば、次は総務会長や政調会長といった他の党三役にも波及し、 「連鎖的辞任」につながる恐れがあります。これは単なる人事問題にとどまらず、 政権の基盤そのものを崩壊させる引き金となりかねません。

キングメーカーの動きと前倒し論の結節点

自民党内には、依然として大きな影響力を持つ長老・実力者が存在します。麻生派をはじめとする有力派閥の領袖たちは、 表向きは「挙党一致」を呼びかけつつも、裏では前倒し総裁選の準備を進めているとされます。

これらの実力者たちにとって重要なのは、自らの影響力を次の政権にどうつなげるかという点です。 そのため、石破政権が弱体化したタイミングでの「前倒し論」は、派閥の力学と合致するものとなっています。 この結果、党内の「政権交代待望論」が一層現実味を帯びることになりました。

まとめ

石破政権を取り巻く党内力学は、すでに主流と反主流の対立構造に明確に分かれています。 幹事長辞任示唆はドミノの起点となり、キングメーカーたちの動きは「前倒し総裁選」を後押ししています。 選挙に勝てるかどうかという一点で首相への信頼が揺らいでいる現状では、 党内の結束を取り戻すのは容易ではなく、今後の人事や派閥力学が政局の行方を大きく左右するでしょう。

地方組織と草の根—「前倒し要求」はどこまで広がったか

石破政権を揺るがすもう一つの要因は、地方組織からの強い「総裁選前倒し要求」です。 地方の自民党組織は、国政選挙だけでなく、県議選・市町村議選を控えた現場の声を反映しており、 首都圏や大都市だけでなく地方全体で政権への不満が高まっていることを示しています。 ここでは、地方組織の動向と、その背景にある草の根レベルの力学を掘り下げます。

10都道県が公式要望、3県が検討

報道によれば、すでに10の都道県連が「総裁選前倒し」を正式に求め、 さらに3県連が検討を進めているとされます。これほど多くの地方組織が一斉に声を上げるのは異例であり、 政権に対する信頼低下が全国的に広がっている証拠です。

地方組織の反発は、単なる政局ではなく「地元選挙の現実」を反映しています。 地元有権者から「次の選挙では勝てない」と突き上げられる議員にとって、 首相交代は死活問題に直結しているのです。

地方の論理—選挙区事情と資金・人材

地方組織の最大の関心は「選挙で勝てるかどうか」です。首相の人気が低迷すれば、 地方議員や候補者は地元での支援を得ることが難しくなり、資金集めやボランティア動員に深刻な影響が出ます。

さらに、都市部と異なり地方では支持基盤が限られているため、党本部の支援や総裁の人気に依存する度合いが大きいのが特徴です。 そのため、「首相の顔では戦えない」との危機感が広がれば、前倒し論が一気に拡大するのは当然といえます。

中央とのねじれ—党本部との摩擦

地方組織と中央の温度差は、これまでも繰り返し問題となってきました。党本部は政権維持を最優先とし、 可能な限り解散や総裁選を先送りしたいのが本音です。しかし地方にとっては、 「次の選挙を勝ち抜けるか」が全てであり、政権の延命よりも新しい顔を望む傾向が強くなります。

このねじれが続けば、党内の意思決定はさらに遅れ、 結果として政権の不安定化を助長することになりかねません。 党本部が地方の声をどこまで汲み取れるかが、今後の焦点となるでしょう。

草の根の空気—有権者と支援団体の動き

地方組織の背後には、有権者や支援団体のリアルな声があります。農業団体、商工会議所、地方経済団体などは、 経済対策の停滞や物価高への不満を強めており、「このままでは地域経済が持たない」という危機感が強まっています。

また、草の根レベルで広がるSNSや地域メディアの論調も「早く新しいリーダーを」という方向に傾いています。 地方からの声が全国紙やテレビ報道を通じて拡散することで、政権への圧力はさらに強まっています。

まとめ

地方組織の「前倒し要求」は、単なる内部抗争ではなく、選挙の現実に直結した切実な声です。 10都道県連の公式要望、3県連の検討は、石破政権の基盤が全国的に揺らいでいることを示しています。 草の根レベルでの不満が中央に波及し、党本部がどう対応するかによって、 今後の政局のシナリオは大きく変わるでしょう。

連立・野党の計算—公明・維新・立民はどう読むか

石破政権の行方を左右するのは、党内の動きだけではありません。連立を組む公明党、 そして野党勢力である維新や立憲民主党などの対応も、政局の帰趨を決定づける要素です。 各党の思惑と戦略を整理し、石破政権に与える影響を見ていきます。

公明党—距離を取りつつも現実的な選択

公明党は長年にわたり自民党との連立を維持してきましたが、石破政権に対しては一定の距離を置いています。 特に、突然の解散や総裁選前倒しといった「政局優先」の動きには慎重で、 政策遂行の停滞を強く懸念しています。

公明党にとって最も重要なのは、支持母体である創価学会の意向と、 地方選挙での安定した基盤の確保です。そのため、石破首相の求心力が著しく低下する場合、 自民党との協力の在り方を再検討する可能性も否定できません。もっとも、現時点では連立解消の動きには至っておらず、 「政権の安定」を優先する現実的なスタンスを取っています。

日本維新の会—「連立否定」と是々非々戦術

日本維新の会は、以前から「自民党との連立」には否定的な立場を明確にしてきました。 石破政権に対しても、あくまで政策ごとに是々非々で対応する姿勢を崩していません。

特に経済政策や規制改革などで一致点があれば協力する一方、 政局的な動きや選挙戦略においては距離を置くというのが基本路線です。 維新としては、むしろ「自民党の弱体化」を自らの拡大のチャンスと捉えており、 石破政権の混乱を冷静に見守る構えです。

立憲民主党—不信任と問責のタイミングを探る

最大野党である立憲民主党は、石破政権の混乱を最大限に利用しようとしています。 特に、国会での不信任決議案や問責決議案の提出は、党内外にアピールする格好の手段です。

立憲にとって重要なのは、「政権の失敗」を明確に国民に印象づけることです。 解散が行われれば選挙態勢を整える必要がありますが、総裁選前倒しにとどまる場合は、 国会での対決姿勢を鮮明にし、政権の正当性を揺さぶる方向に動くと考えられます。

三者の思惑の交錯

公明党は「連立維持と政策遂行」を重視、維新は「自党拡大のチャンス」を狙い、 立憲民主党は「不信任と対決」で存在感を高めようとしています。 この三者の思惑は一見バラバラですが、共通するのは石破政権を安定政権とは見ていないという点です。

与党内の混乱に加え、連立パートナーや野党の動きが複雑に絡み合うことで、 政権の立場はますます不安定化していきます。特に、解散や総裁選のスケジュールが具体化する局面では、 これらの勢力がどのように動くかが決定的な意味を持つでしょう。

まとめ

連立相手の公明党は現実的なスタンスを維持しつつも不信感を募らせ、 維新は距離を置きながら政権混乱を自らの糧にし、立憲民主党は対決姿勢を鮮明にしています。 いずれの勢力も「石破政権の延命」を積極的に支える動きは見せておらず、 党内対立に加えて外部環境もまた、政権にとって厳しい状況となっているのです。

政策と市場—経済対策、補正、金利・為替への波及

石破政権の不安定さは、単なる政局の問題にとどまらず、経済政策や市場に直接的な影響を与えています。 補正予算の編成や経済パッケージの実施は遅れが懸念され、為替や金利の動向にも波及しています。 政権の政策スタンスと市場の反応を整理し、今後の展望を考察します。

首相が指示する経済パッケージと補正予算の行方

石破首相は、物価高や円安に対応するための新たな経済パッケージの策定を指示しました。 具体的には、生活支援策や中小企業向けの資金繰り支援、エネルギー価格対策などが柱とされています。

しかし、補正予算の成立には国会審議が不可欠であり、政局が混乱すれば編成作業そのものが遅れる可能性があります。 予算編成が後ろ倒しになれば、年末にかけての税制改正や年度内の執行にも支障が出るため、 政策効果が十分に発揮されないリスクが高まります。

市場の神経質な反応—金利と為替の動き

政権の不安定さに対して、市場は敏感に反応しています。特に、為替市場では円安が進み、 投資家の間で「日本の政策決定能力への懸念」が広がっています。円相場は一時的に大きく振れ、 国債市場でも長期金利が上昇傾向を見せています。

これは単なる投機的な動きではなく、政権が経済政策を安定的に遂行できるかどうかへの疑念の表れです。 特に補正予算が遅れれば、物価高への対応が後手に回り、家計や企業活動に悪影響を及ぼします。

総裁交代シナリオと金融・財政スタンス

仮に総裁選が前倒しされ、新たなリーダーが誕生すれば、市場はその政策スタンスに強い関心を示すでしょう。 財政拡張を重視する「高圧経済」型のアプローチが取られるのか、それとも財政規律を重んじる「緊縮維持」型となるのかで、 金利や為替の動向は大きく変わります。

市場は短期的には不安定化しますが、新リーダーが明確な経済ビジョンを打ち出せば、 不透明感は徐々に和らぐ可能性もあります。逆に、方針が曖昧であれば、投資家の警戒感はさらに強まるでしょう。

企業・消費者への波及効果

政策の遅れや市場の不安定さは、企業や消費者の行動に直結します。企業は設備投資や採用計画を見直し、 消費者は支出を控える傾向が強まります。これが景気減速につながれば、政権への批判はさらに強まる悪循環に陥ります。

特に地方経済にとっては、補助金や交付金の遅れが直接的な打撃となるため、 政策停滞は「政権の不人気」だけでなく「地域経済の疲弊」という形で現れるのです。

まとめ

石破政権の政策と市場の関係は極めて脆弱な状態にあります。経済パッケージの実施や補正予算の編成は、 政局の安定が前提条件であり、混乱が続けば市場は神経質な反応を強めます。円安や金利上昇といった動きは、 政権への信頼低下を如実に反映しています。今後の総裁交代や解散の動きが、 政策と市場の双方にどのような影響を及ぼすかが注目される局面です。

4つのシナリオ比較—政治リスクと経済影響のマトリクス

石破政権を巡る政局は、複数のシナリオが並行して議論されています。解散を断行するのか、 総裁選を前倒しするのか、それとも妥協によって政権を延命させるのか、あるいはレームダック化を余儀なくされるのか——。 それぞれのシナリオには、政治的リスクと経済的影響が密接に絡み合っています。ここでは4つのシナリオを整理し、 比較表を用いながら分析します。

シナリオA:解散断行

石破首相が解散権を行使し、臨時国会冒頭で衆院解散に踏み切るケースです。強いリーダーシップをアピールできる一方、 「大義なき解散」との批判を浴びるリスクが大きく、選挙結果によっては政権の延命どころか一層の打撃を受ける可能性もあります。 政策面では補正予算が先送りとなり、経済対策の実行が大幅に遅れる恐れがあります。

シナリオB:前倒し総裁選

党内の反発を受けて総裁選を前倒しし、石破首相が退陣、新しい総裁が誕生するケースです。政権交代により短期的には 不安定化しますが、新リーダーが登場することで「刷新感」が生まれ、世論や市場の信頼回復につながる可能性があります。 補正予算も新体制の下で早期に成立する見通しが立ちやすい点が利点です。

シナリオC:妥協(挙党一致+経済対策)

党内の一部反発を抑えるために、石破首相が人事刷新や経済対策の拡充を打ち出し、挙党一致を呼びかけるケースです。 政権の延命は可能ですが、根本的な問題は解決せず、再び不満が噴出する可能性を孕んでいます。 経済対策は一定程度進みますが、政治の不安定要因が残るため市場は様子見姿勢を強めるでしょう。

シナリオD:レームダック化

解散も総裁選前倒しも回避した場合、石破首相は「居座り」を続けるものの、実質的には党内外からの支持を失い、 レームダック化するケースです。政権の統治能力は著しく低下し、政策は停滞、市場の信頼も揺らぎます。 この状態が長引けば、経済だけでなく外交にも悪影響が及びかねません。

シナリオ比較表

| シナリオ | 政局安定度 | 市場反応 | 補正予算 | 連立関係 | 主なリスク |

|---|---|---|---|---|---|

| A 解散断行 | 一時流動化 | 変動拡大懸念 | 先送り・遅延 | 再調整必要 | 争点設定失敗で逆風 |

| B 前倒し総裁選 | 迅速に再編可 | 期待感で安定化 | 速やかに成立可 | 再定義が容易 | 党分裂の火種 |

| C 妥協延命 | 一時安定 | 様子見で中立 | 成立優先 | 現状維持 | 根本解決先送り |

| D レームダック | 低下継続 | 不透明感で不安定 | 停滞 | 摩擦増大 | 政策決定遅延 |

まとめ

石破政権の前に広がる4つのシナリオは、それぞれにメリットとリスクを抱えています。解散は強権的な手法ですが逆風の危険が大きく、 前倒し総裁選は刷新感を生む一方で党分裂の可能性を孕みます。妥協延命は一時的な安定をもたらしますが、 問題の先送りに過ぎず、レームダック化は政権の信頼を根底から揺るがします。どのシナリオが選ばれるにせよ、 政局と市場の相互作用は避けられず、日本政治の行方に大きな影響を与えるでしょう。

いま何が起きているのか—タイムラインと論点整理

石破政権は、総裁選の前倒し論が全国の党組織や閣内から広がる中で、 首相自らが「解散」を示唆するという極めて異例の対応を見せました。 しかし、この動きは党内の結束を高めるどころか、かえって反発を招き、 「石破おろし」の動きを加速させる結果となっています。ここでは、 直近1週間のタイムラインを整理しながら、主要な論点を明確にしていきます。

直近1週間の主な動き(9月2日〜9月8日)

- 9月2日: 森山裕幹事長が辞任の可能性に言及。政権中枢からの亀裂を象徴する発言として注目された。

- 9月5日: 鈴木馨祐法務大臣が総裁選の前倒し実施を求める発言を行い、閣内からも異論が表面化。

- 9月6日: 地方組織から「前倒し要求」が続々と表明され、10都道県が公式要望、さらに3県が検討を進めていると報じられる。

- 9月7日: 首相は「解散」の可能性に言及し、党内の緊張が一気に高まる。

- 9月8日(予定): 自民党執行部が総裁選の前倒し可否について最終的な判断を行う見通し。政権の命運を左右する重大局面。

石破首相の「解散」示唆の狙いと波紋

解散権は首相に与えられた強大なカードですが、同時に「伝家の宝刀」の乱用は 政治的な反発を招くリスクが高いものです。石破首相が解散を示唆した背景には、 党内の反発を牽制し、自らの主導権を確保する狙いがあるとみられます。 しかし党内では「脅しに過ぎない」「無責任」との声も広がり、 却って求心力を損なう逆効果となる可能性が強まっています。

ボトルネックとなる要素

現在の局面で重要なのは、以下の3点です:

- 党則: 自民党総裁選の実施時期をどのように変更できるか。党則の解釈と前例が焦点となっている。

- 国会会期: 秋の臨時国会の召集と、補正予算の編成スケジュール。解散や総裁選の前倒しは、これらと不可分に結びついている。

- 補正予算: 経済対策の実行を遅らせることへの懸念。市場は神経質に反応しており、長引く政局混乱は為替や金利に直結する。

まとめ

石破政権をめぐる現状は、単なる政局争いにとどまらず、党の統治能力や 政策遂行力を大きく揺るがすものとなっています。直近のタイムラインを踏まえると、 解散示唆は政権延命のためのカードというよりも、むしろ不安定要因として作用しており、 9月8日に予定される党内判断が政権の存続を決定づける分岐点になることは間違いありません。

ディスカッション

ピンバック & トラックバック一覧

[…] 石破政権の危機:解散示唆で党内反発 総裁選前倒し論の行方を徹底分析 […]