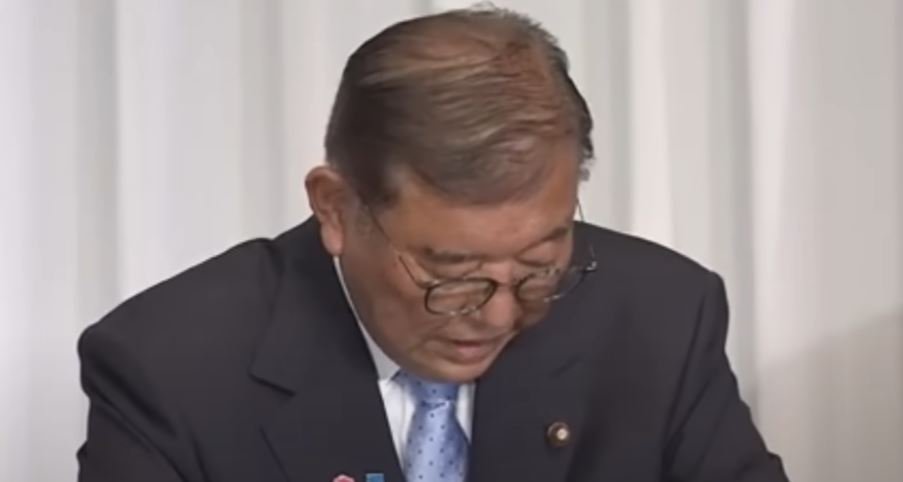

石破首相「解散カード」の真意と逆効果 総裁選前倒し論を封じられるのか?

石破首相の「解散カード」発言の背景

2025年の政局を揺さぶる大きな要因の一つとして注目されているのが、石破茂首相による「解散カード」の示唆です。石破首相は、自民党総裁選の前倒しを画策する党内勢力に対して、衆議院解散という最終手段をちらつかせることで牽制しようとしています。この発言は、日本政治における権力闘争の典型的な構図を映し出していると言えるでしょう。

なぜ石破首相はこのタイミングで「解散」という重いカードを持ち出したのでしょうか。その背景を理解するには、現在の政局と党内力学を整理する必要があります。

総裁選前倒し論の広がり

石破政権発足から一定の時間が経ち、政権運営に対する評価が分かれ始めています。経済政策や外交対応に対して支持を示す層がある一方で、党内では「次のリーダー」を模索する動きも強まっています。特に若手議員や一部有力派閥は、早い段階で総裁選を実施し、自らの影響力を拡大したいという思惑を持っています。

こうした中で浮上してきたのが「総裁選前倒し論」です。通常のスケジュールよりも早く総裁選を行い、石破首相の求心力を削ぐことを狙う勢力が水面下で動いているのです。これに対抗するため、石破首相は「それなら解散も辞さない」という姿勢を打ち出したと考えられます。

「解散カード」の意味

日本の首相にとって衆議院解散は最大級の権限のひとつです。総裁選を前倒しして首相の座を揺るがそうとする動きを抑えるには、議員たちが最も恐れる「選挙」という現実を突きつけるのが効果的だと判断したのでしょう。

「解散カード」を切ると、党内の不満分子は一気に緊張感を強めます。なぜなら選挙となれば、自らの議席が危うくなるからです。特に支持基盤の弱い議員にとっては、選挙で落選するリスクを考えれば、総裁選前倒しどころではなくなるのです。

石破首相の計算とリスク

石破首相の狙いは明確です。「解散」という言葉をちらつかせることで、党内の前倒し論を封じ込め、首相としての主導権を維持することです。しかし、この戦術は諸刃の剣でもあります。もし本当に解散を決断すれば、選挙結果次第で首相の地位そのものが失われる可能性もあるのです。

さらに、世論が解散を支持するとは限りません。「政権延命のための解散」と受け止められれば、有権者の反発を招く恐れもあります。過去の事例を見ても、首相が権力維持を目的に解散を行った場合、逆風に晒されるケースは少なくありません。

まとめ:背景にあるのは「政権維持への強い執念」

石破首相の「解散カード」発言は、単なる脅しではなく、政権維持にかける強い執念の表れだといえます。総裁選前倒しという動きを封じるために、最も重いカードを示唆するという戦術は、石破首相が追い込まれつつある状況を象徴しています。

しかし、このカードが効果的に働くかどうかは未知数です。次のパートでは、この「解散カード」に対して自民党内がどのような反応を示したのか、そして「脅しだ」と反発が広がる現実について詳しく見ていきます。

自民党内の反応と「脅しだ」との批判

石破首相が「解散カード」をちらつかせた直後、自民党内にはさまざまな反応が広がりました。特に目立ったのは、「脅しに過ぎない」「逆効果になる」という批判です。権力を維持しようとする首相の姿勢に対し、党内の緊張は一層高まっています。

主要派閥からの強い反発

自民党内には複数の有力派閥が存在し、それぞれが総裁選の行方に強い関心を寄せています。石破首相が解散をちらつかせたことで、これらの派閥は「自分たちの動きを封じ込めるための脅しだ」と受け止めました。

ある有力派閥の幹部は、記者団に対して「解散は国民のために行うものであり、政権延命のための道具ではない。首相の発言はあまりに軽率だ」と語りました。このように、首相のカードの切り方に対して強い不満を表明する声が相次いでいます。

若手議員の本音と不安

若手議員の間でも反発が広がっています。解散となれば、選挙戦を戦う資金力や地盤の弱さから不利になる可能性が高いためです。ある当選2回目の議員は、「解散なんてされたら真っ先に落選するのは我々だ。脅しにしか聞こえない」と本音を漏らしました。

一方で、若手の中には「解散になれば、首相の責任は重大だ。選挙を怖がっているのは首相自身ではないか」と冷ややかな見方をする声もあります。つまり、石破首相のカードは必ずしも議員を従わせるものにはなっていないのです。

「逆効果」となる可能性

政治の世界では、強権的な姿勢がしばしば「求心力の低下」を招きます。石破首相が「解散」を口にしたことで、むしろ党内の結束が強まるのではないかとの見方も浮上しています。首相の意図とは裏腹に、前倒し論を加速させる火種となりかねません。

あるベテラン議員は、「脅しをかければかけるほど、反発は強まる。石破首相は追い込まれている印象を与えてしまった」と指摘します。解散カードは本来、切るときに最も効果を発揮するものですが、ただ示唆するだけでは逆効果になり得るのです。

過去の事例との比較

歴代首相も、党内をまとめるために「解散カード」を使ったことがあります。しかし、いずれの場合も、解散に踏み切るには世論や選挙情勢といった現実的な要素が大きく影響しました。石破首相の発言が過去の事例と異なるのは、その「唐突さ」と「党内への直撃性」です。

例えば小泉純一郎元首相は、郵政解散で国民に直接訴えることで党内の抵抗勢力を打ち破りました。しかし石破首相の場合は、国民よりも党内に向けたカードであるため、「私的な権力維持のため」と批判されやすいのです。

まとめ:解散カードが招く党内不信

石破首相の「解散カード」発言は、党内に不信感を広げる結果となっています。脅しと受け取られ、議員たちの不安と反発を同時に生み出してしまったのです。解散は首相にとって最強のカードである一方、使い方を誤れば自らの立場を危うくする両刃の剣でもあります。

次のパートでは、この「解散」の実行可能性について、法的・政治的なハードル、そして首相自身が直面するリスクについて詳しく検証していきます。

解散のハードルと政治的リスク

石破首相が「解散カード」を示唆したものの、実際に衆議院を解散することは容易ではありません。解散には法的・政治的なハードルが存在し、さらに選挙結果によっては首相の進退に直結する重大なリスクを伴います。本パートでは、その現実的な障害とリスクについて詳しく検証していきます。

解散の法的根拠と首相権限

日本国憲法第7条に基づき、衆議院の解散は「内閣の助言と承認により天皇が行う」こととされています。形式的には天皇による国事行為ですが、実質的には首相が解散を決断できる強大な権限です。

しかし、この「首相の専権事項」である解散は、政治的な正当性を問われる行為でもあります。国民や党内が「政権延命のための解散」と受け止めれば、かえって逆風となりかねません。つまり、法的には可能でも、政治的には大きなハードルがあるのです。

世論の動向と選挙リスク

衆議院を解散する最大のリスクは、選挙で議席を減らす可能性です。最新の世論調査では、石破内閣への支持率は安定しているとは言えず、浮動層の動向次第では大敗する危険性をはらんでいます。

特に、国民が「解散の理由」をどう評価するかが重要です。「政局優先」と受け止められれば、批判票が一気に流れ込むでしょう。過去にも、権力維持のために解散を仕掛けた首相が、選挙で大きな打撃を受けた例は少なくありません。

与党内の不安と反発

解散は与党にとっても大きな負担です。特に支持基盤が弱い議員は、解散=落選リスクと直結します。そのため、与党内では「選挙準備が整っていない」「このタイミングで解散はあり得ない」といった不安の声が噴出します。

また、解散をちらつかせたことで、党内の反石破勢力がむしろ結束する可能性もあります。「首相が自らの延命のために党を危機にさらす」との批判は、石破首相のリーダーシップに直接的な打撃となるのです。

野党の出方

解散が現実味を帯びれば、野党は一斉に「大義なき解散」と批判を強めるでしょう。これまで不安定だった野党共闘が一時的にまとまる可能性もあり、与党にとっては予想外の脅威となり得ます。

さらに、選挙となればメディアの注目は「政権批判」に集中します。これまでの政策課題や外交成果がかすんでしまい、解散の大義が見えなければ国民の支持は得られません。結果として、解散自体が首相にとって大きなリスクになるのです。

解散による「首相の進退」リスク

衆院選で大敗すれば、石破首相は辞任を余儀なくされます。つまり、「解散カード」を本当に切るということは、自らの政治生命を賭けるに等しい行為なのです。単なる牽制として使うには、あまりにも重すぎるカードであることが分かります。

このことから、党内では「石破首相は本気で解散に踏み切れないのではないか」という見方も広がっています。もし「脅しに過ぎない」と見抜かれれば、解散カードは逆に首相の弱さを露呈する結果になりかねません。

まとめ:高すぎる解散のハードル

石破首相が示唆した「解散カード」は、実際に切るには極めて高いハードルが存在します。法的には可能でも、政治的リスクは甚大であり、選挙結果次第では首相の座すら失うことになるでしょう。党内外の反発も強まる中、このカードが本当に切れるのかどうかは極めて不透明です。

次のパートでは、石破政権の基盤や党内力学に焦点を当て、なぜ首相がここまで追い込まれているのかを検証していきます。

石破政権の基盤と党内力学

石破首相が「解散カード」をちらつかせる背景には、政権基盤の不安定さと、自民党内の複雑な力学があります。石破政権は発足当初こそ国民から一定の支持を得ましたが、時間の経過とともに党内の求心力は弱まりつつあります。本パートでは、石破政権の支持基盤と、党内における力学の変化を分析します。

石破政権の支持基盤

石破首相は、防衛や安全保障政策に強い信頼を持つ政治家として知られ、国民の一部から「安心感のあるリーダー」と評価されています。また、地方議員や地方組織からの支持が比較的厚いことも特徴です。

しかし、その支持基盤は必ずしも強固ではありません。都市部の若年層や無党派層からの支持は伸び悩んでおり、経済政策や社会保障政策に対する不満も指摘されています。特に「成長戦略の不透明さ」は、政権の安定性に影を落としています。

党内派閥との関係

自民党内には依然として派閥政治が色濃く残っており、首相の政権運営は派閥の支持に大きく依存します。石破首相は就任時、非主流派からの支持を集める形で総裁選を制しましたが、主流派閥の多くは石破政権に冷ややかな姿勢を保っています。

特に、旧主流派と呼ばれる大規模派閥は、次期リーダー候補を擁立する動きを強めており、総裁選前倒し論の背景にもこうした派閥の思惑が存在します。石破首相にとって、党内基盤の脆弱さは最大の弱点となっているのです。

求心力低下の原因

石破首相の求心力低下の背景には、いくつかの要因があります。第一に、経済政策の成果が目に見える形で出ていないこと。第二に、外交における成果が国内で十分に評価されていないこと。そして第三に、党内の融和よりも「改革」を前面に押し出す姿勢が、逆に反発を招いている点です。

改革姿勢は国民にとって魅力的に映る一方、既得権益を持つ議員にとっては脅威となります。そのため、石破首相が強調すればするほど、党内で孤立する構図が浮かび上がっているのです。

派閥間の駆け引き

現在の自民党内では、「次期総裁は誰か」という駆け引きが水面下で繰り広げられています。石破首相に批判的な派閥は、ポスト石破を担える有力者を推すことで、党内主導権を握ろうとしています。

一方で、石破首相を支持する小規模派閥や若手議員も存在します。彼らは「変革」を求める世論に賭けており、石破首相が解散をちらつかせる強気の姿勢に期待を寄せています。しかし全体の力関係を見れば、依然として石破首相は劣勢にあるといえます。

世論と党内のギャップ

興味深いのは、世論と党内の評価が必ずしも一致していない点です。世論調査では石破首相の「誠実さ」や「説明能力」が高く評価される一方、党内では「協調性に欠ける」「人心掌握が苦手」といった指摘が根強いのです。

このギャップこそが、石破政権の不安定さを象徴しています。世論を背景に首相が強気に出れば出るほど、党内の反発は強まり、結果として「解散カード」に頼らざるを得なくなるのです。

まとめ:基盤の脆弱さが「解散カード」を生んだ

石破政権は、国民から一定の信頼を得ている一方で、党内基盤が脆弱であり、派閥力学の中で孤立する傾向が強まっています。その不安定さこそが、首相に「解散カード」という強硬手段を示唆させる背景にあるといえるでしょう。

次のパートでは、もし石破首相が実際に衆議院を解散した場合、どのようなシナリオが想定されるのかを検証していきます。政治的メリットとデメリット、そして選挙における勝敗の行方について具体的に考察します。

衆院解散がもたらすシナリオ

石破首相が「解散カード」を本当に切った場合、政局は大きく動きます。解散は首相にとって強力な武器である一方、結果次第では政権崩壊を招くリスクを伴います。本パートでは、衆議院解散がもたらし得る複数のシナリオを検証し、石破政権の命運を占います。

シナリオ1:解散で求心力を回復

最も理想的なシナリオは、解散総選挙で与党が議席を維持、もしくは増加させるケースです。この場合、石破首相は「選挙に勝った首相」として党内外に強い正統性を確立します。総裁選前倒し論は一気にしぼみ、石破政権の安定性は大きく高まるでしょう。

実際、過去には小泉純一郎元首相が「郵政解散」で国民に信を問う形をとり、圧勝して政権基盤を固めた事例があります。石破首相も同様に、選挙を突破口として党内の反対勢力を封じ込めることを狙っている可能性があります。

シナリオ2:議席減で政権に打撃

一方で、議席を減らす結果に終われば「石破解散は失敗」との烙印を押されます。たとえ与党が過半数を維持できたとしても、大幅な議席減は首相の責任問題に直結します。

「政権延命のための解散」という世論の批判が強まれば、首相のリーダーシップは著しく損なわれ、党内ではポスト石破を巡る動きが一層加速するでしょう。総裁選前倒し論が現実味を帯びる可能性も否定できません。

シナリオ3:与党過半数割れで政権崩壊

最悪のケースは、与党が過半数を割り込む大敗です。この場合、石破首相は即座に退陣に追い込まれる可能性が高く、政権は崩壊します。野党連合が政権を狙うシナリオが浮上し、日本政治は一気に流動化するでしょう。

過去の事例を見ても、解散総選挙で与党が過半数を失えば、首相の進退は避けられません。石破首相にとって、このリスクは常に付きまとう最大の脅威です。

世論が握るカギ

これらのシナリオを分ける最大の要因は「世論」です。国民が石破首相の解散を「大義ある決断」と評価するのか、「政権延命のための暴挙」とみなすのかによって結果は大きく変わります。

世論調査で解散支持が高まれば、与党は勢いづきますが、逆に支持が低ければ与党内でも「今は解散すべきでない」との声が強まります。石破首相が最も注視しているのは、まさにこの世論の動向だといえるでしょう。

野党の動きと解散効果

野党が分裂状態にある場合、解散は与党に有利に働きます。逆に、野党が共闘体制を整えた場合、与党は苦戦を強いられる可能性があります。石破首相が解散のタイミングを慎重に見極めるのは、野党の動向が大きく影響するためです。

特に、無党派層の動きは結果を左右します。選挙のたびに支持先を変えるこの層が与党に流れるか野党に流れるかで、勝敗は一気に傾きます。

まとめ:解散は「一か八か」の賭け

石破首相が切るかもしれない「解散カード」は、成功すれば政権の安定につながりますが、失敗すれば即退陣につながる極めてリスクの高い賭けです。世論の動向、野党の動き、党内の力学が複雑に絡み合う中で、首相が本当にこのカードを切れるのかは極めて不透明です。

次のパートでは、石破首相が阻止しようとしている「総裁選前倒し論」の動向について詳しく分析し、その行方が政局にどう影響するのかを見ていきます。

総裁選前倒し論の行方

石破首相が「解散カード」をちらつかせた最大の背景には、自民党内で強まる「総裁選前倒し論」があります。本来のスケジュールでは任期満了まで一定の時間が残されていますが、党内の一部勢力はそれを待たずに首相交代を目指しているのです。本パートでは、この前倒し論の狙いと展開の可能性について詳しく見ていきます。

前倒し論を推す勢力

総裁選の前倒しを求める声は、主に二つのグループから発せられています。第一に、大規模派閥を中心とした「ポスト石破」を擁立したい勢力。彼らは石破政権が長引けば自らの影響力が低下すると考え、早期に次のリーダーを立てたいと考えています。

第二に、一部の若手議員や中堅議員です。彼らは、現政権に付き従うよりも「次」を担う候補に乗り換えることで、自らの将来に道を開こうとしています。特に、支持基盤が弱く選挙に不安を抱える議員にとっては、「新しいリーダーのもとで戦いたい」という心理が働きやすいのです。

前倒し論の狙い

前倒し論の目的は明確です。石破首相の求心力が下がっている今のうちに交代を実現し、党の勢力図を塗り替えることです。特に、次期総裁候補と目される複数の政治家にとっては、石破首相の弱体化は大きなチャンスとなります。

また、党内では「総裁選を前倒しすれば国民への印象が良くなる」との意見もあります。新しいリーダーを立てることで、刷新感を演出し、選挙での支持拡大を狙う戦略です。

石破首相の阻止戦略

こうした動きに対抗するために石破首相が持ち出したのが「解散カード」です。つまり、「総裁選を前倒しすれば解散も辞さない」という強硬姿勢で議員たちを抑え込もうとしたのです。

しかし、すでに述べたように、この戦略は逆効果を生む可能性があります。議員たちが「脅しだ」と受け止めれば、むしろ反石破の結束を強める材料となりかねません。石破首相としては、前倒し論を封じるために別の説得材料を見つける必要があるでしょう。

前倒し論が進むシナリオ

もし前倒し論が勢いを増し、党内多数派が賛同する状況になれば、石破首相は総裁選を避けることができません。議員投票と党員投票の双方で不利に立たされれば、続投は難しくなります。

この場合、解散カードを切るか否かが首相にとって最後の選択肢となります。切らなければ権力を失い、切れば政権崩壊のリスクを背負うという、究極の二択を迫られるのです。

前倒し論が沈静化するシナリオ

一方で、世論の支持が石破首相に集まれば、前倒し論は沈静化する可能性もあります。選挙で勝てるリーダーと見なされれば、議員たちは「現職を支えた方が得策」と判断するでしょう。

このため石破首相は、政策実行力や外交成果を積極的に打ち出し、世論を味方につける必要があります。前倒し論の行方を決めるのは、最終的に「国民の評価」だといえるでしょう。

まとめ:前倒し論の行方は政権の存続を左右

総裁選前倒し論は、石破政権の存続を揺るがす最大の脅威です。党内力学と世論の動向次第で、その成否が決まります。石破首相が「解散カード」を示唆したのも、この前倒し論を封じるためでしたが、効果は不透明です。

次のパートでは、政治戦略としての「解散カード」の有効性をさらに掘り下げ、過去の事例と比較しながら、その実効性を検証していきます。

政治戦略としての「解散カード」の有効性

石破首相が切り札として示唆した「解散カード」。この戦略は果たしてどれほど有効なのでしょうか。政治の世界では、解散は首相に与えられた最強の権限とされますが、それが常に功を奏するとは限りません。本パートでは、過去の首相がどのように解散を使い、成功あるいは失敗したのかを振り返りながら、石破首相の戦略の有効性を検証します。

解散カードの本質

衆議院解散は、首相が持つ「政権維持のための最終兵器」ともいえる権限です。解散をちらつかせることで、党内の不満分子を抑え、求心力を保つ効果があります。特に、選挙に弱い議員にとっては「解散=落選リスク」と直結するため、強い圧力となります。

しかし、その一方で「解散」という言葉を口にした瞬間、政治は不安定化します。市場も揺れ、外交上の信頼にも影響を及ぼす可能性があるため、軽々しく持ち出すことはリスクを伴います。石破首相が今回示唆したこと自体が「逆効果」との批判を呼んだのも、このためです。

成功例:小泉郵政解散

最も有名な成功例は、小泉純一郎元首相による「郵政解散」です。小泉氏は郵政民営化法案が参議院で否決されたことを受け、「国民に直接信を問う」として衆議院を解散しました。結果、自民党は圧勝し、小泉首相は強力な政権基盤を確立しました。

このケースの特徴は、「政策目的が明確」だったことです。郵政改革という大義を掲げたことで、国民は解散を「改革を進めるための選択」として支持しました。つまり、解散の成否は「大義の有無」が大きなカギを握るのです。

失敗例:解散が裏目に出たケース

一方で、解散が首相の命取りになった例も少なくありません。例えば、細川護熙首相退陣後の1990年代には、解散総選挙が政局混乱を深める要因となったことがあります。また、野田佳彦元首相が「近いうち解散」を約束した結果、民主党が大敗し、政権交代を許した例も記憶に新しいでしょう。

これらのケースでは「大義なき解散」と批判され、国民の理解を得られなかったことが共通点です。石破首相の示唆した解散も、もし「政権延命のため」と見なされれば、同じ轍を踏む可能性があります。

石破首相のケースの特殊性

石破首相の場合、解散の狙いは「総裁選前倒し阻止」という党内問題に直結しています。国民にとっては政権運営の安定よりも「党内権力闘争の道具」と映りやすく、大義が見えにくいのが最大の問題です。

国民から「また政治家同士の権力争いか」と受け止められれば、支持を失い、解散は逆効果となるでしょう。つまり、石破首相が成功するには、解散を「国民のための選択」と位置づけることが不可欠です。

牽制としての効果

解散を本当に行うかどうかは別として、「カードを示す」こと自体に一定の効果はあります。党内の議員は、常に選挙のリスクを意識せざるを得ないからです。ただし、それが度を越せば「脅し」と受け取られ、反発を強める逆効果になります。

今回の石破首相の発言は、後者の側面が強く、「解散カードの有効性」を弱めてしまったとの見方が広がっています。

まとめ:有効性は「大義次第」

解散カードは首相にとって強力な戦略ツールですが、その有効性は「大義の有無」にかかっています。小泉元首相の成功例が示す通り、国民が納得する大義があれば政権基盤を強化できますが、野田元首相の例のように大義を欠けば政権崩壊を招きます。

石破首相の「解散カード」が有効に働くかどうかは、国民にどのようなメッセージを発信できるかにかかっています。党内牽制にとどまるのか、それとも「国民に信を問う」大義を打ち出せるのか。今後の政治戦略の成否を左右する決定的な要因となるでしょう。

次のパートでは、石破首相のリーダーシップが今後どのように評価されるのか、そして日本政治全体にどのような影響を及ぼすのかを展望していきます。

今後の展望と首相のリーダーシップ

石破首相が示唆した「解散カード」は、政権維持をめぐる攻防の象徴となりました。党内の反発、世論の反応、そして野党の出方を踏まえると、今後の展開は極めて流動的です。本パートでは、石破首相が直面する選択肢と、首相のリーダーシップがどのように評価されるのか、さらに日本政治全体への影響について展望します。

石破首相の選択肢

石破首相に残された道は大きく三つに分けられます。第一に、「解散カード」を実際に切り、国民に信を問う選択。第二に、解散を見送り、総裁選での再選を目指す選択。そして第三に、派閥間で妥協を図り、党内の安定を優先する選択です。

いずれの選択も一長一短があります。解散に踏み切ればリスクは極めて大きいものの、勝利すれば一気に主導権を取り戻せます。逆に解散を避ければ安全策となりますが、党内の求心力低下が続き、総裁選前倒し論を抑えるのは難しくなります。

リーダーシップの評価

首相のリーダーシップは、危機にどう対応するかで試されます。石破首相が解散をちらつかせたことは「強気の姿勢」と評価する声もあれば、「脅しに過ぎない」と批判する声もあります。リーダーシップは結果でしか評価されないため、今後の行動が決定的に重要です。

もし石破首相が世論を味方につけ、党内をまとめ上げれば、「改革に挑むリーダー」として評価されるでしょう。しかし、党内対立が深まり、解散も総裁選も不利に働けば、「求心力を失った首相」として短命政権に終わる可能性もあります。

日本政治への影響

石破首相の進退は、日本政治全体に大きな影響を及ぼします。仮に解散が行われれば、政界再編の可能性が一気に高まります。野党が勢力を伸ばせば、政権交代や連立の組み換えといった展開も視野に入ります。

一方、解散を避けて党内抗争が続けば、国政運営は停滞し、重要な政策課題が後回しになる恐れがあります。外交や安全保障の分野でもリーダーシップが問われ、国際社会における日本の信頼にも影響が及ぶでしょう。

世論のカギを握るテーマ

今後、石破首相が世論を味方につけるには、国民生活に直結するテーマで成果を示すことが欠かせません。具体的には、物価高対策、エネルギー政策、社会保障制度の改革などが挙げられます。これらの課題に明確な答えを示せれば、解散や総裁選をめぐる議論を超えて、国民の支持を獲得できる可能性があります。

まとめ:リーダーシップの正念場

石破首相にとって、現在の局面はまさにリーダーシップの正念場です。「解散カード」は強力な武器である一方で、誤れば自らを追い込む諸刃の剣です。党内対立を乗り越え、世論を動かし、国民に納得感を与える政治を展開できるかどうかが、今後の政権運営を決定づけます。

日本政治は今、大きな分岐点に立っています。石破首相の決断次第で、政局は安定へと向かうのか、それとも混乱の渦へと突き進むのか。その選択が注目されています。

ディスカッション

コメント一覧

まだ、コメントがありません