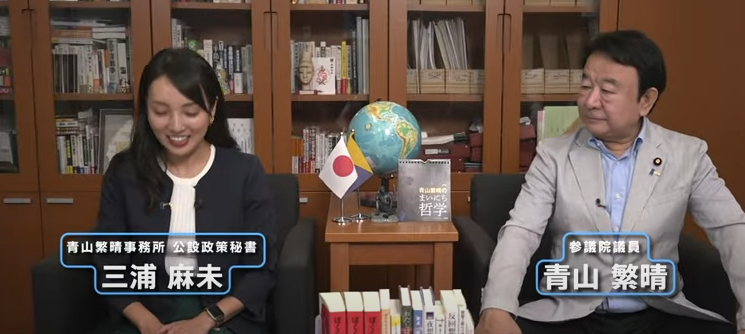

石破おろし 裏金議員が標的になる支持率低迷の政権

石破総理を取り巻く現状:支持率低迷と政権の岐路

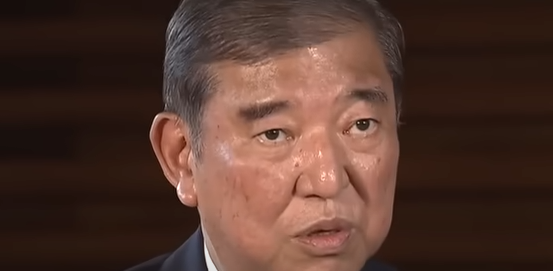

2025年、日本の政治は大きな転換点を迎えています。その中心にいるのが石破茂総理です。参院選での大敗を受け、党内外から総理の進退を問う声が高まっており、政権運営は極めて厳しい状況に追い込まれています。表向きには「しがみつくつもりはない」と語る石破総理ですが、実際には政権維持に強い執念を見せており、これが「総理の妄執」という形で報道や世論に取り上げられる要因となっています。

支持率の急落と国民の不信

石破政権が直面している最大の課題は、支持率の低迷です。参院選後に実施された世論調査では、内閣支持率が20%台に急落し、「不支持」が60%を超える結果となりました。特に若年層や無党派層からの支持が著しく低下しており、石破総理の掲げてきた「正直で公正な政治」というイメージとの乖離が鮮明になっています。選挙での敗北は単なる議席減にとどまらず、政権の正統性そのものを揺るがす結果をもたらしました。

自民党内に広がる不安と不満

党内では「このままでは次の衆院選も危うい」という危機感が広がっています。特に地方議員や新人議員からは「石破政権の下では戦えない」という声が相次ぎ、党内世論は確実に石破離れへと傾きつつあります。幹部の中からも辞意を表明する動きが出始めており、いわゆる「辞意ドミノ」が政権をさらに追い詰めています。石破総理はかつて派閥横断的な人気を誇りましたが、その求心力は明らかに低下しています。

「妄執」と表現される理由

今回の動画や報道で繰り返し使われた「妄執」という言葉は、単なるレトリックではありません。石破総理が「政権にしがみついている」と受け止められる背景には、明確な辞任時期を示さず、「今は責任を果たすことが第一」と繰り返す姿勢があります。これが結果的に「潔さに欠ける」と受け取られ、国民の不信をさらに募らせています。かつて「正直者」と呼ばれた石破氏に対する期待が大きかった分、その落差はより鮮烈に映っているのです。

参院選敗北の影響

2025年夏の参院選において、自民党は改選議席の大幅な減少を余儀なくされました。この敗北は、政権への信任を失ったことを示すだけでなく、石破総理のリーダーシップに疑問符を突きつける結果となりました。地方票の崩壊は特に深刻で、従来の保守地盤でさえ維持できなくなっている現実が浮き彫りになりました。これにより、党内の「ポスト石破」を巡る動きが加速しています。

党外からの圧力と国際社会の視線

国内だけでなく、国際社会からの視線も石破総理に向けられています。外交では一定の成果を挙げてきたものの、内政の不安定さは日本の国際的な信用にも影響を与えかねません。アメリカや中国、韓国との関係においても「日本のリーダーシップは持続するのか」という懸念が表明されており、総理の進退問題は外交にも波及しています。

政権の命運を左右する「8日」

こうした中で注目されているのが「8日」という日付です。党内外ではこの日に何らかの重大な決断が下されるのではないかと噂されています。辞任表明なのか、あるいは総裁選の前倒しか。いずれにせよ、石破政権の命運を左右する節目となるのは間違いありません。

まとめ:石破政権の現状と今後の課題

石破総理を取り巻く現状は、内外からの信頼低下、党内の不満、支持率の急落という三重苦に直面しています。「妄執」という批判的な表現が飛び交う一方で、まだ一部には石破氏の誠実さや外交力を評価する声も残っています。しかし、政権がこのまま存続できるかどうかは、今後数日の動きにかかっていると言っても過言ではありません。石破政権が「終わりの始まり」を迎えているのか、それとも起死回生の一手を打てるのか——その行方に国民の注目が集まっています。

「妄執」と評される政権の在り方:石破総理の執着と限界

石破茂総理をめぐる報道で繰り返し使われている言葉が「妄執」です。この言葉は単なる批判的な表現ではなく、政権運営の姿勢や総理自身の態度を象徴するものとして受け止められています。なぜ石破政権は「妄執」と評されるのか。その背景には、辞任を迫られる状況下でなお「責任を果たす」と言い続ける石破総理の姿勢と、それに対する国民や党内の失望感があります。

「妄執」とは何か

政治において「妄執」という言葉が使われるのは珍しいことです。一般的に妄執とは、理性的な判断を超えて特定のことに固執し、周囲の状況を無視して執念を燃やし続ける状態を指します。今回の場合、それは「総理大臣の座にとどまること」への執着を意味しています。辞任を求める声が強まる中で、「今はやめるべきではない」「責任を果たすまでは続ける」という言葉を繰り返す姿は、多くの国民に「潔さを欠く」と映りました。

石破総理の発言に見る矛盾

石破総理は参院選後、「しがみつくつもりはない」と語りました。しかし実際には、具体的な辞任時期を明言することなく、「まだやるべきことがある」と強調し続けています。この姿勢が「言葉と行動の乖離」として批判されているのです。かつて「正直で公正」を掲げていた石破氏に対し、国民はその誠実さを期待していましたが、現在の行動はその理念と矛盾するものとして失望を招いています。

党内に広がる苛立ちと不信感

自民党内でも「総理は状況を理解していない」「党を道連れにする気か」という声が強まっています。特に若手議員や地方組織からは「石破政権では次の選挙を戦えない」という不安が噴出。これが「辞意ドミノ」と呼ばれる連鎖的な辞任の動きにつながっています。石破総理のリーダーシップが疑問視される中で、総理本人が辞めずに居座る姿は「妄執」と評されざるを得ない状況を作り出しているのです。

国民の目に映る「しがみつき」

世論調査では「石破総理は早期に辞任すべきだ」という回答が過半数を超えています。にもかかわらず、総理は「国民の信頼を回復するためにやめるわけにはいかない」と語り続けています。これは一見すると責任感の表れですが、国民からは「自らの地位に執着しているだけではないか」と受け取られているのが現実です。信頼回復を理由に居座ることが、逆に信頼を失う結果を招いているのです。

「妄執」がもたらす政治の停滞

石破総理の姿勢が「妄執」と呼ばれることには、実務的な側面もあります。総理が辞めるかどうかに政治のエネルギーが注がれ、重要な政策議論が後回しにされているのです。経済対策、外交、安全保障といった喫緊の課題が存在するにもかかわらず、国会やメディアの焦点は「石破辞任か否か」に偏ってしまっています。これにより、政治が停滞し、国民生活への対応が遅れるという弊害が生じています。

過去の総理との比較

日本の政治史を振り返ると、支持率低迷や選挙敗北を受けて早期に辞任した総理は少なくありません。例えば、1990年代の宇野宗佑総理は支持率急落の中で早期に退陣しましたし、菅直人総理も震災対応をめぐる批判の中で退陣に追い込まれました。それに比べ、石破総理は「まだやるべきことがある」と居座る姿勢を見せており、これが「過去の総理と比べて潔さに欠ける」と映っているのです。

「妄執」の先にあるもの

石破総理が「妄執」と批判される背景には、国民の間に「政治家は潔さを持つべきだ」という価値観があるからです。その期待を裏切ったことで、石破総理への不信感は単なる政策批判を超え、「人格への疑念」にまで広がりつつあります。このまま「妄執」のイメージが定着すれば、仮に総理が辞任を回避できたとしても、次の選挙や党の支持回復に大きな悪影響を与えることは避けられません。

まとめ:「妄執」が象徴する石破政権の危機

「妄執」と評されることは、単なるレッテルではなく、石破政権が直面している深刻な現実を象徴しています。辞任を迫られる中で執念を燃やし続ける姿は、国民に「しがみつき」として映り、結果的に政権の求心力をさらに低下させています。潔さを欠いたリーダーシップは、党内の信頼を失い、国民からの支持も遠ざけます。石破総理がこの状況を打開できるのか、それとも「妄執」という言葉とともに歴史に刻まれるのか——今後の展開が注目されます。

辞意ドミノ:党内の動揺と派閥の動き

石破政権の最大の危機のひとつが「辞意ドミノ」と呼ばれる現象です。参院選での敗北を契機に、党内幹部や有力議員が次々と責任を取る形で辞意を表明し、その連鎖が止まらなくなっています。これは単なる人事上の動きではなく、党内の求心力低下を象徴する事態であり、派閥間の力学にも大きな影響を及ぼしています。石破総理が辞任を否定し続ける中で、なぜ側近や幹部が次々と離反するのか。その背景を掘り下げていきます。

幹部辞任がもたらした衝撃

最初に辞意を表明したのは森山幹事長でした。党の選挙戦略を担う重要なポジションにある幹事長が自ら責任を認めて辞任することは、党全体に大きな衝撃を与えました。続いて複数の副幹事長や政調関係者も辞任を表明し、「政権の先行きに見切りをつけたのではないか」という観測が広がりました。これにより、石破総理が「まだやるべきことがある」と語る一方で、周囲は次々と政権から距離を置くという不自然な構図が浮かび上がったのです。

派閥間の駆け引き

自民党内はもともと派閥政治の歴史を持っています。石破政権においても、主要派閥はそれぞれの思惑を持ち、総裁選や次の政局をにらんで動きを強めています。特に麻生派は「政権延命ではなく、早期の総裁選実施」を求める姿勢を強めており、派閥内外に大きな影響力を行使しています。一方で、石破派やその周辺は「今ここで退陣すれば混乱が拡大する」として抵抗しています。派閥間の対立が激化するほど、政権の安定は遠のいていきます。

若手議員の反発と焦燥感

派閥の論理だけでなく、若手議員の動向も見逃せません。選挙区での厳しい戦いを経験した若手議員たちは「石破総理の下では次の選挙を戦えない」と危機感を募らせています。特に地方選出の議員からは「保守地盤でさえ維持できなくなっている」という声が相次ぎ、彼らの中には派閥の意向を超えて早期の政権交代を求める動きも出てきました。こうした声が辞意ドミノを後押ししているのです。

「辞意ドミノ」が政権に与える打撃

幹部や議員の辞任が相次ぐことは、政権の機能不全を招きます。重要な意思決定の場から人材が抜け落ち、政策遂行力が低下するのは避けられません。また、メディアは「次は誰が辞めるのか」という観測報道を繰り返し、政権不安を増幅させています。これにより国民の間には「政権はもう長くない」という認識が広がり、支持率のさらなる下落を招いています。辞意ドミノは単なる人事問題ではなく、政権の命運を左右する現象となっているのです。

派閥の利害と後継レース

辞意ドミノの裏側には、次期総裁をめぐる思惑もあります。誰が次のリーダーとなるのか、その座をめぐる派閥間の駆け引きが活発化しています。麻生派や安倍派といった有力派閥は、それぞれ自派出身の総裁を誕生させるために動いており、そのためには「石破降ろし」が不可欠と考えています。結果として、辞意ドミノは「責任を取る」という美名のもとに、実際には後継争いの一環として利用されている側面もあるのです。

世論の後押し

国民世論もまた辞意ドミノを加速させる要因です。内閣支持率が低迷する中で、「石破総理の続投に反対」という声が圧倒的多数を占めています。この空気を敏感に察知した議員たちが「辞意表明」という形で自らの政治的生き残りを図っているのです。つまり、辞意ドミノは「国民の声」と「議員の自己保身」が重なり合って生まれた現象でもあります。

歴史的背景との比較

過去にも自民党政権では「辞意ドミノ」に似た現象が見られました。1989年の宇野政権ではスキャンダルによる支持率急落の中で閣僚が次々と辞任し、政権が短命に終わった例があります。また、森喜朗政権時代にも不祥事や支持率低迷を受けて幹部が辞任し、政権への不信感を増幅させました。石破政権の辞意ドミノも、こうした歴史の繰り返しとして位置付けられるでしょう。

まとめ:辞意ドミノが映す石破政権の終焉

辞意ドミノは、単なる偶発的な出来事ではなく、石破政権の求心力が失われつつあることを象徴しています。幹部や派閥の動き、若手議員の反発、そして国民世論が重なり合い、政権の崩壊を加速させています。この現象は「石破降ろし」が現実のものとなる前触れであり、今後の総裁選や政局に直結する重大な要素です。石破総理がこの連鎖を止める手立てを持つのか、それとも歴史に名を刻む短命政権として終わるのか——その答えは近く明らかになるでしょう。

「8日」をめぐるタイムライン:政権崩壊のカウントダウン

石破政権をめぐる議論の中で、繰り返し注目されているのが「8日」という日付です。この「8日」は単なるカレンダー上の数字ではなく、党内外にとって政局が大きく動く可能性を秘めた節目として認識されています。石破総理の去就、総裁選の前倒し、党内人事の刷新——いずれもこの日に関連する重要な出来事が予想されているのです。本章では、なぜ「8日」がキーワードとなっているのか、その背景とシナリオを整理します。

なぜ「8日」なのか

「8日」という日付が注目される理由は複数あります。第一に、自民党内で予定されている役員会や両院議員総会の開催日程がこの日付と重なっている点です。ここで石破総理の進退問題が議題に上がる可能性が高いと見られています。第二に、総理自身が「重要な判断を近く下す」と発言した時期と「8日」が符合しており、辞任表明や総裁選日程発表のタイミングになるのではないかと推測されています。

辞任表明の可能性

最も注目されているシナリオは、石破総理が「8日」に辞任を表明する可能性です。参院選での大敗や支持率低迷により、総理としての求心力を失った状況を踏まえれば、辞任は既定路線と見る向きもあります。実際に党内では「遅くとも8日には決着をつけるべきだ」という声が多数を占めており、この日が政治的な「デッドライン」として意識されているのです。

総裁選前倒しシナリオ

もう一つの可能性は、石破総理が辞任を避けつつも「総裁選の前倒し実施」を発表するケースです。これは自らの任期満了まで続投する姿勢を見せつつ、党内の反発を抑えるための妥協案として浮上しています。この場合、「8日」は新しい総裁選日程を示す日となり、事実上の「政権交代カウントダウン」の始まりとなります。

人事刷新による延命策

さらに、石破総理が「辞任も総裁選前倒しも行わず、大幅な党役員・閣僚人事で延命を図る」というシナリオも考えられます。森山幹事長の辞任をはじめ、幹部人事が空席となっている状況を逆に利用し、「刷新感」を演出することで政権の延命を試みる戦略です。ただし、この策は「時間稼ぎに過ぎない」と批判される可能性が高く、長期的な支持回復にはつながらないとみられています。

党内外の思惑が交錯する日

「8日」を前に、党内外の思惑が交錯しています。麻生派や安倍派といった大派閥は「8日決着」を強く求め、早期の総裁選を後押ししています。一方で石破派や中堅議員の一部は「総理が自ら判断するまで待つべき」として時間を与える構えを見せています。しかし世論の大勢は「8日までに決断せよ」というものであり、石破総理がこの圧力を無視し続けることは困難です。

メディアの報道と国民の期待

主要メディアも「8日」を節目として報道を強めています。「総理は8日に去就を明らかにするのか」「辞任か続投か」といった見出しが連日紙面やテレビを飾り、国民の関心は高まる一方です。世論調査では「8日までに明確な決断を下すべき」という回答が多数を占めており、国民もこの日を「政治の転換点」と見なしているのです。期待と不安が入り混じる中、8日は歴史的な一日となる可能性を秘めています。

過去の「節目日」との比較

日本政治の歴史においても、「特定の日付」が政局の転換点となった例は少なくありません。例えば、2007年の安倍晋三総理(第一次政権)は参院選敗北後、9月12日に突然辞任を表明し、政界に衝撃を与えました。また、2011年には菅直人総理が8月26日に退陣を表明し、民主党政権の命運を決定づけました。今回の「8日」も、そうした「歴史的節目」の一つとして語り継がれる可能性があります。

まとめ:「8日」は政権の終わりか、それとも延命か

「8日」をめぐるタイムラインは、石破政権の命運を左右する分岐点です。辞任表明、総裁選前倒し、人事刷新——いずれのシナリオが選ばれるにせよ、この日を境に政局が大きく動くのは間違いありません。国民、党内、そして国際社会が注目する「8日」。それは単なる日付ではなく、日本の政治史に刻まれる可能性を持った「転換点」なのです。

メディアと世論の受け止め方:石破政権への評価と国民の声

石破政権の命運を左右するのは、党内の力学だけではありません。メディアによる報道と、それを受け止める国民の世論もまた、極めて大きな影響力を持っています。特に2025年の参院選敗北以降、新聞・テレビ・インターネットといった各メディアがどのように石破総理を報じ、国民がそれをどう受け止めているかが、政権の浮沈に直結しています。本章では、メディア報道の傾向と世論の動向を整理し、石破政権の行方を考えます。

新聞・テレビによる報道姿勢

大手新聞各紙は参院選大敗を受け、「石破政権の求心力低下」「党内からの退陣圧力」という論調を強めています。特に朝日新聞や毎日新聞は「潔く退陣すべき」という論調を前面に押し出し、総理の姿勢を厳しく批判しています。一方で読売新聞や産経新聞は「政権の安定性を重視すべき」という立場を示しつつも、総理の続投には懐疑的です。テレビ各局も連日トップニュースで「石破総理の去就」を報じており、政治の停滞感を強調する内容が目立っています。

インターネットとSNSの世論形成

近年の政治において無視できないのがインターネット世論です。Twitter(X)やYouTube、TikTokといったSNSでは、「#石破やめろ」「#辞任待ったなし」といったハッシュタグが急速に拡散しています。特に若年層を中心に「総理は国民の声を聞いていない」という批判が強まり、デジタル空間での支持離れが顕著です。一方で「最後まで責任を果たすべきだ」という擁護論も一定数見られますが、その勢いは限定的であり、SNS世論は政権に厳しいものとなっています。

世論調査が示す厳しい現実

最新の世論調査では、内閣支持率は20%前後に低迷し、不支持率は60%を超えています。特に注目すべきは「石破総理に早期辞任を求める」という回答が50%を上回っている点です。「総理に続投してほしい」という回答は2割未満にとどまり、国民の大多数が政権交代を望んでいることが明らかになっています。さらに、自民党支持層の中でも「総理交代やむなし」という意見が増加しており、党内の動揺と呼応する形で世論も石破降ろしに傾いています。

メディアによる「8日」報道の加熱

特に「8日」をめぐる動向はメディア報道の焦点となっています。新聞各紙は「8日に総理は進退を表明するのか」と連日報じ、テレビも「8日シナリオ」と題して専門家の解説を行っています。国民にとって「8日」は政治の転換点と認識され、メディアがその期待感を煽ることで「辞任すべきだ」という空気が強まっているのです。逆に言えば、もし「8日」に何の動きもなければ、世論の失望と批判はさらに拡大する可能性があります。

批判的報道が与える影響

メディアの批判的な報道は、単に世論を反映するだけでなく、それ自体が世論を形成します。「石破総理は妄執にとらわれている」「辞め時を誤った」といった論調が繰り返されることで、国民の意識に「石破=執着」というイメージが刷り込まれていきます。これはかつて森喜朗政権が「失言総理」と呼ばれたように、メディアによるレッテル貼りが政治家の評価を決定づけてしまう典型例といえるでしょう。

国民の多様な声

ただし、国民の声は一枚岩ではありません。都市部では「早期辞任すべき」という意見が多数派ですが、地方では「石破総理は地方重視の政治家だから、最後まで頑張ってほしい」という声も根強く残っています。また、高齢層には「政治の安定を優先すべき」という意見が多く、若年層ほど辞任を求める声が強い傾向があります。世論の分布は世代や地域によって大きく異なるのです。

海外メディアの視点

海外メディアも石破政権の動向を報じています。アメリカの主要紙は「日本のリーダーシップに空白が生じる懸念」を伝え、中国メディアは「国内の混乱で日本外交が停滞する可能性」を強調しています。国際社会からも「石破政権は長く続かない」という認識が広がりつつあり、外交面での信頼にも影響を与えています。こうした国際的な視線もまた、国内の世論形成に影響を及ぼしているのです。

まとめ:メディアと世論が示す政権の限界

メディアと世論の受け止め方は、石破政権がすでに限界に達していることを明確に示しています。批判的な報道、SNSでの辞任要求、世論調査における低支持率——これらはいずれも「石破総理ではもはや国民の信頼を取り戻せない」という現実を浮き彫りにしています。「8日」をめぐる報道が過熱する中で、石破総理がどのような決断を下すのか。国民とメディアの視線は、その一点に注がれています。

党外からの視点と国民感情:石破政権に寄せられる期待と失望

石破政権を揺さぶるのは党内の反発だけではありません。むしろ党外、つまり野党や市民団体、そして国民一般の感情が大きく影響しています。石破総理が掲げてきた「正直、公正、透明な政治」というスローガンは、かつて多くの国民から共感を得ていました。しかし参院選の大敗や内閣支持率の急落を経て、現在は「期待から失望へ」と評価が大きく変化しています。本章では、党外から見た石破政権の評価と、国民の複雑な感情を掘り下げます。

野党の視点:攻め時と冷静な観察

立憲民主党、日本維新の会、共産党といった主要野党は、石破政権の弱体化を「絶好の攻め時」と捉えています。特に参院選で議席を伸ばした維新は「石破政権の延命は国民の利益にならない」と強調し、早期の衆院解散を要求。一方で立憲民主党は「与党の内部崩壊に過ぎない」と冷ややかに分析しつつ、自らが次期政権を担う準備を整える構えを見せています。野党にとって石破政権は批判の的であると同時に、自らの存在感を高めるための格好の材料となっているのです。

市民団体や有識者の声

市民団体や有識者の中には、石破政権の「妄執」という言葉に象徴される執着を強く批判する声が目立ちます。特に政治倫理を重視する市民団体は「総理が潔く退くことこそ民主主義の健全性を示す」と訴えています。また、学者や評論家からも「石破氏はかつて改革派として期待されたが、今や変化を恐れる保守的なリーダーに見える」という厳しい評価が下されています。こうした外部からの声は、世論に一定の影響を及ぼしています。

国民感情の二極化

国民感情は一枚岩ではありません。大きく分けると「失望と怒りの層」と「期待を残す層」に二極化しています。失望と怒りの層は、「石破総理は国民の声を無視している」「潔く辞めるべき」と厳しい態度を取っています。これに対して期待を残す層は、「外交で成果を挙げてきた」「地方重視の姿勢は評価できる」と一定の支持を表明しており、完全に見放したわけではありません。しかし、その期待も日に日に小さくなっているのが現実です。

地方有権者の声

石破氏がかつて強い支持を集めていたのは地方有権者です。農業や地方経済の再生に力を注ぐ姿勢が評価され、「中央より地方に寄り添う政治家」というイメージを築いてきました。しかし最近では「地方の声を聞く余裕がなくなった」と感じる有権者も増えています。参院選での地方票の崩壊はその象徴であり、かつての支持基盤が揺らいでいることを示しています。

若者世代の厳しい目

SNS世代とも言われる若者は、石破政権に対して特に厳しい態度を取っています。若年層の政治意識は「スピード感」と「誠実さ」を重視する傾向にあり、石破総理の曖昧な態度や決断の遅さはマイナスに映っています。TikTokやYouTubeでは「石破総理は優柔不断」という短い動画が拡散され、世代特有の批判文化が石破政権への不信を拡大させています。

高齢者層の安定志向

一方で、高齢者層は「政治の安定」を最も重視しています。石破政権に対しても「辞任よりもまずは安定した政権運営を続けるべき」という意見が一定数存在します。しかし支持率調査では高齢層でも辞任を求める声が増えており、かつてのような強固な支持層ではなくなってきています。これは石破総理のリーダーシップが世代を超えて揺らいでいることを意味します。

国際社会と国民感情のリンク

国際社会からの評価も国民感情に影響を与えています。海外メディアが「石破政権の先行きに不安」と報じることで、国内でも「やはり辞めるべきだ」という意識が強まるのです。外交に強みを持つとされた石破総理が、今や国際社会からも疑念を持たれていることは、国民にとって大きな失望要因となっています。

まとめ:期待から失望へ、そして分岐点へ

党外からの視点と国民感情は、石破政権がすでに限界に近づいていることを如実に示しています。野党の攻勢、市民団体や有識者の批判、そして国民の二極化した感情——いずれも政権にとって追い風とはなりません。かつて「正直、公正」と評価されたリーダー像は色あせ、「妄執」という否定的イメージが強調されるようになりました。石破総理に残された時間は多くなく、国民感情の潮流を無視すれば、政権はさらに急速に崩壊へと向かうでしょう。

次期政局の展望:石破政権の後に何が来るのか

石破政権が揺らぐ中、注目されるのは「次に誰が政権を担うのか」という点です。党内の辞意ドミノや支持率低迷によって「ポスト石破」の議論は避けられない段階に入りました。ここでは、次期政局の展望を「総裁選のシナリオ」「有力候補の動向」「連立与党や野党の役割」という観点から詳しく分析していきます。

総裁選の前倒しは不可避か

自民党内では「8日」前後に石破総理が進退を明らかにするのではないか、という見方が支配的です。仮に石破総理が辞任を表明しなくても、派閥や党執行部の圧力によって総裁選が前倒しされる可能性は極めて高い状況です。総裁選は単なる党内人事ではなく、次の総理大臣を決める手続きであるため、政局全体に直結します。したがって「石破降ろし」=「総裁選前倒し」と理解するのが自然でしょう。

有力候補の顔ぶれ

次期政局を占う上で重要なのは、有力候補の動向です。麻生派や安倍派を中心に、以下の候補者が名前を挙げられています。

- 河野太郎氏:行革担当大臣としての実績や改革志向が評価され、世論調査でも常に上位に位置しています。

- 小泉進次郎氏:若さと発信力で人気が高いものの、政策実行力への懸念も指摘されています。

- 岸田文雄氏:外交経験が豊富で「安定感」を武器にするが、党内の支持基盤が弱いのが課題です。

- 高市早苗氏:保守層からの支持を集め、女性初の総理候補として注目されています。

これらの候補者はそれぞれ異なる強みを持っており、派閥の支持や世論の流れによって有力候補が入れ替わる可能性があります。

派閥力学の影響

自民党総裁選では派閥の動きが結果を大きく左右します。麻生派や安倍派といった大派閥は、自派出身者を総裁に押し上げるために連携を強めています。一方で、石破派の動きは不透明であり、派閥としての結束力を維持できるかが鍵となります。また、無派閥議員が多いことから「世論の風」が決定的な役割を果たす可能性も高い状況です。

連立与党の立場

公明党を中心とする連立与党も次期政局に大きな影響を与えます。公明党は「安定した政権運営」を最優先としており、石破総理の続投には否定的です。次期総理候補の中で「公明党と協調できるかどうか」が重要な基準となり、特に河野太郎氏や岸田文雄氏はその点で有利とされています。

野党の戦略

一方で野党は、自民党の混乱を追い風に政権交代の可能性を模索しています。立憲民主党は「石破政権の延命は国民にとって不幸」と強調し、早期の解散総選挙を求めています。日本維新の会は改革路線を前面に押し出し、自民党支持層の取り込みを狙っています。野党にとっては、自民党総裁選が「自らの存在感を高める絶好の機会」となっているのです。

国民世論の決定的影響

国民世論も次期政局を大きく左右します。世論調査で人気の高い候補者が浮上すれば、派閥の支持を超えて当選する可能性があります。特に河野太郎氏や小泉進次郎氏は、若年層や都市部からの支持が厚く、世論が強く押せば派閥も無視できなくなるでしょう。逆に世論の支持が低い候補は、派閥の支援を得ても不利になる可能性があります。

外交・経済課題と次期政権

次期政権に課せられる課題は山積しています。経済再生、少子化対策、安全保障、エネルギー政策、外交関係の再構築——いずれも先送りできない問題です。特に国際情勢の不安定化が進む中で、日本のリーダーシップが試される局面にあります。したがって、次期総理には「人気」だけでなく「実行力」も求められます。

まとめ:ポスト石破の行方

次期政局の展望は、石破政権の終焉を前提とした動きがすでに進んでいることを示しています。総裁選の前倒しは不可避であり、有力候補の競争は激化しています。派閥の力学、国民世論、連立与党の立場——これらが複雑に絡み合い、次のリーダーを決定づけることになるでしょう。石破政権の後に誰が日本を導くのか。その選択は、日本の未来を大きく左右する分岐点となるのです。

「8日に終わる」発言の意味と今後の展望

「総理の妄執、8日に終わる」――この言葉は、石破政権をめぐる議論の象徴的なフレーズとなりました。単なる日付の区切りではなく、政治的なタイムリミットを示すものとして、党内外に強烈な印象を与えています。果たして「8日」とは何を意味し、石破総理の進退、さらには日本の政治の行方にどのような影響を及ぼすのでしょうか。本章ではその意味を解き明かし、今後の展望を考察します。

「8日」の政治的意味

まず、「8日」が注目される理由は、党内の重要会議や総裁選日程の調整がこの日を軸に進んでいるからです。石破総理が辞任を表明するかどうか、あるいは総裁選の前倒しを決断するのか――いずれにせよ、政治の流れを決定づける日と位置づけられています。単なるスケジュールの問題ではなく、政権の正統性や党の結束を左右する「象徴的な期限」なのです。

辞任か、延命か

「8日」に最も注目されるのは、石破総理が辞任を決断するかどうかです。参院選での敗北と支持率急落を受け、党内外から「辞任は不可避」との声が高まっています。しかし石破総理本人は「責任を果たすまでは辞められない」と述べ、延命を模索してきました。そのため「8日」は、総理が「辞任か続投か」を明確に示す最後の機会と見られています。

「妄執」という評価との関係

もし石破総理が「8日」を過ぎても辞任を拒む場合、その姿勢は「妄執」という批判をさらに強めるでしょう。「潔さを欠いたリーダー」というイメージが定着すれば、政権はもはや回復不能となり、党全体に深刻なダメージを与えることになります。逆に「8日」で決断を下せば、「遅きに失した」との批判はあっても一定の評価を得られる可能性があります。

次期政権への橋渡し

「8日」が持つもう一つの意味は、次期政権への橋渡しという点です。総裁選の前倒しや後継候補の浮上は、この日を境に一気に加速するでしょう。党内の権力争いは激化しますが、国民にとって重要なのは「誰が石破の後を継ぐのか」です。「8日」は、石破政権の終焉であると同時に、新たな政権の始まりを告げる日でもあるのです。

国民の期待と失望

世論調査では、「8日までに総理が明確な決断を下すべき」という意見が過半数を超えています。国民は「政治の停滞に終止符を打ってほしい」と願っています。しかし、もし「8日」を過ぎても曖昧な対応が続けば、国民の失望は頂点に達するでしょう。石破総理に残された最後の責任は、「政治の区切りをつけること」にほかなりません。

歴史的意義

日本政治の歴史においても、特定の日付が「転換点」となった例は多くあります。宇野宗佑政権の突然の退陣、安倍晋三第一次政権の辞任表明、菅直人政権の終焉――いずれも党内外の圧力と世論の高まりの中で決断が下されました。「8日」もまた、石破政権の終わりを象徴する日として、歴史に刻まれる可能性が高いのです。

今後の展望

石破政権の終焉は、単に一人のリーダーの退場にとどまりません。次期政権の課題は経済再生、外交、安全保障、社会保障制度改革と多岐にわたります。国民の不信感を払拭するには、新しいリーダーが「実行力」と「透明性」を示さなければなりません。「8日」はそのスタートラインであり、日本政治の再生が試される瞬間でもあります。

まとめ:「8日に終わる」とは何を意味するのか

「8日に終わる」という発言は、石破政権の寿命を象徴するフレーズです。それは単なる予測ではなく、党内外の空気を反映した「政治的な期限」なのです。石破総理が潔く決断すれば、新たな展望への道が開けます。逆に延命を図れば、「妄執」という負の評価とともに歴史に名を残すことになるでしょう。いずれにせよ、「8日」は日本政治にとって避けて通れない節目となるのです。

ディスカッション

ピンバック & トラックバック一覧

[…] 石破おろし 裏金議員が標的になる支持率低迷の政権 […]

[…] 石破おろし 裏金議員が標的になる支持率低迷の政権 […]