柴田淳の『総理が辞任して、ここまで日本全体が悲しんだことある??』が勘違いな件

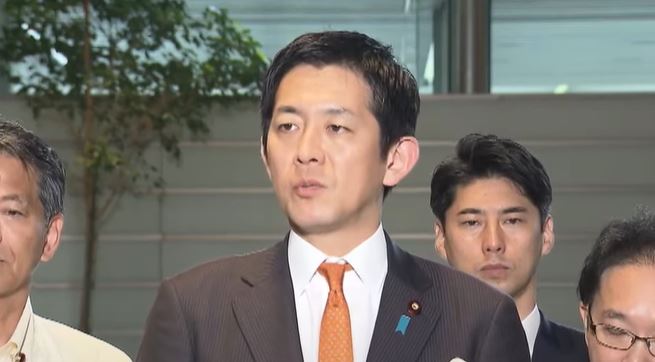

柴田淳 石破総理辞任を悲しむ

202X年、ある総理大臣の辞任が日本中を大きく揺るがしました。そのニュースが流れた瞬間、多くの国民が驚きと同時に深い悲しみを覚えたのです。

この出来事に対して、シンガーソングライターの柴田淳さんが自身のSNSで発した言葉が注目を集めました。

総理が辞任して、ここまで日本全体が悲しんだことある??

この短い一言は、瞬く間に拡散され、多くの人々の共感を呼びました。政治に関する発言は賛否を生みやすいものですが、この時ばかりは「その通りだ」と感じた人が少なくなかったのです。

では、なぜこの辞任はこれほどまでに人々の心を揺さぶったのでしょうか。そして、柴田淳さんの発言はなぜ国民の気持ちを代弁するかのように響いたのでしょうか。

この記事では、総理大臣辞任の意味や背景、柴田淳さんの発言が持つインパクト、日本人のリーダー観、そして今後の政治に求められる姿について掘り下げていきます。

総理大臣辞任という出来事の重み

日本において「総理大臣の辞任」というニュースは、ただの政治的な出来事ではありません。それは国のトップが退く瞬間であり、国民の暮らしや未来に直結する大きな転換点を意味します。総理大臣は国家のリーダーであり、日本という船の舵取りを担う存在です。その人物が辞任を表明するということは、単なる一政治家の去就ではなく、日本全体の方向性が大きく変わる合図でもあります。

過去を振り返ると、日本の総理大臣は比較的短命であると言われてきました。例えば、1年足らずで交代するケースも少なくなく、国民にとって「またか」と感じられることも多かったのです。政治の不安定さが続いた時期には、辞任のニュースが大きな驚きを持って受け止められることは少なく、「期待していなかった」という冷めた声さえ聞かれました。

しかし、今回の辞任は違いました。ニュースが流れた瞬間から「信じられない」「残念だ」「もっと続けてほしかった」という声があふれ、SNSを中心に国民の感情が大きく動きました。これは過去の辞任劇とは明らかに異なる反応であり、総理大臣という存在が国民の心に強く結びついていた証拠でもあります。

辞任が与える心理的影響

総理大臣の辞任は、国民の心理に大きな影響を与えます。なぜなら、国民はリーダーの存在を通じて安心感を得ているからです。長期的に政権を担ったリーダーであればあるほど、その辞任は喪失感を伴います。今回のケースでは、辞任に「悲しみ」という感情が強く結びついており、これは非常に珍しい現象と言えます。

政治的な不祥事や支持率低下による辞任の場合、国民の感情は「仕方ない」「当然だ」といった諦めや批判に偏りがちです。しかし、今回の辞任ではむしろ「惜しい」「もっと続けてほしかった」というポジティブな感情が支配的でした。これこそが「日本全体が悲しんだ」と表現されるゆえんです。

歴代の辞任との比較

歴史を振り返ると、国民の感情をここまで動かした辞任はごく少数です。たとえば、リーダーシップや外交力で評価を受けていた総理が退いた際には惜しむ声がありましたが、それでも「悲しみ」という形で国全体が一体感を持つほどではありませんでした。つまり今回の出来事は、辞任そのものが一種の社会現象として記憶される可能性が高いと言えます。

政治の不安定さと国民感情の関係

日本の政治はしばしば「安定しない」と言われてきました。総理大臣が頻繁に交代することは、国際社会からも「リーダーシップの欠如」と見なされることがあります。しかし、逆に考えると、今回のように辞任に対して強い悲しみが示されたのは、それだけ国民がリーダーに信頼を寄せていた証拠です。政治の不安定さに慣れてしまった国民が、初めて「続いてほしい」と心から願ったのかもしれません。

この現象は、今後の日本政治に大きな示唆を与えます。リーダーが国民とどのように信頼関係を築くか、その重要性を改めて浮き彫りにしたからです。単なる人気取りではなく、実績と誠実さをもって国民と向き合うリーダーこそが、長期的な信頼を獲得できるのだということを示した出来事でもあります。

まとめ

総理大臣辞任というニュースは、常に大きな注目を集めるものです。しかし、今回のように「悲しみ」が国全体を包み込むケースは非常に稀です。国民の心をここまで動かしたリーダーシップとは何だったのか。それを探ることは、日本の政治における課題や未来を考える上で欠かせない視点となります。次章では、具体的に辞任した総理大臣の人物像や実績について掘り下げていきます。

今回辞任した総理大臣について

今回辞任を表明した総理大臣は、近年の日本政治において特に存在感の大きかったリーダーでした。長期にわたって政権を担い、国民からの支持率も比較的高水準を維持していたことが特徴です。そのため、辞任のニュースは「なぜ今なのか」という疑問とともに、国民の大きな衝撃と悲しみを引き起こしました。

総理大臣としての実績

辞任した総理大臣は、就任中に数々の政策を打ち出しました。経済面では成長戦略や雇用安定策を進め、国際舞台においても積極的な外交を展開しました。特に、近隣諸国との関係改善や主要国首脳との信頼関係構築は高く評価され、国際社会における日本の存在感を強めた点は大きな功績と言えます。

また、災害対応やパンデミック対策においても一定のリーダーシップを発揮しました。批判がゼロではなかったものの、迅速かつ柔軟な対応によって「危機の時に頼れる総理」という印象を国民に与えたことは、支持率の安定につながったと考えられます。

国民からの評価と支持率

歴代総理大臣の中でも、この人物は国民からの信頼が比較的厚い部類に入ります。世論調査でも支持率は高く、特に「誠実さ」や「国民目線に立った発言」に共感する声が多く寄せられていました。政治家に対してシニカルな見方をする人が増えている中で、これほどポジティブに受け止められたリーダーは珍しい存在です。

辞任直前の支持率も依然として高く、通常なら辞任の理由となる「国民の支持離れ」は見られませんでした。そのため、今回の辞任が多くの人々に「惜しい」と受け止められ、「総理大臣の辞任=国民の悲しみ」という稀な構図を生み出したのです。

辞任の理由

今回の辞任理由については、公式発表と裏側の背景の両方が注目されました。公には「体調不良」や「一身上の都合」といった説明がなされましたが、メディアや有識者の間では「過重な職務負担」や「政権内部での軋轢」といった要素も指摘されています。

総理大臣という立場は、日々の公務や外交交渉、政党内の調整など膨大な責任を伴うため、長期的に続けるには心身ともに大きな負担がかかります。そのため「やむを得ない辞任」であったという見方も少なくありません。

一方で、国民の多くはその理由を冷静に受け止めつつも、「もっと続けてほしかった」「最後までやり遂げてほしかった」という思いを抱きました。ここに、国民感情と現実的な政治判断の間のギャップが存在します。このギャップこそが、柴田淳さんの「ここまで日本全体が悲しんだことある?」という言葉をより強く響かせたのです。

国民に与えた影響

この辞任は、単なるリーダー交代以上の意味を持ちました。それは、国民が久しぶりに「信じられるリーダー」を失った感覚を覚えたからです。長年続いてきた「政治不信」の中で、多くの人が心から支持できる総理に出会えたと感じていた矢先の辞任だったため、その衝撃は大きなものでした。

また、この出来事は「総理大臣は使い捨てではない」という認識を国民に強く残しました。日本の政治文化では、支持率が下がると総理が交代するのが常態化していましたが、今回はそうではなく、「支持されているのに辞める」という異例のケースでした。この事実が国民の間に強い印象を残し、辞任を一層特別な出来事にしたのです。

まとめ

今回辞任した総理大臣は、国民の信頼を獲得し、国内外で実績を残した稀有なリーダーでした。辞任理由はさまざまに語られるものの、国民の心に残ったのは「信頼できる総理を失った」という喪失感です。この喪失感こそが、柴田淳さんの言葉を通じて「日本全体の悲しみ」として表現されたのだと言えるでしょう。

柴田淳の発言が持つ意味

総理大臣の辞任という出来事を受けて、シンガーソングライターの柴田淳さんがSNSで発した一言が大きな注目を集めました。

「総理が辞任して、ここまで日本全体が悲しんだことある??」

この短い言葉は、決して政治的な専門用語や難解な理論ではありません。しかし、それだけに国民の心に強く響きました。人々が抱いていた漠然とした感情をシンプルに言葉にしたことで、多くの人が「自分の気持ちを代弁してくれた」と感じたのです。

芸能人の政治発言が持つ影響力

芸能人が政治について発言することは、常に賛否を伴います。政治的立場が強く反映されたコメントは批判を呼びやすく、ファン離れや炎上につながることも少なくありません。そのため、多くのアーティストや俳優は政治に関する発言を控える傾向があります。

しかし、柴田淳さんの発言は政治的な立場を前面に出すものではなく、あくまで「国民の感情」を代弁する形でした。そのため、炎上することなく幅広い層から共感を得られたのです。芸能人が政治発言をする際のリスクを最小限に抑えつつ、多くの人の心に届いた稀有なケースだと言えるでしょう。

共感を呼んだ理由

柴田淳さんのコメントがここまで拡散された背景には、いくつかの理由があります。

- シンプルな言葉で核心を突いたこと ― 難しい政治用語を使わず、誰もが抱いていた感情をそのまま表現した。

- 芸能人としての影響力 ― 音楽活動を通じて幅広い世代に支持されているため、発言が拡散しやすかった。

- 時代の空気を反映していたこと ― 国民が「喪失感」を共有していたタイミングで、その思いを的確に言語化した。

このような条件が重なったことで、柴田淳さんの一言は単なる個人の感想を超え、社会全体の「共感の象徴」として機能しました。

SNS時代の言葉の力

SNSの普及によって、芸能人の発言は瞬時に拡散されるようになりました。フォロワー数の多さだけでなく、「共感性の高い言葉」であれば一般ユーザーの間でリツイートやシェアが相次ぎ、数時間で国民的な話題に成長することもあります。

今回の柴田淳さんの発言も、まさにその典型でした。わずか数十文字のコメントが、新聞やテレビでも取り上げられるほどのニュース性を持ったのです。

芸能人が政治に触れることの意義

芸能人が政治的出来事に触れると、「専門外だから口を出すな」と批判されることもあります。しかし、政治は国民一人ひとりの生活に直結するものであり、意見を表明するのは当然の権利です。むしろ著名人が声を上げることで、政治への関心が高まるというプラスの側面もあります。

今回のケースでは、柴田淳さんの発言をきっかけに「自分も同じ気持ちだった」とSNSで感情を表明する人が増え、結果的に多くの国民が政治に対して主体的に関わるきっかけとなりました。これは「芸能人の発言が社会を動かす力」を示す好例と言えるでしょう。

まとめ

柴田淳さんの「総理が辞任して、ここまで日本全体が悲しんだことある??」という一言は、単なる感想以上の意味を持ちました。それは、国民の共感を呼び、政治と人々の心の距離を一気に縮める役割を果たしたのです。

芸能人が政治に言及することはリスクを伴いますが、今回の発言はそのリスクを超えて大きな意義を持ちました。次章では、この言葉がどのようにSNS上で広がり、世間に影響を与えたのかを掘り下げていきます。

世間の反応とSNSの広がり

柴田淳さんの「総理が辞任して、ここまで日本全体が悲しんだことある??」という発言は、瞬く間にSNS上で拡散され、大きな話題となりました。Twitter(現X)やInstagram、Facebookなどの主要プラットフォームでは、この言葉に共感するコメントや引用リツイートが数多く寄せられ、数時間でトレンド入りを果たしたのです。

Twitter(X)での拡散

Twitterは拡散力が最も強いSNSであり、今回の言葉もここを中心に広がりました。柴田淳さんの投稿には数万件の「いいね」とリツイートがつき、フォロワー以外の一般ユーザーにも一気に届きました。さらに、「まさにその通り」「本当に悲しい」「ここまで心に残る総理は初めてだった」といったコメントが相次ぎ、共感の輪が広がっていきました。

一方で、「芸能人が政治に口を出すべきではない」「感情論だけで語るのはどうなのか」という否定的な意見もありました。しかし全体としては肯定的な反応が圧倒的に多く、結果的に「国民の本音」を代弁した言葉として定着していきました。

InstagramやFacebookでの共有

Twitterほど瞬発力は高くありませんが、InstagramやFacebookでも柴田淳さんの言葉は広まりました。特にInstagramでは、ストーリーズや投稿で「心に刺さった言葉」として引用されるケースが増え、若い世代を中心に話題に。Facebookでは中高年層が共感を示す投稿が目立ち、世代を超えて共鳴が広がっていったのです。

メディアでの取り上げ

SNSで話題が拡大すると、新聞やテレビ、ネットニュースなどのメディアもこの発言を取り上げました。特に「国民が悲しみを共有する辞任」という文脈で、柴田淳さんの言葉が引用されることが多く、結果的により広い世代へと浸透していきました。

メディア報道を通じて初めてこの発言を知った人々の間でも、「まさに自分の気持ちだ」と感じる人が続出し、SNS発の言葉が全国的な共通認識へと発展したのです。

肯定的な声の特徴

肯定的な声には、以下のような特徴がありました。

- 「本当にその通りだ」と共感を示す短いコメント

- 「自分も同じ気持ちで泣いた」という個人的体験の共有

- 「この総理は歴史に残る人物だった」という評価

- 「芸能人がこうした発言をするのは勇気がある」という賛辞

特に「自分の感情を代弁してもらえた」という声が多く、言葉のシンプルさが共感を呼ぶ要因となったことがうかがえます。

否定的な声の特徴

否定的な声も一定数存在しましたが、その多くは発言そのものではなく「芸能人が政治について語ること」への抵抗感から生じていました。

- 「感情だけで政治を語るのは軽率だ」

- 「ファンとしては音楽だけに専念してほしい」

- 「SNSで拡散されると意見が一人歩きしてしまう」

とはいえ、このような否定的な意見はごく一部であり、全体の流れを変えるほどの力はありませんでした。むしろ批判が出ることで議論が活性化し、多くの人が自分の立場を考えるきっかけになったと言えるでしょう。

「共感の連鎖」としての広がり

今回の発言が特徴的だったのは、単なる一時的なバズではなく、「共感の連鎖」を生み出した点です。SNS上で「いいね」やリツイートをするだけでなく、自分の言葉で感情を表現する人が増えたことが重要です。

例えば、「こんなに悲しい辞任は初めて」「自分も涙が出た」という投稿が拡散され、国民全体が感情を共有する空気が形成されました。このプロセスが「日本全体が悲しんだ」という印象をさらに強めたのです。

まとめ

柴田淳さんの発言は、SNS時代ならではのスピード感で広まり、世間の共感を集めました。Twitterでの拡散、InstagramやFacebookでの共有、さらにはメディアでの報道によって、多くの人が同じ感情を共有する「社会現象」にまで発展したのです。

次章では、この現象を通して見えてきた「日本人とリーダーへの感情」について掘り下げていきます。

日本人とリーダーへの感情

今回の総理大臣辞任に対して「悲しい」「惜しい」という感情が国民の間に広がったことは、日本人がリーダーに抱く特別な感情を浮き彫りにしました。日本における「リーダー観」は、西洋的なカリスマリーダー像とはやや異なる特徴を持っています。そこには文化的背景や歴史的要因が深く関係しています。

日本人が求めるリーダー像

日本人はリーダーに対して「強い指導力」よりも「誠実さ」や「謙虚さ」を重視する傾向があります。もちろん政治において強力なリーダーシップは必要ですが、国民感情の根底には「共感できる人柄」や「国民と同じ目線で考えてくれるかどうか」が重要視されます。

今回辞任した総理大臣はまさにこの要素を持ち合わせていたため、多くの国民が「信頼できるリーダー」と感じ、辞任に強い喪失感を覚えたのです。

リーダーと国民感情の距離感

過去の総理大臣の多くは、国民との間に距離を感じさせる存在でした。政治の専門用語や難しい説明ばかりが並び、庶民の生活感覚とはかけ離れていると批判されることも少なくありませんでした。そのため、辞任しても「また次が来るだろう」と冷めた反応が多かったのです。

しかし今回のケースでは、総理が日常的に見せていた誠実な態度や、国民の生活に寄り添う発言が「親しみやすさ」として評価されていました。そのため、辞任のニュースは「身近なリーダーを失った」という感情につながり、悲しみの共有が一層広がったのです。

「悲しみ」が示すリーダーシップの形

国民がリーダーの辞任に「悲しみ」を感じるのは、単なる人気や支持率の高さだけでは説明できません。そこには「心の結びつき」が存在しています。つまり、日本人にとって理想のリーダーとは、単に政策を実行するだけでなく、国民の気持ちに寄り添う存在なのです。

西洋では「強いリーダー」「決断力のあるリーダー」が求められる傾向が強い一方で、日本では「信頼できるリーダー」「誠実で温かみのあるリーダー」が理想とされやすいのはこのためです。今回の辞任が特別な悲しみを伴ったのは、まさにその理想像に近いリーダーだったからと言えるでしょう。

国民感情と政治文化の関係

日本の政治文化には、「和を重んじる」「集団での調和を大切にする」という特徴があります。そのため、国民は対立をあおるリーダーよりも、バランス感覚を持ち、人々の意見を尊重するリーダーに魅力を感じやすいのです。

今回の総理大臣は、強引に物事を進めるよりも丁寧に説明し、相手の意見を尊重する姿勢を見せていました。この姿勢が「安心感」や「親近感」につながり、国民の間に信頼関係を築いたと考えられます。

日本人がリーダーに抱く「理想と現実」

一方で、日本人のリーダー観には「理想と現実のギャップ」も存在します。理想的には「誠実で国民目線のリーダー」が望まれますが、現実の政治では強い決断力やタフネゴシエーション能力も不可欠です。この矛盾が時にリーダーを苦しめ、辞任という結果につながることもあります。

今回の辞任は、国民にとって「理想的なリーダーを失った悲しみ」であると同時に、「理想を求めすぎた日本人の期待の重さ」が浮き彫りになった瞬間でもありました。

まとめ

日本人とリーダーの関係には、特有の文化的な背景があります。誠実さ、共感力、親しみやすさといった要素を持つリーダーが国民に強く支持される一方で、その期待の高さがリーダーに大きな負担を与えることもあるのです。

今回の総理大臣辞任に寄せられた「悲しみ」は、日本人が求めるリーダー像と国民感情の表れであり、今後の政治を考える上で大きな示唆を与えていると言えるでしょう。次章では、この辞任を通して浮かび上がった日本政治の課題について考察していきます。

総理辞任から見える日本政治の課題

今回の総理大臣辞任は、国民に大きな衝撃と悲しみを与えると同時に、日本政治が抱える根本的な課題を浮き彫りにしました。単なるリーダーの交代ではなく、政治のあり方そのものが問われた出来事でもあるのです。ここでは、辞任をきっかけに明らかになった日本政治の課題について整理していきます。

1. リーダー交代の頻発と政治の不安定さ

日本政治において長年指摘されてきたのが「総理大臣の短命政権化」です。戦後だけでも数多くの総理が1年以内に辞任しており、安定的に政策を進められないことが国際社会からの信用低下にもつながってきました。

今回の辞任は必ずしも短命ではありませんでしたが、国民にとって「信頼できる総理」を失う出来事であったため、政治の不安定さが改めて浮き彫りになりました。リーダー交代の頻度が高ければ高いほど、国民の生活や経済政策は中断され、長期的な展望が見えにくくなってしまいます。

2. 国民と政治の距離感

もう一つの課題は「国民と政治の距離感」です。多くの国民は政治に対して関心を持ちながらも、「自分の意見は届かない」「結局は一部の政治家の論理で動いている」と感じています。そのため、支持できる総理が現れても、辞任によって一気に失望へと変わってしまうのです。

今回の辞任では「もっと続けてほしかった」という声が多かったものの、その一方で「自分たちには何もできない」という無力感も広がりました。この距離感こそが、日本政治が克服すべき大きな課題です。

3. リーダーへの過剰な期待

日本人はリーダーに「誠実で国民目線に立ち、かつ強力なリーダーシップを発揮する」という理想像を求めがちです。しかし現実には、その両方を兼ね備えるのは非常に困難です。今回の総理も高い評価を受けながらも、健康問題や組織内の圧力といった要因で辞任せざるを得ませんでした。

つまり、国民が抱く理想の高さがリーダーの負担となり、結果的に辞任を早める要因になっている可能性があります。日本政治にとって重要なのは「一人のリーダーに過度に依存しない仕組みづくり」だと言えるでしょう。

4. 政党内の権力構造

総理大臣の辞任には、党内の権力構造も大きく関わります。派閥のバランス、後継者の擁立、政権内部の対立――こうした要素が絡み合うことで、本人の意思以上に外的要因が辞任を決定づけることがあります。

今回の辞任も「体調不良」という表向きの理由の背後に、政党内の力学があったのではないかという見方も少なくありません。国民が信頼を寄せていたリーダーが辞めざるを得ない状況は、政治の構造そのものに問題があることを示しています。

5. 次世代リーダーの育成不足

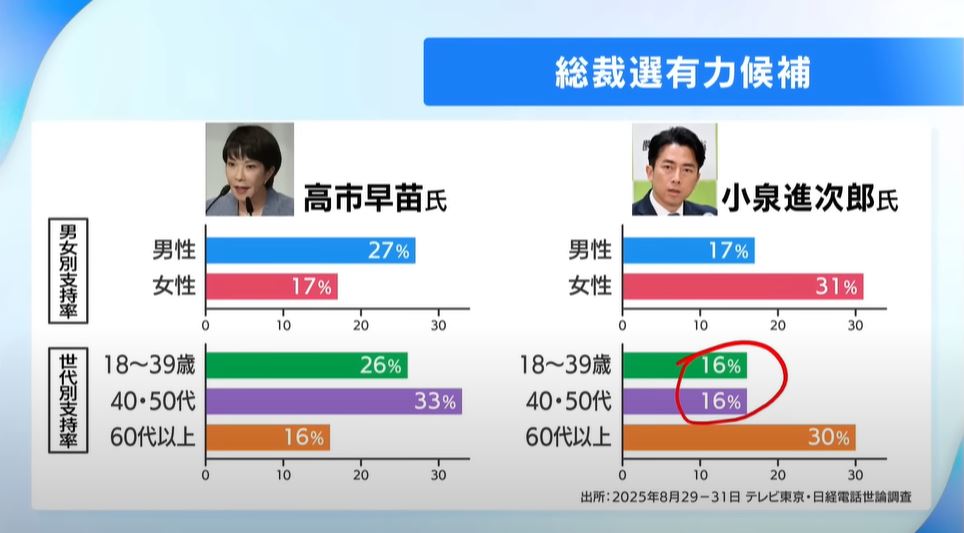

さらに浮かび上がったのは「次世代リーダーの育成不足」です。辞任が発表されると、すぐに「次の総理は誰か」という議論が始まりますが、多くの場合「適任者が見当たらない」という指摘が出ます。

有力な後継者がいない状況は、日本政治の持続可能性を損なう大きなリスクです。リーダーが交代するたびに「人材不足」が叫ばれる現状は、抜本的な政治改革の必要性を物語っています。

6. 国民との信頼関係の再構築

最後に、日本政治が抱える最大の課題は「国民との信頼関係の再構築」です。今回の辞任では、多くの国民がリーダーへの信頼を示しましたが、それは裏を返せば「信頼できるリーダーは少ない」という現状を浮き彫りにしたとも言えます。

国民と政治の距離を縮め、信頼を積み重ねるためには、透明性の高い情報発信や説明責任が欠かせません。リーダー一人のカリスマ性に頼るのではなく、政治全体が信頼に足る体制を築くことが求められています。

まとめ

今回の総理大臣辞任は、日本政治にとって大きな転機でした。国民が「悲しい」と感じるほど信頼されたリーダーを失ったことは、日本政治の可能性を示すと同時に、その脆弱さをも浮き彫りにしました。

リーダー交代の頻発、国民との距離感、過剰な期待、政党内の権力構造、次世代人材の不足――こうした課題を解決しなければ、同じことが繰り返される可能性があります。次章では、この出来事を総括し、今後の政治リーダーに必要とされる資質について考察します。

まとめと考察

今回の総理大臣辞任は、日本における政治のあり方と国民感情のつながりを深く考えさせる出来事でした。特に、シンガーソングライターの柴田淳さんが発した「総理が辞任して、ここまで日本全体が悲しんだことある??」という一言は、単なるSNS上のつぶやきを超え、国民の感情を象徴する言葉として広がりました。

辞任の意味と国民の悲しみ

歴代の総理大臣辞任と比べても、今回ほど国民の「悲しみ」が共有されたケースはほとんどありませんでした。一般的に、辞任は支持率低下や不祥事、政党内の対立といったネガティブな理由で語られることが多く、「仕方がない」「当然だ」という反応が一般的です。

しかし、今回は「惜しい」「続けてほしかった」という声が圧倒的に多く、政治に対して冷めた態度をとりがちな日本人が珍しく一体感を持った瞬間でした。この事実は、総理大臣という存在が単なる政治的リーダーを超え、国民の心の拠り所となっていたことを示しています。

柴田淳の言葉が残したもの

柴田淳さんの発言は、国民が抱いていた漠然とした感情をシンプルに言語化したものでした。専門家や政治評論家の難しい解説よりも、国民の心に響く言葉だったのは、「共感性」と「率直さ」があったからです。

この出来事は、政治に関する議論が必ずしも専門的である必要はなく、むしろ市民や芸能人など幅広い立場の人々が自分の言葉で思いを発することの大切さを示したと言えるでしょう。

今後の政治リーダーに必要な資質

今回の辞任から浮かび上がったのは、「国民に信頼されるリーダー」とはどのような人物か、という問いです。日本人が求める理想の総理像にはいくつかの特徴があります。

- 誠実さと清廉さを兼ね備えている

- 国民目線で物事を考える姿勢がある

- 説明責任を果たし、透明性の高い政治を行う

- 国際社会でも存在感を発揮できるリーダーシップ

- 国民の声に耳を傾けつつ、必要な時には強い決断ができる

つまり、これからのリーダーに必要なのは「強さ」と「優しさ」の両立です。国民が寄り添える安心感と、困難な局面で突破力を発揮する力、その両方を持つ人物こそが求められているのです。

政治と国民の距離を縮めるために

今回の辞任をきっかけに見えたのは、政治と国民の距離が必ずしも遠いわけではないということです。信頼できるリーダーが現れたとき、国民はしっかりと支持を示し、辞任には大きな悲しみを抱きます。つまり、国民は政治を諦めているわけではなく、むしろ「信頼できる存在」を待ち望んでいるのです。

この点を踏まえれば、政治家にとっての課題は「信頼を獲得し続けること」であり、そのためには説明責任や透明性、そして国民の声を反映する姿勢が欠かせません。

総括

総理大臣の辞任に対して日本全体が悲しみを共有した今回の出来事は、政治と国民感情の関係における大きな転換点でした。柴田淳さんの発言が共感を呼んだのは、国民の心に存在していた「本音」を的確に言葉にしたからです。

この経験を通じて、日本政治における課題やリーダーの在り方が再認識されました。今後は、一人のリーダーに依存するのではなく、政治全体が国民と信頼関係を築き続ける体制を整えることが求められます。

そして何より、国民が「悲しみ」だけでなく「希望」を共有できる未来を築くことこそ、これからの日本政治の最大の使命だと言えるでしょう。

ディスカッション

コメント一覧

まだ、コメントがありません