「石破首相のリーダーシップが試される時―森山幹事長ら四役辞任と政権の行方」

はじめに:政局の激震

2025年9月、日本の政界に大きな衝撃が走りました。自民党の森山裕幹事長をはじめとする党四役(総務会長、政調会長、選対委員長)がそろって辞意を表明したのです。自民党の「要」とも言える四役が同時に辞任の意向を示すのは極めて異例であり、単なる人事問題にとどまらず、党全体を揺るがす“政局”へと発展する可能性を秘めています。

背景には、直近の参院選における自民党の大敗北があります。かつて盤石とされた与党の基盤は大きく揺らぎ、支持率の低下や一連の不祥事によって国民からの信頼も失いつつあります。この「敗戦の総括」が、今回の四役辞任劇に直結したと言えるでしょう。

特に注目すべきは、今回の事態が“石破自民党”にとっての大きな試練となっている点です。石破茂首相は党内外で強い発信力を持つ一方、改革姿勢や政権運営をめぐり賛否が分かれています。その中で四役が一斉に辞任を表明したことは、石破政権に対する党内の不満や求心力低下を象徴する出来事とも受け取れるのです。

では、この一連の動きは単なる「責任の取り方」なのでしょうか。それとも、次期総裁選や政権の今後に直結する“大政局”の幕開けなのでしょうか。本記事では、参院選敗北の総括から四役辞任の背景、石破首相の対応、さらには臨時総裁選の可能性まで、8つのパートに分けて徹底的に分析していきます。

政治の世界において、人事は最大のメッセージであり、辞任の一手は“戦略”そのものです。今回の四役辞任劇が日本政治に与えるインパクトを読み解くことで、これからの政局の行方を見通していきましょう。

参院選の総括内容と敗因分析

自民党の四役辞任劇の背景には、直近で行われた参議院選挙の大敗北があります。この選挙結果は党にとって深刻な打撃となり、選挙戦略の不備や政策発信力の不足、さらには政権への信頼低下が重なったことが敗因として浮き彫りになりました。ここでは、党がまとめた参院選総括の要点を踏まえ、敗因を多角的に分析します。

第一に挙げられるのは内閣支持率の低下です。選挙直前の世論調査では、内閣支持率は危険水域とされる30%台前半まで落ち込みました。不祥事や政策への不満、リーダーシップに対する疑念が広がり、無党派層を中心に自民党離れが顕著になったのです。

次に政策が国民に響かなかった点です。経済政策や社会保障改革など、重要テーマについての発信はあったものの、具体性に欠け「国民生活に直結していない」との受け止めが多く見られました。とくに物価高騰への対策が不十分とされたことは、有権者の生活実感と大きな乖離を生みました。

さらに一連の不祥事による信頼失墜も影響しました。政治資金問題や一部議員の不適切発言などが連続して報じられ、党全体のガバナンス能力に疑念が持たれるようになったのです。これらの問題が「自民党は変わっていない」という国民の失望感を増幅させました。

加えて発信力とデジタル戦略の不足も無視できません。SNSを中心にした情報戦において野党や新興勢力が存在感を強める一方、自民党は従来型の広報活動にとどまりました。若年層への訴求力不足が票離れを加速させたことは明らかです。

これらの要素が重なり、参院選では大規模な議席減につながりました。つまり、自民党は単なる選挙戦術の失敗ではなく、信頼・政策・発信力という三つの基盤を同時に失っていたのです。この総括を受け、党内で「責任を明確化すべきだ」という声が強まり、結果として四役の辞意表明に結びついたといえるでしょう。

参院選敗北の要因は複合的ですが、共通するのは「国民の声を十分に反映できなかった」という点です。今後の政権運営や総裁選において、この総括をどう具体的な改革につなげるかが、最大の焦点となります。

“党四役”一斉辞意の背景と意義

参院選の大敗を受けて辞意を示したのは、森山幹事長だけではありませんでした。自民党の中枢を担う四役(幹事長、総務会長、政調会長、選対委員長)が揃って辞意を表明するという異例の事態が起きたのです。これは単なるポストの交代にとどまらず、党全体の進路や石破政権の基盤に直結する大きな意味を持っています。

そもそも党四役とは、自民党の運営における「心臓部」とも言える存在です。幹事長は党運営全般を統括し、資金や人事を握る実力者。総務会長は党内意思決定の最終調整役であり、政調会長は政策の司令塔。そして選対委員長は選挙戦略を担い、党の存続を左右します。これらが一斉に辞意を示したということは、党運営そのものに深刻な危機感があることを意味しています。

背景には、「敗北の責任を分担する」という意図が見て取れます。敗因を幹事長個人に押し付けるのではなく、四役が連帯して責任を負う形を示すことで、党全体としての誠意を国民に示そうとしたのでしょう。しかし同時に、それは「現体制では立て直しが困難である」という自己否定にもつながります。

また、この一斉辞意は石破首相への圧力としての側面も否めません。党内には「石破首相のリーダーシップ不足が大敗の一因」という声もあり、四役辞任は首相の進退問題を表面化させる引き金ともなり得るのです。党内世論を刺激し、総裁選の前倒し論が一気に加速したのもこの流れを受けてのことです。

一方で、このような“ドミノ辞任”は政党の結束を示すアピールとしても機能します。国民に対し「責任を曖昧にしない」というメッセージを発信し、次なる体制への移行をスムーズに進める布石とも考えられます。つまり、一斉辞意には自己犠牲と戦略的計算の双方が混在しているのです。

歴史的に見ても、ここまでの規模で四役が同時に辞意を示すのは極めて稀であり、日本政治史に残る出来事といえるでしょう。党内外に与えるインパクトは計り知れず、今後の政局を大きく動かす分水嶺となることは間違いありません。

石破首相の対応とその含意

四役の一斉辞任という政局の激震に直面した石破茂首相は、ただちに自らの進退を決断することはありませんでした。記者団に対して「適切に判断する」「当面は職務を続行する」と述べ、冷静な姿勢を示したのです。この対応は、一見すると危機を乗り越えるための時間稼ぎとも見えますが、実際には複雑な思惑が交錯しています。

まず注目すべきは、石破首相が即座に辞意を表明しなかった点です。党四役の辞任によって政権の求心力は大きく低下しましたが、首相が同調すれば政権は一気に空白状態に陥ります。その混乱を避けるため、首相は「続投」を表明することで最低限の安定を保とうとしたと考えられます。

しかし、党内からは「石破首相こそが敗北の責任を取るべきだ」という声も少なくありません。四役の辞任を受けて、首相が進退を明言しなかったことは、逆にリーダーシップ不足を印象付ける可能性もあるのです。特に、党内で不満を抱える勢力にとっては、総裁選を前倒しする格好の口実となりました。

一方で、石破首相の「適切に判断する」という表現には、時間を稼ぎつつ党内情勢を見極める意図が隠されていると見るべきでしょう。総裁選の前倒しが現実味を帯びるなかで、首相にとって最善の選択肢は、退陣か続投かだけでなく、次の総裁候補の選出プロセスをどのようにコントロールするかにかかっています。

また、この対応は国民に向けたメッセージとしても重要です。「政権の安定を優先する」という姿勢を打ち出すことで、党内の混乱が国政全体に波及することを防ぐ狙いがあります。しかし同時に、曖昧な態度は「責任逃れ」と捉えられるリスクも伴います。国民が望んでいるのは責任の所在を明確にすることだからです。

結局のところ、石破首相の対応は「現状維持」と「次の一手」の両立を模索するものであり、その判断は今後の政局に直接影響を及ぼします。首相が自らの進退をどう決断するのか、あるいは総裁選の行方をどう左右するのか――その一挙手一投足が、党内外から厳しく注視されています。

臨時総裁選前倒しの可能性

森山幹事長ら四役の辞任劇は、党内における臨時総裁選の前倒し論を一気に加速させました。当初は年末に予定されていた総裁選ですが、現状の混乱を放置すれば政権運営そのものが立ち行かなくなる可能性が高まり、9月8日をめどに総裁選を前倒しして実施する案が急浮上しているのです。

この背景には、自民党が直面する二重の危機があります。ひとつは参院選での大敗による支持率低下、もうひとつは党運営の中枢を担う四役が同時に辞任したことで生じた人事空白です。これらを放置すれば、党のガバナンス機能は著しく低下し、野党や新興勢力の攻勢を許すことは避けられません。したがって、早期に新体制を整え、求心力を取り戻す必要があるのです。

ただし、総裁選前倒しにはリスクも伴います。短期間での候補者擁立や政策論争の準備が十分でないまま選挙に突入すれば、表面的な人気投票に終わる恐れがあります。また、派閥間の調整も拙速に行われるため、結果として党内の分裂を深める危険性も指摘されています。

一方で、総裁選の前倒しは刷新感を演出する絶好の機会ともなります。特に若手議員や改革派にとっては、既存の体制に代わる新しい顔を国民に示すことで支持を拡大できる可能性があります。国民の側から見ても、党のリーダーシップを早急に立て直すことは歓迎されるでしょう。

現時点で有力視されているのは、石破首相が続投を模索する一方で、対抗馬として複数の名前が取り沙汰されている状況です。具体的には、経験豊富な元閣僚や、改革姿勢を打ち出す若手議員が候補に浮上しており、総裁選は「旧勢力」と「新勢力」の激突になる可能性が高いと見られています。

総裁選の前倒しは、党内力学の再編を意味します。石破首相がこの局面をどう乗り切るのか、それとも新しいリーダーが誕生するのか。9月8日を前にして、政局はまさに正念場を迎えているのです。

政局に及ぶ波紋:政権運営への影響

四役の一斉辞任と総裁選前倒し論の加速は、自民党の政権運営に深刻な影響を及ぼしています。特に注目すべきは人事の空白と党の求心力低下です。四役不在のままでは予算編成や政策調整、選挙戦略の立案といった基本的な党運営が停滞し、国会対応にも支障をきたす恐れがあります。

また、石破首相のリーダーシップが揺らぐなか、与党内には「このままでは政権基盤が崩壊しかねない」という危機感が広がっています。特に連立を組む公明党や他の小政党との関係は、政権の安定性に直結します。もし自民党内で分裂の兆しが強まれば、連立相手が距離を置く可能性も否定できません。

政権運営においては、内政と外交の両面で課題が山積しています。国内では物価高騰や少子化対策、経済成長戦略などの政策課題が待ったなしであり、国際社会においては安全保障や外交交渉の停滞は許されません。こうした中で党内の権力闘争が長引けば、国民の生活に直結する政策実行力が大幅に損なわれることになります。

さらに問題なのは、今回の事態が国民の政治不信を一層深める可能性です。「責任の押し付け合い」に映れば、支持率はさらに低下し、次の選挙に向けた体力を削ぐ結果となるでしょう。特に若年層や無党派層は、既存の政治に幻滅し、新しい選択肢を模索する傾向を強めると見られます。

このように、四役辞任と総裁選前倒し論は、単なる党内の権力ゲームにとどまらず、政権運営そのものに深刻な打撃を与えています。今後の焦点は、自民党がいかに早く新体制を築き、国民に対して「安定と改革」を同時にアピールできるかにかかっています。政権の存続はもちろん、日本政治全体の信頼回復のためにも、迅速かつ大胆な舵取りが求められているのです。

映像の見どころ(動画コンテンツ分析)

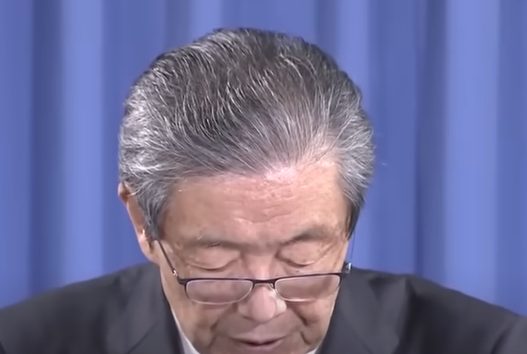

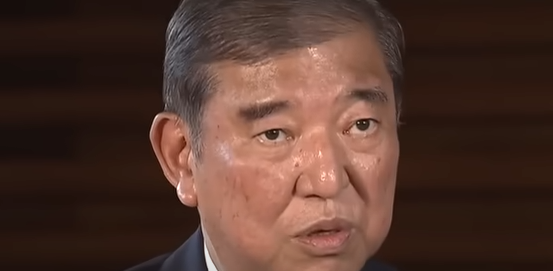

今回取り上げたYouTube動画「【森山幹事長ら四役が辞意表明】参院選総括で大政局突入か?大揺れ“石破自民党”の行方」には、ニュース記事だけでは伝わりにくい臨場感や現場の空気感が収められています。視聴者が注目すべき映像上のポイントを整理すると、次のようになります。

第一の見どころは、森山幹事長の辞意表明シーンです。会見場で森山氏が淡々と辞任の意向を述べる姿は、重苦しい空気を映し出しており、党の置かれた厳しい状況を象徴しています。その表情からは「敗北の責任を受け止める」という覚悟とともに、党内の動揺を抑え込もうとする必死さも感じ取れます。

次に注目されるのは、石破首相の対応コメントです。映像では「適切に判断する」「当面は職務を続行する」と語る石破氏の落ち着いた口調が映し出されています。しかし、その表情や言葉の間合いからは、党内外の重圧を受け止めつつ慎重に言葉を選んでいる様子が見て取れます。この「曖昧さ」と「冷静さ」が同居する映像は、文字情報だけでは伝わらないリアルな政治の緊張感を強調しています。

さらに動画全体を通じて感じられるのは、党内の不安と世論の厳しい視線です。ナレーションやテロップでは「大政局突入」「石破自民党の行方」といった刺激的なフレーズが繰り返され、事態の重大性を印象づけています。また、街頭インタビューのシーンなどでは、一般市民が「誰が責任を取るのか」「次は誰が立て直すのか」と語る声が紹介され、政治と国民との距離感が可視化されています。

このように、映像は単なる事実の伝達を超え、感情や空気感を伴った情報を提供しています。政治ニュースをより深く理解するには、文字情報と映像情報を組み合わせて捉えることが不可欠であり、この動画はその点で非常に示唆的だといえるでしょう。

まとめと今後への提言

森山幹事長をはじめとする四役の一斉辞任は、自民党の歴史に残る重大な出来事となりました。参院選敗北の総括を受けて責任を明確にするという意味では誠意ある対応ですが、その一方で党内の求心力低下と政権運営の不安定化を招き、臨時総裁選の前倒しという大きな流れを生み出しています。石破首相の対応も含め、今後の日本政治はまさに正念場を迎えていると言えるでしょう。

ここで重要なのは、単なる責任追及や人事の刷新だけでは不十分だという点です。国民が求めているのは、政治に対する信頼回復と、生活に直結する政策の実行力です。そのためには、以下のような提言が必要となります。

- 党の結束を最優先にすること:派閥間の対立や責任の押し付け合いではなく、次期総裁選を党の刷新の場と位置付けるべきです。

- デジタル戦略の強化:情報発信の遅れが若年層の支持離れを招きました。SNSやデジタルメディアを駆使した双方向のコミュニケーションを重視すべきです。

- 政策の具体化と生活感覚の反映:抽象的なビジョンではなく、物価高や少子化といった喫緊の課題に即した実効性ある政策を打ち出す必要があります。

- 透明性の徹底:不祥事や資金問題が国民の信頼を大きく損ねました。ガバナンス改革と情報公開を徹底することが不可欠です。

日本の政治は今、試練の時を迎えています。四役辞任という劇的な出来事は、危機であると同時に再生のチャンスでもあります。自民党がこの危機をどう乗り越えるかによって、日本の未来の政治地図が大きく変わることは間違いありません。

国民の信頼を取り戻すためには、政局に終始するのではなく、生活に根差した政策を実行することこそが求められています。本記事で取り上げた分析と提言が、今後の日本政治を読み解く一助となれば幸いです。

ディスカッション

コメント一覧

まだ、コメントがありません