立憲民主党は滅びのトレンドか?|原口一博が明かす遊国連合の可能性と自民党総裁選の行方

原口一博が語る「アメーバ政治」の実相と遊国連合の行方

2025年秋、立憲民主党の原口一博議員がYouTubeで発した言葉が、大きな注目を集めています。本記事では、その発言内容を整理し、背景にある政治的文脈や今後の展望について解説します。テーマは「遊国連合の現状」「賛成党との距離感」「立憲民主党の責任」「自民党総裁選の行方」「政策コア」など多岐にわたります。序章となる本パートでは、発言の背景と今回の議論の位置づけを詳しく紹介します。

原口一博とは誰か

原口一博(はらぐち・かずひろ)議員は、佐賀県選出の衆議院議員であり、これまで総務大臣などを歴任してきました。近年は「遊国連合」と呼ばれる市民運動的ネットワークの旗振り役となり、既存政党とは異なる新しい政治の形を模索しています。

今回の動画発言の位置づけ

今回の発言は、政治系YouTubeチャンネルに出演した際のもので、テーマは自民党総裁選から市民運動の展望まで幅広く言及されています。特に注目すべきは以下のポイントです。

- 「遊国連合」は当初“張り子の虎”だったが、全国的な活動を経て魂が入りつつある。

- 賛成党との関係は「人物本位の支援」に切り替える必要がある。

- 立憲民主党は選挙での敗北を総括せず、“滅びのトレンド”に入っている。

- 自民党は“巨大なアメーバ”であり、近づく勢力を取り込む力学がある。

- 次期総裁人事をめぐる混乱は「地雷」ではなく「クラスター爆弾」のように広がる。

- 政策の核心は「消費税廃止」「反グローバリズム」「日本優先」。

発言が注目される理由

原口氏のコメントが注目を集める理由は大きく三つあります。

- タイミング: 自民党総裁選が目前に迫る中、各党の動きが読みにくい状況での発言だったこと。

- 立場: 与党ではなく野党第一党に属する議員として、自民党や賛成党に言及した点。

- キーワード: 「張り子の虎」「アメーバ」「クラスター爆弾」など比喩的な表現が、政局の実態を的確に描いていたこと。

本記事の構成

本記事は、原口一博氏の発言を8つのテーマに整理し、深掘りしていきます。

- 序章:今回の発言の背景と位置づけ

- 遊国連合の現在地:張り子の虎から“魂”が入るまで

- 賛成党との距離感:人物本位支援と“連立観測”の余波

- 立憲民主党への進言:敗北の総括と路線の再設計

- 自民党という“アメーバ”:取り込みのメカニズム

- 次期総裁を巡る混迷:地雷ではなくクラスター爆弾

- 政策コア:「消費税廃止」「反グローバリズム」「日本優先」

- 地方からの反転攻勢:地域事例と今後のアクションプラン

この序章は、全体のガイドラインとなる「地図」の役割を果たします。ここから、各パートで具体的な発言の解説や背景分析を進めていきましょう。

まとめ

原口一博氏の発言は、単なる政局コメントに留まらず、日本政治の構造的問題を浮き彫りにしています。「遊国連合」の意義、賛成党や立憲民主党へのスタンス、自民党総裁選の混迷、そして政策の核心。これらを順を追って検証していくことは、今後の日本政治を理解するうえで極めて重要です。

遊国連合の現在地:「張り子の虎」から“魂”が入るまで

原口一博議員が主導する市民運動ネットワーク「遊国連合」は、発足当初から注目を集めてきました。しかし、その実態については「実質が伴っていないのではないか」という厳しい声も少なくありません。原口氏自身も今回の動画で「最初は張り子の虎だった」と認めています。それでも、ここ1年の活動を通じて確実に“魂”が入り始めていると評価しました。本パートでは、遊国連合の歩みと課題、そして今後の可能性を整理します。

発足当初の評価:「張り子の虎」とは何を意味するか

遊国連合は、国会議員の後ろ盾を持たない市民が自主的に組織した新しい政治ネットワークです。匿名の支援者がインターネットを通じて集まり、わずか数か月で全国289名の世話人を擁する規模へと成長しました。しかし、急速な拡大には組織運営の限界もあり、内部では「形だけで中身がない」という批判が噴出。原口氏が自ら“張り子の虎”と表現した背景には、この実態への自省が込められています。

活動の積み重ねで「魂」が入る

それでも遊国連合は、単なるネット上の集まりで終わることはありませんでした。実際に行われた活動は以下のように多岐にわたります。

- 全国ブロックでの組織化: 衆議院11ブロックごとに代表世話人を配置し、地域ごとの結束を強化。

- リアルミーティングの開催: 高知・香川・兵庫など各地で市民主体の集会を実施し、横のつながりを形成。

- 開示請求の実績: 政府・行政に対する情報開示請求を市民の手で行い、政治課題を可視化。

- 命を救った事例: 原口氏自身が「遊国連合がいなければ命が救えなかった」と語るように、具体的な支援が実を結んだケースも存在。

こうした積み重ねによって、「張り子の虎」だった組織に少しずつ魂が吹き込まれていったのです。

直面する課題:疲弊と分裂の影

一方で、課題も浮き彫りになっています。原口氏は「世話人たちが疲れ切ってしまった」「賛成党に利用されていると感じる人もいる」と現状を率直に語りました。具体的には、以下のような問題があります。

- 過度な個人依存: 原口氏に頼りきりの体制となり、世話人の自主性が十分に機能していない。

- 政治利用の懸念: 一部のメンバーが賛成党や他の政党のために遊国連合を利用しているとの指摘。

- 組織疲労: 発足から1年以上が経過し、活動の継続に疲弊するメンバーが増加。

- 離脱の連鎖: 理念に共感する人が「他党色が強すぎる」と感じ、離脱するケースが目立つ。

これらは、市民運動ならではの「開かれた参加」を維持するがゆえのジレンマでもあります。

限界をどう突破するか

原口氏は「離脱も自由」「利用されてもいい」と発言し、組織の流動性を前向きに受け止めています。これは従来の政党モデルとは異なる柔軟性を意味します。しかし、同時に次のような戦略が必要とされるでしょう。

- コミュニケーション設計: 一方通行の配信型から、双方向のタウンミーティング方式へ。

- 役割分担の明確化: 世話人・参加者それぞれのタスクを整理し、負担の偏りを防ぐ。

- 理念の再確認: 「誰のための組織か」を明示し、他党の影響を最小化する。

- KPI導入: 支部数・参加者数・イベント開催数など、客観的な目標を共有。

市民運動としての意義

遊国連合の最大の特徴は、既存政党の枠を超えて市民が主体的に政治活動を行っている点です。匿名の参加者がオンラインを介して全国規模のネットワークを形成し、実際に政策提言や支援活動を行う――これは日本の政治史においても新しい試みと言えます。原口氏は「他の政党ですらできないことを遊国連合は実現した」と語り、市民の力を過小評価すべきではないと強調しました。

まとめ:次のステージへ

遊国連合は、発足時の「張り子の虎」という評価を脱しつつあります。地域ごとの実績や情報開示の成功事例は、市民運動が政治にリアルな影響を与え得ることを証明しました。しかし同時に、組織疲労や分裂のリスクも抱えています。今後は「理念の明確化」「双方向のコミュニケーション」「客観的なKPI設定」を通じて、次のステージへと進めるかどうかが試される段階に入っています。

賛成党との距離感:人物本位支援と“連立観測”の余波

原口一博議員が今回の発言の中で最も繊細に語ったテーマの一つが「賛成党との関係」です。近年、賛成党は若年層や政治に新しい関心を持つ層を中心に急速に支持を広げています。その中心人物である神谷宗幣代表との交流、そして自民党重鎮・麻生太郎氏との接点が、遊国連合や立憲民主党に大きな影響を与える可能性を孕んでいます。本パートでは、原口氏が示した賛成党との距離感、連携の余波、そして“人物本位支援”という方針の意味を深掘りします。

麻生太郎との面会と「連立観測」

発言の中で特に波紋を呼んだのは、神谷氏が麻生太郎副総裁と面会した事実に触れた部分です。麻生氏は自民党の中でも強い影響力を持つ人物であり、「次の総理次第では賛成党との連立もあるかもしれない」という観測が広がったと原口氏は説明しました。

この「連立観測」が持つ意味は二つあります。

- 賛成党の存在感強化: 新興政党である賛成党が、大政党との連立候補に挙がるだけでも「一目置かれる存在」として認識される。

- 遊国連合への影響: 遊国連合内部で「賛成党の下部組織化」への懸念が強まり、理念に共感する純粋なメンバーが離脱するリスクを高める。

人物本位の支援方針

こうした状況を受けて、原口氏は「組織単位で賛成党を支援するのではなく、個々の人物を見て応援していく」との方針を示しました。これは「人物本位支援」と呼べるスタンスです。背景には以下の理由があります。

- 理念の保持: 組織ごと支援すれば遊国連合が丸ごと取り込まれる危険があるが、人物単位なら理念を軸に選別できる。

- 柔軟性の確保: 政党間の力学が変化しても、人物に焦点を当てることで臨機応変に連携可能。

- 信頼関係の重視: 原口氏自身が「親友」と呼ぶ賛成党所属の人物もおり、人間関係を軸に政治活動を進めたい意向。

この方針は、既存政党が採用してきた「党単位での協力」とは一線を画すものであり、遊国連合の特徴を示す戦略的選択でもあります。

アイデンティティの危機

しかし、原口氏は同時に賛成党の「アイデンティティ喪失」の危険性についても懸念を示しました。自民党との接近は一時的な政治的影響力を高める一方で、「反グローバリズム」「日本優先」といった理念が薄まる可能性があるというのです。

さらに、賛成党内部には増税反対の経済路線を持つ一派と、現実的な政策調整を志向する一派が存在し、今後の方向性が不透明です。原口氏は「科学反応が起きている」と表現し、内部の揺れが外部にも波及することを危惧しました。

遊国連合にとってのリスクとチャンス

遊国連合にとって、賛成党との関係は両刃の剣です。

- リスク: 賛成党色が強まり、純粋な市民運動としての信頼を損なう可能性。

- チャンス: 賛成党の支持層を取り込み、新しい世代や層へのアクセスを拡大できる可能性。

この微妙なバランスの中で「人物本位支援」は、リスクを抑えつつチャンスを活かすための戦略的選択と位置づけられます。

中長期的視点:どこまで近づくべきか

短期的には、麻生氏との面会や総裁選の動向に左右される要素が強いものの、中長期的には以下の問いが避けられません。

- 賛成党が自民党と組んだ場合、遊国連合はどこまで距離を保てるのか。

- 「人物本位支援」は理念を守る仕組みとして機能するのか。

- 市民運動としての独立性と、政治的影響力拡大の両立は可能なのか。

これらの問いに答えを出すには、遊国連合自身が「何を目指す組織か」を再定義し、理念を共有する仕組みを強化する必要があります。

まとめ:距離感こそが最大の戦略

賛成党との距離感をどう取るかは、遊国連合の存続に直結するテーマです。組織単位での協力ではなく、人物本位での支援を掲げることで、遊国連合は「取り込まれる危険」と「孤立するリスク」の間を巧みにバランスしようとしています。今後の日本政治において、市民運動がいかに既存政党と連携・対立していくのか。その先行モデルとなるのが、原口一博氏が打ち出す「人物本位支援」のあり方なのです。

立憲民主党への進言:敗北の総括と路線の再設計

原口一博議員は、自ら所属する立憲民主党に対しても厳しい言葉を投げかけました。2021年衆議院選挙、そして2022年参議院選挙において、立憲民主党は議席数をある程度確保したものの、実際には「400万票以上を失った」と指摘します。これは「野党第一党」としての存在感を維持できていない証拠であり、党としての責任を明確にすべきだというのが原口氏の立場です。

「責任を取るべき」発言の背景

原口氏は、立憲民主党の執行部に対し「責任を取るべきだ」と明言しました。この発言は、党幹事長人事をめぐる議論とも重なります。選挙結果を総括せずに人事を決めたことに対し、原口氏は「やり方の順番が違う」と批判しました。具体的には、次のような問題点を指摘しています。

- 選挙敗北の総括不足: 野党第1党としての立場を維持できなかったにもかかわらず、執行部が責任を明確にしない。

- 人事の不透明性: 幹事長交代が党内の合意形成を欠いたまま行われた。

- 組織文化の硬直化: 負けても責任を取らない体質が、政党全体の信頼を損なう。

この問題意識は、他党との比較によっても際立ちます。例えば、日本維新の会は選挙敗北の際に幹部が責任を取り辞任する文化を持っています。それに比べ、立憲民主党は「責任回避型」の政党になりつつあるとの懸念が示されています。

「滅びのトレンド」にある立憲民主党

原口氏は、立憲民主党の現状を「かつての社会党と同じ滅びのトレンドに乗っている」と警鐘を鳴らしました。これは単なる比喩ではなく、歴史的な政党崩壊のパターンを踏まえた分析です。

社会党はかつて「野党第一党」として自民党と対峙しましたが、時代の変化に対応できず、内部対立や路線の迷走によって急速に支持を失いました。原口氏が言う「滅びのトレンド」とは、まさに同じ轍を踏んでいるという警告なのです。

財政観の違いと路線対立

さらに根深い問題として、立憲民主党内での「財政観の対立」があります。原口氏は「この財政観のままでは日本を立て直せない」と述べ、党内の主流派に疑問を呈しました。

具体的には、以下のような論点が浮かび上がります。

- 積極財政派: 積極的な財政出動を通じて景気を刺激し、国民生活を守ろうとするグループ。

- 緊縮財政派: 財政規律を重視し、増税や歳出削減によって財政健全化を図ろうとするグループ。

原口氏は前者に近い立場を取り、「消費税廃止」や「反グローバリズム」を強調しています。しかし党執行部は後者に寄っているとされ、このギャップが立憲民主党の政策形成を弱体化させているのです。

「江田野党」からの脱却は可能か

原口氏は立憲民主党を「江田野さんの党」とも表現しました。これは、枝野幸男元代表の理念やカラーが色濃く残っていることを指しています。しかし、現在の日本政治においてその路線は有効なのか、再考を迫られています。

もし党が枝野路線に固執すれば、社会党と同じく支持基盤を失い続けるでしょう。逆に、新たな財政観や政策理念を打ち出せば、再び国民の支持を取り戻す可能性があります。

遊国連合と立憲民主党の違い

ここで重要なのは、原口氏が「遊国連合」と「立憲民主党」を明確に切り分けている点です。遊国連合は市民主体で柔軟に変化できる組織であるのに対し、立憲民主党は硬直化した党文化に縛られています。

この比較は、立憲民主党に対する「変化への圧力」として機能する可能性があります。市民運動のダイナミズムと、政党政治の硬直性。その対比を際立たせることで、立憲民主党内にも危機感が芽生えるかもしれません。

立憲民主党が生き残るための条件

では、立憲民主党が「滅びのトレンド」から脱却し、生き残るためには何が必要でしょうか。原口氏の発言を踏まえると、以下の条件が浮かび上がります。

- 敗北の総括: 選挙敗北の責任を明確化し、執行部が説明責任を果たすこと。

- 路線の再設計: 財政観や政策理念を刷新し、国民の生活に直結する課題にフォーカスすること。

- リーダーシップの更新: 江田野カラーに依存せず、新しい世代のリーダーを前面に立たせること。

- 市民運動との連携: 遊国連合のような草の根運動と協力し、柔軟性を取り入れること。

まとめ:「野党第一党」の自覚を取り戻せ

原口一博氏の発言は、立憲民主党にとって「自己変革を迫る最後通告」とも言えます。責任を取らない文化、財政観の違い、枝野路線への依存――これらを克服しなければ、立憲民主党は社会党の後を追うだけです。逆に言えば、いまこそ総括を行い、国民に対して「野党第一党」としての自覚を示す絶好の機会でもあります。

この章で示された「敗北の総括と路線の再設計」という課題は、立憲民主党だけの問題ではありません。日本の野党全体が直面する宿題であり、次の総選挙までに答えを出せるかどうかが、日本政治の未来を大きく左右するのです。

自民党という「アメーバ」:取り込みのメカニズム

原口一博議員の発言の中で象徴的だったのが、「自民党は巨大なアメーバだ」という比喩でした。彼は、自民党の本質を「近づく者を溶かし、取り込んでしまう組織」と表現し、立憲民主党を含む野党勢力がこの力学の前に埋没する危険を指摘しました。本パートでは、自民党を「アメーバ」と呼ぶ理由、その政治的メカニズム、そして野党が直面する課題について整理します。

「アメーバ」とは何を意味するのか

アメーバは形を自在に変え、周囲のものを取り込みながら成長する単細胞生物です。原口氏が自民党を「アメーバ」と呼ぶのは、次のような特徴を捉えているからです。

- 柔軟性: 自民党は政策や人材を状況に応じて変化させ、国民の支持を維持し続ける。

- 包摂力: 他党や外部勢力を部分的に取り込み、内部に吸収してしまう。

- 自己保存本能: 権力を維持するためには理念よりも実利を優先し、形を変えて生き延びる。

この構造は、自民党が戦後長期にわたり与党の座を維持してきた理由そのものでもあります。

歴史に見る「アメーバ的」取り込み

自民党の「取り込み」は歴史的に繰り返されてきました。

- 公明党との連立: 本来は対立していた宗教政党を与党連立に組み込み、安定多数を確保。

- 社会党首相の誕生: 1994年には村山富市社会党委員長を首相に担ぎ上げ、結果的に社会党を消滅に追いやった。

- 維新や国民民主党への接近: 政策や人材を部分的に吸収し、野党の存在感を薄める戦術。

これらはいずれも、自民党が「生き残るためなら理念も超える」政党であることを示しています。

野党が埋没するメカニズム

自民党が「アメーバ」のように他党を取り込むと、野党は次のように埋没していきます。

- 政策の同質化: 野党の政策を部分的に取り込むことで、与野党の差別化が失われる。

- 人材流出: 野党議員が自民党に合流することで、野党の顔が薄まる。

- 支持基盤の分断: 与党側に吸収された支持層が戻らず、野党全体の地盤沈下につながる。

結果として、「自民党に反対する理由が見えにくい」状態が生まれ、選挙においても与党優位が固定化されます。

原口氏の危機感

原口氏は「立憲民主党もこのアメーバに溶かされる」と警鐘を鳴らしました。すでに立憲民主党は内部で政策や財政観が分裂しており、方向性を見失いつつある状況です。もし自民党に近づけば、その理念ごと取り込まれ、野党としての存在意義を失う可能性が高いのです。

「アメーバ政治」に対抗するための条件

では、自民党のアメーバ的包摂力に対抗するには何が必要でしょうか。原口氏の発言を踏まえ、次の3つの条件が挙げられます。

- 理念の確立: 野党は「何を守り、何を変えるのか」という明確な理念を提示する必要がある。

- 市民基盤の強化: 政党間の力学ではなく、市民運動や地域組織に根差す支持を広げる。

- 分断の克服: 内部対立を最小化し、「アメーバ」に付け込まれる隙を減らす。

特に、遊国連合のような市民主体のネットワークは、アメーバに飲み込まれない独立基盤として重要な役割を果たす可能性があります。

アメーバの強さと弱点

自民党の強さは包摂力にありますが、それは同時に弱点にもなり得ます。あまりに多様な要素を取り込めば、内部矛盾が拡大し、統治の一貫性を失うリスクがあるのです。原口氏が「クラスター爆弾のようだ」と比喩した次期総裁選の混迷も、この内部矛盾の表れと言えます。

まとめ:「アメーバ」を超える政治へ

原口一博氏の「自民党=アメーバ」発言は、日本政治の本質を突いたものです。自民党は理念よりも生存を優先し、他党を取り込むことで長期政権を維持してきました。しかし、野党が理念と市民基盤を固めれば、アメーバに溶かされない独自の存在感を示すことが可能です。

次の総選挙に向けて問われているのは、野党が「アメーバ政治」を乗り越えられるかどうか。その試金石として、立憲民主党と遊国連合の動向が注目されます。

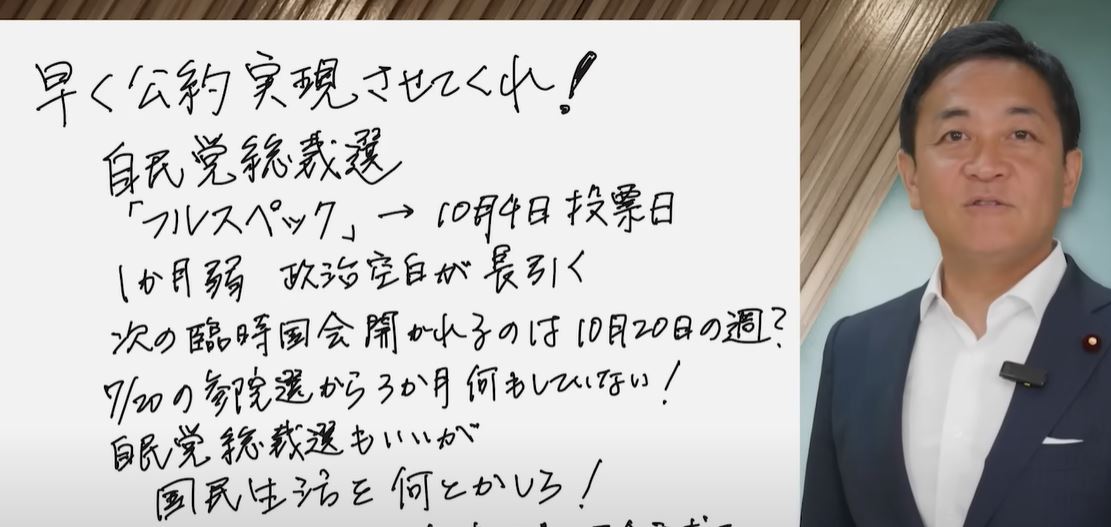

次期総裁を巡る混迷:「地雷」ではなく「クラスター爆弾」

自民党の総裁選は、日本の政治の行方を大きく左右する最重要イベントです。原口一博議員は今回の発言で、この総裁選の行方を「地雷」ではなく「クラスター爆弾」に例えました。つまり、一箇所での爆発にとどまらず、複数の場所で連鎖的に問題が噴き出す可能性を示唆しているのです。本パートでは、この比喩が意味するところを解説し、次期総裁選が抱える混迷の構図を紐解きます。

「クラスター爆弾」の比喩が示すもの

原口氏は次期総裁選を「地雷ではなくクラスター爆弾」と表現しました。この言葉には以下のような意味が込められています。

- 単発ではなく多発: 候補者同士の対立が一つの問題で終わらず、複数の派閥や政策争点に飛び火する。

- 長期的影響: 選挙後も後遺症のように派閥間の対立や分裂が尾を引く。

- 予測不能: 爆発の場所やタイミングが分からず、全体像を把握しづらい。

これまでの総裁選は「勝者と敗者」が明確になるゲームでしたが、次期総裁選は結果が出ても党内の混乱が収束しない可能性が高いのです。

主要候補と爆発要因

総裁選を「クラスター爆弾」にしているのは、候補者一人ひとりがそれぞれ異なる火種を抱えているからです。今回取り沙汰された候補者を整理すると次のようになります。

| 候補者 | 強み | 弱点/爆発要因 |

|---|---|---|

| 林芳正 | 国際派で安定感、米国留学経験 | 存在感が薄く、派閥横断的な支持を得にくい |

| 安藤浩 | 積極財政派として若手議員から支持 | 自民党主流派との距離があり、主流に飲み込まれる危険 |

| 河野太郎 | 知名度抜群、改革イメージ | 「力をパワーに」など失言イメージ、反発も強い |

| 小泉進次郎 | 若手人気、象徴性 | 「セクシー発言」に象徴される実務力不足の印象 |

これらの候補が一堂に会することで、単なる政策論争ではなく「派閥間の衝突」「イメージ戦争」「世代交代」をめぐる摩擦が一気に表面化します。

派閥力学と分裂のリスク

自民党の総裁選は派閥の動向に大きく左右されます。しかし近年、派閥の結束力は弱まり、流動化が進んでいます。これが「クラスター爆弾」的な状況を生み出しています。

- 派閥の空洞化: かつてのような「派閥の一括投票」が崩れ、個人判断が増加。

- 世代交代の圧力: 若手議員が派閥の方針に従わず、自らの支持基盤を優先。

- メディア世論の影響: 派閥内の力学よりも、世論調査やSNSでの支持が候補を左右。

この不確実性が、総裁選を終えても分裂や不満を残し、党内の安定を損なう要因となります。

野党にとっての意味

自民党総裁選の混迷は、野党にとってはチャンスでもあります。なぜなら、与党が内輪揉めに時間とエネルギーを割いている間に、野党は「政権担当能力」を示す余地が生まれるからです。

しかし原口氏は「立憲民主党は総括もせず滅びのトレンドにある」とも指摘しており、野党がこのチャンスを活かせるかどうかは極めて不透明です。

国民にとってのリスク

一方で、国民にとって総裁選の混迷は必ずしもプラスではありません。リーダー不在や政策決定の停滞は、外交・経済の不安定化を招く可能性があります。

- 外交:米中対立の中で日本の立場が曖昧になる。

- 経済:増税・減税をめぐる政策が決まらず、景気停滞が長引く。

- 安全保障:不安定な政権が続けば、防衛政策の一貫性も揺らぐ。

つまり、総裁選の混乱は「自民党内部の問題」にとどまらず、日本全体のリスク要因となり得るのです。

まとめ:クラスター爆弾をどう制御するか

原口一博氏の「クラスター爆弾」比喩は、次期総裁選の危険性を直感的に示すものでした。候補者それぞれが火種を抱え、派閥も弱体化している今、総裁選はかつてない混迷に陥る可能性があります。

この爆発を制御できなければ、自民党は「アメーバ的包摂力」の強さと同時に、内部矛盾に押し潰されかねません。野党もまた、この状況をただ見守るのではなく、自らの理念と政策を提示することで「受け皿」となれるかどうかが問われています。

次期総裁選は単なる党内人事ではなく、日本政治全体の行方を決める分岐点。国民にとっても「次のリーダーが誰か」だけでなく、「どんな混乱を乗り越えられるか」が重要な焦点となるでしょう。

政策コア:「消費税廃止」「反グローバリズム」「日本優先」

原口一博議員の発言の中で最も明確に示されたのが、彼自身の政策コアです。それは「消費税廃止」「反グローバリズム」「日本優先」という三本柱に集約されます。本パートでは、それぞれの政策が持つ意味と課題、そして他党との違いについて詳しく整理していきます。

消費税廃止の主張

原口氏は「消費税廃止一択」とまで述べ、現行の消費税制度を根本から否定しました。その理由は次の通りです。

- 景気への悪影響: 消費税は国民の購買意欲を直接的に冷え込ませ、経済の回復を阻害する。

- 逆進性の強さ: 低所得層ほど負担割合が高くなるため、格差を拡大する。

- 税収構造の硬直化: 財政を消費税に依存することは持続可能性を欠く。

原口氏は「400万票以上を失った立憲民主党が増税路線を維持しても国民支持は得られない」と強調し、むしろ減税を旗印に据えるべきだと主張しました。

他党との比較

| 政党 | 消費税に関する立場 |

|---|---|

| 自民党 | 社会保障財源として維持。将来的な増税も視野。 |

| 立憲民主党 | 一部減税を検討するが、基本は維持。 |

| 維新の会 | 減税よりも行政改革・歳出削減を優先。 |

| 賛成党 | 減税を強調するグループと、現実的対応を重視するグループで割れる。 |

| 原口氏/遊国連合 | 消費税廃止を明確に主張 |

この比較からも分かる通り、「消費税廃止」を明確に打ち出しているのは現状では原口氏のスタンスが際立っています。

反グローバリズム

もう一つの柱が「反グローバリズム」です。原口氏は、国際資本や多国籍企業に依存した経済モデルが、日本の主権と国民生活を脅かしていると警鐘を鳴らしています。

- 食料安全保障: 海外依存度が高い日本の農業を立て直し、国内自給率を高める必要性。

- 労働市場: グローバル競争による非正規雇用の増加を是正し、安定した雇用環境を整備。

- 情報・技術: データやITインフラを外資に依存せず、国内での開発・管理を強化。

原口氏は、単なる「保護主義」ではなく、「国民の暮らしを守るための現実的な独立戦略」として反グローバリズムを掲げています。

日本優先(ジャパン・ファースト)

三本柱の最後が「日本優先」です。これはトランプ前米大統領の「アメリカ・ファースト」に通じるスローガンですが、原口氏は独自の解釈を加えています。

彼が語る「日本優先」は次のような意味を含みます。

- 外交: 大国の間で翻弄されるのではなく、日本独自の判断軸を持つ。

- 経済: 外国資本やグローバル市場よりも、日本国内の産業と雇用を最優先する。

- 社会: 国籍や立場の違いを超えて「日本社会全体の利益」を守る。

つまり「日本優先」とは、単なるナショナリズムではなく、国民生活を第一に考える政策哲学なのです。

党内調整の壁

しかし、原口氏の政策コアがそのまま実現するわけではありません。立憲民主党の内部には、依然として増税派やグローバル志向のグループが存在し、政策決定に大きな影響を持っています。

そのため、原口氏は「まずは党内での整理が必要」と発言しました。これはすなわち、立憲民主党が路線対立を解消しなければ、国民に対して明確なメッセージを発することができないという危機感の表れです。

市民運動との親和性

遊国連合をはじめとする市民運動は、「消費税廃止」「反グローバリズム」「日本優先」といった理念に共感しやすい土壌を持っています。これは、既存政党が避けてきたラディカルな政策を柔軟に受け入れる市民基盤があるからです。

この点で、原口氏の政策コアは市民運動と政党政治の接点を生み出す可能性があります。

まとめ:理念から実行へ

原口一博氏の政策コアは、「消費税廃止」「反グローバリズム」「日本優先」という三本柱に整理されます。これらはいずれも、国民生活を直接的に改善することを目指した政策であり、従来の野党には欠けていた明確さを持っています。

一方で、党内調整や国際関係、財政問題といった現実の壁は依然として高く、実行には困難が伴います。それでも、これらを旗印として掲げることで、立憲民主党や遊国連合が「アメーバ政治」に対抗しうる独自の存在感を発揮できるのではないでしょうか。

次章では、こうした政策理念を地方の現場でどう実践していくのか――具体的な事例を取り上げながら検討していきます。

地方からの反転攻勢:地域事例と今後のアクションプラン

原口一博議員が強調したのは「地方からの反転攻勢」です。遊国連合が全国に広がるなかで、特に地方での活動が組織に命を吹き込んでいます。本パートでは、高知・香川・兵庫といった具体的事例を紹介しつつ、地方発の政治運動が日本全体を変える可能性を探ります。

高知から始まった動き

原口氏は「高知には国会議員が一人もいなかった」と語り、地方の政治的空白を指摘しました。しかし、そんな高知で市民が自主的にタウンミーティングを開催し、遊国連合の拠点が生まれたのです。

- 市民主体での会合が定期開催されるようになった。

- 情報発信を通じて周辺地域に波及した。

- 「中央政治に頼らない運動」の象徴的事例となった。

この取り組みは、地方が「政治空白地帯」である必要はないことを示し、遊国連合にとって大きな励みとなりました。

香川・兵庫への波及

高知の成功は香川へ、さらに兵庫へと広がりました。香川では市民が支援ネットワークを構築し、兵庫では広域的な協力体制が整えられています。特筆すべきは、地方組織が単独で活動するのではなく、相互に「支援し合う関係」を築いている点です。

この「水平連携」は、中央依存ではなく市民間の自立的な政治運動を可能にし、遊国連合の強みとなっています。

松下政経塾流タウンミーティングの導入

原口氏は一方的な演説型ではなく、参加者同士の対話を重視するタウンミーティング方式を導入しました。これは松下政経塾で実践されてきた「対話を通じたリーダー育成」の手法に近いもので、遊国連合の活動にも適応されています。

この方式のメリットは以下の通りです。

- 参加者が「傍観者」ではなく「当事者」になる。

- 地域課題を共有し、具体的な解決策を議論できる。

- 世代や立場を超えた横のつながりが生まれる。

原口氏は「分断されてはならない」と繰り返し訴えており、この対話型アプローチが組織の一体感を高める鍵となっています。

地方から中央への逆流効果

従来の日本政治は、中央から地方へ政策が流れる「トップダウン」構造でした。しかし遊国連合は、地方の成功事例を中央へ持ち込む「ボトムアップ」型の流れをつくろうとしています。

「光を一緒に探しましょう。考え方の違いを乗り越えて、日本を変えていこう。」(原口一博)

この姿勢は、地方発の政策提案や市民の声を国政に反映させる新しいモデルになる可能性を秘めています。

今後のアクションプラン

原口氏の発言から整理できる「今後のアクションプラン」は次の通りです。

- 支部の拡充: 高知・香川・兵庫に続き、全国11ブロックで均衡ある展開を目指す。

- KPIの導入: 支部数・イベント回数・参加者数を明確にし、進捗を数値で把握する。

- 地方課題の政策化: 各地域の課題を集約し、国政レベルの提案に結びつける。

- 若手リーダー育成: タウンミーティングを通じて地域から新しい政治人材を育成。

これらを実行することで、遊国連合は単なる市民ネットワークから、政策形成に影響力を持つ政治的プレイヤーへと進化できるでしょう。

地方から変わる日本政治

地方の活動が国全体を変えるという構図は、歴史的にも数多くの事例があります。明治維新の志士たちも地方から中央へと影響を広げました。現代においても、地域の自発的運動が中央政治を揺るがす可能性は十分にあります。

原口氏が語る「地方からの反転攻勢」は、まさにその再現を狙った挑戦です。

まとめ:市民がつくる新しい政治

高知・香川・兵庫での事例は、遊国連合が単なる「張り子の虎」から脱却した証拠です。分断を超えた対話、市民主体の組織化、地方からの逆流効果――これらが結びつくことで、従来の政党政治では到達できなかった新しい地平が見えてきます。

今後、遊国連合が地方の力をどこまで国政に反映できるのか。そこに日本政治の未来を占う大きな鍵が隠されています。

ディスカッション

コメント一覧

まだ、コメントがありません