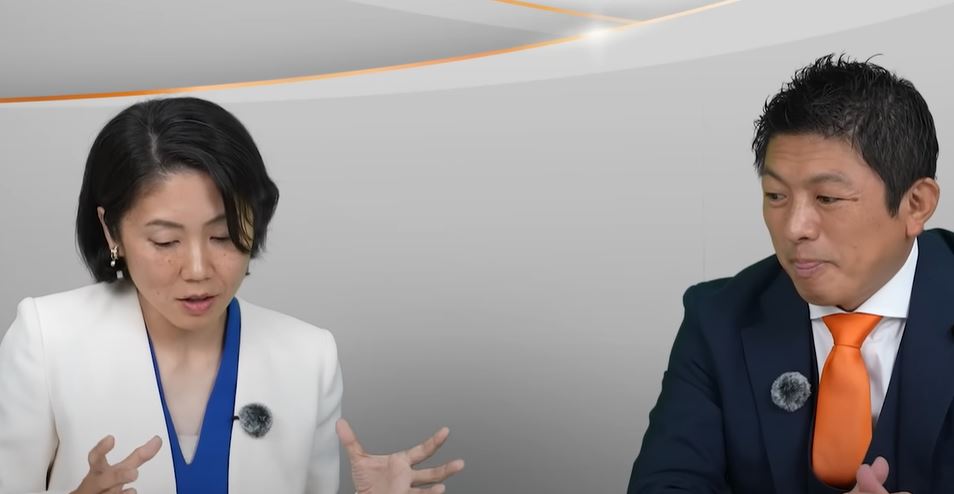

参政党の実像と誤解:教育・国防・反グローバリズムを神谷宗幣が解説

Part1|総論:中田動画のどこが誤解だったのか——論点別に「主張」と「本人回答」を整理

本章では、中田敦彦氏の「参政党とは何か?」動画に対し、神谷宗幣氏(参政党代表)が本編で示した“修正・補足”の要点を俯瞰します。結論から言えば、参政党は「感情迎合型」ではなく理念先行・国民参加型を自認し、反グローバリズムは「自尊心ケア」ではなく構造的な弊害への是正を志向する——というのが本人の立場です。

誤解と修正の対応表(要点)

視聴者の検索意図に応えるため、動画内で議論されたキーワードを軸に、誤解だと指摘された点と、神谷氏の自己説明を簡潔に対比します。

| トピック | 中田解説の主張(要旨) | 本人の修正・補足(要旨) |

|---|---|---|

| 政党の性格 | 「感情迎合型」。大衆の不安・怒りに合わせて政策が変化。 | 理念先行・国民参加型。若者の意識改革と政治参加が原点で、迎合はしない。 |

| 反グローバリズム | 「傷ついた自尊心の回復」的な心理反応。 | 産業空洞化・主権侵食・分配偏在などの構造問題の是正。感情論ではない。 |

| コロナ・移民 | 世論に寄り添う姿勢。 | 一貫して慎重論・移民拡大反対。多数派に逆行しても主張してきた。 |

| 国防観 | 詳細に詰められていない、対米追随か弱腰。 | 情報戦→経済・食料・エネルギー自立→軍事の順で強化。日米同盟は長期再設計。 |

| 憲法・歴史観 | 明治回帰のノスタルジー。 | 江戸期の持続的ガバナンスに学ぶ姿勢。明治回帰ではない。 |

| 維新・橋下氏との経緯 | 代表就任欲求などの解釈。 | 当初から全国政党志向。組織合流は目的の不一致が理由。 |

参政党の自己定義:理念先行/国民参加型である理由

本人の言葉で繰り返し強調されたのは「日本の若者の意識を変え、政治参加を“当たり前”にする」という原点です。教育・メディア・政治を横断するのは、学校改革だけでは遅く、情報流通の主戦場がメディアに移った現実があるから。YouTube番組(CGS)を早期に立ち上げた理由も、無料で歴史・近現代史に触れ、状況認識を立体化するための手段だと説明されています。

この前提から導かれるのは、人気取りや同調ではなく、「正しいと信じることを言い続ける」態度です。演説でも「ついて来られる人だけ来てほしい」という硬派なトーンがあり、本人は「寄り添うタイプではない」と明言しています。したがって「感情迎合型」というラベルは本人の自認と整合しません。

反グローバリズムは“心理”ではなく“構造”の論点

中田氏の説明は「グローバル化で自己喪失→自尊心を取り戻したい」という心理図式でした。これに対し神谷氏は、問題の中心は産業・主権・分配の構造変化だと述べます。すなわち、規制緩和とサプライチェーン再編の波で、日本は供給力・生産力・交渉力を落とし、主権に関わる領域(情報・食料・エネルギー)も脆弱になった。ゆえに「見直し」は情緒ではなく政策選択の話だ、という立場です。

このスタンスは、コロナ期や移民・外国人労働の拡大に対する姿勢にも接続します。すなわち、短期の世論とは距離を置き、長期の国家基盤の観点で判断するという一貫性です。

「国防が弱い」の誤解:順序設計というビジョン

国防については、装備の量ではなく順序設計が核にあります。まずはスパイ防止やサイバーを含む情報戦に耐えること、次に経済・食料・エネルギーなどの基盤を回復すること。その上で、軍事力・同盟の再設計を議論する段取りです。短期の軍拡やGDP比の単純な目標よりも、国家のボトルネックを詰め直すことを優先するという設計思想だと整理できます。

歴史観の相違:明治ではなく江戸から学ぶ

憲法・歴史観の解釈で対立が生まれやすいのは、象徴的な時代像の読み違いです。本人は「明治が好き」というより、むしろ江戸期の持続性(長期の平和、独自文化の成熟、都市運営など)を評価し、現代の制度設計にヒントを求める姿勢を示しています。ここを「帝国憲法的な回帰」と短絡させると、論点がずれます。

本記事の読み方:事実→論点→判断材料の順で

政治・政策は感情的に語られがちですが、読者が意思決定に使えるのは「整理された事実」と「検証可能な主張」です。本記事では、以降のパートで、事実の列挙(本人発言の趣旨)→論点化→比較・代替案という順序で解説します。人物像の深堀りや私的エピソードは省略し、あくまで政策・思想・戦略の可視化に徹します。

想定される読者ニーズと到達点

- 「参政党の核は何か?ブレはあるのか?」→理念の有無と一貫性を確認。

- 「反グローバリズムは結局なにを変えたい?」→政策領域への翻訳を提示。

- 「国防観は具体的か?」→優先順位と段取りの妥当性を検討。

- 「今後の勢力像は?」→組織戦・連立局面での戦い方を見通す。

要点3行まとめ

- 参政党は本人いわく理念先行・国民参加型で、感情迎合ではない。

- 反グローバリズムは構造問題の是正(産業・主権・分配)を狙う政策論。

- 国防や歴史観は順序設計と江戸からの学びが基調。明治回帰ではない。

Quick Q&A(よくある疑問を先回り)

Q. 「寄り添わない」と言い切るのは政治的に不利では? A. 本人は人気獲得よりも「正しいと信じる主張の継続」を優先。組織はその前提で共鳴者を募る設計で、短期の多数派迎合は採らない方針だと述べています。

Part2|原点と目的:若者の意識改革と政治参加、教育×メディア×政治の接続

参政党代表・神谷宗幣氏が一貫して語る「出発点」は、日本の若者が自国の未来に主体的に関わること。その“当たり前”が失われていることこそ、日本が抱える最も深刻な課題だと位置づけています。本章では、本人の経験を踏まえた原点と、教育・メディア・政治をなぜ横断する必要があるのかを整理します。

若者の政治参加が欠落しているという問題意識

神谷氏は、留学時代に「外から見た日本の評価は高い」という現実を知り、自国に対する見方を大きく変えました。それまで「日本はダメでアメリカは優れている」と考えていたが、海外からは「日本は素晴らしい国」と評価されていた。このギャップは、自国に対する自虐的教育やメディア構造によって生まれたものであり、日本人自身が自国の価値を理解せず感謝もできていない——それが最大のリスクだと指摘します。

したがって、本人にとっての原点は「日本の若者に自国の価値を認識させ、未来を能動的に選択させること」です。これは単なるナショナリズムではなく、主体性を取り戻すための条件整備といえます。

教育だけでは間に合わない——メディアと政治の必要性

帰国後、教育分野から変革を試みましたが、地方議会で直面したのは「国旗掲揚をするか否か」といったイデオロギー的対立。本人は「偏差値偏重」「歴史認識の欠如」など本質的な論点を議論したかったが、土台から乖離していたと語ります。この経験から教育だけを変えるのでは不十分だと痛感しました。

さらに、メディアの影響力の大きさも実感。大阪維新の会が急速に注目された背景には、地元メディアの積極的な取り上げがありました。ここから「メディアを持たなければ社会的影響を広げられない」という発想に至ります。加えて、教育やメディアを超えて制度そのものを動かすためには、最終的に政治に挑むしかないと判断しました。

CGS立ち上げ:教育を無料で届けるオンライン戦略

2013年に立ち上げたYouTube番組「CGS(チャンネル・グランド・ストラテジー)」は、教育・メディア・政治の接続を具現化した最初の実践です。テーマは主に日本の近現代史。多くの国民が知らないまま通り過ぎる歴史の流れを整理し、現在の課題と結びつけて理解させることを狙いました。

CGSの意図は、単なる情報発信ではなく「若者の意識を変える=社会を変える」ための大戦略(グランドストラテジー)の一環とされています。無料で誰でもアクセス可能にすることで、経済格差に左右されず、学習機会を広げることも目的に含まれていました。

理念と組織設計:「寄り添わない」政治姿勢

注目すべきは、本人が「私は寄り添わないタイプ」と断言している点です。泣いている人を慰めるのではなく、「泣き終わったら戻ってきて一緒にやろう」と突き放す。これは冷たい態度ではなく、主体性を尊重する教育的姿勢だと捉えることができます。

このため、参政党は「大衆迎合型」ではなく、「理念先行で、共鳴できる人だけが集まる組織」として設計されています。リーダーとして人気を追うよりも、理念を曲げないことを優先する——これが原点と目的の核心です。

教育・メディア・政治の接続が生む“シナジー”

教育は人材を育てるが時間がかかる。メディアは社会認識を短期で変えるが一過性になりやすい。政治は制度を動かせるが支持基盤が不可欠。この3つを同時に動かすことで、相互に補完し合い、変革のスピードと持続性を両立できると神谷氏は考えています。

例えば、CGSで歴史認識を広め→地方議会や国政で政策化→メディアで再発信し認知を広げる、といった循環。これこそが参政党の「教育政党」とも呼ばれるゆえんであり、他党にはない独自性です。

要点3行まとめ

- 原点は「若者の主体的な政治参加」を取り戻すこと。

- 教育だけでは遅く、メディアと政治を横断する必要がある。

- 参政党は理念先行・非迎合型の組織設計で運営されている。

Quick Q&A

Q. なぜ「寄り添わない」スタイルをあえて選ぶのか? A. 本人は「自立した主体を育てること」が目的であり、慰めや迎合は短期的には支持を集めても、長期的には依存体質を強めると考えているためです。

Part3|反グローバリズムの中身:構造的問題と日本の立ち位置

参政党の大きな特徴として掲げられる「反グローバリズム」。中田敦彦氏の動画では「傷ついた自尊心の回復」と説明されましたが、神谷宗幣氏はこれを強く否定します。本人の立場は明確で、グローバル化がもたらした構造的弊害を是正するための政策的立場であり、感情論や心理反応ではないというものです。

グローバリズムの功罪と日本への影響

神谷氏の説明によれば、1980年代以降の規制緩和・構造改革・自由貿易推進は、世界的な競争を促進する一方で、日本には次のような影響を及ぼしました。

- 産業の空洞化:製造拠点や雇用が海外へ流出し、国内供給力が低下。

- 主権の侵食:国際ルールや多国籍企業の力に押され、政策自由度が縮小。

- 分配の偏在:一部の大企業や投資層に利益が集中し、中間層が疲弊。

この結果、日本は「失われた30年」と呼ばれる停滞期に入りました。単なる景気循環ではなく、構造的な問題が根底にあるというのが神谷氏の主張です。

「自尊心の回復説」への反論

中田氏は「反グローバリズム=グローバル化に翻弄され自信を失った層が、もう一度アイデンティティを取り戻そうとする動き」と説明しました。これに対し神谷氏は、問題は心のケアではなく、社会の制度設計そのものにあると反論します。

例えば、アメリカではグローバル化が国内産業を衰退させ、結果としてトランプ現象を生みました。ヨーロッパではEU統合の副作用として、主導権が一部の国に集中し、イギリスのブレグジットに繋がりました。日本もまた同様に、構造改革と規制緩和の中で供給力を失い、賃金が停滞しました。これを「傷ついた心の反発」と表現するのは表層的だと批判しています。

日本が直面する具体的な構造課題

参政党が問題視するのは、グローバル化の影響を受けて国家の基盤が脆弱化した点です。具体的には以下の領域が挙げられます。

- 食料安全保障:自給率の低下により、海外依存が高まり有事に脆弱。

- エネルギー供給:原発停止と輸入依存による価格変動リスク。

- 情報・サイバー:海外プラットフォーム依存により情報主権が損なわれる。

- 雇用・賃金:外国人労働者受け入れ拡大が国内労働市場を圧迫。

これらは一過性の感情で解決できる問題ではなく、国家戦略としての再設計が不可欠だとされています。

歴史的文脈:大航海時代から続く圧力

神谷氏は、グローバル化の圧力は近年始まったことではなく、大航海時代以来、日本が繰り返し直面してきた構造だと指摘します。

- 戦国期:外圧をはねのけ、独自の秩序を形成。

- 幕末:西欧列強の圧力に半ば屈し、不平等条約を締結。

- 大東亜戦争:列強に対抗したが敗北し、戦後はアメリカ主導の秩序に組み込まれた。

現代のグローバリズムも同じ延長線上にあり、歴史的に「抗うか呑み込まれるか」が繰り返されてきた、と整理できます。

参政党の立場:反対ではなく「見直し」

重要なのは、参政党が「グローバル化そのものを全面否定」しているわけではない点です。国際協調や貿易のメリットは認めつつも、国家主権や国民生活を脅かす部分を再調整する必要があるという立場です。

例えば、農業の自由化を無制限に進めれば食料自給率が低下し、危機時に国民を養えなくなる。IT・通信を外資に依存すれば、情報が国外で操作されるリスクが高まる。こうした観点から、参政党は「反グローバリズム」ではなく「グローバリズムの見直し」という方が正確だと言えます。

国民に求められる“学び直し”

グローバリズムの問題を正しく理解するには、単なる賃金や景気の話ではなく、構造的背景を学び直す必要があります。神谷氏は「オールドメディアでは十分に語られない論点」を意識的に発信し、YouTubeやタウンミーティングを通じて国民と共有しようとしています。

今後、日本の政治が流動的な連立時代に入るとすれば、有権者一人ひとりがグローバリズムの功罪を理解し、判断材料として活用することが求められます。

要点3行まとめ

- 参政党の「反グローバリズム」は感情論ではなく構造的弊害の是正を意味する。

- 日本は食料・エネルギー・情報・雇用の各面で主権の脆弱化に直面している。

- 全面否定ではなく「国益を守るための再調整」が立場である。

Quick Q&A

Q. 「反グローバリズム」と言うと孤立主義になるのでは? A. 神谷氏は孤立を志向していません。国際協調は維持しつつも、国家の基盤を損なう部分を是正するという「部分的見直し」が基本スタンスです。

Part4|移民・外国人労働・コロナ期の姿勢:一貫性の検証

「参政党は世論に迎合しているのではないか」という批判は、移民政策やコロナ期の対応に関して繰り返し向けられました。しかし、神谷宗幣氏自身の説明によれば、これらのスタンスは世論とは逆行してでも一貫して主張してきたテーマであり、迎合型ではなく理念型の立場を裏づける事例とされています。

2017年から一貫する「移民政策反対」

神谷氏は2017年の段階で、当時の河野太郎外相らとの公開討論において「移民政策には反対」と明言しています。つまり、現在の外国人労働者問題が世論の関心を集める前から、リスクを指摘し続けてきたのです。

移民反対の理由は単純な排外主義ではなく、以下のような論点に整理されます。

- 労働市場の圧迫:低賃金労働者の流入が日本人の雇用と賃金を下げる。

- 社会保障への影響:医療・福祉制度に過剰な負担を与える可能性。

- 治安・文化摩擦:急速な多文化化による地域社会の軋轢。

- 国家基盤の弱体化:短期的労働需要に応えるだけで、長期的な国家戦略を損なう。

したがって、参政党の立場は「外国人排斥」ではなく、国家基盤を損なう移民依存モデルを回避するという戦略的選択だと位置づけられます。

外国人労働受け入れ拡大への批判

安倍政権下で外国人労働者の受け入れ枠が拡大されたことについて、神谷氏は一貫して「日本人の労働市場を守る視点が欠けている」と批判しました。外国人労働に依存するのではなく、国内の生産性向上・教育・技術革新に投資すべきという立場です。

ここで重要なのは「短期的な人手不足解消」と「長期的な国家維持」のどちらを優先するかという選択です。参政党は後者を優先することで、理念と整合した政策を打ち出しています。

コロナ期:多数派に逆行した慎重姿勢

新型コロナウイルス対応では、国民の7〜8割がワクチン接種に踏み切る中、参政党は「慎重に判断すべき」と主張しました。この立場は、世論やマスメディアの空気に逆行するものでした。

神谷氏は「多数派に迎合するのではなく、科学的・長期的な視点から議論すべき」と述べています。結果的に、リスクや副作用の議論が社会的に広がる前から問題提起を行っていたことになります。

「迎合型」という評価との齟齬

中田敦彦氏の動画では、参政党を「感情迎合型」と分類しました。しかし、神谷氏の発言や行動を時系列で見ると、世論が注目する前から一貫して同じテーマを主張しており、その批判は当てはまらないと考えられます。

むしろ、参政党の姿勢は「時代の空気に流されない」ことにあり、政治的リスクを取ってでも原則を掲げる点に独自性があります。

一貫性を支える「国家基盤優先」の発想

移民・外国人労働・コロナ政策に共通するキーワードは「国家基盤を守る」です。短期的な利益や多数派の空気ではなく、長期的な持続可能性を軸に判断する。この原則があるため、立場が揺らいでいないのです。

この一貫性こそが、参政党が理念型であることを証明しているといえるでしょう。

要点3行まとめ

- 移民政策への反対は2017年から一貫しており、排外ではなく国家基盤維持が目的。

- 外国人労働拡大は短期的メリットよりも長期的リスクが大きいと批判。

- コロナ期も多数派に逆行して慎重論を展開し、迎合ではなく理念先行の姿勢を示した。

Quick Q&A

Q. 参政党の移民反対は「外国人排斥」とどう違うのか? A. 外国人そのものを否定しているのではなく、国家基盤を揺るがす「移民依存モデル」を問題視しています。教育・雇用・社会保障を守るために、持続可能な制度設計を優先するという立場です。

Part5|国防ビジョン:情報戦→経済自立→軍事、日米同盟の長期設計

参政党の国防に関する立場は「弱い」「具体性がない」と批判されがちですが、神谷宗幣氏の説明によれば実態は逆です。参政党は軍事装備の数値目標を掲げる前に、順序を設計することを重視しています。本章では「情報戦→経済自立→軍事」という三段階の国防戦略と、日米同盟に対する長期的なビジョンを整理します。

第一段階:情報戦に勝てる体制づくり

神谷氏が最優先に掲げるのは情報戦です。現代の戦争はミサイルや戦車の前に、情報の支配によって勝敗が決まるといわれます。スパイ防止法が存在しない日本は、外交・軍事・経済のあらゆる局面で情報が抜かれやすく、戦う前に負けてしまう危険を抱えています。

具体的には、以下のような施策が求められています。

- スパイ防止法の制定:国家機密の流出を防ぐ法制度の整備。

- サイバー防衛強化:インフラや金融システムを守るセキュリティ対策。

- 情報発信力の強化:国内外に正確な情報を届け、世論戦で劣勢にならない体制。

神谷氏は「情報を押さえられれば、兵器を買っても意味がない」と強調しています。

第二段階:経済・食料・エネルギーの自立

次に重視されるのが国家基盤の自立です。情報戦で耐えられる体制を築いても、食料やエネルギーを止められれば戦えません。したがって、以下の分野での強化が国防の前提条件とされています。

- 食料安全保障:自給率向上、輸入依存の軽減。

- エネルギー戦略:再生可能エネルギーや原子力を含む安定供給体制。

- 経済安全保障:サプライチェーンの国内回帰や多角化。

これらの基盤を整えなければ、兵器をいくら備えても「ガソリンも食料もない兵士」になってしまう、というのが神谷氏の論点です。

第三段階:軍事力と同盟関係の再設計

情報と基盤を整えた上で、ようやく軍事力の話に進むことができます。ここで重要なのは「単なる軍拡」ではなく、戦略的な自立性を高める軍事力だという点です。

さらに、日米同盟についても次のような長期的ビジョンが語られています。

- 短期的には日米同盟を維持し、抑止力を確保する。

- 中長期的には「日本は自分の国を自分で守る」方向に移行。

- 最終的には米軍基地の段階的撤退も視野に入れる。

この方針は「すぐに米軍撤退」という急進的立場ではなく、交渉と時間をかけた自立プロセスを想定しています。

安倍政権との比較評価

神谷氏は安倍政権の外交手腕を一定評価しつつも、経済と国防基盤の強化が不十分だったと指摘します。特に、外国人労働者拡大や積極財政の不足は日本を弱体化させたと見ています。

したがって、参政党の国防ビジョンは「軍事偏重ではなく、外交・経済・情報を含む総合安全保障」に基づくものと整理できます。

国防=国づくりの延長

ここで強調されるのは、国防は単に「戦争の準備」ではなく、国づくりの延長線にあるという視点です。教育・経済・食料・エネルギーを立て直すことが、そのまま国防力の強化に繋がります。神谷氏は「国民一人ひとりが主体的に学び、国の基盤を支えること」が最大の安全保障だと繰り返し述べています。

要点3行まとめ

- 国防の第一歩は情報戦に勝てる体制であり、スパイ防止法やサイバー防衛が必須。

- 食料・エネルギー・経済の基盤自立がなければ軍事力は機能しない。

- 日米同盟は維持しつつ、長期的に自立した防衛国家を目指す段階的設計。

Quick Q&A

Q. 「軍事力を強化しないと危険では?」という批判への答えは? A. 神谷氏は「軍事力単独では機能しない」と説明しています。情報・経済・エネルギー基盤が整わなければ、兵器は無用の長物になる。だからこそ順序設計が重要なのです。

Part6|憲法・歴史観:明治回帰ではなく江戸期から学ぶという視点

中田敦彦氏の動画では「参政党は明治時代への回帰を志向している」と解説されました。しかし、神谷宗幣氏自身の言葉は異なります。彼が学びのモデルに据えるのは明治ではなく、むしろ戦争のなかった江戸時代です。本章では、憲法観・歴史観に関する誤解と本人の主張を整理します。

「明治回帰」という解釈への反論

動画では「帝国憲法を基盤に近代化した明治に戻りたい」という説明がされましたが、神谷氏はこれを明確に否定しています。本人は「私は明治が嫌い」とまで語り、戦争続きの明治〜昭和期を理想視していないと強調します。

明治以降の日本は、西洋列強に追随するため帝国主義的な体制を築き、結果として戦争に突き進みました。77年間で繰り返された戦争の末、敗戦によって国を失った。この歴史像から、明治を理想視するのは誤りだと位置づけています。

江戸期に学ぶ理由:260年の平和と独自文化

神谷氏が評価するのは江戸時代の持続可能な統治です。江戸は約260年間、戦争のない時代を実現しました。さらに、以下のような要素が現代の参考になると指摘しています。

- 平和の維持:内戦のない安定した社会秩序。

- 文化の成熟:歌舞伎、浮世絵、和算など独自文化が発展。

- 都市の繁栄:江戸は人口100万人を超える世界都市となり、ロンドンや長安と並ぶ規模。

- 地方分権的なガバナンス:藩ごとの自立がバランスを生んだ。

こうした事例から、神谷氏は「現代の制度設計に学ぶなら江戸が手本」と語ります。彼にとってロールモデルは徳川家康や上杉鷹山といった江戸期の指導者なのです。

憲法観:戦後体制の総括と再構築

憲法に関しても「帝国憲法への回帰」ではなく、戦後体制をどう総括し、新たな枠組みを築くかが主題です。本人は、占領下で作られた現行憲法が日本人の主体性を弱めたと考えています。そのため、重要なのは主体的に憲法を再設計することであり、単なる復古ではありません。

また「教育勅語の復活」といった表現も誤解を招きやすい部分です。神谷氏は教育勅語の内容自体は否定せず、「国民の主体性を育む教育」を志向していると述べます。したがって、これは勅語そのものの復活運動ではなく、教育の方向性を示す一例に過ぎません。

歴史観が政策選択に与える影響

江戸をモデルにする歴史観は、参政党の政策にも反映されています。例えば、食料自給や地方分権を重視する姿勢は、江戸期の「自立した藩と農村経済」に学ぶ発想です。逆に、明治以降の「外圧に追随する中央集権体制」からは距離を置こうとしています。

このように、歴史観の違いは単なる学問的議論に留まらず、現代の政策優先順位を決める基準として作用しています。

誤解が広がる背景

「参政党=明治回帰」という誤解は、短いフレーズで説明しようとするメディア構造にも原因があります。長時間の演説や著作を読めば「江戸期からの学び」が繰り返し語られているのですが、断片的な情報が一人歩きすると別の印象になります。

神谷氏は「せっかく取り上げてもらえるなら、正しく伝えてほしい」と述べています。ここに、情報の切り取りや誤解が政策理解に与える影響の大きさが示されています。

要点3行まとめ

- 参政党は明治回帰を志向していない。むしろ明治〜昭和期の戦争続きの時代を批判している。

- 学びのモデルは平和と持続性を実現した江戸期。徳川家康や上杉鷹山に学ぶ。

- 憲法観は戦後体制の総括と主体的再構築であり、復古主義ではない。

Quick Q&A

Q. 江戸期を理想視するのは時代錯誤では? A. 神谷氏は「江戸をそのまま再現する」ことを求めていません。260年の平和や地方分権など、現代でも応用可能な原則を学び取る姿勢です。

Part7|維新・橋下氏との経緯のファクト整理

参政党を語る上で欠かせない論点のひとつが、神谷宗幣氏と大阪維新の会(橋下徹氏・松井一郎氏)との関係です。中田敦彦氏の動画では「橋下氏の新組織に代表として入りたかった」といったニュアンスが紹介されましたが、神谷氏本人は「事実関係が大きく異なる」と反論しています。本章では、当時の経緯を整理し、なぜ合流しなかったのかを解説します。

教育の会と都構想の会——出発点の違い

神谷氏は当初、「大阪教育の会」という超党派の団体を立ち上げていました。ここでは教育改革をテーマに、党派を超えて議論を深める場を構築していたのです。

一方、松井一郎氏らは「大阪都構想」を推進する政治団体を設立しました。教育の会とは別に、新たな枠組みを作り、そこに神谷氏らを合流させようとしましたが、ここで意見の齟齬が生じます。

神谷氏の立場は一貫して「教育の会は残すべき」というものでした。既存の活動を吸収される形には納得できず、都構想の会と並立する形で進めることを提案しました。

橋下氏との対立と全国政党志向

この提案に対し、橋下徹氏側は「代表が二つの会を持つのは混乱を招く」「橋下の名前を利用している」と批判しました。神谷氏は「名前の利用が目的ではなく、教育改革の理念を守りたい」と主張しましたが、議論は平行線をたどります。

その結果、神谷氏は全国政党を構想する方向に舵を切ります。当時から「自民でも民主でもない受け皿」を必要とする層を意識しており、地方政党ではなく全国規模の組織を目指していました。維新との決裂は、その志向の違いに根ざしていたのです。

「代表になりたかった」の誤解

中田敦彦氏の動画では「神谷氏は新組織の代表になりたかったのではないか」とのニュアンスがありました。しかし、本人はこれを明確に否定しています。

神谷氏の説明では、「むしろ自分の人生を投じるなら価値のある全国的な挑戦がしたい」と考えていたのであり、地位やポストへの欲望ではなくビジョンの違いが理由でした。橋下氏らとの電話のやり取りでも、全国政党構想を提案したことが記録されています。

分裂後の展開と信頼関係の変化

最終的に神谷氏は維新と袂を分かち、独自に「龍馬プロジェクト」を立ち上げます。その後、維新側からネガティブな発信が相次ぎ、信頼関係は決定的に崩れました。

この経緯を踏まえ、神谷氏は「私が代表職を求めたわけではない。誤解が広まっている」と強調しています。

事実整理:当時の発言と行動

本件をめぐる発言を時系列で整理すると、次のようになります。

- 2000年代後半:「大阪教育の会」を設立、教育改革を主題に活動。

- 2010年頃:松井氏らが「都構想の会」を立ち上げ、合流を打診。

- 神谷氏:「教育の会は残したい」と主張し、全国政党構想を提案。

- 橋下氏:「二つの会は混乱する」と反発。議論は決裂。

- その後:神谷氏は龍馬プロジェクトを発足。維新との関係は断絶。

以上から、「代表職を求めて維新に入りたかった」という解釈は誤りであり、全国政党を目指す理念の違いこそが決定的な要因でした。

要点3行まとめ

- 神谷氏は「教育の会」を守ろうとし、都構想の会への吸収に反対。

- 当時から全国政党構想を志向し、地方政党との合流を選ばなかった。

- 「代表になりたかった」という解釈は誤りで、理念と方向性の違いが理由。

Quick Q&A

Q. なぜ維新と合流して教育改革を進めなかったのか? A. 維新の枠組みは地方政党志向であり、神谷氏の全国規模の政治構想とは方向性が違ったためです。教育改革を本格的に進めるには、全国レベルの基盤が必要だと考えました。

Part8|参政党の今後:50〜60人体制、ハイブリッド運動、連立時代の政策競争

参政党の将来像について、中田敦彦氏は「与党入りして修正路線に進むか」「過激化して差別化を図るか」という二択で予測しました。しかし神谷宗幣氏は、これを「修正も過激化もしない」と否定し、独自の未来ビジョンを提示しています。本章では、参政党が描く成長戦略と日本政治の変化を整理します。

理念を曲げない——「修正はしない」宣言

神谷氏は「方針を変えるくらいなら代表を辞める」と明言しています。つまり、世論に合わせて政策を修正して与党入りするような展望は取らないということです。

もちろん、表現や戦術を工夫する可能性はありますが、「若者の意識改革」「反グローバリズム」「戦後体制の総括」といった大枠の軸は不変とされています。

目標は50〜60人規模の政党

参政党が目指すのは、単独政権ではなく50〜60人規模の国会勢力です。これは与党と渡り合える現実的な規模であり、連立において発言力を持つ水準でもあります。

自民党が分裂し、国民民主やれいわ新選組などが拡大する未来を想定し、その中で政策を競い合う「群雄割拠」の政治環境を予測しています。

ネット×地方組織のハイブリッド運動

参政党はすでに、YouTubeやSNSを活用したデジタル発信力を武器にしています。しかし、オンラインだけでは一過性に終わる可能性があるため、全国でタウンミーティングや地方組織を整備し、オフライン基盤を固めています。

この「オンライン×オフラインのハイブリッド型」は、中田敦彦氏からも高く評価されていました。今後もこのモデルを深化させ、情報発信と地域活動の両輪で拡大を狙います。

連立時代の到来と政策競争

神谷氏は「これからの日本は安定政権ではなく、選挙ごとに組み合わせが変わる連立時代に入る」と予測しています。この場合、各党は妥協ではなく政策で競う必要が出てきます。

有権者にとっては、従来の「自民か野党か」という単純な選択ではなく、経済・国防・社会保障といった個別テーマごとに学び、判断する力が求められることになります。参政党はその状況をむしろ「国民の政治的成熟を促す好機」と捉えています。

情報戦の三本柱:テレビ・ネット・口コミ

神谷氏は今後の政治戦を「情報戦」と位置づけています。支配的だったテレビ・新聞に加え、インターネットが拡散力を持ち、さらに口コミが第三の柱になると予測します。

オールドメディアへの不信感が高まる中、参政党はネットと口コミを活用し、オフラインのタウンミーティングを通じて信頼を積み上げる戦略を採っています。これにより、情報の多層的な流通経路を構築しようとしています。

「過激化」ではなく「深化」

「過激化するのでは?」という予測について、神谷氏は「すでに十分に本質的なことを言っている。これ以上過激化することはない」と述べています。参政党は既に大衆迎合を避け、理念を貫くスタイルをとっており、今後は過激化ではなく深化を目指すと位置づけています。

まとめ:参政党の未来像

以上を踏まえると、参政党の未来像は次のように整理できます。

- 理念は変えない:若者の意識改革、反グローバリズム、戦後体制の総括。

- 50〜60人規模の現実的勢力:連立時代に影響力を発揮。

- ハイブリッド運動:デジタル発信+地方組織の両輪。

- 深化型の成長:過激化ではなく、国民の成熟を促す方向へ。

この戦略が実現すれば、従来の「一強多弱」政治ではなく、政策競争型のダイナミックな政治環境が到来すると考えられます。

要点3行まとめ

- 参政党は理念を修正せず、50〜60人規模の国会勢力を目指す。

- オンライン発信と地方組織を組み合わせたハイブリッド運動を展開。

- 「過激化」ではなく深化型の成長を通じ、国民の政治的成熟を促す。

Quick Q&A

Q. 将来的に与党入りの可能性はあるのか? A. 神谷氏は「理念を曲げるなら辞める」と明言しており、理念を犠牲にした与党入りは否定しています。ただし、連立時代の中で政策が一致する部分で協力する可能性はあります。

ディスカッション

コメント一覧

まだ、コメントがありません