「玉木雄一郎が解説:総裁選より臨時国会を!政治空白が物価高対策を遅らせる

自民党総裁選の裏で置き去りにされる国民生活

2025年の政治の大きな話題といえば、やはり自民党総裁選です。テレビや新聞、ネットメディアでは「誰が新総裁になるのか」「派閥の駆け引きはどうなるのか」といった報道が連日のように取り上げられています。しかし、果たしてこの報道の熱狂の陰で、本当に大切なことが忘れ去られてはいないでしょうか。

国民にとって最も重要なのは、政局の行方や権力争いではなく、日々の暮らしに直結する政策です。物価高やエネルギー価格の上昇、所得の伸び悩みなど、私たちの生活を取り巻く環境は厳しさを増しています。こうした状況下で求められているのは、政治の停滞ではなく、速やかな政策決定と実行です。

ところが現実には、自民党総裁選のスケジュールが優先され、国会の開催が後回しにされているのが実情です。総裁選は党内の事情によるものですが、その影響で国会が開かれず、法律改正や補正予算の審議が遅れているのです。これは単なる政治スケジュールの問題ではなく、私たち国民生活に直結する重大な問題といえます。

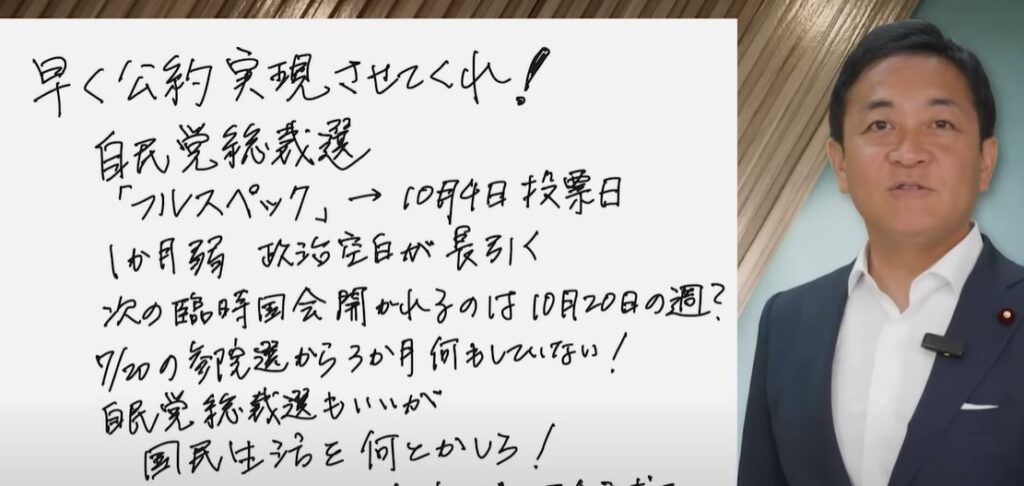

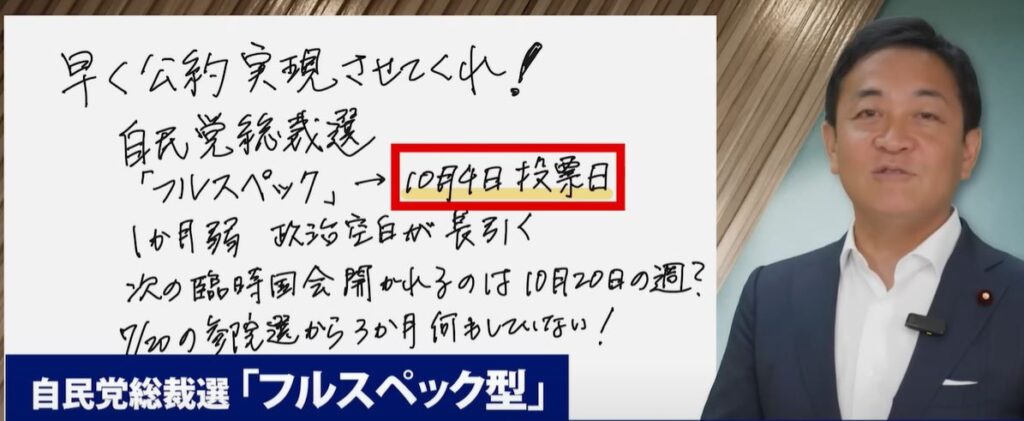

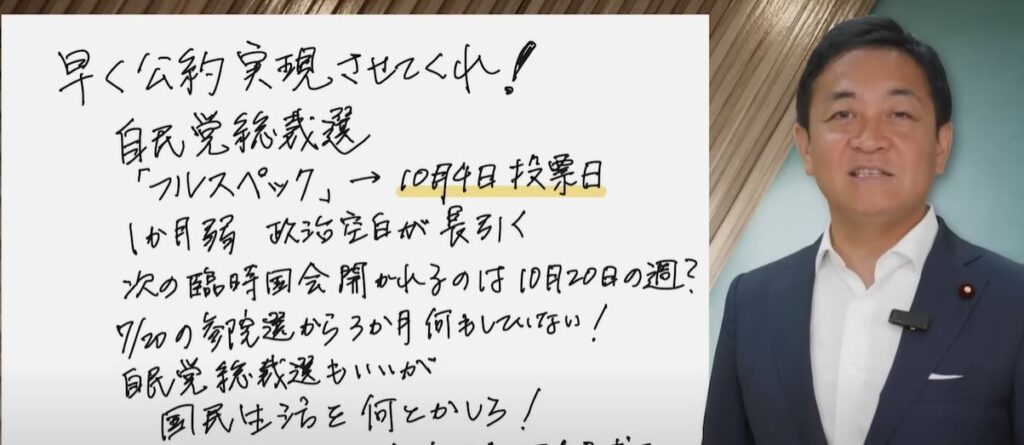

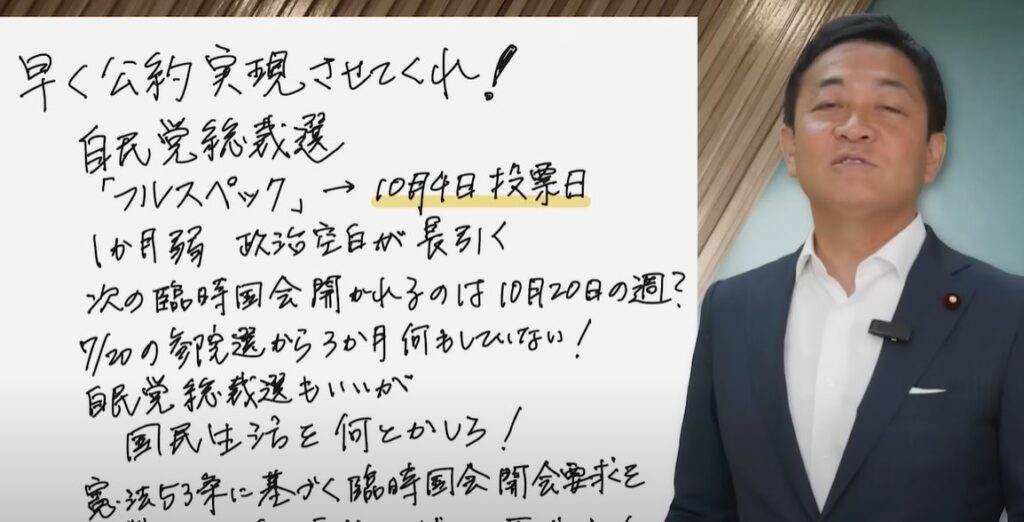

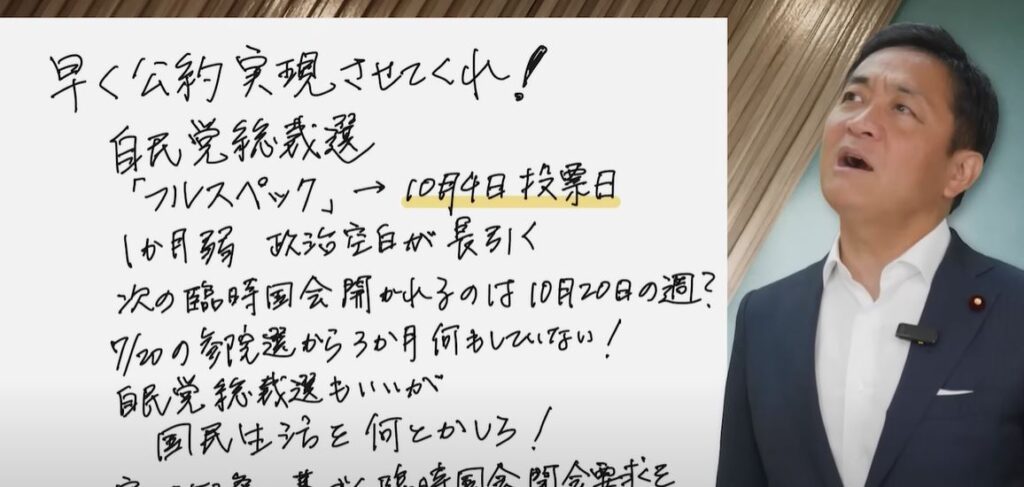

特に今回の総裁選は、党員投票を含めた「フルスペック」で行われるため、決定までに時間を要します。その結果、新総裁が決まるのは10月初旬。さらに新体制の人事や連立協議を経て、臨時国会が開かれるのは早くても10月下旬と見込まれています。参議院選挙が7月に終わってから、約3か月間も国会が動かないという異常事態が現実のものとなろうとしているのです。

こうした政治の空白が生じる中で、困難に直面しているのは私たち国民です。家計を直撃するガソリン価格の高騰、生活必需品の値上げ、そして実質賃金の低下。これらの課題に迅速に対応しなければ、多くの家庭がさらなる苦境に陥ることは明らかです。それにもかかわらず、政治の焦点が「誰が総裁になるか」に偏っている現状は、国民にとって極めて不利益だといえるでしょう。

本記事では、このような「政治空白」の問題点を掘り下げながら、自民党総裁選と国会の停滞がいかに国民生活に悪影響を与えているかを解説します。そして、なぜ今こそ「総裁選と並行して国会を開くべきなのか」を明らかにしていきます。

政治の主役は政治家ではなく国民です。権力争いの陰で置き去りにされている生活課題を直視し、政策論争を前に進めるための議論が必要とされています。次章からは、総裁選の裏で進む「3か月の政治空白」という異常事態について詳しく見ていきましょう。

政治空白3ヶ月という異常事態

自民党総裁選の影響で、国会が3か月もの間開かれない可能性が現実のものとなっています。参議院選挙が終わったのは2025年7月20日。しかし新総裁が選出されるのは10月4日とされ、その後の人事や連立協議を経て臨時国会が召集されるのは、早くても10月20日以降と見込まれています。つまり、約3か月間にわたり国会での議論が一切止まる「政治空白」が発生しているのです。

政治空白とは単なる時間の空白ではありません。この間、法律の改正も、予算の成立も、政策の実行も行われません。国会が閉ざされているということは、国民生活に直結する施策を進めることができないということを意味します。特に物価高や円安が進行する現在、政治が動かないことによる国民への影響は計り知れません。

ガソリン価格は高騰し、電気料金や生活必需品の価格も上昇しています。さらに実質賃金の低下が続き、多くの家庭が日々の生活に不安を抱えています。こうした状況の中で、政治が3か月も停滞することは、国民にとって深刻な打撃です。本来であれば、臨時国会を開き補正予算を組み、緊急的な物価対策を行うべき時期です。

にもかかわらず、自民党は「総裁選」を理由に国会の開催を先送りしています。確かに総裁選は与党にとって重要なイベントですが、それはあくまでも党内事情にすぎません。国民生活に関わる課題よりも党内選挙を優先することが許されるのでしょうか。これこそが「政治空白」という異常事態の本質なのです。

今回の状況は、民主主義のあり方そのものを問う問題でもあります。政治は国民のために存在しており、政党内の人事や権力争いはその次に位置づけられるべきです。それにもかかわらず、与党が自らの都合を優先し、国民生活を後回しにするような姿勢を取り続ければ、政治不信はますます深まっていくでしょう。

次章では、この政治空白が生じる背景にある「自民党の責任」と「政権与党の義務」について、さらに掘り下げて解説します。

自民党の責任と政権与党の義務

政治空白が生まれている背景には、自民党の責任が大きく関わっています。今回の総裁選は、党内の調整不足や選挙戦略の失敗から始まったものであり、国民からの信頼低下もその要因のひとつです。参議院選挙での結果を受けて党の立て直しが急務となったものの、その過程で「国会開催」という本来の政治の優先事項が後回しにされているのです。

自民党は長らく政権与党として日本の政治を担ってきました。その立場にある以上、最優先すべきは党内事情ではなく国民生活です。与党が権力を握り続けるのは、国民からの信任を受けて政策を遂行するためであり、党内の派閥調整や総裁選の盛り上げを行うためではありません。責任政党であるならば、自らの都合よりも国民生活を第一に考える義務があるのです。

特に今回問題視されているのは、総裁選の日程が長引き、その結果として国会の開催が後ろ倒しになっている点です。これは単なるスケジュールの問題ではなく、政治そのものの優先順位が間違っていることを示しています。仮に総裁選を党内の刷新のために行う必要があったとしても、同時に国会を開いて政策を進めることは可能なはずです。ところが現実には、総裁選が終わるまで国会は開かれないという姿勢を取り続けているのです。

このような状況は、与党としての責任を放棄していると言わざるを得ません。なぜなら、国民生活に直結する課題は待ってはくれないからです。物価高やエネルギー問題、経済対策は一刻を争う問題であり、「総裁選が終わってから」では遅いのです。国民は政治家の都合に合わせて生活を調整できるわけではありません。責任ある政権政党であるならば、総裁選と同時並行で政策実行に取り組む姿勢を見せるべきです。

政権与党の義務とは、国民に安定した政治を提供し続けることです。その義務を果たすためには、党内の事情に左右されず、国民の声に耳を傾け、迅速に行動する必要があります。今回の総裁選を通じて、自民党が本当に国民のための政治を行っているのか、それとも自己保身のために動いているのかが改めて問われています。

次章では、国民生活に直結する具体的な政策課題、特に物価高対策について掘り下げていきます。

国民生活に直結する政策課題

政治の停滞によって最も影響を受けるのは、私たち国民の生活です。今、日本社会が直面している最大の課題は「物価高騰」と「生活コストの上昇」です。ガソリン代の高騰、食品や日用品の値上げ、電気料金の増加など、家計を直撃する要因が次々と押し寄せています。これらの問題は待ったなしで対応すべきものであり、政治空白によって政策が先送りされれば、国民生活はさらに苦しくなる一方です。

例えば、ガソリン価格の高騰は、家計だけでなく物流コストを通じて物価全体に波及します。野党側はこれを受けて「ガソリン税の一時的な引き下げ」を提案しており、11月から実施可能な法案もすでに提出済みです。しかし国会が開かれなければ、法案審議も予算措置もできません。つまり、政治が動かないことで、生活コストを抑えるチャンスが失われているのです。

また、所得税の控除額引き上げも重要な課題です。物価が上がる一方で賃金の伸びが追いつかない状況では、実質的に可処分所得が減少しています。こうした中で税制面から家計を支援することは不可欠です。野党は「可処分所得を増やす政策」を打ち出し、具体的な議論を始めていますが、これも国会が開かれなければ進展しません。

このほかにも、電気料金の負担軽減策や生活必需品の価格安定化策など、国民生活を守るための施策は数多くあります。これらの施策は、補正予算の編成や関連法案の成立が前提となります。したがって、臨時国会の開催を先延ばしにすることは、政策実行の遅れにつながり、国民生活を直接的に圧迫することになるのです。

物価高騰の影響は特に低所得層や子育て世帯に深刻にのしかかります。家計の余裕が減ることで教育費や医療費の支出を削らざるを得ない家庭も増えており、社会全体の持続的な成長にも影響を与えかねません。このような状況を放置することは、政治の責任放棄に等しいといえるでしょう。

つまり、国会の空白は単なる形式的な問題ではなく、国民生活を守るための政策実現を阻む深刻な障害です。今こそ迅速な対応が求められており、その責任を担うのは与党をはじめとする政治家たちです。

次章では、野党がどのように対応しているのか、そして憲法53条を根拠にした臨時国会開会要求について解説していきます。

野党の対応と憲法53条による開会要求

自民党総裁選が続く中で、野党は「政治空白を放置してはならない」と強く訴えています。その根拠として用いられているのが、日本国憲法第53条です。この条文には「衆議院または参議院のいずれかの総議員の4分の1以上の要求があれば、内閣は臨時国会を召集しなければならない」と明記されています。つまり、一定数の議員が求めれば、政府は国会を開く義務を負うのです。

野党各党はこの憲法規定に基づき、臨時国会の開催を正式に要求しました。今回の要求には衆議院で239名もの議員が署名しており、これは野党勢力だけで過半数を超える規模です。これにより、野党が一致して「国会を開き、生活に直結する政策を進めるべきだ」と訴えていることが明確になりました。

特に注目すべきは、野党が単に反対や批判をするだけではなく、具体的な政策提案を行っている点です。例えば、ガソリン価格の引き下げに関する法案はすでに提出済みであり、11月からの実施を目指しています。これは、単なる政局争いではなく「国民生活を守るための実行力」を示すものです。

また、野党は補正予算の編成や税制改正についても議論を進めており、「可処分所得を増やす政策」を柱に国民生活の安定を図ろうとしています。こうした取り組みは「野党が単なる批判勢力ではなく、対案を持つ政策集団である」ことを示すものです。与党が総裁選に時間を割いている間も、野党は現実的な政策実現に向けた準備を進めているのです。

憲法53条の規定は、まさにこのような「政治空白」を防ぐための仕組みといえます。内閣が臨時国会を召集しないことは、憲法の趣旨を踏みにじる行為であり、民主主義の根幹を揺るがす問題です。国会を開き、議論を通じて政策を実行に移すことこそが、国民の負託に応える政治のあるべき姿です。

次章では、臨時国会で議論すべき重要テーマのひとつである「日米関税交渉の不透明さ」について詳しく取り上げます。

メディア報道への苦言

現在の政治状況において、もうひとつ見逃せない問題は「メディアの報道姿勢」です。新聞やテレビ、インターネットメディアの多くが、自民党総裁選の候補者や派閥の動きばかりを大きく取り上げています。誰が新総裁になるのか、どの派閥が主導権を握るのか、といった政局報道に注目が集まる一方で、国民生活に直結する政策議論はほとんど取り上げられていません。

このような偏った報道は、国民に誤った印象を与える危険性があります。総裁選が政治の中心であるかのように扱われることで、まるで国会での議論や政策実行が二の次でよいかのように受け止められてしまうのです。結果として「政治が動かないこと」に対する危機感が薄れ、政治空白の問題が社会的に軽視されてしまいます。

本来、メディアには権力を監視し、国民に正しい情報を伝える責任があります。しかし現状では、既存メディアが総裁選を盛り上げる「演出」に加担しているように見えます。これでは、国会を開かない与党の姿勢を正しく批判する役割を果たしているとは言えません。むしろ、国民生活を軽視する政治のあり方を助長しているとさえ言えるでしょう。

また、野党の政策提案についても十分に報じられていません。ガソリン税の引き下げや所得税控除の拡充といった生活支援策は、国民にとって大きな意味を持つものです。にもかかわらず、それらが総裁選報道に埋もれてしまい、多くの人々に届いていないのが現実です。政策論争が注目されない状況は、日本の民主主義にとって深刻な課題といえるでしょう。

メディアが国民生活に寄り添った報道を行うことで、国会開催の必要性や政策議論の重要性が広く共有されるはずです。逆に、政局ばかりを報じることは、政治不信を拡大させ、国民と政治の距離をますます広げる結果を招きます。いまこそ、報道機関は「誰が総裁になるか」ではなく「国民生活に必要な政策は何か」に焦点を当てるべき時です。

次章では、こうした問題点を踏まえ、最終的な結論として「総裁選と並行して国会を開くべき理由」をまとめていきます。

まとめ:政治空白と国民生活への影響

本記事では、自民党総裁選の長期化によって生じる「政治空白」と、それが国民生活に与える深刻な影響について解説しました。国会が3か月にわたり開かれないことで、物価高やガソリン代の高騰といった生活課題への対応が遅れ、国民が大きな不利益を被る危険性があります。さらに、日米関税交渉のような国益に直結する問題が十分に議論されないまま進行するリスクも存在します。

比較表:総裁選優先 vs 国民生活優先

| 項目 | 総裁選優先 | 国民生活優先 |

|---|---|---|

| 国会開催 | 10月下旬以降まで停滞 | 速やかに臨時国会を開会 |

| 政策実行 | 遅延し、物価対策も先送り | ガソリン値下げ・税制改正を即時審議 |

| 国民生活への影響 | 生活コスト増加、家計悪化 | 生活支援策で可処分所得を確保 |

| 国際交渉 | 不透明なまま合意が進む恐れ | 国会で審議・検証を実施 |

| 政治への信頼 | 政治不信が拡大 | 国民の声を反映し信頼回復 |

よくある質問(Q&A)

Q. なぜ国会を開かないといけないのですか? A. 国会が開かれなければ法案審議や補正予算が成立せず、生活支援策を実行できないためです。 Q. 総裁選と国会開催は同時にできないのですか? A. 技術的には可能です。総裁選は党内手続きであり、並行して国会を開くことに何の支障もありません。 Q. 野党は具体的に何を提案していますか? A. ガソリン税の引き下げ、所得税控除の拡充、補正予算による物価対策などを提案しています。 Q. メディアはなぜ総裁選ばかり報道するのですか? A. 政局報道のほうが注目を集めやすいためですが、その結果、政策論争が軽視される問題が生じています。

最終的に必要なのは、「国民生活を最優先にする政治」です。総裁選という党内の行事に時間を費やすだけでなく、並行して国会を開き、生活支援策や国益に関わる政策を着実に実行することこそ、国民が政治に求めている姿勢なのです。

ディスカッション

ピンバック & トラックバック一覧

[…] […]