自民党総裁選2025 情勢速報|小泉・林・高市 三つ巴の最新動向と決選投票シナリオ

自民党総裁選の概要と制度の仕組み

2025年10月4日に投開票が予定されている自民党総裁選挙は、次期内閣総理大臣を事実上決定する重要な政治イベントです。自民党は長年にわたり政権与党として日本政治の中心に位置しており、その総裁がそのまま首相に就任するケースが大半を占めています。そのため総裁選は、単なる党内人事ではなく、国民生活や経済政策に直結する重大な選挙として注目を集めています。

総裁選の基本ルール

自民党総裁選の投票権は、大きく分けて国会議員票と党員・党友票の2種類に分かれています。

- 国会議員票:自民党所属の国会議員一人につき1票を持ちます。2025年現在、自民党所属議員は約370名程度と見込まれ、その全員が投票権を行使します。

- 党員・党友票:全国の党員・党友による投票で、総数は議員票と同数に調整されます。つまり、議員票370に対し、党員票も370に割り当てられる形で計算されます。

この仕組みにより、国会議員の意向と一般党員の声がバランスよく反映されるよう設計されています。党員票は地方組織の動向を映し出すため、都市部と地方での支持差が勝敗に直結する重要な要素となります。

選挙の流れ

総裁選は以下のスケジュールに沿って進行します。

- 告示:立候補者が正式に出馬を届け出る。

- 選挙運動期間:候補者は政策演説会やテレビ討論を通じて、党員・国民にアピール。

- 投開票:国会議員と党員票を合算し、過半数を獲得した候補が当選。

- 決選投票:1回目で過半数を得られない場合、上位2名による再投票が行われます。この際は国会議員票と47都道府県連の1票(計47票)のみが対象となり、議員票の影響力が一層高まります。

制度の特徴と勝敗のカギ

自民党総裁選の最大の特徴は、「議員票と党員票の二重構造」にあります。議員票では派閥の力学が強く反映される一方、党員票は世論や支持層の熱量を示すバロメーターです。そのため、議員の支持を固めつつ、世論調査で勢いを示す候補が有利に立ちやすい構造になっています。

また、決選投票になると議員票が圧倒的に重視されるため、初回投票で2位につけた候補が逆転するケースも珍しくありません。過去の例では、地方票で圧倒的な支持を得ながらも決選で敗れたケースがあり、戦略的な陣営構築が勝敗を分けるのです。

総裁選が持つ政治的意味

自民党総裁選は、次期政権の方向性を決定づける場であると同時に、党内の権力分布を再編する機会でもあります。新総裁が誕生すれば内閣改造や政策転換が行われ、日本の外交・安全保障・経済政策にも直接的な影響を与えることになります。

したがって、単なる党内選挙の域を超えて、国民の関心が高まり、メディアの報道量も増加します。2025年の総裁選では、若手リーダーの台頭か、それとも経験豊富なベテランが党を率いるのか、その行方が注目されています。

背景と発端:石破茂の辞任とその理由

2025年の自民党総裁選の大きな注目点は、現職総裁である石破茂氏の辞任に端を発しています。石破氏は2021年に自民党総裁へ就任し、その後内閣総理大臣に選出されました。当初は「改革派」「防衛・安全保障のスペシャリスト」としての期待を集め、党内外から一定の支持を得ていました。しかし、4年の任期を経る中で政治基盤の弱さや政策実行力への疑念が浮上し、最終的に辞任へと追い込まれることとなったのです。

石破政権のスタートと高い期待

石破氏が総裁に就任した2021年当時、国民の間では「派閥政治からの脱却」や「安全保障政策の安定化」に対する期待が高まっていました。特に、防衛庁長官や防衛大臣を歴任した経験から、外交・防衛分野に強みを持つ指導者としてのイメージが定着していました。

また、自民党内では非主流派でありながら地道に支持を集め、地方党員の人気が高いことも特徴でした。こうした背景から、石破政権の発足時には新しい政治スタイルへの期待感が広がっていたのです。

支持率低下の要因

しかし、石破内閣の発足から2年を経た頃から支持率は徐々に低下していきました。その理由として以下のような要因が挙げられます。

- 経済政策の停滞:アベノミクス後の経済再建を掲げたものの、実効性のある景気刺激策を打ち出せず、物価高や賃金停滞に対する不満が広がった。

- 派閥間の不協和音:非主流派出身である石破氏は党内で孤立する傾向が強く、主要派閥との連携に失敗したことで政策運営が難航した。

- 外交対応の不十分さ:米中対立や台湾情勢など緊張が高まる中で、石破政権の対応は「消極的」と批判され、国際的な発言力の低下が指摘された。

- 選挙での敗北:地方選や参院選で自民党が苦戦し、石破体制への不信感が党内外で拡大した。

こうした要因が複合的に重なり、政権の求心力は次第に失われていきました。

辞任表明の背景

2025年夏、自民党執行部内では「次期衆議院選挙を石破体制のまま戦うのは難しい」との声が強まりました。支持率低迷に加え、党内有力派閥からの圧力が増したことが、石破氏の辞任表明を後押ししました。

最終的に石破氏は「次世代に党を託すべき時」として辞任を表明。これにより自民党総裁選は事実上の政権選択選挙となり、党内外の注目度が一気に高まることになったのです。

辞任が与えた影響

石破氏の辞任は、党内の力学に大きな変化をもたらしました。

- 派閥再編の動き:石破氏を支持していた議員が各派閥へ流動し、勢力図が変化。

- 新リーダーへの期待:若手からベテランまで、多様な候補者が総裁選に名乗りを上げる土壌が形成された。

- 野党との関係:自民党の混乱を受けて野党は攻勢を強め、与野党対決の構図が鮮明に。

こうした背景により、2025年の自民党総裁選は単なる党内選挙を超え、日本政治の将来を左右する重大な局面として位置づけられることになったのです。

まとめ

石破茂氏の辞任は、党内の求心力低下と政権運営の行き詰まりを象徴する出来事でした。その一方で、新しいリーダーシップを模索する契機となり、自民党に新たな可能性と課題を突きつけています。総裁選は「誰が勝つか」という単純な構図にとどまらず、「石破体制からの転換」という政治的文脈の中で展開されている点に注目する必要があります。

自民党総裁選2025:立候補者プロフィール比較

2025年自民党総裁選には、次期首相候補として注目される複数の有力政治家が立候補を表明しています。ここでは代表的な候補者である小泉進次郎氏、林芳正氏、高市早苗氏を中心に、それぞれの経歴・政策・強みと弱点を比較していきます。

小泉進次郎(こいずみ・しんじろう)

経歴:神奈川県出身。小泉純一郎元首相の次男。衆議院議員として環境大臣を歴任し、若手ながら高い知名度と発信力を誇る。

政策スタンス:環境・脱炭素政策に積極的で、「グリーン成長戦略」を掲げる。経済政策では中小企業支援や地域活性化を重視。

強み:

- 国民的人気が高く、メディア露出も多い。

- 世代交代を象徴する存在として期待感が大きい。

- 地方党員・無党派層からの支持が強い。

弱点:

- 政策の実効性や説明力に課題があると指摘される。

- 党内派閥基盤が弱く、議員票の獲得で不安が残る。

林芳正(はやし・よしまさ)

経歴:山口県出身。外務大臣、財務副大臣などを歴任。外交・経済の両面に精通し、安定感ある実務型の政治家として評価される。

政策スタンス:経済財政政策に強みを持ち、財政再建と成長戦略の両立を訴える。外交では日米同盟を基盤としつつ、多国間協調を重視。

強み:

- 実務経験が豊富で、政策立案力に信頼感がある。

- 党内の中堅・ベテラン層からの支持が厚い。

- 国際社会での知名度が比較的高い。

弱点:

- 国民的な知名度やカリスマ性で小泉氏に劣る。

- 世論調査での人気が今ひとつ伸び悩む。

高市早苗(たかいち・さなえ)

経歴:奈良県出身。総務大臣をはじめ複数の閣僚を経験し、安倍元首相の政策を継承する保守系の論客として知られる。

政策スタンス:憲法改正や防衛力強化に積極的で、安全保障政策で明確な立場を示している。経済政策では「成長と分配の両立」を訴える。

強み:

- 保守層や安倍派を中心に根強い支持がある。

- 女性初の総裁・首相を目指す点で注目度が高い。

- 外交・安全保障に関する発信力が強い。

弱点:

- 中道層やリベラル層からは支持が広がりにくい。

- 地方票や若年層の支持で苦戦が予想される。

その他の候補

このほか、党内の中堅・若手からも複数の立候補が取り沙汰されています。いずれも党の将来を担う人材として注目されますが、現時点では有力候補3名を中心に選挙戦が展開される見通しです。

候補者比較のまとめ

| 候補者 | 強み | 弱み | 主な政策 |

|---|---|---|---|

| 小泉進次郎 | 若さ・人気・地方党員の支持 | 政策実現力・党内基盤の弱さ | 環境政策・地域活性化 |

| 林芳正 | 実務経験・安定感・党内支持 | カリスマ性不足・世論人気の弱さ | 財政再建・多国間外交 |

| 高市早苗 | 保守層支持・安全保障での発信力 | 支持層の偏り・若年層人気の弱さ | 憲法改正・防衛強化 |

以上の比較から明らかなように、総裁選は「人気と世論の小泉」VS「実務と安定の林」VS「保守と発信力の高市」という三つ巴の構図を呈しています。どの候補が議員票と党員票をバランスよく獲得できるかが勝敗を決する大きなポイントとなるでしょう。

議員票の最新動向:派閥力学と支持分布

自民党総裁選において議員票は最も重視される要素のひとつです。自民党所属の国会議員一人ひとりが1票を持ち、約370票前後が割り振られるため、候補者がいかに議員票を固めるかが選挙戦の行方を大きく左右します。ここでは最新の調査や派閥力学を踏まえ、各候補の議員票動向を整理します。

派閥別の動き

自民党の議員票は派閥によって大きく左右されます。2025年総裁選における主要派閥の動向は以下の通りです。

- 安倍派(清和政策研究会):党内最大派閥であり、高市早苗氏を推す動きが強い。ただし一部には「勝てる候補を支持すべき」との声もあり、票の分裂が懸念される。

- 麻生派(志公会):現実路線を重視し、林芳正氏への支持が広がっている。実務力を評価する声が多く、比較的まとまりを見せている。

- 茂木派(平成研究会):政策志向が強く、候補者選びに柔軟性を持つ。小泉氏に一定の支持を送る若手議員が増えており、動向が注目される。

- 岸田派(宏池会):林氏と政策的に近く、外交・経済政策の安定感から支持が集まる。ただし派内でも世論人気を重視する声があり、小泉氏へ流れる票もある。

- 無派閥議員:全体の約100名とされ、総裁選の「キャスティングボート」を握る存在。若手・中堅の多くは小泉氏にシンパシーを持ち、決選投票での動向が焦点。

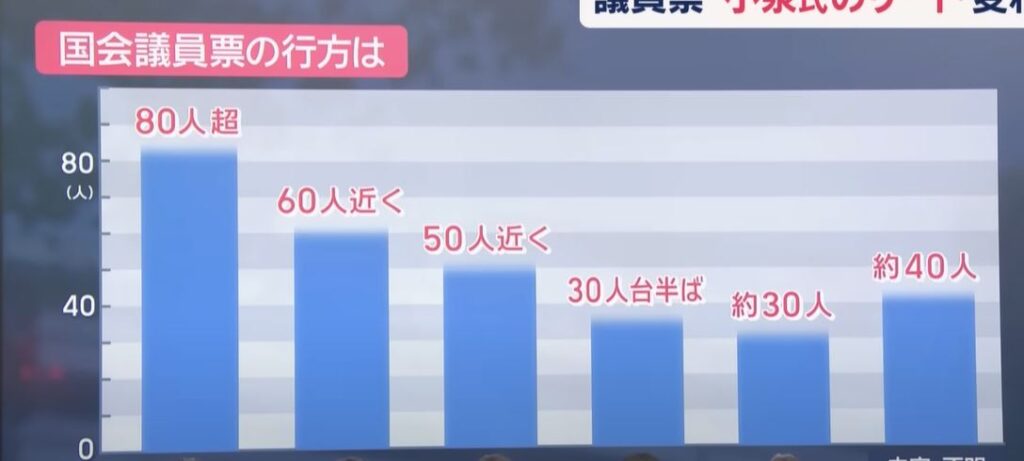

候補者別の議員票支持状況

最新の報道や調査によると、候補者ごとの議員票分布はおおむね以下のように見られています。

| 候補者 | 推定支持議員数 | 特徴 |

|---|---|---|

| 小泉進次郎 | 約100〜120票 | 若手・無派閥を中心に支持が拡大。派閥基盤は弱いが勢いがある。 |

| 林芳正 | 約120〜140票 | 麻生派・岸田派を中心に安定した支持。政策実務力で信頼感。 |

| 高市早苗 | 約90〜110票 | 安倍派の支持を受けるが、派内調整が難航し固まりきれていない。 |

| その他候補 | 数十票程度 | 中堅・若手の一部が分散して支持。 |

この分布から分かるように、現時点では林氏が議員票でやや優勢に立ち、小泉氏と高市氏がそれを追う展開となっています。しかし、議員票は派閥の方針転換や選挙直前の情勢変化によって大きく動く可能性があります。

無派閥票の重要性

議員票の行方を決定づけるのが無派閥議員の存在です。彼らは必ずしも派閥の縛りを受けず、世論の動きや選挙区事情を重視して投票する傾向があります。特に次期衆院選を意識する若手議員は「国民的人気のある候補」を支持する傾向が強く、小泉氏に有利に働く可能性があります。

決選投票を見据えた駆け引き

初回投票で過半数を獲得できる候補がいない場合、決選投票に持ち込まれる公算が大きいです。その際には議員票の比重が増すため、派閥間の水面下での交渉や票の融通が重要になります。たとえば、林氏が決選に残った場合には「安定感」を重視する麻生派・岸田派の支持が盤石となる一方、小泉氏や高市氏が2位につけた場合は「反林連合」が形成される可能性も否定できません。

まとめ

議員票の動向は、候補者の政策や人気だけでなく、派閥の利害や選挙戦略によって大きく変動します。現状では林氏がやや優勢、小泉氏が勢いで追い上げ、高市氏が安倍派の結束度合い次第という三つ巴の構図です。今後の情勢次第では票の流れが一気に変わる可能性もあり、投開票日まで予断を許さない展開となっています。

党員票・地方票と世論調査:民意とのかけ合わせ

自民党総裁選では議員票と並んで重要なのが党員・党友票です。全国の党員・党友による投票結果は議員票と同数に調整され、約370票が割り当てられます。そのため地方の支持をいかに集めるかが、候補者の勝敗を大きく左右します。また、世論調査の結果は党員票の行方を左右するだけでなく、無派閥議員の判断にも影響を与える点で重要です。

党員票の特徴

党員票は都市部と地方で傾向が異なるのが特徴です。

- 都市部:若手や女性候補への支持が相対的に高い。世論調査の人気度が票に直結しやすい。

- 地方:派閥や地元議員の意向に左右されやすく、組織的な支持活動の影響が大きい。

そのため、候補者は全国を遊説し、政策演説会を通じて党員・党友に直接アピールすることが欠かせません。

最新の世論調査と党員票の動向

各種報道によれば、2025年9月時点での世論調査は以下のような傾向を示しています。

| 候補者 | 世論調査支持率 | 党員票の傾向 |

|---|---|---|

| 小泉進次郎 | 約35〜40% | 都市部・若年層に圧倒的な人気。党員票でトップ。 |

| 林芳正 | 約25〜30% | 地方票を中心に安定的な支持。組織力で健闘。 |

| 高市早苗 | 約20〜25% | 保守層・安倍派支持層に根強い人気。地域による差が大きい。 |

| その他候補 | 一桁台 | 地域限定的な支持にとどまる。 |

このデータから分かるように、小泉氏が党員票でリードし、林氏が組織票で追随、高市氏が保守層に支えられているという三つ巴の構図が鮮明になっています。

地方票の重み

地方票は47都道府県ごとに割り当てられ、地域ごとに特徴があります。

- 北海道・東北:農業政策や地方活性化を重視する傾向が強く、林氏が優勢。

- 関東:都市部が多いため小泉氏が強さを発揮。特に神奈川・東京では圧倒的支持。

- 近畿:高市氏の地元・奈良を中心に保守層の結束が見られる。

- 九州:麻生派の影響が強く、林氏に有利な地域とされる。

このように地域によって支持傾向が分かれるため、候補者は全国遊説を通じて政策を訴え、地方票の上積みを狙っています。

世論調査が与える影響

世論調査の数字は単なる「人気投票」ではなく、党員票や無派閥議員票の動向に直結します。特に選挙区事情を抱える若手議員にとっては「国民的人気のある候補を支持すること」が自身の選挙戦に有利に働くため、小泉氏の高支持率が議員票にも波及する可能性があります。

党員票と議員票のバランス

過去の総裁選では「議員票で優位な候補」と「党員票で強い候補」が拮抗する展開が繰り返されてきました。今回も林氏が議員票で優勢、小泉氏が党員票でリード、高市氏が特定支持層を固める構図となっており、決選投票に持ち込まれる可能性が極めて高いと見られます。

まとめ

党員票と世論調査は候補者の実力を映し出す「民意の鏡」といえます。小泉氏が世論調査・党員票でトップを走り、林氏が地方票と議員票で追随、高市氏が保守層に根強い基盤を持つという三者三様の構図が浮かび上がっています。今後の焦点は、どの候補が議員票と党員票の両輪をバランスよく確保できるかにかかっています。

決選投票の可能性と各陣営の戦略

自民党総裁選においては、初回投票で過半数を得られない場合に決選投票が行われます。2025年の総裁選は有力候補が三つ巴の接戦を展開しているため、決選投票が実施される可能性が非常に高いと見られています。本章では決選投票の仕組みと、各候補者が描く戦略について解説します。

決選投票のルール

自民党総裁選の決選投票は以下のような仕組みで行われます。

- 初回投票で過半数を得票できなかった場合、上位2名の候補者による再投票。

- 決選投票では国会議員票(約370票)と47都道府県連票のみが対象。

- 都道府県票は各県連1票の計47票となり、初回投票に比べて議員票の重みが圧倒的に大きくなる。

このため、決選投票は派閥の結束と議員間の水面下の交渉が勝敗を大きく左右する構造になっています。

決選投票の可能性

最新の調査からは、議員票で林芳正氏が優位、党員票では小泉進次郎氏がトップ、高市早苗氏が保守層に強い支持基盤を持つという三つ巴の構図が浮かび上がっています。いずれも初回投票で過半数を得ることは困難と見られており、決選投票はほぼ必至との見方が支配的です。

候補者ごとの戦略

小泉進次郎陣営

小泉氏は党員票の圧倒的優位を武器に、初回投票で2位以上を確保することが最大の目標です。決選投票に進めば議員票の比率が増すため、無派閥議員や若手議員との連携強化を図っています。

- 「国民的人気」を前面に押し出し、無派閥議員の支持を取り込む。

- 党員票での大差を「勢い」として演出し、議員票を引き寄せる。

- 林氏との一騎打ちになった場合、「世論の支持」を武器に逆転を狙う。

林芳正陣営

林氏は議員票での優位を背景に、初回投票でトップに立ち、決選投票でも有利に戦うシナリオを描いています。麻生派・岸田派を中心にした組織的支持に加え、中堅・実務派からの信頼も厚いことが強みです。

- 「安定感と実務力」をアピールし、党内の多数派をまとめる。

- 高市支持派の一部を取り込み、反小泉連合を形成。

- 決選投票での派閥間調整を徹底し、票固めを進める。

高市早苗陣営

高市氏は安倍派を中心とした保守層の結束が最大の武器です。初回投票で2位に食い込むことができれば、決選投票で「反林」「反小泉」の票を集約できる可能性があります。

- 「保守の本流」を掲げ、安倍派の結束を固める。

- 地方票での支持拡大を目指し、地域密着型の遊説を強化。

- 決選投票で小泉氏と対峙した場合には「経験と実績」を強調し逆転を狙う。

水面下の駆け引き

決選投票は水面下の交渉戦でもあります。派閥領袖同士の調整や「ポスト配分」をめぐる取引が行われ、敗れた候補の支持票がどちらに流れるかがカギとなります。

例えば、高市氏が決選投票に進めなかった場合、その支持票が林氏に流れるのか、小泉氏に流れるのかで結果は大きく変わります。同様に、小泉氏が3位に沈めば、無派閥票の多くが林氏または高市氏に流れることになります。

まとめ

2025年自民党総裁選は、決選投票が実施される可能性が極めて高い情勢です。林氏が議員票の組織力で優位に立ち、小泉氏が世論と党員票を武器に挑み、高市氏が保守層の結束を背景に台頭する構図となっています。最終的な勝敗は、初回投票後の派閥間交渉と支持票の移動にかかっているといえるでしょう。

総裁選の意味と影響力:政権と国民生活へのインパクト

自民党総裁選は単なる党内のリーダー選びではなく、次期内閣総理大臣を事実上決定する選挙です。そのため、党員や国会議員にとどまらず、国民全体に大きな影響を及ぼします。2025年の総裁選は、石破茂氏の辞任を受けた新リーダーの選出であり、日本の政治・経済・外交における方向性を定める重大な意味を持っています。

政権運営への影響

自民党総裁が首相に就任すれば、即座に新内閣が発足します。したがって総裁選の結果は政権運営に直結します。

- 経済政策:物価高・賃金停滞への対応、税制改革、財政再建などが議論の焦点。候補者のビジョンによって政策路線は大きく変わる。

- 外交・安全保障:米中対立、台湾有事の可能性、日韓関係など、国際環境が不安定な中での戦略的判断が求められる。

- 社会政策:少子化対策や地方創生、環境政策など、国民生活に直結する課題の優先順位が変わる可能性がある。

党内力学の再編

総裁選は自民党の派閥力学に大きな影響を与えます。勝利した候補は新しい人事権を握り、閣僚や党役員の人選を通じて党内勢力を再編します。逆に敗れた派閥は求心力を失い、今後の政治的影響力を低下させることになります。

例えば、林氏が勝利すれば麻生派・岸田派の影響力が増し、財政・外交分野での政策主導が期待されます。一方で小泉氏が勝利すれば若手・無派閥の存在感が増し、派閥政治からの脱却が進む可能性があります。高市氏が勝利すれば保守派が主導権を握り、憲法改正や防衛強化が前進することになるでしょう。

与野党関係への影響

自民党総裁選の結果は、野党との関係にも波及します。新総裁が誕生すれば、野党は対立軸を再構築し、次期国政選挙に向けた戦略を調整します。

- 小泉氏が総裁になれば、若さと人気を前面に出した「刷新イメージ」で野党は対抗策に苦慮。

- 林氏が総裁になれば、実務型の安定政権として「中道層」を奪い合う構図に。

- 高市氏が総裁になれば、保守的政策への対抗として野党はリベラル層の結集を強める動きに出る。

国民生活への波及

新総裁の政策は国民生活に直接影響します。

- 経済:消費税や所得税の議論、賃上げ政策の方向性。

- 社会保障:年金・医療制度改革、子育て支援策の強化。

- 地方:地方創生やインフラ投資の規模と優先順位。

- 環境:脱炭素社会の実現に向けた投資・規制。

特に物価高やエネルギー価格の高騰が国民生活を直撃している中、誰が新総裁になるかで対応策は大きく変わると予想されます。

国際社会からの注目

日本は米国、中国、韓国、EUなど主要国との関係において重要な役割を果たしています。そのため、新総裁の誕生は国際社会からも注視されます。

- 米国は日米同盟の強化を重視し、林氏や高市氏を歓迎する可能性。

- 中国は小泉氏の柔軟姿勢に期待を寄せつつ、保守強硬派の台頭には警戒。

- 韓国は政権の性格により歴史認識問題や経済協力の進展度合いが変わる。

まとめ

2025年自民党総裁選は、党内の次期リーダーを決めるだけでなく、日本の進路を左右する歴史的分岐点となります。新総裁の下で政権運営がどのように展開されるのか、経済・外交・社会政策にどのような変化をもたらすのかが注目されています。つまり、今回の総裁選は単なる党内イベントではなく、国民一人ひとりの生活や国際社会に直接影響を与える重大な選挙なのです。

今後の焦点と見どころ:総裁選の行方を左右するポイント

2025年の自民党総裁選は、石破茂氏の辞任を受けた「ポスト石破」選びとして、例年以上に注目が集まっています。三つ巴の接戦が予想される中で、投開票日までに注視すべき焦点や見どころを整理していきます。

① 演説会・討論会での政策論争

総裁選の最大の見どころの一つは、全国各地で行われる政策演説会やテレビ討論です。候補者が経済政策、安全保障、社会保障、外交戦略などについて直接国民に訴える場となり、世論の動向を大きく左右します。

- 小泉進次郎氏は「次世代リーダー」「環境政策」を前面に打ち出し、若者や都市部の支持拡大を狙う。

- 林芳正氏は「実務型リーダー」として経済財政・外交の安定感を強調。

- 高市早苗氏は「保守の本流」を掲げ、憲法改正や防衛強化を訴える。

これらの論戦を通じて、各候補の個性やリーダーシップが国民や党員にどう映るかが重要なポイントです。

② 票固めと派閥間調整

議員票の動向は、派閥の方針転換や調整によって大きく変わります。特に安倍派は高市氏を推しつつも「勝ち馬に乗るべき」との声も強く、最終的に林氏や小泉氏へ票が流れる可能性もあります。また無派閥議員は約100名に上り、キャスティングボートを握る存在です。投票直前までの駆け引きが勝敗を左右するでしょう。

③ 決選投票シナリオ

初回投票で過半数を獲得できる候補は現状いないと見られ、決選投票の可能性が極めて高いと予想されています。決選投票では議員票の比重が増すため、派閥間の連携や支持票の移動がカギとなります。

想定されるシナリオは以下の通りです。

- 小泉 vs 林:世論と党員票で優位な小泉氏に対し、林氏は議員票で優勢。僅差の戦いに。

- 林 vs 高市:林氏が派閥支持で優勢、高市氏は保守層の結束と地方票で巻き返しを狙う。

- 小泉 vs 高市:「若さと人気」対「保守の本流」という構図に。政策論争がより鮮明化。

④ 衆院選への影響

次期衆議院選挙を控える中で、総裁選の結果は与党の選挙戦略に直結します。特に小泉氏が総裁になれば刷新感が武器となり、都市部での支持拡大が期待されます。林氏が勝利すれば安定感と実務力を掲げ、中高年層や保守層の支持を固める展開に。高市氏が総裁になれば保守層の結集が進む一方、中道層の支持をどう取り込むかが課題となります。

⑤ 国際社会の視線

総裁選は日本国内だけでなく、国際社会からも注視されています。新総裁が誰になるかで、米国・中国・韓国・EUとの関係に影響が出る可能性があります。

- 小泉氏:柔軟な姿勢を持ち、環境政策を通じた国際協力で期待感。

- 林氏:外交経験が豊富で、日米同盟や多国間外交で安定感。

- 高市氏:安全保障強化に積極的で、対中強硬路線が鮮明。

⑥ 投票日までの「空気」

最終的に勝敗を決めるのは「勢い」や「空気感」です。党員票で大差をつければ議員票を動かす力となり、逆に議員票で優位に立てば「勝ち馬に乗る」動きが広がります。メディア報道や世論調査、候補者の発言がそのまま選挙戦のダイナミズムに直結します。

まとめ

2025年自民党総裁選は、初回投票から決選投票、派閥調整、世論の動向と、あらゆる要素が絡み合う総力戦となっています。投開票日までの数日間で情勢が一変する可能性があり、最後まで目が離せません。次期総裁が誰になるのか、そしてその選択が日本の未来をどう形作るのか——まさに国民全体が注視すべき政治イベントといえるでしょう。

ディスカッション

ピンバック & トラックバック一覧

[…] […]

[…] […]