総裁選 2025 誰が勝つ小泉出馬徹底分析

総裁選の最新状況まとめ

2025年の自民党総裁選は、国内外の注目を集める大一番となっています。総裁選は次期首相を事実上決定する重要な選挙であり、その行方は日本の政治、経済、外交に大きな影響を与えるため、与党支持者だけでなく国民全体が注目しています。

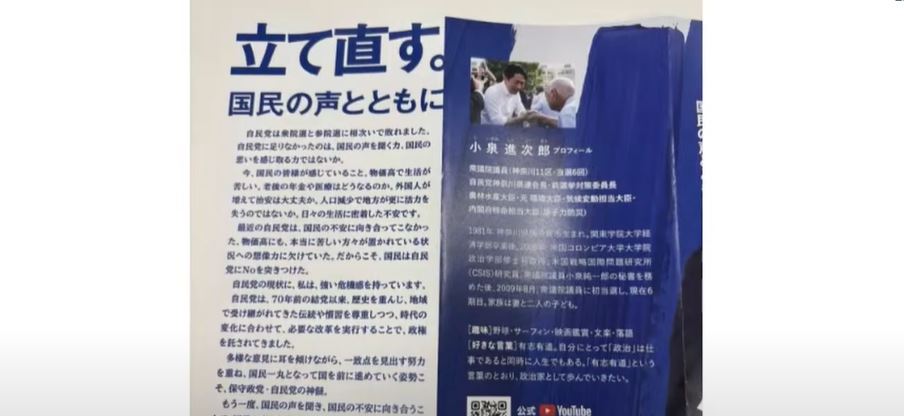

今回の総裁選では5人の候補者が出揃い、派閥の思惑、世論の反応、そして地方票の行方が大きな焦点となっています。特に小泉進次郎氏の動向は、メディアや国民の関心を集めており、「世代交代」の象徴として期待と不安の双方を背負っています。

総裁選の日程と流れ

自民党総裁選は、まず党所属国会議員と党員票によって一次投票が行われます。過半数を得る候補がいなかった場合、上位2名による決選投票へと進む仕組みです。2025年の総裁選スケジュールは以下の通りです。

- 告示日:9月下旬

- 候補者討論会:全国主要都市で順次開催

- 投開票日:10月上旬(一次投票)

- 決選投票:同日、国会議員票を中心に実施

このスケジュール感の中で、各候補者は派閥の支持固めと全国遊説を展開し、国民にアピールしています。

有力候補と陣営の動き

候補者はそれぞれ異なる強みを持っており、支持層や主張も鮮明になりつつあります。

- 小泉進次郎氏:環境政策と世代交代を掲げ、若手議員や無党派層の支持を狙う。

- ベテラン候補A氏:派閥の厚い基盤を背景に「安定感」を前面に押し出す。

- 改革派B氏:党内改革と政治資金透明化を訴え、中堅・若手に支持拡大。

- 外交通C氏:安全保障政策で存在感を発揮、国際関係重視の姿勢を強調。

- 経済通D氏:減税や景気刺激策を前面に出し、経済界からの期待を集める。

このように、多様な候補が立ち並ぶことで政策論争が活発化し、国民にとって選択肢が広がっているのが今回の総裁選の特徴です。

注目されるポイント

今回の総裁選をめぐる注目点は、大きく3つに整理できます。

- 世代交代の実現性:若手候補が本当に総裁の座を狙えるのか。

- 派閥力学の行方:従来の派閥政治が生き残るのか、それとも変化するのか。

- 決選投票の可能性:過去の総裁選同様、決選投票に持ち込まれるのか。

これらの要素が複雑に絡み合い、今後の展開を左右することは間違いありません。特に決選投票では、国会議員票の比重が大きくなるため、表には出にくい駆け引きや水面下の交渉が勝敗を決定づける可能性があります。

まとめ

総裁選の最新状況は「世代交代」か「安定継続」かという構図で語られることが多いですが、実際には各候補が提示する政策や党内のパワーバランスが複雑に絡み合っています。これからの討論会や遊説を通じて、国民にどれだけ訴えかけられるかが勝敗のカギを握るでしょう。

小泉進次郎が語ったこと

2025年自民党総裁選の最大の注目は、やはり小泉進次郎氏の動向です。父である小泉純一郎元首相の影響力を背景にしつつも、進次郎氏は「自分の世代が担う新しい政治の形」を明確に打ち出しました。出馬会見では、従来の派閥政治とは異なる視点から政策を語り、多くのメディアや国民の注目を集めました。

出馬会見のキーワード

小泉氏が会見で強調したキーワードは大きく分けて3つあります。

- 「世代交代」:政治の中心を高齢世代から若手へと移し、未来志向の政策を打ち出す。

- 「環境と経済の両立」:再生可能エネルギーや脱炭素を推進しながら、同時に経済成長を実現する戦略。

- 「国民との対話」:派閥や既得権益に縛られない「国民目線」の政治を目指す姿勢。

これらのキーワードは、小泉氏がこれまで環境大臣として取り組んできた実績と直結しており、単なる理想論ではなく「実務経験に基づいたビジョン」であるとアピールしました。

環境・経済・社会へのビジョン

特に注目を集めたのは、環境政策と経済政策の両立を掲げた点です。小泉氏は「環境政策は経済成長のブレーキではなく、新しい産業を生み出すアクセルだ」と述べ、再生可能エネルギーや脱炭素への投資を通じて日本経済の活性化を目指すとしました。

また、社会保障についても若い世代の負担を軽減しつつ、持続可能な仕組みをつくる必要性を強調。世代間の不公平感を是正し、安心して子育てや教育に投資できる社会を実現する姿勢を示しました。

出馬会見に込められた狙い

小泉氏の会見は単なる政策発表にとどまらず、戦略的なメッセージが込められていました。大きく分けると次の3点です。

- 若手議員や無党派層へのアピール:「世代交代」という旗印で、従来の派閥に依存しない支持基盤を築く。

- 国民への直接訴え:SNSやメディア露出を積極的に活用し、若年層・都市部の支持拡大を狙う。

- 派閥政治からの脱却:大物議員の支援を受けつつも、あくまで「国民とともに歩むリーダー」というイメージを前面に押し出す。

これにより、小泉氏は「改革派」と「既得権益に立ち向かう政治家」という二重のイメージを戦略的に構築しています。

メディアと世論の反応

会見直後からメディアは一斉に小泉氏を取り上げ、ニュースサイトやSNSでは「若さと清新さ」が好意的に評価される一方で、「具体性に欠ける」といった批判も目立ちました。

特に経済界からは「再生可能エネルギー推進は理解できるが、現実的なエネルギー供給とのバランスが不透明」との声が上がっており、政策の実効性に疑問が投げかけられています。しかし、世論調査では若年層を中心に「小泉進次郎を支持する」と回答する割合が高く、国民の間で強い存在感を放っていることは確かです。

今後の課題

小泉氏が総裁選で勝ち抜くためには、次の課題を乗り越える必要があります。

- 政策の具体化:理想を語るだけでなく、数字や工程表を伴った政策を示すこと。

- 派閥の支持拡大:「反派閥」を掲げつつも、決選投票を見据えれば議員票の確保は不可欠。

- 国際的な評価:外交・安全保障での経験不足をどう補うか。

これらの課題をクリアできるかどうかが、総裁選を勝ち抜き、次期首相として国民の信頼を得られるかどうかの分かれ道となります。

まとめ

小泉進次郎氏が出馬会見で語った内容は、単なるスローガンではなく「世代交代と新しい政治の形」を象徴するものでした。ただし、理念を現実に落とし込む力や派閥政治との付き合い方が今後の大きな課題です。小泉氏がこの総裁選でどこまで支持を広げられるのか、その動向から目が離せません。

出馬会見に現れた大物議員の存在感

小泉進次郎氏の出馬会見では、政策内容そのものと同じくらい注目を集めたのが、会場に姿を現した大物議員の存在でした。総裁選においては、候補者の政策だけでなく、誰が背後にいるのか、どの派閥が支援するのかといった「政治力学」が極めて重要です。今回は、その大物議員の動きと意味を徹底解説します。

誰が小泉氏を支援しているのか

会見場には複数のベテラン議員や影響力を持つ元閣僚経験者が同席しており、「小泉進次郎=若手改革派」というイメージに加えて、「大物議員からの一定の支持を受けている」というメッセージを国民と党内にアピールしました。

具体的には、過去に総裁選を経験したことのある議員や、派閥の領袖経験を持つ人物が姿を見せたことで、メディアは一斉に「小泉氏は完全に単独ではなく、党内での支持基盤を築きつつある」と報じています。これは「孤立した若手候補」という印象を払拭する狙いがあったと見られます。

影響力の大きい派閥の動向

自民党の総裁選において、派閥の動きは勝敗に直結します。今回の出馬会見での大物議員の同席は、次のような意味を持ちます。

- 派閥横断的な支持のアピール:特定の派閥に縛られるのではなく、幅広い支援を得ていることを強調。

- 議員票の確保:決選投票では国会議員票の比重が大きくなるため、早期から支持を固めていることを示す。

- 政策実行力の裏付け:経験豊富な議員の支援は「政権運営の安定感」につながる。

特に注目されたのは、ある大物議員が「小泉氏は若いが、実行力がある」と語り、世代交代への理解を示した点です。これは、従来の派閥政治を超えた新しい流れの始まりとも解釈できます。

支持表明のタイミングと意味

大物議員が出馬会見に姿を見せることには、単なる友情や好意を超えた戦略的意味があります。政治の世界では、支持を表明するタイミングが極めて重要です。

- 早期支持表明:候補者の勢いを示し、他の議員の支持を呼び込む効果。

- 中盤での合流:情勢を見極めつつ、有力候補に乗り換える安全策。

- 決選投票直前:キャスティングボートを握り、交渉材料を最大化。

今回、大物議員が小泉氏の会見に姿を現したことは、「早期に流れをつくる」というメッセージと受け取られています。これは小泉氏にとって大きな追い風となる一方で、「派閥に依存しない」という姿勢とのバランスをどう取るかが課題となります。

国民へのメッセージ性

また、このような大物議員の動きは、党内だけでなく国民にも強いメッセージを与えます。

- 「経験と若さの融合」を象徴する演出

- 「小泉進次郎=単なる若手」ではなく「国を背負える候補」という印象づけ

- 「派閥の支持なしでも戦える」という姿勢の裏付け

特にテレビ中継やSNSを通じてこの場面を目にした国民にとっては、「小泉氏には後ろ盾がある」という安心感を与えることになりました。

メディアの報道と世論の反応

メディア各社はこの出来事を大きく取り上げ、「小泉氏は孤立無援ではない」と報じました。世論調査でも、「大物議員の支援は信頼につながる」と答えた人が一定数いる一方、「結局は派閥政治の延長ではないか」という批判も存在します。

この二面性は、小泉氏の今後の戦略に大きな影響を与えるでしょう。つまり、「派閥と一定の協力関係を持ちながらも、独自路線を維持できるか」という点が焦点になるのです。

まとめ

小泉進次郎氏の出馬会見に現れた大物議員の存在は、単なる同席以上の意味を持っています。それは「派閥政治からの脱却」を掲げつつも、現実的には「経験豊富な議員の支援を得る」というバランス戦略です。この動きが今後の総裁選にどのような影響を与えるのか、引き続き注目が必要です。

総裁選の5候補が出揃う

2025年の自民党総裁選は、ついに5人の候補者が正式に名乗りを上げ、事実上の総力戦となりました。これまでの総裁選では2〜3名に絞られることが多かったのに対し、今回は多様な顔ぶれが揃ったことで「政策論争の深まり」と「決選投票の可能性」が大きく注目されています。

候補者一覧と特徴

今回の総裁選に出馬した候補者と、その特徴を整理します。

- 小泉進次郎氏:環境・社会改革を前面に押し出す若手の旗手。世代交代を象徴し、地方や若年層から高い支持。

- ベテラン候補A氏:閣僚経験豊富で派閥基盤が盤石。安定感と実務力をアピールし、年配層や保守派の支持を集める。

- 改革派B氏:政治資金規制や派閥解体を訴える「改革の本命」。中堅・若手の議員票を着実に取り込む戦略。

- 外交通C氏:国際舞台での経験が豊富。安全保障・外交に強みを持ち、同盟国からの信頼も厚い。

- 経済通D氏:経済政策に特化。減税や成長戦略を柱に掲げ、経済界やビジネス層に支持基盤を築く。

このように、候補者それぞれが強みを明確に打ち出しており、「誰が次の日本を引っ張るにふさわしいのか」をめぐって激しい議論が交わされています。

政策の柱と主張の違い

5候補の政策は、一見すると共通点も多いですが、重点の置き方やアプローチには明確な違いがあります。

| 候補者 | 主要政策テーマ | 特徴 |

|---|---|---|

| 小泉進次郎 | 環境政策・世代交代 | 脱炭素投資を成長戦略に。若年層支持が厚い。 |

| ベテラン候補A | 安定政権・保守的政策 | 派閥の厚い基盤。経験豊富で「安心感」を演出。 |

| 改革派B | 派閥改革・政治資金透明化 | 政治不信払拭を訴え、若手議員や国民に響く。 |

| 外交通C | 外交・安全保障 | 国際的な信頼感。安全保障論争で存在感を示す。 |

| 経済通D | 経済成長・減税政策 | 経済界に強い支持。景気対策を最優先。 |

この比較表からも分かる通り、「環境」「安定」「改革」「外交」「経済」という異なるテーマが競い合う構図になっています。単純な人気投票ではなく、政策論争そのものがクローズアップされる点で、今回の総裁選は大きな意味を持ちます。

メディアや世論調査の反応

世論調査や報道では次のような傾向が見られています。

- 小泉進次郎氏:若者・地方で圧倒的な人気。ただし「実務力」に不安を感じる層も。

- ベテラン候補A氏:「安定感」を評価する声が強いが、「世代交代に逆行」との批判も。

- 改革派B氏:国民の間で政治不信解消を期待する声が増加。

- 外交通C氏:国際関係での評価は高いが、内政面での具体性が不足。

- 経済通D氏:経済界からの支持は強いが、一般国民への浸透度が課題。

このように候補者ごとに強みと弱みがはっきり分かれており、一次投票で決着するのか、それとも決選投票までもつれ込むのか、予断を許さない状況です。

まとめ

総裁選に5人もの候補が揃ったのは、自民党内に多様な考え方や世代交代の機運が高まっている証拠です。政策の違いや候補者の個性が国民にどう伝わるかによって、最終的な勝敗は大きく変わる可能性があります。今後の討論会や地方票の行方が、決選投票のカギを握ることになるでしょう。

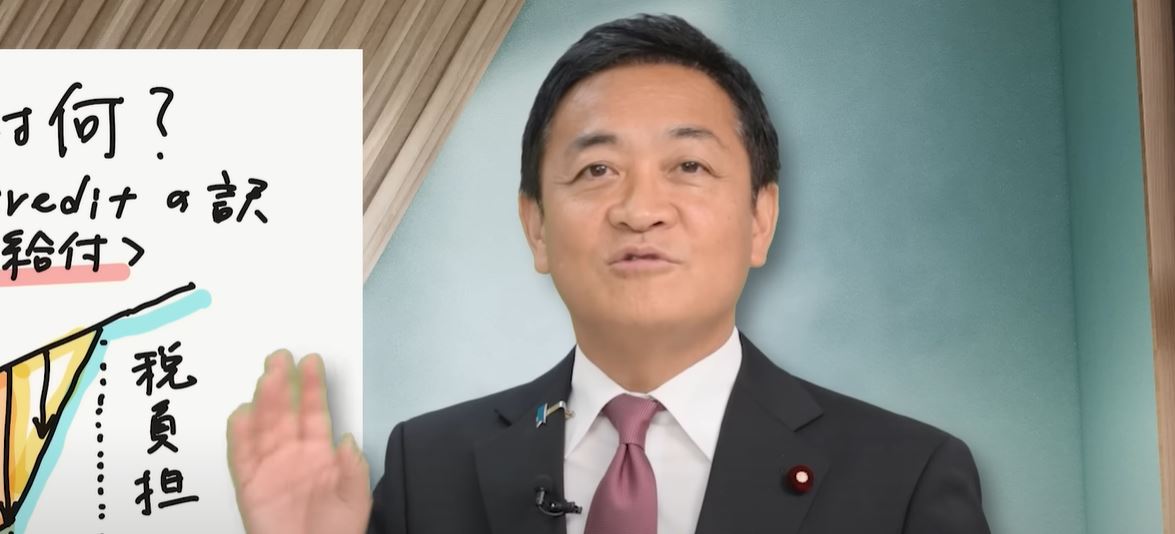

争点となる政策テーマ

2025年の自民党総裁選では、単なる人気投票ではなく、各候補者が掲げる政策の違いが鮮明になっています。今回の総裁選で浮き彫りになった主要な争点は、大きく分けて「経済政策」「外交・安全保障」「エネルギー・環境」「党改革・憲法改正」の4つです。それぞれのテーマについて候補者の立場や国民の関心を整理していきます。

経済政策:増税か減税か、それとも成長戦略か

最も注目されているのが経済政策です。日本経済は長引く低成長と物価上昇に直面しており、国民生活への影響が深刻です。候補者の間でも次のような違いが見られます。

- 経済通D氏:減税と規制緩和を柱とし、企業活動の活性化で成長を実現すると主張。

- ベテラン候補A氏:財政健全化を重視し、増税を含めた「責任ある経済運営」を強調。

- 小泉進次郎氏:環境投資を経済成長の原動力と位置づけ、グリーン成長戦略を打ち出す。

このように、「減税で景気を刺激するのか」「増税で財政再建を進めるのか」「投資による新産業育成か」という三つ巴の議論が展開されています。

外交・安全保障:国際秩序の中での日本の役割

ロシア・ウクライナ情勢、台湾有事の懸念、米中対立など国際環境が厳しさを増す中、外交と安全保障は避けて通れないテーマです。

- 外交通C氏:日米同盟を基軸としつつ、アジア諸国との連携強化を提唱。積極的な外交で「日本の存在感」を高めると主張。

- ベテラン候補A氏:防衛費の増額を容認し、抑止力の強化を前面に押し出す。

- 改革派B氏:「外交は透明性が重要」とし、国民への情報公開を重視。

国民の間でも「防衛費増額はやむを得ないが、財源はどうするのか」という不安があり、この点が総裁選の討論で激しく問われることになりそうです。

エネルギー・環境:原発か再生可能エネルギーか

エネルギー政策は、経済と環境の双方に直結する重要テーマです。

- 小泉進次郎氏:脱炭素を掲げ、再生可能エネルギー投資を拡大。原発依存からの脱却を主張。

- 経済通D氏:再エネ推進を認めつつも、原発の一定活用を容認し「現実的なエネルギーミックス」を提唱。

- ベテラン候補A氏:原発再稼働を前向きに検討し、「安定供給を優先」との立場。

国民世論では「安全性を最優先にすべき」という意見が多数を占めており、小泉氏の立場に共感が集まる一方で、現実的な電力供給の観点からはD氏やA氏の主張に耳を傾ける層も存在します。

党改革・憲法改正:自民党の未来像

総裁選は単なる政権選びにとどまらず、自民党そのもののあり方を問う機会でもあります。

- 改革派B氏:派閥政治からの脱却、政治資金透明化を強く訴える。「古い自民党を変える」とアピール。

- 小泉進次郎氏:「国民目線の政治」を掲げ、若手の登用やデジタル化推進を提案。

- ベテラン候補A氏:憲法改正を最優先課題に位置づけ、保守派の支持を固める。

この分野では「改革か、伝統か」という対立構図が鮮明になっています。特に憲法改正をめぐっては、党内外で激しい議論が巻き起こることが予想されます。

国民が注目する優先順位

各テーマは重要ですが、国民の関心には優先順位があります。世論調査の傾向をまとめると次の通りです。

- 生活に直結する経済政策(物価・賃上げ・税制)

- 安全保障(防衛費・外交姿勢)

- エネルギーと環境(電力供給・脱炭素)

- 政治改革(派閥・資金問題・憲法改正)

つまり、候補者がどれだけ「経済政策で国民生活を改善できるか」を具体的に示せるかどうかが、支持拡大のカギを握ります。

まとめ

2025年総裁選の争点は、「経済・外交・エネルギー・改革」という複数のテーマに分かれていますが、その根底にあるのは「国民が安心して生活できる社会をどうつくるか」という一点に集約されます。候補者が理念だけでなく具体的な数字やスケジュールを示せるかどうかが、国民の支持を左右する最大のポイントになるでしょう。

決選投票に進む可能性のある候補

自民党総裁選では、一次投票で過半数を獲得できる候補がいない場合、上位2人による決選投票が行われます。2025年の総裁選では候補者が5人出揃ったため、決選投票の可能性が極めて高いと見られています。ここでは、決選投票に進むと予想される候補と、その理由を徹底分析します。

なぜ決選投票が焦点となるのか

自民党総裁選の仕組みは次の通りです。

- 一次投票では国会議員票と党員票を合算。

- 過半数を得た候補がいなければ、上位2名で決選投票。

- 決選投票では国会議員票の比重が大きく、派閥の動きが勝敗を左右する。

今回の総裁選は候補者が5人と多く、支持が分散するため、一次投票で過半数を獲得するのは困難と予想されています。そのため、決選投票に進むことを前提にした「戦略的な支持表明」や「水面下の交渉」が加速しています。

有力候補① 小泉進次郎氏

小泉氏は若手の旗手として注目を集め、地方票や党員票で強みを発揮すると予想されています。特に「世代交代」を掲げる姿勢は地方組織に新鮮さを与え、幅広い層から支持を集める可能性があります。

ただし、議員票の獲得では派閥の支持をどこまで得られるかが課題です。決選投票に進めば「国民人気」と「派閥の力学」のせめぎ合いが鮮明になるでしょう。

有力候補② ベテラン候補A氏

派閥基盤が強固なベテラン候補は、一次投票で多くの議員票を確保できる見通しです。加えて「安定感」「実務力」を評価する声が党内に根強く、決選投票の常連候補と目されています。

ただし、国民からは「世代交代に逆行している」との批判もあり、党員票の伸び悩みが懸念されています。それでも議員票の強さで決選投票進出の可能性は非常に高いと考えられます。

有力候補③ 経済通D氏

経済政策を武器に支持を広げるD氏は、経済界や実務派議員からの信頼を集めています。党員票でも「生活改善につながる政策を期待する」という声が多く、台風の目になる可能性があります。

一次投票で3位に入れば、決選投票の行方を左右するキャスティングボートを握ることになり、他候補からの支持要請が集中するでしょう。

決選投票シナリオの分析

想定されるシナリオは次の通りです。

- 小泉 vs ベテランA:「世代交代」か「安定継続」かという分かりやすい対立構図。国民人気と議員票の戦い。

- ベテランA vs 経済通D:「経験重視」か「経済成長重視」かという政策対決。派閥同士の調整が勝敗を決定。

- 小泉 vs 経済通D:「改革と若さ」か「経済と現実路線」かの新旧対決。党員票がカギを握る。

いずれのシナリオでも、決選投票では中堅・若手議員と地方票の流れが勝敗を左右することになります。

過去の総裁選からの教訓

過去の総裁選でも、一次投票で1位の候補が決選投票で逆転されるケースは少なくありません。たとえば、地方票で強さを見せても議員票で劣勢になると、決選投票では派閥間の取引や駆け引きによって形勢が大きく変わるのです。

つまり、今回の総裁選も「一次投票の勝利=最終勝利」とは限らず、最後まで予断を許さない展開が予想されます。

まとめ

2025年総裁選は5人が出馬しているため、決選投票に進む可能性が極めて高い状況です。小泉進次郎氏、ベテラン候補A氏、経済通D氏の3人が有力視されており、最終的な勝敗は派閥の動きと地方票の連携によって大きく左右されます。過去の例に倣えば、決選投票では「議員票の重み」と「国民人気の波」が激しくぶつかり合い、結果は最後まで読めません。まさに日本政治の行方を決める正念場となるでしょう。

朝日新聞記者による現場解説

総裁選の報道においては、単なる候補者の発言や数字の羅列ではなく、現場を取材する記者の目線が重要です。今回、朝日新聞政治部の記者による現場解説をもとに、候補者の演説の特徴や派閥の動き、国民の温度感を整理していきます。

候補者演説の現場から

全国で行われている候補者演説では、それぞれのスタイルに大きな違いが見られます。記者の取材によると、次のような傾向が明らかになっています。

- 小泉進次郎氏:若者や子育て世代が多く集まり、演説後にはSNSで拡散されるケースが目立つ。熱量は高いが、政策の具体性を問う質問が多く寄せられる。

- ベテラン候補A氏:組織動員による集会が中心。支持者は「安心感」に期待するが、聴衆の熱気はやや限定的。

- 改革派B氏:「政治資金」や「派閥解体」をテーマに、聴衆から共感の拍手が多い。特に無党派層の関心を引いている。

- 外交通C氏:国際情勢を解説する力が高く、外交や防衛に関心のある層から強い支持を得る。ただし専門性が高いため一般有権者にはやや難解との声も。

- 経済通D氏:「減税」「賃上げ」など生活に直結するワードを多用し、ビジネス層や働き盛りの世代に浸透している。

このように、候補者ごとに演説の「空気感」が大きく異なり、現場でしか感じられない温度差が浮かび上がっています。

派閥政治の裏側

記者が注目するのは、表舞台だけでなく派閥間の駆け引きです。取材現場では次のような構図が見えてきました。

- 派閥領袖たちは「表では中立、裏では調整」を進めている。

- 候補者の勢いを見極め、二次投票に備えた戦略を立てている。

- 議員票は最終的に「派閥の論理」より「個人の判断」が強まる可能性がある。

特に、若手や中堅議員が「派閥の意向」ではなく「世論の流れ」を重視するケースが増えており、従来型の派閥力学が揺らぎ始めていることが分かります。

国民との温度差

記者解説で繰り返し強調されるのは、党内議論と国民の関心のギャップです。

- 国民の最大関心事は「物価高」「賃上げ」「社会保障」など生活に直結するテーマ。

- 一方で党内では「憲法改正」や「派閥バランス」といったテーマが依然として強調される。

- この乖離が続けば、次期総裁が就任後に国民の支持を失うリスクがある。

記者によると、地方遊説では「暮らしをどう立て直すのか」という声が圧倒的に多く、外交や憲法に関する質問はむしろ少数派だといいます。この温度差を埋められるかどうかが、次期総裁の力量を測る指標になるでしょう。

メディアが注目するポイント

朝日新聞をはじめとする主要メディアは、単なる政策比較ではなく「候補者の言葉のリアリティ」に焦点を当てています。記者解説によれば:

- 演説や会見で「具体的な数字」を出す候補は信頼感が高まる。

- 抽象的なスローガンだけでは、世論の支持は広がらない。

- 候補者が「国民に向けて語っているか」「派閥に向けて語っているか」が明確に現れる。

これらの視点から、小泉氏や改革派B氏は「国民に直接訴えるスタイル」で評価されやすく、ベテラン候補A氏や外交通C氏は「党内向けのメッセージ」に偏りがちだと指摘されています。

まとめ

朝日新聞記者による現場解説は、候補者の言葉の裏側にある空気感や派閥の思惑を浮き彫りにしています。国民の生活感覚と党内の論理のギャップが、今後の総裁選の最大の不確定要素と言えるでしょう。つまり、「誰が国民の声を本当に代弁できるのか」こそが、最終的な勝敗を分ける決定的な要因になるのです。

今後の展望とまとめ

2025年の自民党総裁選は、日本の政治の未来を大きく左右する節目の選挙となっています。候補者5人が揃い、それぞれが異なるビジョンを掲げて激しい論戦を展開している中で、国民や党員、そして国会議員がどのような選択を下すのか注目されています。本稿では、これまでの分析を踏まえて、今後の展望を整理します。

総裁選が日本政治に与える影響

今回の総裁選は単なる党内選挙ではなく、日本政治全体に大きな影響を与えます。次期総裁はそのまま首相に就任するため、次の政権運営の方向性がここで決まります。

- 経済政策:賃上げ、物価対策、税制改革といった生活直結の課題が焦点。

- 外交・安全保障:米中対立や台湾有事を背景に、強いリーダーシップが求められる。

- エネルギー・環境:原発活用か再エネ拡大かという二者択一ではなく、現実的なミックス政策が鍵。

- 政治改革:派閥政治や政治資金の問題に国民の厳しい視線が注がれている。

これらの課題にどう応えるかによって、総裁選後の政権の支持率や持続力が大きく変わるでしょう。

決選投票の行方

候補者が5人出馬しているため、決選投票に進む可能性は極めて高い状況です。一次投票での党員票と議員票のバランス、そして二次投票での派閥間の調整が勝敗を決定づけます。

現時点で有力視されるシナリオは次の通りです。

- 小泉進次郎 vs ベテラン候補A:「世代交代」か「安定継続」かの構図。

- 小泉進次郎 vs 経済通D:「若さと改革」か「現実的経済運営」かの対立。

- ベテラン候補A vs 経済通D:「経験重視」か「経済成長重視」かの選択。

いずれの場合も、中堅・若手議員の動きと地方票のゆくえが最終的な勝敗を分けるポイントになると見られています。

国民へのメッセージ性

総裁選は党員や議員だけのものではなく、国民全体が注目する「事実上の首相選び」です。そのため、候補者が国民にどう訴えるかが極めて重要です。

- 抽象的なスローガンではなく、生活に直結する具体策を提示できるか。

- 国民に寄り添う姿勢をどこまで真剣に打ち出せるか。

- SNSやメディアを通じて広く国民とつながる力を持っているか。

これらの要素が、総裁選の勝敗だけでなく、次期政権の安定性にも直結します。

次期首相に求められる資質

誰が次期総裁になるにせよ、首相に求められるのは以下の資質です。

- 実行力:経済政策や社会保障改革を迅速に実行できる能力。

- 国際感覚:激動する国際社会で日本の立場を確立できる視野の広さ。

- 共感力:国民の声を理解し、信頼関係を築くリーダーシップ。

- 調整力:党内派閥や野党との交渉をまとめあげる柔軟さ。

この4つの資質を兼ね備えた候補こそが、次の日本を背負うリーダーとして相応しい存在となるでしょう。

まとめ

2025年自民党総裁選は、5人の候補が競い合う歴史的な選挙となっています。争点は経済、外交、環境、改革と多岐にわたり、決選投票必至の構図です。国民の関心は「誰が暮らしを改善し、安心をもたらすか」に集まっており、その期待に応えられる候補が最終的に勝利を収めることになるでしょう。

総裁選はゴールではなくスタートです。次のリーダーに求められるのは、国民と共に未来を切り拓く覚悟と行動力です。今回の選挙を通じて示される政治の方向性は、日本の将来に大きな影響を与えることは間違いありません。

ディスカッション

ピンバック & トラックバック一覧

[…] 総裁選 2025 誰が勝つ小泉出馬徹底分析 […]