石破茂の後継は誰?「ポスト石破」を巡る有力候補と今後のシナリオ分析

ポスト石破とは何か?自民党政治の新たなキーワード

「ポスト〇〇」という言葉は、日本政治において繰り返し使われてきたフレーズです。過去には「ポスト小泉」「ポスト安倍」といった表現が、政権交代や総裁選の局面で大きく報じられました。そして現在、注目されているのが「ポスト石破」です。

では、この「ポスト石破」とは一体何を意味するのでしょうか。単に石破茂氏の後継者を指す言葉ではありません。むしろ、自民党内において石破氏が築いた政治スタンス・支持層・影響力を引き継ぐ人物や潮流を総称して「ポスト石破」と呼ぶのが正しい理解です。

なぜ「ポスト石破」が注目されるのか

石破茂氏は、自民党の中で「異端」とも評されながらも、一貫して政策論争を重視し、地方の支持を基盤として存在感を発揮してきました。総裁選では常に党員票での強さを見せつけ、党本部中心の派閥政治に一石を投じてきた存在です。

しかし、石破氏自身が総裁や首相の座に就く可能性は年々薄れているとも言われています。高齢化や派閥力の衰退がその理由です。だからこそ今、永田町やメディアの間で「ポスト石破」という言葉が注目を集めているのです。

「ポスト石破」は後継者だけではない

「ポスト石破」という言葉を考えるとき、単純に石破氏の後継者を想定するだけでは狭すぎます。石破氏の政策姿勢(防衛政策、地方重視、農業問題への関心など)を受け継ぐ議員、あるいは党内主流派に抗しながらも支持を得る姿勢を示す若手議員も含まれるのです。

つまり「ポスト石破」は、一人の政治家の名前ではなく、自民党内における一つの潮流や象徴的なポジションを表す概念だといえるでしょう。

この記事で解説する内容

本記事では、この「ポスト石破」というテーマについて以下の流れで解説していきます。

- 石破茂氏の政治的立ち位置と評価

- 石破氏が築いてきた支持基盤と潮流

- ポスト石破の有力候補(ベテラン編・若手編)

- 派閥力学の変化と今後の展望

- 総裁選・政権運営に与える影響

こうした視点から分析することで、単なる政治ゴシップではなく、自民党内の今後の権力構造や日本政治の行方を展望できるでしょう。

次の章では、まず石破茂氏自身の政治的立ち位置と評価について整理していきます。

石破茂氏の政治的立ち位置と評価

「ポスト石破」を語る上で欠かせないのが、まず石破茂氏自身の政治的立ち位置です。彼は1986年に衆議院議員に初当選して以来、農林水産大臣、防衛大臣、幹事長などを歴任し、長年にわたって自民党内で存在感を発揮してきました。しかしそのスタンスは、常に党内主流とは一線を画してきたのが特徴です。

派閥に属さない「独立派」的な立場

自民党といえば派閥政治が色濃い印象を持たれがちですが、石破氏はその枠に完全には収まりませんでした。もともと田中派系統から出発したものの、その後は一匹狼的な政治スタイルを貫き、特定の派閥に依存することなく活動してきたのです。

この「独立派」的な立場が、党内での孤立を招く一方で、国民や地方党員からの支持につながってきました。

政策論争を重視する「政策通」

石破氏の評価を語るうえで最も重要なのは、その圧倒的な政策通ぶりです。特に防衛や安全保障、農業政策に関しては豊富な知識を持ち、論理的かつ具体的な提案を示すことで「言葉に説得力がある政治家」として国民からも支持を集めました。

テレビ討論などでも、石破氏のわかりやすい説明は他の政治家と一線を画し、専門家からも評価されてきました。

党内での評価と「異端児」イメージ

その一方で、自民党内では「異端児」というレッテルを貼られることも少なくありませんでした。特に安倍政権時代には、党内での対立構造が鮮明となり、総裁選では常に安倍派や菅派との真っ向勝負を強いられてきました。

ただし、そうした立場であっても地方党員票では常に強さを見せてきたことが注目されます。これは石破氏が「中央の論理」ではなく「地方の声」を代弁する政治家として評価されてきた証拠です。

国民からの人気とメディアでの存在感

石破氏は、自民党議員の中では比較的メディア露出が多く、国民からの知名度も高い政治家です。特に2012年の自民党総裁選では、党員票で大きくリードし、安倍晋三氏と接戦を演じたことは記憶に新しいでしょう。

この結果は、「永田町では劣勢でも、国民からの支持は強い」という彼の特徴を如実に示しています。政治家としての誠実さや実直さが評価される一方、党内での派閥工作に不器用だったことが首相就任の壁となってきました。

石破氏の政治スタンスが持つ意味

まとめると、石破茂氏の政治的立ち位置は以下のように整理できます。

- 派閥に属さず独立性を保つ姿勢

- 防衛・農業などでの政策通としての評価

- 地方党員票での強さと国民人気

- 党内では異端視され、主流派との対立が多い

こうした特徴は、単なる「一議員」としての評価を超え、自民党全体の権力構造に影響を与える要素となってきました。特に総裁選において、石破氏が出馬するか否かは党内のパワーバランスに直結する問題であり、主流派にとっては常に「警戒すべき存在」とされてきたのです。

「ポスト石破」を考える前提として

「ポスト石破」とは、この独自の政治的立ち位置と評価を引き継ぐ存在を指します。つまり、派閥に依存せず、政策重視で地方や国民から支持を集められる政治家が「ポスト石破」の条件となるのです。

次の章では、石破氏が築いてきた政治潮流や支持基盤について詳しく掘り下げ、「ポスト石破」が生まれる土壌を明らかにしていきます。

石破氏が築いた政治潮流と影響力

石破茂氏が自民党内で「異端」と呼ばれながらも長年にわたり存在感を保ってきた理由は、単に個人の資質だけではありません。彼が積み重ねてきた政策的姿勢や地方への訴求力、そして国民世論との共鳴が、ひとつの政治潮流を形成してきたからです。この潮流こそが「ポスト石破」を考える上での基盤となります。

地方重視の姿勢と支持基盤

石破氏の特徴のひとつは、中央政治の論理よりも地方の声を優先する姿勢です。総裁選において彼が強い支持を得てきたのは、まさに地方党員票でした。

これは、都市部の大議員数を背景にした派閥力学とは異なるベクトルで、自民党の「地方組織」や「地域の保守層」に根ざした支持を集めてきたことを意味します。地方経済や農業問題への取り組みは、その象徴的なテーマです。

防衛・安全保障政策での存在感

石破氏は防衛庁長官、防衛大臣を歴任し、日本の安全保障政策に大きな足跡を残しました。自衛隊や防衛産業に関する知識は群を抜いており、与党内外から「防衛の専門家」として一目置かれてきました。

この専門性は、国民からも「安心して任せられる政治家」という評価につながり、特に国際情勢が不安定化する時期にはその存在感が増してきました。

政策論争文化の象徴

自民党内での討論文化は、派閥政治や人事によって支配されることが多いのが現実です。しかし石破氏は、派閥の論理よりも政策論争そのものを重視する姿勢を貫いてきました。

テレビ討論や記者会見でも具体的な数字やデータを示し、論理的に政策を語る姿は、国民に「わかりやすい政治家」という印象を与え、政治不信が広がる時代において希少な存在となってきました。

「反主流派」としての象徴性

石破氏は長らく党内主流派との距離を取り、しばしば「反主流派」の象徴的存在として扱われてきました。特に安倍政権下では、安倍晋三氏やその周辺の強固な権力基盤に対抗し得る唯一の存在と見られた時期もあります。

この立ち位置は、党内での孤立を生む一方で、国民や地方議員にとっては「自民党の中にも異なる声がある」という安心感を与えてきました。

国民人気とメディアでの発信力

石破氏は、メディアとの関係構築にも長けており、テレビ番組や新聞インタビューで発信を続けてきました。その発言は派手さよりも論理性を重視し、政治に詳しくない層にも「説得力がある」と評価されてきました。

とりわけ政治への関心が薄い層や無党派層にも届くメッセージ力を持っており、これは他の自民党有力政治家にはあまり見られない特徴です。

石破氏が残した「政治文化」

石破茂氏が築いたものは、一人の政治家の業績にとどまりません。それは、以下のような政治文化として自民党に残されています。

- 地方党員票を重視する選挙戦略

- 防衛・農業など特定政策分野での専門性

- 派閥より政策論争を優先する姿勢

- 国民目線で語る政治スタイル

これらは、自民党の中で必ずしも多数派ではありませんが、一定の共感を呼び続けており、次世代の政治家にも影響を与えています。つまり「ポスト石破」とは、単なる後継者探しではなく、こうした政治文化を引き継ぐ存在を指すのです。

次につながる「ポスト石破」の条件

このように石破氏が築いた潮流と影響力を整理すると、次に「ポスト石破」と呼ばれる人物に必要なのは以下の条件だといえるでしょう。

- 地方や無党派層への支持を広げられる力

- 特定の政策分野における明確な専門性

- 派閥の論理よりも政策論争を重視する姿勢

- メディアを通じた国民への発信力

次の章では、こうした条件を踏まえ、実際に「ポスト石破」と目される有力候補(ベテラン編)を具体的に紹介していきます。

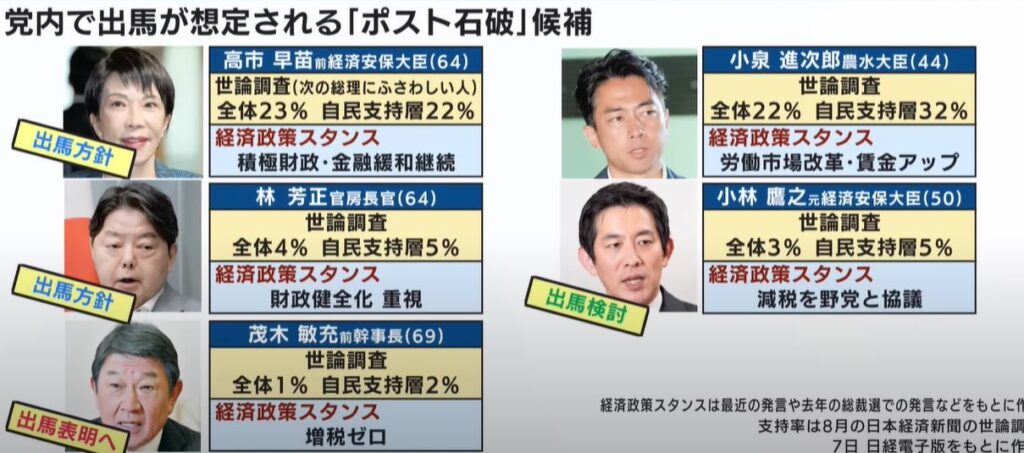

ポスト石破の有力候補(ベテラン編)

石破茂氏が築いてきた地方重視・政策論争型の政治文化を引き継ぐ存在として、まず注目されるのが自民党内のベテラン政治家たちです。彼らは長年の経験と派閥内での影響力を背景に、「ポスト石破」の有力候補として名前が挙がっています。ここでは、特に注目される人物をピックアップし、それぞれの強みと課題を分析します。

岸田文雄(宏池会・岸田派)

岸田文雄前首相は、穏健で政策論争を重視する姿勢から「石破的」な資質を持つといわれます。宏池会はもともと政策集団として知られ、派閥政治の中でも比較的理性的で協調的なカラーを持っています。

岸田氏は首相経験者として実績を積み、外交・安全保障分野でも一定の評価を得ています。特に石破氏が重視してきた防衛政策や地方重視の姿勢と重なる部分もあり、彼の政治スタンスは「ポスト石破」の延長線上にあるといえるでしょう。

ただし、岸田氏は党内派閥政治の枠組みを活用してきた典型的な政治家であり、石破氏の「一匹狼的」な独立性とは対照的です。そのため、完全に「ポスト石破」とは言いがたい一方、「石破的要素を一部引き継ぐベテラン」として位置づけられる存在です。

麻生派からの候補:ベテラン政治家の厚み

麻生派(志公会)は、自民党内でも影響力のある大派閥の一つです。この派閥には多くのベテラン政治家が所属しており、政権中枢での経験も豊富です。

その中で「ポスト石破」として名前が挙がるのが、河野太郎氏を支えるベテラン層です。麻生派のベテランは、地方選挙の地盤を持ちつつ政策論争にも強みを持つケースが多く、石破氏のスタイルと部分的に重なります。

ただし麻生派は、派閥の結束を重視する伝統的なスタイルであり、石破氏が掲げてきた「独立性」や「反主流派」というイメージとは異なる側面があります。そのため、麻生派の候補者が「ポスト石破」になるには、派閥の枠を超えて政策論争型の姿勢を前面に出せるかどうかが鍵となるでしょう。

二階派のネットワーク力

二階俊博氏率いる二階派は、地方組織に強いネットワークを持つことで知られています。この点は地方党員票で強さを見せる石破氏のスタイルと共通します。

特に地方自治体とのパイプや、農業・観光など地域経済に関わる政策への取り組みは、石破氏の「地方重視の政治」と共鳴する部分が多いといえます。

ただし二階派は、政策論争よりも選挙戦術や組織力で影響力を発揮してきた派閥です。そのため、政策通としての石破氏のスタンスをそのまま引き継ぐとは言い難い面があります。

「ポスト石破」として二階派の政治家が台頭するには、組織力に加え国民目線で政策を語る力が求められるでしょう。

ベテラン候補の強みと課題

ベテラン政治家が「ポスト石破」として注目されるのは、次のような理由によります。

- 長年の経験と政策知識を持っている

- 地方に根ざした選挙基盤を持つ

- 派閥内外でのネットワークが広い

一方で課題も存在します。

- 石破氏の「独立性」や「異端児的」なイメージと対照的である

- 派閥政治の中に埋没するリスクがある

- 若手・無党派層へのアピール力に欠ける

ベテラン候補の位置づけ

総じて、ベテラン政治家たちは「石破的要素」を部分的に受け継ぐ可能性はあるものの、完全な「ポスト石破」にはなりにくいという評価が妥当です。ただし、政権運営や総裁選においては、彼らの経験と影響力が無視できない要素であり、「ポスト石破」の名を冠する候補者を支える存在として重要な役割を果たすでしょう。

次の章では、より注目を集める若手・中堅の有力候補について掘り下げ、「ポスト石破」を担う可能性を探っていきます。

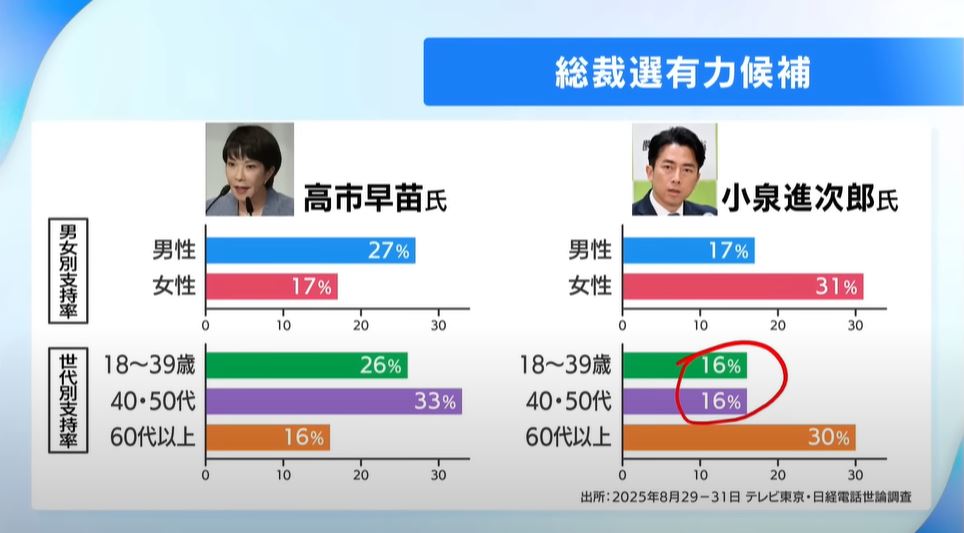

ポスト石破の有力候補(若手・中堅編)

「ポスト石破」を語る上で、最も注目されるのは若手・中堅の政治家たちです。彼らは既存の派閥政治から距離を取りつつ、国民との直接的なコミュニケーションを重視し、時に「異端」とも見られる姿勢を示しています。これは石破茂氏の政治スタイルと共通する部分が多く、将来の自民党の中で「ポスト石破」として台頭する可能性が高い層です。

河野太郎:改革派としての存在感

河野太郎氏は「ポスト石破」の筆頭候補としてしばしば名前が挙がります。彼は行政改革やデジタル政策に強いこだわりを見せ、国民への発信力も非常に高い政治家です。

特にSNSを駆使した情報発信は、若年層や無党派層に強い影響力を持ち、これは石破氏が持つ「国民目線の政治スタイル」と共鳴しています。

また、河野氏は派閥の論理にとらわれず、時に麻生派や党主流派と距離を置く姿勢を見せてきました。この点も「独立性」を重視する石破氏のスタイルに近いといえるでしょう。

一方で、強い発信力が時に党内での摩擦を生むこともあり、石破氏同様に「孤立化のリスク」を抱えている点が課題です。

小泉進次郎:世代交代の象徴

小泉進次郎氏もまた、「ポスト石破」の候補として注目される存在です。彼は自民党の中でも特に国民人気が高く、若い世代や無党派層に強く訴求できる数少ない政治家の一人です。

小泉氏の強みは、既存の派閥構造にとらわれず、「次世代政治家」としての象徴性を持つ点にあります。特に環境政策や社会改革への発言は、従来の自民党政治家には見られない斬新さがあります。

ただし、小泉氏は政策論争における具体性の不足を指摘されることも少なくありません。石破氏のように緻密な政策論を展開するタイプではないため、今後「ポスト石破」としての評価を得るには、より明確な政策力を示す必要があるでしょう。

世代交代を担う中堅議員たち

「ポスト石破」を担う可能性は、河野太郎氏や小泉進次郎氏といった有名政治家だけに限りません。自民党には、次世代を担う中堅議員の中にも石破的な要素を持つ人材が存在しています。

彼らは地方選挙区で強い支持を持ち、無派閥で活動するケースが多く、石破氏が築いた「地方からの信頼を基盤とする政治スタイル」を自然に引き継いでいます。

若手・中堅候補に共通する強み

若手・中堅の「ポスト石破」候補に共通する特徴は以下の通りです。

- SNSやメディアを駆使した発信力

- 派閥に依存しない独立性

- 無党派層や若年層からの支持

- 新しい政策テーマへの柔軟な取り組み

これらは、石破氏が示してきた「政策重視・地方重視」の姿勢と重なりつつ、より現代的な手法で表現されている点が特徴です。

若手・中堅候補の課題

一方で、彼らには以下のような課題も存在します。

- 党内での実績や経験不足

- 政策の具体性や実行力に対する疑問

- 主流派との対立による孤立リスク

つまり、国民人気や発信力では石破氏を継承し得るものの、実務面での信頼をどう構築していくかが大きな課題となります。

若手・中堅が担う「ポスト石破」の未来

総じて、若手・中堅政治家は「新しい時代の石破」として注目される可能性を秘めています。石破氏が体現してきた「国民との対話」「政策論争」「地方重視」を、現代的な方法で継承し、自民党の未来を担う存在となり得るのです。

次の章では、「ポスト石破」をめぐる派閥力学と駆け引きについて掘り下げ、永田町の現実政治の中でどのような展開が予測されるのかを分析していきます。

派閥力学と「ポスト石破」をめぐる駆け引き

自民党政治を語るうえで欠かせないのが派閥力学です。総裁選や人事の裏側では常に派閥間の駆け引きが存在し、政治家個人の資質や人気よりも派閥の意向が優先されることもしばしばあります。

しかし石破茂氏は、こうした派閥力学から距離を置きながらも存在感を保ってきました。そのため「ポスト石破」をめぐる動きは、派閥政治の構造に大きな影響を与える可能性があります。

派閥の弱体化と個人政治家の台頭

近年の自民党では、かつてほどの派閥支配力が弱まっています。かつての「金権政治」と結びついた派閥運営は国民の支持を失い、透明性を求める時代の流れの中で影響力を縮小させています。

その一方で、SNSやメディアを通じて個人が直接支持を集める政治スタイルが広がっており、これは石破氏やその「ポスト」とされる候補者たちに有利に働く可能性があります。

主流派と反主流派の対立構図

自民党内では常に「主流派」と「反主流派」の対立が存在します。石破氏は長年にわたり反主流派の象徴とされ、安倍政権や菅政権の時代にはその構図が鮮明でした。

「ポスト石破」も同様に、主流派に挑む立場から注目される可能性が高く、今後の総裁選では反主流派の結集軸として機能するかもしれません。

派閥の支持を得られるかが分岐点

ただし、いかに国民的人気を持つ政治家であっても、派閥の支持を得られなければ総裁選で勝ち抜くのは困難です。石破氏自身が過去に何度も示したように、党員票では勝っても国会議員票で敗れるケースが続きました。

つまり「ポスト石破」を目指す候補者も、独立性を保ちつつ派閥とのバランスをどう取るかが大きな課題となります。

地方組織と派閥のせめぎ合い

石破氏が強みとしてきたのは地方組織からの支持でした。地方党員票は総裁選での勝敗を大きく左右する要素であり、派閥の力を抑える存在として機能します。

「ポスト石破」として台頭する候補者が現れた場合、派閥がいかに地方組織を取り込むか、あるいは候補者が地方票をどこまで固められるかが重要になります。

世代交代と派閥再編の可能性

現在の自民党では世代交代が進んでおり、ベテラン派閥の影響力は徐々に低下しています。

この流れの中で「ポスト石破」が若手・中堅から現れれば、派閥再編の引き金になる可能性もあります。

特に河野太郎氏や小泉進次郎氏のように、既存派閥にとらわれない政治家が中心となれば、従来の派閥構造は大きく揺らぐことになるでしょう。

メディアと世論の影響力

派閥力学に加え、無視できないのがメディアと世論の影響です。石破氏はテレビ討論や新聞での発言を通じて国民に支持を広げてきました。「ポスト石破」もまた、メディア露出やSNS戦略を通じて党内外での存在感を高める必要があります。

世論の後押しがあれば、派閥に属さない候補でも総裁選で台風の目となることが可能です。

派閥力学から見た「ポスト石破」の条件

派閥政治の現実を踏まえると、「ポスト石破」が成功するためには以下の条件が求められます。

- 国民的人気を維持しつつ派閥との一定の協調を図ること

- 地方組織から強固な支持を得ること

- 主流派と対立しつつも孤立を避ける戦略を持つこと

- メディアとSNSを駆使して世論を味方につけること

派閥と「ポスト石破」のせめぎ合いの行方

今後の自民党政治において、「ポスト石破」をめぐる派閥との駆け引きは大きな焦点となるでしょう。派閥が候補者を支えるのか、候補者が派閥を超えて独自の勢力を築くのか。

いずれにしても、派閥力学が消え去ることはなく、「ポスト石破」はその中でどのようにポジションを確立するかが試されるのです。

次の章では、この派閥力学を踏まえつつ、実際に「ポスト石破」がどのようなシナリオで浮上するのか、自民党内の将来予測を具体的に解説していきます。

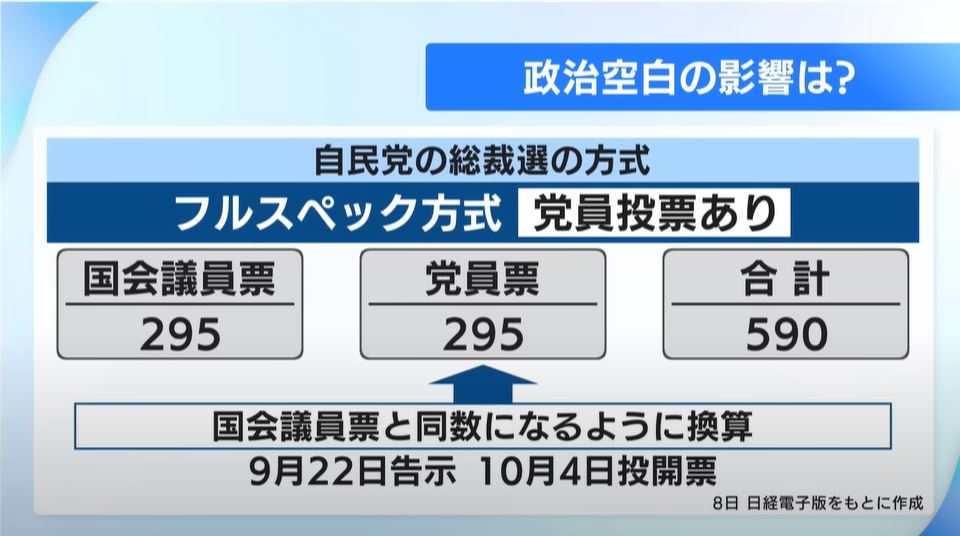

今後の自民党内でのシナリオ予測

「ポスト石破」をめぐる議論は単なる人事の話題にとどまりません。自民党の権力構造や政権運営に直結する問題であり、日本政治全体の未来を左右する可能性があります。ここでは、今後の自民党内で考えられるシナリオを複数の角度から展望していきます。

シナリオ1:ベテラン政治家による安定継承型

まず考えられるのは、岸田文雄氏や麻生派・二階派のベテラン政治家が「ポスト石破」として位置づけられるケースです。

この場合、石破氏が示してきた地方重視や政策論争型の姿勢が部分的に継承されつつも、実際には派閥バランスを重視した安定的な政権運営が優先されるでしょう。

このシナリオのメリットは、党内対立が最小限に抑えられる点です。しかし一方で、石破氏が支持されてきた「独立性」「国民目線」といった要素が希薄化するリスクがあります。

シナリオ2:若手・中堅による改革型

次に考えられるのは、河野太郎氏や小泉進次郎氏といった若手・中堅の台頭です。この場合、「ポスト石破」は世代交代の旗印として機能し、派閥依存からの脱却やデジタル・環境など新しい政策課題を前面に掲げる動きが強まります。

このシナリオのメリットは、国民からの期待感を高めやすく、特に若年層や無党派層に支持を広げやすい点です。

しかし一方で、政策の具体性や党内での経験不足が課題となり、政権運営の安定性に不安が残る可能性があります。

シナリオ3:派閥再編による混合型

三つ目のシナリオは、派閥再編を伴う混合型です。石破氏が築いてきた地方基盤を引き継ぐ候補が現れ、同時に派閥の支持も取り込みながら新しい勢力を形成するパターンです。

このケースでは、「石破的要素」と「派閥力学」が融合することで、従来の枠を超えた新たなリーダー像が登場する可能性があります。

たとえば、河野太郎氏がベテランの支持を得て派閥横断的に勢力を構築するような展開が考えられます。

シナリオ4:石破氏本人の再浮上

見逃せないのが、石破茂氏本人が再び表舞台に立つ可能性です。高齢化や過去の総裁選での敗北を理由に「終わった政治家」と見る向きもありますが、国民的人気と地方組織での支持は依然として健在です。

もし党内の主流派が弱体化し、地方の声がより重視される状況になれば、石破氏が再浮上するシナリオも完全には否定できません。

シナリオ別の比較表

| シナリオ | 主な担い手 | メリット | 課題 |

|---|---|---|---|

| ベテラン継承型 | 岸田文雄、麻生派・二階派のベテラン | 党内の安定、経験豊富 | 独立性や国民人気の欠如 |

| 若手・中堅改革型 | 河野太郎、小泉進次郎 | 国民人気、世代交代の象徴 | 政策具体性の不足、経験不足 |

| 派閥再編混合型 | 河野太郎+ベテラン勢力 | 新しい勢力の誕生、バランス型 | 派閥間調整の難航リスク |

| 石破氏本人再浮上 | 石破茂 | 地方票の強さ、国民的人気 | 年齢、党内孤立 |

総裁選と政権運営への影響

これらのシナリオは、単に自民党内の問題にとどまらず、総裁選や政権運営に直結します。とりわけ「若手・中堅改革型」が実現すれば、国民の政治への関心を高め、無党派層の投票行動にも影響を与えるでしょう。

一方で「ベテラン継承型」や「派閥再編混合型」は、安定性を確保する代わりに新鮮味に欠けるため、政権支持率が伸び悩む可能性があります。

次章への展望

以上のように、「ポスト石破」をめぐる未来は複数のシナリオが想定されます。最終的にどの方向に進むかは、世論の動向・派閥間の調整・地方組織の影響力という三要素によって決まるでしょう。

次の章では、こうしたシナリオを踏まえて最終的に「ポスト石破」は誰になるのかを展望していきます。

まとめと展望:「ポスト石破」は誰になるのか

ここまで「ポスト石破」をテーマに、自民党内のベテラン・若手・派閥力学、そして将来のシナリオを多角的に分析してきました。最終的に「ポスト石破」とは単なる後継者を指すのではなく、石破茂氏が築いてきた政治文化を引き継ぐ存在であることが明らかになりました。

石破茂氏が残した政治文化

石破氏の最大の特徴は、政策論争を重視し、地方や国民に寄り添う姿勢でした。派閥に依存せず、独立性を保ちながら国民に直接訴えかけるスタイルは、現代政治において稀有な存在です。

この姿勢は、党内では孤立を招きやすい一方、国民からの信頼を獲得する要因となりました。「ポスト石破」を考えるうえでは、この「異端」かつ「誠実」なスタイルをどれだけ引き継げるかが重要です。

有力候補の整理

これまでの分析を踏まえ、「ポスト石破」の候補を整理すると以下のようになります。

- ベテラン層:岸田文雄氏や麻生派・二階派の重鎮 → 安定感はあるが、独立性に欠ける

- 若手・中堅層:河野太郎氏、小泉進次郎氏 → 発信力と国民人気はあるが、経験不足が課題

- 派閥再編型:新しい勢力を形成する可能性 → バランス感覚が求められる

- 石破氏本人:再浮上の可能性もゼロではない → 地方票の強さが鍵

誰が最も「ポスト石破」に近いか

現時点で最も「ポスト石破」に近い存在といえるのは、河野太郎氏です。彼は派閥の論理にとらわれず、国民との直接的な対話を重視する点で石破氏のスタイルを継承しています。

さらに、SNSを駆使した情報発信力は、石破氏が得意とした「わかりやすい政治」を現代的に進化させたものだといえるでしょう。

一方で小泉進次郎氏も、世代交代の象徴として「ポスト石破」としての可能性を秘めています。彼の国民人気は圧倒的であり、若年層を中心に政治参加を促す存在となり得ます。ただし、政策力の強化が不可欠です。

派閥と世論の狭間で

「ポスト石破」が真に台頭するためには、派閥力学と世論の両立が不可欠です。石破氏本人が直面してきた課題は、派閥の支持を得られずに敗れるというパターンでした。

後継候補たちは同じ轍を踏まないためにも、世論を背景に派閥を動かす戦略が必要となります。

今後の展望

今後の自民党政治において「ポスト石破」が果たす役割は大きく分けて二つあります。

- 党内主流派に対抗するチェック機能

- 国民との距離を縮める橋渡し役

石破氏が果たしてきたこれらの役割を継承することで、自民党はより開かれた政党へと進化できる可能性があります。逆に、「ポスト石破」が不在となれば、党内は再び閉鎖的な派閥政治に逆戻りするリスクもあるでしょう。

結論:「ポスト石破」は単なる一人ではない

最終的に、「ポスト石破」を一人の政治家に限定するのは難しいかもしれません。むしろ、複数の候補者が石破的要素を分担しながら次世代政治を形成していくというのが現実的な展望です。

河野太郎氏が「発信力」、小泉進次郎氏が「象徴性」、岸田文雄氏が「安定感」を担うといった形で、それぞれが石破氏の政治文化を継承し、日本政治の未来を支えていくのではないでしょうか。

「ポスト石破」という言葉は、単なる政治家の後継者探しではなく、自民党がどの方向に進むのかを示す鏡なのです。

ディスカッション

コメント一覧

まだ、コメントがありません