自民党総裁選 徹底解説!小泉進次郎のステマ問題が続々と。神奈川支部826人離党処理疑惑

第1部:背景と現状整理

2025年、自民党総裁選は日本の政治にとって極めて重要な局面を迎えています。政権与党のトップを決める総裁選は、事実上次の首相を選ぶ選挙でもあり、その過程での一つひとつの動きが国民やメディアの注目を集めます。

今回大きな話題となっているのが、小泉進次郎氏の地元・神奈川県連支部で発覚した「大量離党問題」です。報道によれば、同支部では約800人、具体的には826人もの党員が“勝手に離党”扱いされたとされています。総裁選における党員票の重みを考えると、この人数は決して小さくありません。

自民党総裁選の仕組み

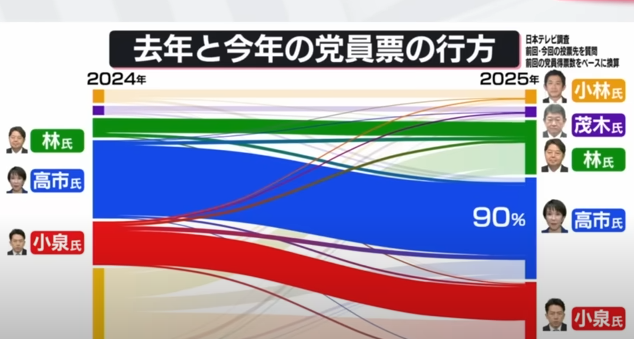

自民党総裁選は、国会議員票と党員票で決まります。とりわけ党員票は、各都道府県の支部を通じて党員が投票権を持つ仕組みになっており、基盤の強さを測る重要な指標です。神奈川支部は党員数も多く、影響力の大きい地域のひとつであり、その票の動きは候補者の命運を左右します。

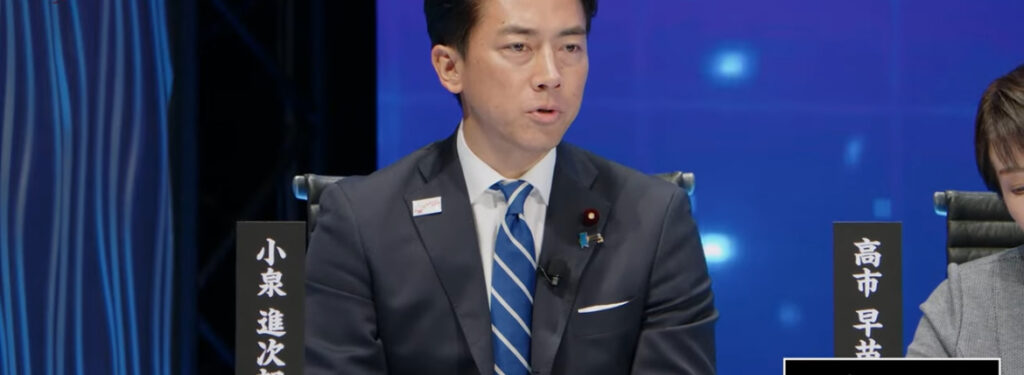

小泉進次郎氏の立場

小泉進次郎氏は、元首相・小泉純一郎氏の子息として注目を集め、これまで環境大臣や党の要職を務めてきました。その若さと発信力から“将来の総裁候補”と目される一方、政策運営や発言に対しては賛否が分かれています。今回の総裁選においても「出馬するのか」「どの候補を支援するのか」といった点が注目されていました。

神奈川支部の特殊性

神奈川県は都市部と郊外を併せ持ち、多様な支持基盤を抱える地域です。小泉氏はこの地域で強い支持を得てきましたが、同時に他の有力候補の支持者も存在しており、支部内の党員構成は一枚岩とは言えません。そうした状況で突然「826人もの離党」が発表されたことは、単なる事務手続きでは説明できない“政治的な謎”を感じさせます。

問題が注目される理由

今回の件が大きく報じられた背景には、以下のような理由があります。

- 党員票の重み: 総裁選の結果に直結するため、党員数の増減は重大な意味を持つ。

- 透明性の欠如: 離党処理が党員本人の意思に基づかない可能性が指摘されている。

- 政治的動機の疑惑: 特定候補に有利・不利に働くよう操作されたのではないかとの見方。

本記事の目的

この記事では、この「神奈川支部からの800人離党問題」を多角的に検証します。まずは疑惑の報道内容を整理し、その後、自民党の党規や法制度との関係、関係者の証言、そして政治的背景について分析していきます。さらに過去の類似事例や、今後の総裁選への影響についても触れることで、この問題の本質を明らかにしていきます。

第2部:離党疑惑の報道と内容

2025年、自民党総裁選を前にして世間を驚かせたのが「神奈川支部で約800人もの党員が突如として離党扱いとなった」という報道でした。具体的には、党員名簿の訂正という形で826人の党員が“勝手に”離党処理されたとされ、その事実が一部のメディアを通じて明らかになりました。

報道の経緯

最初にこの問題を取り上げたのは、2025年9月中旬に行われた自民党総裁選に関する取材報道です。党本部が発表した神奈川県連の党員数に「大幅な減少」が確認され、記者からの追及によって離党処理の存在が浮かび上がりました。

その後、地元紙や全国紙が相次いで取り上げ、テレビ番組やネットメディアでも「小泉進次郎氏の地元で何が起きているのか」という疑問が広がりました。SNS上では「不正選挙ではないか」「小泉支部のガバナンスに問題がある」といった批判の声も見られ、世論の関心は一気に高まったのです。

離党処理の実態

報道によれば、問題となったのは神奈川県第11選挙区支部(小泉進次郎氏の地盤)です。ここでは2024年末時点で数千人規模の党員が登録されていましたが、2025年総裁選を前に突然として826人分の党員が名簿から削除されていました。

重要なのは、この826人のうち多くが自ら離党を申し出た事実が確認されていないという点です。通常、党員が離党するには「離党届」を提出する必要があり、支部が一方的に処理することはできません。しかし、このケースでは「住所不明」「連絡不能」といった理由で一括処理が行われたと説明されているのです。

関係者の見解

この件について支部関係者は「事務手続きの一環であり、不正ではない」と説明しています。特に、支部長代理や事務局は「党本部の指示に従って整理しただけ」と主張。しかし一方で、地元の党員からは「自分は離党届を出していないのに、名簿から名前が消えていた」という証言が出ています。

さらに一部メディアの調査によれば、削除された党員の中には他候補を支持すると見られていた層も含まれており、「政治的な意図があったのではないか」という疑念が強まっています。

問題の核心

この問題が「ただの名簿整理」ではなく「離党疑惑」として大きく扱われる理由は次の通りです。

- 本人意思の確認不足: 本人が離党を望んでいないのに処理された可能性が高い。

- 総裁選直前のタイミング: 党員票に直結する選挙前に大量処理が行われた点。

- 政治的な影響力: 826票という数は総裁選の結果を左右し得る規模。

- 説明の不十分さ: 支部の発表と党員の証言に食い違いがある。

メディアと世論の反応

このニュースは瞬く間に全国へ拡散しました。大手新聞社は「小泉支部で大量離党」「総裁選を揺るがす不透明な処理」といった見出しを掲げ、テレビのワイドショーでも連日取り上げられました。

SNS上では「これは党員票操作ではないか」「公職選挙法違反に匹敵するのでは」といった批判的な意見が拡散され、オンライン署名活動まで行われています。中には「政権与党の内部選挙でこれでは、国政選挙も信用できない」といった政治不信につながる声も見られました。

次に注目すべき点

この離党疑惑の真相を明らかにするには、以下の点が焦点となります。

- 党本部はこの処理をどこまで把握していたのか

- 離党届が存在するのか、それとも支部判断による一括処理か

- 処理された党員の属性や支持候補の傾向

- 今回の処理が総裁選の公正性に与える影響

次章では、この「離党処理」が自民党の規程や法制度に照らして適切だったのかを検証していきます。制度的な仕組みを理解することで、この問題の異常さがより浮き彫りになるでしょう。

第3部:離党手続きのプロセスと法・党規則

「神奈川支部からの800人離党問題」を理解するためには、まず自民党における党員登録や離党手続きのルールを明確にする必要があります。党員の増減は単なる名簿整理ではなく、総裁選における票数の公平性に直結するため、制度の透明性が問われる重要な論点です。

自民党の党員制度

自民党には大きく分けて「党員」と「家族党員」が存在します。党員は年会費を納め、党の活動に参加できる権利を持ちます。また、総裁選においては党員投票権を有しており、地域支部を通じて投票する仕組みとなっています。

党員登録の条件は明確で、以下の要件を満たす必要があります。

- 日本国籍を有する満18歳以上の者

- 党費を納入していること

- 自民党の綱領に賛同していること

つまり、党員票を持つためには毎年継続して党費を支払う必要があり、支払いが滞った場合には自動的に資格が失効する仕組みとなっています。

離党手続きの基本

自民党の党員が離党する場合、原則として本人による「離党届」の提出が必要です。この書面は所属支部を通じて受理され、党本部に報告されます。つまり、本人の意思確認なしに一方的な離党処理は認められていません。

ただし例外的に、以下のケースでは支部側の判断で整理されることがあります。

- 党費未納が一定期間続いた場合

- 所在不明で連絡が取れない場合

- 党の名誉を著しく傷つける行為を行った場合(除名処分)

このうち最も一般的なのは「党費未納」です。2年以上連続で党費を納めなかった党員は自動的に資格を失います。しかし、それでも通常は本人確認や督促が行われるのが慣例です。

公職選挙法との関係

自民党総裁選は党内選挙であり、直接的に公職選挙法の規制対象ではありません。しかし、党員の登録や投票権が公正に扱われない場合、事実上「不正選挙」と同様の問題を引き起こすことになります。特に、党員票は次期首相を決める重みを持つため、実質的には国政選挙並みの影響力があるのです。

今回のケースの問題点

今回の「826人離党処理」には、規定上いくつかの重大な疑問があります。

- 本人意思の不確認: 複数の党員が「離党届を出していない」と証言しており、本人確認手続きが省略されている。

- 党費納入状況の不透明さ: 処理対象者の中には、実際には党費を納入していた人も含まれていたとの報道がある。

- 一括処理の不自然さ: 通常は数人単位での整理が行われるが、826人という規模は極めて異例。

- 総裁選直前のタイミング: 選挙結果に直結する時期に処理されたことで「選挙操作」の疑念を生んでいる。

制度的観点からの評価

自民党の党規に基づけば、今回の処理は「党費未納や所在不明者の整理」という建前を取っていたとしても、実際に党員の意思確認を欠いていた可能性が高いと考えられます。つまり、形式的にはルール内に収めていても、実態としては党員権利の侵害とみなされる余地があるのです。

今後の焦点

この問題を制度的に検証する際の焦点は以下の3点です。

- 削除対象となった826人の党費納入履歴の有無

- 離党届の存在、あるいは本人確認を行った証拠の有無

- 支部がこの処理を党本部にどのように報告したか

これらが明らかになれば、「制度上の整理」なのか「政治的な操作」なのかが見えてきます。次章では、この件に関する関係者の証言や食い違う主張について詳しく見ていきます。

第4部:関係者の証言と異なる主張

「神奈川支部からの826人離党処理」を巡っては、関係者の間で証言が大きく食い違っています。事務手続きと説明する支部側、選挙操作の疑いを指摘する党員、さらに党本部や政治評論家による分析――。複数の声を比較することで、この問題の複雑さが浮かび上がります。

支部関係者の主張

まず、神奈川県第11選挙区支部の事務局関係者は一貫して「事務的な処理の範囲に収まる」と説明しています。具体的には以下のような主張がありました。

- 「党費未納や住所不明の党員を整理しただけで、不正ではない」

- 「党本部からも名簿整理の指示があり、ルールに従った」

- 「個別の確認を行うのは困難であり、支部運営の実務として行った」

この説明は形式的には党規に沿うものですが、問題は一括処理の規模と本人意思の確認不足です。支部が「効率的な処理」と考えた行為が、結果として党員権利を侵害した可能性があります。

小泉進次郎氏側のコメント

小泉進次郎氏本人は直接的な関与を否定しています。メディアの取材に対し、次のようにコメントしました。

「私は事務的な処理に関与していない。総裁選は公正に行われるべきだと考えている。」

しかし、地元支部のトップである以上、「知らなかった」では済まされないという批判も根強くあります。特に、支部長としての責任と監督義務を果たしていたかどうかが問われています。

削除された党員の声

今回の問題で最も注目すべきは、実際に名簿から削除された党員の声です。複数のメディア取材によれば、以下のような証言が相次いでいます。

- 「毎年きちんと党費を払っていたのに、突然『離党扱い』になっていた」

- 「離党届など一度も出していない」

- 「自分は別の候補を応援していた。それで外されたのではないかと疑っている」

これらの証言は、支部側の「事務的処理」という説明と真っ向から矛盾します。特に、党費を納めていたのに削除されたというケースは、規定上も処理の正当性が揺らぐ重大な問題です。

党本部の対応

党本部は当初「詳細を把握していない」とコメントしましたが、報道が拡大するにつれ、調査に乗り出す姿勢を示しました。ただし、具体的な処分や是正措置は現時点では明らかになっていません。

一方で一部関係者からは、「党本部も支部の名簿整理を黙認してきた可能性がある」との指摘もあり、事態は単なる支部の問題にとどまらない様相を呈しています。

政治評論家・有識者の分析

政治評論家の中には「これは典型的な党員票操作の疑惑だ」とする意見もあります。特に次の点が強調されています。

- 総裁選直前に行われた点から「選挙戦略」の一環である可能性が高い。

- 削除された党員の支持傾向が特定候補に偏っていたならば「意図的排除」と評価され得る。

- 小泉氏の地盤で起きたことから、本人の政治的立場に影響を与える。

一方で、「支部の事務能力不足や組織運営の問題であり、政治的陰謀論に結びつけるのは早計」という慎重な意見もあります。

証言の食い違いが示すもの

支部関係者は「正当な事務処理」と主張し、削除された党員は「意思を無視された」と訴える。この食い違いは、党員名簿の管理体制そのものの不備を示しています。さらに、党本部がどこまで関与・把握していたかによって、問題の深刻度は大きく変わります。

次章では、この疑惑の背景にある「政治的意図」について掘り下げていきます。果たして単なる事務手続きなのか、それとも総裁選を有利に進めるための戦略的操作だったのか――。その可能性を検証します。

第5部:政治的意図と仮説

神奈川支部で発覚した「826人の大量離党処理」。これが単なる事務手続きの問題である可能性も否定できませんが、総裁選のタイミングや処理規模の異常さを考慮すると、政治的意図があったのではないかという見方が有力です。本章では、この問題の背後にあると考えられる複数の仮説を整理し、どのような戦略が関係していたのかを分析します。

仮説1:総裁選における票操作の一環

最も注目されるのは、今回の離党処理が党員票の調整を目的としたものであるという仮説です。自民党総裁選は国会議員票と並んで党員票が大きな比重を持ち、地域ごとの票数が候補者の勝敗を左右します。

もし削除された党員が特定候補(例えば高市早苗氏や他の有力候補)を支持していたとすれば、その票を事前に排除することで小泉支部にとって有利な情勢を作り出せる可能性がありました。826人という規模は、接戦となる総裁選において決して無視できない数値です。

仮説2:支部内の派閥力学の調整

自民党内には多数の派閥が存在し、それぞれの支部も派閥色を帯びています。神奈川支部においても、進次郎氏を支持するグループと、他候補を支持するグループが並存していました。今回の離党処理は、その派閥バランスを調整する目的で行われた可能性があります。

つまり、内部で「敵対勢力」と見なされた党員を整理し、支部全体を小泉氏側に寄せる動きだったのではないか、という解釈です。

仮説3:小泉進次郎氏の立場強化

小泉氏は将来の総裁候補と目される一方、今回の総裁選においては「出馬するのか、誰を支持するのか」が注目されていました。その立場を有利にするため、自身の支部で「影響力を最大化」する動きがあった可能性も考えられます。

党内政治は「数」が力です。支部票の純度を高めることで、たとえ小泉氏自身が出馬しなくても、推薦人や次期派閥内での交渉材料として有利に働くことが予想されます。

仮説4:党本部との関係性

今回の件は「支部単独の判断」ではなく、党本部の黙認あるいは暗黙の合意があったのではないかという見方も存在します。実際、党本部はこれまでにも「党員名簿の整理」を各地に指示してきた経緯があり、神奈川支部の処理がその延長にある可能性も否定できません。

もしそうであれば、この問題は小泉進次郎氏個人の問題ではなく、自民党全体の構造的課題ということになります。

仮説5:外部要因による偶発的要素

一方で、「政治的意図」と結びつけるのは早計だという見方もあります。例えば以下のような可能性です。

- 党費未納者が一時的に集中しただけ

- システムや事務処理の誤りによる名簿整理

- 住所変更や死亡などで自然減が一括反映された

ただし、これだけの大規模な処理が「偶然」とは考えにくく、説明責任は免れません。

仮説を総合した評価

以上の仮説を踏まえると、今回の件は「総裁選の票操作」+「支部内の派閥調整」という二重の目的が絡んでいた可能性が高いと考えられます。小泉氏本人が直接関与していたかは不明ですが、少なくとも支部の中で「政治的判断」が働いたことは否定できません。

今後の焦点

この問題の政治的意図を解明するには、次の3つの視点が重要となります。

- 削除対象の党員の支持候補や政治的属性

- 処理のタイミングが総裁選戦略と一致していたか

- 小泉氏本人、あるいは党本部がどの程度関与していたか

これらが明らかになれば、「単なる事務処理」なのか、「組織的な票操作」なのかの輪郭が見えてきます。次章では、過去に起きた同様の事例を比較し、この問題が持つ歴史的文脈を検討していきます。

第6部:他の事例との比較

神奈川支部での「826人離党処理問題」は、その規模やタイミングから極めて異例の出来事として注目されています。しかし、日本の政治史において、党員名簿の不透明な扱いや大量離党問題は過去にもいくつか存在しました。本章では、過去の事例を整理し、今回のケースとの類似点・相違点を検証します。

事例1:2018年 自民党大阪府連の党員名簿問題

2018年、自民党大阪府連で党員名簿の管理を巡り混乱が起きました。一部の支部で「党員が二重登録されている」「存在しない人物が党員としてカウントされていた」といった不正疑惑が浮上し、総裁選を前に大きな問題となりました。

- 類似点: 総裁選前に発覚し、党員票の公正性が問われた点

- 相違点: 大阪のケースは「水増し疑惑」であり、神奈川のケースは「削除疑惑」である

事例2:2006年 自民党宮城県連の大量党員脱退

2006年には宮城県連で数百人規模の党員が一斉に離党したケースが報じられました。背景には派閥争いがあり、特定候補を支持する党員がまとめて離脱させられたとの指摘がありました。

- 類似点: 内部の派閥対立が原因とされ、大量の党員が処理された点

- 相違点: 宮城のケースは「自主的離党」と説明されたが、神奈川のケースは「勝手に処理された疑い」が強い

事例3:旧民主党における党員票操作疑惑

自民党に限らず、旧民主党でも党員票を巡る疑惑が存在しました。2010年代初頭、代表選の際に「名簿の更新が遅れ、特定候補に有利になるよう票が偏った」との報道がありました。

- 類似点: 代表選・総裁選といった党内選挙で名簿管理の不透明さが問題視された点

- 相違点: 民主党のケースは「更新の遅れ」であり、神奈川のケースは「意図的な削除の可能性」がある

事例4:地方支部における「幽霊党員」問題

地方支部では、過去にも「実在しない人物を党員として登録していた」「党費を肩代わりして不正に党員数を増やした」といった問題が散見されました。これらは主に支部の影響力を誇示するために行われ、総裁選や代表選の際に票田として利用されたとされています。

- 類似点: 名簿操作が派閥や選挙戦略に利用された点

- 相違点: 幽霊党員は「水増し」であり、神奈川の件は「削除」

比較から見える特徴

これらの事例と比較すると、神奈川支部の「826人離党処理」は以下の点で特異です。

- 削除規模の大きさ: 800人超という数字は過去の事例と比べても突出している

- タイミング: 総裁選直前という極めて敏感な時期に行われた

- 本人意思の否定: 当事者が「離党していない」と証言している点で深刻

つまり、過去の「水増し」や「更新遅れ」とは異なり、今回のケースは「党員の意思を無視した大規模削除」という新たなタイプの問題として浮かび上がっています。

今回の事例が示す教訓

過去の党員名簿問題では、時間の経過とともに「うやむや」にされるケースも少なくありませんでした。しかし、神奈川のケースは規模・タイミング・政治的影響力の大きさから、党の根幹を揺るがすスキャンダルとなる可能性があります。

次章では、この問題が今後の自民党総裁選、さらには日本の政治全体にどのような影響を与えるかについて考察します。

第7部:今後の影響とリスク

神奈川支部で発覚した「826人の大量離党処理」は、単なる地方支部の問題にとどまらず、自民党総裁選の公正性や党全体の信頼性に大きな影響を与える可能性があります。本章では、この疑惑がもたらす政治的リスクと今後の展望を多角的に分析します。

1. 自民党総裁選の公正性への疑念

総裁選における党員票は、地方の民意を反映する重要な要素です。今回の件で「本人の意思を無視した離党処理」が事実であれば、総裁選の結果自体が「操作されたもの」と疑われかねません。これは党内選挙の正統性を大きく損なう要因となります。

特に接戦が予想される総裁選においては、826票の有無が勝敗を左右する可能性もあり、結果に対する国民の納得感が揺らぐリスクがあります。

2. 党員・支持者の信頼低下

「自分は離党していないのに名簿から削除されていた」という証言が広がることで、党員や支持者の間に深刻な不信感が生まれています。党費を支払い、活動に参加してきた党員が一方的に権利を奪われる状況は、組織に対する信頼を根底から揺るがします。

これは長期的に見れば、党員数の減少や地域支部の弱体化につながり、党の組織力そのものを低下させる危険性があります。

3. 党内分裂リスク

今回の疑惑は、単なる支部運営の問題ではなく派閥間の対立とも結びついています。削除された党員の多くが他候補支持だったとすれば、関係派閥の反発は避けられません。結果として、党内で「小泉氏側と他派閥の対立」が先鋭化し、党内分裂の火種となる可能性があります。

特に総裁選後の政権運営において、こうした不信が尾を引けば、与党としての結束力が損なわれることは避けられないでしょう。

4. 法的リスクと説明責任

形式的には自民党の内部手続きに過ぎないとはいえ、実態として「本人の意思を無視した権利剥奪」が行われていた場合、法的問題に発展する可能性があります。党員からの訴訟や公職選挙法に準じた規制の議論に発展することも考えられます。

また、説明責任を果たさなければ「不正を隠蔽している」との批判が強まり、政権与党としての信頼性をさらに損なうことになります。

5. 国民全体の政治不信

今回の問題は、単なる党内選挙の出来事を超えて、国民全体の政治不信を加速させる恐れがあります。もし与党最大政党が「票操作」と受け止められるような行為を行っていたとすれば、国政選挙の公正性まで疑われかねません。

これは民主主義の根幹に関わる問題であり、海外からも日本の政治システムに対する疑念が高まるリスクがあります。

6. 今後の展開予測

この疑惑が今後どのように展開するかについては、以下のシナリオが考えられます。

- 徹底調査と処分: 党本部が支部に対して調査を行い、責任者を処分することで事態を収束させる。

- 曖昧なまま幕引き: 調査を先送りし、時間の経過とともに世論の関心を薄れさせる。

- 訴訟や告発に発展: 削除された党員が法的手段に訴える可能性があり、長期的な問題となる。

まとめ

「826人離党処理疑惑」は、総裁選の結果のみならず、自民党の組織的信頼、党内の結束、そして国民の政治不信に直結する重大問題です。この件をどう処理するかによって、自民党の将来だけでなく、日本政治の民主主義的正当性そのものが試されていると言えるでしょう。

次章では、この問題の総括を行い、今後国民や有権者が注視すべきポイントについて提言します。

第8部:結論と示唆

神奈川支部での「826人離党処理疑惑」は、単なる地方支部の事務的問題ではなく、日本の民主主義や政治の信頼性に直結する重大な事案であることが明らかになりました。これまでの検証を総合すると、本件の本質は「党員の意思を無視した一方的な名簿操作」にあるといえます。

本記事のまとめ

- 背景: 自民党総裁選を前に、小泉進次郎氏の地元・神奈川支部で826人が「勝手に離党扱い」された。

- 報道内容: 党本部発表の党員数に大幅な減少が確認され、事務処理を理由にした一括削除が発覚。

- 制度面: 自民党の党規では本人意思に基づく「離党届」が必要であり、一方的な処理は疑義がある。

- 関係者証言: 支部側は「事務処理」と主張する一方、当事者党員は「離党届を出していない」と反論。

- 政治的意図: 総裁選票操作、派閥調整、小泉氏の立場強化など複数の仮説が存在。

- 過去事例: 他地域でも名簿不正や大量離党はあったが、今回の規模・タイミングは異例。

- 影響とリスク: 総裁選の公正性、党員の信頼低下、党内分裂、法的問題、国民の政治不信につながる。

国民にとっての示唆

この問題が突きつけるのは、単なる党内管理の不備ではなく、私たち国民が「政治を監視する当事者である」という責任です。もし今回のような不透明な処理が見過ごされれば、やがて国政選挙にも同様の疑念が広がり、民主主義の根幹が揺らぐ危険性があります。

したがって、有権者として注視すべきポイントは以下の通りです。

- 党本部がこの問題にどのような調査・処分を行うか

- 削除された党員が法的措置を取るかどうか

- 総裁選の結果に今回の処理がどの程度影響したか

提言

本件を教訓として、自民党は党員名簿の管理を透明化し、本人確認を徹底する制度を導入すべきです。また、総裁選の公正性を担保するために、第三者機関による監査制度の導入も検討する必要があります。さらに、報道機関や有権者も引き続き監視の目を強め、権力の暴走を防ぐ役割を果たすべきです。

結論

「826人離党処理疑惑」は、単なるローカルなニュースではなく、日本政治の健全性を測るリトマス試験紙のような事件です。この問題の行方は、自民党の将来のみならず、日本の民主主義そのものに深く関わることになります。今後の調査と説明責任の果たし方を、国民全体が注視する必要があります。

補足資料:神奈川支部「826人離党処理」時系列まとめ

| 年月 | 出来事 | ポイント |

|---|---|---|

| 2024年末 | 神奈川11区支部で数千人規模の党員登録確認 | 総裁選前の通常状態 |

| 2025年初頭 | 名簿整理が実施される | 826人が「住所不明・未納」として削除処理 |

| 2025年9月 | 党本部が各都道府県の党員数を発表 | 神奈川支部の大幅減少が判明 |

| 2025年9月中旬 | 記者からの追及で「826人離党処理」が発覚 | SNSやメディアで疑惑拡散 |

| 2025年10月 | 削除された党員が「離党届を出していない」と証言 | 支部説明と証言に矛盾 |

| 今後 | 党本部の調査・処分、法的措置の可能性 | 総裁選の正当性に直結 |

ディスカッション

ピンバック & トラックバック一覧

[…] 自民党総裁選 徹底解説!小泉進次郎のステマ問題が続々と。神奈川支部826… […]