総裁選討論で進行を無視するひろゆき氏の発言が波紋|ネットの反応と政治討論の未来を読み解く|エンタメ化する政治番組

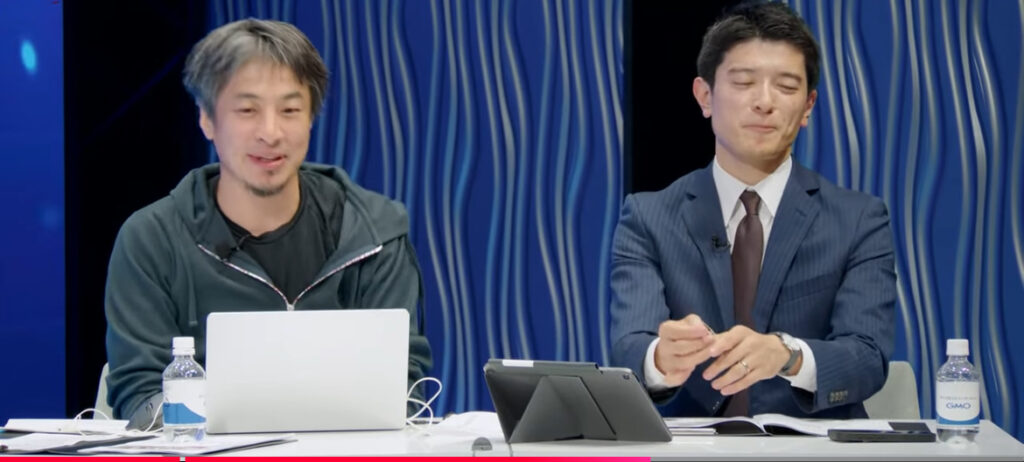

導入:動画「進行を全て無視するひろゆき」が話題になった背景

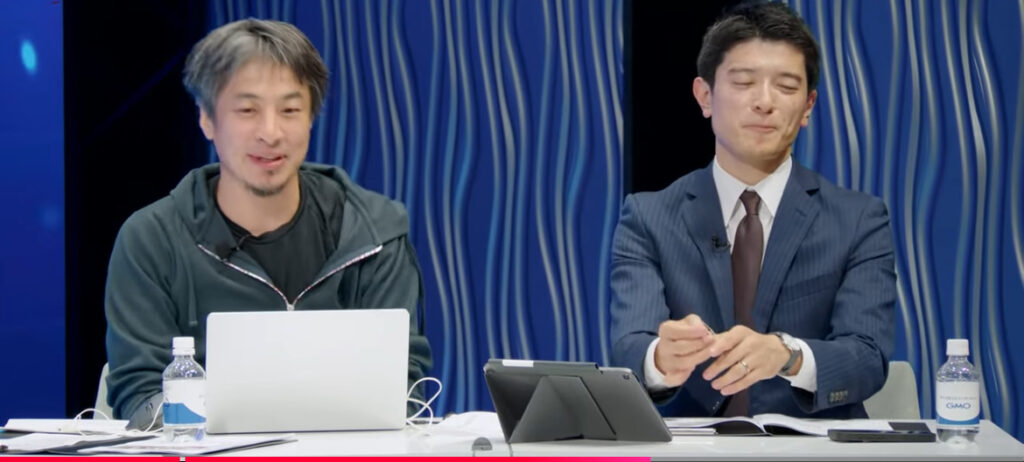

2025年の自民党総裁選は、次期首相の座を決める重要な局面として日本中の注目を集めています。そんな中、インターネット上で大きな話題を呼んだのが、YouTube上で配信された討論番組「進行を全て無視するひろゆき」というタイトルの動画です。

この動画は、政治討論という真剣なテーマを扱いながらも、出演者のひろゆき氏が番組の進行を一切気にせず、自由奔放に議論を展開する姿が映し出されています。結果として、視聴者の間では「政治討論番組なのにバラエティ番組のようだ」と驚きと笑いが広がり、SNSを中心に爆発的な拡散を見せました。

なぜこの動画が注目されたのか?

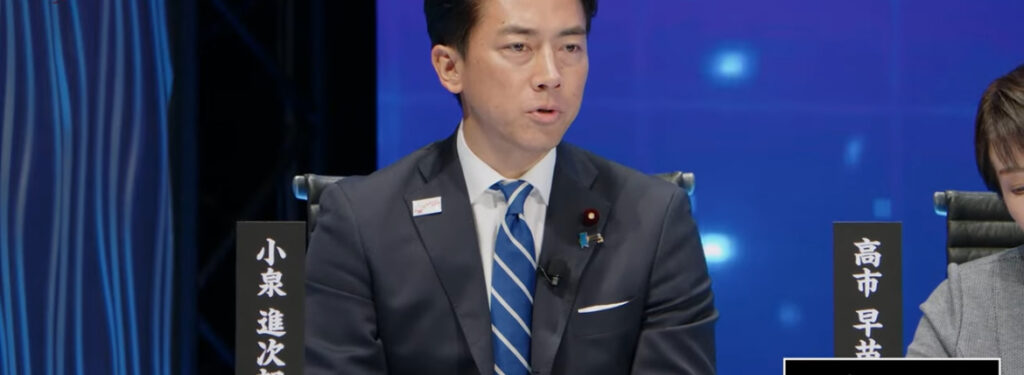

まず大前提として、自民党総裁選は日本の未来を左右する政治イベントであり、国民の関心度も極めて高いテーマです。テレビや新聞などの伝統メディアだけでなく、インターネット配信やSNSでの情報発信も影響力を増している状況において、ひろゆき氏のようなインターネット発の論客が討論番組に登場すること自体が、新しい時代の象徴とも言えるでしょう。

特にこの動画では、進行役が議題を提示しても、ひろゆき氏はまったく違う角度から話を始めたり、質問に正面から答えず逆に問い返したりする場面が多く見られました。その結果、番組は予定された「政策論争の場」という枠組みを超え、時にユーモラスで予測不能な展開となり、視聴者の強い印象に残ったのです。

動画の拡散とネット世論

このような状況は、ネット世論を一層活発にしました。X(旧Twitter)では「進行を完全に無視してて草」「政治番組が急にお笑いになった」といった投稿が相次ぎ、YouTubeのコメント欄でも「真面目なテーマなのに面白すぎる」「逆にこういう自由な意見が必要なのでは」という肯定的な意見と、「議論の妨害だ」「真剣な政治の場でやることではない」といった批判的な意見が入り混じりました。

つまり、この動画は単なるおもしろ映像ではなく、日本における政治討論のあり方や、インターネット文化と政治の距離感を象徴するコンテンツとなったのです。

討論番組のテーマと進行スタイル

今回取り上げる動画「進行を全て無視するひろゆき」が配信された討論番組は、自民党総裁選をテーマとした政治討論の場でした。日本の未来を大きく左右する総裁選に関して、候補者や有識者が議論することで有権者に情報を提供することを目的としており、番組の進行は本来、極めて秩序立ったものになるはずでした。

番組が掲げた本来の目的

番組の企画意図は明確であり、以下のような点に焦点を当てていました。

- 次期総裁にふさわしいリーダー像を探る

- 経済政策、外交安全保障、社会保障などの主要な論点を比較検討する

- 候補者や論客の意見を有権者にわかりやすく伝える

つまり、番組は「国民にとって理解しやすい政策論争の場」として機能することを期待されていたのです。

進行役のスタイルと役割

番組の進行役は、テーマを提示し、それぞれの出演者に順番に意見を求める形をとっていました。典型的な政治討論のスタイルであり、発言の公平性や時間のバランスを保ちながら議論を進めることが基本です。

進行役が意識していたのは次の3点です。

- 議題の明確化:候補者や専門家にわかりやすい質問を投げかける

- 時間管理:発言の長さを調整し、すべての出演者に発言機会を与える

- 論点整理:討論が逸脱しそうなときに軌道を修正する

このように、進行役はあくまでも「中立的な司会者」として、討論が公正かつ有意義に進むことを担保する役割を担っていました。

政治討論に求められる進行の特性

政治討論番組における進行は、単なる司会以上の意味を持ちます。なぜなら政治は多様な立場や価値観が交錯する分野であり、議論が感情的にヒートアップすることも少なくないからです。進行がしっかりと機能していなければ、番組は混乱し、視聴者にとって必要な情報が伝わらなくなってしまいます。

そのため、政治討論における進行の特性は以下のように整理できます。

- 議題から逸脱しないように調整する

- 出演者同士の発言バランスを整える

- 視聴者目線でわかりやすく議論を整理する

ひろゆき氏登場前の「予定調和的な進行」

この番組でも冒頭は、予定通りの進行が展開されていました。司会者がテーマを提示し、出演者がそれぞれの立場から順番に意見を述べるというオーソドックスな形式です。例えば「経済政策において次期総裁が取り組むべき課題」という議題が提示されると、各出演者が自分の考えを述べ、司会者が適宜補足や次のテーマへとつなげていきました。

視聴者も最初は「よくある政治討論番組」という印象を持っていたはずです。しかし、この流れはひろゆき氏の発言によって一変します。

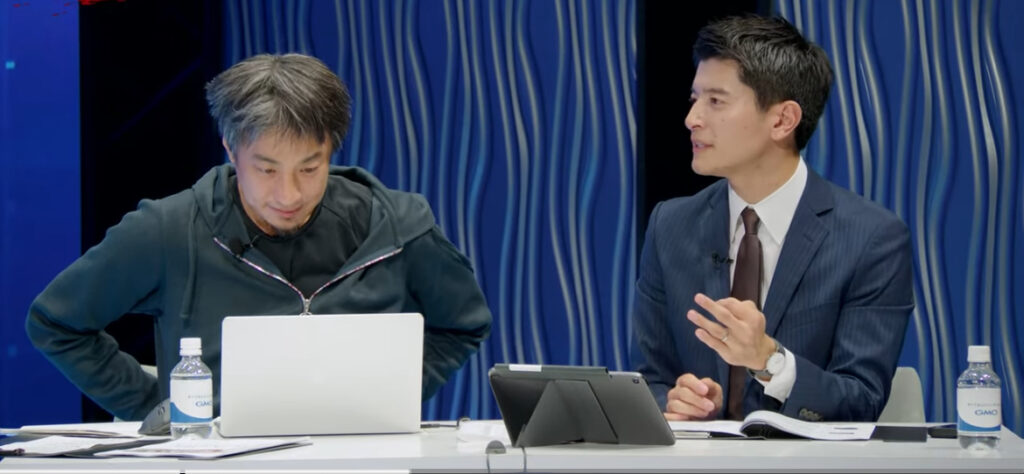

進行スタイルとひろゆき氏の関係性

本来の番組進行は秩序正しく情報を整理するものでしたが、ひろゆき氏はその流れを意図的に、あるいは無意識に崩していきます。進行役が提示する議題を無視したり、答えになっていない返答をしたりすることで、番組のスタイルそのものを変質させてしまったのです。

この「進行と出演者の関係性」が崩れる瞬間こそ、今回の動画が注目された大きな理由の一つであり、ネット上で「討論番組なのに進行が機能していない」と話題になった背景でもあります。

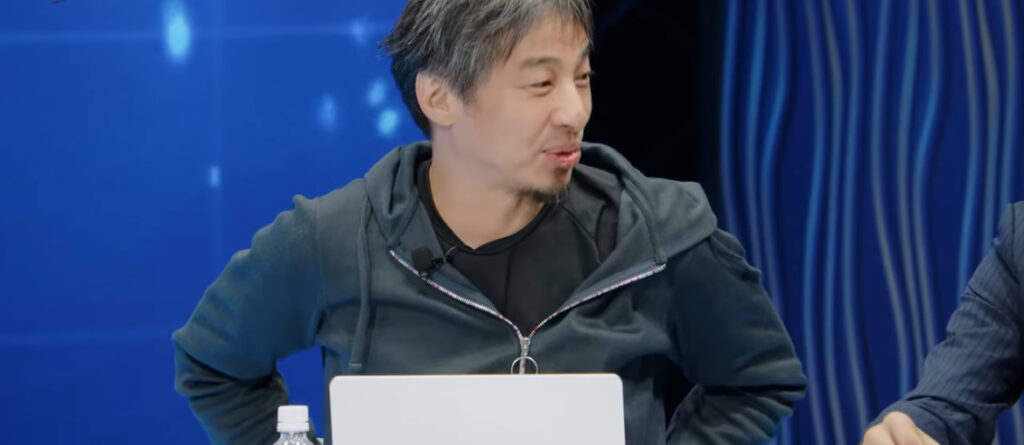

ひろゆき氏の独特な話し方と姿勢

動画「進行を全て無視するひろゆき」が大きな注目を集めた理由のひとつは、ひろゆき氏特有の話し方と議論への姿勢にあります。討論番組という形式において、彼のスタイルは一般的な論客とは大きく異なり、それが番組の流れや雰囲気に強烈な影響を与えました。

正面から答えないスタイル

ひろゆき氏は、進行役から提示される質問に対して、直接的に答えることを避ける傾向があります。例えば「次期総裁が最優先で取り組むべき経済政策は何か?」といった具体的な問いに対しても、「そもそもその政策を実行できる体制が整っていないのでは?」と、質問の前提自体を疑問視する形で切り返すのです。

このような返答は、従来型の政治討論では「議題から逸脱している」と見なされる場合が多いですが、ひろゆき氏にとってはむしろ本質を突く手法とも言えます。視聴者の中には「核心を突いている」と評価する人もいれば、「話をはぐらかしているだけ」と感じる人もおり、賛否が分かれる要因となっています。

ツッコミ型の議論スタイル

もう一つの特徴は、他の出演者の意見に対して即座にツッコミを入れる姿勢です。たとえば、ある出演者が「財政出動による景気刺激策が必要だ」と述べた際に、「それって結局、借金を増やして将来世代にツケを回すだけですよね?」と切り返します。

このスタイルは、単に反論を行うのではなく「相手の発言を疑問形に変換する」点に特徴があります。これにより議論が単調にならず、視聴者に「自分ならどう答えるだろう」と考えさせる効果を持っています。

ユーモアを交えた発言

ひろゆき氏の発言は、ときにユーモラスな表現を交えることで緊張感を和らげる役割も果たします。例えば、政策論争の中で「それってマンガみたいな話ですよね」と冗談めかして発言することで、場の空気を和ませつつも問題点を指摘するのです。

このユーモアは、従来の政治討論ではあまり見られない要素であり、彼の存在を「エンタメ的に面白い」と評価する視聴者を生み出す一方で、「真剣な場でふざけるのは不適切だ」と批判する声も招きました。

討論よりも「問題提起」を重視する姿勢

ひろゆき氏の議論スタイルにおいて重要なのは、討論で勝つことよりも「問題提起」に重きを置いている点です。彼は「それって本当に必要なの?」「根拠はあるの?」といった形で前提を揺さぶることで、視聴者に考えるきっかけを与えます。

このスタンスは、論理的な勝敗よりも「問いかけによる思考の促進」を重視しているため、一般的な討論のルールからは外れて見えることがありますが、インターネット世代の視聴者には強く響くものがあります。

ひろゆき氏が与える番組への影響

彼の独特な話し方と姿勢は、番組に大きな影響を与えました。進行役が意図した「秩序だった議論の流れ」は崩れ、むしろ「自由で予測不能な議論」が展開されることとなりました。その結果、番組は政治討論でありながらエンタメ的要素を強く持つようになり、多くの人々の関心を引きつけたのです。

討論をかき乱す場面の具体例

動画「進行を全て無視するひろゆき」が注目を集めた大きな理由は、番組の進行を度々かき乱す場面にありました。政治討論番組は通常、テーマごとに秩序だった議論が展開されるものですが、ひろゆき氏が発言することでそのバランスが崩れ、予測不能な展開が繰り広げられました。ここでは、特に印象的だった具体的な場面をいくつか取り上げます。

進行役の問いかけを完全に無視

番組序盤、進行役が「次期総裁が直面する最大の課題は何か」という問いを投げかけました。通常であれば、出演者は「経済」「安全保障」「少子高齢化」などのキーワードに沿って答えるのが一般的です。しかし、ひろゆき氏はその問いには答えず、「そもそも有権者が政策を理解していないから、誰が総裁になっても同じじゃないですか?」と発言しました。

この発言により、他の出演者は議論の軸を見失い、一時的に進行が止まる場面も見られました。進行役が再度「課題という観点でお願いします」と促すも、ひろゆき氏は「課題を解決する以前に、制度設計が不十分」と切り返し、議論は元の軌道に戻らないまま進んでしまったのです。

出演者を困惑させる逆質問

別の場面では、他の出演者が「財政健全化のために増税は避けられない」と主張しました。そこでひろゆき氏は「じゃああなたは具体的にどれくらい税率を上げるつもりなんですか?所得税?消費税?」と逆質問を投げかけました。相手は具体的な数値を出していなかったため、返答に詰まり、議論は予定外の方向へ進んでいきました。

このような逆質問は、番組の建前上は「一方的に主張を述べる場」だったはずの流れを一変させ、リアルタイムの突っ込みによって生放送らしい臨場感を強調しました。一方で、進行役からすれば「予定外の展開」であり、討論の秩序を崩す要因ともなったのです。

ユーモラスな切り返しで雰囲気を変える

さらに印象的だったのは、社会保障問題について議論していたときのことです。ある出演者が「高齢化に対応するために医療費の自己負担を増やすべきだ」と述べた際、ひろゆき氏は「じゃあお金のない高齢者は病院に行かずに我慢して死ねってことですか?」と皮肉を込めて返答しました。

スタジオには一瞬笑いが起きましたが、同時に「言い方が極端すぎる」という批判も飛び交いました。このようにユーモラスで挑発的な発言は、討論の雰囲気を和ませる一方で、議論の本質を見えにくくしてしまうリスクも孕んでいます。

討論の枠組みを逸脱する「メタ発言」

ひろゆき氏の特徴的な発言のひとつに、議論そのものを俯瞰する「メタ発言」があります。例えば「この番組で何を言っても、実際に政策を決めるのは総裁と官僚なんだから意味ないですよね」といったコメントです。これは討論の存在意義を根本から疑問視するものであり、番組の意図を覆す形となりました。

こうした発言は、他の出演者にとっては答えづらいものであり、進行役にとっても議論を収束させるのが難しい局面を生み出しました。しかし視聴者にとっては「確かにそうだ」と共感を呼ぶ部分もあり、ネット上で大きな反響を呼ぶ結果となったのです。

視聴者が笑ってしまう瞬間

また、番組終盤では進行役が「最後に一言お願いします」と締めに入ろうとしたところ、ひろゆき氏は「え、まとめるんですか?別にまとまらなくてもいいんじゃないですか?」と発言しました。これにはスタジオ全体が一瞬ざわつき、視聴者からは「最後まで自由すぎる」と笑い交じりのコメントが多数寄せられました。

討論をかき乱すことの効果

これらの具体例からわかるのは、ひろゆき氏の発言が単なる「進行妨害」ではなく、議論に新たな視点を持ち込む役割を果たしていたという点です。進行役や出演者にとってはやりにくい存在であっても、視聴者にとっては退屈な討論を面白くし、同時に「本当に大事な問題は何か」を考えるきっかけにもなっていました。

ネットでの反応と評価

動画「進行を全て無視するひろゆき」は、公開直後からSNSや掲示板を中心に爆発的な拡散を見せました。政治討論という本来は堅苦しいテーマでありながら、ひろゆき氏の自由すぎる発言スタイルが笑いと混乱を呼び、ネット上で大きな話題となったのです。ここでは、ネット世論の反応を「肯定的な評価」「批判的な評価」「議論の拡散効果」という3つの視点から整理していきます。

肯定的な評価:「面白い」「本音を突いている」

まず目立ったのは、肯定的な意見です。特にX(旧Twitter)やYouTubeのコメント欄では、以下のような投稿が多く見られました。

- 「真面目な討論番組かと思ったらバラエティ番組みたいで爆笑した」

- 「進行を無視してでも本質を突いているのがひろゆきっぽくて好き」

- 「空気を読まずに疑問を投げかけるから逆に新鮮」

このように、従来の政治討論にはない「自由さ」や「ユーモア」を評価する声が多く、ひろゆき氏の発言が退屈な討論番組をエンタメ化させた点に注目が集まりました。特に若い世代の視聴者は「政治に興味がなかったけど、この動画で関心を持った」とコメントしており、結果的に政治参加のきっかけを提供したという側面もあります。

批判的な評価:「不真面目」「議論を壊している」

一方で、批判的な意見も数多く見られました。特に政治に関心の高い層や、真剣に総裁選を考えている人々からは次のような声が上がっています。

- 「政治討論を茶化すのは不適切だ」

- 「進行を無視して議論を妨害しているだけ」

- 「本質を突いているように見えて、結局は話を逸らしている」

このような批判は、討論番組における「秩序」と「進行の重要性」を重視する立場から発せられています。視聴者の中には「笑えるけど、結局は内容が頭に入ってこなかった」という声もあり、情報提供という番組本来の目的が損なわれているという懸念もありました。

SNSでの拡散効果

肯定派と否定派の議論がSNSで盛り上がったことにより、動画はさらに拡散される結果となりました。YouTubeの再生数は短期間で急増し、Xでは「#進行を無視するひろゆき」というハッシュタグが一時トレンド入りを果たしました。

特に「短尺切り抜き動画」が拡散力を高めました。ひろゆき氏の発言の中で面白い部分や挑発的なコメントだけを切り抜いた動画がTikTokやInstagramでシェアされ、若年層を中心に「元動画を見たい」という関心を呼び起こしました。

賛否両論が生んだ相乗効果

肯定派と否定派の議論が交錯することで、結果的に動画の注目度はさらに高まりました。「面白い」と感じた人は拡散し、「不快だ」と感じた人も批判を拡散する。その両者の行動が、動画の再生数と話題性を押し上げたのです。

インターネットにおける炎上やバズのメカニズムそのものであり、ひろゆき氏の発言スタイルは意図せずとも「賛否を呼ぶことで拡散力を最大化する」結果を生み出したといえるでしょう。

視聴者心理に与えた影響

ネットの反応から見えてくるのは、視聴者心理の二面性です。多くの人は「秩序だった討論」よりも「予測不能な混乱」をエンタメとして楽しむ傾向があります。一方で、政治的なテーマである以上、真剣さを欠くことへの抵抗感も根強く存在します。このギャップが、動画をめぐる議論をより一層複雑なものにしています。

「討論」か「エンタメ」かの境界線

動画「進行を全て無視するひろゆき」をめぐる議論は、単なる政治討論番組の話題を超えて、「政治討論は本当に討論なのか、それともエンタメ化しているのか」という根本的な問いを浮かび上がらせました。ここでは、討論番組が持つ本来の役割と、エンタメ的要素がもたらす影響、その両者の境界線について考察していきます。

討論番組に求められる本来の役割

政治討論番組の目的は、有権者に対して候補者や論客の考えをわかりやすく伝え、政策判断の材料を提供することにあります。つまり「国民に正確な情報を届ける」という役割が第一に期待されています。進行役がテーマを整理し、出演者が自らの立場から論理的に意見を述べることによって、視聴者は「どの意見に共感できるか」「どの政策が現実的か」を判断するのです。

この点において、討論番組は教育的であり、民主主義を支える重要なメディアの一つと位置づけられます。

エンタメ化する討論の現実

一方で、現代の討論番組はエンタメ化の傾向を強めています。特にYouTubeやSNSでの拡散を前提とした番組では、わかりやすさや刺激的な発言が優先されることが少なくありません。真面目な議論を30分間続けても視聴者の関心は持続しにくく、結果として「短いフレーズで笑いを誘う発言」や「場を混乱させるコメント」が注目を集めやすくなります。

今回のひろゆき氏の発言は、その典型例と言えるでしょう。討論の進行を無視してでもユーモラスな切り返しを行い、それがSNSで爆発的に拡散されました。番組の本来の役割である「政策論争の場」よりも、「視聴者を楽しませる場」としての側面が強調される結果となったのです。

「討論」と「エンタメ」の両立は可能か

では、討論とエンタメは相反するものなのでしょうか。実際にはそうとは限りません。むしろ、現代のメディア環境においては「いかにエンタメ的要素を取り入れながら、真剣な議論を伝えるか」が課題となっています。

例えば、ひろゆき氏のような存在は、議論の枠を壊すことで「なぜその前提が必要なのか」といった根本的な疑問を視聴者に投げかけます。これは単なる混乱ではなく、議論の幅を広げる効果を持っています。つまり「笑えるけれど考えさせられる」発言は、討論とエンタメの中間に位置する新しいスタイルなのです。

視聴者が求めるものの変化

ネット世代の視聴者は、単なる政策の羅列や形式的な討論よりも、「人間味のあるやり取り」や「予測不能な展開」に魅力を感じる傾向があります。討論番組が人気を得るためには、こうしたニーズを無視できません。事実、ひろゆき氏が出演することで再生数や拡散力が大幅に高まったことは、視聴者が「討論=エンタメ」的な要素を求めている証拠とも言えます。

しかし同時に、政治的なテーマをエンタメとして扱うことにはリスクもあります。視聴者が「面白かった」で終わってしまい、政策や社会問題の理解が深まらないまま議論が消費されてしまう危険性があるのです。

番組制作側の課題

番組制作側にとって重要なのは、このバランスをどう取るかです。視聴者を惹きつけるエンタメ性を取り入れつつも、核心となる政策論点をしっかり伝える工夫が求められます。例えば「討論の途中であえて突拍子もない発言を紹介しつつ、それを司会者が整理して再び議論に戻す」といった演出は、両立を図るための有効な手法となり得ます。

討論とエンタメの境界線とは

最終的に、「討論」と「エンタメ」の境界線は明確に引けるものではありません。むしろ両者は連続しており、その中で「どこに重点を置くか」が番組や出演者の姿勢によって変わります。今回の動画は、その境界線が揺らいでいることを象徴的に示した事例であり、政治討論の未来を考えるうえで重要な示唆を含んでいます。

総裁選と政治的論点への影響

「進行を全て無視するひろゆき」という動画は、単なるおもしろコンテンツにとどまらず、自民党総裁選という日本の政治の重要な局面に間接的な影響を与えたと考えられます。本来であれば、総裁選における論点は「経済」「安全保障」「少子高齢化」「外交」など多岐にわたり、真剣に議論されるべきテーマです。しかし、ひろゆき氏の発言スタイルによって、議論の方向性や視聴者の関心が大きく変化した点は見逃せません。

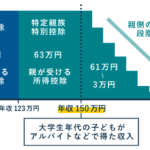

本来議論されるべき論点

自民党総裁選では、次期政権を担うリーダーが直面する課題がテーマとなります。代表的な論点は以下の通りです。

- 経済政策: 物価高や円安にどう対応するのか、成長戦略と分配のバランスをどう取るか

- 外交・安全保障: 中国や北朝鮮との関係、日米同盟のあり方

- 少子高齢化対策: 出生率低下への対応、社会保障制度の持続可能性

- エネルギー・環境政策: 脱炭素と原発再稼働をどう進めるか

これらは、どれも国民生活に直結するテーマであり、本来であれば番組の中心で議論されるべき内容でした。

ひろゆき氏による論点の「ずらし」

しかし、ひろゆき氏の発言はしばしばこうしたテーマを「ずらす」方向に働きました。例えば、経済政策の議論で「消費税を引き上げるべきか否か」という話題が出た際、彼は「そもそも税金の使い道をきちんと説明できていない政府に、増税の議論をする資格があるのか?」と切り返しました。

この発言は、具体的な政策論争から「政治の信頼性」という抽象的かつ根本的な問題にシフトさせるものです。結果として、視聴者は「消費税が上がるか下がるか」という具体論よりも「政治家を信用できるか」というテーマに意識を向けることになりました。

政策論争から「制度批判」への転換

さらに、安全保障や外交のテーマにおいても、ひろゆき氏は「結局、誰が総裁になってもアメリカの意向に従うんだから、日本独自の外交なんて存在しないですよね」といった発言をしました。これは、個別の政策論ではなく「日本政治の限界」という大きな視点に議論を広げるものであり、番組の進行を大きく変えてしまいました。

こうした「制度批判」的な切り口は、従来の討論番組にはあまりなかったアプローチであり、視聴者の間でも「確かにそうだ」と共感を呼ぶ一方で、「結局、具体策の議論が進まない」という不満も残しました。

視聴者の政治理解への影響

結果的に、この動画を通じて多くの視聴者が政治への関心を高めた一方で、具体的な政策理解が深まったかといえば疑問が残ります。「ひろゆきが面白かった」という印象だけが強調され、総裁選の主要テーマが十分に議論されたとは言い難いのです。

一方で、政治に関心を持たなかった層が「この人が出ているなら見てみよう」と動画を視聴した結果、総裁選というイベント自体の認知度が高まった点は評価できます。つまり「政策理解は浅いが、政治参加への入り口を広げた」という二面性を持つ影響を与えたと言えるでしょう。

ネット世論と現実政治の乖離

もう一つの重要な点は、ネット上での盛り上がりと実際の政治の動きとのギャップです。SNSでは「ひろゆき無双」といった言葉が飛び交いましたが、現実の総裁選では候補者同士の地道な論戦や地方票の獲得が大きな意味を持ちます。つまり、ネットでの議論の盛り上がりが必ずしも政治の結果に直結するわけではありません。

しかし、政治家や政党がこうしたネット世論を無視できない状況になっていることも事実です。討論番組での「話題性」が支持率や注目度に直結する可能性が高まっており、今後はますます「見せ方」が重要になるでしょう。

まとめと考察:進行を無視する討論が示す新しい政治番組の姿

本記事では、動画「進行を全て無視するひろゆき」を題材に、番組の進行スタイル、ひろゆき氏の独特な発言方法、ネットでの反応、そして総裁選への影響までを多角的に分析してきました。最後に、これらを総合的に振り返りながら「政治討論とエンタメの関係」について考察します。

「進行無視」がもたらした二つの効果

ひろゆき氏の進行無視は、討論番組に大きな影響を与えました。一つは「混乱」というネガティブな側面、もう一つは「新しい視点の提示」というポジティブな側面です。

- 混乱: 番組の秩序が崩れ、進行役や他の出演者が困惑する場面が目立った。

- 新しい視点: 政策論争にとどまらず、制度そのものの限界や前提条件を問い直すきっかけを与えた。

この二面性こそが、ひろゆき氏の発言スタイルの本質であり、従来の討論番組では得られなかった「考えるきっかけ」を提供したのです。

討論とエンタメの融合が生む可能性

本来、政治討論は有権者に情報を届けるための真剣な場です。しかし、真面目さだけでは視聴者を引きつけられない現実があります。今回の動画は「討論とエンタメの境界線が曖昧になりつつある」ことを象徴しており、今後の政治番組に新しい方向性を提示したといえるでしょう。

特にネット世代の視聴者は、退屈な形式的議論よりも「予測不能なやり取り」「人間味のある対話」に魅力を感じます。その意味で、ひろゆき氏の存在は政治と視聴者をつなぐ“架け橋”として機能した部分もあります。

視聴者に求められる姿勢

ただし、視聴者側も「面白かった」で終わらせるのではなく、番組内で扱われた政策論点や制度的な課題に意識を向ける必要があります。エンタメとして楽しみつつも、「自分ならどう考えるか」「どの政策に賛成するか」という視点を持つことで、政治討論が本来の役割を果たすことになります。

政治討論の未来への示唆

今回の動画は、次のような未来への課題を示しています。

- 政治番組は、情報提供とエンタメ性のバランスをいかに取るか

- 出演者は、自分の主張だけでなく「視聴者に考えさせる問い」を提示できるか

- 視聴者は、エンタメ要素を消費するだけでなく、政治参加につなげられるか

これらの課題をどう解決していくかによって、今後の政治討論番組の価値が大きく変わると考えられます。

総合的な結論

「進行を全て無視するひろゆき」という現象は、単なるバラエティ的なハプニングではありません。それは、政治とメディア、そして有権者の関係性が変わりつつあることを映し出す鏡でした。討論とエンタメの両立は難しい課題ですが、その可能性を模索することで、政治参加のハードルを下げ、より多くの国民に政治を身近なものとして感じさせることができるでしょう。

SEO観点で狙えるキーワード

- 政治討論 まとめ

- ひろゆき 総裁選 考察

- 討論番組 エンタメ化 未来

- 政治番組 視聴者の役割

最後に、この記事を読んだ方には、ひろゆき氏の発言を「面白かった」と消費するだけでなく、「自分ならどう考えるか」を問い直すきっかけにしてほしいと思います。政治討論がエンタメ的に消費される時代だからこそ、視聴者一人ひとりの主体的な姿勢がますます重要になっているのです。

ディスカッション

ピンバック & トラックバック一覧

[…] […]