自民党 ついにSNS規制へ動き出す。「もう国民の声は聞きません」【炎上】自民党のSNS規制方針は言論統制か?国民の批判が止まらない理由

自民党がSNS規制を発表、ネット上で大炎上

2024年9月、自民党がSNSに関する新たな方針を公式アカウントで発表しました。その内容は、一見すると「健全な言論空間を守るための取り組み」に見えるものです。発表では「偽または誤った情報」「悪質な誹謗中傷」を繰り返すアカウントに対し、法的措置を含む対応を取るとしています。さらに「自由で健全な言論空間は民主主義を守るために必要不可欠だ」と強調し、国民が安心して意見を交わせる環境づくりを進めるとしました。

本来であれば、このような発表は国民の理解を得やすいものです。なぜなら、SNS上での誹謗中傷やフェイクニュースは確かに社会問題化しており、対策を求める声も少なくないからです。実際、芸能人や一般市民が根拠のないデマによって深刻な被害を受けるケースは後を絶ちません。そうした意味では、SNSに一定のルールを設けること自体は悪いことではない、と考える人も多いでしょう。

しかし、今回の自民党の発表は違いました。多くの国民がこの声明を受けて「これは言論統制の第一歩だ」と強い懸念を示したのです。ネット上では瞬く間に批判が広がり、「自分たちに都合の悪い情報を『誤情報』と決めつけて規制しようとしているだけではないか」「結局は国民の声を封じ込めたいだけだ」といった意見が噴出しました。

SNS規制が炎上した理由

なぜ今回の発表がこれほどまでに炎上したのでしょうか。最大の理由は、自民党が「誤情報」や「虚偽の情報」といった曖昧な概念をどのように定義するのか、その基準を明らかにしていない点にあります。誹謗中傷の対策を掲げつつも、実際には批判的な意見を封じ込めるための道具として利用されるのではないか、という疑念を国民が抱いたのです。

また、今回の発表と同時に浮かび上がったのが、自民党自身のSNS運営のあり方に対する批判です。多くの議員が自身のSNSアカウントでコメント欄を閉鎖したり、批判的なユーザーをブロックしたりしています。公式YouTubeチャンネルでコメント欄を封鎖しているケースも目立ち、国民からは「そもそも声を聞く気がないのに規制だけ強めるのはおかしい」との声が上がっています。

規制の裏にある本当の狙いは?

さらに、規制の裏には「自民党にとって都合の悪い話題を封じ込めたい」という意図があるのではないかという見方も強まっています。例えば、外国人労働者の受け入れや移民政策に関する議論、選挙期間中の政権批判、議員の不祥事に関する情報など、政権にダメージを与えかねない話題が「誤情報」とラベリングされる可能性があるからです。

実際、過去には選挙期間中に批判的なアカウントが次々と凍結された事例があり、ネット上では「政権がSNS運営に圧力をかけたのではないか」と疑われています。こうした前例があるだけに、今回の発表が単なる「健全化」ではなく「統制」につながるのではないかと多くの国民が警戒しているのです。

国民の自由を守るための議論が必要

SNSは現代社会において最も身近な言論空間であり、政治に対する批判や監視の役割を果たしています。その空間が規制されるということは、国民の自由な発言の機会が奪われることを意味します。もちろん、デマや誹謗中傷を防ぐ仕組みは必要です。しかし、国民の声を一方的に「不適切」と決めつけ、排除するような仕組みは民主主義の根幹を揺るがしかねません。

つまり、自民党の発表は「正しいことを言っているように見えて、実際には大きな危険をはらんでいる」という点が問題なのです。だからこそ、ネット上での反発は非常に強く、今も議論が続いているのです。

次の章では、この「誤情報」という言葉の裏に潜む問題点についてさらに深掘りしていきます。

「誤情報」の定義は誰が決めるのか?言論統制への懸念

自民党がSNS規制において問題視しているのは「虚偽情報」や「誤情報」です。しかし、ここで最大の疑問が浮かび上がります。それは「誤情報とは誰が、どのように判断するのか?」という点です。もしその基準を政権与党が一方的に決めてしまえば、それは民主主義の根幹を揺るがす大きな問題となります。

例えば、ある政策について国民が批判的な意見を述べたとしましょう。その意見が事実に基づいているかどうかを判断するのは、本来であれば市民社会における議論や検証のプロセスであるべきです。しかし、政府が「これは誤情報だ」と一方的に断じて削除やアカウント停止に踏み切るなら、それは「言論統制」と呼ばれても仕方がありません。

「不都合な真実」が誤情報にされる危険性

SNSで広がる情報の中には確かに根拠のないデマも存在します。しかし、問題は「不都合な真実」までもが「誤情報」とされ、排除されるリスクです。例えば、政府の失策や不正に関する情報、あるいは外国人労働者政策に関する批判など、政権にとって痛手となる話題が「虚偽だ」と決めつけられる可能性があります。

実際、過去の事例を振り返れば「当初は誤情報とされたが、後に事実だった」と判明したケースは数多くあります。たとえば、東日本大震災後の放射能汚染情報や、一部メディアが「デマ」と報じた政治スキャンダルの噂が、後に真実であったと判明した事例です。つまり、情報の真偽を一方的に決める権限を政府に与えることは、国民が知る権利を奪うことに直結します。

民主主義に必要な「公開検証」の場

民主主義社会において重要なのは、異なる立場や意見が公開の場で議論され、検証されることです。誤情報が出回ったとしても、それに反論する情報が提示され、議論を通じて正しい理解にたどり着く。このプロセスこそが健全な言論空間を支える基盤です。

ところが、政府が「誤情報」というラベルを貼るだけで情報を削除してしまうなら、その検証のプロセス自体が失われます。結果として「正しいかもしれない情報」すら国民の目に触れなくなり、社会の情報空間が歪められてしまいます。これはまさに「情報の独占」であり、言論統制の典型です。

ネット上の反応:「結局は自民党の都合次第」

自民党の発表直後、SNSでは「これは国民を守るためではなく、自民党を守るための規制だ」という意見が多く見られました。特に次のような声が目立ちます。

- 「都合の悪いことをデマ扱いして封じ込める気だろう」

- 「批判を全部“誤情報”にして処理できるなら、何でもありだ」

- 「中国の言論統制と同じ道を歩んでいる」

こうした反応は決して大げさなものではありません。というのも、すでに自民党の一部議員が自身のSNSで批判を「誹謗中傷だ」と決めつけ、ブロックやコメント封鎖を繰り返している現状があるからです。つまり「批判=誹謗中傷」という発想が自民党内に根強くある以上、今回の規制も同じ論理で運用されるのではないか、という疑念が拭えないのです。

「誤情報規制」は誰のためか?

本来、誤情報規制は国民を守るためのものです。しかし、今回の発表は「国民のため」というより「自民党にとって都合が悪い発言を封じるため」と捉えられています。なぜなら、国民の声を丁寧に聞く姿勢がまったく見えないからです。

もし本当に国民を守るつもりなら、まずはオールドメディアの誤報や偏向報道に対しても同じように規制を行うべきです。ところが、自民党は既存メディアの誤報についてはほとんど問題視していません。ここに大きな矛盾があり、「やはり自分たちの都合だけだ」という批判が強まる要因となっています。

結論:「誤情報」という便利な言葉

「誤情報」という言葉は、一見すると社会を守るために必要なもののように思えます。しかし実際には、それを利用する側の意図によってどのようにでも解釈できる便利な言葉です。今回の自民党の発表は、国民にとって危険な前例を作るものと言えるでしょう。

次の章では、なぜSNSだけが規制の対象となり、既存メディアの誤報には一切触れられないのか――そのダブルスタンダードについて掘り下げていきます。

偏向報道は放置、SNSだけ規制?既存メディアとのダブルスタンダード

自民党がSNS規制を強化しようとする中、多くの国民が指摘しているのが「既存メディアには何の規制もしないのに、なぜSNSだけ狙い撃ちにするのか」という疑問です。ここには明らかなダブルスタンダードが存在します。というのも、日本の既存メディア、いわゆるオールドメディアが過去に流してきた誤報や偏向報道は、SNSの“誤情報”以上に国益を損なってきたからです。

過去の大きな誤報の数々

代表的な例が「従軍慰安婦問題」をめぐる朝日新聞の報道です。1980年代から90年代にかけて、朝日は「日本軍が組織的に女性を強制連行した」とする記事を大々的に報じました。しかし後に、その証言が虚偽であったことが判明し、朝日新聞自身が記事を取り消す事態となりました。この誤報は国際社会で「日本は女性を強制的に慰安婦にした」というイメージを作り上げ、日本の外交に長期的なダメージを与えています。

また、NHKをはじめとするテレビ局の報道姿勢も問題視されてきました。編集による恣意的な切り取り、反政府的な論調を強調する報道、特定の団体に有利な内容を流すなど、国民に偏った情報を与えてきた事例は少なくありません。こうした「誤情報」「印象操作」は、SNSの個人投稿よりもはるかに大きな影響力を持ちます。

なぜメディアの誤報は放置されるのか?

ではなぜ自民党は既存メディアに対しては強い姿勢を見せないのでしょうか。その理由は明白です。既存メディアは自民党にとって「完全に敵」ではなく、「時に協力者」ともなり得る存在だからです。特に選挙報道においては、メディアの論調が結果に影響を与えることはよく知られています。そのため、対立しすぎないようにバランスを取っているのです。

一方で、SNSは完全にコントロールできません。一般市民が自由に意見を発信し、拡散する場だからです。これが政治家にとって都合の悪い情報や批判的な声が広がる要因となっています。つまり、規制の本当のターゲットは「国民の声」であり、既存メディアには甘い態度を取りながら、SNSだけを縛ろうとしているのです。

国民が感じる不公平感

こうしたダブルスタンダードは国民の不信感をさらに高めています。SNSで「誤情報」とされた投稿が削除される一方で、新聞やテレビの誤報は訂正記事や謝罪だけで済まされる。結果として「大手メディアは守られ、国民の声だけが抑え込まれる」という構図が浮かび上がります。

実際、SNS上では次のような意見が飛び交っています。

- 「朝日の誤報は放置なのに、国民のツイートは消されるのか?」

- 「テレビの印象操作の方がよほど有害だろう」

- 「国民の声を封じる口実に“誤情報”を使っているだけ」

これらの声が示すのは、規制が「公平性」を欠いているという点です。真に国民を守るのであれば、SNSも既存メディアも同じ基準で「誤情報」や「偏向報道」に対応すべきでしょう。

海外の事例に学ぶべき公平性

海外でも誤情報対策は大きなテーマとなっています。例えば欧州連合(EU)は「デジタルサービス法(DSA)」を制定し、SNSプラットフォームだけでなく大手メディアや検索エンジンも含めた包括的な規制を導入しました。これにより、特定の情報源だけが狙い撃ちにされることを防ぎ、全ての情報発信者に一定の透明性と説明責任を課しています。

日本がもし「国民を守るため」に規制を行うのであれば、SNSだけを対象にするのではなく、メディア全体を包括的に監視・改善する必要があります。ところが自民党の方針を見る限り、その対象は国民の発信に偏っており、ここに「言論統制」の意図を感じざるを得ないのです。

結論:ダブルスタンダードは信頼を壊す

既存メディアの誤報には目をつむり、国民のSNSだけを規制する――この姿勢は国民の信頼を著しく損ないます。言論空間の健全化を本気で目指すのであれば、まずは大手メディアの誤報や偏向報道に対しても厳しく対応する必要があります。そうでなければ、「結局は国民の声を封じたいだけだ」という批判が消えることはないでしょう。

次の章では、自民党議員たち自身のSNSでの振る舞い、すなわち国民の声をどのように扱っているのかを掘り下げていきます。

自民党議員のSNS対応と「国民の声無視」批判

自民党がSNS規制を進めようとしている一方で、国民からは「そもそも自民党の議員たちは国民の声を聞く気がないのではないか」という厳しい批判が相次いでいます。その背景には、自民党議員自身のSNSの使い方や姿勢が大きく関わっています。

コメント欄を封鎖する公式チャンネル

自民党や一部議員の公式YouTubeチャンネルを訪れると、多くの場合コメント欄が封鎖されています。建前としては「誹謗中傷を防ぐため」と説明されることが多いですが、実際には「批判を受けたくないからではないか」という見方が広がっています。国民からすれば、政治家の発信に対して意見を述べる場を最初から奪われているわけで、「対話の姿勢がない」と受け止められるのは当然でしょう。

特にSNSは「双方向のコミュニケーション」が本質です。政治家が一方的に情報を発信するだけでは、従来のテレビや新聞と変わりません。むしろSNSを活用するのであれば、国民の声に耳を傾ける姿勢を示すことが求められます。それを遮断している時点で「開かれた政治」とは程遠いのです。

批判的な国民を即ブロック

さらに、多くの自民党議員が自身のX(旧Twitter)アカウントで批判的な意見を投稿したユーザーを即座にブロックしている現状があります。もちろん、明らかな暴言や差別的発言に対して対応することは理解できます。しかし、冷静な政策批判や意見の違いを示しただけでもブロックされるケースが頻発しているのです。

国民からすれば「自分たちの代表である国会議員に意見を言っただけでブロックされる」という状況は、非常に理不尽に感じられます。しかもその一方で、自民党は「SNS上の誹謗中傷対策」を理由に規制を進めようとしているわけです。この姿勢は「自分に都合の悪い声を封じ込めたいだけだ」と批判されても仕方ありません。

「誹謗中傷」と「正当な批判」の線引き

ここで問題となるのが、「誹謗中傷」と「正当な批判」をどう区別するのかという点です。国民の多くは「誹謗中傷対策そのものに反対しているわけではない」と考えています。人格を攻撃するような悪質な書き込みは確かに規制すべきです。しかし、政策や行動に対する批判的意見まで一括りに「誹謗中傷」として排除されるのは大きな問題です。

実際、SNSでの国民の声はしばしば政策改善につながってきました。たとえば、コロナ禍における給付金の遅れや、旧統一教会と政治家の関係など、国民が声を上げ続けたからこそ報道が広がり、政治が動いた事例があります。つまり、国民の批判は民主主義を機能させるために欠かせない要素なのです。

「国民の声を聞かない政党」という印象

それにもかかわらず、自民党議員たちは批判を受け入れる姿勢を見せず、むしろ遮断する方向に走っています。コメント欄の封鎖、ブロックの乱用、そしてSNS規制の推進――これらが重なった結果、「自民党は国民の声を聞く気がない」という印象が国民の間に定着しつつあります。

この印象は非常に深刻です。なぜなら、政治における信頼関係は「国民が声を上げ、それに対して政治家が応答する」という双方向のやり取りによって築かれるものだからです。その信頼関係が失われれば、民主主義そのものが形骸化してしまいます。

国民との対話を拒否するリスク

国民の声を遮断し続ける政治は、最終的に「一方通行の政治」へとつながります。それはすなわち、国民が政策決定から切り離され、政治不信がますます拡大するという悪循環を生み出します。SNSという国民に最も身近な言論空間で対話を拒否している限り、自民党が「国民と共に歩む政党」として信頼を取り戻すことは難しいでしょう。

結論:自民党の姿勢が規制不信を強める

まとめると、自民党議員自身のSNSでの対応が、規制に対する国民の不信感を強めています。「誹謗中傷対策」という建前は理解できても、その裏で実際に行われているのは「批判の封じ込め」だと見なされているのです。だからこそ、多くの国民が「SNS規制は民主主義に逆行する」と声を上げているのです。

次の章では、こうした規制が特に注目される背景として浮上している「外国人労働者・留学生政策」との関連について掘り下げていきます。

外国人労働者・留学生政策と規制の関連性

自民党がSNS規制を強化しようとしている背景には、外国人労働者や留学生に関する政策への国民の批判が関わっているのではないか――そんな疑念が広がっています。政府は長年「移民政策は取らない」と繰り返し強調してきましたが、実際には技能実習生制度や留学生受け入れを通じて、事実上の移民政策が進んでいると指摘されています。そして、この批判的な声を封じ込めるために「誤情報」というラベルを利用しているのではないかという見方があるのです。

「移民政策ではない」という建前

政府はたびたび「日本は移民政策を取っていない」と説明しています。例えば、外国人労働者を受け入れる際も「技能実習生」や「特定技能」といった名称を使い、「一時的な労働力確保」であると強調してきました。留学生についても「学業目的」で来日していると説明されます。しかし、実態はどうでしょうか。

技能実習生の多くは低賃金労働に従事し、実際には単純労働者として日本経済を支えています。また、留学生の中には「出稼ぎ目的」で来日し、学業よりもアルバイトを優先しているケースが少なくありません。つまり、名称や制度の体裁はどうあれ、現実としては「労働力としての外国人」を大量に受け入れているのです。これは事実上の移民政策に他なりません。

SNS上で噴出する批判

こうした現状に対して、SNSでは次のような批判が噴出しています。

- 「移民政策じゃないと言いながら、実態は移民そのものだ」

- 「技能実習や留学という言葉で国民をだましている」

- 「治安や社会保障への影響を考えているのか?」

特に「移民政策」という言葉を避けながら外国人を受け入れ続ける政府の姿勢に対し、国民は強い不信感を抱いています。にもかかわらず、こうした批判が「誤情報」として規制される可能性があるのです。もし「移民政策を進めている」という投稿が削除対象になるのであれば、それは国民の知る権利を奪うことになります。

言葉のすり替えによるごまかし

政府はこれまでも「技能実習」「文化交流」「留学」など、さまざまな言葉を使って外国人受け入れを正当化してきました。最近では「アフリカホームタウン構想」など地域交流を名目とするプロジェクトも登場しましたが、その実態は外国人労働者の受け入れにほかなりません。批判を受けると「名称を変える」といった表面的な対応に終始し、根本的な議論は避けられてきました。

しかし、インターネットが普及した今、こうしたごまかしはすぐに見抜かれてしまいます。国民は情報を共有し、制度の裏側にある本当の狙いを理解しています。だからこそ、政府は批判を恐れ、SNS規制に動いているのではないか――そんな見方が現実味を帯びてきているのです。

規制によって失われる政策議論

もし外国人労働者政策や移民問題に関する議論が「誤情報」として削除されるようになれば、国民は健全な政策論争の機会を奪われます。本来ならば、賛成派も反対派も自由に意見を述べ、社会全体で最適な方向性を探るべき問題です。それが封じられると、国民は「政府が一方的に決めた政策を受け入れるしかない」という状況に追い込まれてしまいます。

これは民主主義にとって致命的です。なぜなら、国民が議論に参加できない政治は、いずれ国民からの信頼を失い、形だけの民主主義に堕してしまうからです。

結論:移民政策批判を封じる道具としての規制

結論として、自民党が推し進めるSNS規制は「外国人労働者・留学生政策に対する批判」を封じるための道具として利用される危険性があります。「誤情報」という便利な言葉を使えば、いくらでも不都合な発言を消すことができるのです。国民が監視し続けなければ、政府は都合の悪い真実すら消し去ってしまうでしょう。

次の章では、こうした規制が実際にどのように使われてきたのか、特に選挙期間中に起きた「アカウント凍結疑惑」について掘り下げていきます。

選挙期間中に相次いだアカウント凍結疑惑

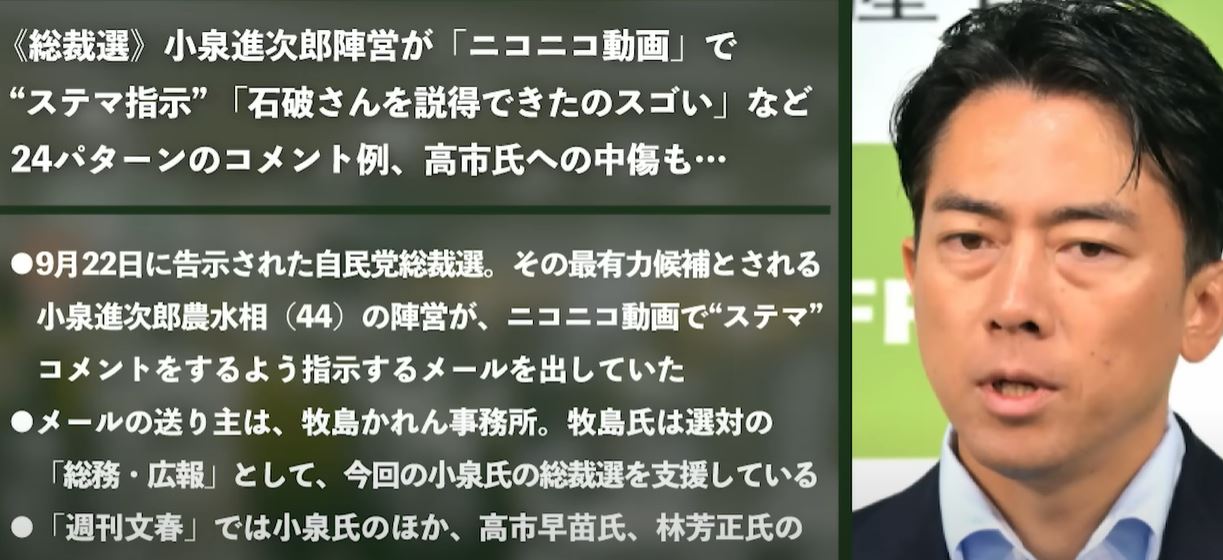

自民党のSNS規制に対する国民の不信感を強めている要因のひとつが、過去に実際に起きた「選挙期間中のアカウント凍結疑惑」です。特に2023年の参院選では、政権批判を行っていた一部の市民アカウントが次々と凍結され、「政府や与党がSNSプラットフォームに圧力をかけたのではないか」という疑念が広がりました。

批判的アカウントが次々と停止

参院選の期間中、X(旧Twitter)で自民党や当時の首相を批判していたアカウントが複数凍結されました。これらのアカウントは確かに政権に厳しい意見を投稿していましたが、その多くは過激な誹謗中傷というよりも「政策批判」や「疑惑の追及」といった内容でした。ところが、なぜか一斉に停止措置が取られたのです。

SNSユーザーの間ではすぐに「自民党からの要請で凍結されたのではないか」という憶測が飛び交いました。根拠となったのは、凍結されたアカウントの多くが共通して「与党に不都合な情報を発信していた」という点です。これが偶然だと考えるのは難しく、疑惑はますます強まりました。

平井拓也氏の「消し込み発言」

さらにこの疑惑を決定的にしたのが、自民党の平井拓也広報本部長(元デジタル大臣)の発言です。参院選後に出演したネット番組の中で、平井氏は「我々は相当消し込みに行ってますからね。でもやってもやっても間に合わない」と語ったのです。この発言はSNS上で瞬く間に拡散され、大炎上となりました。

国民からすれば「やはり自民党が裏でSNSに圧力をかけていたのではないか」と受け止められても仕方がありません。実際、自民党の公式サイトには「SNS上の認知戦から民主主義を守る」と題する平井氏のインタビュー記事も掲載されており、党が積極的にSNS対策を進めていたことは間違いありません。

保守派すら巻き込まれた凍結

興味深いのは、凍結されたアカウントの中には「自民党保守派を応援する内容」を投稿していたユーザーも含まれていたことです。つまり、一律に「反自民」だから狙われたわけではなく、「政権にとって不都合な情報」を扱っていたかどうかが判断基準になっていた可能性があります。

一部の議員は「ロシアの工作活動に関わっていた可能性がある」と説明しましたが、その根拠は示されませんでした。結果として、「都合の悪い声を外部勢力のせいにして封じ込めたのではないか」という批判が強まったのです。

国民の信頼を揺るがす事態

選挙は民主主義において最も重要なプロセスです。その期間中に政権批判を行う市民の声が抑え込まれるとすれば、それは民主主義の根幹を揺るがす大問題です。たとえ一部のアカウントが誤情報を含んでいたとしても、それを理由に「批判全体を排除する」ことは許されません。むしろ選挙期間だからこそ、多様な意見が保障されるべきなのです。

今回のアカウント凍結疑惑によって、自民党が推し進めるSNS規制への警戒感は一層強まりました。国民は「選挙期間中に政権が不都合な情報を削除させる」未来を現実のものとして想像するようになったのです。

結論:選挙とSNS規制の危険な関係

参院選でのアカウント凍結疑惑は、自民党がSNS規制を推し進めるうえで最も危険な側面を示しています。それは「選挙における情報統制」という問題です。選挙期間中の情報は、国民の判断を直接左右します。その自由な流通が阻害されれば、公正な選挙が成り立たなくなります。

つまり、SNS規制は単なる「誹謗中傷対策」ではなく、「選挙結果をもコントロールする手段」として利用されかねないのです。これは民主主義国家にとって致命的なリスクであり、国民が最も警戒しなければならない部分だと言えるでしょう。

次の章では、SNS規制の議論と並行して注目を集めた、若手議員の発言とそれに対する批判について取り上げます。

若手議員のSNS発言と「被害者意識」批判

自民党のSNS規制方針が批判を浴びる中、若手議員のSNSでの発言がさらに火に油を注ぎました。特に注目されたのは、外務大臣政務官を務めるエリアル・フィア議員の投稿です。彼女は自身のX(旧Twitter)で「若い女性でマイノリティである自分に対する誹謗中傷は、この守られる空間には存在しないのだろう」といった趣旨の発言を行い、大きな議論を呼びました。

「マイノリティだから叩かれる」という論理

エリアル議員は、自分が若く、女性であり、マイノリティだからこそSNSで誹謗中傷を受けていると主張しました。この発言は一見すると「弱者の立場からの切実な声」のように聞こえます。しかし、多くの国民はこの主張に違和感を覚えました。なぜなら、批判の対象は彼女の属性ではなく、あくまで政治家としての言動や政策に対するものだからです。

国民からすれば「マイノリティだから批判されているのではなく、政治家だから批判されている」というのが実態です。ところが、本人がそれを「差別的な誹謗中傷」と受け止めるなら、正当な批判までも差別問題にすり替えられてしまいます。これは健全な議論を妨げる危険な発想だと言えるでしょう。

被害者意識の押し付け

さらに問題なのは、この発言が「マイノリティは常に誹謗中傷の対象である」という前提に立っている点です。これは逆に「弱者は必ず守られるべき存在だ」と固定化してしまい、社会に新たな分断を生みかねません。批判をすべて「差別だ」「誹謗中傷だ」と決めつけてしまえば、政策や政治姿勢に対する正当な議論は成立しなくなります。

国民からは次のような声が上がりました。

- 「議員は国民から批判されるのが仕事だろう」

- 「若い女性であることは免罪符にならない」

- 「被害者意識を盾にして批判をかわそうとしているだけ」

これらの反応は、国民が「属性ではなく政策を批判している」という意識を持っていることを示しています。つまり、問題は性別や年齢、出自ではなく、議員としての行動や発言そのものにあるのです。

自民党全体への不信感を拡大

エリアル議員の発言は、個人のSNS上での発言にとどまらず、自民党全体への不信感を拡大させる結果となりました。「やはり自民党の議員たちは国民の声を真摯に受け止める気がない」「批判を誹謗中傷にすり替えて封じようとしている」という見方が広がったのです。

さらに、こうした発言が自民党のSNS規制方針と重なることで、国民の警戒心は一層強まりました。「国民が批判すれば、それを差別や誹謗中傷として扱い、規制を正当化するのではないか」という疑念が現実味を帯びてきたからです。

健全な議論を拒む姿勢

民主主義においては、政治家が批判を受けるのは当然です。むしろ、その批判を受け止め、改善や説明につなげることこそが政治家の役割です。しかし、今回の発言に見られるように、批判を「誹謗中傷」「差別」として処理してしまえば、国民との対話の余地は失われます。これは政治の健全性を大きく損なうものです。

結論:被害者意識は言論統制の口実になり得る

エリアル議員の発言は、国民からの批判をかわすための「被害者意識の利用」と受け止められました。そしてこの構図は、自民党が進めようとしているSNS規制と非常に相性が良いのです。つまり「批判=誹謗中傷」「異論=差別」とすり替えることで、国民の声を封じ込めることができるからです。

結局のところ、この発言が示したのは「自民党は批判を受け入れる気がない」という姿勢そのものでした。国民の声を真摯に受け止めるのではなく、規制や被害者意識を使って抑え込もうとする限り、自民党に対する不信感はさらに広がっていくでしょう。

次の章では、ここまで見てきた問題を踏まえ、最終的に「自民党の姿勢が民主主義にどのような危機をもたらすのか」をまとめていきます。

結論:自民党の姿勢と民主主義の危機

ここまで、自民党が発表したSNS規制方針をめぐる問題点について見てきました。発表内容そのものは「健全な言論空間を守る」という美しい言葉で飾られていましたが、その裏側には「国民の批判を封じ込めたい」という本音が透けて見えます。結論として、自民党の姿勢は民主主義に深刻な危機をもたらす可能性があると言わざるを得ません。

言論統制への第一歩

「誤情報」「虚偽情報」という曖昧な言葉を使い、政府が不都合な声を封じる――これはまさに言論統制の典型的な手口です。中国やロシアといった権威主義国家では、政府に批判的な意見が「デマ」として処罰されるのが日常となっています。日本が同じ道を歩み始めているのではないかという危機感を、多くの国民が抱いています。

特にSNSは、一般市民が自由に意見を発信できる貴重な場です。これまで国民はSNSを通じて、旧統一教会の問題やコロナ対策の遅れ、外国人労働者政策の矛盾などを可視化してきました。つまり、SNSは国民による「監視の力」として機能してきたのです。その空間を規制することは、国民の声を奪い、民主主義の根幹を揺るがす行為にほかなりません。

「守るため」という言葉の裏にあるもの

自民党は「国民を守るために規制する」と説明します。しかし、これまでの議員の振る舞いや発言を見れば、それが「自分たちを守るため」であることは明らかです。批判を受け入れる姿勢を見せるどころか、コメント欄を封鎖し、批判的な国民をブロックし、そしてSNS規制を進める――これが自民党の実態です。

「守る」という言葉ほど便利なものはありません。聞こえは良いですが、その対象が「国民」ではなく「政権自身」であるなら、それは欺瞞に過ぎません。むしろ「守るため」という言葉こそが、国民の自由を奪う口実になってしまうのです。

国民が声を上げ続ける重要性

もし国民が沈黙すれば、政府は規制を既成事実化し、やがては批判的な言論が完全に封じられる未来が訪れるかもしれません。だからこそ、国民は声を上げ続けなければならないのです。誤情報や誹謗中傷の問題を議論することは重要ですが、その議論から「権力に不都合な声を消す仕組み」を導入してはなりません。

民主主義は一度壊れてしまえば、取り戻すのは非常に困難です。中国やロシアを見れば分かる通り、言論統制が当たり前になった社会では、国民が自由に意見を言うことすら不可能になります。日本がその道を歩まないためには、国民一人ひとりが「情報を疑い、批判し、議論する姿勢」を持ち続けることが不可欠です。

結論:民主主義を守るのは国民自身

今回のSNS規制をめぐる議論は、「自民党vs国民」という構図ではなく、「権力vs民主主義」という根本的な対立を示しています。つまり、権力を持つ側が国民の声を封じ込めようとするのか、それとも国民がその圧力を跳ね返して自由を守るのか――その分岐点に私たちは立たされています。

言論統制は一見すると「秩序を守るため」に見えますが、実際には「自由を奪うため」に機能することが多いのです。だからこそ、国民は常に疑問を持ち、政治を監視し続ける必要があります。そして、批判の声を上げることこそが民主主義を守る最も有効な手段なのです。

自民党が変わらない限り、この問題は今後も続いていくでしょう。しかし、最終的に民主主義を守る力は政治家ではなく、私たち国民自身の手にかかっています。SNS規制の議論は、そのことを改めて突きつけているのです。

あなたの意見は?

ここまで読んでくださった皆さんは、この自民党のSNS規制についてどう感じましたか?「国民を守るために必要」と思うでしょうか。それとも「言論統制への第一歩」と考えるでしょうか。ぜひコメント欄でご意見をお聞かせください。民主主義は一人ひとりの声から始まります。

ディスカッション

ピンバック & トラックバック一覧

[…] 自民党 ついにSNS規制へ動き出す。「もう国民の声は聞きません」【炎上】… […]