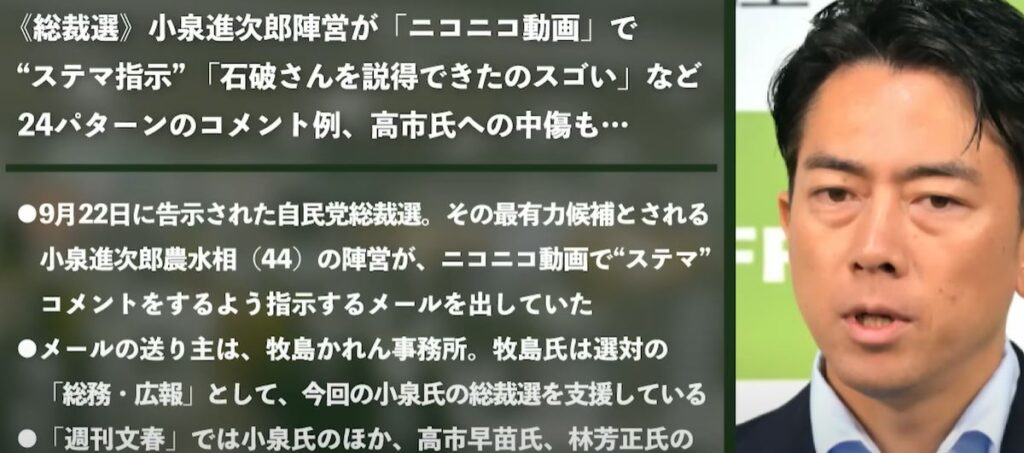

小泉進次郎 ステマ指示疑惑。【総裁選スキャンダル】小泉進次郎陣営に「ステマ疑惑」浮上|高市早苗氏中傷と林芳正氏の資金問題

自民党総裁選2023の背景と注目点

2023年9月22日、自民党総裁選が告示され、日本の政局は大きな注目を集めました。総裁選は、次期首相を事実上決める重要なプロセスであり、国民やメディア、そして各陣営の支持者が固唾をのんで見守るイベントです。

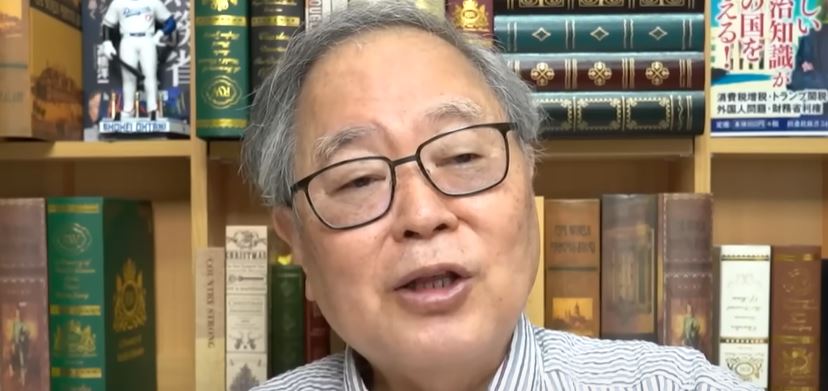

今回の総裁選では、複数の候補者が名乗りを上げましたが、その中でも小泉進次郎農林水産大臣が最有力候補と目されていました。若手でありながら知名度が高く、メディア映えするキャラクターや発信力から「ポスト安倍」「次世代リーダー」としての期待が高まっていたのです。

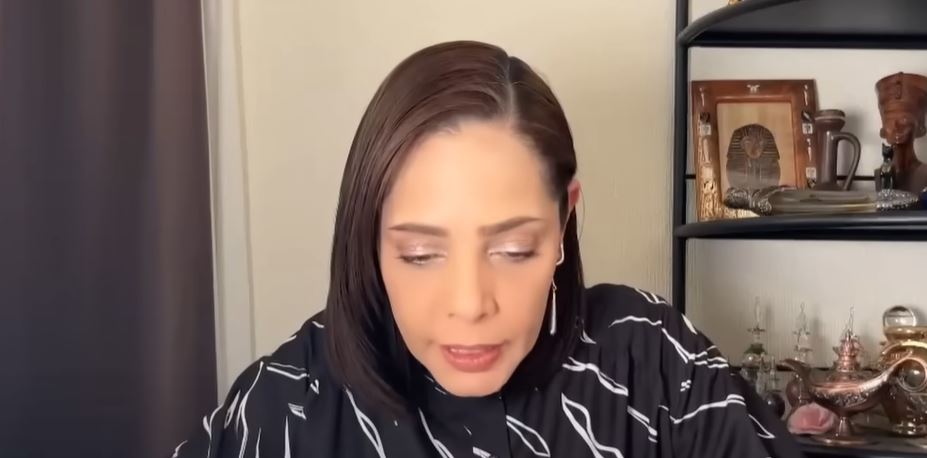

また、候補者の一人である高市早苗氏は、保守層を中心に強い支持を集めており、特に安全保障や経済政策で存在感を発揮していました。これに対して、石破茂氏や岸田文雄氏など、過去に総裁選に挑戦した経験を持つベテランも立候補し、戦局は混沌とした様相を呈していました。

今回の選挙戦の注目点は以下の通りです。

- 小泉進次郎氏の圧倒的なメディア露出 ― 政治家としての発言力・発信力がどこまで票につながるか。

- 高市早苗氏の躍進 ― 保守層の支持を背景に、女性候補として初の総裁を目指す挑戦。

- 石破・岸田らベテラン候補の存在感 ― 経験値と人脈を活かした巻き返しがあるか。

- ネット世論とメディア報道の影響 ― 世論形成がどの候補に有利に働くのか。

特に注目すべきは、従来の派閥力学だけではなく、メディア戦略やネット世論が選挙戦の行方を大きく左右する時代に突入している点です。小泉氏の人気が本物なのか、それとも「演出された人気」なのか――この点が後に大きな論点となっていきます。

次章では、この総裁選を揺るがせた「小泉陣営のステマ疑惑」について詳しく見ていきます。

小泉陣営の“ステマ疑惑”発覚の経緯

2023年の自民党総裁選で最有力候補とされていた小泉進次郎農林水産大臣。その選挙戦を大きく揺るがしたのが、いわゆる「ステマ疑惑」でした。この問題は、政治の裏側でどのように情報操作が行われているのかを浮き彫りにするものであり、国民の関心を一気に集めました。

発端となったのは、週刊文春のスクープです。文春の取材によると、小泉氏の陣営から支持者に向けて送られたメールの中に、「ニコニコ動画でポジティブなコメントを書き込むよう指示する内容」が含まれていたというのです。これは、いわゆるやらせ投稿、つまり世論誘導を目的としたネット工作と解釈できます。

さらに問題を大きくしたのが、このメールの送り主です。メールを送信したのは、神奈川県議会議長である牧島尾夫氏。彼は長年にわたり小泉進次郎氏に仕えてきた人物であり、選挙戦の裏方を取り仕切るキーパーソンと目されていました。しかも、牧島氏の娘である牧島かれん衆議院議員も小泉陣営を支援していたため、親子ぐるみで総裁選のサポートをしていた構図が浮かび上がります。

このメールには、具体的に「こうしたコメントを書いてほしい」という例文が記載されていました。つまり、単なる「応援をお願いします」という呼びかけではなく、戦略的に設計されたコメントを拡散するよう指示していたのです。こうした手法は、マーケティングの世界ではステルスマーケティング(ステマ)と呼ばれます。

なぜ小泉陣営は、数あるプラットフォームの中で「ニコニコ動画」に注目したのでしょうか。その理由のひとつに、同サイトが持つ「コメント文化」があります。ニコニコ動画では、動画の再生中にユーザーのコメントが流れる仕組みがあり、視聴者の印象に直接影響を与える力があります。ポジティブなコメントが並べば、その候補者があたかも圧倒的な支持を受けているように錯覚させることができるのです。

つまり、小泉陣営はこの「錯覚効果」を狙って、計画的にコメント操作を行おうとしていたのではないかと推測されます。ネット上の評価は、現代の選挙戦において票の行方を大きく左右する要因のひとつとなっており、この戦略がもし成功していれば、支持率や党内での評価に実質的な影響を与えた可能性は否定できません。

このように、小泉陣営のステマ疑惑は単なる「選挙戦の裏話」ではなく、民主主義の根幹に関わる重大な問題として社会に広まりました。次章では、実際に指示された24パターンのコメント例を取り上げ、その狙いと仕組みをさらに詳しく解説していきます。

ステマコメントの具体例と狙い

週刊文春が入手したメールの中には、なんと24種類ものコメント例が並べられていました。これらは単なる応援メッセージではなく、戦略的に設計された「ポジティブ誘導コメント」です。つまり、ネット上で自然な支持の声を装い、視聴者に「小泉進次郎人気は本物だ」と錯覚させることを狙ったものだったのです。

具体的なコメント例の一部を挙げると、以下のような内容が確認されています。

- 「あの石破さんを説得できたのはすごい」

- 「泥臭い仕事もこなせるようになって一皮むけたね」

- 「やっぱり次世代を担うのは小泉さんしかいない!」

- 「言葉に説得力が出てきた。リーダーの器だと思う」

- 「農林水産大臣としての実績が着実に積み上がっている」

これらのコメントは、あたかも一般視聴者が自然に書き込んだように見えます。しかし、実際には陣営から指示された「テンプレート」だった可能性が高いのです。

狙いは明確です。ニコニコ動画のコメント欄はリアルタイムで視聴者の目に飛び込むため、視聴者の心理に強い影響を与えることができます。もし動画を見ながらポジティブなコメントばかり流れてきたら、多くの人は「この候補は人気がある」と錯覚してしまうでしょう。これは心理学でいうバンドワゴン効果(多数派に同調しようとする心理作用)を利用した典型的な戦術です。

さらに重要なのは、コメントが「具体的な成果」や「人間的成長」を強調している点です。単に「頑張れ!」という応援ではなく、実績や能力を高く評価しているかのように見せることで、説得力を増す工夫が施されています。これによって、視聴者は「小泉氏は能力のある政治家だ」と無意識に刷り込まれるのです。

つまり、このコメント戦略は単なる人気演出にとどまらず、候補者の資質を印象づけ、支持拡大へとつなげる高度なイメージ操作であったと言えます。政治におけるネット世論の重要性が増す現代において、この手法がいかに効果的であるかを如実に示す事例だと言えるでしょう。

しかし、このコメント例の中には、他の候補者に対するネガティブな内容も含まれていました。次章では、その代表的なターゲットとなった高市早苗氏への中傷コメントに焦点を当て、問題点を詳しく解説していきます。

高市早苗氏への中傷コメントと問題点

小泉進次郎陣営の“ステマ疑惑”で大きな問題となったのが、単なるポジティブコメントの指示にとどまらず、ライバル候補である高市早苗氏への中傷コメントまで含まれていた点です。これは単なる「印象操作」ではなく、明確なネガティブキャンペーンの一環と見ることができます。

文春の報道によれば、メールに記載されていたコメント例の中には以下のような内容が含まれていました。

- 「高市さんは発言が過激すぎて不安になる」

- 「政策に具体性がないし、実現可能性に欠けると思う」

- 「やっぱりリーダーの器ではないかな…」

これらのコメントは、一見すると一般の有権者が抱きそうな疑問を装っています。しかし実際には、意図的に候補者の信頼性を下げる効果を狙った仕掛けだった可能性が高いのです。つまり「ポジティブな演出」と同時に「ライバルの評価を下げる」二重の戦略が展開されていたわけです。

ここで問題となるのは、こうした中傷コメントが誹謗中傷や風評被害の域に踏み込んでいる点です。高市氏は女性政治家として注目を集める存在であり、その立場に対するネガティブな情報操作は、政治倫理の観点からも看過できません。

さらに、ネット上での誹謗中傷は拡散が極めて早く、一度植え付けられたイメージは簡単に払拭できません。特に「コメント欄」という仕組みは、記事や動画と一体化して記憶に残りやすく、候補者の印象形成に強く作用します。これはSNS時代の選挙戦における深刻な課題のひとつです。

法律的には、候補者に対する根拠のない中傷は名誉毀損や公職選挙法違反に問われる可能性もあります。しかし現実には、ネット上のコメントは匿名性が高く、誰が書き込んだのか追跡が困難なケースも少なくありません。そのため「やらせコメント」の問題は、単なる道義的問題にとどまらず、法制度の不備も浮き彫りにしているのです。

高市氏自身はこうした中傷に直接反応することは避けましたが、報道が広がるにつれ「総裁選の公正さ」に対する疑問が世論で高まりました。結果として、この件は小泉陣営への信頼失墜につながり、総裁選の行方を左右する大きな争点のひとつとなったのです。

次章では、このようなネット世論操作の手法が政治利用された過去の事例を振り返りながら、今回の「ステマ疑惑」をより広い文脈で検証していきます。

ステマ手法の政治利用:過去の事例との比較

小泉進次郎陣営の「ステマ疑惑」は大きな衝撃を与えましたが、政治の世界でネット世論を操作しようとする動きは今回が初めてではありません。国内外を問わず、選挙戦における情報操作やステルスマーケティング的手法は繰り返し問題視されてきました。

海外の事例:SNSを利用した世論操作

代表的なのが、2016年アメリカ大統領選です。この選挙では、ロシア系のアカウントがFacebookやTwitter上で偽情報を拡散し、候補者への支持・不支持を煽ったとされています。いわゆる「フェイクニュース」とボットによる拡散が問題となり、民主主義への深刻な脅威として世界的に議論を呼びました。

また、英国のEU離脱国民投票(Brexit)でも、特定の立場を支持するためにSNS広告やターゲティングが駆使され、投票行動に影響を与えたと指摘されています。こうした事例は、ネット空間が選挙結果を左右し得ることを如実に示しています。

国内の事例:匿名掲示板やSNSの工作

日本においても、過去に匿名掲示板「2ちゃんねる」やTwitterを通じた世論操作の噂が繰り返し浮上しています。ある政党を持ち上げたり、ライバル候補を貶める書き込みが大量に行われたケースが報告されており、今回の小泉陣営のケースと共通点が見られます。

また、2010年代以降、ネット上での「まとめサイト」や「ニュース風の記事」を使った間接的なPRも問題になりました。これらはステマとプロパガンダの中間的な存在であり、読者に「中立的な記事」と誤認させる点で、極めて巧妙な手口といえます。

ステマとプロパガンダの違い

ここで整理しておくと、ステマとプロパガンダには次のような違いがあります。

| 手法 | 目的 | 特徴 |

|---|---|---|

| ステマ(ステルスマーケティング) | 商業的・政治的利益を得るために、自然な意見を装う | 広告と気づかれない形で仕込む/匿名コメントやレビューを利用 |

| プロパガンダ | 国家や組織の理念を浸透させ、世論を操作する | 大規模なキャンペーン/メディア・教育・文化活動を総動員 |

つまり、今回の小泉陣営のケースは「広告に見せない広告」であるステマの典型例でありつつも、政治的な文脈ではプロパガンダ的な側面も兼ね備えていたと言えるでしょう。

このように、過去の事例と比較すると、今回の問題は決して特殊なケースではなく、むしろ世界的な潮流の中で起きた一つの事例に過ぎません。ネット空間での世論誘導は今後ますます巧妙化すると予測され、法制度や情報リテラシーの整備が急務となっています。

次章では、総裁選のもう一つの争点となった高市陣営の政治資金問題について詳しく解説していきます。

高市陣営の別スキャンダル:林芳正氏の政治資金問題

小泉進次郎陣営の「ステマ疑惑」と並んで、2023年自民党総裁選で注目を集めたのが、高市早苗陣営をめぐる政治資金問題です。その中心にいたのが、元外務大臣の林芳正氏でした。

報道によれば、林氏は高市早苗氏に対して2000万円もの巨額寄付を行っており、その影響力が取り沙汰されました。しかし問題は寄付そのものではなく、林氏の政治資金の使い方にありました。文春の調査によると、林氏は政治資金でフグやステーキといった高級料理を頻繁に飲食していたとされ、政治資金規正法の趣旨に反するのではないかとの疑惑が浮上したのです。

政治資金は本来、選挙活動や政策立案のために使われるべきものであり、私的な豪華飲食に流用されることは許されません。この点について、専門家からは次のような指摘がなされています。

- 「政治活動と無関係な飲食は有権者の信頼を損なう」

- 「寄付を受ける側も、資金提供者の使途について一定の責任を負うべき」

- 「制度の抜け穴を突いたグレーゾーン利用の典型」

高市氏にとっても、この問題は無視できないダメージでした。というのも、彼女はクリーンな保守政治家としてのイメージを大切にしており、支援者にまつわるスキャンダルは自身の政治的信頼性を揺るがすリスクがあるからです。

さらに、寄付と豪華飲食の関係が「見返り」として疑われる可能性も否定できません。表向きには合法的な資金の流れであっても、実態として利益供与や癒着があったのではないかと国民に受け止められれば、政治不信を加速させる要因となります。

この林芳正氏の政治資金問題は、小泉進次郎陣営のステマ疑惑と同時期に報じられたことで、総裁選全体が「スキャンダル選挙」と化した印象を世論に与えました。結果として、有権者や党員に「誰を信頼すべきなのか」という深刻な疑問を投げかける事態となったのです。

次章では、こうしたスキャンダルを暴いた週刊文春のスクープ力とメディアの影響力に焦点を当て、選挙戦におけるジャーナリズムの役割を考察していきます。

メディアと世論形成:文春スクープの影響力

小泉進次郎陣営のステマ疑惑や高市早苗陣営の政治資金問題が大きな注目を集めた背景には、週刊文春のスクープ報道がありました。日本の政治において、文春の報道は単なるゴシップを超え、しばしば選挙戦の流れを左右する決定打となってきました。

「文春砲」の影響力

週刊文春は長年にわたり、政界・芸能界の不祥事を数多く暴いてきました。政治の分野では、過去にも閣僚の辞任や派閥力学の変化を引き起こした事例が少なくありません。今回の総裁選でも、文春のスクープによって「クリーンさ」や「透明性」が問われ、候補者の評価に直結しました。

特に今回の報道では、証拠となる具体的なメール文書が提示されていたことが重要です。単なる噂ではなく、裏付けのある一次資料をもとにした報道だったため、信憑性が高く、世論への影響力も一層大きなものとなりました。

SNSと拡散の相乗効果

現代においては、週刊誌の記事が出ると同時にSNSで拡散され、瞬く間に世論を形成していきます。特にTwitter(現X)やYouTubeの切り抜き動画では、「小泉陣営のステマ疑惑」というキーワードが急速に広まり、党員や一般有権者の意識に強烈なインパクトを与えました。

さらに、ネット上では「文春が報じた=信頼できる」というブランドが確立されており、その報道がニュース番組やワイドショーで再び取り上げられることで、情報の拡散が加速するのです。つまり、週刊誌とSNSは相互補完的な関係を築きながら、現代の世論形成に大きく影響していると言えます。

過去の文春スクープとの比較

文春砲が政治を揺るがした事例は過去にも存在します。例えば、2016年には閣僚の不正献金疑惑を報じ、辞任に追い込んだケースがありました。また、与党幹部のスキャンダルが派閥の勢力図を塗り替えるきっかけとなったこともあります。今回の総裁選における報道も、そうした「政治の地殻変動」を引き起こしかねない力を秘めていました。

ジャーナリズムの役割と課題

一方で、メディアの報道が世論を大きく動かすことには危うさも伴います。スクープが事実に基づくものであれば問題ありませんが、もし誤報や過度な印象操作であれば、候補者や政党に取り返しのつかないダメージを与える可能性もあります。したがって、報道機関には正確性と公正性が強く求められます。

今回の事例は、メディアが「政治の監視役」として機能する一方で、報道のあり方が選挙戦そのものに大きく影響するという現実を改めて示しました。

次章では、このようなネット時代の選挙戦を踏まえ、私たち有権者が持つべき情報リテラシーについてまとめていきます。

まとめ:ネット時代の政治と情報リテラシー

2023年自民党総裁選をめぐる一連の報道は、単なるスキャンダルにとどまらず、ネット時代の政治と情報操作の危うさを浮き彫りにしました。小泉進次郎陣営のステマ疑惑、高市早苗陣営に関わる政治資金問題、そしてそれを暴いた週刊文春のスクープ。これらはすべて、現代の選挙戦において「情報」がどれほど大きな力を持つかを示す象徴的な出来事です。

ネット世論操作の危険性

ニコニコ動画でのコメント操作のように、ネット上の情報は簡単に「演出」される可能性があります。ポジティブなコメントが並べば「人気がある」と錯覚し、ネガティブな情報が拡散されれば「信頼できない」と判断される――。このように、人々の認識は操作された環境の中で形成される危険があるのです。

有権者に求められる情報リテラシー

だからこそ、有権者には情報リテラシーが強く求められます。具体的には、

- 情報の出どころが一次情報なのかを確認する

- 複数のメディアやソースを比較し、偏りを見極める

- SNSやコメント欄の書き込みは「操作の可能性」がある前提で読む

こうした習慣を持つことで、意図的な世論操作に流されにくくなります。情報を鵜呑みにせず、冷静に分析する姿勢こそが健全な民主主義を守る第一歩です。

政治とメディアの新しい関係

メディアは「権力の監視役」として不可欠ですが、その報道が選挙戦に直接影響を与える時代になりました。これは健全な民主主義のために必要な側面もあれば、過剰なスキャンダル報道によって候補者の政策論争がかき消されるリスクもあります。今後はメディアの責任と有権者のリテラシーの両立が求められるでしょう。

これからの選挙戦のあり方

今回の総裁選で明らかになったのは、従来の派閥力学や地盤・看板に加えて、ネット世論とメディア戦略が選挙の勝敗を左右する時代に突入したという事実です。政治家にとっては情報発信の透明性が不可欠であり、有権者にとっては情報を見極める力がより一層必要になっています。

「情報戦の時代の政治」――それが今、私たちが直面している現実です。小泉進次郎陣営のステマ疑惑も、高市早苗氏をめぐる資金問題も、結局は「誰が正しく情報を扱えるのか」という問いに帰結します。私たち有権者が冷静に判断し、健全な民主主義を支えていくことが、これからの政治をよりよいものにする唯一の道なのです。

ディスカッション

ピンバック & トラックバック一覧

[…] 小泉進次郎 ステマ指示疑惑。【総裁選スキャンダル】小泉進次郎陣営に「… […]