小泉進次郎ステマ疑惑を徹底検証|国内外の政治ステマ事例と今後の展望」,政治に潜むステマの手口|小泉家から見る情報操作と民主主義の課題

導入:ステマと政治―なぜ注目されるのか

近年、インターネットやSNSが社会に浸透する中で、情報の流通の仕方は大きく変化しました。従来はテレビや新聞といったマスメディアが情報の主流を担っていましたが、現在では誰もが発信者となり、ネット上で瞬時に情報が広がります。この変化は民主主義における「世論形成」のあり方を根本から変えてしまいました。

その中で注目されているのがステルスマーケティング(ステマ)です。本来は広告であるにもかかわらず、それを隠した形で「自然な意見」「一般市民の声」を装って発信される情報操作の手法です。例えば、商品レビューを装った宣伝や、匿名のSNS投稿による意図的な支持表明などが典型例です。

こうした手法は企業マーケティングの世界で広まりましたが、近年では政治の世界でも活用され始めている点が問題視されています。選挙戦では候補者や政党の印象を操作することが勝敗を大きく左右します。そのため、一見「市民の声」に見せかけた投稿や記事が、実は特定の政治勢力によって仕込まれたものであるケースが後を絶ちません。

さらにやっかいなのは、こうしたステマ的手法がプロパガンダと結びつくことで、より大規模かつ巧妙な世論誘導が行われる可能性があることです。プロパガンダは国家や組織が自らの理念や政策を広めるための活動であり、歴史的にも選挙や戦争において繰り返し利用されてきました。これにステマが加わることで、従来の大規模キャンペーンとは異なり「草の根的な市民の声」を装いながら意識を誘導する、新たな手法が生まれているのです。

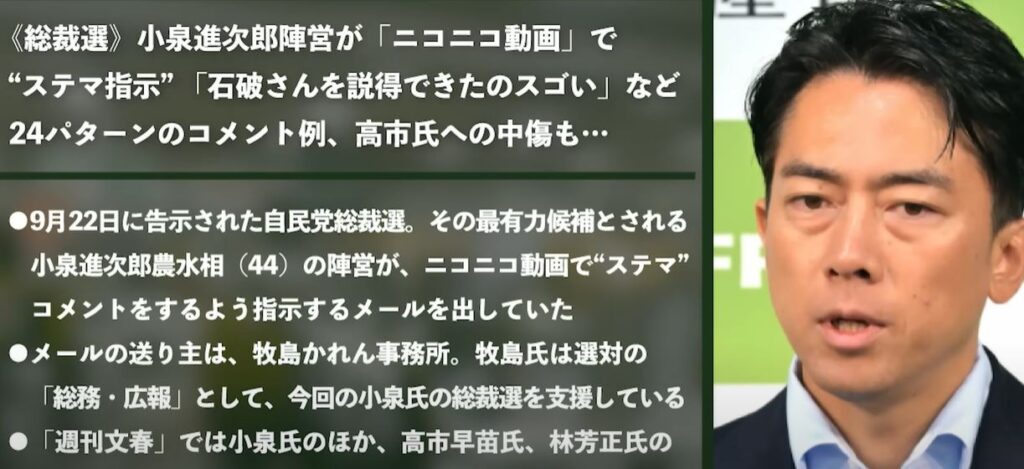

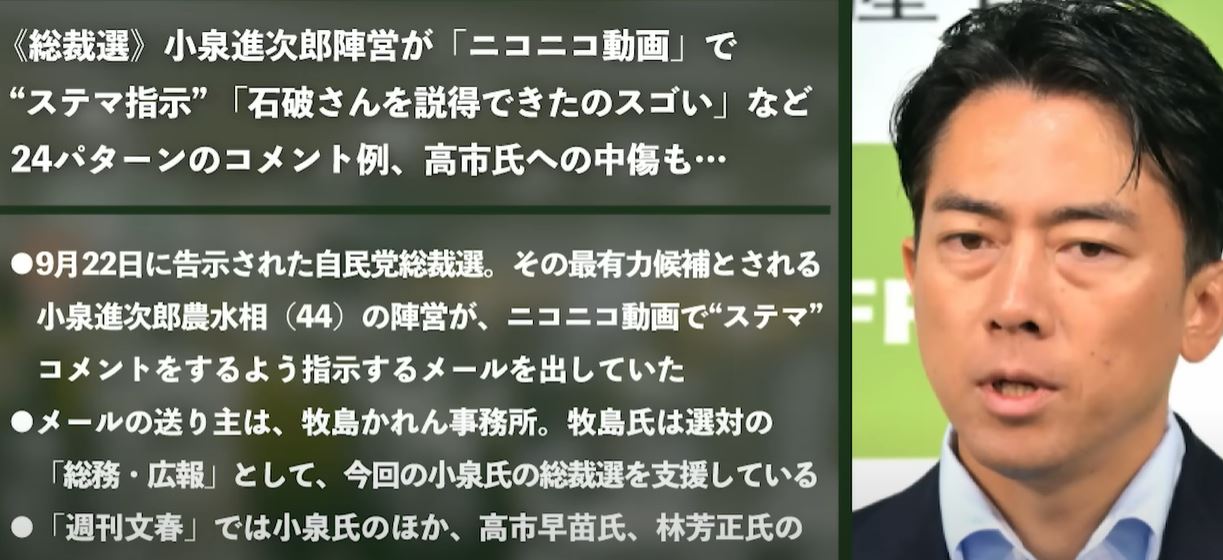

日本でも最近、小泉進次郎陣営の「ステマ疑惑」が話題となりました。支持者の自然発言に見せかけたネット上の書き込みや記事が、実際には組織的に仕組まれたものではないかという疑惑です。これが注目を集めたのは、進次郎氏がこれまで「クリーン」なイメージを前面に押し出してきたからこそ、その裏でネット世論を操作していた可能性が社会に衝撃を与えたからにほかなりません。

もちろん、こうしたケースは小泉家に限ったものではありません。世界を見渡せば、2016年のアメリカ大統領選挙や英国のEU離脱国民投票(Brexit)など、SNSを活用した大規模な情報操作の事例が存在します。国内でも匿名掲示板やまとめサイトを通じた世論誘導が指摘されてきました。つまり、今回の疑惑は「突然出てきた特殊な問題」ではなく、世界的な流れの一部と捉えるべきなのです。

本記事では、この問題を多角的に検証していきます。まず海外の選挙で使われた手法を確認し、次に日本国内のケースを分析します。そのうえで、小泉家がどのように情報発信と世論形成にステマ的手法を活用してきたのかを掘り下げます。そして最後に、制度的な課題や今後必要な対応策を提示し、読者の皆さんとともに「政治とステマ」の関係を考えていきます。

政治の信頼性を守るためには、こうした問題に対する冷静な理解と批判的思考が不可欠です。読者の皆さんが「見えない情報操作」に惑わされないための基礎知識を持つことこそが、健全な民主主義の第一歩となるでしょう。

海外事例から学ぶ:SNSと世論操作の手口

インターネットが政治に与える影響を語る上で、まず避けて通れないのが海外の事例です。とりわけ2016年のアメリカ大統領選挙と、同じ年に行われた英国のEU離脱国民投票(Brexit)は、現代の民主主義に深刻な課題を突きつけました。これらの選挙は「SNSを利用した世論操作」が現実の投票行動に影響を与えることを世界に示し、その後の各国に大きな波紋を広げました。

2016年アメリカ大統領選:フェイクニュースとボットの連携

2016年の大統領選挙では、ドナルド・トランプ候補とヒラリー・クリントン候補が激しく争いました。その裏で問題となったのがロシアによる選挙介入疑惑です。具体的には、FacebookやTwitterなどのSNS上で大量の偽アカウントを作成し、そこから特定の候補者を支持する情報や、相手候補を貶めるフェイクニュースを拡散したとされています。

例えば「ヒラリー・クリントンが犯罪に関与している」といった根拠のない記事が拡散され、多くの有権者がそれを事実と誤解しました。さらに、拡散にはボット(自動プログラム)が活用され、人間が操作しているかのように見せかけながらリツイートやシェアを大量に行いました。これにより、特定の情報が「大多数の人が支持している意見」であるかのように錯覚させられたのです。

この事例は、SNSが単なる意見交換の場ではなく、選挙戦を左右する強力な「情報戦の舞台」になってしまったことを象徴しています。従来のメディアではファクトチェックや編集責任が機能していましたが、SNS空間ではそれが十分に働かず、結果的に民主主義の基盤である「正しい情報に基づく判断」が歪められる事態となりました。

Brexit国民投票:ターゲティング広告の影響力

同じ2016年、英国で行われたEU離脱の是非を問う国民投票(いわゆるBrexit)でも、SNSを駆使した世論操作が問題視されました。ここで注目されたのがマイクロターゲティング広告です。これは、ユーザーの年齢・性別・居住地・検索履歴・「いいね」などの行動履歴をもとに、個別に最適化された広告を配信する手法です。

Brexitを支持する勢力は、この仕組みを利用して「移民による治安悪化」や「EUが主権を奪う」といった感情を刺激するメッセージを、特定の層に集中的に届けました。その結果、有権者の中で中立的立場だった人々が、感情的な広告に触れることで投票行動を変えた可能性があると指摘されています。

従来のマスメディア広告は広く不特定多数に向けて発信されていましたが、SNS広告は「誰にどんな情報を見せるか」を個別に制御できる点で極めて強力です。選挙戦における戦術としては効率的ですが、透明性が欠如しており、有権者が「自分以外の人には異なるメッセージが配信されている」ことを認識できないことが問題です。

情報操作の3つの共通パターン

これらの海外事例から見えてくるのは、SNSを利用した世論操作にはいくつかの共通するパターンがあるということです。

- ① 偽情報の大量拡散:根拠のない記事や誤解を招く情報を作り、ボットや偽アカウントで一気に拡散する。

- ② 感情を刺激するメッセージ:「怒り」「恐怖」「不安」といった感情を喚起する情報は、事実確認される前に拡散しやすい。

- ③ ターゲティングによる分断:異なる立場の人々に対して異なるメッセージを配信し、社会の分断を深める。

このような仕組みは「ステルスマーケティング」の政治版といえるでしょう。広告であることを隠しながら人々の感情に訴え、自然発生的な世論のように装って拡散させる点で、商業的なステマと本質的に同じ構造を持っています。

国際社会での対応と課題

こうした事態を受け、国際社会ではSNS企業や政府が対応を迫られています。FacebookやTwitter(現X)は偽アカウントの削除や広告の透明性向上を進めてきましたが、依然として完全には防ぎきれていません。また、EUでは「デジタルサービス法(DSA)」を制定し、プラットフォームに対して虚偽情報対策やアルゴリズムの透明性を義務づけています。

しかし現実には、情報操作は常に進化しており、規制が追いつかない状況が続いています。AIを用いたディープフェイク動画や、自動生成されたニュース記事が登場し、真偽の判別がさらに難しくなっています。つまり、海外事例が示すのは「技術が進化すればするほど、世論操作も巧妙化する」という厳しい現実なのです。

日本への教訓

日本においても今後同様の問題が発生するリスクは高いと考えられます。SNSの利用率が高まり、若年層を中心に情報源がテレビからネットへ移行している中で、フェイクニュースやターゲティング広告が選挙に影響を与える可能性は十分にあります。

海外の事例は「他国の出来事」ではなく、日本が直面する未来の予兆です。むしろ、既に匿名掲示板やまとめサイトを通じた世論操作が報じられていることを考えれば、問題は水面下で進行していると見るべきでしょう。

次章では、日本国内で実際に報じられてきたネット世論操作の事例を振り返り、海外事例との共通点や相違点を明らかにしていきます。

国内事例:匿名掲示板・まとめサイト・隠れた広告

海外でのSNSを用いた世論操作は広く知られていますが、日本国内においても同様の手法が繰り返し問題視されてきました。特に注目すべきは匿名掲示板やSNSを利用した情報操作、そしてまとめサイトやニュース風コンテンツを利用した隠れた広告手法です。これらは一見すると自然発生的な市民の声や中立的な報道に見えますが、実際には特定の政治勢力や利害関係者によって意図的に仕組まれていた可能性があるのです。

匿名掲示板「2ちゃんねる」と世論操作の疑惑

日本におけるネット世論操作の代表的な舞台となったのが、匿名掲示板「2ちゃんねる(現5ちゃんねる)」です。2000年代から2010年代にかけて、ある政党や政治家を持ち上げたり、逆にライバル陣営を攻撃する書き込みが大量に投稿されていたとされています。

このような書き込みは個人ユーザーによる自発的な意見のように見えますが、実際には組織的に雇われた書き込み業者(いわゆる「ネット工作員」)による操作だった可能性が指摘されています。例えば「●●党が政権を取れば日本は終わる」といった煽動的なスレッドが乱立し、一定期間にわたってトレンドを形成していたのです。

匿名掲示板は発信者の正体を追跡することが難しいため、こうした情報操作を検証することは困難です。しかし、メディア報道や元関係者の証言によって、選挙シーズンに合わせた組織的活動の存在が浮かび上がっています。

Twitterと「バズ」の仕組みを利用した操作

2010年代以降はTwitter(現X)の利用が広がり、政治に関する情報発信も急増しました。その中で問題となったのが、大量のアカウントを用いたリツイートや「いいね」による人気演出です。支持者が多いかのように見せかけることで、候補者や政党の発言が注目され、ニュースに取り上げられる確率も高まります。

一見すると自然な「バズ」に見える現象が、実際には少数の組織や業者による操作であるケースが報告されています。特に選挙戦の期間中には、ネガティブな情報が集中的に拡散され、相手候補のイメージを損なう攻撃的な手法も目立ちました。

こうした現象は、海外で問題となったボット活用と本質的に同じ構造を持っています。日本でもすでに同様のテクニックが政治利用されていたと考えられるのです。

「まとめサイト」による印象操作

もう一つ国内で大きな影響を与えたのがまとめサイトの存在です。2ちゃんねるやSNSの投稿を収集・再編集し、あたかも「ニュース記事」のように見せるまとめサイトは、2010年代に爆発的に普及しました。

まとめサイトは中立的な立場で事実を伝えるように装いつつ、実際には特定の立場を強調した編集が行われていることが少なくありませんでした。例えば、ある政党に有利な発言だけをピックアップして掲載したり、ライバル陣営の失言を大きく取り上げて読者の印象を操作する、といった方法です。

読者の多くは、まとめサイトをニュースメディアと同じように信頼してしまいがちです。その結果、「ネットで話題になっている=世論の大勢である」と錯覚させられ、投票行動に影響を及ぼすことになります。

ニュース風記事と隠れた広告

さらに巧妙なのは、ニュース記事を装った広告(ネイティブ広告)の利用です。特定の候補者や政策を持ち上げる記事が「一見中立的な報道」に見えるよう作られ、ニュースサイトやブログに掲載されました。広告であることを明記せず、あたかも記者による取材記事のように見せかける点がステルスマーケティング的手法の典型です。

2010年代以降、広告代理店や関連企業がこうした記事を制作し、ネットニュースの一部として配信するケースが相次ぎました。これにより、有権者は「公平な情報」と信じて記事を読み、知らず知らずのうちに印象を操作されてしまうのです。

国内事例に共通する特徴

これまで紹介した国内事例には、いくつかの共通する特徴があります。

- 匿名性の利用:発信者の正体が分からないため、情報操作が発覚しにくい。

- 自然発生的に見せかける:「市民の声」「ネットの評判」として拡散することで、信ぴょう性を高める。

- ネガティブキャンペーン:相手候補を貶める情報の拡散が特に効果的に利用されている。

- 広告と報道の境界の曖昧化:記事やサイトが広告であることを隠し、読者を欺く。

これらの要素はすべて、商業的なステルスマーケティングと極めて類似しています。違うのは対象が「商品」ではなく「候補者」や「政党」である点です。つまり、日本においても政治のステマ化はすでに始まっていたといえるでしょう。

国内事例が示す危険性

国内事例が持つ最大の問題点は、世論の形成過程が歪められることです。選挙は民主主義の根幹であり、有権者は公平な情報を基に判断する権利を持っています。しかし、匿名掲示板やSNS、まとめサイトを通じた世論操作は、意図的に情報を偏らせ、有権者の認識をコントロールしてしまいます。

さらに、これらの手法は一度疑惑が報じられても「誰が仕組んだのか」を突き止めるのが難しいという特徴を持っています。そのため、責任の所在が不明確なまま問題が風化し、同じ手口が繰り返されるという悪循環に陥りやすいのです。

次の章では、こうした国内の流れの中で特に注目を集めた小泉家の情報発信とステマ的手法について詳しく掘り下げていきます。

小泉家におけるステマ疑惑の系譜:基礎知識

日本の政治史において小泉家は、常に注目を集めてきた存在です。小泉純一郎元首相から始まり、その息子である小泉進次郎氏に至るまで、独特の発信力とメディア戦略で世論を引きつけてきました。しかし同時に、その華やかな表舞台の裏では、「ステマ的手法」とも捉えられる情報操作の疑惑が繰り返し浮上しています。

本章では、まず小泉家の政治活動における広報戦略の特徴を整理し、その後に「ステマ疑惑」と呼ばれる背景を理解するための基礎知識を解説します。

小泉純一郎時代:メディア戦略の先駆者

2001年に首相となった小泉純一郎氏は、日本政治における「劇場型政治」を体現しました。ワンフレーズでわかりやすいスローガン、テレビ映えする演出、そしてメディア露出を徹底的に活用することで、国民的人気を獲得したのです。

純一郎氏は「自民党をぶっ壊す」「郵政民営化」といったシンプルで印象的な言葉を繰り返し用い、メディアがそれを大きく取り上げることで、自らの政治的メッセージを全国に浸透させました。これ自体は正規の政治広報活動ですが、その手法の巧妙さから「大衆心理を巧みに操っている」と批判されることもありました。

この時代にはまだ「ステマ」という言葉は広く使われていませんでしたが、実質的には「広告とは気づかせない形での世論誘導」が存在していたといえます。テレビや新聞といった大手メディアに依存しつつも、意図的に絵になる場面を演出し、それが自然発生的なニュースのように報じられる構造は、今日でいうステマ的要素を含んでいたのです。

小泉進次郎の登場:SNS時代の継承と発展

父の純一郎氏から政治的な知名度と地盤を引き継いだのが小泉進次郎氏です。進次郎氏はその爽やかなイメージと発信力で「次世代のリーダー」として早くから注目されました。

彼の強みは、父の時代のメディア戦略をSNS時代に適応させたことです。記者団とのやり取りを「進次郎節」として印象づけ、ワンフレーズコメントがネットで拡散される構造を意識的に作り出しました。さらに、インスタグラムやTwitterを通じて「自然体の日常」や「環境問題への取り組み」を発信し、若年層にも支持を広げました。

しかしその一方で、「好意的なコメントや記事が不自然に拡散されているのではないか」という疑惑も浮上しました。例えば、特定のハッシュタグが短期間で大量に投稿されたり、好意的なまとめ記事が一斉に配信される現象が見られたのです。これらは自然発生的な世論ではなく、裏で調整された情報拡散である可能性を指摘する声がありました。

「広告に見えない広告」の系譜

小泉家の政治活動を振り返ると、広告であることを意識させない広報手法が一貫して見られます。純一郎氏はテレビ映えする演出を仕掛け、それをニュース報道という形で「自然な現象」として国民に届けました。進次郎氏はSNSを駆使し、「市民の声」や「日常の一コマ」に見せかけた発信を行いました。

こうした構造は商業分野で問題視される「ステルスマーケティング」と共通しています。つまり、小泉家は時代に応じてツールを変えながらも、「広告らしく見せない広告」を武器としてきたのです。

「クリーンイメージ」とステマ疑惑の矛盾

進次郎氏が注目を集めた大きな理由の一つに、その「クリーンなイメージ」があります。環境政策や子育て政策に積極的に取り組む姿勢は、若い世代や女性層からの支持を得やすいものでした。

しかし、このイメージが「組織的に作られたものではないか」という疑惑が浮上すると、国民の失望感は一層大きくなります。クリーンさを前面に押し出せば押し出すほど、ステマ的な手法とのギャップが強調され、批判が激しくなる構図が見えてきます。

基礎知識としての「小泉家の情報発信の特徴」

ここまでを整理すると、小泉家の情報発信には次のような特徴が見られます。

- メディア戦略を徹底:純一郎氏はテレビ、進次郎氏はSNSを中心に戦略的に利用。

- ワンフレーズ重視:印象に残る短い言葉を繰り返し、報道に取り上げさせる。

- 自然発生的に見せる:実際には計算された発信であっても、自然な世論や日常風景に見せかける。

- クリーンなブランド構築:国民にポジティブなイメージを浸透させる一方で、疑惑が出ると反動も大きい。

これらの特徴は、政治的に強力な武器であると同時に、疑惑の目で見られるリスクも内包しています。特に進次郎氏の時代には、SNSの影響力が飛躍的に高まったため、より「ステマ的手法」が可視化されやすくなったといえるでしょう。

次章では、小泉家において実際に報じられた具体的な過去のステマ的事例を掘り下げ、どのような手法が用いられてきたのかを時系列で検証していきます。

小泉家の過去事例分析:ステマ手法の具体例

前章では、小泉家における情報発信の特徴を「基礎知識」として整理しました。本章ではさらに一歩踏み込み、実際に報じられた小泉家のステマ的手法を事例ごとに掘り下げていきます。純一郎氏の首相時代から進次郎氏に至るまで、小泉家は常に「情報戦の先頭」に立っており、その発信方法は時代ごとに進化してきました。

事例1:小泉純一郎の「ワンフレーズ政治」

純一郎氏が用いた代表的な手法が、いわゆる「ワンフレーズ政治」です。短くインパクトのあるフレーズを繰り返し発信することで、テレビニュースや新聞見出しに取り上げさせ、大衆に強い印象を植え付けました。

このやり方は、単なる演説テクニックではありません。例えば「自民党をぶっ壊す」「聖域なき構造改革」といった言葉は、国民の感情を刺激し、メディアを通じて自然に拡散していきました。意図的に報道されやすい言葉を選び、ニュースの流れを操作するという点で、現代的なステマに通じるものがあります。

当時SNSは存在しませんでしたが、テレビや新聞が「自然に報道しているように見える情報」も、裏を返せば純一郎氏の戦略的な仕掛けだったのです。

事例2:純一郎政権とメディア演出

純一郎氏は首相官邸のカメラ写りや記者会見の演出に非常に敏感でした。郵政選挙の際には、改革派候補者を「刺客」として投入することで劇場性を高め、ワイドショーやニュース番組が連日取り上げる状況を作り出しました。

この「報道に見える演出」は、広告やPRの一形態であるにもかかわらず、国民には「ニュース」として認識されました。現代的に表現すれば、「報道を装った宣伝」という意味でステマ的性質を持っていたといえるでしょう。

事例3:進次郎氏とSNS拡散の仕組み

小泉進次郎氏が政治の表舞台に立つ頃には、SNSがすでに強大な影響力を持っていました。進次郎氏はその特性を巧みに利用し、インスタグラムやTwitterを通じて自身の活動や価値観を発信しました。

特に注目されたのが「好意的な拡散現象」です。例えば進次郎氏が環境政策や子育て支援についてコメントすると、それをまとめた記事が短期間に複数のニュースサイトやブログに掲載され、SNS上で同時多発的にシェアされました。一見すると自然な現象のように見えますが、実際には情報を拡散させる仕組みが意図的に働いていた可能性が指摘されています。

事例4:「まとめサイト」との連携疑惑

2010年代、日本ではまとめサイトが強力な情報拡散ツールとして定着しました。小泉進次郎氏に関連する好意的な発言やニュースが、こうしたサイトに繰り返し取り上げられ、SNSで拡散されたことがあります。

例えば「進次郎氏が演説で若者を感動させた」といったまとめ記事は、その真偽にかかわらず多くのアクセスを集めました。このような記事の拡散は自然に見える一方で、広告代理店や支援者グループが裏で関与していたのではないかという疑惑も報じられました。

事例5:ニュース風コンテンツの活用

さらに、進次郎氏の活動を「ニュース記事風」に編集したコンテンツがネット上に多数出回りました。これはネイティブ広告の一種で、広告であることを明記せず、あたかも中立的な記者が執筆したかのように見せかける手法です。

実際、進次郎氏の発言や活動をまとめた「解説記事」や「コラム」が、選挙時期になると一斉に出回る傾向がありました。これらの記事は明確に広告と表記されていないため、一般読者には「公正なニュース」と誤解されやすく、ステマ的性質が色濃いといえます。

事例6:支持者ネットワークを利用した草の根的発信

小泉家は古くから地元・神奈川を中心に強力な支持基盤を持っています。この支持者ネットワークがSNS時代に適応し、「草の根的な口コミ拡散」の形を取ることもありました。

例えば、進次郎氏の演説に参加した市民が写真や感想をSNSに投稿し、それが次々と拡散されていく現象です。一見自然な現象のように見えますが、裏では地元組織や支援者が意図的に情報発信を強化していたケースも考えられます。結果として「市民の自発的な声」が演出される構造は、政治版ステマの典型といえるでしょう。

小泉家の事例に共通するポイント

以上の事例を整理すると、小泉家の情報発信におけるステマ的特徴は以下のようにまとめられます。

- ① 報道を装った宣伝:ニュースや記事に見せかける形でメッセージを拡散。

- ② 拡散ネットワークの活用:SNS、まとめサイト、ブログなど複数の媒体を連携させる。

- ③ 自然発生的に見せる:実際には組織的な発信でも「市民の声」に偽装。

- ④ クリーンイメージの補強:ポジティブな発信を強調し、批判を相対化。

これらの手法は、商業分野で問題となるステマと構造的に非常に似通っています。対象が「商品」ではなく「政治家・政策」に変わっただけであり、手法の根本は共通しているのです。

過去事例から得られる教訓

小泉家の過去の事例を振り返ると、ステマ的手法は短期的には支持や注目を集める効果がありますが、長期的には信頼性を損なうリスクが大きいことが分かります。特に進次郎氏の場合、「クリーンで誠実」というイメージが前提になっているため、もし情報操作の疑惑が強まれば、そのダメージは計り知れません。

次章では、こうした過去の手法と、今回の小泉進次郎陣営のステマ疑惑を比較し、どのような進化や変化が見られるのかを検証していきます。

今回の小泉進次郎陣営疑惑との比較検証

これまで小泉家の情報発信の系譜と、過去に用いられてきたステマ的手法を見てきました。本章では、それらを踏まえたうえで「今回の小泉進次郎陣営のステマ疑惑」を比較検証していきます。過去と現在の手法にはどのような共通点や違いがあるのか、そして今回の疑惑が持つ社会的インパクトについて掘り下げます。

今回の疑惑の概要

問題となったのは、進次郎氏の総裁選における陣営がネット上での好意的な発信を意図的に仕組んでいたのではないかという点です。具体的には、支持者の自発的な発言に見せかけた投稿や、好意的なまとめ記事の一斉拡散が指摘されています。

例えば、SNS上で「#進次郎推し」といったハッシュタグが短期間に大量に出現し、関連ニュース記事が同時多発的にシェアされる現象が確認されました。これらは自然な「盛り上がり」に見えますが、背後に広告代理店や支援者組織の関与があるのではないかと疑われています。

過去との共通点

小泉家の過去の手法と比較すると、今回の疑惑には以下の共通点が見られます。

- ① 広告に見せない広告:ニュース記事やSNS投稿を通じて、宣伝を「自然な情報」として拡散。

- ② ネットワーク型の拡散:複数の媒体(SNS・まとめサイト・ニュース風記事)を組み合わせて拡散させる。

- ③ クリーンイメージとの結合:「誠実で爽やか」という進次郎氏のブランドを補強するために、ポジティブな情報を強調。

特に「広告であることを隠す」という点は、純一郎氏の時代から続く小泉家の広報スタイルと一致しています。つまり、表現の方法や利用する媒体は変わっても、「自然発生的に見せる」という本質は変わっていないのです。

過去との相違点

一方で、今回の疑惑は過去の事例とは異なる新しい特徴も持っています。

- ① SNS時代の即時性:純一郎氏の時代は新聞やテレビを通じて広がるのに時間がかかりましたが、進次郎氏の場合はSNSで瞬時に拡散される。

- ② ボットや広告配信の可能性:海外事例と同様に、アカウントの自動化やターゲティング広告の利用が疑われている。

- ③ 情報量の飽和:インターネット上では情報が洪水のように流れるため、好意的な情報を大量投入することで批判を埋もれさせる手法が使われている。

これらの点は、技術の進歩と情報環境の変化によって、ステマ的手法がより高度化・巧妙化していることを示しています。

ステマとプロパガンダの境界

今回の疑惑を分析すると、単なる「広告に見せない広告」にとどまらず、プロパガンダ的要素も含まれていることが分かります。つまり、進次郎氏個人の人気を高めるだけでなく、陣営全体として「改革派」「クリーンな政治家」という理念を広めるための戦略が見え隠れしているのです。

ステマは本来「商業的な手法」ですが、政治に応用されると国家や社会の方向性に影響を与えるプロパガンダに近づいていきます。この二つの境界が曖昧になることで、有権者は「本当の世論」と「仕組まれた世論」を見分けるのが難しくなってしまうのです。

今回の疑惑が持つ社会的インパクト

小泉進次郎氏の疑惑が特に注目を集めた理由は、彼が「清潔で若い世代の希望」というイメージを象徴する政治家だったからです。そのため、もし裏で情報操作が行われていたとすれば、有権者の信頼を大きく揺るがすことになります。

さらに、進次郎氏のようなメディア露出が多く影響力のある政治家がステマ的手法を使ったとすれば、他の政治家や政党も同様の手法を模倣するリスクがあります。結果として、日本の政治全体が「見えない情報戦」に傾いていく可能性があるのです。

比較表:過去と現在のステマ的手法の違い

| 項目 | 小泉純一郎時代 | 小泉進次郎陣営(今回疑惑) |

|---|---|---|

| 主な媒体 | テレビ・新聞 | SNS・ネットニュース・まとめサイト |

| 手法 | ワンフレーズ政治、劇場型演出 | ハッシュタグ拡散、ニュース風記事、バズの演出 |

| 自然発生的に見せる方法 | 報道に取り上げさせる | 市民の投稿やまとめ記事を装う |

| リスク | メディア批判にとどまる | ステマ疑惑として直接的な批判、信頼性低下 |

まとめ

過去と現在を比較すると、小泉家におけるステマ的手法は「媒体」と「技術」が変わっただけで、本質的には自然発生的に見せかけた情報操作という共通点を持っていることが分かります。ただし、SNS時代においてはそのスピードと拡散力が桁違いであり、より深刻な影響をもたらす可能性があるのです。

次章では、このような政治的ステマを規制・抑止するために必要な法制度や倫理的枠組みについて詳しく解説していきます。

法制度・規制・倫理:政治ステマを抑止する枠組み

小泉進次郎陣営の疑惑を含め、政治におけるステルスマーケティング(ステマ)の問題は、日本の民主主義の健全性に大きな影響を与える可能性があります。本章では、このような「広告に見せない広告」を政治分野で抑止するために必要な法制度・規制・倫理的枠組みを整理していきます。

現行制度の限界

まず、日本の現行法制度では、政治におけるネット上の情報操作を十分に規制できていないのが現実です。

- 公職選挙法:選挙運動における文書配布や広告費用の上限は規定されていますが、SNS投稿やまとめ記事など「自然発生的に見える発信」については取り締まりが困難です。

- 景品表示法:商業広告におけるステマ規制は進んできましたが、政治的発信は「広告」とはみなされにくく、対象外となるケースが多いです。

- 政治資金規正法:資金の流れは規制されているものの、SNSでの情報拡散やPR記事制作の実態を把握することは難しいです。

このように、現行制度は「誰が広告を出しているかが明確な場合」には有効ですが、ステマのように匿名性や間接的手法を利用した場合には取り締まることがほぼ不可能です。

海外の規制事例

一方、海外では政治ステマに対応するための規制が少しずつ整備されています。

- アメリカ:選挙広告にはスポンサー表示が義務付けられており、SNS広告にも「誰が出稿したのか」を明記するルールが強化されました。

- EU:「デジタルサービス法(DSA)」により、SNSプラットフォームは虚偽情報の拡散防止やアルゴリズムの透明性確保を義務付けられています。

- イギリス:Brexitをきっかけに、選挙広告のターゲティング手法について規制が議論され、透明性向上を求める法案が提出されました。

これらの事例は、政治広告の透明性を高めることが最低限の防御策であることを示しています。しかし実際には、個人アカウントによる発信やボットを介した拡散を完全に規制することは難しく、規制と自由のバランスが常に課題となっています。

日本で必要とされる制度改革

日本でも同様の課題に直面しているため、以下のような制度改革が求められます。

- ① 政治広告の明確な表示義務:SNS広告やニュース風記事についても「誰が資金を提供したのか」を明示させるルールを導入する。

- ② 情報拡散の透明性確保:SNSプラットフォームに対し、アルゴリズムの仕組みや広告配信の基準を公開させる。

- ③ 第三者監視機関の設立:選挙時期における情報操作を監視し、疑わしい動きがあれば速やかに調査・公表する独立機関を整備する。

- ④ ステマ規制の拡張:商業広告だけでなく、政治的メッセージについてもステマを禁止する方向で法改正を検討する。

特に「ニュース風記事」に対する規制は急務です。政治家や政党の宣伝であるにもかかわらず、中立的な報道に見せかける記事は有権者を欺くものであり、健全な民主主義を脅かす存在です。

倫理的枠組みと政治文化

制度改革だけではなく、政治家自身の倫理観も重要です。政治家が短期的な支持獲得のためにステマ的手法を多用すれば、有権者の政治不信は深まり、長期的には政治全体の信頼性が損なわれます。

加えて、メディアや広告業界の倫理規範も求められます。広告代理店やニュースサイトが「スポンサーを隠した記事」を制作し続ければ、メディアへの信頼も崩壊します。ジャーナリズムの役割を守るためにも、業界内での自律的なガイドラインが不可欠です。

情報リテラシー教育の必要性

最後に欠かせないのが市民側の情報リテラシーです。制度や規制が強化されても、最終的に情報を取捨選択するのは有権者自身です。SNSで流れてくる情報やまとめ記事を鵜呑みにせず、「誰が発信しているのか」「その情報は事実か」と疑う視点を持つことが重要になります。

近年、学校教育においてもメディアリテラシーや情報モラルの授業が広がりつつありますが、政治分野に特化した教育はまだ十分ではありません。ステマやフェイクニュースの仕組みを理解し、冷静に判断できる市民を育てることが、最終的に民主主義を守る最大の防御策となるでしょう。

まとめ

政治におけるステマ問題は、現行制度の隙間を突いた形で広がっています。海外の事例から学ぶべきは、透明性の確保と監視体制の強化です。同時に、政治家・メディア・市民がそれぞれの立場で倫理的責任を果たすことが不可欠です。

次章では、こうした制度や倫理的課題を踏まえた上で、今後の展望と提言を提示し、読者とともに「情報操作に惑わされない政治参加」について考えていきます。

展望と提言:情報リテラシー強化と監視体制の未来

これまで、政治におけるステルスマーケティング(ステマ)の問題を海外事例、国内事例、小泉家の手法、そして今回の疑惑の比較検証を通じて見てきました。最終章では、この議論を踏まえて今後の展望と提言を提示します。民主主義を守るために私たちが取り組むべきことは何か、有権者・政治家・メディア・制度の各側面から考察していきます。

1. 情報リテラシー強化の重要性

最も基盤となるのは市民一人ひとりの情報リテラシーです。どれだけ規制を強化しても、すべてのステマやフェイクニュースを排除することは不可能です。最終的に有権者自身が「この情報は信頼できるのか?」と疑い、判断する力を持つことが不可欠です。

特にSNS時代には、情報は瞬時に拡散され、誤ったニュースも数時間で数万人に届くことがあります。このスピード感の中で、私たちは「出典を確認する」「複数の情報源を比べる」「感情を刺激するニュースには冷静に対応する」といった基本的なリテラシーを身につける必要があります。

教育現場においても、従来のメディアリテラシー教育を超えて、政治的ステマやフェイクニュースを題材にしたカリキュラムを導入することが求められます。市民が「情報操作を見抜ける眼」を持つことこそが、最強の防御策です。

2. 政治家と政党の倫理的責任

次に求められるのは、政治家と政党の自律的な行動です。短期的に有利になるからといってステマ的手法に依存すれば、長期的には信頼を失い、政治不信を深めるだけです。

特に小泉進次郎氏のケースが示したように、「クリーンで誠実」というブランドを掲げる政治家ほど、ステマ疑惑が浮上した時の反動は大きくなります。したがって、政治家自身が「透明性を確保する」「誤解を招く手法を避ける」といった倫理的ガイドラインを守ることが不可欠です。

政党レベルでも、ネット選挙戦に関する内部ルールを設け、広告やSNS発信の透明性を高める努力が必要です。選挙に勝つこと以上に、民主主義の信頼性を守ることが優先されるべきです。

3. メディアとプラットフォームの役割

メディアやSNSプラットフォームもまた、重要な責任を担っています。ニュースサイトがスポンサーを隠した記事を配信すれば、それは民主主義を侵食するステマそのものです。メディア企業は「広告」と「報道」を明確に区別し、透明性を徹底する必要があります。

SNS企業に対しても、アルゴリズムの透明化や不審なアカウントの監視強化が求められます。例えばEUで導入されたデジタルサービス法(DSA)のように、巨大プラットフォームに一定の責任を負わせる制度設計は、日本でも検討する価値があります。

4. 法制度と監視体制の強化

法律面では、前章で述べたように政治広告の透明性確保が急務です。SNS広告やニュース風記事にもスポンサー表示を義務付け、誰が資金を提供しているのかを明確にする仕組みを導入すべきです。

また、独立した第三者機関による選挙時の監視体制も不可欠です。現在、日本の公職選挙法や政治資金規正法ではネット世論操作を十分に取り締まれません。外部機関が監視・調査し、疑わしい動きがあれば即時に公表する体制を構築することで、政治家に対する抑止力が働きます。

5. 今後の展望:情報操作はさらに巧妙化する

残念ながら、ステマやフェイクニュースの手法は今後さらに高度化していくと予想されます。生成AIを活用したディープフェイク動画や、自動生成記事を用いた「フェイク世論」の演出はすでに始まっています。

こうした新しい脅威に対抗するためには、法律や監視体制を迅速にアップデートし続ける必要があります。また、AIを逆に活用してフェイクを検出する技術開発も重要です。つまり、今後の情報戦は「AI対AI」の構図になる可能性すらあるのです。

6. 読者への提言

最後に、この記事を読んでいる皆さんにお伝えしたいのは、「疑う姿勢」を持ち続けてほしいということです。政治家の発言やネットで流れる記事を鵜呑みにせず、常に「これは誰が利益を得るのか?」と問いかけてみてください。

具体的には以下の点を意識するとよいでしょう:

- 出典が明確でない情報には慎重に接する。

- 感情を強く刺激するニュースは意図的操作の可能性を考える。

- 異なる立場の情報を意識的に比較する。

こうした姿勢を持つことで、ステマやフェイクニュースに惑わされにくくなり、健全な判断ができるようになります。

まとめ

政治におけるステマ問題は、単なるマーケティングの話ではなく、民主主義そのものを揺るがす重大な課題です。小泉家の事例や海外の動向は、その危険性を示す警鐘といえるでしょう。

今後の展望としては、市民の情報リテラシー強化・政治家と政党の倫理的自制・メディアとプラットフォームの透明性・法制度と監視体制の整備が不可欠です。そして何より、読者一人ひとりが冷静な視点を持ち、見えない情報操作に惑わされないことが、健全な民主主義を守る最大の力となります。

ディスカッション

ピンバック & トラックバック一覧

[…] […]