小泉陣営「ステマ問題」とは?報道内容から見える選挙戦とネット操作の実態 小泉陣営ステマ問題で浮かび上がるネット選挙のリスクと未来

イントロダクション:ステマ問題とは何か

2025年の政治シーンを揺るがせたのが、小泉陣営による「ステルスマーケティング(以下ステマ)」疑惑です。 この問題は一見すると一つの不祥事のように見えますが、実は現代の選挙戦におけるネット戦略のあり方、そして情報操作の境界線を問い直す重要な事例でもあります。 まずは、ステマとは何か、その基本概念から整理していきましょう。

ステルスマーケティングとは?

ステルスマーケティングとは、宣伝であることを明示せずに、一般消費者や第三者を装って商品やサービスを推奨する手法を指します。

例えば、企業がインフルエンサーに報酬を渡しながら、広告表記をつけずにSNSで商品を紹介させるといったケースが典型です。

本来、広告やプロモーションは「広告である」と明示することが消費者保護の観点から義務付けられています。 しかし、ステマはそれを隠すため、あたかも自然発生的に話題になっているように見せかけることが特徴です。 その結果、消費者は広告と気づかずに商品やサービスを信頼してしまい、公正な判断を妨げられるリスクがあります。

政治におけるステマの危険性

本来、ステマは企業のマーケティング領域で問題視されてきました。 しかし近年では、政治分野にもその手法が応用されつつあります。 選挙戦では候補者のイメージや政策に対する印象がネット上の情報で大きく左右されるため、SNSや掲示板、コメント欄などを利用した「自然な支持の演出」は非常に強力な影響を持ちます。

例えば、動画配信サイトやSNSで「この候補者は期待できる」といった投稿が大量に並んでいたとしたら、多くの有権者は「世間の声」として受け止めてしまいます。 しかし、その背後で組織的にコメント誘導や投稿依頼が行われていたとしたら、民主主義にとって重大な問題です。

日本でのステマ規制の現状

2023年に景品表示法の改正により、日本でも企業によるステマは禁止されました。 これにより、インフルエンサーやブロガーが広告であることを隠して商品を宣伝する行為は、法律違反として処罰対象となります。

しかし、政治分野においては未だに規制の網が十分にかかっていません。 選挙運動に関しては公職選挙法が存在しますが、SNS上のコメントや掲示板の書き込みが「広告」にあたるのかどうかは曖昧な部分が多く、グレーゾーンが残されています。 その隙間を突く形で、今回の「小泉陣営ステマ問題」が浮かび上がったと言えるでしょう。

なぜ今この問題が注目されるのか

過去にも政治とネットの関係は議論されてきましたが、今回の事例が注目を集めている理由は大きく分けて三つあります。

- ① ネット世論の影響力拡大: 若年層を中心に、政策判断や候補者評価がSNSを通じて行われる時代になった。

- ② 見えにくい情報操作: 投稿やコメントが本当に一般人の声なのか、それとも陣営が仕掛けたものなのか判別が難しい。

- ③ 選挙の公正性への疑念: 選挙が情報戦に偏りすぎれば、「票の平等性」が損なわれる可能性がある。

イントロダクションのまとめ

ステマはもともと広告業界の問題でしたが、ネット社会が成熟するにつれ、その手法が政治の領域にまで拡大してきました。 今回の小泉陣営のケースは、単なる一候補者の不祥事にとどまらず、今後の選挙戦のあり方、そして民主主義そのものに深く関わる問題です。

次のパートでは、実際に報道された疑惑とその事実関係を整理していきます。

報道された疑惑と事実関係

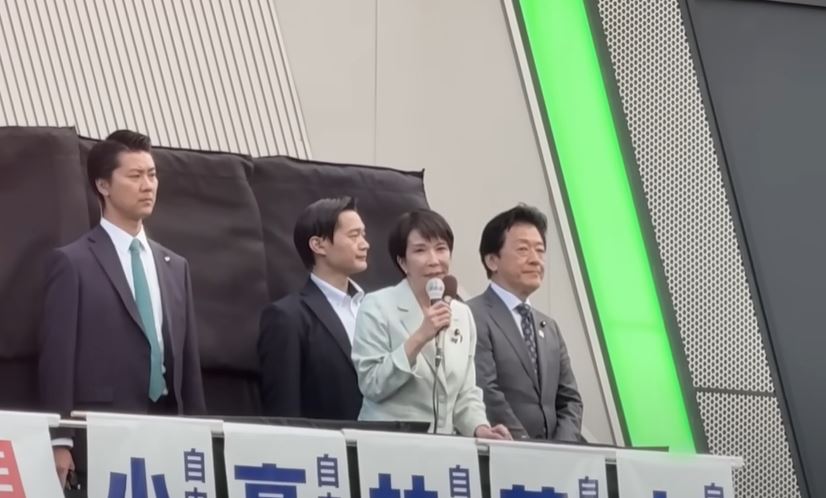

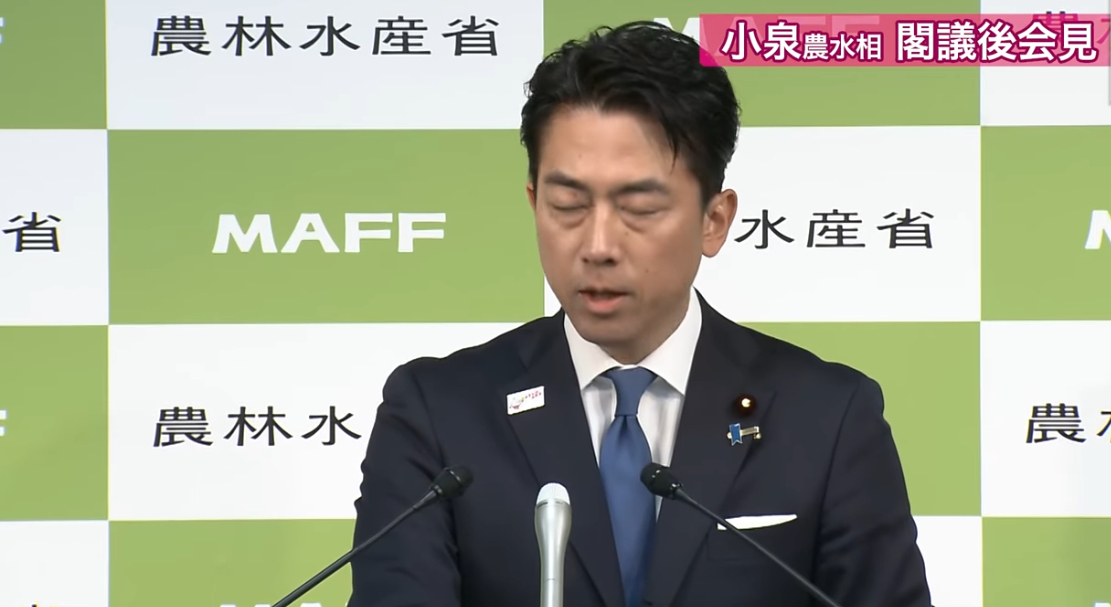

小泉陣営のステマ問題が大きく取り沙汰されたきっかけは、2025年9月に報じられた週刊文春の記事でした。記事によれば、同陣営がインターネット上で候補者に有利なコメントを投稿するよう依頼し、いわゆる「世論操作」にあたる行為を組織的に行っていたのではないかという疑惑が浮上したのです。

週刊文春が報じた内容

報道によると、小泉進次郎陣営の内部関係者から流出したとされるメールの中に、インターネット上での「コメント依頼」に関する記述が確認されました。具体的には、

- 動画配信サイト(ニコニコ動画など)のコメント欄に肯定的な意見を投稿するよう依頼

- SNS上でのポジティブな拡散を奨励

- ライバル候補への批判的コメントを誘発させるようなニュアンスの依頼

といった指示が、メール内で明記されていたと報じられています。

この報道を受けてネット上では瞬く間に話題が拡散し、「世論操作ではないか」「有権者を欺いている」といった批判が殺到しました。選挙戦の真っ最中であったことから、その影響は非常に大きなものとなりました。

陣営が認めた事実と否定した点

小泉陣営は当初、この報道を「事実誤認」と否定していました。しかし後に、一部の関係者が「支援者に対し、応援コメントをお願いしたことはある」と認めています。ただし「特定候補を中傷するような依頼はしていない」と強調し、全面的な違法行為ではないとの立場を取っています。

つまり陣営の説明によれば、「応援要請」と「組織的な世論操作」の境界は曖昧であり、問題視されるかどうかは受け止め方次第だという論調です。この点が、世論やメディアの批判をさらに呼び起こすこととなりました。

疑惑を裏付ける証拠の有無

報道では、内部メールのスクリーンショットが公開されました。そこには「コメントをお願いします」「ポジティブな内容を意識してください」といった文言が記載されていたとされます。これが本物であるならば、ステマ的な手法を陣営が認識していた可能性は高いと考えられます。

一方で、小泉陣営は「メールの真偽は確認できない」「あくまで個人の判断による応援のお願いだった」と説明し、意図的な世論操作を否定しています。証拠がどこまで信頼できるかが、この問題の真相解明におけるカギとなっています。

SNS上での異常な動き

報道と同時期、SNS上では小泉進次郎氏に好意的な投稿が急増したことも注目を集めました。特に「期待している」「他の候補とは違う」といったポジティブな短文投稿が不自然に多く見られ、同じアカウントから繰り返し似たような内容が発信されていたのです。

また、ニコニコ動画の関連コンテンツでは「小泉氏を擁護するコメント」が異常に多く、批判的なコメントは短時間で押し流される現象が観測されました。こうした動きが、メール内容とリンクする形で「組織的なコメント誘導が行われたのでは」と疑われています。

世論の反応と信頼の揺らぎ

この報道を受け、世論は大きく二分しました。一方では「選挙戦略の一環に過ぎない」「他の陣営もやっているはず」という擁護論がありましたが、多くの有権者は「民主主義の根幹を揺るがす問題だ」と強く反発しました。

特に、これまで「クリーンなイメージ」で支持を集めてきた小泉進次郎氏にとって、ネット戦略をめぐる不透明な行為は致命的なイメージダウンにつながる可能性があります。信頼を重視する若年層や中間層にとって、ネット上の印象操作は「裏切り」と受け止められやすいためです。

事実関係の整理

以上の情報を踏まえると、現時点で確認できる事実関係は以下の通りです。

- 内部メールに「コメント依頼」と取れる内容が存在する(真偽については争いあり)

- 陣営は「応援依頼はしたが、中傷や違法行為ではない」と説明している

- SNSや動画サイトで不自然なコメントの増加が確認されている

- 世論は大きく反発し、選挙の公正性が疑問視されている

パート2のまとめ

小泉陣営のステマ疑惑は、単なるスキャンダルにとどまりません。

内部メールという具体的証拠の存在、SNSや動画サイトに見られる不自然なコメントの動き、そして陣営の説明との食い違いが重なり、問題の深刻さを浮き彫りにしています。

次のパートでは、この問題に対して陣営や関係者がどのように説明し、どのように責任を回避しようとしているのかを詳しく見ていきます。

陣営側・関係者の言い分

小泉陣営のステマ問題が報じられた直後、世論は強い関心を示しましたが、同時に注目されたのが陣営の対応でした。報道に対してどのように説明を行い、また責任の所在をどのように位置づけたのか。ここでは、小泉陣営および関係者の公式・非公式の発言を整理し、その背景にある意図を探ります。

初期対応:「事実誤認」との否定

週刊文春の報道が出た直後、小泉陣営はすぐに「記事内容は事実誤認である」とコメントを発表しました。

この段階での陣営の主張は次のようなものでした。

- 報道されたメールは内部文書ではなく、真偽が確認できない。

- 特定候補者を誹謗中傷するような指示は一切していない。

- 支援者に応援をお願いすることは選挙活動の範疇であり、違法性はない。

つまり、陣営は「違法性は存在しない」と強調し、問題の矮小化を図ろうとしたわけです。この時点では、火消しを優先した初動対応だったといえるでしょう。

部分的な認め方:「応援依頼はあった」

しかし、その後の取材の中で陣営の一部関係者は「支援者に応援コメントをお願いすることはあった」と認めました。

ただし、その際に強調されたのは以下の点です。

- 依頼はあくまで「前向きな応援」であり、ライバル候補を攻撃するものではない。

- 組織的に操作したのではなく、あくまで自主的な応援を促したに過ぎない。

- 支援者が書き込んだ内容を陣営が直接コントロールしてはいない。

これは「完全否定」から「部分的な認め」に戦略を切り替えた形です。批判をかわしつつも、違法性や倫理的問題を軽減しようとする姿勢が見え隠れしています。

責任の所在を曖昧にする戦略

注目すべきは、陣営が一貫して「誰が判断して依頼を出したのか」を明らかにしていない点です。

メールの存在については「事務方が個人的に送ったもの」と説明するケースもあり、トップや責任者の関与を否定するような論調が繰り返されました。

このように責任の所在を曖昧にすることは、政治スキャンダルにおける典型的な対応です。組織ぐるみであることを認めれば選挙戦に致命傷となるため、あくまで「個人の行動」にとどめようとする姿勢が浮かび上がります。

広報戦略としての「逆利用」

一部の陣営関係者は、この疑惑を「逆利用」しようとする動きも見せました。

「それだけ注目されているということは、我々の候補者が期待されている証拠だ」という主張や、「野党やメディアによるネガティブキャンペーンだ」と逆に攻撃材料にするケースです。

こうした発言は支持層の結束を強める狙いがあると同時に、批判の矛先を外部に向けさせる意図もあると考えられます。情報操作疑惑が指摘されているにもかかわらず、広報的に攻勢に出る姿勢は、現代の選挙戦における情報戦略の巧妙さを示すものと言えるでしょう。

メディア対応の巧妙さ

さらに、陣営のメディア対応も注目すべきポイントです。記者会見やコメントでは、あえて「曖昧な表現」を多用し、断定を避ける姿勢が見られました。

例えば「応援をお願いしたことはあるが、報道されているような不正はない」という言い回しは、一見すると否定のように聞こえますが、実際には「依頼そのものは存在する」と暗に認めています。これは典型的な「ダブルトーク」と呼ばれる手法で、政治家や陣営が危機管理に用いる定番の戦略です。

関係者の証言の食い違い

一方で、内部関係者や支援者の証言には食い違いもあります。

あるボランティアは「事務所から『SNSで応援コメントを書いてください』と依頼された」と話していますが、別の関係者は「そのような指示は受けていない」と証言しました。

こうした矛盾は、陣営が情報を統制しきれていないことを示すと同時に、疑惑の信憑性を逆に高めてしまう効果もあります。

「グレーゾーン」を利用する論理

小泉陣営の説明全体を通して感じられるのは、「違法ではない」という点を強調しつつ、「倫理的には疑問が残る」行為については言及を避けるという姿勢です。

つまり、法律の不備や規制の曖昧さを逆手に取り、「セーフ」と言い張る論理を展開しているわけです。

この論理は短期的には有効ですが、長期的には「グレーゾーンを悪用している」という印象を与え、かえって有権者の信頼を失う可能性が高いといえるでしょう。

パート3のまとめ

小泉陣営の対応を整理すると、

- 初期段階では全面否定し、火消しを図った

- その後は部分的に認めつつも、違法性を否定

- 責任の所在を不明確にし、組織的関与を避けた

- 逆利用戦略で批判を外部に転嫁した

という流れが見て取れます。

これは典型的な危機管理のパターンであり、同時に「世論操作を指摘される側がどのように対応するか」という教科書的事例とも言えます。

次のパートでは、この問題に対する世論や野党、そしてメディアの反応を整理し、社会全体がどのように受け止めているのかを明らかにします。

世論・野党・メディアの反応

小泉陣営のステマ疑惑が報じられると、瞬く間にSNSやニュース番組で大きな波紋を呼びました。有権者の受け止め方、野党の追及、そして各メディアの論調はそれぞれ異なるものの、「選挙戦における情報操作」という重大なテーマを社会に突きつける形となりました。本パートでは、それぞれの反応を整理していきます。

SNS上の世論の反応

疑惑が報じられた直後、Twitter(現X)やInstagram、TikTokなどのSNSでは「#小泉ステマ」「#世論操作」といったハッシュタグが急速に拡散しました。特に若年層を中心に「信じていたのに裏切られた」という声が目立ち、かつてのクリーンなイメージが大きく揺らいだことがうかがえます。

また、ネットユーザーの間では次のような反応が広がりました。

- 批判派:「有権者を欺いている」「ネットを利用した不正選挙ではないか」

- 擁護派:「どこの陣営もやっていること」「ただの応援依頼を大げさに騒ぎすぎ」

- 皮肉派:「進次郎構文よりコメント操作の方が得意だったか」など風刺的な投稿

つまり、世論は大きく分裂しましたが、全体としては「イメージの失墜」という点で小泉陣営に不利に働いたことは間違いありません。

有権者の不信感の広がり

とりわけ深刻なのは、無党派層の不信感の拡大です。従来、小泉進次郎氏は「爽やかで清潔感のある政治家」というブランドイメージを武器に支持を集めてきました。しかし今回の疑惑は、その象徴的な強みを直撃しました。

政治に対して「どうせ裏で何かしている」というシニカルな見方を強める結果となり、政治参加そのものへの冷笑主義を助長する懸念すらあります。これは単に一候補者への打撃にとどまらず、日本の民主主義全体への影響としても無視できないものです。

野党の追及

当然ながら、野党はこの問題を選挙戦の争点に据えました。立憲民主党、日本共産党、維新の会などが次々に声明を発表し、

- 「民主主義の根幹を揺るがす重大問題」

- 「徹底した調査と説明責任を果たすべき」

- 「公職選挙法の趣旨を踏みにじる行為で断じて許されない」

といった強い言葉で批判しました。

特に国会議員経験者からは「これは単なる選挙テクニックではなく、情報操作そのものだ」という厳しい指摘もあり、今後の国政全体に波及しかねないとの見方も示されています。

与党内の沈黙と慎重姿勢

一方、自民党内では表立った批判は控えられました。小泉進次郎氏は党内でも注目度の高い存在であり、次世代リーダー候補として期待する声も根強いため、同じ与党内からの公然たる批判は見られませんでした。

ただし、匿名を条件とした一部議員のコメントとして「正直、迷惑だ」「火の粉が党全体に降りかかるのでは」といった声も報じられており、党内の空気は決して一枚岩ではありません。公然と批判できない代わりに「静かな距離の取り方」が選ばれていると考えられます。

メディアの論調

メディアの報道姿勢も大きな注目点です。週刊文春がスクープした後、日刊スポーツ、朝日新聞、読売新聞、NHKなど各社が相次いで関連記事を展開しました。それぞれの論調を整理すると次の通りです。

- 週刊誌: 疑惑追及を前面に出し、内部メールの内容や関係者証言を積極的に報道。

- 新聞社: 比較的中立的に事実関係を整理しつつも、「選挙の公正性」という大きなテーマに言及。

- テレビ局: ワイドショー的に「イメージとのギャップ」を強調し、視聴者の関心を集める構成。

このように、メディアごとにスタンスは異なりますが、いずれも「選挙とネット戦略の関係」に焦点を当てた報道が増えたことは共通しています。

国際的な反応

興味深いのは、海外メディアでもこの問題が報じられた点です。特にアメリカや欧州の報道では「日本でもネット選挙戦略が問題化」「透明性不足が民主主義を脅かす」といった論調が見られました。

これは、海外でも同様に「SNSによる世論操作」が大きな問題となっていることの表れです。日本だけの特殊事例ではなく、グローバルな課題として共有されていることを示しています。

パート4のまとめ

小泉陣営のステマ疑惑は、単なる一候補のスキャンダルにとどまらず、社会全体を揺るがす論争へと発展しました。

- 世論はSNS上で賛否に分かれつつも、全体としては信頼失墜の方向に傾いた。

- 野党は徹底追及の姿勢を見せ、与党は沈黙を守るも内心では動揺が広がった。

- メディアはそれぞれの立場から報道を展開し、国際的にも注目された。

つまり、この問題は「選挙とネット戦略の透明性」という本質的な問いを社会に突きつけたのです。次のパートでは、そもそも現代のネット選挙戦略にはどのような手法が存在し、どのように活用されているのかを詳しく見ていきます。

ネット選挙戦略の実態と手法

インターネットが政治において欠かせない存在となった今、選挙戦の勝敗は街頭演説やテレビ討論だけでなく、SNSや動画サイトなどのオンライン空間での印象形成によっても大きく左右されます。

小泉陣営のステマ疑惑を通じて浮かび上がったのは、現代の選挙における「ネット戦略の多様な手法」と、そのグレーゾーンの存在です。本パートでは、実際に用いられている代表的なネット選挙戦術を整理します。

① コメント誘導と世論形成

もっとも基本的な手法が「コメント誘導」です。動画配信サイトやニュース記事のコメント欄、SNSの投稿欄に対し、組織的にポジティブなコメントを投稿することで「支持が広がっている」という印象を演出します。

例えば、ある候補者に対する肯定的なコメントが大量に並んでいれば、多くの有権者は「世間の空気はこの候補を支持している」と無意識に感じ取ります。心理学的にこれは「バンドワゴン効果」と呼ばれ、他人の意見に同調しやすい人間の性質を利用した戦術です。

② SNSでのバズ戦略

Twitter(現X)、Instagram、TikTokといったSNSは、選挙戦において「バズ」を生み出す装置として活用されます。短い動画やキャッチーなフレーズを拡散させ、若年層を中心に候補者の存在感を高めることが狙いです。

具体的には、

- 候補者のスピーチを切り取った短尺動画を拡散

- 有権者がシェアしやすい「共感フレーズ」を繰り返し投稿

- インフルエンサーとの連携によるバイラル拡散

といった手法が使われます。

ただし、インフルエンサーに報酬を渡して「広告表記をつけずに投稿させる」といった行為はステマに該当する可能性があり、今回の問題の核心とも重なります。

③ BOTや自動投稿ツールの利用

SNSの投稿やコメントにおいて「BOT(自動化されたプログラム)」が使われるケースも少なくありません。

BOTを活用すると、同じ内容の投稿を短時間で大量に拡散することができ、トレンド入りを狙ったり、特定の意見が多数派であるかのように見せかけることが可能です。

選挙戦におけるBOT利用は公には認められていませんが、世界的に見ても政治キャンペーンで広く使われている手法であり、日本でもその影響が指摘されています。

④ 炎上マーケティングとの境界

近年注目されているのが「炎上マーケティング」を選挙戦略に応用する手法です。候補者があえて挑発的な発言を行い、それが批判とともに拡散されることで、結果的に知名度が上がるという現象です。

炎上は短期的にはイメージダウンを招くリスクがありますが、同時に候補者の認知度を飛躍的に高める効果があります。そのため「ネガティブな注目でも無関心よりはマシ」という考えのもと、あえて利用されることもあるのです。

⑤ データドリブン戦略

より高度なネット戦略として、個人データを活用したターゲティング広告も存在します。

SNS広告や検索エンジン広告を活用し、年齢・地域・関心分野などに応じてメッセージを最適化することで、特定の層に効果的にリーチできます。

アメリカの大統領選挙などで活用された「マイクロターゲティング」の手法がその代表例です。日本でも規模は限定的ながら導入されつつあり、今後の選挙戦でますます重要性を増していくと考えられます。

⑥ ネット世論調査と戦略修正

ネット上の反応をリアルタイムで分析し、戦略を即座に修正する手法も一般化しています。SNS分析ツールやビッグデータ解析を用いて「どの発言が支持を集めたか」「どの政策が批判されているか」を把握し、それに応じてメッセージを調整します。

従来の世論調査よりもスピード感があり、柔軟な対応が可能となるため、現代の選挙戦において欠かせないプロセスとなっています。

ネット選挙戦略のグレーゾーン

これらの手法は一見すると単なる選挙活動の一部に見えますが、問題は「どこまでが合法で、どこからが不正なのか」という点にあります。

- 応援依頼と世論操作の境界

- 広告表記の有無によるステマ認定

- BOT利用が不正アクセスやスパムに該当する可能性

今回の小泉陣営の疑惑は、まさにこの「グレーゾーン」を突かれたケースです。つまり、法律上は違法と断定できなくても、倫理的には大きな問題を孕んでいるのです。

パート5のまとめ

現代の選挙戦では、ネットを活用した戦略が不可欠となっています。コメント誘導、バズ戦略、BOT、自動投稿、炎上マーケティング、データドリブン広告など、その手法は多岐にわたります。

しかし同時に、それらの多くは「合法と違法」「正当な広報と不正な世論操作」の境界線上に存在しています。今回のステマ問題は、その境界がいかに曖昧で、容易に逸脱し得るものであるかを示す象徴的な事例といえるでしょう。

次のパートでは、この問題を法律や倫理、透明性の視点から深掘りし、どのような課題があるのかを検討します。

法制度・倫理・透明性の視点から

小泉陣営のステマ疑惑は、単なる一陣営の問題ではなく、現行法制度や選挙倫理のあり方そのものを問い直す契機となりました。ネットを舞台とした選挙戦が一般化する中で、法規制が追いついていない現実が浮き彫りになっているのです。本パートでは、法律的な観点と倫理的課題、そして透明性の確保という観点からこの問題を整理します。

景品表示法とステマ規制

まず、ステルスマーケティングそのものに対する規制について確認しておきましょう。

2023年に景品表示法が改正され、企業が広告であることを隠して商品やサービスを宣伝する行為(いわゆる「ステマ」)は、違法とされました。この改正により、インフルエンサーやブロガーが「広告表記なし」で商品を紹介することは明確に禁止されています。

しかし、この規制はあくまで「消費者保護」を目的としたものであり、政治や選挙活動は直接の対象外です。そのため、選挙戦におけるステマ的な手法は、現行法では必ずしも違法と判断されない可能性が残されています。

公職選挙法とネット選挙

日本の選挙を規律する中心的な法律は公職選挙法です。2013年の改正によりインターネットを利用した選挙運動が解禁され、候補者や政党がSNSやウェブサイトを通じて情報発信を行うことが可能になりました。

しかし同時に、公職選挙法は「買収」や「虚偽情報の流布」を禁止しており、もし金銭の授受を伴ってネット上でコメント操作が行われていれば、違法性が問われる可能性があります。今回の疑惑に関しても、もし報酬を伴う投稿依頼が事実であれば、選挙法違反に発展する可能性は否定できません。

「広告」と「応援依頼」の曖昧な境界

ステマ問題の本質は、広告と応援の境界が極めて曖昧であることにあります。

例えば「支援者にSNSで応援コメントを書いてください」と依頼する行為は、一般的には違法ではありません。しかし、その応援が組織的に指示され、内容まで指定されると、それは「世論操作」とみなされかねません。

つまり、同じ「応援依頼」でも、透明性や自主性の有無によって倫理的な意味合いは大きく変わるのです。

透明性確保の必要性

広告規制の観点から見れば、最も重要なのは「透明性の確保」です。広告であるなら「これは広告です」と明示する必要があるように、選挙活動でも「これは候補者陣営が発信した情報です」と明示することが信頼の前提となります。

しかし現状のネット選挙では、公式アカウントによる発信と、支援者や第三者を装った発信の境界が不明瞭であり、有権者は「本当の世論」と「仕組まれた情報」とを区別することが困難です。この不透明さこそが、今回の疑惑の核心でもあります。

倫理的視点からの問題点

法律的にはグレーゾーンであっても、倫理的に見れば多くの問題が残ります。

- 有権者を欺くことで信頼関係を損なう

- 候補者間の公正な競争を歪める

- 政治不信を拡大させ、民主主義そのものを弱体化させる

特に「ネット世論は操作可能だ」という認識が広がれば、健全な民主主義への信頼は大きく損なわれます。その意味で、この問題は法律だけでなく政治倫理の観点からも深刻だといえます。

他国の規制との比較

海外ではすでに、ネット選挙戦略に対する規制が進んでいる国もあります。

- アメリカ: 政治広告にはスポンサーの表示が義務付けられており、誰が資金提供したかを明示する必要がある。

- EU: 政治広告の透明性を高めるための包括的な規制を整備中で、ステマ的手法は厳しく制限されている。

- 韓国: インターネット選挙運動に対する規制が比較的厳格で、虚偽情報や組織的な操作に対しては迅速に摘発が行われる。

これに比べると、日本の規制は依然として不十分であり、グレーゾーンを温存したまま選挙戦が行われているのが現実です。

法制度の課題と今後の方向性

今回の疑惑を踏まえ、日本において今後検討すべき課題は次の通りです。

- ネット選挙における「広告表示義務」の導入

- BOTや組織的投稿を規制する法的枠組みの整備

- 違反時の罰則強化と監視体制の強化

- プラットフォーム企業との協力による透明性の担保

これらが整備されない限り、今後も同様の疑惑が繰り返されるリスクは高いといえます。

パート6のまとめ

小泉陣営のステマ疑惑は、日本の法制度と倫理の「隙間」を突いた問題です。

現行法の下では違法と断定できない一方で、倫理的には重大な問題を孕み、透明性を欠いた選挙戦は有権者の信頼を失わせる結果となります。

海外の事例を踏まえれば、日本においても政治広告の透明性を高めるための規制強化が不可欠です。

次のパートでは、こうした課題を踏まえ、今後の選挙戦とネット戦略がどのように進化し、どのようなリスクを伴うのかを展望していきます。

今後の展望とリスク

小泉陣営のステマ疑惑は、単なる一過性のスキャンダルではなく、今後の日本の選挙戦における「ネット戦略の未来」を占う重要な出来事です。技術の進歩と社会の変化に伴い、選挙はますます情報戦の様相を強めています。本パートでは、今後の展望と、そこに潜むリスクを多角的に分析します。

AI時代のネット選挙戦略

近年急速に進化しているAI技術は、選挙戦においても大きな影響を与えつつあります。AIを活用すれば、膨大なデータを解析し、有権者ごとに最適化されたメッセージを自動生成することが可能になります。

例えば、

- AIが自動で候補者の演説動画を編集し、SNSに最適化した形で拡散

- 有権者の過去の検索履歴や「いいね」傾向を分析し、パーソナライズされた政策メッセージを配信

- AIチャットボットが支援者として装い、SNS上で議論をリード

といったことが現実化しつつあります。

一方で、こうした技術が「情報操作」に悪用されるリスクは非常に高く、フェイクニュースの拡散や世論の分断を加速させる可能性も否定できません。

ディープフェイクの脅威

今後最も警戒されるべきリスクのひとつが「ディープフェイク」です。候補者が実際には発言していない言葉や行動を映像として捏造し、あたかも事実であるかのように拡散する手法です。

すでに海外では、ディープフェイクを利用した選挙妨害が問題化しており、日本でも時間の問題で同様の事例が発生する可能性があります。特に選挙期間中は短期間で情報が拡散するため、真偽が確認される前に有権者の判断に影響を及ぼす恐れがあります。

SNSプラットフォームの影響力拡大

ネット選挙戦略において、プラットフォーム企業(X、Meta、Google、YouTube、TikTokなど)の影響力は年々増大しています。アルゴリズムの変更ひとつで候補者の発信力が左右される現実は、もはや無視できません。

そのため、各陣営は「アルゴリズムに適応した発信」を徹底しようとする傾向を強めていますが、同時に「プラットフォーム依存のリスク」も拡大しています。もしも企業の方針変更で特定のコンテンツが制限されれば、選挙戦略全体が崩れる危険性があるのです。

世論操作と民主主義の危機

今後、ネット選挙戦略が進化するにつれて最も懸念されるのは「民主主義の空洞化」です。

本来、選挙は政策や理念に基づいて判断されるべきですが、ネット戦略が過剰に強調されると「印象操作」や「感情の操作」によって票が動かされるリスクが高まります。

特に、以下の点は深刻な課題です。

- 操作されたコメントや投稿が「世論」と誤認される

- 短期的な炎上やバズが政策論議を覆い隠す

- 情報リテラシー格差により、一部の有権者が偏った情報しか得られない

こうした現象が広がれば、選挙の公正性が損なわれるだけでなく、有権者の信頼そのものが失われる危険性があります。

規制強化の必要性

これらのリスクに対応するためには、法制度や監視体制の強化が不可欠です。例えば、

- 政治広告のスポンサー表示義務を徹底する

- SNS企業に対し、不自然な投稿やBOTの検出・削除を義務付ける

- ディープフェイクの利用を禁止し、罰則を設ける

- 有権者に対する情報リテラシー教育を強化する

といった取り組みが考えられます。

実際、欧米ではすでにこうした規制強化が進められており、日本でも早急な対応が求められる状況です。

有権者の役割と課題

同時に、ネット選挙の時代において有権者自身も「情報を見極める力」を持つことが求められます。すなわち、

- 情報の出どころを確認する習慣を持つ

- 極端にポジティブ/ネガティブな情報は疑ってかかる

- 複数の情報源を参照する

といったリテラシーが不可欠です。

有権者が主体的に情報を判断できるようになれば、ステマ的手法や世論操作の影響を最小限に抑えることができるでしょう。

パート7のまとめ

今後の選挙戦においては、AIやディープフェイクなどの新技術がネット戦略を大きく変える一方で、リスクも増大します。

プラットフォーム依存や情報操作による民主主義の危機を避けるためには、法規制の強化と有権者自身の情報リテラシー向上が不可欠です。

次のパートでは、今回の小泉陣営ステマ問題から導き出される「総括と教訓」を提示し、今後の選挙戦にどのように生かすべきかを考察します。

総括と教訓

小泉陣営のステマ疑惑は、単なる一候補の不祥事にとどまらず、日本の選挙戦における「ネット戦略のあり方」を根底から問い直す出来事となりました。本パートでは、これまでの議論を総括し、今後の選挙や民主主義の健全性に向けた教訓を整理していきます。

ステマ問題から見える本質

今回の事例を通じて明らかになったのは、選挙戦における「情報の透明性」がいかに重要であるかという点です。

ネット選挙の普及により、候補者の発言や政策だけでなく、SNS上のコメントや動画サイトの投稿といった「市民の声」が選挙の行方を左右する時代になりました。だからこそ、そこに「仕組まれた情報」が混じり込むと、選挙全体の公正性が揺らいでしまいます。

候補者・陣営が学ぶべき教訓

候補者や陣営にとって、今回の問題は次のような教訓を示しています。

- 透明性を担保すること: 発信の主体を明確にし、応援依頼や広報活動はオープンに行うべき。

- 短期的利益より長期的信頼: コメント操作で一時的に支持を集めても、信頼を失えば政治生命に致命傷となる。

- グレーゾーンの活用は危険: 法律上セーフでも、倫理的にアウトと見なされれば世論は厳しい目を向ける。

つまり、ネット戦略において「いかに有権者を信じるか」「誠実さを貫けるか」が問われているのです。

有権者が得るべき教訓

一方、有権者にとっても重要な学びがあります。それは「ネット上の情報を無批判に受け入れない」という姿勢です。

- 極端にポジティブ/ネガティブな投稿は、仕組まれた可能性を疑う

- 情報の出どころを確認し、信頼できるメディアや一次情報に立ち返る

- SNSのトレンドやコメント欄を「世論そのもの」と思い込まない

このような情報リテラシーを持つことが、ステマ的手法や世論操作に流されないための最大の防御策となります。

社会全体に必要な取り組み

さらに、社会全体として取り組むべき課題も浮き彫りになりました。

- 法制度の整備: 政治広告の透明性を義務化し、ステマ的手法を禁止する規制を導入する。

- 監視体制の強化: 第三者機関やプラットフォーム企業が協力し、不自然な投稿やBOTを監視する。

- 教育と啓発: 学校教育や市民啓発を通じて、情報リテラシーを社会全体で底上げする。

こうした取り組みを進めなければ、今後の選挙はますます「情報戦」に傾斜し、民主主義の基盤そのものが揺らぎかねません。

未来への展望

今回の疑惑は、ある意味で「ネット選挙戦略の転換点」ともいえる出来事です。

選挙戦は今後もデジタル化・高度化が進むでしょう。しかし、その進化を民主主義の強化につなげるか、それとも分断や不信の拡大にしてしまうかは、私たち社会全体の選択にかかっています。

ネット戦略は本来、候補者と有権者を近づける強力なツールです。双方向の対話や透明な情報発信を行えば、選挙への参加意識を高め、民主主義を活性化させることも可能です。

逆に、不透明な操作や虚偽情報に依存すれば、信頼は失われ、政治そのものが劣化してしまうでしょう。

パート8のまとめ

小泉陣営のステマ問題は、「ネット選挙戦略の光と影」を浮かび上がらせました。

候補者・陣営にとっては「透明性と誠実さ」を、

有権者にとっては「情報リテラシー」を、

社会にとっては「法制度と教育の強化」を、

それぞれが課題として受け止める必要があります。

この教訓を生かせるかどうかが、今後の日本の選挙戦の健全性を左右するでしょう。

本記事全体を通じて見えてきたのは、テクノロジーの進化そのものが問題なのではなく、それをどう活用するかという人間の選択の問題だということです。

民主主義を守るのは制度や技術だけではなく、一人ひとりの主体的な判断力と責任意識なのです。

ディスカッション

ピンバック & トラックバック一覧

[…] […]