高市早苗氏が首位浮上!小泉進次郎氏22%で猛追|最新世論調査で見えた自民党総裁選の行方

最新世論調査の概要

共同通信が実施した最新の世論調査では、自民党総裁選に関する有権者の意識が明らかになりました。調査は全国の有権者を対象に、電話によるランダム抽出方式で行われ、サンプル数は約1,000人。調査実施日は総裁選が迫る直前の週末に設定され、回答率はおよそ60%に達しました。この結果は、現在の国民世論をある程度反映したものと考えられます。

今回の調査で最も注目を集めたのは、各候補者の支持率です。高市早苗氏が28%でトップに立ち、小泉進次郎氏が22%と健闘しました。現職の石破茂首相はこれに続く形となり、他の候補は1桁台にとどまりました。これは、国民の間で新しいリーダー像への期待感が強まっていることを示していると言えるでしょう。

世論調査の特徴として、単なる数字の羅列ではなく、その背後にある国民感情を読み取ることが重要です。支持率の差は数ポイントに過ぎませんが、それぞれの候補に対して「何を期待するのか」「どのような不安を抱えているのか」が浮き彫りになっています。特に、現職首相である石破氏に対しては「安定感」を求める声がある一方で、「変化が乏しいのではないか」という批判も存在しています。

また、この調査は自民党員や党関係者の意向を直接反映しているわけではありません。あくまで国民全体の世論を映し出したものであり、実際の総裁選投票においては党内事情や派閥の動きが大きな影響を与えることが予想されます。それでも世論調査が持つ意味は小さくなく、メディアや政治関係者にとって重要な参考材料となります。

さらに注目すべきは、支持率以外の設問です。例えば「自民党総裁に求める資質」に関する質問では、「経済政策に強い人物」「国際社会でリーダーシップを発揮できる人物」「清潔感がある人物」といった回答が多くを占めました。これは、有権者が単に人気やイメージだけでなく、政策や資質に基づいてリーダーを選びたいという意識を持っていることを示しています。

総裁選をめぐる世論調査は、今後の日本政治を占う重要なバロメーターです。国民が何を重視しているのかを知ることで、候補者は政策を磨き、党としても戦略を立て直すきっかけとなります。今回の調査結果は、その第一歩として大きな意味を持つと言えるでしょう。

高市早苗氏の支持拡大

今回の世論調査で28%の支持を獲得しトップに立った高市早苗氏。その支持拡大の背景には、複数の要因が絡み合っています。単に人気の上昇にとどまらず、自民党総裁選における「保守派の代表」という立ち位置、政策へのこだわり、そして国民からのイメージ戦略が相まって、大きな注目を集める存在となっています。

まず注目すべきは、高市氏の政策スタンスです。経済再生、安全保障、エネルギー政策において一貫して明確な主張を掲げてきました。特にエネルギー分野では「原子力の積極的活用」を打ち出し、再生可能エネルギーとのバランスを考慮しつつ、日本のエネルギー自立を訴えています。これにより、エネルギー価格高騰に不安を感じる国民層から支持を集めています。

また、外交・安全保障面では、毅然とした姿勢を示す点が評価されています。中国や北朝鮮との関係において強硬な立場を取り、日本の安全保障を最優先する姿勢が保守層に強い支持を与えています。特に近年の国際情勢を背景に、「頼れるリーダー」としてのイメージが形成されつつあります。

一方で、高市氏の支持が広がった背景にはジェンダーの壁を超えた期待も存在します。日本の主要政党において、女性首相の誕生はいまだ実現していません。そのため「初の女性首相」となる可能性を秘めた高市氏には、新しい時代を象徴するリーダー像を求める声が集まっているのです。特に若年層や女性有権者の間で、この期待感は確実に広がっています。

さらに、党内外における発信力の高さも見逃せません。高市氏はテレビや新聞、SNSなど多様なメディアを通じて積極的にメッセージを発信してきました。分かりやすい言葉で政策を説明する姿勢は、多くの国民に「誠実で実行力がある」という印象を与えています。これが支持率上昇につながった大きな要因の一つです。

もちろん課題も存在します。高市氏は党内で必ずしも多数派を占めているわけではなく、派閥の支持基盤が弱い点が指摘されています。世論調査での支持が高くても、党員票や国会議員票で優位に立てるかどうかは別問題です。そのため、今後は「国民人気をどこまで党内の支持に結びつけられるか」が勝負の分かれ目となります。

総じて言えることは、高市早苗氏の支持拡大は一過性の現象ではなく、政策内容とリーダー像の双方に根ざした動きであるという点です。今後の総裁選においても、この支持基盤をどのように維持・拡大していくのかが注目されます。

小泉進次郎氏の存在感

共同通信の世論調査で22%の支持を獲得した小泉進次郎氏。トップの高市早苗氏には及ばなかったものの、現職首相である石破茂氏を上回り、国民から強い期待を集めていることが浮き彫りとなりました。小泉氏の存在感の背景には、世代交代への期待感や、分かりやすい発信力、そして「改革派」としてのイメージが大きく影響しています。

まず第一に注目すべきは、小泉氏が若手政治家の象徴であるという点です。父・小泉純一郎元首相譲りの知名度とカリスマ性を持ちながら、自身も環境政策や社会課題に積極的に取り組んできました。特に環境大臣時代には「脱炭素社会の実現」を掲げ、国際会議でも存在感を示したことが記憶に新しいでしょう。こうした実績が、次世代リーダーとしての期待を後押ししています。

また、小泉氏の発信力の強さも支持の要因の一つです。演説や記者会見での印象的な言葉はメディアに取り上げられやすく、国民に強く印象を残します。政策の細部には批判もあるものの、国民に「政治を身近に感じさせる力」があるのは確かです。これは、多くの政治家が専門用語や抽象的な言葉に頼りがちな中で、非常に大きな強みとなっています。

さらに、支持を集めている背景には世代交代への強い期待があります。長期政権や派閥政治に対する国民の不満は根強く、その打破を象徴する存在として小泉氏が浮上しているのです。「古い自民党の体質を変えてくれるのではないか」という期待感が、特に若年層や無党派層からの支持に直結しています。

一方で、小泉氏には課題も少なくありません。政策面での具体性不足や、実行力に対する疑問が常につきまとっています。環境政策の推進は評価される一方で、「ポピュリズム的」との批判も根強く、実務能力をどうアピールするかが今後の大きなテーマとなるでしょう。また、党内での派閥基盤が弱く、総裁選において議員票をどこまで集められるかは不透明です。

それでも、今回の調査結果が示すように、小泉氏の存在感は無視できません。高市氏と並ぶ有力候補として名が挙がったことで、総裁選における政策論争の幅は広がり、国民にとっても選択肢が増えることになります。小泉氏がどのようにビジョンを語り、実現可能性を示せるかが、今後の支持拡大の鍵を握っています。

結論として、小泉進次郎氏は「次のリーダー像」を象徴する存在であり、変革を求める国民の声を体現する候補の一人です。総裁選を通じて、彼がどこまで存在感を強められるかは、日本政治の未来に直結する重要なポイントとなるでしょう。

石破茂首相とその他候補の位置づけ

今回の世論調査で注目されたのは、高市早苗氏と小泉進次郎氏の上位争いだけではありません。現職である石破茂首相がトップ2に届かなかったこと、そしてその他の候補が軒並み低調な数字にとどまったこともまた、大きな意味を持っています。

石破首相はこれまで「政策通」としての評価を積み重ね、防衛や地方創生など幅広い分野で実績を示してきました。特に安全保障政策においては、長年にわたり一貫した姿勢を貫き、専門家や有権者から一定の信頼を得ています。しかしながら、今回の調査結果では支持率が20%前後にとどまり、国民の間で「現職首相としての勢い」を示すことができませんでした。

その背景にはいくつかの要因があります。第一に、石破政権に対する「安定感はあるが変革力に欠ける」という評価です。現職としての経験値は高く評価されている一方、長期政権への倦怠感や「現状維持的な姿勢」に対する不満が、支持の伸び悩みにつながっています。特に若年層や都市部の有権者からは、「大胆な改革を進めてほしい」という声が根強く、石破氏の慎重な政治スタイルとはギャップが生じています。

第二に、メディア戦略の弱さです。石破氏は理論派として知られる一方で、わかりやすく国民に訴える力では小泉氏や高市氏に及びません。専門的な知識や論理展開は政策論争において強みとなる反面、一般有権者にとっては「難しい」「伝わりにくい」という印象を与える場面も少なくありません。この点が、世論調査での支持率に影響していると考えられます。

さらに、党内力学も石破氏にとって課題です。総裁選においては世論の支持だけでなく、党員票や議員票の獲得が不可欠ですが、石破氏は過去から続く「非主流派」としての立ち位置が影響し、安定した派閥基盤を築けていません。今回の調査結果は、党内外での評価の乖離を改めて示すものとなりました。

一方で、その他の候補についても触れる必要があります。世論調査で名前が挙がった候補の多くは支持率が一桁台にとどまり、国民的な存在感を示すには至りませんでした。これは、派閥内での期待や一部支持層に限定された人気にとどまっていることを意味します。総裁選における「ダークホース」的な役割を果たす可能性はあるものの、現段階では有力候補とは言い難い状況です。

総じて言えるのは、石破首相は「安定と経験」を象徴する存在である一方で、「変革と挑戦」を求める世論との間にギャップが生じているということです。このギャップをどう埋めるかが、今後の総裁選における最大の課題となるでしょう。また、その他候補がどこまで存在感を示し、政策論争に影響を与えるかも見逃せないポイントです。

次の総裁選は、単なる党内選挙ではなく、日本の政治の方向性を決める大きな分岐点です。石破首相と他候補の位置づけを正確に把握することは、国民にとっても、そして自民党にとっても重要な意味を持つのです。

政策論争の焦点

自民党総裁選は単なる人気投票ではなく、今後の日本の進路を左右する重要な政策選択の場です。今回の世論調査からも、有権者が注目する政策テーマが明確になってきました。特に経済再生、少子化対策、安全保障、エネルギー政策の4つが、大きな焦点として浮上しています。

経済再生と成長戦略

まず第一の争点は経済政策です。長引く物価高や賃金停滞に直面する中で、有権者は「生活の安定」と「将来の成長」を同時に求めています。高市早苗氏は積極的な金融緩和と産業振興策を打ち出しており、伝統的な保守経済政策に基づいた安定路線を強調しています。一方で小泉進次郎氏は、新しい成長分野として環境・グリーン産業を重視し、脱炭素社会を経済成長の原動力とするビジョンを提示しています。石破茂首相は地方創生と財政健全化を両立させる姿勢を強調し、「持続可能な経済成長」を掲げています。

少子化対策と社会保障

第二の争点は少子化対策です。日本の人口減少は深刻で、これを食い止める政策は国の将来を左右します。高市氏は「子育て世帯への経済的支援」を中心に据え、保守的な家族観を基盤に少子化対策を展開しています。小泉氏は「若者が希望を持てる社会づくり」を訴え、教育費負担の軽減や柔軟な働き方改革を重視。石破首相は地方移住支援や地域密着型の子育て政策に力を入れ、都市と地方の格差是正を少子化対策の一環と位置づけています。

安全保障と国際関係

第三の争点は安全保障です。緊迫する東アジア情勢の中で、日本の防衛力強化は避けられない課題です。高市氏は自衛隊の機能強化や防衛費増額に積極的であり、対中・対北政策において強硬な立場を鮮明にしています。小泉氏は同盟国との協力を重視し、特に米国との連携強化を前提に「現実的な防衛力整備」を主張。石破首相は長年の防衛通として知られ、法制度の整備や自衛隊の実効性強化に重点を置きつつ、国際協調の枠組みを大切にしています。

エネルギー政策と環境

第四の争点はエネルギーと環境です。電力不足やエネルギー価格の高騰が続く中で、どの候補もこの問題を重視しています。高市氏は「原子力の積極的活用」を打ち出し、エネルギー安全保障を最優先とする立場です。小泉氏は再生可能エネルギー推進を旗印に掲げ、グリーン投資による新しい成長モデルを提示。石破首相は「原子力と再生可能エネルギーの両立」を模索し、現実的かつ段階的なエネルギー転換を訴えています。

政策論争の意味

これらの政策論争は単なる候補者間の意見対立ではなく、国民が「どの方向性に未来を託すのか」を選ぶ重要な指標となります。経済か、社会保障か、安全保障か、エネルギーか──それぞれの争点は相互に関わり合っており、一つの政策判断が他の分野に大きな影響を及ぼします。

総裁選の結果によって、日本の政治は大きく舵を切る可能性があります。有権者が求めるのは、単なるスローガンではなく、具体的かつ実行可能な政策ビジョンです。候補者たちが今後の論戦を通じてどこまで国民に納得感を与えられるかが、支持を左右する決定的な要素となるでしょう。

派閥の動きと党内力学

自民党総裁選において欠かせない視点が派閥の動きと党内力学です。世論調査の数字が示す「国民の支持」と、実際の総裁選でカギを握る「党内票」の間にはしばしばギャップがあります。今回の共同通信の調査結果を踏まえても、最終的に総裁選の行方を決めるのは派閥の結束とその戦略であることに変わりはありません。

石破派と現職首相の立場

まず現職の石破茂首相を中心とする勢力です。石破氏は非主流派として長らく党内で孤立気味でしたが、首相に就任したことで一定の求心力を持つようになりました。ただし、石破派は人数的には大派閥とは言えず、総裁選で安定的に勝ち抜くには限界があります。そのため石破氏が再選を狙う場合、無派閥議員や中堅・若手層をどこまで取り込めるかが重要となります。

高市早苗氏をめぐる派閥の思惑

一方で高市早苗氏は明確な派閥基盤を持たないものの、世論で強い支持を得ている点が特徴です。派閥政治の外から国民人気で押し上げられる形は、かつての小泉純一郎元首相を想起させます。そのため各派閥も「国民の人気に乗るか、それとも党内の論理を優先するか」という選択を迫られることになります。特に大規模派閥は、高市氏を支持することで次期政権での影響力を確保しようとする動きが出てくる可能性があります。

小泉進次郎氏と世代交代の流れ

小泉進次郎氏については、明確な派閥所属がないため、どのグループが支持に回るかが注目点です。若手議員や改革派を中心に支持を集めつつありますが、派閥の領袖からすると「扱いにくい存在」と映ることも少なくありません。しかし世論調査での高い人気を背景に、無派閥層や都市型選挙区の議員を中心に支援の輪が広がる可能性があります。派閥の論理を崩し、党内世代交代を象徴する候補として位置づけられるかどうかがポイントです。

その他候補と派閥間の駆け引き

その他の候補者は現状、支持率で劣勢ですが、派閥内での存在感を背景にキャスティングボートを握る可能性があります。特に中堅や実務型の議員が擁立する候補は、第一回投票では苦戦しても、決選投票に向けて支持を集約する過程で重要な役割を果たすことがあります。そのため、総裁選においては「誰が勝つか」だけでなく「誰がどの候補を支持するか」という水面下の駆け引きが極めて重要です。

派閥政治と世論のギャップ

今回の調査で高市氏や小泉氏が上位に立ったことは、国民の求めるリーダー像が従来の派閥政治と必ずしも一致しないことを示しています。派閥は伝統的に総裁選の帰趨を左右してきましたが、国民世論との乖離が大きくなればなるほど、党の支持基盤を揺るがしかねません。自民党が国民からの信頼を維持するためには、派閥の論理だけでなく世論を反映した候補選びが求められます。

総裁選における派閥の動きは、単なる数合わせではなく、日本政治の未来を決める分水嶺です。石破首相の現職メリット、高市氏の国民的人気、小泉氏の世代交代の象徴性──これらがどのように交錯するのか。今後の党内力学の変化から目が離せません。

世論調査が示す国民の期待と不安

共同通信の世論調査で示された支持率は、単なる人気の序列を示すものではなく、国民が政治に対して抱く期待と不安を映し出す鏡でもあります。高市早苗氏が28%、小泉進次郎氏が22%という数字の背後には、日本社会の現状に対する有権者の強い問題意識が存在しています。

変革への強い期待

まず浮かび上がるのは、国民が「新しい政治の姿」を求めているという点です。高市氏が示す強いリーダーシップや、小泉氏が象徴する世代交代のイメージは、多くの有権者にとって「現状打破の可能性」として受け止められています。長期にわたる政治の停滞感や、経済・社会課題への対応不足に不満を抱く層は、従来型の政治ではなく、大胆な変革を託せる候補を支持する傾向が強いのです。

安定への渇望

一方で、現職の石破茂首相に一定の支持が集まる背景には、「安定」を求める声が存在します。国際情勢の不透明さ、物価高や災害リスクといった課題が山積する中で、経験豊富で落ち着いたリーダーを望む層も少なくありません。つまり、有権者の意識は「変革」と「安定」という二つの軸で揺れており、そのバランスが総裁選の支持動向に影響を与えています。

政治不信と現実的な懸念

また、調査結果の裏側には根強い政治不信も透けて見えます。支持率が高い候補に対しても、「本当に実行力があるのか」「党内の抵抗を乗り越えられるのか」という懸念がつきまとっています。小泉氏に対しては「パフォーマンス先行ではないか」という批判、高市氏に対しては「党内基盤が弱いのではないか」という懸念があり、石破首相には「安定はするが変革は望めないのでは」という疑念が向けられています。

世代間ギャップと有権者心理

さらに興味深いのは、世論調査の詳細分析から見える世代間ギャップです。若年層は小泉氏への支持が比較的高く、未来志向の政策や新しい政治スタイルに期待を寄せています。一方、中高年層は高市氏や石破氏に安定感を求める傾向が強く、経験や実績を重視する傾向が見られます。こうした世代間の意識差は、今後の総裁選の行方を複雑にする要因となり得ます。

国民の「声」と党内選挙の乖離

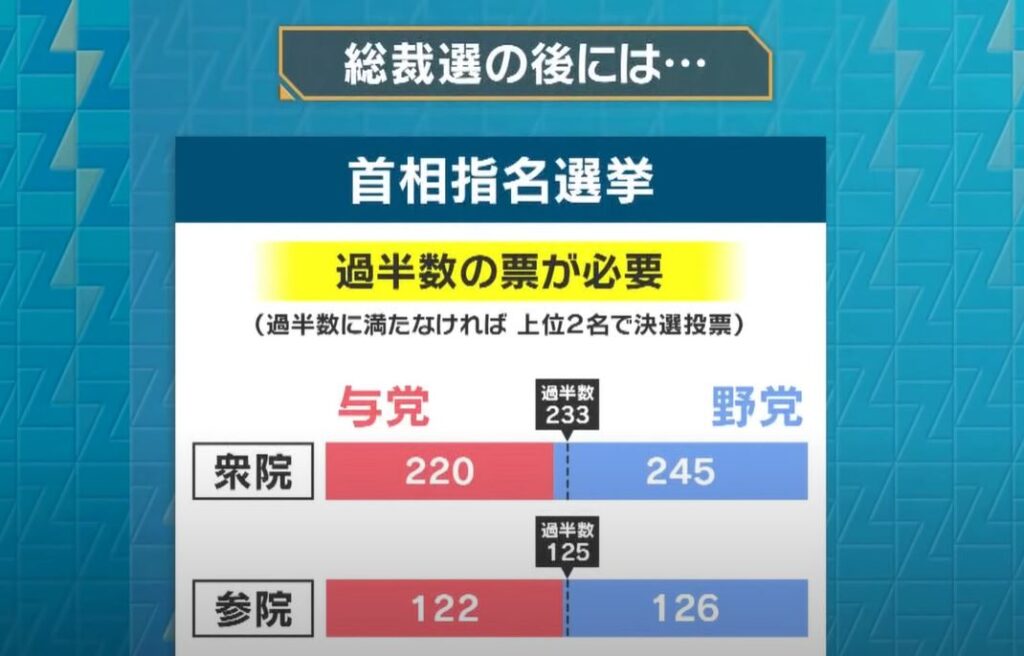

世論調査で示された支持がそのまま総裁選の結果に直結するわけではありません。自民党総裁選はあくまで党員票と議員票によって決まるため、国民の声と党内事情が必ずしも一致しないのが実情です。それでも、世論が候補者や派閥の判断に影響を与えることは確かであり、国民の期待と不安を無視することはできません。

今回の調査結果が示すのは、日本社会が「変革を求めつつも、不安定さを恐れる」という複雑な心理にあるということです。候補者たちはこの声をどう受け止め、政策や姿勢に反映させるかを真剣に問われています。総裁選は単なる党内人事ではなく、国民の希望と懸念を背負った国家的な選択の場なのです。

今後の展望とまとめ

共同通信の世論調査で示された結果は、自民党総裁選が単なる党内選挙を超え、日本政治全体の方向性を左右する大きなイベントであることを改めて浮き彫りにしました。高市早苗氏が28%でトップ、小泉進次郎氏が22%で続き、現職の石破茂首相は後塵を拝する形となったことは、国民の強い「変革」への渇望を示しています。

今後のスケジュールと焦点

総裁選は今後、党員投票と国会議員投票の二本立てで行われます。世論調査の数字は参考材料に過ぎませんが、メディアの報道や党内の空気を大きく左右します。特に今回のように国民的人気が高い候補が複数存在する場合、派閥領袖たちも「世論を無視できない」というプレッシャーを受けることになります。

焦点となるのは、①党員票の動き、②決選投票での連携、③世論の継続的な影響力の三点です。党員票は世論と連動する傾向があるため、高市氏や小泉氏に有利に働く可能性があります。一方で、決選投票においては議員票が大きな力を持つため、派閥間の取引や連携が鍵を握ります。

候補者ごとの展望

高市氏は国民人気を背景に支持拡大を狙いますが、党内基盤の弱さをどう補うかが課題です。小泉氏は「若さと改革」を武器に世代交代を訴えつつ、政策の具体性と実現力を示せるかが勝負となります。石破首相は現職としての経験と安定感を前面に出しつつ、「変革力が不足している」というイメージを払拭できるかが焦点です。その他候補も決選投票でのキャスティングボートを握る可能性があり、今後の展開は一層流動的になると考えられます。

国民にとっての意味

今回の総裁選は、単に自民党の次期総裁を決めるだけではなく、日本の政治が「安定を重視するのか、変革を求めるのか」という岐路に立たされていることを示しています。高市氏や小泉氏が示す変革のビジョンと、石破氏が体現する安定路線の対比は、有権者にとって大きな選択肢となります。

まとめ

共同通信の世論調査から見えてきたのは、国民が抱く期待と不安の交錯です。新しいリーダーへの期待感と、現状維持を求める安定志向。その両者がせめぎ合う中で、自民党総裁選は進んでいきます。候補者たちがどのように政策を磨き、どのように国民の声を受け止めるのか──それが最終的な勝敗を決定づけるでしょう。

総裁選は党内の権力争いにとどまらず、日本の未来を方向づける選挙です。世論調査で示された数字の背後にある国民の思いを読み解くことこそ、次の政治を考えるうえで最も重要な視点だと言えるでしょう。

ディスカッション

ピンバック & トラックバック一覧

[…] […]