日本株急騰も来週は要管戒。海外投資家が日本株を売りまくる気配?総裁選後の動きに注意せよ‼️

はじめに:10月6日以降を意識する理由

2025年秋、日本株市場は大きな上昇を見せました。9月下旬から10月初旬にかけて、日経平均株価は一時700円を超える急騰を記録し、投資家の間に「いよいよ日本株の本格上昇が始まるのでは」という期待が広がっています。

しかし、こうした急騰局面のあとに必ず意識しなければならないのが「調整の可能性」です。特に10月6日以降の相場は、楽観ムードだけでは語れないリスク要因がいくつも控えています。単に「株が上がっているから安心」ではなく、「なぜ警戒が必要なのか」を正しく理解することが重要です。

◆なぜ「10月6日以降」なのか?

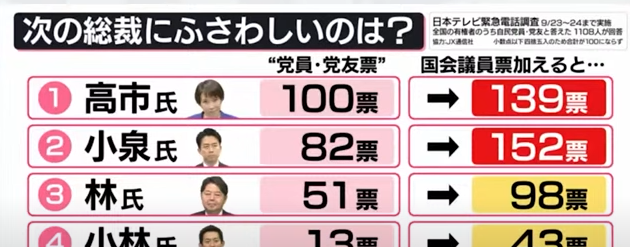

まず最大のポイントは、自民党総裁選です。新しい総裁が決まることで、日本の政治と経済の方向性に大きな影響が出ます。株式市場は「将来を先取りする性質」を持っているため、次期総裁がどのような政策を打ち出すのかによって、株価の反応も大きく変わってきます。

たとえば、景気刺激策や減税を打ち出す候補が選ばれれば「内需株や消費関連株」が買われやすくなります。逆に、財政健全化を優先し「増税や支出抑制」に言及する候補が勝てば、投資家心理が冷え込み、株価が下落に転じる可能性もあります。このように、総裁選は単なる政局ではなく、投資家にとって直接的な投資判断の材料となるのです。

◆海外投資家の存在感

次に注目すべきは海外投資家の動きです。実は日本株の売買のうち、約7割は海外投資家が占めています。国内の個人投資家や機関投資家よりも、海外勢の売買が株価を大きく左右するのです。

9月最終週の投資部門別売買動向を見ると、海外投資家は数千億円規模の売り越しとなりました。これは、短期的に急騰した株価を利用して利益確定の動きに出た可能性を示しています。もしこの「売り加速」が来週も続けば、相場全体が反落するリスクは十分に考えられます。

◆外部要因:為替と米国市場

さらに、為替や海外市場の動きも無視できません。たとえば米国の金利が上昇すれば、ドル高・円安が進み輸出関連株には追い風となります。しかし逆に円高に振れれば、トヨタやソニーのような輸出企業の収益が圧迫され、株価が下がる可能性があります。

また、米国株の下落は日本株にほぼ直結します。特にFRB(米連邦準備制度)の金融政策や米国雇用統計、中国経済の減速懸念などはグローバルな投資マネーの動きを左右し、日本市場に波及するのです。

◆投資家に求められる視点

このように、「政治イベント(総裁選)」「海外投資家の売買」「為替・海外市場の変動」という3つの要素が重なるのが10月6日以降です。短期的に株価が上がっていても、その裏で市場の地盤は揺らぎやすくなっていると言えるでしょう。

この記事では次の章から、

①日本株の急騰要因

②海外投資家の売買動向

③総裁選や海外イベントの影響

④投資家が取るべきリスク管理

について詳しく解説していきます。

株式投資に詳しくない人でも理解できるように、できるだけ専門用語を噛み砕いて説明しますので安心してください。

「上がっているから安心」ではなく、「なぜ上がり、なぜ下がるのか」を理解することが、これからの日本株投資で大切なポイントです。10月6日以降の相場を冷静に乗り切るために、ぜひ最後までご覧ください。

自民党総裁選の構図と株式市場への影響

2025年10月、日本株市場にとって最大の政治イベントは自民党総裁選です。総裁選は単なる党内の人事ではなく、事実上「次の総理大臣」を決める選挙です。そのため、候補者がどのような経済政策を掲げるのかは、投資家にとって非常に重要な関心事となっています。

◆総裁選と株式市場の関係

株式市場は「将来を先取りする」特徴を持っています。そのため、総裁選が近づくと、候補者の政策を先読みして関連する銘柄が買われたり売られたりします。たとえば、過去には「金融緩和を支持する候補」が有力視された際に、株価全体が上昇したことがありました。

今回の総裁選も同じで、候補者の政策公約次第で相場が揺れ動くことが予想されます。特に注目されているのは「減税」「財政出動」「防衛費増額」の3点です。

◆候補者の政策スタンス(仮定)

現時点ではまだ正式な公約がすべて出そろっているわけではありませんが、報道や政治評論家の分析から、各候補のスタンスは次のように整理できます。

- A候補: 景気刺激を重視。大規模な減税や公共投資を打ち出す姿勢が強い。

→ 株式市場では「内需関連株」「建設・不動産株」にプラス要因。 - B候補: 財政健全化を重視。将来の増税や歳出抑制に言及する可能性。

→ 短期的には株価のマイナス要因。ただし長期的には国債市場の安定につながる。 - C候補: 防衛・外交を重視。防衛費の大幅増額を公約。

→ 「防衛関連株(造船・重工業・電子部品)」に資金が流入しやすい。

もちろん、実際に総裁選で勝利するのは1人だけですが、市場は「どの候補が勝つ可能性が高いか」を日々織り込みながら動きます。そのため、候補者の演説や世論調査の結果が出るたびに株価が反応することも珍しくありません。

◆投資家が注目すべきポイント

投資家が総裁選を見るうえで注目すべき点は、単なる「政策の中身」だけではありません。

実際に実行できるかどうかがポイントです。公約としては大規模な減税や公共投資を掲げても、財源の問題や国会での調整によって実現が難しいケースもあります。そのため、市場は「期待先行」で株価が動きやすい反面、実現性が疑問視されればすぐに失望売りにつながります。

また、総裁選の結果によっては閣僚人事にも注目が集まります。たとえば経済財政担当大臣や防衛大臣に誰が就任するかによっても、関連する銘柄の株価が大きく動く可能性があります。

◆短期と中長期で異なる見通し

短期的には、総裁選は「材料視」されやすく、株価が乱高下しやすいイベントです。投資家心理が過熱し、セクターごとに大きな値動きが見られるでしょう。特にニュースや世論調査に敏感に反応する局面では、デイトレード的な売買も増える傾向にあります。

しかし、中長期的に見れば、総裁選そのものよりも「新しい政権がどのように政策を実行するか」が重要です。たとえば過去のアベノミクスでは、金融緩和と財政出動が実際に行われたことで長期的な株価上昇につながりました。今回も、単なる言葉だけでなく、実行力のある政策が打ち出されるかが、日本株の持続的な上昇を左右します。

◆まとめ:総裁選はチャンスでもありリスクでもある

総裁選は、株式市場にとって大きなチャンスであると同時に大きなリスクでもあります。候補者の発言や選挙戦の流れに株価が敏感に反応し、短期的な乱高下を引き起こす可能性があるからです。

投資家に求められるのは、単に「誰が勝つか」を予想することではなく、それぞれのシナリオでどのセクターや銘柄が影響を受けるかを冷静に見極めることです。そうすれば、来週以降の相場に備え、チャンスを活かしながらリスクを回避する戦略を立てられるでしょう。

海外投資家の売り加速 ― 投資部門別売買動向から読み解く

日本株市場を語るうえで欠かせない存在が海外投資家です。証券取引所のデータによると、日本株の売買代金のうちおよそ70%以上を海外投資家が占めています。つまり、彼らの売買スタンスが日本株全体の方向性を決めてしまうといっても過言ではありません。

◆最新データ:海外投資家は「売り越し」

2025年9月最終週の「投資部門別売買動向」によると、海外投資家は数千億円規模の売り越しに転じました。これは、直前までの日本株の急騰局面で買いを入れていた投資家が、利益確定のために売りに回ったことを示唆しています。

実際、過去の相場でも「海外投資家が売り越しに転じたタイミング」で、日経平均株価が下落に転じるケースが多く見られます。海外勢の資金は短期で出入りすることが多く、特に政治イベント(総裁選)や米国金融政策の変化が重なる時期にはポジション調整が強まりやすいのです。

◆なぜ売り加速が起きているのか?

海外投資家が売りを加速させている背景には、いくつかの要因があります。

- 1. 為替の変動

円高に振れると、輸出関連株の業績が悪化するリスクが高まります。そのため、円高局面では海外投資家が日本株を売る傾向があります。 - 2. 米国金利の上昇

米国の国債利回りが上がると、安全資産である米国債に資金が流れ、日本株から資金が引き上げられやすくなります。 - 3. 利益確定の動き

9月下旬からの急騰で得た利益を確定するため、短期筋の海外投資家が売りに動いていると考えられます。

◆今後のシナリオ

では、今後の海外投資家の動きはどうなるのでしょうか?大きく分けて2つのシナリオが考えられます。

- 短期調整シナリオ

利益確定売りが一巡すれば、再び日本株に資金が戻る可能性があります。特に総裁選後に景気刺激策への期待が高まれば、海外勢の「押し目買い」が入る展開も考えられます。 - 売り継続シナリオ

逆に、円高進行や米国株の下落が続けば、海外投資家は売りを続け、日本株が数週間にわたって調整に入る可能性もあります。この場合、日経平均が数千円単位で下落するリスクも否定できません。

◆投資家へのアドバイス

一般の個人投資家にとって大切なのは、「海外投資家の動きは避けられない」という事実を理解することです。自分の投資判断だけでなく、グローバルな資金の流れに日本株が左右されていることを意識する必要があります。

そのため、短期的には過度な楽観を避け、損切りラインを設定する・現金比率を高めるなどのリスク管理が重要になります。同時に、中長期的な視点では「海外投資家が戻ってくるタイミング」を狙って投資をするのも有効な戦略です。

結論として、海外投資家の売り加速は一時的な調整で終わる可能性もありますが、場合によっては日本株全体のトレンドを変える分岐点になり得ます。来週以降の市場を読むうえで、海外投資家の動向は最重要のチェックポイントとなるでしょう。

為替相場と金利動向が株式市場に与える影響

株式市場を考えるうえで欠かせない要素が為替相場と金利動向です。とくに日本株の場合、輸出企業の割合が高いため、円高や円安の変化が業績に直結し、株価を大きく動かす傾向があります。また、為替を動かす大きな要因が「日米の金利差」であるため、金利動向も同時にチェックする必要があります。

◆円高と円安の株価への影響

まずは円高と円安が株式市場にどう影響するかを整理してみましょう。

- 円安: 輸出企業(トヨタ、ソニー、任天堂など)の利益が増えやすく、株価にはプラス材料。一方で、輸入コストが増えるため食品や小売業にはマイナス要因。

- 円高: 輸出企業の収益を圧迫し、株価にはマイナス要因。逆に、原材料を輸入する企業(電力、ガス、食品関連)にとってはコスト低下となりプラス材料。

たとえば、1ドル=150円から145円に円高が進んだだけでも、自動車メーカーの利益は数百億円単位で変動することがあります。そのため、為替のニュースは株価に即座に反映されるのです。

◆金利が為替を動かす仕組み

では、なぜ円高や円安が起こるのでしょうか?その答えのひとつが金利差です。一般に、投資資金は「金利の高い国」に流れやすくなります。

- 米国の金利が高く、日本の金利が低い → ドル買い・円売りが進み、円安ドル高になる。

- 米国の金利が下がり、日本の金利が相対的に高く見える → 円買いが進み、円高ドル安になる。

つまり、FRB(米連邦準備制度)の金融政策や、日銀のスタンスが変わるたびに、為替市場は大きく動くのです。

◆直近の動き(2025年10月時点)

2025年10月初旬の為替市場では、1ドル=147円台で推移しています。米国ではインフレ圧力が根強く、FRBが「高金利を長期間維持する」との見方が広がっており、ドルが買われやすい状況です。一方で、日本では日銀がマイナス金利解除を慎重に進めている段階で、金利差は依然として大きいままです。

このため、基本的なトレンドは「円安基調」ですが、市場は総裁選や米国経済指標の結果を見ながら敏感に反応しており、円高方向への揺り戻しも起こりやすい状態です。

◆株式市場への波及効果

為替と金利の動きは、株式市場に次のような影響を与えます。

- 輸出株の動向: 自動車、電子部品、機械などのセクターは円安で上昇し、円高で下落しやすい。

- 内需株の動向: 小売、食品、電力などは円高の方がコスト減となり恩恵を受ける。

- 銀行株の動向: 金利上昇局面では銀行株が買われやすく、逆に低金利が続くと収益悪化が懸念される。

投資家は「円安=株高」「円高=株安」という単純な関係だけでなく、どのセクターに有利か不利かを切り分けて考える必要があります。

◆今後の注目ポイント

来週以降、為替と金利をめぐって注目されるのは次のイベントです。

- FRBによる金融政策会合(利上げ据え置きかどうか)

- 米国の雇用統計・消費者物価指数(インフレ動向を確認)

- 日銀の金融政策運営(マイナス金利解除の時期)

これらのイベント次第で円相場は大きく動き、それが日本株の行方を左右します。特に、FRBの姿勢がタカ派(利上げを続ける方向)に傾けば円安が進みやすく、逆に利下げ観測が強まれば円高が進む可能性があります。

◆まとめ

為替と金利は、株価にとって「見えない舵取り役」です。円安が続けば輸出企業に追い風となり、日本株全体を押し上げます。しかし円高や金利上昇が同時に進めば、相場は一気に調整局面に入るリスクがあります。

個人投資家にとって重要なのは、株価の動きだけを見るのではなく、為替と金利の背景にある経済イベントを意識することです。これらを把握しておけば、相場が急変したときにも冷静に判断できるはずです。

セクター別の強弱 ― 強い銘柄と売られやすい銘柄

株式市場では「日経平均株価が上がった・下がった」という全体の動きだけでなく、どのセクターが買われ、どのセクターが売られているかを把握することが非常に重要です。特定のテーマや政策が注目されると、資金が集まりやすい業種と、逆に敬遠されやすい業種がはっきり分かれます。

◆直近で強い動きを見せているセクター

2025年9月末から10月初旬にかけて強さを見せたのは以下のセクターです。

- 防衛関連株: 自民党総裁選で防衛費増額が議論されており、三菱重工やIHIなどの防衛産業株に資金が集まりました。

- 建設・インフラ株: 公共投資や災害対策の強化が打ち出される可能性から、ゼネコン株が堅調。

- 金融株: 米国の高金利維持や日銀のマイナス金利解除観測を受けて、銀行株に買いが入りやすい状況です。

◆売られやすいセクター

一方で、調整局面に入りやすいセクターも存在します。

- ハイテク株: 米国の金利上昇が逆風となり、PER(株価収益率)の高い半導体関連が売られやすい。

- 輸出関連株: 円高に振れると、自動車や機械など輸出比率の高い銘柄が利益圧迫を受けやすい。

- 小売・食品株: 円安による輸入コスト増加で、原材料価格の上昇が業績を圧迫。

◆セクター別の比較表

直近のテーマと相場環境を踏まえ、どのセクターが強気・弱気なのかを整理すると以下の通りです。

| セクター | 現状の動き | 背景要因 | 注目度 |

|---|---|---|---|

| 防衛関連 | 強い | 総裁選で防衛費増額が焦点 | ★★★★★ |

| 建設・インフラ | 強い | 公共投資拡大への期待 | ★★★★☆ |

| 銀行・金融 | 強い | 金利上昇が追い風 | ★★★★☆ |

| 輸出関連(自動車・機械) | 不安定 | 円高進行リスク | ★★★☆☆ |

| 半導体・ハイテク | 調整中 | 米国金利上昇によるバリュエーション圧迫 | ★★★☆☆ |

| 小売・食品 | 弱い | 円安による輸入コスト増 | ★★☆☆☆ |

◆投資家が意識すべきポイント

短期的には「テーマ性のあるセクター」に資金が集中する傾向があります。たとえば、防衛費増額が取り沙汰されれば、防衛関連株はすぐに買われやすいです。ただし、テーマ株は短期的に急騰する一方、材料が出尽くすと急落しやすい点に注意が必要です。

一方で、中長期的に安定して強さを見せるのは「政策に裏付けられた分野」や「世界的な需要が続く分野」です。金融株やインフラ株はその代表例といえるでしょう。

◆まとめ

株式市場全体が上がっている時でも、すべての銘柄が一様に上がるわけではありません。むしろ、強いセクターと弱いセクターの差がはっきりしてきます。来週以降も防衛、金融、建設といった強い分野に注目しつつ、円高に弱い輸出株や原材料コストの影響を受けやすい小売株には注意が必要です。

投資家にとって大切なのは、「全体の株価指数を見る」だけでなく、「どの業種に資金が流れているのか」を把握することです。それが正しい投資判断につながります。

来週の重要イベントと相場の焦点

2025年10月6日以降の日本株市場は、短期的な株価の急騰を受けて重要な分岐点を迎える可能性があります。その理由は、国内外で複数の大きなイベントが重なり、相場の方向性を決定づける要因となるからです。ここでは、来週以降の注目イベントと相場の焦点を整理します。

◆1. 自民党総裁選の結果と政局

最大のイベントは自民党総裁選の結果です。新しい総裁が決定すれば、その政策方針や閣僚人事が市場に大きな影響を与えます。特に以下の点が株価の焦点となります。

- 減税や財政出動: 内需株・建設株にプラス。

- 防衛費増額: 防衛関連株に資金流入。

- 財政健全化路線: 短期的に株価マイナスも、長期的には国債市場安定に寄与。

また、新総裁が組閣でどのような閣僚を選ぶかによっても、市場は反応します。経済財政担当や金融政策に関わる閣僚の人事は特に注目です。

◆2. 米国雇用統計とFRBの金融政策

次に注目されるのが米国の経済指標です。とくに米国雇用統計は、FRB(米連邦準備制度)が利上げを継続するかどうかを判断する重要な材料になります。

- 雇用が強ければ → インフレ懸念が強まり、FRBは高金利維持。円安進行、日本株にプラス。

- 雇用が弱ければ → 景気減速懸念が台頭。円高に振れ、日本株にマイナス。

FRBの政策スタンスは、日本株にとって為替と金利の二重の影響を持ちます。円安なら輸出株が上がりやすく、逆に円高なら全体の株価を押し下げるリスクがあるためです。

◆3. 中国経済の動向

日本株にとって中国市場の動きも無視できません。中国は日本の最大の貿易相手国であり、中国経済の減速は直接的に日本企業の業績に影響します。

特に不動産市場の低迷や消費の伸び悩みが続いており、上海株や香港株の下落は日本株の投資心理を冷やす可能性があります。中国関連の機械株、化学株、観光株などは要注意です。

◆4. 国内企業の決算発表

10月以降は国内企業の決算シーズンにも突入します。好決算が出れば個別銘柄は上昇しますが、業績の下方修正が相次げば相場全体に水を差す可能性があります。

特に、輸出企業は為替の影響を大きく受けやすいため、ドル円の水準が業績見通しにどう反映されるかが注目ポイントです。

◆5. 相場の焦点:投資家が注目すべきポイント

来週以降、投資家が注目すべき相場の焦点は以下の通りです。

- 新総裁の政策スタンス → 減税・財政政策が実行力を持つかどうか。

- 米国雇用統計とFRBのスタンス → 円安継続か、円高への転換か。

- 中国市場の安定性 → 外部要因として投資心理を冷やさないか。

- 国内決算シーズン → 実際の業績が市場期待に応えるかどうか。

◆まとめ

来週(10月6日以降)は、国内外の複数のイベントが重なり合う「相場の山場」となります。特に、自民党総裁選と米国経済指標が組み合わさることで、株価の変動はより大きくなる可能性があります。

投資家にとって重要なのは、短期的な値動きに振り回されるのではなく、各イベントが株式市場にどのような影響を与えるかを冷静に見極めることです。これを理解していれば、相場が急変しても慌てずに対応できるでしょう。

投資家が注意すべきリスク管理のポイント

株式市場が急騰すると、多くの投資家は「今こそ買い時だ」と感じやすくなります。しかし、相場の歴史を振り返ると、急騰のあとに大きな調整が入るケースは少なくありません。来週(10月6日以降)の日本株市場は、政治イベントや海外投資家の売買が重なり、特にリスク管理が重要な局面です。

◆よくある失敗例

まず、個人投資家がやりがちな失敗を整理してみましょう。

- 上昇相場での買い増し: 株価が急騰している時に焦って買い増すと、高値掴みになりやすい。

- 損切りが遅れる: 下落に転じても「そのうち戻るだろう」と期待し、損失が膨らんでしまう。

- 一極集中投資: 話題の銘柄に資金を集中しすぎると、下落時に大きなダメージを受ける。

◆リスク管理の基本戦略

こうした失敗を避けるためには、以下のようなリスク管理が有効です。

- 損切りラインを決める

株を買うときには、あらかじめ「どこまで下がったら売るか」を決めておきましょう。例えば購入価格から5〜10%下落したら売却というルールを設ければ、致命的な損失を防げます。 - 分散投資を徹底する

複数のセクターや銘柄に資金を分けて投資すれば、一つの銘柄が大きく下がっても全体のリスクを抑えられます。特に来週のように不確定要因が多い時期には、分散投資が効果的です。 - キャッシュポジションを確保する

すべての資金を株に投入するのではなく、一定割合を現金で持っておくことも重要です。市場が急落したときに、安値で拾うチャンスを活かせます。

◆短期と中長期での戦略

投資のスタイルによって、取るべきリスク管理の方法も変わります。

- 短期投資: ニュースやイベントに敏感に反応する必要があります。来週は総裁選や米国雇用統計といった大きな材料があるため、デイトレードや短期売買をする人は特に注意が必要です。

- 中長期投資: 一時的な急騰や下落に振り回されず、企業の成長性や政策テーマを重視しましょう。防衛やインフラなど政策に支えられる分野は、中長期的に注目に値します。

◆感情に振り回されないことが最大のリスク管理

株式投資で最も難しいのは感情のコントロールです。上昇相場では「もっと儲かるかも」と欲が出て、下落相場では「もうダメだ」と恐怖が先立ちます。しかし、こうした感情に従って売買すると、ほとんどの場合は失敗につながります。

だからこそ、ルールを決めて機械的に売買を行うことが大切です。損切りや利益確定のラインを事前に決め、それを守ることが最もシンプルで効果的なリスク管理といえるでしょう。

◆まとめ

来週以降の日本株は、総裁選や海外投資家の動き、為替の変動など不確定要因が重なる局面です。このタイミングで利益を守り、次のチャンスを狙うためには、しっかりとしたリスク管理が欠かせません。

損切り・分散・キャッシュ確保という基本を押さえつつ、感情に流されず冷静な投資判断を行うこと。それが、急変動する相場を乗り切るための最も重要なポイントです。

まとめ:短期急騰相場の裏に潜むリスク

ここまで、直近の日本株急騰とその背景、そして10月6日以降に注意すべきリスク要因について解説してきました。相場が大きく上昇した直後こそ、投資家は次の下落リスクを冷静に見極める必要があります。

◆短期急騰の裏にある要因

今回の日経平均株価の急騰は、海外市場の上昇や円安基調、そして国内の政策期待が重なったことで起こりました。しかし、急騰の背後では海外投資家の売り越しが進んでおり、上昇一辺倒の相場ではないことが浮き彫りになっています。

◆来週(10/6以降)の重要ポイント

来週以降の相場で特に注目すべきは、次の3つです。

- 自民党総裁選の結果

新しい総裁の政策スタンスは、日本株の方向性を大きく左右します。減税・公共投資・防衛費増額といったテーマは市場に直結します。 - 海外投資家の売買動向

売り加速が続くのか、それとも押し目買いが入るのか。投資部門別売買動向は必ずチェックすべき指標です。 - 為替と金利

円高なら輸出株に逆風、円安なら追い風。FRBの金融政策や米国雇用統計がドル円相場を動かすため、日本株全体にも影響します。

◆投資家に求められる姿勢

短期的な上昇相場は魅力的に見えますが、こうした過熱局面こそリスクが大きいのが現実です。特に、海外要因や政治イベントが重なる来週は、相場が一方向に動く可能性が高まり、個人投資家が振り回されやすい局面でもあります。

そのため、投資家に求められるのは「攻め」よりも「守り」です。損切りルールを守り、資金を分散させ、キャッシュを残しておくことが重要です。短期的な利益を追いかけるよりも、次の本格上昇局面に備えて体力を温存することが賢明な戦略といえるでしょう。

◆結論

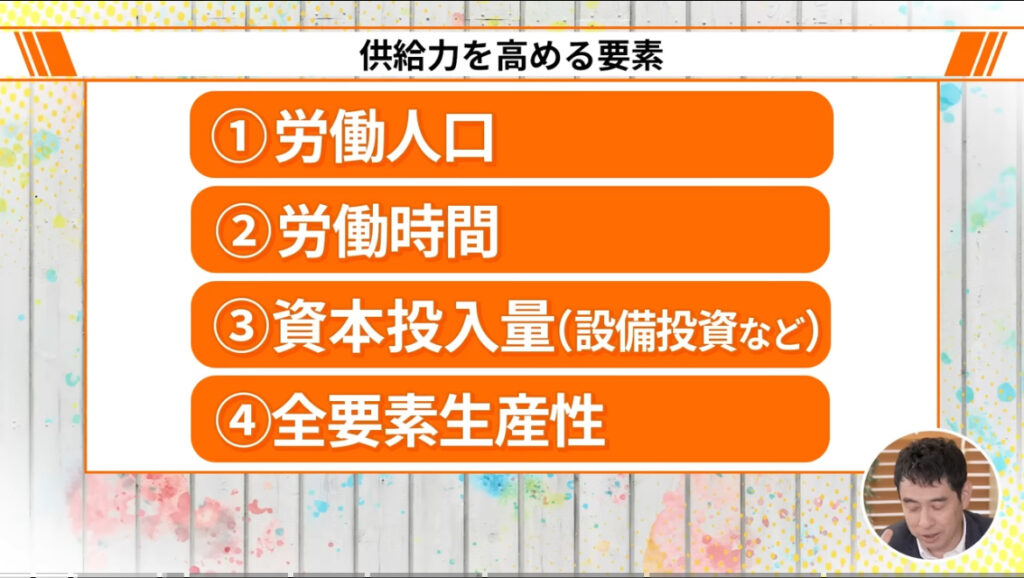

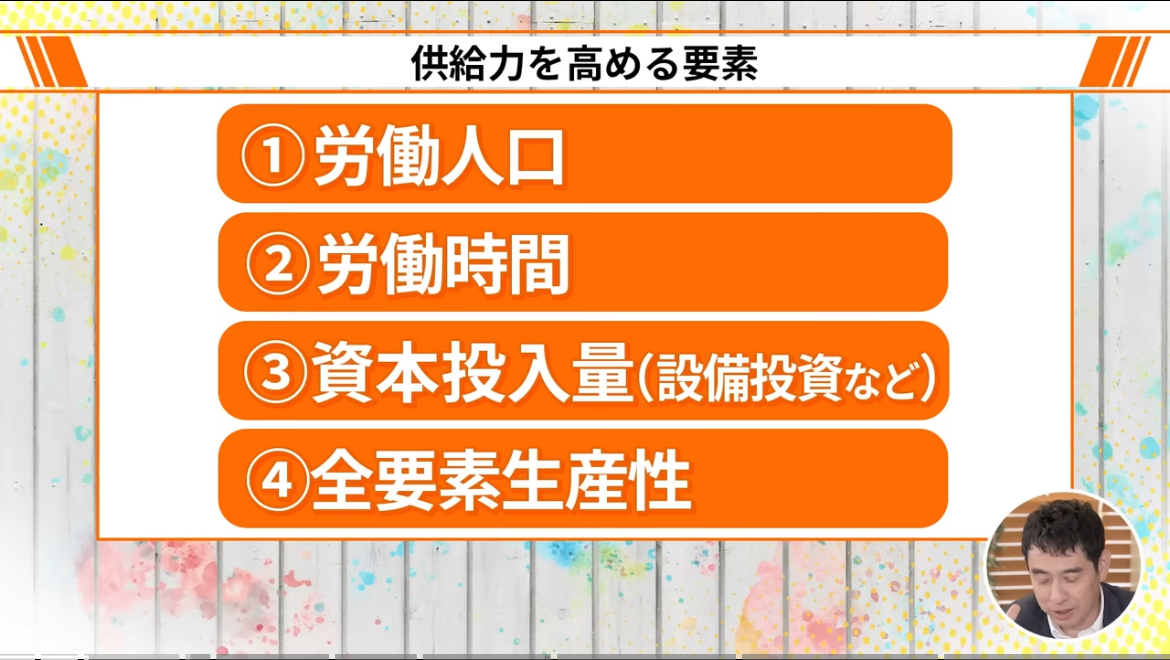

日本株は今後も中長期的に成長余地を持っています。人口動態の変化に伴う内需シフト、世界的な再エネ需要、防衛力強化など、日本企業に追い風となる要素は数多く存在します。しかし、短期的には海外投資家の資金フローや為替・金利の変動によって大きく振らされることを忘れてはいけません。

来週10月6日以降の相場は、総裁選という国内の政治イベントと、米国経済指標という海外要因が重なり合う「試される局面」です。投資家はこの不安定な期間を冷静に乗り切り、次のチャンスにつなげていきましょう。

短期の急騰に踊らされず、長期の視点で冷静に投資判断を行う。それこそが、相場で生き残るための最大のリスク管理です。

ディスカッション

ピンバック & トラックバック一覧

[…] […]