「ポスト石破」後の政界はどう動く?維新・藤田×国民民主・玉木が語る野党再編の可能性

導入:番組の背景と放送概要

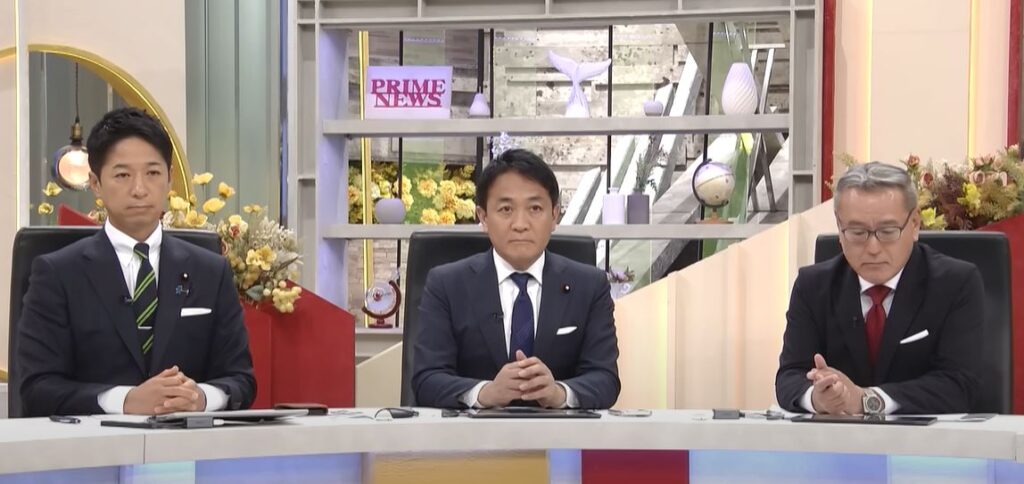

2025年9月12日に放送された注目の生出演番組では、日本維新の会の藤田文武共同代表と、国民民主党の玉木雄一郎代表が揃って登場しました。今回の番組が大きな関心を集めた理由は、与野党の力学が大きく揺れ動く中で「ポスト石破」をめぐる連携の可能性が取り沙汰されている点にあります。

石破茂首相が総理・自民党総裁を辞任する意向を示したことで、永田町では早くも「ポスト石破」をめぐる後継争いが激化しています。その中で、維新と国民民主という二つの中堅勢力がどのようなスタンスを取るのか、日本政治の今後を占う上で極めて重要な議論となりました。今回の番組は単なるトーク番組ではなく、政権交代のシナリオや野党再編の可能性を示唆する「政治のリアルタイム討論の場」として注目されたのです。

放送の狙いと意義

番組の最大の狙いは、維新と国民民主がそれぞれの立場を明確にしつつ、政界再編や政策連携にどのような可能性があるのかを国民に示すことでした。特に、「ポスト石破」構想に両党がどう関わるのか、あるいは距離を置くのかは、今後の政権運営に大きな影響を与えるテーマです。

今回の出演者である藤田共同代表は、維新の若手ホープとして注目を集めており、党の新しい方向性を示す存在です。一方の玉木代表は、政策重視の姿勢を一貫して示してきた政治家であり、与党とも野党とも一定の距離を保ちながら独自路線を歩んでいます。この両者が同じ場に立ち、率直に意見を交わすこと自体が、今後の政界の動向を占う大きなヒントとなりました。

番組を取り巻く政治状況

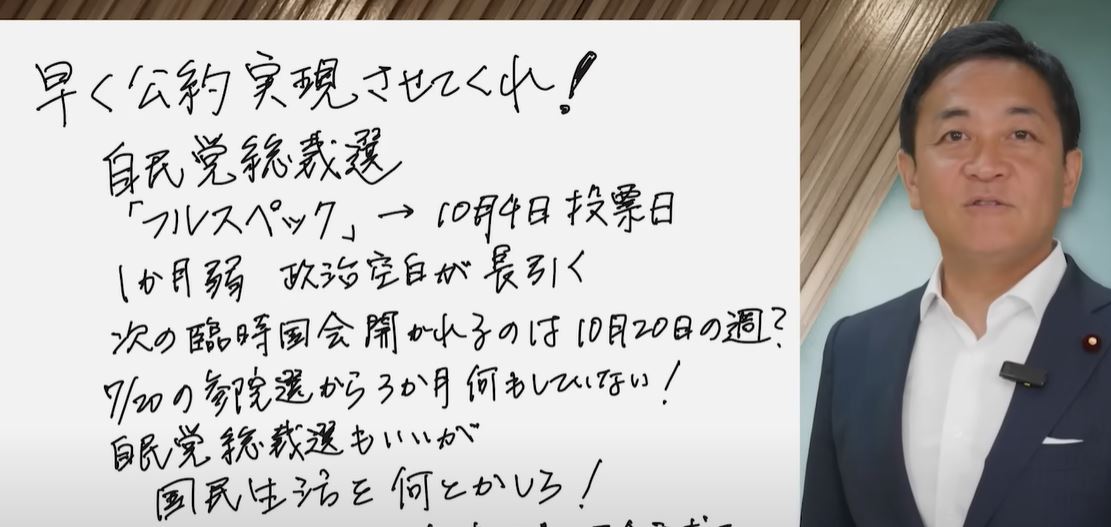

この番組が放送された2025年9月というタイミングは、日本政治において重要な局面を迎えていました。石破氏が辞任を決めたことで、自民党内では高市早苗氏、小泉進次郎氏、茂木敏充氏、小林鷹之氏、林芳正氏らが「ポスト石破」候補として注目され、総裁選の行方が大きな焦点となっています。

その一方で、野党側は依然として勢力が分散しており、維新と国民民主がどのように動くかが「野党再編」の成否を決めると見られていました。今回の討論は、単なる政策論争にとどまらず、政界再編の布石とも言える内容でした。視聴者の関心も高く、SNSでは「維新と国民民主の距離感」「ポスト石破をめぐる思惑」といったキーワードがトレンド入りするなど、政治ファンのみならず一般層からも注目を集めました。

新テーマである「ポスト石破とは何か?」について掘り下げて解説します。

「ポスト石破」とは何か?

2025年9月、石破茂首相が総理大臣および自民党総裁を辞任する意向を表明したことにより、永田町の注目は一気に「ポスト石破」へと移りました。ここでいう「ポスト石破」とは、単に次の自民党総裁を意味するだけでなく、日本政治全体における新たなリーダー像を指し示す言葉として用いられています。

石破政権の終焉が意味するもの

石破政権は、長期にわたり安定した政権運営を行ってきましたが、内外の課題が山積する中で、その限界も指摘されていました。外交・安全保障では中国や北朝鮮との緊張、経済政策ではデフレからの完全脱却や少子高齢化への対応が求められ、石破首相は「次の世代に託す」として辞任を決断しました。

この辞任表明によって、「ポスト石破」をめぐる動きが一気に表面化。自民党内の後継者争いはもちろん、野党各党も新たな与野党関係の構築を模索する局面を迎えています。

「ポスト石破」が指す範囲

「ポスト石破」とは、狭義には自民党の次期総裁候補を意味します。すなわち、次期内閣総理大臣候補そのものです。現在、永田町では以下の名前が後継候補として取り沙汰されています。

- 高市早苗氏:保守層に強い支持を持ち、安全保障政策に精通。

- 小泉進次郎氏:若手の象徴的存在で国民的人気は高いが、実務能力への評価は分かれる。

- 茂木敏充氏:経験豊富な実力派で、党内調整力に定評。

- 小林鷹之氏:次世代のリーダー候補として経済政策に強み。

- 林芳正氏:外交手腕に定評があり、国際社会との橋渡し役を期待される。

一方で、広義の意味では「ポスト石破」とは、自民党の枠を超えた日本政治の新しい方向性を示す言葉としても使われています。すなわち、野党が連携して新たな政権交代を目指す動きや、政界再編の象徴としての「次の時代」を表す概念です。

「ポスト石破」をめぐる野党の視点

野党にとって「ポスト石破」とは、自民党の後継者選びに単に注目するだけでなく、自らの存在感をどう高めるかという挑戦でもあります。特に、維新と国民民主といった中堅野党にとっては、自民党の権力構造が揺らぐ今こそ、政策提案力と連携戦略を打ち出す好機です。

実際に番組内でも、藤田共同代表と玉木代表は「ポスト石破」をめぐる政局について率直に意見を交わしました。両者が共通して強調したのは、単なる「反自民」ではなく、国民生活に直結する経済・教育・安全保障といった課題に対して具体策を示す必要性です。

メディアが注目する「ポスト石破」

新聞やテレビだけでなく、ネットメディアやSNSでも「ポスト石破」をキーワードとする議論が盛り上がっています。検索エンジン上でも「ポスト石破 候補」「ポスト石破 総裁選」「ポスト石破 維新 国民民主」などのキーワード検索数が増加しており、国民の関心の高さがうかがえます。

SEOの観点からも、「ポスト石破」というワードは今後しばらく検索トレンドの中心に位置づけられる可能性が高いと言えるでしょう。そのため、関連する記事や解説は検索順位上位を狙いやすく、アクセス数の増加が見込めます。

まとめ:「ポスト石破」の本質

「ポスト石破」とは単なる後継者争いのラベルではなく、日本の政治が新しい局面に入ったことを象徴するキーワードです。自民党内の権力争いと同時に、野党勢力の動向や再編の可能性も含めて考えるべきテーマとなっています。

次のパートでは、番組内で語られた維新・藤田文武共同代表の主張を掘り下げて解説していきます。

藤田文武共同代表(維新)の主張

2025年9月12日の生出演番組で、日本維新の会の藤田文武共同代表は「ポスト石破」をめぐる政局に対し、独自の視点から発言を行いました。藤田氏は維新の中心的な存在として、党の若手世代を代表しつつ、改革姿勢を鮮明に打ち出してきた政治家です。その主張は単なる政局対応にとどまらず、日本の未来に直結する政策課題をどう解決するかという具体的な提案に基づいていました。

「反自民」ではなく「政策本位」の立場

藤田氏が繰り返し強調したのは、維新が目指すのは「反自民のための野党共闘」ではなく、あくまでも政策本位の政治であるという点です。番組内でも「誰と組むかではなく、どの政策を実現するかが重要だ」と語り、ポスト石破をめぐる野党再編に対して一定の距離を置きました。

その一方で、教育改革、社会保障制度の持続可能性、地方分権といった維新が掲げる改革メニューは、国民民主とも接点があることから「政策課題によっては協力の余地がある」とも言及しました。

経済再生と財政健全化の両立

藤田氏の発言の中でも特に注目されたのが経済政策です。維新は従来から「成長と改革」を旗印にしており、藤田氏も番組内で以下のポイントを提示しました。

- デジタル化の加速による生産性向上

- 大胆な規制改革による新産業の創出

- 教育への投資強化と人材育成

- 財政赤字の縮小に向けた歳出改革

藤田氏は「国民生活を守りながら持続可能な経済基盤を作ることこそが政治の責任」と強調し、景気刺激と財政規律を両立させることを維新の重要課題として位置づけました。

外交・安全保障への現実的アプローチ

番組内では外交・安全保障にも議論が及びました。藤田氏は「ポスト石破」を語る上で、日本が直面する国際環境の厳しさを無視することはできないと強調しました。

特に、南シナ海や台湾有事をめぐる緊張、北朝鮮の核・ミサイル開発などの脅威に対応するため、維新として以下のような現実的対応を訴えました。

- 日米同盟の強化と多国間安全保障の推進

- 防衛費の効率的な増額と無駄の削減

- サイバー・宇宙領域における防衛力強化

藤田氏は「国防と経済は両輪であり、安定した安全保障環境なくして成長も改革も実現しない」と述べ、経済政策と外交・安全保障を切り離さない姿勢を示しました。

維新の「第三極」としての立ち位置

「ポスト石破」をめぐる議論の中で、藤田氏は維新の第三極としての存在意義を明確にしました。自民党一強体制に対抗するだけでなく、立憲民主党など既存の野党とは一線を画し、現実的で実行可能な政策を国民に提示することこそが維新の使命だと訴えました。

特に、番組内では次のような発言が象徴的でした。

「我々が目指すのは、対立軸をつくることではなく、国民にとって意味のある政策を実現することだ。」

この発言は、維新が単なる「与党批判」ではなく、「改革実行政党」としての姿勢を国民に示すものとなりました。

「ポスト石破」との距離感

最後に、藤田氏が示したのは「ポスト石破」政局への冷静な距離感です。維新としては自民党の後継者選びに直接関与する立場ではないものの、政策実現を優先する形で状況を注視する姿勢を見せました。

つまり、「ポスト石破」の行方を巡る政局がどのように展開しても、維新は独自路線を保ちながら国民にとって有益な連携には柔軟に対応するという立場です。

まとめ:藤田氏の主張が示す維新の方向性

藤田文武共同代表の発言は、維新が政策重視・現実主義の政党であることを鮮明にしました。経済と安全保障を両輪に据え、第三極として独自の立場を打ち出す姿勢は、今後の「ポスト石破」時代における維新の存在感を高める可能性を示しています。

次のパートでは、国民民主党・玉木雄一郎代表の主張に焦点を当て、維新との違いや接点を解説していきます。

玉木雄一郎代表(国民民主党)の主張

2025年9月12日の生出演番組において、国民民主党の玉木雄一郎代表は「ポスト石破」政局に関する立場を明確に示しました。玉木氏は、国民民主党を「政策実現型の政党」と位置づけ、単なる与党批判や野党共闘に依存するのではなく、現実的な解決策を提示することの重要性を強調しました。

「対立ではなく提案」を掲げる姿勢

玉木氏は番組内で、国民民主党の基本姿勢として「対立ではなく提案」を掲げました。自民党や維新との違いを明確にしつつも、協調できる政策領域では積極的に歩み寄る柔軟性を見せたのです。

具体的には、次のような発言が象徴的でした。

「我々は政権批判をするために存在しているのではなく、国民にとって必要な政策をどう実現するかを第一に考えている。」

この発言は、単なる「反自民」ではなく、建設的な野党としての国民民主党の立ち位置を示すものとなりました。

経済政策における重点

玉木代表が最も強調したのは経済政策でした。特に、物価上昇や円安が国民生活を圧迫する中で、国民民主党として以下のような提案を示しました。

- 賃上げの促進:企業に対して持続的な賃上げを後押しする税制優遇策。

- エネルギー価格対策:再エネと原発のバランスをとりつつ、電気代の高騰を抑える現実的な政策。

- 消費税減税の可能性:一時的な減税措置で家計の負担を軽減。

- 子育て支援と教育投資:少子化対策として教育費負担の軽減や現金給付の拡充。

玉木氏は「国民の生活を守ることが最優先」と繰り返し述べ、経済政策を政権交代戦略の軸に据えていることを鮮明にしました。

エネルギー・安全保障への現実的アプローチ

番組内ではエネルギー政策や安全保障についても議論が行われました。玉木代表は、国民民主党の立場を次のように整理しました。

- 原発再稼働を含む現実的なエネルギー戦略:再生可能エネルギーの拡大を進めつつ、原発の安全性を高めながら活用する方針。

- 防衛力の強化:憲法9条の改正を含め、時代に即した安全保障体制を議論する必要性。

- 外交での積極姿勢:日米同盟を基盤としつつ、アジア諸国との関係強化を模索。

これらの主張は「現実的で実務的な政党」としての国民民主党の姿を浮かび上がらせました。

維新との違いと接点

藤田共同代表との議論の中で、玉木代表は維新との共通点と相違点を明確にしました。教育改革や経済成長戦略では接点が多くある一方で、憲法改正の進め方や財政政策のスタンスでは違いが見られます。

玉木氏は「合意できる政策は一緒に進めるべきだが、違いがある部分は国民に選択肢を示す」と発言し、協力と競争のバランスを取る柔軟な姿勢を示しました。

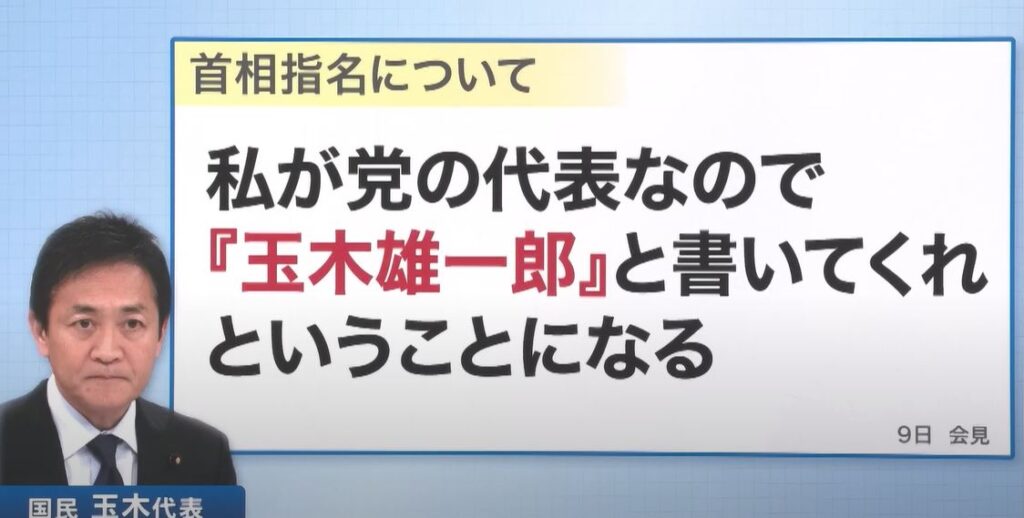

「ポスト石破」と国民民主の戦略

玉木代表は「ポスト石破」をめぐる議論についても言及しました。自民党総裁選の結果次第で日本政治の方向性は大きく変わるが、野党が単に傍観するのではなく、国民民主党としての存在感を高める戦略を持つ必要があると述べました。

その戦略の柱は以下の3点です。

- 政策力の強化:国民の生活に直結する政策を積極的に提案。

- 政界再編への柔軟対応:必要に応じて与野党を超えた連携を模索。

- 国民との対話重視:現場の声を反映し、生活実感に根ざした政治を行う。

まとめ:玉木代表の主張が示す国民民主党の方向性

玉木雄一郎代表の発言から浮かび上がったのは、国民民主党が現実的かつ政策重視の政党であるという姿勢です。経済政策を軸に据え、エネルギーや安全保障においても柔軟で実務的なアプローチをとることで、自民党や維新とは異なる独自の立ち位置を確立しようとしています。

次のパートでは、維新と国民民主の政策面での接点に焦点を当て、両党がどこで手を取り合えるのかを掘り下げて解説します。

維新と国民民主の接点

2025年9月12日の生出演番組では、日本維新の会の藤田文武共同代表と国民民主党の玉木雄一郎代表が、それぞれの立場を明確にした上で議論を交わしました。両者の主張には違いもありますが、一方で接点や共通点も少なくありません。特に、経済政策・教育改革・憲法改正・地方分権といったテーマでは、協力の余地が見えてきます。

1. 経済政策における共通点

維新と国民民主の両党が最も重視しているのは経済成長と生活者支援の両立です。維新は規制改革やデジタル化を通じた成長戦略を打ち出し、国民民主は賃上げ促進やエネルギー価格対策を掲げています。アプローチは異なるものの、共通しているのは「国民生活を守りながら成長を実現する」という方向性です。

両者の政策を整理すると以下のようになります。

| テーマ | 維新(藤田氏) | 国民民主(玉木氏) |

|---|---|---|

| 成長戦略 | 規制改革・デジタル化による新産業創出 | 賃上げ促進・中小企業支援 |

| 財政政策 | 歳出削減と効率化で財政健全化 | 家計支援のための減税や補助金 |

| 子育て・教育 | 教育投資を「成長戦略の柱」と位置づけ | 教育費負担の軽減、給付拡充 |

この比較からもわかるように、アプローチの違いはあるものの「経済と国民生活を守る」という方向性で一致しているため、協力余地が大きい分野といえます。

2. 教育改革に対する共通認識

教育は両党の重要政策の一つです。維新は「教育の質を高める投資」を強調し、国民民主は「教育費負担の軽減」を主張しています。

藤田氏は「人材こそ最大の資源」と語り、教育を通じた社会基盤づくりを提案しました。一方の玉木氏も「子育て支援なくして少子化対策はない」と訴え、教育を国家戦略の中心に据える姿勢を示しました。方向性は一致しており、教育を軸とした連携が現実的に可能です。

3. 憲法改正へのスタンス

維新と国民民主は、憲法改正についても「議論から逃げない」という共通認識を持っています。維新は9条を含めた憲法改正に積極的であり、国民民主も現実的な安全保障を実現するために議論を進める立場を取っています。

立憲民主や共産党が慎重姿勢を崩さない中、維新と国民民主は「改憲論議を前に進める数少ない野党」として、今後の国会運営に大きな影響力を持つ可能性があります。

4. 地方分権と行政改革

もう一つの接点は地方分権と行政改革です。維新は大阪都構想や地方自治の強化を党是として掲げています。一方、国民民主も「地域に合った政策を進めるべき」とし、地方分権を支持する立場です。

番組内でも、藤田氏が「行政の効率化を通じて税金の使い道を見直すべき」と主張し、玉木氏が「地域に財源と権限を移すことが少子化対策にもつながる」と応じる場面がありました。ここでも共通認識が見られました。

5. 違いを残した上での連携可能性

もちろん、両党の間には相違点もあります。たとえば、国民民主は家計支援のための減税を積極的に提案していますが、維新は財政健全化の観点から慎重姿勢を見せています。外交・安全保障においても、維新はより積極的な防衛力強化を主張し、国民民主は「現実的強化」にとどめています。

しかし玉木氏が「違いがある部分は国民に選択肢を示す」と述べたように、違いを前提とした柔軟な協力関係は十分に成立します。

まとめ:維新と国民民主の「政策軸連携」

維新と国民民主の接点を整理すると、両党は政策軸での連携が可能な関係であることが見えてきます。経済・教育・憲法改正・地方分権という主要分野で方向性が重なり、相違点はあっても「建設的対立」として国民に選択肢を示す姿勢を共有しています。

「ポスト石破」をめぐる政局においても、両党が共通課題で協力すれば野党勢力の存在感を大きく高める可能性があります。今後の政界再編の中で、両党の接点がどのように具体化していくかが注目されます。

次のパートでは、こうした接点を踏まえた上で「野党再編・政界再編の可能性」について掘り下げていきます。

野党再編・政界再編の可能性

石破茂首相の辞任表明を受けて注目を集める「ポスト石破」政局。その余波は自民党内の後継争いにとどまらず、野党再編・政界再編の可能性を大きく高めています。2025年9月12日の生出演番組でも、維新の藤田文武共同代表と国民民主党の玉木雄一郎代表が、このテーマについて率直に意見を交わしました。

「ポスト石破」がもたらす政局の変化

自民党は新総裁選を前に、高市早苗氏・小泉進次郎氏・茂木敏充氏・小林鷹之氏・林芳正氏といった候補者の名前が取り沙汰されています。この総裁選の行方次第で政局が大きく動くのは間違いなく、野党各党も新しい勢力図を前提に動きを見せています。

特に維新と国民民主は「第三極」としての存在感を高めるチャンスを迎えており、場合によっては与野党再編の触媒となる可能性すら秘めています。

立憲民主党との関係性

一方で、立憲民主党を中心とした既存の野党勢力は、維新・国民民主との温度差が鮮明です。立憲は「反自民」を軸に野党共闘を模索しますが、維新と国民民主は「政策本位」での連携を重視するため、両者の協調は限定的になると見られています。

藤田氏も番組内で「反自民のための共闘はあり得ない」と語り、玉木氏も「国民の生活に直結する政策を優先する」と発言しており、立憲との全面共闘には否定的でした。

維新・国民民主の戦略的位置づけ

維新と国民民主が連携を強めれば、国会内で一定の数を持つ「中核勢力」として台頭する可能性があります。特に憲法改正、教育改革、地方分権といったテーマでは、自民党の一部とも連携できるため、キャスティングボートを握る存在となり得ます。

こうした動きは、自民党内のポスト石破候補にとっても無視できない要素です。次期総裁が誰になるにせよ、維新・国民民主の動向が政権運営の安定性を左右する可能性があります。

政界再編シナリオの複数パターン

今後考えられる政界再編のシナリオとしては、大きく以下の3つが想定されます。

- 与党+維新・国民民主の「改憲連立」シナリオ → 自民党が改憲議論を前進させるために維新や国民民主と連携し、大連立に近い形が成立する可能性。

- 野党再編による「新しい第三極」シナリオ → 維新・国民民主が中心となり、立憲の一部や無所属議員を取り込み、新勢力を形成。

- ポスト石破政権への「是々非々」対応シナリオ → 維新と国民民主が独自路線を維持しつつ、個別政策ごとに与党と協力・対立を繰り返す。

どのシナリオも現実味を帯びており、2025年後半以降の国会運営に直結する重要なテーマです。

SNS世論と有権者の動向

政界再編を左右するのは、最終的には有権者の支持です。SNS上では「維新と国民民主が組めば政界は変わる」「立憲との違いをもっと明確にしてほしい」といった声が多く見られました。検索トレンドでも「維新 国民民主 連携」「野党再編 2025」「ポスト石破 総裁選」といったキーワードの検索数が急増しています。

これは、有権者が単なる与党批判ではなく、新しい政治の選択肢を求めていることを示しています。維新と国民民主がこの期待にどう応えるかが、政界再編の成否を決めるカギとなるでしょう。

まとめ:政界は「ポスト石破」から「再編時代」へ

「ポスト石破」は自民党内の後継者争いにとどまらず、野党再編・政界再編をも誘発するキーワードになっています。維新と国民民主がどのように歩調を合わせるのか、また立憲や自民党との距離感をどう調整するのかによって、日本の政治地図は大きく塗り替えられる可能性があります。

次のパートでは、番組内で交わされた具体的な政策論争(経済・外交・安全保障)を詳しく取り上げていきます。

政策論争:経済・外交・安全保障

2025年9月12日の生出演番組では、「ポスト石破」をめぐる政局論に加え、経済・外交・安全保障といった具体的な政策課題についても議論が交わされました。維新の藤田文武共同代表と国民民主党の玉木雄一郎代表は、それぞれの立場から現実的な提案を行い、両者の違いと共通点が鮮明になりました。

経済政策をめぐる論争

最初の焦点は経済政策でした。藤田氏は「成長と改革」をキーワードに掲げ、規制改革やデジタル化による新産業の創出を強調しました。一方の玉木氏は「生活者重視」を打ち出し、賃上げや家計支援策を優先する姿勢を示しました。

両者の主張を比較すると次の通りです。

| テーマ | 維新(藤田氏) | 国民民主(玉木氏) |

|---|---|---|

| 経済成長戦略 | 規制改革・デジタル化・スタートアップ支援 | 中小企業支援・持続的賃上げ促進 |

| 財政政策 | 歳出改革による財政健全化 | 消費税減税や補助金による家計支援 |

| 子育て・教育 | 教育投資を「成長戦略」の柱と位置づけ | 教育費負担の軽減、子育て世帯への現金給付 |

この比較からも、維新は「経済構造改革」に軸足を置き、国民民主は「生活者への直接支援」に重点を置くという違いが明確になりました。

外交政策をめぐる論争

外交政策では、両者とも日米同盟を基盤とする現実主義的な外交を掲げていますが、アプローチに違いが見られました。

- 藤田氏(維新):日米同盟の強化に加え、多国間安全保障の枠組みに積極的に参加。特にインド太平洋地域での連携を強化する必要性を強調。

- 玉木氏(国民民主):アジア諸国との外交関係を重視。特に経済連携協定やエネルギー外交を通じて国益を守る姿勢を示す。

藤田氏は「日本の安全保障は地域全体の安定に直結する」と述べ、玉木氏は「経済外交とエネルギー戦略を強化すべき」と応じました。どちらも現実的な提案ではあるものの、維新が「安全保障主導型」であるのに対し、国民民主は「経済外交主導型」であることがわかります。

安全保障をめぐる論争

安全保障政策では、両党の違いがさらに明確に表れました。藤田氏は防衛費増額と新領域への投資を訴え、玉木氏は憲法改正を含めた制度改革を提案しました。

- 維新(藤田氏):防衛費の効率的な増額、サイバー・宇宙領域への重点投資、日米同盟の深化。

- 国民民主(玉木氏):憲法改正の議論推進、防衛力強化の現実的対応、外交とのバランス重視。

両者に共通するのは「安全保障から逃げない」という姿勢です。しかし維新は「即効性ある軍事力強化」に重点を置き、国民民主は「制度的枠組みの見直し」を重視しています。

政策論争が意味するもの

番組での政策論争は、単なる政局論争を超え、国民に選択肢を提示する意義を持ちました。藤田氏は改革を前面に押し出し、玉木氏は生活者に寄り添う姿勢を示すことで、両党のカラーが際立ちました。

特に「経済・外交・安全保障」という国政の根幹に関するテーマで具体的な違いを示せたことは、今後の選挙戦や野党再編を考える上でも重要な意味を持ちます。

まとめ:建設的な対立と協力の可能性

維新と国民民主は、政策の方向性において違いを持ちながらも、議論を通じて建設的な対立を演出しました。これは単なる政党間の争いではなく、国民に多様な選択肢を提示する健全な政治プロセスといえます。

次のパートでは、番組全体を振り返りながら今後の展望とまとめを解説していきます。

今後の展望とまとめ

2025年9月12日の生出演番組で交わされた議論は、「ポスト石破」政局の行方を占うだけでなく、日本政治の未来を映し出すものでした。維新の藤田文武共同代表と国民民主党の玉木雄一郎代表が示した主張は、単なる与野党の対立ではなく、政策本位で国民生活をどう守り、成長を実現していくかという実務的かつ現実的な政治姿勢を浮き彫りにしました。

「ポスト石破」を超える議論

石破首相の辞任表明を受けて始まった自民党総裁選は、日本の政治構造を揺るがす大きな出来事です。しかし、番組での議論から見えてきたのは、単なる与党の後継者争いではなく、政界再編と新しい政治秩序の可能性でした。

維新と国民民主の両党は、「反自民」ではなく「政策重視」という姿勢を強調しました。これにより、有権者にとっては「自民か反自民か」という二項対立ではなく、複数の現実的選択肢が提示される状況が整いつつあります。

両党の接点と違いを整理

両者の議論を振り返ると、次のような接点と違いが確認できます。

- 接点: 経済成長戦略、教育改革、憲法改正の議論推進、地方分権

- 違い: 財政政策のスタンス(維新=財政健全化、国民民主=家計支援)、外交の優先順位(維新=安全保障主導、国民民主=経済外交主導)

このように、共通点を軸に協力しつつ、違いを国民に「選択肢」として提示することで、両党は新しい政治スタイルを築こうとしています。

野党再編・政界再編の行方

「ポスト石破」総裁選の結果次第で、自民党と維新・国民民主の関係性は大きく変わる可能性があります。具体的には以下のようなシナリオが考えられます。

- 自民党との政策連立: 憲法改正や安全保障政策を前進させるため、自民党が維新・国民民主を取り込み、与党に近い連立体制を形成。

- 第三極の拡大: 維新と国民民主が連携を深め、立憲民主党や無所属議員の一部を巻き込み、新しい「第三極」を形成。

- 是々非々路線: 両党が独自路線を保ちつつ、個別政策で与党と協力・対立を繰り返す柔軟な対応。

いずれのシナリオにおいても、維新と国民民主の存在感は高まることは間違いなく、政界再編のカギを握る勢力となるでしょう。

有権者の視点からの展望

最終的に政局の行方を決めるのは有権者です。SNSや世論調査では「維新と国民民主の連携に期待する」「立憲との差別化をもっと明確にしてほしい」といった声が多く見られます。国民は単なる与党批判ではなく、現実的で具体的な政策を求めていることが明らかです。

したがって、両党がどれだけ政策提案力を磨き、国民との対話を重視できるかが、今後の政界再編の方向性を決定づけるでしょう。

まとめ:「ポスト石破」時代の政治課題

今回の番組を通じて見えたのは、日本政治が「ポスト石破」時代に突入したという事実です。自民党内の後継争いに加えて、維新と国民民主という中堅勢力がどのような役割を果たすかが、今後の日本政治の安定性と方向性を大きく左右します。

藤田氏と玉木氏が共通して示した「政策本位」という姿勢は、今後の政治における重要なキーワードとなるでしょう。与党か野党かではなく、国民にとって実行可能で有益な政策を示すことが、新しい時代の政治の姿といえます。

今後の展望としては、次期総裁選とその後の国会運営を経て、維新・国民民主がどのように存在感を高めていくのかに注目が集まります。政界再編はすでに始まっていると言っても過言ではありません。

ディスカッション

ピンバック & トラックバック一覧

[…] […]

[…] […]