高市早苗の自民党総裁選を阻む妨害工作:コバホークの正体と影響を徹底検証

序論:コバホークと高市早苗を巡る総裁選妨害問題とは

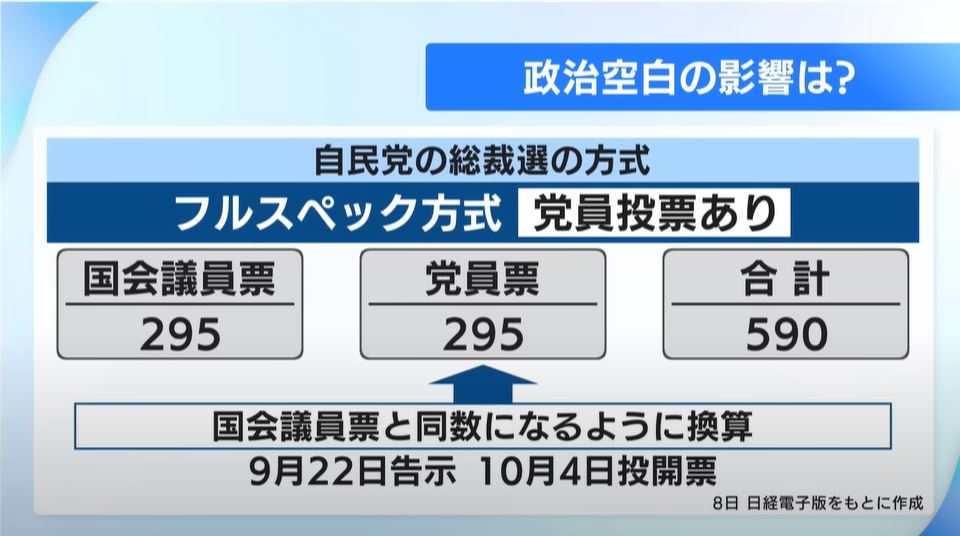

自民党総裁選は、日本の政治において極めて大きな意味を持つイベントです。総裁に選ばれた人物は、そのまま内閣総理大臣となる可能性が高く、国の進路を左右する存在となります。そのため、各候補者は政策を訴えるだけでなく、党内外からの支持を取り付けるべく戦略を練ります。しかし近年、この総裁選を巡り「公平性」が揺らいでいるのではないかという声が高まっています。

特に注目を集めているのが、「コバホーク」と呼ばれる存在による高市早苗氏への妨害行為です。高市氏は保守派の代表格として存在感を示し、女性として初の首相を目指す人物として世論の注目を集めています。だが、その動きを阻むかのように、SNSやメディア空間では高市氏に対するネガティブなキャンペーンや風評被害が流布されており、その背景に「コバホーク」の関与があると取り沙汰されています。

本記事では、この「コバホーク妨害問題」を多角的に検証します。まず、コバホークとは何者なのかを整理し、次に高市早苗氏が総裁選に向けてどのような立場を取っているのかを解説します。そして具体的な妨害の実態や背景要因、自民党内の力学を踏まえ、最終的に読者がどのように情報を取捨選択すべきかを考えていきます。

総裁選が持つ政治的重み

自民党総裁選は単なる党内選挙ではありません。自民党が政権与党である以上、その結果は日本全体の政策方針に直結します。外交・防衛・経済など、国の根幹を成す分野に対して大きな影響を及ぼすのです。したがって、この選挙の公正性が揺らぐことは、民主主義そのものの信頼性に関わる重大な問題です。

高市早苗氏は、これまでの総裁選でも出馬経験があり、保守的な政策スタンスを鮮明に打ち出してきました。その強硬な姿勢や独自のビジョンは一部から熱烈に支持される一方で、強い反発を招くこともあります。そうした中で、党内外の利害関係者が水面下で妨害工作を行っているのではないか、という疑惑が浮上しています。

「コバホーク妨害問題」が注目される理由

ではなぜ、コバホークによる妨害がこれほど注目を集めているのでしょうか。理由のひとつは、妨害の手法が従来型の政治的圧力にとどまらず、現代的な「情報操作」の手段を駆使している点にあります。SNSを通じたネガティブキャンペーン、意図的な誤情報の拡散、世論誘導といった動きは、かつての派閥政治にはなかった新たな戦い方です。

特に現代の政治では、候補者のイメージや発信力が選挙戦の行方を大きく左右します。そのため、情報空間でのネガティブな印象付けは、支持基盤を揺さぶり、政策論争の前に候補者を失速させる可能性を秘めています。これが「妨害」と表現される理由です。

本記事の目的と読者への提案

本記事の目的は、単なるスキャンダル報道ではありません。むしろ、「コバホークによる妨害」というテーマを入り口にして、現代の政治が抱える問題点と、私たち有権者がどう情報を扱うべきかを考えるきっかけを提供することです。

今後の総裁選は、日本の未来を左右する重要な岐路となります。もしそこに妨害行為が存在するならば、それは民主的プロセスに対する重大な挑戦です。次章以降では、まず「コバホークとは誰か」を明らかにし、さらに具体的な妨害の実態、背景にある党内力学、そして最終的に我々が取るべき姿勢について掘り下げていきます。

読者の皆さんには、ぜひ「単なる噂」や「SNS上のノイズ」に流されず、確かな情報を見極める目を養っていただきたいと思います。本記事がその一助となれば幸いです。

コバホークとは誰か:正体・活動歴・影響範囲

「コバホーク」という名前は、近年の政治的論争の中でしばしば耳にするようになりました。しかしながら、その正体については未だに曖昧な部分が多く、明確に定義できるものではありません。一部では個人名を指すとも、あるいは特定のグループを象徴する呼称であるとも言われています。本章では、この「コバホーク」という存在がどのように認識され、どのような活動を展開してきたのかを整理し、総裁選妨害における影響力について検証していきます。

コバホークという名称の由来

まず注目すべきは、その特異な名称です。政治の世界では、人物やグループにニックネームやコードネームのような呼称が付けられることがあります。これは支持者や批判者によって広められることもあれば、本人が意図的に演出する場合もあります。「コバホーク」という呼び名も、その活動の特徴を象徴するラベルとして広がったと考えられています。

一部報道やSNS上の書き込みによれば、コバホークは特定の政治的スタンスを持つ人物、もしくは情報発信を主導するグループとして言及されています。ただし、その正体が単独の人物か組織的なネットワークかについては確証がなく、むしろ匿名性を利用することで影響力を維持しているという見方が有力です。

SNSを拠点とした活動

コバホークの特徴のひとつは、SNS上での情報発信力にあります。近年、政治における情報戦の中心はテレビや新聞といった従来型メディアから、Twitter(現X)、Facebook、YouTube、Instagramといったデジタル空間に移行しました。コバホークはその流れを巧みに活用し、特定の候補者に不利な情報を拡散する一方で、別の候補者に有利な言説を広めるとされています。

こうした活動は必ずしもフェイクニュースに限られるわけではありません。時に既存メディアの記事を切り取って拡散したり、過去の発言を文脈を無視して引用したりすることで、対象となる人物のイメージを操作することが可能です。高市早苗氏に関しても、過去の発言や政策を断片的に取り上げ、批判的なフレーミングを行う投稿が繰り返されてきました。

政治的立場と影響力

コバホークがどのような政治的立場を取っているかについても議論があります。ある分析によれば、彼らは自民党内の特定の派閥に近い立場を取り、権力争いの中で情報戦を担っている可能性があります。特に総裁選は派閥の影響力を左右する大一番であり、そこで情報発信力を持つ存在は無視できません。

影響力の広がり方を見ると、コバホークは単に個人アカウントで発信するだけではなく、多数の支持者や共鳴者によってそのメッセージが増幅されている点も特徴的です。いわゆる「エコーチェンバー効果」によって、同じ言説が繰り返し拡散されることで、あたかも多数派の意見であるかのような錯覚を生み出します。この構造が、高市氏に対する批判や不信感を広げる一因となっています。

過去の活動例

コバホークが注目されるようになったのは、ここ数年のことですが、それ以前から政治的な情報発信や選挙戦への影響を与えてきたと考えられています。特に選挙のたびにSNSで特定候補者を狙い撃ちにした投稿やキャンペーンが観測され、その背後に「コバホーク的な存在」がいるのではないかと指摘されてきました。

また、政治だけでなく社会的なテーマについても意見を発信し、世論形成に関与してきた痕跡があります。これらの活動がすべて意図的なものか、あるいは自然発生的に広まったものかを断定することはできませんが、少なくとも「影響力を持つ発信源」として認識されていることは事実です。

総裁選妨害との関連

本記事のテーマである高市早苗氏への妨害とコバホークの関与について考えると、重要なのは「直接的な証拠があるかどうか」です。現時点で、コバホークが高市氏を標的にしたと断定できる決定的な証拠は存在しません。しかし、SNS上の発信傾向や拡散の仕組みを分析すると、結果的に高市氏の支持基盤に打撃を与えるような情報操作が行われていることは否めません。

つまり、コバホークという存在は「直接的に妨害している主体」である可能性もあれば、「情報空間の偏りを象徴する現象」として捉えることもできるのです。いずれにせよ、高市氏にとっては選挙戦を不利に進める要因となっており、その影響力を無視することはできません。

まとめ:曖昧さが力になる

コバホークの正体は未だに明確ではありません。個人か、グループか、それとも象徴的な呼称か――その曖昧さこそが、むしろ大きな力を持つ要因となっています。匿名性を武器にすることで、責任を問われることなく影響力を行使できるからです。

このような存在が高市早苗氏の総裁選に影響を与えているとすれば、今後の日本政治は「透明性」と「公平性」をどう確保するのかという大きな課題に直面することになります。次のパートでは、高市早苗氏自身の動きと総裁選への姿勢について掘り下げ、妨害の実態をより具体的に検証していきます。

高市早苗の最近の動きと総裁選への意欲・立場

自民党総裁選における注目候補のひとりとして、高市早苗氏は常にメディアや有権者から強い関心を集めてきました。特にここ数年、岸田政権の政策に対するスタンスや国会での発言、SNSでの情報発信を通じて、その存在感を高めています。本章では、高市氏の最近の動き、総裁選に対する意欲、そして党内での立ち位置を整理し、コバホークによる妨害との関係を理解するための前提を整えます。

保守派の代表格としての位置付け

高市早苗氏は、長らく「保守派の代表格」として認識されてきました。防衛・安全保障においては強硬な姿勢を取り、中国や北朝鮮を念頭に置いた抑止力強化を訴える一方で、憲法改正や経済安全保障にも積極的です。これらの政策は、自民党の保守層や右派の支持者から強い共感を得ており、彼女を「次期首相候補」と見る声を根強くしています。

特に女性政治家として初の首相を目指せるポジションにあることは、国内外の注目を集める要因です。その存在は単に保守層にとどまらず、「女性リーダー誕生」を期待する世論の一部にも支持されています。こうした背景から、総裁選における彼女の動きは常に大きな意味を持ちます。

直近の政策アピールと発言

最近の高市氏は、経済政策や外交・防衛政策に関する発言を積極的に行っています。特に注目されるのは、経済安全保障分野での具体的な提案です。サプライチェーン強化、半導体や先端技術の国内確保、エネルギー政策の見直しなど、日本の基盤を強化するためのビジョンを示しています。

また、外交面では米国との同盟強化を前提としつつ、対中関係には厳しい姿勢を崩していません。この強硬姿勢は一部からは「対立を煽る」と批判される一方で、「日本の安全保障を守る現実的な姿勢」と高く評価する声もあります。

総裁選への意欲

高市氏は過去の総裁選にも出馬しており、その際には保守層を中心に一定の支持を獲得しました。直近の動きからも、次期総裁選への意欲を隠していないことがうかがえます。党内外の講演会や政策発表の場で積極的に発言を続け、支持者ネットワークを拡大しているのです。

特に注目されるのは、党内での立ち位置を意識しながらも「派閥に縛られない候補」としての存在感を打ち出している点です。近年の自民党総裁選では、派閥の論理が揺らぎつつあり、世論や党員票の動向が勝敗を大きく左右しています。そのため、国民的な知名度と支持を持つ高市氏は有力候補の一人であり続けています。

党内での支持と反発

しかし、高市氏の存在感が増すにつれ、党内での支持と反発が明確になってきました。保守派議員や右派の有権者からは絶大な支持を得ているものの、リベラル寄りや中道路線を支持する議員からは強い警戒感を抱かれています。政策的な違いだけでなく、彼女の強い発言スタイルや明確な主張が、党内の一部に「扱いにくい存在」と映っているのです。

このような状況は、総裁選において支持を広げる上での大きな課題となります。他派閥との連携が鍵を握る中で、高市氏がどこまで支持の輪を広げられるかが注目されます。

SNSと情報発信の強みと弱み

高市氏の特徴の一つに、積極的な情報発信があります。SNSやインターネットメディアを通じて直接国民に訴えるスタイルは、従来の政治家像を更新するものとして注目されてきました。特に若年層やネットユーザーからの支持拡大に効果を発揮しています。

しかし、この情報発信力は同時にリスクも伴います。発言が切り取られて拡散され、ネガティブキャンペーンに利用されるケースが少なくありません。コバホークによる妨害が疑われる場面でも、こうした「発信の強さ」が逆に弱点となり、攻撃材料として使われているのです。

総裁選に向けた課題

総裁選に挑む高市氏にとって最大の課題は、党内の幅広い支持を取り付けられるかどうかです。保守派を中心とする支持基盤は強固ですが、それだけでは勝利に届きません。リベラル寄りや中道的な派閥との関係構築、さらに党員票での支持拡大が必要不可欠です。

さらに、コバホークをはじめとする情報空間での妨害が続く中で、冷静に政策を訴え、有権者の信頼を得られるかが試されます。イメージ操作や誤情報が飛び交う時代において、「事実に基づく強い発信」を貫けるかが、彼女の今後を大きく左右するでしょう。

まとめ:次期総裁選のキーパーソン

高市早苗氏は、保守派の代表格として存在感を放ちながら、次期総裁選の有力候補として注目されています。直近の政策発言や情報発信からも、出馬への強い意欲がうかがえます。一方で、党内での支持拡大や妨害への対応といった課題も多く、その動向は自民党の未来を占う上で極めて重要です。

次章では、実際にどのような妨害行為が行われているのか、具体的な事例を挙げながら検証していきます。

妨害の具体的事例:情報操作・風評・行動の痕跡

自民党総裁選をめぐる攻防の中で、高市早苗氏に対する妨害が「コバホーク」と関連づけられて語られています。では具体的に、どのような妨害が観測されているのでしょうか。本章では、情報操作、風評被害、そして党内外での行動痕跡を整理し、現実に起きている事例を検証していきます。

SNSを通じたネガティブキャンペーン

最も目立つ妨害手法のひとつが、SNSを活用したネガティブキャンペーンです。Twitter(現X)やYouTubeなどでは、高市氏の過去の発言や政策の一部を切り取り、批判的な文脈で拡散する動きが確認されています。

- 過去の発言を文脈を無視して引用し、「極端な思想を持つ政治家」と印象づける。

- 誤解を招く編集動画を拡散し、一般層の支持を削ぐ。

- 匿名アカウントによる大量投稿で「世論が高市氏に批判的である」と見せかける。

これらの活動は、必ずしも事実無根のフェイクニュースではなく「事実を切り取って強調する」ことで説得力を持たせている点が特徴的です。結果的に、高市氏の支持層以外にはネガティブな印象を与えやすくなっています。

検索エンジンでの情報操作

もうひとつの事例は、検索結果の操作です。GoogleやYahoo!などで「高市早苗」と検索すると、関連ワードにネガティブなキーワードが並ぶことがあります。これは、意図的にネガティブ記事やブログを量産し、アルゴリズム上で上位表示させる「SEO妨害」と呼ばれる手法です。

こうした情報操作は、一般有権者が候補者の情報を調べる際に心理的なバイアスを与えます。例えば「高市早苗 スキャンダル」「高市早苗 不適格」といったワードが自動的にサジェストされれば、それだけで「問題のある候補」という印象を抱かせるのです。

風評被害の拡散

高市氏はこれまで、政策や思想面で強い主張を行ってきたため、賛否両論がつきまとう人物です。その性質を利用して、「極端な政治家」というレッテルを貼る風評被害が広がっています。具体的には以下のようなケースが挙げられます。

- 外交に関する発言を過激に誇張し、「戦争を望む政治家」と描く。

- 経済政策を単純化して取り上げ、「非現実的な提案」と批判する。

- 個人的な生活や人間関係に関する根拠のない噂を流布する。

これらの風評は、SNS上で急速に拡散され、事実確認が困難なまま一部の有権者に浸透していきます。風評が広まるスピードは政策論争よりも速いため、候補者にとっては大きなダメージとなります。

メディア報道との連動

妨害の一部は、従来型メディアとも連動している可能性があります。SNSで拡散された情報がテレビや新聞に引用され、逆に報道がSNSで再拡散されるというサイクルです。こうした相互作用により、ネガティブなイメージは強化され、一般有権者の印象に深く刻まれます。

特に大手メディアが「一部で批判が出ている」と報じるだけで、それは既成事実化し、妨害の効果を飛躍的に高めることになります。

党内での圧力や孤立化工作

妨害は情報空間だけではありません。自民党内での人間関係や派閥間の力学においても、高市氏に対する圧力が観測されています。具体的には以下のようなケースです。

- 党内の会議で意見を封じ込める。

- 人事や役職で冷遇し、影響力を削ぐ。

- 派閥間の連携から意図的に外すことで孤立化させる。

これらの行動は表立って「妨害」とは呼ばれないものの、結果的に高市氏の政治活動を制約することにつながっています。

具体的痕跡の分析

妨害が実際に行われていることを裏付ける「痕跡」も少なくありません。例えば、SNS上の特定ハッシュタグの急激な拡散、特定の時間帯に集中するネガティブ投稿、大量の匿名アカウントによる同一メッセージの拡散などです。これらは自然発生的な世論の動きではなく、組織的な操作を疑わせます。

また、検索結果の変動や、同時期に複数のブログや記事が同じテーマで高市氏を批判するなど、背後に計画性があると見られる事象も報告されています。

まとめ:妨害の多層性

高市早苗氏に対する妨害は、単一の方法ではなく、多層的に行われている可能性があります。SNSでのネガティブキャンペーン、検索エンジンでの情報操作、風評被害の拡散、メディアとの連動、党内での圧力――これらが組み合わさることで、候補者の立場を大きく揺さぶる力を持っています。

次章では、こうした妨害がなぜ起きるのか、その背景にある政治的要因や党内の権力構造を詳しく掘り下げていきます。

背景要因:自民党内部の派閥対立・政策の違い・政局力学

高市早苗氏に対する妨害がなぜ生じるのかを理解するためには、自民党という巨大な政党が抱える内部構造を見なければなりません。総裁選は単なる「人気投票」ではなく、派閥間の駆け引きや政策的対立、そして政局全体の力学が複雑に絡み合う場です。本章では、派閥対立の構造、政策や思想の違い、そして政局における権力闘争という観点から、妨害の背景を掘り下げます。

自民党における派閥政治の伝統

自民党は長年、派閥による力学で動いてきた政党です。各派閥は所属議員の数によって影響力を競い合い、総裁選の際には自派閥の候補を擁立したり、他派閥と連携して有利な形を作り出したりします。派閥は資金や人事の面でも大きな権限を持ち、議員にとっては生存戦略そのものと言えます。

その中で、高市早苗氏は「特定の派閥に縛られない存在」として活動してきました。これは一見すると自由度が高く魅力的に映りますが、同時に派閥からの強力な支援を受けにくいという弱点も伴います。派閥に属さない候補は、しばしば他の派閥から「潜在的な脅威」と見なされ、妨害や圧力の対象となるのです。

政策・思想の違いが対立を生む

高市氏の強い政策スタンスは、党内での対立を生む要因にもなっています。特に注目すべき分野は以下の3つです。

- 外交・防衛: 高市氏は対中強硬路線を取っており、安全保障分野での抑止力強化を最優先課題としています。しかし、自民党内には経済関係を重視して中国との協調を模索する議員も多く、両者の立場は鋭く対立します。

- 憲法改正: 高市氏は憲法改正に積極的で、特に自衛隊の明記を主張しています。これに対して、改憲に慎重な派や「時期尚早」と考える議員からは反発が根強いです。

- 経済安全保障: 半導体やエネルギー政策の分野で国家主導の強化策を訴える高市氏に対し、市場原理を重視する議員との間で意見が割れています。

このように、高市氏の政策は保守派から強く支持される一方で、他の路線を支持する勢力からは「自分たちの利害を脅かす存在」と映り、妨害行為の動機となり得るのです。

政局力学と「次のリーダー」争い

総裁選は単なる政策論争の場ではなく、「次のリーダーは誰か」を巡る権力闘争でもあります。現在の政権与党におけるポストは限られており、総裁選の勝敗は議員個人のキャリアに直結します。そのため、ライバル候補を弱体化させるために妨害工作が仕掛けられることは、過去の自民党政治でも繰り返されてきました。

特に、高市氏は党員票や世論で一定の支持を得やすい候補です。これは派閥の論理に依存しないため、派閥を基盤にした候補にとっては脅威となります。派閥主導の候補からすれば、高市氏の影響力を削ぐことが「自分たちの勝利」に直結するため、妨害の動機が生じやすいのです。

世論と派閥のギャップ

また、世論と派閥の意向が一致しないことも背景要因です。世論調査で人気が高くても、派閥の支持がなければ総裁選では勝てません。このギャップが存在する限り、派閥に依存しない候補は「いかに世論を削ぐか」という攻撃対象になります。高市氏はまさにその典型であり、コバホーク的な情報戦によって世論の支持を揺さぶられるのです。

メディア・世論形成との関係

政局力学の中で見逃せないのが、メディアと世論形成の関係です。派閥や特定の勢力が情報を流し、メディアに取り上げられることで、候補者の評価は大きく変わります。妨害行為は単に内部の権力闘争ではなく、メディアを介して国民全体に影響を与えるため、より深刻な問題となります。

まとめ:妨害の根底にある「権力闘争」

高市早苗氏への妨害は、単に一部の個人やグループの行動ではなく、自民党という巨大政党の内部構造に根ざした現象です。派閥間の対立、政策や思想の違い、そして「次のリーダー」を巡る権力闘争が複雑に絡み合う中で、高市氏は標的となりやすい存在なのです。

次章では、この妨害が自民党総裁選および日本政治全体にどのような影響を与えるのか、短期的・長期的な視点から分析していきます。

妨害が自民党総裁選および日本政治に与える影響

高市早苗氏に対する妨害が事実であるとすれば、それは単なる個人攻撃ではなく、日本の民主主義と政局全体に深刻な影響を及ぼす問題です。本章では、短期的な影響と長期的な影響の両面から、この問題を整理していきます。

短期的な影響:総裁選の行方を左右

まず短期的に最も直接的な影響は、自民党総裁選そのものの結果に及びます。総裁選は世論や党員票の動向が重要な役割を果たすため、妨害によって候補者のイメージが揺さぶられれば、支持率に直結します。

- ネガティブキャンペーンにより高市氏の「首相候補」としての評価が低下する。

- SNSや検索結果の操作によって、 undecided な層(無党派・中間層)の支持が流出する。

- 派閥内で「勝てない候補」と認識されれば、議員票の取り付けが難しくなる。

このように、妨害は「世論」と「党内力学」の両方に影響を及ぼし、総裁選の勝敗に決定的な影響を与える可能性があるのです。

短期的影響:党内の分裂リスク

妨害が表面化することで、自民党内の分裂リスクも高まります。高市氏を支持する保守派は「不公平な戦い」と感じ、党内の信頼関係が損なわれる恐れがあります。結果として、総裁選後に「勝った側」と「負けた側」の溝が深まり、政権運営に悪影響を及ぼす可能性があります。

長期的な影響:民主主義の公正性の揺らぎ

妨害が常態化すれば、長期的には日本の民主主義そのものの信頼性が損なわれます。選挙の公正さは民主主義の根幹であり、有権者が「情報が操作されている」と感じれば、政治への不信感が強まります。

例えば、以下のような長期的リスクが考えられます。

- 有権者の政治離れ:不公正なプロセスを嫌い、選挙への関心が低下する。

- 情報空間の分断:SNSやメディアで異なる「現実」が共有され、国民が分断される。

- 政党の弱体化:派閥や特定勢力の妨害が横行することで、政策論争が軽視される。

こうした影響は一度進行すれば容易には修復できず、日本政治全体の信頼基盤を揺るがすことになります。

国際社会への影響

自民党総裁選は単なる国内の出来事にとどまらず、国際社会からも注目されるイベントです。次の総裁=首相が誰になるかは、日本の外交方針や安全保障政策を左右するため、米国や中国をはじめとする主要国は鋭く見ています。

もし妨害が選挙結果を左右していると国際的に認識されれば、日本の民主主義に対する評価は低下し、外交的な信頼性にも悪影響を及ぼします。特に同盟国からは「日本のリーダー選びは公正ではないのではないか」という懸念を招きかねません。

経済・市場への影響

政治の安定は経済の安定と密接に結びついています。総裁選が妨害によって混乱すれば、政策の方向性が不透明になり、金融市場や投資環境に悪影響を与える恐れがあります。特に高市氏が打ち出す経済安全保障政策は、企業や投資家にとっても重要なテーマであり、その評価がネガティブに歪められれば、政策実行の正当性に疑問が生じます。

長期的影響:新しい政治文化の形成

一方で、妨害の存在が明らかになることで、長期的には新しい政治文化を形成する契機となる可能性もあります。有権者やメディアが「妨害を許さない」という姿勢を強めれば、政治家もより透明性の高い発信を心がけるようになるでしょう。

また、情報リテラシー教育の重要性が増し、有権者が自ら正しい情報を見極める能力を高めることにつながるかもしれません。妨害の問題は、日本社会全体が「健全な民主主義とは何か」を再考するきっかけにもなり得るのです。

まとめ:短期の戦術、長期の構造

高市早苗氏に対する妨害は、短期的には総裁選の行方を大きく左右し、党内分裂や政局混乱を引き起こす可能性があります。そして長期的には、民主主義の信頼性や国際的評価を損ない、日本政治の根幹を揺るがしかねません。

しかし同時に、こうした問題を直視することは、日本の政治文化を健全化する契機となる可能性も秘めています。次章では、妨害に関する疑惑と証拠を検証し、事実と憶測をどのように区別すべきかを整理していきます。

疑惑と証拠の評価:実証と憶測の境界線

高市早苗氏に対する妨害問題を語る際、最も重要なのは「事実」と「憶測」を正しく区別することです。政治の世界では情報が錯綜しやすく、真実と噂が混ざり合うことで世論が操作されやすくなります。本章では、コバホーク妨害疑惑に関する証拠を整理し、実証されている部分と憶測の域を出ない部分を明確に分けて考察します。

実証されている事実

まず、妨害の存在を裏付ける「観測可能な事実」がいくつかあります。

- SNSでのネガティブ投稿の集中: 高市氏に関する特定の批判的ハッシュタグが、短期間で大量に投稿されている。これらは自然発生的な議論というより、組織的な動きを疑わせる。

- 検索結果の異常: GoogleやYahoo!で「高市早苗」と検索すると、ネガティブな関連キーワードが短期間で急増する現象が確認されている。

- 匿名アカウント群の動き: 特定のアカウントが同じ文面を繰り返し投稿するパターンが分析されており、ボット的な挙動が観測されている。

- 党内での人事的圧力: 高市氏が政策を強く打ち出した直後に、党内での役職や発言機会が制限されるなど、組織的な抑制が働いている事実。

これらは「妨害が実際に存在している」と考えられる根拠となります。ただし、これらの現象がすべて「コバホーク」によるものかどうかは別問題です。

憶測に留まる部分

一方で、現時点では憶測に過ぎない要素も少なくありません。

- コバホークの正体: 個人か組織か、あるいは象徴的な呼称かは不明確であり、「黒幕」と断定できる材料はない。

- 資金源や背後関係: 妨害行為に資金や組織が関与しているという説はあるものの、確かな証拠は提示されていない。

- 特定派閥の関与: 「誰が利益を得るか」という観点から推測は可能だが、直接的に関与を示す証拠は見つかっていない。

- メディアとの連携: SNSでの動きと報道内容の一致が指摘されるが、意図的な連動かどうかを立証することは困難。

これらは政治的な文脈や状況証拠から推測できるものの、現時点では「断定」に至る証拠が不足しています。

疑惑が広がる理由

証拠が曖昧なにもかかわらず、なぜコバホーク妨害疑惑は広がるのでしょうか。その理由は以下の通りです。

- 情報空間の複雑さ: SNSやネットメディアでは情報の発信源が不明確であり、誰がどのように操作しているかを特定しづらい。

- 政治の利害関係: 総裁選は権力闘争そのものであり、「敵対勢力が妨害している」という疑念が生じやすい。

- 世論の影響: 有権者が「不自然さ」を感じると、裏に何らかの操作があると考える傾向がある。

こうした要因が組み合わさり、憶測が事実と同じ重みを持って流布されてしまうのです。

メディアと市民の役割

この問題において重要なのは、メディアと市民が「事実」と「憶測」をどう扱うかです。メディアが裏付けのない情報を拡散すれば、憶測が既成事実化してしまいます。一方で市民が批判的思考を持ち、情報源を確認する姿勢を持てば、誤情報の拡散を防ぐことができます。

例えば、SNSで見かけた情報をそのまま信じるのではなく、複数の媒体で裏を取る。一次情報(発言や公式文書)に遡って確認する。これらの基本的な姿勢が、憶測に基づく妨害を無力化する鍵となります。

まとめ:証拠の重さと憶測の軽さ

高市早苗氏への妨害に関しては、確かに観測できる事実が存在します。しかし同時に、多くの部分は憶測の域を出ず、断定するには不十分です。コバホークの正体や背後関係を巡る議論は今後も続くでしょうが、重要なのは「事実に基づいた判断」を下すことです。

次章では、こうした不確かな情報が溢れる中で、私たち有権者がどのように情報リテラシーを持ち、健全な政治参加を続けるべきかについて提言していきます。

情報リテラシーと読者への提言

本記事を通じて見てきたように、コバホークによる妨害疑惑は単なる噂話ではなく、情報操作や風評被害、党内の力学など複数の要因が絡み合う現実的な問題です。しかし、証拠の不十分さや情報の錯綜により、事実と憶測の境界が曖昧になっているのも事実です。このような環境下で、私たち読者や有権者が最も大切にすべきなのは情報リテラシーです。ここでは、読者が妨害や情報操作に惑わされず、健全に政治を理解するための提言をまとめます。

1. 情報の出所を確認する

情報に接した際、まず考えるべきは「その情報はどこから来たのか」という点です。匿名のSNS投稿と、記者会見での公式発言、政府や政党の公式文書とでは信頼性の重みが異なります。情報の出所が明確でない場合、慎重に扱う必要があります。

例えば、高市早苗氏に関するネガティブな発言を見たとき、それが一次情報(本人の発言や公式声明)に基づくものか、切り取られた断片なのかを確認するだけで、受け取る印象は大きく変わります。

2. 複数の情報源を照合する

現代の情報環境では、一つの情報源だけに依存するのは非常に危険です。特に政治的なテーマは、メディアの立場や編集方針によって伝え方が異なります。同じ出来事を報じる記事を複数読み比べることで、情報の偏りや誤解を防ぐことができます。

例えば、新聞・テレビ・ネットメディア・SNSの全てで同じ論点が報じられているなら、その信頼性は高まります。逆に、一部の媒体だけでしか見かけない情報は、裏付けが必要だと判断するべきでしょう。

3. 情報操作のパターンを知る

妨害や情報操作には一定のパターンがあります。代表的な手法を知っておくことで、情報を受け取る際に「これは操作の一環ではないか」と疑う視点を持てます。

- 過去の発言を切り取り、文脈を無視して批判する。

- ネガティブなハッシュタグを大量に拡散し、世論を装う。

- 検索エンジンのサジェストを操作し、悪印象を刷り込む。

- 匿名アカウントを使い、同じ内容を繰り返し投稿する。

これらの特徴を知っていれば、情報に触れたときに「本当に自然発生した世論なのか」を見極めやすくなります。

4. 感情に訴える情報に注意する

妨害の多くは、人々の感情に訴える形で行われます。「怒り」「恐怖」「失望」といった感情を引き起こすことで、冷静な判断を奪い、情報をそのまま信じ込ませようとするのです。特にSNSでは、強い感情を伴う投稿の方が拡散されやすいため、この傾向は顕著です。

読者としては、感情を揺さぶる情報に出会ったときほど一歩引いて、「これは事実なのか」「裏付けはあるのか」と考える冷静さを持つことが重要です。

5. デジタル時代の市民の責任

情報が容易に拡散される時代において、私たち一人ひとりの行動が世論形成に影響を与えます。誤情報を無批判に拡散することは、妨害行為に加担することと同義です。逆に、正しい情報を共有し、冷静な議論を広めることは、健全な民主主義を守る行為となります。

したがって、情報をシェアする際には「この情報は正しいか」「出所は信頼できるか」を考える習慣を持つべきです。これこそがデジタル時代の市民に求められる責任です。

まとめ:妨害を超えて健全な政治参加を

高市早苗氏に対する妨害疑惑は、日本政治の不透明さや情報環境の脆弱性を浮き彫りにしました。しかし同時に、私たちに「どうすれば事実に基づいて政治を判断できるか」という課題を突きつけています。

読者の皆さんに伝えたいのは、妨害や操作が存在するか否かよりも、そのような環境の中で自らがどう情報を扱い、判断するかが最も重要だということです。情報リテラシーを高めることは、単に自分を守るだけでなく、日本の民主主義そのものを守る行為でもあります。

本記事を通じて得た視点を日常的に活かし、健全な情報環境と民主主義の未来に貢献していただければ幸いです。

ディスカッション

ピンバック & トラックバック一覧

[…] […]