豊田真由子が参政党入り!過去のスキャンダルから再起をかける理由と今後の展望

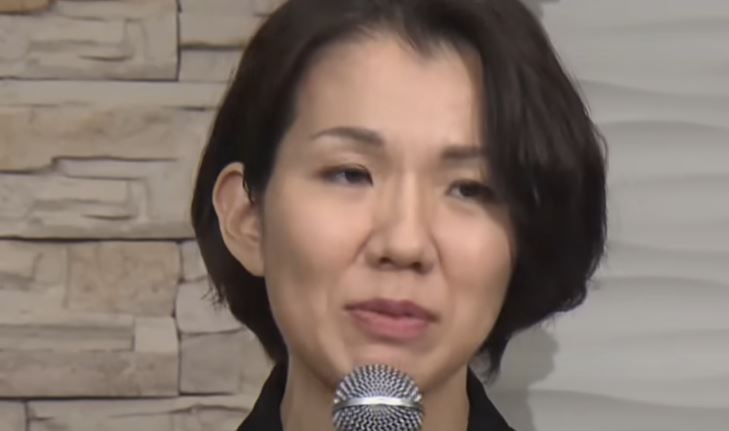

豊田真由子とは誰か ― 略歴とスキャンダルの真相

2025年に参政党へ加入することが発表された豊田真由子氏は、元自民党衆議院議員として知られる人物です。彼女の名前が広く世間に知られるようになったのは、2017年に発覚した秘書へのパワハラ事件でした。ワイドショーやネットニュースを賑わせた「ハゲ〜!」という暴言は一種の流行語のように扱われ、彼女の政治生命を大きく揺るがすことになりました。しかし、その裏には厚生労働省官僚としてのキャリア、医療政策や福祉分野における知識と実績といった別の顔もあります。本稿ではまず、豊田氏の略歴とスキャンダルの詳細を整理し、彼女の人物像を多角的に見ていきます。

厚生労働省官僚としての経歴

豊田真由子氏は、東京大学法学部を卒業後、厚生省(現・厚生労働省)に入省しました。主に福祉や医療、年金関連の分野で政策に携わり、エリート官僚として順調にキャリアを積み重ねていきました。その後、米国ハーバード大学に留学し、公衆衛生学修士(MPH)を取得。国際的な視野を持つ人材として期待され、帰国後は厚労省の要職で政策立案に従事しました。

自民党議員としての活動

2012年の衆議院選挙で自民党から出馬し、初当選。安倍政権下で厚生労働分野を中心に活動し、社会保障政策や福祉制度に関する発言を積極的に行ってきました。当選後は、女性議員としての活躍も期待され、メディアに登場する機会も増加しました。政策面では医療体制の強化、少子高齢化対策、地域包括ケアの推進などを訴えていました。

「ハゲ〜!」事件と政治生命の失速

2017年、週刊誌報道をきっかけに、豊田氏が秘書に対して暴言や暴力を繰り返していた音声が公開されました。特に「このハゲ〜!」と叫ぶ音声は瞬く間に拡散され、世論から強い批判を浴びました。この事件により豊田氏は自民党を離党、議員としての活動は事実上ストップすることになります。

事件後、テレビ出演などで謝罪を重ねましたが、国民のイメージは回復せず、2017年の衆議院選挙には出馬しませんでした。以降、表立った政治活動から距離を置き、専門家としての活動や執筆業にシフトしていました。

失脚後の活動と再起の兆し

議員辞職後、豊田氏はしばらく公の場から姿を消していました。しかし、医療・公衆衛生の専門家としての知見を生かし、講演や執筆活動を行うようになります。特に新型コロナウイルスの感染拡大以降は、感染症対策やワクチンに関するコメントを行う機会が増え、徐々に再び注目を集める存在となりました。

人物像の総括

豊田真由子氏は「スキャンダルで失脚した議員」という側面が強調されがちですが、実際には厚労省官僚出身で国際的な公衆衛生の知見を持ち、社会保障や医療政策に詳しい専門家でもあります。今後の政治的な動きにおいても、この「政策専門家」としての一面が再び評価される可能性が高く、参政党入りはその転機のひとつと位置付けられるでしょう。

参政党とはどんな党か ― 特徴・政策・立ち位置を徹底解説

豊田真由子氏が新たに加わったことで注目を浴びている「参政党」は、2020年に結成された比較的新しい政党です。既存の大政党とは異なり、草の根的な市民運動から生まれた点が特徴であり、党員やサポーターによる資金提供やボランティア活動を基盤に成長してきました。参政党は、インターネットやSNSを積極的に活用することで、若年層や政治に不満を持つ有権者の支持を集めています。ここでは、参政党の基本情報、政策の柱、そして政治的な立ち位置について整理していきます。

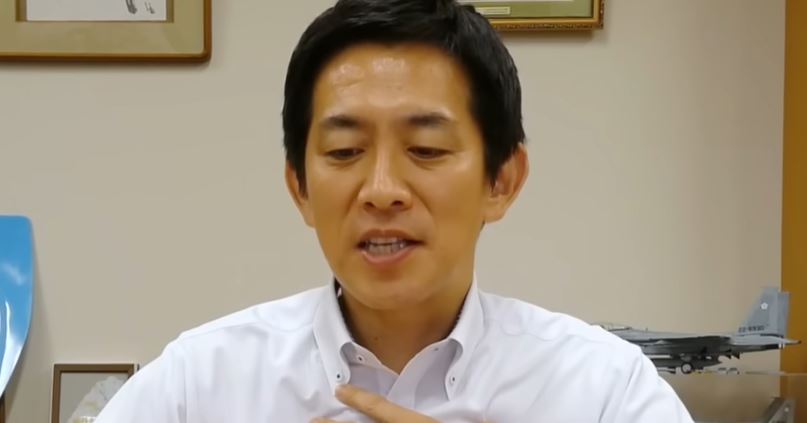

参政党の設立と代表

参政党は2020年に設立され、代表を務めるのは神谷宗幣(かみやそうへい)氏です。神谷氏は元吹田市議会議員であり、保守系の政治思想を持つ活動家として知られています。設立当初から「国民が政治に直接参加する仕組みを作る」という理念を掲げており、党名の「参政」にはその意味が込められています。

また、参政党は「政党は国民の道具である」という考え方を前面に押し出し、既存の政治構造に対する不信感を持つ層にアピールしてきました。その結果、地方選挙や国政選挙でも一定の票を獲得し、知名度を高めていきました。

政策の柱 ― 教育・食と健康・国のまもり

参政党が掲げる主要な政策は「教育」「食と健康」「国のまもり」の3本柱です。

- 教育: 日本の歴史や伝統を重視した教育を推進し、愛国心を育むことを目的としています。また、子どもの多様な才能を伸ばす教育制度改革も強調しています。

- 食と健康: 食の安全性や自然農法を重視し、遺伝子組み換え作物や化学物質の使用に対して慎重な姿勢を示しています。特にワクチン政策においては「国民に正しい情報が伝わっていない」との立場を取っており、コロナ禍においては独自の見解を示して注目を集めました。

- 国のまもり: 自主防衛の強化やエネルギーの自給体制を重視し、国際関係においても「日本の独立性を守る」ことを訴えています。

参政党の支持層

参政党を支持する層は多様ですが、大きく分けると以下のような特徴があります。

- 既存政党に不満を持つ有権者

- ワクチンや医療政策に懐疑的な層

- 地方在住者や子育て世代

- インターネットを通じて政治に関心を持つ若年層

特にコロナ禍以降、参政党は「政府発表をそのまま信じない層」の受け皿として成長し、YouTubeやSNSでの情報発信を通じて全国的に知名度を拡大しました。

参政党の特徴 ― 参加型の運営

参政党の大きな特徴は、党員による参加型の運営システムです。一般的な政党がトップダウンで意思決定を行うのに対し、参政党は党員が直接議論や政策立案に関与できる仕組みを導入しています。党費を支払うことで「党員」として登録でき、党内の方針決定に意見を反映できる点がユニークです。

さらに、資金面でも大口献金や企業献金に頼らず、個人の寄付やクラウドファンディングを活用して活動資金を確保しています。こうした仕組みは「市民の手による政治」という参政党の理念を具体化したものといえるでしょう。

批判と課題

参政党には熱心な支持者がいる一方で、批判も少なくありません。特にワクチンや感染症対策に関する発言については、科学的根拠に乏しいと指摘されることが多く、専門家や大手メディアからの批判を浴びることがあります。また、政党としての規模や組織力がまだ脆弱であり、国政における影響力は限定的です。

さらに、過度にカリスマ性のある代表に依存しているとの見方もあり、持続的な政党運営が課題とされています。

まとめ ― 豊田真由子氏加入の意味

参政党は、既存の政治に不満を持つ層の受け皿として成長してきた新しい政党です。教育・食と健康・国のまもりを掲げ、草の根運動とインターネット発信を武器に勢力を拡大してきました。しかし、科学的根拠に基づかない政策への懸念や、組織の脆弱さといった課題も抱えています。

そこに厚労省出身で公衆衛生の専門知識を持つ豊田真由子氏が加わることは、参政党にとって「弱点補強」としての意味合いが強いといえるでしょう。今後の党の方向性を占う上で、豊田氏の役割は大きな注目を集めることになります。

豊田真由子氏の参政党入りの経緯 ― なぜ今、参政党を選んだのか

2025年9月、元自民党衆議院議員の豊田真由子氏が参政党に加わることが正式に発表されました。このニュースは政治界のみならず、メディアやSNSでも大きな話題となりました。豊田氏は自民党時代に「ハゲ〜!」事件で失脚した経歴を持ち、しばらく政治の表舞台から姿を消していました。それだけに、今回の参政党入りは「なぜ今このタイミングで」「なぜ参政党なのか」と多くの注目を集めています。本パートでは、参政党入りの背景、発表の経緯、そして役職の意味について詳しく解説していきます。

参政党加入が発表されたタイミング

参政党は2025年秋、定例の記者会見において豊田真由子氏の加入を発表しました。この時点で豊田氏には「政調会長補佐」および「ボードメンバー」という役職が与えられることも同時に明らかにされました。発表の場では、豊田氏自身が「政治の現場に再び立ちたい」「過去の失敗を反省し、政策の専門性で貢献したい」と語り、記者団の質問に応じる姿が報じられました。

タイミング的には、次期衆議院選挙や地方選挙を見据えた戦略的な動きと考えられます。参政党としては組織の拡大を急ぐ中で、知名度と政策専門性を兼ね備えた豊田氏を迎えることはプラスに働く可能性が高いのです。

どのような話し合いがあったのか

参政党と豊田氏との接触は、2024年末から2025年にかけて徐々に進められていたとされています。特に、豊田氏が厚生労働省出身であり、公衆衛生や感染症対策の分野に精通している点が評価されました。コロナ禍を経験した社会において、医療政策は依然として重要テーマであり、専門的知見を持つ人材を求めていた参政党にとって、豊田氏の存在は極めて魅力的だったのです。

また、豊田氏自身も「市民が直接参加する政治」という参政党の理念に共感し、既存の大政党では難しい政策提言の機会を得られると判断したと語っています。

豊田氏の役職 ― 政調会長補佐とボードメンバーの意味

豊田真由子氏には「政調会長補佐」という役職が与えられました。これは、参政党の政策立案を担当する政務調査会において、専門的な知識を活かして政策の方向性をサポートするポジションです。特に医療・福祉・公衆衛生分野における政策立案で、豊田氏の経験が活かされることが期待されています。

さらに「ボードメンバー」として、参政党の中枢的な意思決定に関わる役割も担います。これは単なる外部アドバイザーではなく、党の方針そのものに影響を与える立場であることを意味します。豊田氏にとっては、単なる「復帰」ではなく「党運営に深く関わる再出発」となるのです。

世論と党内の反応

豊田氏の参政党入りに対して、世論や党員からは賛否両論の声が上がっています。支持者の中には「過去の失敗を乗り越え、新たな挑戦を応援したい」と歓迎する意見がある一方、「過去のスキャンダルの印象が強く、党のイメージを損なうのではないか」と懸念する声も少なくありません。

党内では「厚労省出身という経歴は貴重」「専門知識を持つ女性リーダーとして期待できる」といった意見が多い一方で、従来の参政党の立場と豊田氏の過去の発言にズレがある点をどう調整するかが課題とされています。

なぜ参政党なのか ― 豊田氏の選択理由

豊田氏が自民党や立憲民主党など既存の大政党ではなく、参政党を選んだ理由については複数の要素があると考えられます。

- 既存政党では過去のスキャンダルの影響で再登用が難しい

- 参政党は政策提言の余地が大きく、裁量が与えられる

- 「市民参加型」の理念が、自らの再出発にふさわしいと感じた

- 党として医療や健康に関心が強く、自身の専門性を活かせる

これらの理由から、豊田氏は参政党を「ゼロから再スタートする場」と位置付け、加入を決断したといえるでしょう。

まとめ ― 参政党加入の背景

豊田真由子氏の参政党入りは、党にとっても本人にとっても戦略的な一歩です。参政党は専門性と知名度を持つ人材を迎えることで政策力を強化し、豊田氏は過去の失敗から立ち直り再び政治の舞台に戻る機会を得ました。今後の活動次第では、参政党の存在感を一層高める可能性もありますが、同時に世論の厳しい視線を受けるリスクも背負うことになります。

豊田真由子氏と参政党 ― 主な論点と対立項目

豊田真由子氏の参政党入りは大きな注目を集めていますが、その背景にはいくつかの論点や対立項目が存在します。特に、ワクチンや感染症対策に関する立場の違い、過去のスキャンダルによる党イメージへの影響、そして支持者の反応などは重要な焦点となっています。本パートでは、豊田氏と参政党の間にある「ズレ」や「摩擦の可能性」について詳しく解説します。

ワクチン政策における立場の違い

参政党は設立以来、新型コロナワクチンに対して批判的なスタンスを取ってきました。「ワクチンの効果や副作用について十分な情報公開がなされていない」という立場を強調し、政府や製薬会社の対応に疑問を呈してきたのです。一方で豊田氏は厚労省出身であり、公衆衛生の専門家として「科学的根拠に基づいたワクチン活用」を支持してきた側面があります。

この点は両者にとって大きな溝となり得ます。豊田氏は医師免許を持つわけではありませんが、公衆衛生の専門家として「予防接種の意義」を理解しており、過去の発言でもワクチン政策の必要性を認めてきました。そのため、参政党支持者の一部から「ワクチン推進派の人物を迎えるのは矛盾ではないか」という懸念の声が上がっています。

パンデミック条約をめぐるスタンス

参政党は世界保健機関(WHO)が推進する「パンデミック条約」に対しても強い懐疑心を示しています。国際的な規制や医療システムへの介入が「国家主権を損なう」との理由で反対の立場を取ってきました。一方、豊田氏は厚労省官僚時代に国際機関と連携してきた経験があり、国際協調の重要性を理解しています。

この「国際協調か、国家主権か」という対立構図は、参政党内で議論を呼ぶ可能性があります。豊田氏がどのようにスタンスを調整し、党の政策と折り合いをつけていくのかが注目されます。

過去のスキャンダルと党イメージへの影響

豊田真由子氏といえば、やはり「ハゲ〜!」事件が国民の記憶に強く残っています。暴言・パワハラというネガティブなイメージは、参政党のブランドにとってリスクとなる可能性があります。特に参政党は「クリーンな新しい政治」を掲げて支持を広げてきただけに、スキャンダル経験者を迎えることへの違和感を持つ支持者も存在します。

ただし一方で、「失敗から学んだ人物だからこそ、国民に寄り添える」という肯定的な評価もあり、今後の活動次第でイメージを変えるチャンスも残されています。

支持者・党員の反応

豊田氏の参政党入りに対する支持者の反応は二極化しています。

- 歓迎する声:「厚労省出身の知識は貴重」「女性リーダーの参加は心強い」「再起のチャンスを与えるべきだ」

- 懸念する声:「過去の暴言がトラウマ」「参政党の理念と合わないのでは」「メディアに攻撃されやすくなる」

SNS上でも賛否両論が飛び交っており、豊田氏の今後の発言や行動が、支持基盤の維持に直結することは間違いありません。

政策分野での期待と課題

豊田氏の加入で特に期待されるのは「医療・福祉政策の専門性」です。参政党はこれまで健康や食の安全に強い関心を示してきましたが、科学的エビデンスに基づいた具体的な政策を提示する力には欠けていました。その弱点を補える存在として豊田氏が注目されているのです。

ただし、参政党独自の主張と専門的知見が対立した場合、どちらを優先するのかという課題が生じます。豊田氏が党内で孤立せず、むしろ「科学的根拠を踏まえた現実的な提案」を通じて党の政策を洗練させることができるかが重要なポイントとなります。

まとめ ― 矛盾と可能性のはざまで

豊田真由子氏の参政党入りには、ワクチン政策や国際協調に関する立場の違い、過去のスキャンダルによるリスクなど、複数の論点が存在します。しかし一方で、厚労省官僚として培った専門性を活かし、参政党の政策をより現実的で説得力のあるものに変える可能性も秘めています。今後の展開は、豊田氏自身の発言や行動、そして党内調整の巧拙にかかっているといえるでしょう。

豊田真由子氏自身の発言と立場 ― 参政党への期待と役割

参政党入りを果たした豊田真由子氏は、発表の場やその後のインタビューで、自身の立場や今後の方向性についてさまざまな発言をしています。過去の失敗を踏まえつつ、新たな政治活動に挑む意欲を強調している点が特徴的です。本パートでは、豊田氏の公式発言を整理し、その背景にある意図や意味を分析していきます。

「過去の失敗からゼロスタートする」

豊田氏は参政党加入の発表に際し、「自分の人生の失敗をしっかりと受け止め、ゼロからスタートしたい」と語りました。2017年の暴言事件以降、政治家としての信頼を大きく損なった経験を持つ彼女にとって、これは再起のための重要なメッセージといえます。

また「人間は誰しも過ちを犯す。重要なのは、その後どう生きるか」という言葉を繰り返しており、自己反省とともに再出発の姿勢を強調しています。これは単なる自己弁護ではなく、支持者や国民に「成長した政治家」として受け入れてもらうための戦略的な発信と見ることができます。

参政党の仕組みへの評価

豊田氏は参政党の運営システムについて「非常に民主的で、国民参加型の政治の新しい形」と評価しています。従来の大政党がトップダウンで意思決定を行うのに対し、参政党では党員が政策議論に参加し、意思を反映できる仕組みがあります。この点について豊田氏は「日本の民主主義を次のステージへ引き上げる可能性を感じる」と発言しています。

また「参政党の活動は思っていた以上にちゃんとしている」と率直な感想を述べ、外部から抱かれがちな「市民運動的で緩い政党」というイメージを払拭する役割も果たしています。

神谷宗幣代表への印象

豊田氏は参政党代表・神谷宗幣氏について「誠実で、国家の未来を真剣に考えている人物」と高く評価しています。特に、神谷氏が掲げる「教育」「食と健康」「国のまもり」の3本柱政策に強く共感していると述べています。

ただし、神谷氏はワクチンや国際機関への批判的な立場でも知られており、豊田氏との見解に違いがあることは事実です。この点について豊田氏は「立場や視点が異なっても、議論を通じてより良い政策を生み出せる」と発言しており、あえて違いを肯定的に捉えている姿勢を見せています。

自らの役割について

豊田氏は自らの役割を「政策の専門家として党を支えること」と位置づけています。厚労省官僚としてのキャリアや公衆衛生学の専門性を活かし、参政党の政策をより現実的かつ科学的なものにすることを目指すと発言しています。

具体的には以下のような分野に注力するとしています。

- 医療体制の整備と地域医療の強化

- 感染症対策の科学的検証

- 高齢化社会における社会保障政策の改善

- 子育て支援と女性の社会参画

これらのテーマは参政党の掲げる「食と健康」とも連動しており、党の基盤政策を補完する形となっています。

ワクチンや国際協調への姿勢

特に注目されるのが、ワクチンや国際協調に関する豊田氏の発言です。彼女は「科学的根拠を軽視した議論は危険」と述べ、エビデンスベースでの政策立案を強調しています。参政党の一部支持者からは反発も予想されますが、豊田氏自身は「多様な意見をぶつけ合うことで真実に近づける」と説明し、対立を恐れない姿勢を示しています。

また、WHOなど国際機関との連携についても「日本の立場を守りつつ協力することが重要」と発言し、国際協調を完全否定する立場ではないことを明確にしています。

「再起をかけた挑戦」としての参政党入り

豊田氏の一連の発言から浮かび上がるのは、「再起をかけた真剣な挑戦」という姿勢です。自民党時代のスキャンダルから7年以上を経て、再び国政に関わろうとする彼女の意欲は強く、参政党に対しても積極的に関わる姿勢を見せています。

一方で、その発言の裏には「過去のイメージを払拭しなければならない」という切実な課題も存在します。豊田氏にとって、参政党での活動は単なる政治復帰ではなく、「国民に再び信頼される政治家へと変わるための挑戦」といえるでしょう。

まとめ ― 発言から見える豊田氏の立場

豊田真由子氏は、参政党の仕組みや代表への評価を通じて、新しい政治の形に期待を寄せています。自身の役割を「政策の専門家」と明確にし、科学的根拠を重視する姿勢を打ち出すことで、参政党内においても独自の立ち位置を確保しようとしています。今後の発言や政策提案が、参政党全体の方向性にどのような影響を与えるのか注目されます。

参政党にとっての利益とリスク ― 豊田真由子氏加入の影響を徹底分析

豊田真由子氏が参政党に加わったことは、党にとって大きな話題性をもたらしました。しかし同時に、それはメリットだけでなくリスクも抱え込むことを意味します。本パートでは、豊田氏の参政党入りによって生じる利益とリスクを多角的に整理し、今後の影響を分析していきます。

利益1:政策力の強化

参政党はこれまで「教育」「食と健康」「国のまもり」を政策の柱としてきましたが、具体的な制度設計や実現可能性については十分に提示できていないと批判されることがありました。豊田真由子氏は厚労省でのキャリア、公衆衛生の専門性、さらに国際機関での経験を持ち、具体的な政策立案に長けています。彼女の参加によって、参政党の政策がより現実的で科学的根拠に基づいたものへと進化する可能性があります。

利益2:党の知名度とメディア露出の拡大

豊田氏は過去のスキャンダルで全国的に知られる存在です。そのため、参政党入りが報じられることで、党の名前が一気に広まる効果がありました。メディアは彼女の動向を注目し続けるため、参政党としても露出機会が増え、知名度アップにつながることは間違いありません。特に若年層や政治に関心の薄い層にとって「豊田真由子の復帰」というニュースはインパクトが強く、党への興味を引き寄せる要因となります。

利益3:女性リーダーとしての象徴性

現在の日本政治において、女性リーダーの数は依然として少なく、ジェンダー平等の観点から課題が指摘されています。豊田氏の参政党入りは「女性政治家の復活劇」として注目される可能性があり、女性支持層の拡大にもつながるかもしれません。特に子育てや福祉分野に強みを持つ豊田氏の存在は、参政党のイメージ向上に寄与するでしょう。

リスク1:過去のスキャンダルによるマイナスイメージ

豊田氏の「ハゲ〜!」事件は国民の記憶に深く刻まれています。このスキャンダルによって形成されたネガティブなイメージは、参政党にとってリスクとなります。参政党が掲げる「クリーンで新しい政治」というブランドに傷がつく可能性があり、支持基盤が揺らぐ懸念もあります。

また、野党やメディアからの批判材料として利用される可能性も高く、党としては徹底したリスクマネジメントが求められます。

リスク2:政策方針の不一致

豊田氏は科学的根拠を重視する立場であり、ワクチン政策や国際協調において参政党の従来の主張と食い違う部分があります。この「政策のズレ」は、党内での対立や支持者離れを招く可能性があります。特に、ワクチンに懐疑的な層を中心とする支持者から「裏切り」と受け止められるリスクは無視できません。

一方で、この政策的不一致を乗り越え、党の議論を成熟させる契機とできれば、むしろ参政党の成長につながる可能性もあります。

リスク3:短期的な話題性に終わる危険

豊田氏の加入は一時的に大きな話題を呼びますが、実際の活動が伴わなければ「単なる話題作り」と批判される恐れがあります。過去のスキャンダルが強調され続ける一方で、政策面で成果を示せなければ、逆に党の信頼性を下げる結果となりかねません。

参政党が取るべき戦略

参政党がこの状況を有効活用するためには、以下のような戦略が求められます。

- 透明性の確保: 豊田氏の役割や活動を明確に公開し、国民に安心感を与える。

- 政策成果の提示: 医療や福祉分野で具体的な提案を打ち出し、実績を重ねる。

- リスクマネジメント: 過去のスキャンダルに関しては誠実に対応し、批判を最小限に抑える。

- 党内調整: 政策方針のズレを放置せず、議論を通じて党としての合意形成を図る。

まとめ ― メリットとリスクのバランス

豊田真由子氏の参政党入りは、政策力強化や知名度アップといった明確なメリットをもたらす一方で、過去のスキャンダルや政策の不一致といったリスクも抱え込む結果となりました。今後の成否は、豊田氏自身がどれだけ誠実に行動し、党がどれだけ戦略的に対応できるかにかかっています。参政党にとってこれは試金石となる出来事であり、政治的な成長を遂げられるか否かの分岐点となるでしょう。

今後の展望 ― 豊田真由子氏と参政党の未来

豊田真由子氏が参政党に加入したことは、一時的な話題にとどまらず、今後の日本政治に一定の影響を与える可能性を秘めています。本パートでは、豊田氏個人のキャリア展望と、参政党全体の戦略や進化の方向性について分析します。

豊田氏の国政復帰の可能性

最大の注目点は、豊田真由子氏が今後、国政選挙に出馬するかどうかです。2017年のスキャンダル以来、国政から遠ざかってきましたが、参政党入りによって再び議員としての復帰を目指す可能性が現実味を帯びています。

特に衆議院選挙は、知名度とメディア露出が大きな武器となります。豊田氏は名前の知れた人物であり、賛否両論があるとはいえ、選挙戦では話題性を確実に提供できる存在です。参政党としても、候補者不足を補い、全国的に票を伸ばすための象徴的な存在として期待できるでしょう。

政策分野での役割強化

豊田氏が担うべき最大の役割は、医療・福祉・公衆衛生といった分野での政策立案です。参政党はこれまで「食と健康」というテーマを掲げながらも、専門的な裏付けに欠けると批判されてきました。豊田氏の加入によって、党として「科学的エビデンスに基づく政策」を示すことができれば、信頼性は大きく向上するでしょう。

また、少子高齢化対策や地域医療の再構築といった課題は、今後の日本社会にとって避けて通れないテーマであり、豊田氏がその分野で成果を出せるかどうかは、党の評価を左右します。

党内での調整役としての可能性

参政党は草の根的な市民運動から成長してきた政党であり、支持者の意見も多様です。そのため、政策方針が時に極端に振れることがあります。豊田氏は「科学的根拠を重視する現実派」として、党内の議論を調整し、バランスを取る役割を果たす可能性があります。

もし彼女がうまく党内の橋渡し役となれば、参政党はより広範な層から支持を得られる政党へと進化できるでしょう。逆に、調整がうまくいかなければ、党内分裂や支持者離れを招くリスクもあります。

メディア戦略と世論形成

豊田氏の参政党入りは、マスメディアやSNSで大きく報じられました。今後も彼女の発言や行動はニュースとして取り上げられる可能性が高く、参政党にとっては世論形成のチャンスです。ただし、その一方で過去のスキャンダルが繰り返し蒸し返されるリスクもあり、慎重なメディア戦略が求められます。

参政党としては「過去の失敗を乗り越えた政治家」という物語を前面に押し出し、ネガティブな印象をポジティブなストーリーへと転換する必要があるでしょう。

支持層の拡大に寄与できるか

参政党の支持層は、既存政党に不信感を抱く層やワクチンに懐疑的な層が中心ですが、豊田氏の加入はこれまで接点の少なかった「中道的な有権者」や「医療福祉に関心を持つ層」にアプローチするチャンスとなります。特に女性や子育て世代の支持を得られれば、党の基盤拡大につながるでしょう。

ただし同時に、従来の支持層から「党の路線がぶれるのでは」という不安が出る可能性もあり、いかにして多様な層の支持を調和させるかが課題となります。

参政党全体の展望

豊田氏加入を契機に、参政党は「専門性を持つ人材を迎え入れる政党」へとイメージを変えていくことができます。これまでは「新しいが素人っぽい」と見られていた側面を払拭し、より本格的な政策政党として成長できる可能性があります。

しかしそのためには、豊田氏の知識や経験を実際の政策に落とし込み、成果を示す必要があります。単なる「顔役」としての存在にとどまれば、短期的な話題性で終わってしまうでしょう。

まとめ ― 豊田氏と参政党の未来像

豊田真由子氏の参政党入りは、彼女自身の国政復帰の可能性を高めると同時に、参政党にとっても「専門性」と「話題性」という二つの武器をもたらしました。今後の展望としては、政策分野で成果を出せるか、党内調整を担えるか、そして世論を味方につけられるかが鍵となります。これらが成功すれば、参政党は新しいステージへと進化し、日本の政治において確かな存在感を放つことになるでしょう。

まとめと論評 ― 豊田真由子氏の参政党入りが意味するもの

豊田真由子氏の参政党入りは、日本の政治シーンに大きなインパクトを与えました。過去のスキャンダルで失脚した政治家が再び舞台に戻るという点、そしてその場が既存政党ではなく新興の参政党であったという点が注目を集めています。本パートでは、これまでの分析を総括し、今回の出来事が持つ意味を論評します。

豊田氏にとっての意味

豊田氏にとって参政党入りは「再起の第一歩」です。厚労省官僚としてのキャリア、公衆衛生学の専門知識を持ちながらも、2017年のスキャンダルで政治生命を絶たれた過去を抱えています。今回の加入は、自身の知識と経験を再び政治に活かすチャンスであり、同時に「過去をどう乗り越えるか」を世間に示す試練でもあります。

彼女が「ゼロからスタート」と語るように、今回の挑戦は単なる復帰ではなく「信頼を取り戻す戦い」なのです。

参政党にとっての意味

参政党にとって豊田氏の加入は、党の弱点を補う大きなチャンスです。これまで「草の根の市民運動」として支持を広げてきたものの、具体的な政策面での説得力には欠ける部分がありました。豊田氏の参加により、医療・福祉・公衆衛生といった分野での専門性が加わり、党の政策に厚みが出る可能性があります。

同時に、豊田氏の知名度は参政党のブランド向上にも寄与し、全国的な知名度拡大につながるでしょう。

潜在的なリスク

一方で、リスクも大きいことは否定できません。豊田氏の過去のスキャンダルは今なお国民の記憶に残っており、参政党の「クリーンなイメージ」に影を落とす可能性があります。また、ワクチン政策や国際協調に関しては党の従来のスタンスと豊田氏の立場にズレがあり、支持層の分断を招く危険性もあります。

今後のカギは「成果」と「誠実さ」

豊田氏が参政党内でどのように行動し、成果を出すかが今後の評価を左右します。具体的な政策提案を通じて「参政党に専門性をもたらした人物」としての評価を確立できれば、彼女の存在は党にとって大きな資産となります。しかし、言動が空回りすれば「過去の失敗を繰り返す政治家」というレッテルが再び貼られかねません。

同時に、参政党側も彼女の知識をどう活かし、党全体の成長につなげるかが重要です。「話題性」で終わらせず「実績」に変えることができるかどうかが、政党としての将来を決めるでしょう。

社会的視点からの評価

今回の出来事は、日本社会において「失敗した政治家が再びチャンスを得ることができるのか」という問いを投げかけています。政治家にとって過ちやスキャンダルは致命的になりがちですが、反省と努力を重ねれば再起できる道を示せるかどうかは、民主主義社会における重要なテーマでもあります。

豊田氏と参政党の試みは、その可能性を探る実験的なケースともいえるでしょう。

結論 ― 参政党入りの本質

豊田真由子氏の参政党入りは、単なる政界復帰劇ではなく、「新しい政治の形」と「個人の再生物語」が交錯する象徴的な出来事です。今後の展開は予断を許しませんが、もし両者が互いの強みを活かし、弱点を補い合えるならば、日本の政治に新たな可能性を示すことになるかもしれません。

その成否は、豊田氏の誠実な行動と参政党の戦略的な運営にかかっています。2025年のこの決断が、将来の日本政治史にどのように刻まれるのか、引き続き注目が集まります。

ディスカッション

ピンバック & トラックバック一覧

[…] […]

[…] […]