高橋洋一チャンネル youtubeに高市早苗氏が来た!どんな話をしたのか?まとめ

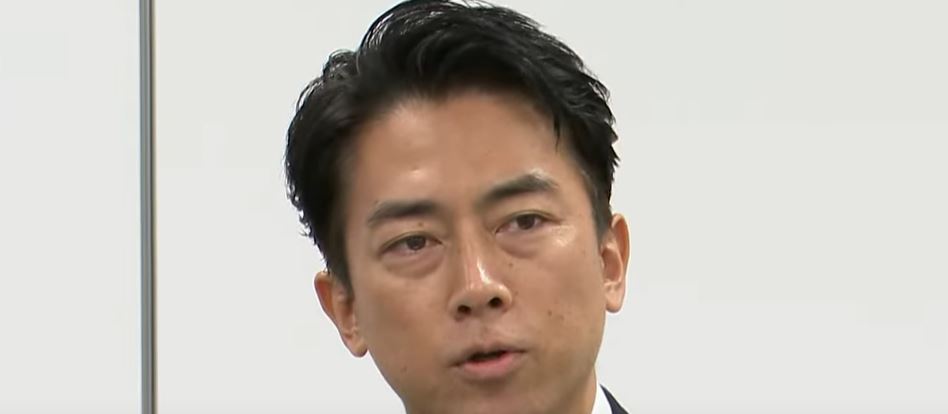

高市早苗さん、決起集会直前の姿に迫る

2025年の政局において、今もっとも注目されている政治家のひとりが高市早苗さんです。とりわけ「安全保障」を中心に据えた政策提言は、国内外から大きな関心を集めています。その高市さんが、いよいよ決起集会を目前に控え、多くの支持者に向けて熱いメッセージを発信しました。

本記事では、その決起集会直前の動きにスポットを当て、どのような雰囲気の中で活動を展開しているのか、そしてなぜ「安全保障」を強く訴え続けているのかを詳しく解説していきます。

会場に集まる期待と熱気

決起集会の会場には、開始前から多くの支持者や関係者が集まり、熱気に包まれていました。会場周辺では「日本の未来を託す」「国を守る政治」といったスローガンが掲げられ、参加者の表情には期待感があふれていました。

また、現場では安全保障に関心を持つ若者の姿も目立ちました。特に20代・30代の世代が「今の国際情勢を踏まえた現実的な議論をしてくれる政治家」として高市さんに注目していることが印象的です。

安全保障を訴える理由

高市さんが今回の集会直前に強調していたのは、やはり「日本を守る」という一点です。経済成長や社会保障も重要であることを認めつつ、国際的な緊張が高まる今こそ「国の安全があってこそ暮らしも経済も成り立つ」と力強く語りました。

これは単なるスローガンではなく、これまでの経験や国際関係への深い理解から生まれた信念に基づくものです。決起集会前の短いスピーチでも、「未来を担う子どもたちのために、安全で安心できる日本を築きたい」という言葉を繰り返していました。

現場の雰囲気と支持者の声

集会会場でインタビューを受けた支持者の中には、「他の政治家にはない危機感を共有してくれる」「難しい安全保障をわかりやすく説明してくれる」といった声がありました。これは高市さんが単なる理論ではなく、生活者目線で政策を語っている証拠といえます。

また、決起集会を前にして多くの参加者が「これからの選挙で安全保障が争点になる」と語っており、その意味でも今回の高市さんのメッセージは大きな影響を与えていることがわかります。

まとめ:決起集会前の高市早苗さん

決起集会直前の高市早苗さんは、単なる候補者としての姿ではなく、「国を守るリーダー」としての姿を鮮明に示していました。会場の熱気、支持者の期待、そして本人の力強いメッセージ。そのすべてが、「安全保障こそが未来の日本を支える土台」という考えを裏付けています。

次のパートでは、なぜ「安全保障」がこれほどまでに重要視されるのか、その背景について詳しく解説していきます。

なぜ「安全保障」が重要視されるのか

日本の政治課題の中で、いま最も注目を集めているテーマの一つが「安全保障」です。経済や福祉といった分野も国民生活に直結する重要なテーマですが、そもそも国の安全が確保されなければ、どんな政策も成り立たないという現実があります。

近年は世界情勢の変化が加速し、従来の「平和が当たり前」という時代は過去のものとなりつつあります。本パートでは、日本にとってなぜ安全保障がこれほど重要なのか、その背景を歴史・国際関係・国内事情の観点から解説していきます。

歴史から見た日本の安全保障意識

戦後日本は憲法第9条の下で「戦争を放棄する国」として歩んできました。そのため、国防や軍事といったテーマは長年にわたりタブー視される傾向がありました。しかし、冷戦構造の変化や地域紛争の拡大を経て、日本人の意識も徐々に変わってきています。

特に1990年代の湾岸戦争、2000年代の9.11同時多発テロ、そして2010年代の中国の海洋進出は、日本の安全保障に対する国民的関心を高める大きなきっかけとなりました。

地政学的リスクの高まり

日本は地政学的に非常に重要な位置にあります。東アジアの中心にあり、中国、北朝鮮、ロシアといった大国や潜在的な脅威を抱える国々と隣接しています。この地理的条件は、日本が安全保障を軽視できない最大の理由のひとつです。

例えば中国は近年、軍事力を急速に拡大し、南シナ海や東シナ海での活動を活発化させています。日本の領土である尖閣諸島周辺海域では中国公船の接近が常態化しており、緊張感は年々高まっています。

北朝鮮の核・ミサイル問題

もう一つの脅威が北朝鮮の核開発とミサイル発射です。過去数年間、北朝鮮は弾道ミサイルを繰り返し発射し、その一部は日本の排他的経済水域(EEZ)に落下しています。これは単なる挑発行為ではなく、日本の国民生活を直接脅かす重大な安全保障問題です。

こうした状況から、日本政府は迎撃能力の強化や日米同盟の深化を急務としています。高市早苗さんが強調する「防衛力の抜本的強化」は、この現実を踏まえた発言と言えます。

ロシアとウクライナ戦争の影響

2022年に勃発したロシアによるウクライナ侵攻は、日本にとっても大きな警鐘となりました。国際秩序を無視して軍事力で現状を変更しようとする国が存在する以上、日本も「平和国家」であるだけでは安全を守れないことが明らかになったのです。

さらにロシアは北方領土をめぐる問題を抱えており、日本にとって無視できない隣国です。この現実が、日本人に「安全保障の強化は他人事ではない」という意識を植え付けています。

サイバー攻撃・経済安全保障の課題

現代の安全保障は、単に軍事だけで語れるものではありません。サイバー攻撃や経済安全保障といった新しい課題も急速に浮上しています。電力網や金融システムへのサイバー攻撃が起これば、国民の生活は瞬時に混乱に陥ります。

また、半導体やエネルギーといった戦略物資の供給網が途絶えることも大きなリスクです。これらは従来の「戦争」とは異なる形で国の安全を脅かす要因であり、日本も早急に対応を迫られています。

国民生活と直結する安全保障

安全保障は「軍事的な話題だから自分には関係ない」と考えられがちですが、実際には私たちの生活に直結する問題です。ミサイルが飛んでくるリスク、エネルギー供給の不安、情報戦による社会の分断──これらはすべて国民一人ひとりの暮らしに影響を及ぼします。

高市さんが強調する「安全保障の確立なくして経済も福祉も語れない」という言葉は、まさにこの現実を突いています。

まとめ:安全保障は時代の必然

戦後長らく平和を享受してきた日本ですが、国際環境の変化により、今や安全保障は避けて通れないテーマとなりました。中国の台頭、北朝鮮の脅威、ロシアの動向、そしてサイバー空間での新たな戦い──いずれも日本に直結する課題です。

「安全保障は国の根幹である」という認識が、今まさに国民全体に広がりつつあります。そしてこの課題に真正面から取り組む姿勢こそが、高市早苗さんの政治的メッセージの核心といえるでしょう。

次のパートでは、こうした背景を踏まえ、日本を取り巻く具体的な国際情勢についてさらに掘り下げていきます。

日本を取り巻く国際情勢の現状

日本の安全保障を考える上で欠かせないのが、国際情勢の変化です。戦後から現在に至るまで、日本は常に国際環境に大きな影響を受けながら政策を形成してきました。しかし近年、その変化はかつてないスピードと複雑さを伴っています。

ここでは、日本を取り巻く国際情勢の現状を整理し、なぜ今「安全保障」が避けて通れない課題となっているのかを解説していきます。

米中対立の激化

21世紀の国際情勢を語る上で最も重要なのが、米中対立です。経済・軍事・技術のあらゆる分野でアメリカと中国の競争が激化しており、これは日本の安全保障にも直接影響を与えています。

例えば、半導体やAIなどの先端技術をめぐる覇権争いは、日本の産業にも波及しています。また南シナ海や台湾海峡での軍事的緊張が高まるたびに、日本のシーレーン(海上交通路)の安全が脅かされます。日本はエネルギーや資源の多くを海上輸送に依存しているため、シーレーンの安全確保は死活問題です。

台湾有事の可能性

国際社会で最も懸念されているのが台湾有事です。中国は「台湾統一」を国家の最重要課題として掲げ、軍事力を増強しています。もし台湾で有事が発生すれば、日本の南西諸島は直接的な影響を受けることになります。

アメリカが台湾防衛に関与する場合、日本の在日米軍基地は必ず出動拠点となるため、日本が巻き込まれる可能性は極めて高いといえます。高市早苗さんが「台湾有事は日本有事」と繰り返し警鐘を鳴らしている背景には、こうした地政学的リスクがあります。

北朝鮮の核開発とミサイル問題

北朝鮮は依然として核兵器開発と弾道ミサイル発射を続けています。特に近年は「極超音速ミサイル」や「潜水艦発射弾道ミサイル(SLBM)」など新型兵器の開発を加速させており、日本の防衛にとって深刻な脅威です。

過去には日本列島を飛び越える形でミサイルが発射され、国民に大きな不安を与えました。これに対し日本政府は迎撃システムの強化や日米韓の安全保障協力を進めていますが、現状では十分とは言えません。

ロシアの動向と北方領土問題

2022年のロシアによるウクライナ侵攻は、国際秩序に大きな衝撃を与えました。その影響は日本にも及んでいます。ロシアはウクライナ戦争を背景に西側諸国との対立を深める一方、極東地域での軍事活動を活発化させています。

特に日本が抱える北方領土問題は停滞したままで、ロシア軍の演習が頻繁に行われています。こうした動きは日本の安全保障環境をさらに不安定にしています。

中東・エネルギー問題

日本にとって無視できないのが中東情勢です。日本はエネルギー資源の多くを中東から輸入しており、ホルムズ海峡や紅海などの海上交通路が不安定化すれば、経済に直結するリスクとなります。

イランやイスラエル、アラブ諸国の対立構造が激化するたびに、原油価格は乱高下し、日本経済に影響を与えます。エネルギー安全保障の確保は、日本の安全保障政策の重要な柱となっています。

サイバー空間とハイブリッド戦

国際情勢の新しい側面として注目されているのが、サイバー攻撃やハイブリッド戦です。国家間の対立は必ずしも軍事力だけで行われるわけではありません。フェイクニュース、情報操作、サイバー攻撃といった手法を組み合わせることで、相手国の社会や政治を揺さぶる動きが増えています。

日本もその例外ではなく、過去には官庁や大企業へのサイバー攻撃が報告されています。これらは国民生活や国家機能を直接麻痺させる可能性があり、従来の安全保障観を超えた新しい脅威として認識する必要があります。

日米同盟の役割

こうした厳しい国際情勢の中で、日本の安全を支えているのが日米同盟です。アメリカは日本の最大の安全保障パートナーであり、在日米軍基地は東アジアの安定にとって不可欠な存在です。

一方で、アメリカ国内では「アジアよりも内政優先」という声も強まっており、日本としても自主防衛力の強化を迫られています。高市早苗さんが繰り返し「日米同盟を基軸としつつも、自立した防衛力を持つべき」と主張する背景には、この現実があります。

まとめ:不確実性が高まる国際環境

米中対立、台湾有事のリスク、北朝鮮の核開発、ロシアの脅威、エネルギー問題、サイバー攻撃──これらの要素が複雑に絡み合い、日本の安全保障環境はかつてないほど不確実性を増しています。

日本がこれらの課題に対応するためには、単なる外交努力だけでなく、国防力・経済基盤・技術力を総合的に高める必要があります。まさに「総合安全保障」の時代が到来しているのです。

次のパートでは、こうした国際情勢を背景に、高市早苗さんが特に注目している台湾有事や中国問題について詳しく見ていきます。

台湾有事や中国問題への高市氏の考え

近年の日本の安全保障において、最も緊迫したテーマの一つが「台湾有事」です。そしてその根底には、中国の軍事的拡張と対外政策の強硬姿勢があります。高市早苗さんは一貫して「台湾有事は日本有事であり、日米同盟の試金石となる」と強調しており、この問題に対して極めて現実的な視点から発言を続けています。

「台湾有事は日本有事」という認識

高市さんの安全保障政策の中核をなす言葉が「台湾有事は日本有事」です。これは単なるスローガンではなく、日本の地理的・軍事的状況を踏まえた現実的な危機認識です。

もし中国が台湾に軍事侵攻した場合、沖縄や南西諸島は直接的な影響を受けます。さらに、在日米軍基地が台湾防衛に関与することになれば、日本の領土や空域は必然的に戦略の一部となり、戦火が及ぶ可能性も否定できません。

中国の軍事的拡張への警鐘

中国は近年、世界最大規模の軍拡を進めています。特に海軍力の拡張は著しく、空母の建造や弾道ミサイルの配備が加速しています。加えて、南シナ海や東シナ海での強硬な行動は、地域の安定を揺るがす要因となっています。

高市さんはこうした動きに対し、「日本は備えを怠ってはならない」と繰り返し警告してきました。特に尖閣諸島周辺における中国公船の常態化した活動は、もはや一時的な挑発ではなく、計画的な現状変更の試みであると指摘しています。

経済依存と安全保障リスク

中国は日本にとって最大の貿易相手国であり、経済的結びつきは極めて強固です。しかし、その経済依存は同時に安全保障上のリスクともなります。サプライチェーンの脆弱性や戦略物資の輸出制限など、経済的な圧力が外交カードとして使われる可能性があるのです。

高市さんはこの点についても強い問題意識を持ち、経済安全保障の強化を主張しています。半導体やエネルギー、レアアースといった戦略物資の国内生産や多角的な輸入ルートの確保は、日本の安全保障に直結する課題だと位置づけています。

日米同盟と台湾防衛

台湾有事の際、最も重要となるのが日米同盟の機能です。アメリカは「台湾関与政策」を曖昧にしてきましたが、近年は中国の軍事圧力に対抗する姿勢を強めています。日本としても、米軍の活動を支援しつつ、自国の防衛体制を強化する必要があります。

高市さんは「日米同盟を基軸にしつつも、日本自身が主体的に防衛力を整備すべき」と主張しており、単なる米国依存ではない「自立した同盟関係」を築くべきだと訴えています。

台湾との関係強化の必要性

台湾は日本にとって地理的にも経済的にも極めて重要なパートナーです。サプライチェーン、特に半導体産業では日本と台湾の協力は不可欠であり、台湾の安定は日本経済の安定に直結します。

高市さんは台湾との人的・経済的交流を強化し、平時からの信頼関係を築くことが有事の抑止力につながると考えています。公式な外交関係は難しい立場にありますが、経済・技術・人的交流を通じた「準同盟的な関係」を発展させることが現実的な選択肢とされています。

中国との安定的関係を模索する姿勢

一方で、高市さんは「中国と完全に対立することが目的ではない」とも語っています。経済面での相互依存関係を断ち切ることは現実的ではなく、対話と協調の余地を残すことも重要です。

つまり高市さんの立場は、「毅然とした防衛力の整備によって抑止力を高めつつ、外交努力を並行して行う」というバランス型のアプローチです。この考え方は、対中政策における現実的な選択肢として多くの支持を得ています。

まとめ:日本に迫る現実的課題

台湾有事と中国問題は、日本にとって避けて通れない現実です。中国の軍拡、台湾への圧力、尖閣諸島での緊張、経済依存のリスク──これらすべてが日本の未来を左右します。

高市早苗さんは「安全保障の強化なくして日本の未来はない」と断言し、台湾問題を真正面から取り上げ続けています。その姿勢は、単なる理論ではなく、実際のリスクを直視した上での政治的決断の表れといえるでしょう。

次のパートでは、さらに北朝鮮やロシアの動向と日本の対応について掘り下げていきます。

北朝鮮・ロシア問題と日本の対応

日本の安全保障における脅威は、中国や台湾有事だけにとどまりません。北朝鮮の核・ミサイル問題、そしてロシアの軍事的動向もまた、重大なリスク要因です。これらの問題は地理的に近接する日本にとって現実的な脅威であり、国家安全保障戦略の中心課題として避けることはできません。

北朝鮮の核開発と弾道ミサイル

北朝鮮は国際社会からの非難や制裁にもかかわらず、核兵器と弾道ミサイルの開発を続けています。近年は技術が高度化し、極超音速ミサイルや潜水艦発射弾道ミサイル(SLBM)など、多様な手段で攻撃可能な体制を整えつつあります。

日本列島を飛び越える弾道ミサイルの発射実験は、国民の不安を直接的に高めてきました。さらに日本の排他的経済水域(EEZ)に落下する事例も増加しており、漁業や海上輸送に対するリスクも現実化しています。

北朝鮮によるサイバー攻撃と工作活動

北朝鮮の脅威は軍事だけに限りません。近年はサイバー攻撃を通じた外貨獲得や、金融機関への不正アクセスといった活動も報告されています。日本国内でもサイバー空間における脅威は深刻化しており、北朝鮮が背後にいるとみられる攻撃は後を絶ちません。

加えて、過去から続く拉致問題も依然として解決していません。これは日本の主権と国民の人権を侵害する重大な安全保障課題であり、政治的にも国民的にも看過できないテーマです。

日本の対応:迎撃能力と抑止力の強化

北朝鮮のミサイル脅威に対して、日本はミサイル防衛システムの強化を進めています。イージス艦による迎撃、地上配備型システムの運用、さらには敵基地攻撃能力の保有議論も進展しています。

高市早苗さんも「専守防衛の枠内であっても、実効性ある抑止力が必要」と述べており、抑止力を高めることで北朝鮮に不必要な挑発を思いとどまらせることができると主張しています。

ロシアの軍事行動と日本への影響

ロシアもまた、日本にとって無視できない脅威です。2022年に始まったウクライナ侵攻によって、ロシアは国際的に孤立し、西側諸国との対立を深めています。その一方で、極東地域での軍事活動を強化し、日本周辺でもロシア軍の存在感を高めています。

特に北方領土問題は解決の糸口が見えないまま、ロシアは軍事演習や施設建設を進めています。これは単に領土問題にとどまらず、日本の安全保障環境そのものを悪化させる要因です。

ロシアと中国・北朝鮮の連携

近年注目されるのが、ロシア・中国・北朝鮮の軍事的協力関係です。三国は合同軍事演習を行うなど、連携を強めています。これは日本にとって新たな安全保障リスクであり、単独の脅威ではなく「複合的な脅威」として捉える必要があります。

こうした状況に対し、高市さんは「日米同盟を基軸としながら、多国間の安全保障協力を強化すべき」と主張しています。つまり、アメリカとの関係を維持しつつ、オーストラリアやインドなどの同志国とも連携を強め、包囲網を築くべきだという考えです。

エネルギー安全保障への影響

ロシア問題は軍事だけでなく、エネルギー安全保障にも影響を及ぼしています。日本は一部の天然ガスをロシアに依存しており、ウクライナ侵攻以降、この依存度がリスクとして浮き彫りになりました。

高市さんは「経済安全保障と軍事安全保障は表裏一体」と述べ、エネルギー供給源の多角化や再生可能エネルギーの強化を通じて、ロシア依存からの脱却を進めるべきだと訴えています。

まとめ:複合的な脅威に立ち向かう日本

北朝鮮の核・ミサイル開発、ロシアの軍事的圧力、そして両国と中国との連携──これらの要素が重なり合うことで、日本の安全保障環境はかつてないほど複雑化しています。

高市早苗さんは、こうした現実を直視しながら「抑止力を高め、国民を守るための現実的な政策」を訴えています。その核心には、防衛力強化と国際協力を両立させるという姿勢があります。

次のパートでは、この流れを踏まえて国防強化のための具体的な政策提案について掘り下げていきます。

国防強化のための政策提案

日本を取り巻く安全保障環境が急速に悪化する中で、国防の抜本的な強化は避けて通れない課題となっています。高市早苗さんは「国を守ることが政治の最優先課題」と繰り返し訴えており、そのための具体的な政策提案を数多く打ち出しています。

防衛費の増額と安定的な財源確保

まず最も注目されるのが防衛費の増額です。日本の防衛費は長年GDP比1%程度に抑えられてきましたが、中国や北朝鮮の軍拡を考えれば、従来の水準では十分な防衛力を維持できません。

高市さんはGDP比2%を目標に掲げ、防衛費を着実に拡大していく必要性を強調しています。また、そのための安定的な財源確保として、防衛国債の発行や特定目的税の導入も議論の対象としています。

敵基地攻撃能力の保有

日本はこれまで「専守防衛」を基本原則としてきましたが、現代の脅威に対しては限界があるとの指摘が増えています。特に北朝鮮のミサイルが発射準備段階に入った場合、日本に着弾する前に抑止する手段がなければ国民の命は守れません。

高市さんはこの点について「敵基地攻撃能力の保有」を容認し、専守防衛の範囲内であっても実効性のある抑止力を整備するべきだと主張しています。

宇宙・サイバー・電磁波分野での防衛力強化

現代の戦争は単なる地上戦や空戦ではなく、宇宙・サイバー・電磁波といった新しい領域での競争が主戦場となっています。衛星の無力化、通信妨害、サイバー攻撃によるインフラ破壊などは、実際に各国が行っている戦術です。

高市さんはこれらの領域に対する専門部隊の設置や、研究開発への大胆な投資を推進しています。特にサイバー防衛は民間企業や自治体も巻き込む国家全体の課題として取り組むべきだと強調しています。

防衛産業と技術開発の推進

日本の防衛力を維持・向上させるためには、防衛産業の基盤強化が欠かせません。しかし、防衛産業は採算性が低く、民間企業が撤退する事例も増えています。

高市さんは官民一体の研究開発支援を訴え、防衛関連企業への税制優遇や長期的な契約制度を整備することで、安定的な生産体制を確保すべきだとしています。また、人工知能(AI)や無人兵器といった次世代技術の研究開発を国家戦略として推進する必要があると強調しています。

自衛隊の待遇改善と人材確保

防衛力の根幹を支えるのは自衛隊員です。人材不足が深刻化する中で、待遇改善と働きやすい環境の整備が急務となっています。

高市さんは自衛隊員の給与・福利厚生を拡充し、家族の生活支援も含めた包括的な支援策を提案しています。また、女性や専門人材の積極的な登用を進め、多様な人材が活躍できる自衛隊を目指すべきだとしています。

日米同盟と多国間安全保障の強化

日本の防衛戦略において、日米同盟は依然として中心的な役割を担います。高市さんは「日米同盟は日本の安全保障の基軸」と位置づけつつも、それだけに依存せず、オーストラリア、インド、欧州諸国との安全保障協力を拡大する必要があると訴えています。

特にインド太平洋地域では、中国の影響力拡大に対抗するために多国間の協力体制を構築し、自由で開かれた国際秩序を維持することが重要だとしています。

国民保護とシビルディフェンス

国防強化は軍事力だけではありません。国民を守るためにはシビルディフェンス(国民保護体制)の整備が必要です。弾道ミサイルや災害時の避難訓練、サイバー攻撃への備えなど、国民一人ひとりが安全保障に参加できる体制づくりが欠かせません。

高市さんは全国的な訓練や情報発信を充実させ、国民が有事に適切に行動できる環境を整えることを提案しています。

まとめ:現実を直視した国防政策

防衛費の増額、敵基地攻撃能力、宇宙・サイバー分野への投資、自衛隊の待遇改善──これらはすべて、日本が現実の脅威に備えるための具体的な手段です。高市早苗さんは「理想論ではなく現実を直視した国防政策」を掲げ、国を守るための体制づくりを最優先課題としています。

次のパートでは、こうした国防政策が国民生活とどのようにつながるのかについて詳しく見ていきます。

国民生活と安全保障のつながり

安全保障というと「軍事」や「外交」といった国家レベルの課題だと捉えられがちですが、実際には国民一人ひとりの生活と密接につながっています。ミサイルや武力行使だけでなく、エネルギー、食料、サイバー空間、経済の安定など、日常生活に直結する分野に深い影響を及ぼしています。

高市早苗さんは「安全保障なくして暮らしの安心は成り立たない」と繰り返し訴えており、その言葉は単なる理論ではなく、具体的な生活課題と結びついています。

エネルギー安全保障と家庭生活

私たちの生活は電力やガスといったエネルギーによって成り立っています。しかし日本はエネルギー資源の大半を輸入に依存しており、国際情勢が不安定になると家庭の光熱費や物価に直結します。

ロシアのウクライナ侵攻や中東の緊張によって原油価格が高騰したとき、日本国内でもガソリン代や電気代が大きく上がりました。これはまさに「安全保障が家計に直撃した」事例です。

高市さんはこうした現実を踏まえ、エネルギー供給の多角化や再生可能エネルギーの普及を進めることで、国民生活の安定を図る必要性を訴えています。

食料安全保障と物価安定

安全保障の観点から無視できないのが食料問題です。日本は食料自給率が低く、多くを輸入に頼っています。もし国際紛争や貿易摩擦が発生すれば、輸入が途絶え、スーパーの棚から食料が消える可能性もあります。

近年の小麦価格や大豆価格の高騰はその一例であり、パンや麺類、油といった日常的な食品価格が上昇しました。これは国際市場の混乱が直接家庭の食卓に影響を及ぼす典型的なパターンです。

高市さんは国内農業の強化や食料備蓄制度の拡充を提案し、国民生活を支える基盤としての食料安全保障の重要性を訴えています。

サイバー攻撃と生活インフラ

現代の安全保障において、最も身近なリスクのひとつがサイバー攻撃です。もし電力網や水道システム、病院の情報システムが攻撃を受ければ、国民生活は瞬時に混乱に陥ります。

実際、海外では病院や鉄道がサイバー攻撃によって一時的に機能停止に追い込まれた事例があります。日本においても企業や自治体が標的となるケースが増加しています。

高市さんは「サイバー空間の安全は生活の安全そのもの」と述べ、国と民間が連携して防御体制を強化する必要性を強調しています。

災害対策と国防の一体化

日本は地震や台風といった自然災害の多い国です。有事の際には、防衛力と災害対応力が同時に求められます。自衛隊は災害派遣で大きな役割を果たしていますが、今後はより一層、国防と防災を一体化した体制が必要になります。

高市さんは、自治体や地域住民と連携した避難計画や訓練を充実させることで、国民が「自らを守る力」を高めることを提案しています。

経済安全保障と雇用の安定

安全保障の不安定化は、企業活動や雇用にも影響を及ぼします。半導体やレアアースといった戦略物資が供給不足になれば、日本の製造業やIT産業は大きな打撃を受け、結果的に雇用や所得に跳ね返ります。

高市さんは経済安全保障担当大臣を務めた経験を活かし、技術の国内育成やサプライチェーンの強靭化を進めることを提案しています。これにより、国民が安心して働ける環境を守ることができます。

教育と安全保障リテラシー

安全保障は専門家だけの課題ではなく、国民全体が理解すべきテーマです。高市さんは「国民一人ひとりが安全保障リテラシーを持つことが重要」と述べ、教育現場や社会全体での啓発を進めるべきだと訴えています。

有事の際にどう行動すべきか、どのように情報を見極めるか──これらを国民が学ぶことで、社会全体の強靭性が高まります。

まとめ:暮らしと安全保障は切り離せない

エネルギー、食料、サイバー、経済、災害──これらすべてが国民生活と安全保障の接点です。安全保障は決して遠い世界の話ではなく、日常の安心・安定に直結しています。

高市早苗さんは「国民の暮らしを守ることこそが安全保障の目的」と明言しており、国防と生活を両立させる現実的な政策を提案しています。

次のパートでは、最後に有権者への呼びかけとまとめをお届けします。

有権者への呼びかけとまとめ

ここまで見てきたように、日本を取り巻く安全保障環境はかつてないほど厳しさを増しています。中国の軍拡、台湾有事の可能性、北朝鮮の核開発、ロシアの軍事的圧力、そしてサイバー攻撃や経済安全保障の課題──そのすべてが日本の未来を左右します。

高市早苗さんは、これらの現実を直視し、「安全保障こそ国の基盤である」と繰り返し訴えてきました。その姿勢は、理想論ではなく現実的な危機感に根ざしたものです。そして何より重要なのは、この課題にどう向き合うかを決めるのは有権者一人ひとりであるという点です。

「国を守る」という最優先の使命

高市さんが強調するのは、経済や社会保障、教育といった政策もすべて安全保障が確立されてこそ実現できるということです。平和で安定した社会がなければ、豊かな暮らしも、将来への投資も成り立ちません。

「安全保障を軽視する政治は、国民の命と生活を危険にさらす政治である」──この信念が高市さんの根底にあります。

未来世代に何を残すか

安全保障の議論は、単に現在の脅威への対応だけではありません。私たちが未来の世代にどのような日本を残すのか、という問いでもあります。

もし今、適切な備えを怠れば、将来の子どもたちが不安定で危険な社会を生きることになります。逆に、いま現実的な政策を選び取れば、安心して暮らせる日本を未来に引き継ぐことができます。

有権者に求められる責任

民主主義において、政治の方向性を決めるのは選挙です。有権者が何を重視するかによって、国の進む道は変わります。高市さんは「安全保障は専門家や政治家だけの問題ではなく、国民全体で考えるべき課題」と訴えています。

一票の重みは小さいように見えても、その積み重ねが国の未来を形作ります。だからこそ、今この時代に安全保障をどう位置づけるのかが問われています。

市民の参加と社会の強靭性

安全保障は軍事力だけでは実現できません。地域社会の結束、国民の理解と協力、正しい情報の共有──これらが合わさって初めて、強靭な国家が成り立ちます。

高市さんは「国民一人ひとりが安全保障の主体である」と繰り返し述べ、避難訓練や防災教育、サイバーリテラシー向上など、市民参加型の安全保障を提案しています。

まとめ:安全で安心できる日本のために

高市早苗さんが決起集会直前に語った言葉には、強い決意が込められていました。それは単なる選挙向けのスローガンではなく、日本の未来を守るための真摯な訴えです。

「国民を守り抜く」「日本を未来につなげる」──この想いは、今の国際情勢を踏まえれば極めて現実的かつ切実なメッセージです。

有権者一人ひとりが安全保障の意味を理解し、現実を直視した政治を選び取ること。それが、平和で安定した日本を築く第一歩となります。

本記事を通じて、安全保障がいかに私たちの暮らしと直結しているのか、そして政治的判断が未来を左右するのかをご理解いただけたなら幸いです。

次への提案

- 安全保障をテーマとした公開討論会や市民フォーラムを増やす

- 教育現場での安全保障リテラシー教育の導入

- 国民が参加できる防災・有事シミュレーションの実施

- エネルギーや食料など生活基盤に直結する分野での備えの強化

安全保障は遠い世界の話ではなく、まさに私たちの日常の安心そのものです。いまこそ現実を直視し、次世代に誇れる日本を共に築いていく時です。

ディスカッション

ピンバック & トラックバック一覧

[…] […]